口腔颌面部间隙感染的临床特征分析与治疗探讨

孟庆慧(辽宁省朝阳市建平县医院,辽宁 朝阳 122499)

口腔颌面部间隙感染的临床特征分析与治疗探讨

孟庆慧

(辽宁省朝阳市建平县医院,辽宁 朝阳 122499)

【摘要】目的 对口腔颌面部间隙感染临床特征进行分析,探讨脓肿切开引流术治疗的疗效。方法 以本院2013年6月至2015年2月收治的102例口腔颌面部间隙感染患者为研究对象,随机分为对照组与观察组,各51例,对患者的临床资料进行收集与分析,了解患者感染部位与感染源,进行细菌培养,分析病原菌类型;所有患者在常规治疗的基础上,对照组行开髓引流术,治疗组行脓肿切开引流术,比较两组患者的治疗效果。结果 口腔颌面部间隙感染中,牙源性感染最高,为60例,所占比例为58.82%;其次为腺源性感染27例(26.47%)。颌下间隙感染率最高,38例(37.25%);其次为眶下间隙感染,31例(30.39%)。培养出病原菌株81株,包括革兰阳性菌34例(41.98%);革兰阴性菌47例(58.02%)。观察组治疗有效率、白细胞计数均显著优于对照组(P<0.05),差异具有统计学意义。结论 口腔颌面部间隙感染治疗中,在常规治疗基础上行脓肿切开引流术疗效显著,具有临床推广应用的价值。

【关键词】口腔颌面部间隙感染;临床特征;开髓引流术;脓肿切开引流术

口腔颌面部间隙感染为一种常见的面部疾病,包括了口腔、咽喉、颈部以及面部的感染。口腔颌面部间隙感染主要临床症状表现为感染部位的肿痛,病情严重者会出现发热、白细胞技术变化等。若不及时治疗,容易导致感染的大面积扩散,进而引发静脉炎或者败血症等,甚至导致患者的死亡[1],而有效的治疗则可显著的减少并发症的发生。本研究分析了102例口腔颌面部间隙感染患者临床资料,探讨了常规治疗基础上开髓引流术、脓肿切开引流术的治疗效果,现做如下报道。

1 资料与方法

1.1 基本资料:以本院2013年6月至2015年2月收治的102例口腔颌面部间隙感染患者为研究对象,所有患者均确诊,并经颈部与颌面的CT证实。男患者58例,女患者44例;年龄17~72岁,平均(40.9±9.9)岁;病程1~10周,平均(2.8±1.1)周;白细胞计数(13.6~21.9)×109/L,平均计数为(15.2±3.1)×109/L;中心粒细胞83.3%~95.6%,平均(90.1±2.6)%。将所有患者随机分为对照组与观察组各51例,两组患者在性别、年龄、病程、白细胞计数、中心粒细胞数等基本资料上差异无统计学意义,P>0.05,两组具有可比性。

1.2 治疗方法:所有患者均首先给予全身联合局部的综合治疗,全身治疗支持是在患者入院时采用广谱抗菌药物治疗,同时根据患者的情况选择合适剂量的激素。局部治疗:保持局部卫生清洁,炎症部位减少运动;炎症早期根据感染具体情况进行针对性处理,避免不良刺激、局部热敷进而防止感染的扩散。对照组在此基础上行开髓引流术治疗,通过开髓去髓术,减压引流。观察组行肿瘤切开引流术,并行冲洗换药等处理,确保引流的通畅。

1.3 疗效评价指标[2]:①痊愈:患者白细胞计数正常,临床症状消失;②有效:患者白细胞计数恢复正常或者略偏高,临床症状明显好转,炎性反应存在;③无效:患者白细胞计数偏高,临床症状、病情无改善,或者加重。总有效率=(痊愈+有效)/总例数×100%。同时观察两组患者的并发症情况。

1.4 统计学分析:所有数据采用统计软件SPSS19.0进行处于与分析,计数资料用率表示,采用χ2检验,计量资料用(±s)表示,用t检验。P<0.05,差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 所有患者的影像学诊断情况:经影像学诊断发现,102例口腔颌面部间隙感染患者中,40例中脓肿,所占比例为39.22%;62例为蜂窝组织炎症,所占比例为60.78%。

2.2 临床特征:口腔颌面部间隙感染的主要感染源包括有牙源性、腺源性、外伤性感染等;感染部位主要在颊间隙、颌下间隙、眶下间隙与嚼肌间隙间。其中牙源性感染60例(58.82%);其次为腺源性感染27例(26.47%)。颌下间隙感染率最高,38例(37.25%);其次为眶下间隙感染,31例(30.39%)。

2.3 病原菌分布情况:培养出病原菌株81株,包括革兰阳性菌34例(41.98%),其中金黄色葡萄球菌20例,溶血性链球菌14例。革兰阴性菌47例(58.02%),其中铜绿假单胞菌22例,大肠埃希菌14例,阴沟肠杆菌6例,肺炎克雷伯菌5例。

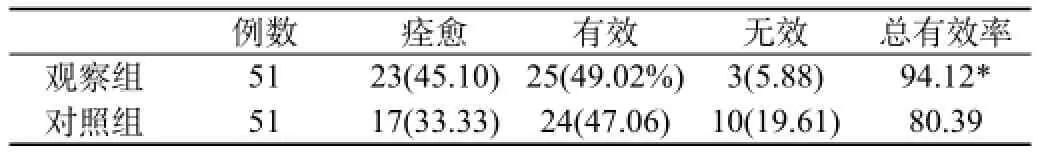

2.4 两组患者治疗效果比较:治疗后,两组患者均无死亡病例,观察组总有效率为94.12%,对照组总有效率为80.39%,观察组治疗有效率显著高于对照组(χ2=4.32,P=0.037<0.05),差异具有统计学意义。见表1。

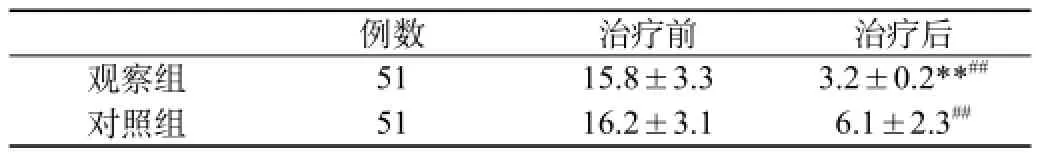

2.5 两组患者白细胞计数比较:治疗后,两组患者的白细胞计数均明显降低,并且观察组白细胞计数明显优于对照组(t=8.97,P=0.000<0.01)。见表2。

表1 两组患者治疗效果比较[n(%)]

表2 两组患者白细胞计数比较(±s)

表2 两组患者白细胞计数比较(±s)

注:**与对照组相比,P<0.01;##与治疗前相比,P<0.01

例数 治疗前 治疗后观察组 51 15.8±3.3 3.2±0.2**##对照组 51 16.2±3.1 6.1±2.3##

2.6 两组患者并发症情况:两组患者并发症各2例,经及时处理与治疗后,痊愈,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

口腔疾病极容易并发颌面部间隙感染,而口腔颌面部间隙感染的主要病因也在于牙源性感染。口腔颌面部间隙感染具有较为明显的临床特点,患者感染部位出现局部红肿,有疼痛感,对语言与咀嚼功能造成较大的影响。深部感染因病变部位较深,在早期的症状并不明显,进而为医师的诊断造成了困难,而随着炎症的发展,患者会出现不同程度的功能障碍和其他感染[3]。

口腔颌面部间隙感染患者得不到及时的治疗,或者治疗不当,则易引发多种严重并发症的发生,如败血症等。采用全身治疗主要是为炎症的扩散进行控制,同时增强机体的抗感染能力,而在抗菌药物的选择上通常选用通过药敏试验的最为有效的抗菌药物。局部治疗中通过肿瘤切开引流术进行口腔颌面部间隙感染的早期治疗,借以控制感染扩散与病灶清除。切开引流过程中,应严格执行无菌操作,引流必须通畅,并进行反复彻底的冲洗。当患者颌下、咽部、口底间隙感染非常严重时,局部炎症扩散将造成呼吸道的阻塞,后果较为严重,甚至导致患者死亡,因此必须早起进行切开减压引流[4-5]。本研究中,采用肿瘤切开引流术治疗口腔颌面部间隙感染,其治疗有效率、白细胞计数均显著优于对照组(P<0.05),这表明口腔颌面部间隙感染治疗中,在常规治疗基础上行脓肿切开引流术疗效显著,具有临床推广应用的价值。

参考文献

[1] 孙玉荣,苑芳胜,邵明兰,等.口腔颌面部间隙感染临床特征分析与治疗探讨[J].中华医院感染学杂志,2014,24(12):3032-3034.

[2] 胡银徐.老年口腔颌面部间隙感染患者临床特征分析[J].山东医药,2014,54(22):68-69.

[3] 郑凌艳,张志愿,周龙女,等.糖尿病患者口腔颌面部多间隙感染的临床特征分析[J].中国口腔颌面外科杂志,2012,10(6):473-477.

[4] 王瑞凯.口腔颌面部多间隙感染80例临床治疗分析[J].中国社区医师(医学专业),2012,14(30):23-24.

[5] 王浩,张来健,徐伟,等.口腔颌面部间隙感染67例临床治疗分析[J].中国美容医学,2012,21(17):2177-2181.

中图分类号:R782.3

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)16-0179-02