汉廷藩屏 金玉盛世

——汉代长沙国与中山国出土金玉文物略谈

□李历松 董远成

汉廷藩屏 金玉盛世

——汉代长沙国与中山国出土金玉文物略谈

□李历松 董远成

The Exhibition of Unearthed Cultural Relics From Changsha State and Zhongshan State jointly planned by Changsha Museum and Hebei Museum is divided in three parts to introduce the feudal history of Changsha State and Zhongshan State. By showing the unearthed cultural relics from the tombs of these two vassal states and comparing their burial tomb Systems, it restores aristocrats’luxury living in Han Dynasty and shows the highly developed material civilization at that time.

西汉王朝建立前后,刘邦为了维护政权的稳定,广立异姓诸侯王,与辅佐其成就霸业的功臣们共分天下。公元前202年,封吴芮为长沙王,建立吴氏长沙国,建都临湘(今长沙)。吴氏长沙国因无嗣失国之后,汉景帝于前元二年(公元前155年)封其庶子刘发为长沙王,建立刘氏长沙国;前元三年(公元前154年),封刘发的兄弟刘胜为中山王,建立中山国,定都卢奴(今定州)。彼时,长沙国与中山国,一南一北,成为汉室英藩,为促进汉王朝大一统政治局面的形成发挥了重要作用。

2016年夏,长沙博物馆与河北博物院等文物机构联合策划了“汉廷藩屏—汉代长沙国与中山国出土文物精品展”,分“匡辅霸业”、“王侯威仪”、“永生之念”三个部分,呈现了两汉长沙国与中山国分封的历史,重点以两个诸侯国王侯贵族墓葬出土的精品文物以及王陵葬制的比较展示,还原了汉代王侯贵族的奢华生活,展现了汉代高度发达的物质文明。公元前202年,汉高祖刘邦建立西汉王朝,分封功臣吴芮为长沙王,建立吴氏长沙国,至汉文帝后元七年(公元前157年)吴氏因无嫡嗣而失国。为了维护刘氏家国天下,景帝前元二年(公元前155年),封其庶子刘发为长沙王。前元三年(公元前154年),封刘胜为中山王。长沙国扼守南陲,中山国屏障北境,镇抚边疆,拱卫中土,维护了西汉王朝政治的稳定(图1)。

图1 汉景帝时期长沙国和中山国分封示意图

汉高祖五年,楚王项羽败亡,汉王刘邦取得天下。为了奖赏背楚向汉而又手握重兵的各路诸侯,刘邦分封了燕、赵、韩、梁、楚、淮南、长沙等七个异姓诸侯国,汉朝中央政府与这些诸侯国共有天下。

汉景帝时期,长沙定王刘发与中山靖王刘胜前后相隔一年受封,长沙国卑湿而辽阔,中山国狭小但富庶。长沙国辐射今湖南省及其周边部分地区,中山国仅辖今河北省中部部分地区。

汉高祖五年吴芮始封时,长沙国处于鼎盛时期,疆域囊括了今湖南全省及湖北、江西、广东、广西各一部分。刘发继封长沙国时,领长沙一郡(含后置的桂阳、零陵郡等地)。景帝“七国之乱”前后,又分长沙国南部部分疆域析置桂阳郡。武帝时期,通过采取颁布“推恩令”等一系列削藩措施,长沙国疆域逐渐萎缩,至西汉末年,仅成一郡十三县的规模。

西汉中山国基本承袭战国中山国的境域,辖境约在今河北省中西部的易水以南,滹沱河以北地区。它的东面是涿郡,南面与钜鹿郡和真定国为邻,西面为常山郡,北面与代郡为界。域内西北部为丘陵地带,东南部是平原,大概包括今保定、石家庄两地区的部分市县,相当于在今保定市区和石家庄市区中间的区域。

西汉长沙国历时210年,其中吴氏长沙国传五代历46年,刘氏长沙国传七代立八王历时164年。东汉时改长沙国为长沙郡,长沙国终结。中山国枝脉绵延,共传十王。至王莽称帝后,中山王贬为中山公,西汉中山国终结。东汉时期,光武皇帝刘秀续封其子孙为中山王,中山国得以延续至东汉末年。

目前为止,全国已发掘的汉代诸侯王及王室成员墓基本集中在河北、山东、江苏、安徽、湖南等地区,代表性的墓葬有河北满城中山靖王刘胜夫妇墓、徐州楚王墓、长沙西汉渔阳王后墓、南越王赵昧墓等(图2)。

西汉长沙国王陵墓群主要分布于长沙城西岳麓山、谷山一带。迄今共发现27座长沙王或王后的陵墓,包括已发掘的象鼻嘴一号墓、陡壁山一号墓、望城坡渔阳王后墓、风篷岭一号墓等等,分布范围南北长约12公里,东西宽约6公里。

此次展览是国内博物馆界第一次集中对比展示大汉帝国南北两个重要分封王国的文物与历史,时间穿越两千余载,空间两地相距两千多里,可谓大汉“兄弟千年来相会”。以下为展览中部分金玉材质的印信和玉饰为主的珍贵文物,是长沙国和中山国出土文物的精华,整理与广大读者分享。

图2 西汉部分诸侯王墓分布示意图

一、金玉印信篇

西汉,高1.4、边长2.3厘米。1975年长沙市陡壁山一号墓出土,长沙博物馆藏。此印与“曹”玛瑙印同时出土。印面呈正方形,二台式覆斗钮,上有鼻穿。印面阴刻篆体白文“妾”二字。字体平正方直,布局匀称周正,堪称汉印之典范(图4)。

3.吴阳 玉印

西汉,边长0.8、高1.5厘米。1999年沅陵虎溪山一号墓出土,湖南省文物考古研究所藏。此印墨玉质,盝顶,有穿。阴文篆刻“吴阳”二字。吴阳为长沙王吴臣之子,为第一代沅陵侯。高后元年(公元前187年)受封,死于文帝后元二年(公元前162年),在位25年。吴阳墓为长方形竖穴土坑墓,带斜坡墓道,墓中共出土陶器、漆木器、铜器、玉器、滑石器、丝织品、竹简等1500余件(套)。

图3 曹玛瑙印

图4 妾白玛瑙印

4.长沙王印 金印

西汉,底长1.65、高1.65厘米。据传,2008年河西王陵区出土,长沙市文物考古研究所藏。此印为金质龟钮,方形,印面阴刻篆文“长沙王印”四字,书法规矩方正。钮龟呈站立状,龟首上翘,龟身抬起,有昂然挺拔之气。龟身装饰有戳印圆点纹和六角形纹。龟身下有一凹窝,用以系绶带。印重32.5克。该印出土于河西王陵区,为刘发或其子孙所有。(图5)

图5 长沙王印金印

5.长沙王玺 金印

西汉,边长2.2、高2.1厘米。据传,2008年河西王陵区出土,长沙市文物考古研究所藏。此印金质龟钮,方形。印面阴刻篆文“长沙王玺”四字,书法朴实大方。钮龟四足俯卧,背脊隆起,安详端庄的盘踞于印台之上。龟身装饰有戳印圆点纹、平行线和六角形纹。龟腹下有一圆穿,用以系绶带。印重90克。

6.安成侯印 金印

西汉,2007年莲花县罗汉山汉墓出土,江西莲花县博物馆藏。金质龟钮,缪篆“安成侯印”四字。安成侯始封于汉武帝元光六年(公元前129年),传至汉昭帝元平元年(公元前74年),安成侯国被撤销,共传三代。第一代安成侯为长沙定王刘发次子刘苍,封地在豫章郡安成县,即今江西莲花县。2007年5月,在江西省萍乡市莲花县升坊镇老虎坳罗汉山山顶发现了一座西汉大墓,出土了一枚龟纽金质印章“安成侯印”。据此判断,墓主人即为安成侯,或以为就是第一代安成侯刘苍。

7.刘彊 龟钮铜印

长宽1.1厘米。重10克。1984年永州鹞子山汉墓出土,永州市文物管理处藏。印章篆字白文,名为“刘彊”。龟钮铸造精细。龟昂头伸足,背纹及足部爪纹清晰可见。据考证,印主人刘彊为长沙定王后代泉陵侯家族子孙。

8.刘展世印 龟纽铜印

西汉,边长1.7厘米。1965年定县三盘山120号汉墓出土,河北省文物研究所藏。印为方形,龟钮。印面篆书阳文“刘展世印”四字。刘展世此人正史无载,根据墓葬形制及墓中随葬的大量车马器,加上“刘展世”、“刘骄君”两枚印章的出土,推测墓主人应是西汉中山国刘氏王族之后裔(图6)。

图6 刘展世印铜印

9.刘骄君印 盝顶铜印

西汉,边长1.5、宽1.5、高1.2厘米。1965年定县三盘山120号墓出土,河北省文物研究所藏。印为方形,盝顶式,顶端横贯一系孔。印文篆体,阴刻“刘骄君印”篆文四字。此印出于该墓椁室内,同时出土一枚“刘展世”印。刘骄君此人正史无考,根据墓葬形制、出土遗物及埋葬地点,推测墓主人应是西汉中山国刘氏王族的后裔。

10.闵都君印 金印

西汉,高0.9、直径1.3厘米。1976年长沙市复兴街汉墓出土,长沙博物馆藏。该印半球体,印体横贯一穿以系绶带。印面周边阴刻一圈边栏,栏内随形阴刻篆文“闵都君印”四字。该印材质、工艺俱佳,是西汉私印中的上品,其主人应为西汉长沙国的闵姓贵族(图7)。

图7 闵都君印金印

11.桓驾 白玛瑙印

西汉,高2.1、边长2.6厘米。1990年长沙橡胶厂汉墓出土,长沙博物馆藏。此印出土于“桓”姓贵族墓葬,系私人印信。印面正方形,覆斗形钮。上有鼻穿。印面阴刻篆体白文“桓驾”二字。字体清晰工整,刚劲有力,布局平实端庄(图8)。

图8 桓驾白玛瑙印

图10 马蹄金

图11 麟趾金

12.金饼

西汉,直径6.4、高1.2厘米。2006年望城坡风篷岭一号墓出土,长沙市文物考古研究所藏。大金饼圆饼形,正面光滑内凹,上有裂纹,边侧錾刻“V”形符号,背面粗糙呈蜂窝状。每件金饼重250.5克,即汉制的一斤。据考证,此金饼为刘发家族酌金祭祖专用(图9)。

图9 金饼

13.小金饼

西汉,直径1.8-3.1厘米。1968年满城中山靖王刘胜墓出土,河北博物院藏。满城汉墓出土金饼69枚,其中刘胜墓出土40枚,窦绾墓出土29枚。金饼含金量95-97%,重量16-18克,相当于西汉时的一两。

14.马蹄金

西汉,底径5.9×5、上口径4.6×3.5、垂直高度3.5厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏。装饰精美华丽,形如马蹄,斜壁向上略收,壁前高后低,壁面饰以四道较为规整的横向波纹,上壁周缘以金丝掐成的珠花纹样镶饰,上口略小于底径,上口镶嵌物石化。此类马蹄金于定县40号汉墓中发现大小各2枚。此枚马蹄金加镶嵌物重272.85克(图10)。

15.麟趾金

底径4.8×1.5、上口径2.75×1.25、前壁斜高5.5、垂直高3.4厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏。整体似趾瓣形,中空,长斜壁,前壁斜度较大,后壁较短,上壁周缘以金丝掐成的纹样镶饰,主体纹样呈“︴”形,后侧有一金丝盘成的珠花状结节,上口镶嵌一椭圆形白玉面。底部略呈椭圆形,前略尖,后部略圆。通体经抛光华丽精美。加镶嵌面重65.67 克(图11)。

16.花瓣纹金扣饰

西 汉,高0.5-0.6、直 径0.7-0.9厘米。1993年长沙望城坡古坟垸渔阳王后墓出土,长沙简牍博物馆藏。半球状,浇铸而成。外饰涡纹,内空凹,中设一横梁,以系丝绶(图12)。

图12 花瓣纹金扣饰

二、玉意祥瑞篇

在中国,玉的历史悠久,温润纯净的材质之美使其蒙上了一层神秘的面纱。《礼记》中记载:“古之君子必佩玉……君子于玉比德焉。”美玉不仅象征着圣人高尚的品德,更被赋予祥瑞的含义,以致王侯贵族们生前佩玉,死后葬玉。中山国和长沙国王侯墓葬中出土的众多玉饰,折射出当时贵族们锦衣玉食的生活和以玉祈福的信念。

重度僵硬型脊柱畸形患者多合并严重心肺功能障碍[7],尤其是畸形发生在上胸椎的患者,由于脊柱短缩、椎体旋转偏移、胸廓塌陷等原因,导致胸廓容积减少、肺膨胀受限及顺应性降低,出现限制性通气功能障碍,其矫形手术的风险、围手术期相关并发症发生率都异常高。

以下为玉器文物一组:

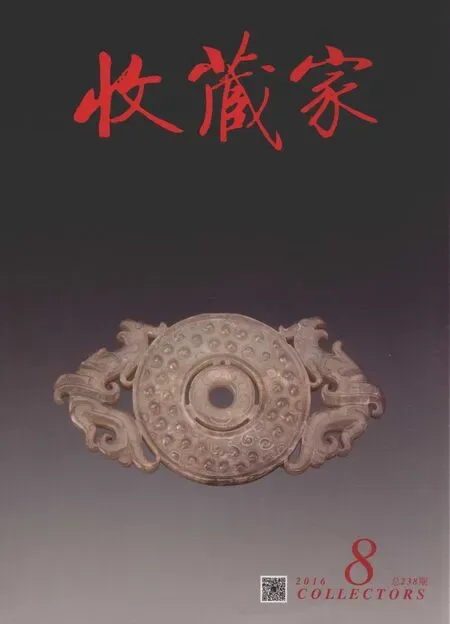

1.双凤纹白玉系璧

西汉,带耳长6.7、璧直径3.5、厚0.35厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏。白玉质。璧身琢饰颗粒状谷纹。璧内缘透雕一环,环上饰云纹。玉璧两侧透雕双凤耳,二凤曲身回首,花式卷尾与璧缘相接,通身刻节状羽纹,线条流畅、活泼。此璧玉质细腻,柔润有光泽。造型玲珑秀丽,工艺精湛,为可佩戴之系璧(图13)。

图13 双凤纹白玉系璧

2.夔龙纹玉环

西汉,环外径7.8、内径5.1、厚0.3厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏。黄玉。玉环为一扁平团龙,首尾相接呈环状。龙首前伸,平视,张口露齿,咬住卷曲尾部,上吻向上内卷,呈云勾形,额微凸,上阴刻圆睛,二角,颚下有须,呈云勾状弯曲,与下垂之龙角相对接。颈部阴刻鬣毛。身躯两侧装饰四肢。前肢分置于躯体两侧,后肢均装于背部,长尾呈卷云状,与龙首相接。四肢和躯体等部位均以细阴线刻划出节状和卷云状鳞纹,两面纹饰相同。此环玉质坚细、莹润,雕琢精细,造型优美,设计巧妙,为西汉时期的艺术珍品(图14)。

图14 夔龙纹玉环

3.双面镂空透雕龙凤纹青玉环

西汉,直径8.5、内径3.1、厚0.3厘米。1975年长沙市陡壁山一号墓出土,长沙博物馆藏。青白色,局部有黄、黑色沁。双面透雕曲缠绕双体飞龙,环周饰以流动飞卷的云气和凤鸟,给人以龙腾凤舞、云卷云舒之动感。龙凤身躯上随形雕琢出隐约的线条,更增加了整器的立体效果。该环雕琢刀法娴熟,线条舒展流畅,构思巧妙,制作精美,是艺术性与实用性完全结合的杰作(图15)。

图15 双面镂空透雕龙凤纹青玉环

4.龙纹玉环

西汉,直径17.1、内径7、厚0.2厘米。1993年长沙望城坡古坟垸渔阳王后墓出土。长沙简牍博物馆藏。青白玉。两面琢刻纹饰相同,均为阴刻四条首尾相交的连环螭龙纹图案。环体薄巧,晶莹润透。

5.龙头白玉璜

西汉,长10.4、宽2.1、厚0.3厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏。

白玉璜的弧度约为四分之一环形,两面纹饰相同。璜两端雕琢龙首,两龙身躯合为一体。龙首前伸,上唇和下颌微弧上翘,张口露獠牙,眉骨尖凸,独角后伸微上卷。颈下各有一弯勾状前肢,下颌有云勾状鬣须。背部附有透雕变形卷云纹,头部、颈部和身躯以细阴线分别刻出圆睛、颈毛和表示鳞的卷云纹。玉质坚细莹润,造型生动美观,雕琢精细,是西汉时期玉雕的上乘之作(图16)。

图16 龙头白玉璜

6.凤纹玉璜

西汉,直径16.7、内径2.1厘米。1975年长沙市陡壁山一号墓出土,长沙博物馆藏。青玉。局部有黄褐色沁。半圆形,由整件玉璧对剖而成。两面纹饰相同,每面以绳纹带间隔,内圈饰蒲纹,外圈阴刻回首蜷身的凤纹。构图层次分明,纹饰雕琢粗犷(图17)。

图17 凤纹玉璜

7.鸡心白玉佩

西汉,长4、宽2.9、厚0.35厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏。玉佩呈扁平委角形,中央为一圆孔,正面微鼓,背面略凹。孔的上端出尖,似鸡心形,孔下端呈椭圆状,两侧各透雕一只变形凤鸟,整体以阴刻卷云纹装饰(图18)。

图18 鸡心白玉佩

8.鸡心白玉佩

西汉,长4.6、宽3.3厘米。1975年长沙市陡壁山一号墓出土,长沙博物馆藏。白色。局部有褐色沁。整体造型为鸡心形,上端琢成心尖状,中部饰以圆形小孔,下端为半圆形,左右两侧透雕不对称变形凤鸟。两面通体阴刻舒展流畅的卷云纹。

9.黄玉佩

西汉,长8、宽3.5、厚0.3厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏,玉佩为扁平椭圆形,整体似韘,出角为觹。中央有一圆孔,孔上出尖处透雕一只回首凤鸟,两侧以阴刻线及透雕技法装饰变形夔纹,一侧夔纹与凤鸟尾部巧妙过渡连接为一体,一侧夔纹过渡探出为觹角。整器又以阴刻线纹加以装饰,尤显灵动。玉质温润,质地细腻。(图19)

图19 黄玉佩

10.鸟纹白玉觽

西汉,长9.5厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏。觽是古人用来解绳结的工具。此件觽呈角状,略弧,以透雕与阴线刻相结合雕出一只凤鸟,凤鸟有高冠,鸟尾成觽尖(图20)。

图20 鸟纹白玉觽

11.单面透雕兽纹玉珩

西汉,长8.8、宽4.3、厚0.3厘米。1975年长沙市陡壁山一号墓出土,长沙博物馆藏。白玉。扁平长方形。外周有0.3厘米宽的素边框,框内单面透雕一兽。兽昂首,嘴微张,双眼圆睁,两耳竖立,头上一束鬃毛由头顶经颈部卷于胸前。前腹紧贴地面,四足三爪,或伸或蹬,做匍匐状行走。玉质温润,神态刻画生动,雕琢技法娴熟,不失为西汉玉雕中的佳作(图21)。

12.玉贝

西汉,长1.6、宽1.1厘米,共计12枚。1975年长沙市陡壁山一号墓出土,长沙博物馆藏。白色。呈椭圆形贝状,正面微凸,背面平整,中间透雕一竖槽,竖槽两侧阴刻锯齿状纹,上下各穿一孔。贝在古代曾作为货币使用,西汉时期其作为货币的功能已经退化,主要作为装饰品。这组玉贝共12枚,色泽润白,制作精美,在汉代装饰品中尚不多见(图22)。

图22 玉贝

13.巧雕螭虎凤鸟白玉璏

西汉,长11.1、宽2.45、厚0.6厘米。1973年定县八角廊中山怀王刘修墓出土,河北省文物研究所藏。玉璏又名剑鼻,装饰宝剑的玉饰之一,可系于腰带上。此剑璏为羊脂白玉,玉质细腻莹润无瑕。璏面浮雕一螭一凤鸟相对,螭体弯曲,四足踏于璏面,长尾弯卷,体态矫健灵动;凤鸟尖喙回首于翅膀,凤尾上翘,以细阴线刻划羽毛。璏两端向内弯曲,内侧有一长方形穿孔,以供穿挂(图23)。

图21 单面透雕兽纹玉珩

图23 巧雕螭虎凤鸟白玉璏

14.玉圭

西汉,长18.5、宽7、厚0.9厘米。2006年望城坡风篷岭一号墓出土,长沙市文物考古研究所藏。礼器。此件玉圭青玉制作。上端呈三角形,下端呈梯形,底部有一圆孔。

15.玛瑙水晶珠

西汉,大号径1.5、中号1.3、小号0.7厘米。1975年长沙市陡壁山一号墓出土,长沙博物馆藏,由透明水晶珠和红褐色、酱色玛瑙珠组成。晶莹剔透,色泽莹润。

16.玉带钩

东汉,长21.8厘米。1959年定县北庄子中山简王刘焉墓出土,河北博物院藏。白玉质。头端为一龙首,尾端为一虎头。器身正面及两侧均有线刻卷云纹,背面两端有线刻四叶纹饰,钮呈椭圆状。此件带钩表面琢磨光滑,纹饰线条简洁流利,作工极为精细规整(图24)。

图24 玉带钩

汉代开创了中国封建社会的盛世局面,这一时期经济、文化、社会生活各个方面全面发展,种类丰富的地下出土文物,展现出多姿多彩的时代风貌。汉代皇室和诸侯王家族成员的社会生活是汉代高度发达的物质文明的集中体现,在已发掘的中山国和长沙国王侯贵族墓中,都发现了大量工艺精湛、美轮美奂的玉器、青铜器、漆木器等等,展示了汉代诸侯国王侯贵族们极尽奢华的物质生活和在王国内至高无上的威严。

Brief Discussion on the Unearthed Cultural Relics from Changsha State and Zhongshan State in the Han Dynasty

Li Lisong Dong Yuancheng

(责任编辑:劳棠)