清宫瓷上牡丹纹

□张 莹

清宫瓷上牡丹纹

□张 莹

Peony in China has been called as possessing surpassing beauty down the ages. Since peony appeared on porcelains as ornamentation in the Tang Dynasty, its patterns have been evolving as yet. This article describes the peony pattern in Qing Dynasty porcelains stored in the Shenyang Palace Museum.

牡丹有“国色天香”之称。牡丹纹作为纹饰出现在瓷器上,最晚不过唐代中晚期。《群芳谱》载:“唐开元中,天下太平,牡丹始盛于长安”。牡丹兴盛,牡丹纹才开始出现在陶瓷装饰上。1983年,江苏常州出土了越窑青釉刻花牡丹纹盖盒为迄今为止最早的牡丹纹瓷器。此时,陶瓷牡丹纹的装饰仍处于初级发展阶段,大多采用刻花、堆贴的装饰技法。宋代,牡丹纹的布局和组织手法变幻多样,或一枝独放;或两枝相交;或花叶缠绕纷披。装饰技法主要采用刻花(图1)、印花、剔花和画花等,以写实变体牡丹纹为主,形态多样,且追求形似,注重细节刻画,极具艺术装饰性。元代牡丹纹饰盛行,多为青花器物,作为主题纹饰或辅助纹饰,花瓣内填色,外以细线勾边。叶粗壮而有规则,多有两个角裂,勾叶脉后填色(图2)。构图上,元代牡丹多为横带式二方连续构图,亦有环绕式四方连续构图,纹饰布局严谨,并且突破了宋代牡丹花只有正、侧面造型的束缚,俯仰相映,千姿百态。元釉里红缠枝牡丹纹碗,外壁绘缠枝牡丹纹,环绕在一起的枝蔓几乎无头无尾,花形变化各异,一俯一仰。花朵极为饱满,勾线填色,并留白,叶片较为肥大,叶尖弯曲。

图1

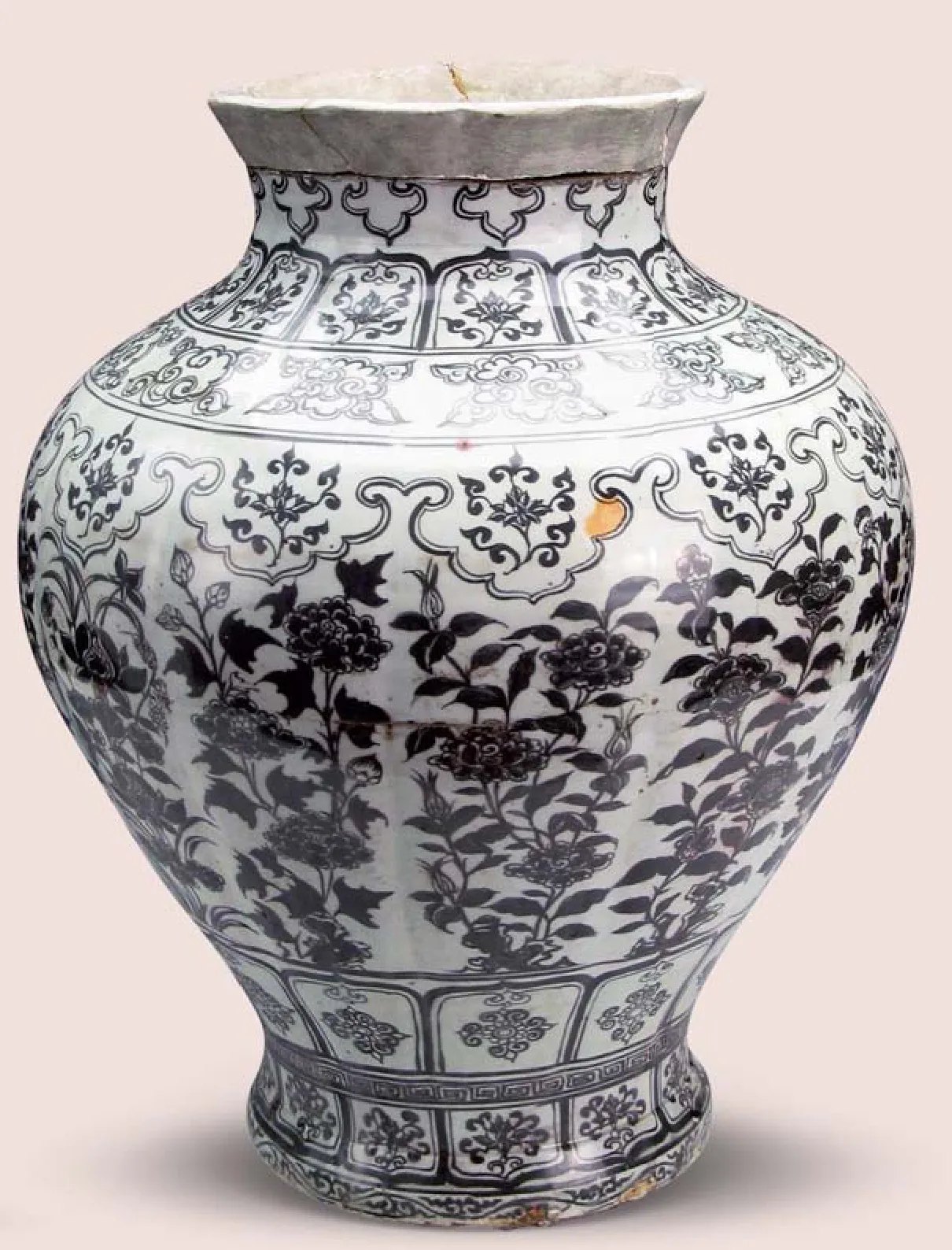

明代的牡丹纹瓷器仍以青花为主,且出现少量的釉里红、五彩、素三彩、斗彩等。明早期官窑,饰有牡丹纹饰的器物较多,构图较元代疏朗大方,纹饰所留的空间较大,牡丹花瓣渐趋圆润,并有细线勾描的花脉(图3)。洪武官窑牡丹纹饰以二方连续居多,与元代不同的是缠绕幅度较大,基本上将花朵环在中心,花瓣内填色后,外以单线勾边,花叶的角裂增多。花形各异,叶片变小。永乐官窑牡丹纹饰构图一改元代及洪武时的繁缛之风,以清丽雅致取胜,虽仍为双勾填色,但多用小笔触,层次感更好,花朵较洪武时更为饱满。宣德官窑以二方连续为常见,利用青花的深浅加以表现,绘画技巧纯熟,画意清雅,花叶下部为圆弧形的特点。成化官窑牡丹纹饰构图疏朗,清新明快,双勾填色,运笔洒脱,填色时一笔填满,不及永乐、宣德时笔趣。花形多作变形处理,有花蕊,有缠枝牡丹、折枝牡丹及蓝地白花等纹样。牡丹纹多为同花同向,花头几近圆形,叶片为“山”形,缺少变化,只是利用色彩的深浅变化表现反侧。正德官窑纹饰以道教和阿拉伯文为多见,牡丹纹较为少见,具有成化遗风,画法仍为双勾填染,但细碎的勾线过多。嘉靖官窑牡丹纹饰有缠枝和折枝两种,其典型特征是构图较为饱满,勾线填色不留白,但花瓣上有细密茎线。万历官窑牡丹纹饰构图饱满,绘工精湛,花瓣及叶片多有细线勾脉,但较嘉靖时工致,画法或双勾填染,或青花留白线绘,有缠枝与折枝两种纹饰,白描勾线青花牡丹以万历青花较具代表性。

清代,我国陶瓷业发展臻于鼎盛,虽然晚期烧制技术转趋低下,但就早、中期的突出成就而论,仍不失为我国陶瓷史上的黄金时代。清代统治者为了加强思想与文化的控制,大兴文字狱,致使清代的官僚大臣,尤其是出仕的文人汉官们,选择花鸟来轻松地表达性情、抒发性灵。“祥瑞、象征、喜悦”的花卉作为媒介,成为一种太平盛世的象征性艺术和语言,这便成为了清代陶瓷牡丹纹不断发展、兴盛不衰的时代原因。清代饰有牡丹纹饰的器物较多,并且基本上贯穿始终,时代特征明显。从整体上来讲,清代陶瓷牡丹纹的装饰技法十分丰富多样,以珐琅彩、粉彩装饰牡丹纹为主,青花牡丹纹装饰仍有所发展,但其数量较少,五彩牡丹纹的数量最少。以下选介沈阳故宫博物院所藏清代瓷器,对不同瓷器上的牡丹图案作一赏析。

顺治时期,清政权初立,各地战争尚未平息,以景德镇为中心的瓷业生产,从晚明时已趋衰落,清初的瓷业一度处于停滞状态。顺治时期遗存的传世品中,署官窑款的器物甚为罕见,饰有牡丹纹的器物更是少见。

图2

图3

青花凤凰牡丹大盘(图4),敞口,弧壁,坦底,圈足。口沿施酱色,盘心饰雉鸡牡丹。牡丹花朵作盛开状,内心花瓣分向两边,故称“双犄牡丹”。此牡丹花的花瓣层次较多,均以墨线勾边,内填颜色,不经意之间所留的白边极为自然,青花色调丰富,已能分出浓淡。雉鸡牡丹图案,始于明代嘉靖万历时,至顺治时开始流行,康熙时盛行,多见于青花和五彩器。

图4

经过顺治时期的过渡,至康熙时政权已趋稳固,社会经济逐渐恢复发展,呈现出全面繁荣的景象。1669年,全面废除了“匠籍”制度,相对地减轻了对农民和手工业工匠的盘剥和束缚,制瓷业得到了长足的发展。康熙官窑饰有牡丹纹饰的器物较多,以青花居多,另有珐琅彩绘等。且牡丹纹多为二方连续布局,牡丹花头或圆,或半圆,而尤以双犄牡丹最具时代特征。一般来讲,康熙官窑二方连续缠枝牡丹纹饰构图饱满,花瓣上有细线勾描筋脉,缠绕的枝蔓流畅生动,花叶有反侧之分。

康熙款三彩花蝶暗龙纹碗(图5),撇口,深腹,圈足。白釉暗龙纹,上绘三彩花蝶。牡丹花瓣肥厚,花朵饱满,层次较丰富,细线勾廓,内染色彩,叶片卷曲,并勾筋脉,生动自然。此碗色泽有深浅变化,绘工细腻。康熙三彩器,继承和发扬了明代成化、正德三彩和嘉靖、万历的多种色地套叠的传统工艺,在素胎上刻划出纹饰轮廓线,再绘以图案,涂施彩色釉地。此碗为康熙白地三彩的精品,造型庄重秀美,胎体细腻,外壁釉面刻龙施彩,彩色鲜艳,层次鲜明。

图5

珐琅彩瓷器是清宫廷御用器,康熙时始创,珐琅彩因是从“铜胎画珐琅”的技法移植过来的一种彩瓷,故又称之为“瓷胎画珐琅”。珐琅彩瓷器根据宫中需要,先由景德镇烧成瓷坯,然后在宫中内务府造办处珐琅作彩绘而成的。一般以黄、蓝、红、豆绿、绛紫等彩色作底,彩绘缠枝牡丹、月季、莲、菊等花卉图案。这件康熙款珐琅釉寿山福海碗(图6)就是其中的一种,器内施白釉,碗外采用铜胎画珐琅彩的方法,以黄色为地,上绘粉、蓝、绿、紫等各色牡丹花8朵,绘画风格工致细腻,真实感强。把盛开的牡丹花或抑或俯、层层叠叠、疏密有致、活灵活现地表现了出来。此碗由于彩料较厚,有堆料凸起之感。在画法上,不勾勒轮廓线,即所谓的没骨画法,为康熙珐琅彩瓷器的两大特色。另外,康熙珐琅彩上出现的胭脂红是我国最早使用的金子红,它是一种最早的进口红色料。器底款字一般为红色和蓝色的“康熙御制”堆料款。

图6

康熙款五彩牡丹纹杯(图7),为康熙十二月令花卉纹杯之一。杯外壁一侧以浓郁的青花绘洞石,山石旁有几朵花形各异的牡丹花,线条极为细腻流畅,红色的花朵与山石及枝干对比强烈,层次感较强。花叶以细线勾筋,或浅或深,有反侧之分。另一侧有青花题诗:“晓艳远分金掌露,暮香深惹玉堂风”及青花篆书“赏”字方章一枚,器型小巧玲珑,纹饰细腻工致,诗中有画,画中有诗,为康熙官窑佳器。粉彩始创于康熙中晚期,是在釉上五彩的基础上,受了珐琅彩制作工艺的影响而创制的一种釉上彩新品种。粉彩装饰的牡丹纹图案笔法细腻、线条飘逸、色彩淡雅。此牡丹杯,花朵用胭脂红,光泽较足,杯底有“大清康熙年制”六字楷书款。

图7

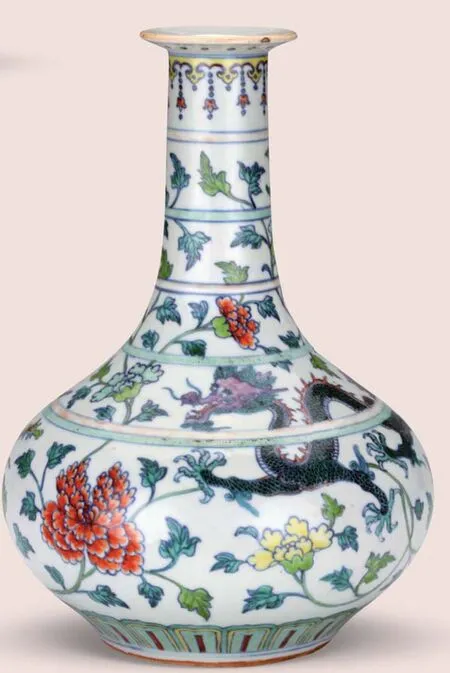

斗彩龙凤牡丹盘口瓶(图8),为康熙斗彩牡丹纹的典型器物。瓶为盘口,长颈,扁圆腹,圈足。全器从颈部至肩部有五道浅黄、绿色弦纹,其中第五道为双箍式;口沿以下有米珠纹、云头和缨络纹,全器满饰红、黄、绿、紫等色牡丹花纹,花叶有深浅两色象征叶之向背;瓶肩、腹部中心纹饰为龙、凤图案,一条矫健的绿龙追赶着前面的彩凤,凤边飞边回首顾盼,神态生动;瓶底足圈无釉,微泛火石红痕,底部白釉中心有双蓝圈款。此牡丹为双犄牡丹,以青花勾边,内填红彩,花的下部留白较多,牡丹的层次繁缛,勾线细腻,花尖圆润,所留白边均有规矩,与顺治时以线条表现层次的画法截然不同。

雍正时期,虽为时仅十三年,但制瓷工艺却发展到了历史上的新水平。雍正朝缠枝牡丹纹饰有康熙朝的遗风,特别是环绕连续的牡丹纹饰,花形、布局与画法的承袭关系明显,但亦有所创新。雍正始创色地粉彩,在彩绘画面的某些部分,采用了以玻璃白粉打底,用中国传统绘画中的没骨画法渲染,突出了阴阳、浓淡的立体感。

雍正款粉彩花卉盘(图9),敞口,弧壁,圈足。盘心粉彩花卉洞石,纹饰疏密有致,布局合理。牡丹花瓣或黄、或红,花朵饱满,层次清晰,色彩逼真,花叶较康熙器肥润,浅淡之中仍有深浅变化。花有反侧,叶有阴阳,生动传神。雍正朝牡丹愈加写实,恰如微风吹开一样生动逼真。此盘的牡丹最能代表雍正官窑的牡丹纹饰水平,不仅形似,且达到了恽南田所谓“但觉清芬拂拂从纸间出”传神的绘画效果。

图9

图8

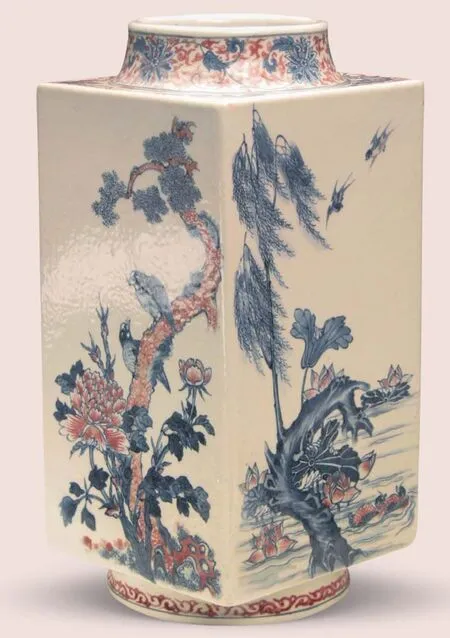

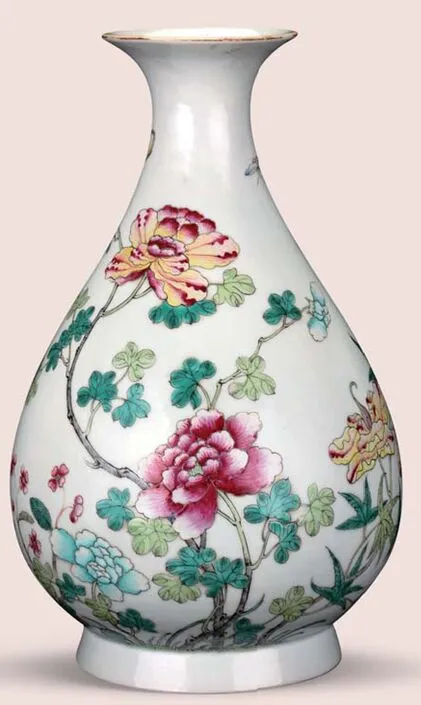

雍正款青花釉里红花鸟瓶(图10),腹部分饰牡丹、荷花、菊花、梅花等四季花卉,并分别配以槐、柏、柳等树木和燕子、白头翁等鸟类和蝙蝠、鸳鸯等。纹饰疏密有致,布局合理,牡丹饱满圆润,与康熙的花朵外廓弧形线小不同,雍正器的花瓣少有弧形线,写实性较强。此牡丹线条极为自然、素雅,勾线渲染,使“国色天香”在瓷器上的表现达到了顶峰。另外,雍正官窑牡丹纹饰中的花叶较少变化,致使图案显得呆板,这是雍正朝纹饰的一个显著特点。

图10

乾隆是时期清代社会发展的鼎盛时期,景德镇汇集了一代名师巧匠,在总结和发扬康熙、雍正瓷器艺术的基础上,把清代制瓷业推向创造性的阶段,无论数量或质量都达到了历史的顶峰。乾隆朝陶瓷牡丹纹的装饰不断发展,兴盛不衰,其中最为引人注目的是以缠枝莲为主体,加饰各种花卉、动物、人物、吉祥物等组成各种寓意吉庆祥瑞的图案。牡丹纹作为富贵的象征,其世俗性的意义无法复加。

乾隆款青花花卉六方贯耳瓶(图11),该瓶总体呈扁状六方形,口微外撇,折肩,腹下部收敛,底足外撇。瓶腹部绘串枝牡丹,中间为大花,四角各为小花,枝叶满饰器身。牡丹花形较为写实,花朵几近圆形,辅叶小而变形,叶尖卷曲,青花色泽浓郁。

清乾隆款珐琅彩紫地花卉碗(图12),撇口,深腹,圈足。碗内壁及碗底均为白釉,外壁以珐琅彩在紫色地上彩绘盛开的三大朵牡丹花,此牡丹可视为变形的双犄牡丹,勾线填色,牡丹花瓣为紫色,红蕊,用笔洗练,釉色凝重,颇具油画效果。一般来讲,乾隆写意牡丹纹饰多为珐琅彩及粉彩器物,花瓣层次较多,有雍正遗韵,但精细程度稍差一些。乾隆时期珐琅彩瓷继承了雍正时期的特点,改变了康熙时期只绘花枝、有花无鸟的单调图案,在洁白如雪的瓷器上,用珐琅彩料描绘花鸟、竹石、山水等各种不同的画面,并配以书法极精的相应题诗,成为制瓷工艺和书、诗、画相结合的艺术珍品。

嘉庆时期,景德镇御窑厂已无专司其事的督陶官,由地方官监管,瓷器的制作基本上处于因循守旧的状态。嘉庆官窑单纯的牡丹纹饰较少见,所见者多为龙凤穿牡丹花一类,其牡丹的画法较为精细,花形或如康熙双犄,或如雍正写实。

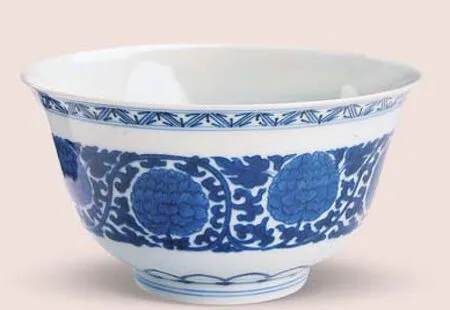

嘉庆款青花缠枝牡丹纹碗(图13),碗撇口,深腹,圈足。外口沿饰几何纹,近足处饰莲瓣纹,腹部为横带式二方连续牡丹纹,花形饱满圆润,叶片由下向上环抱,花瓣内以细线勾脉,花叶变形。另有变形的双犄牡丹(图14),花瓣内亦以细密的线条勾描筋脉,只是花形不同,质感较为强烈。整体来看,嘉庆的线条不及乾隆时勾线细腻流畅,青花色泽缺乏乾隆时的稳重,略微泛紫。底有“大清嘉庆年制”篆书款。

道光二十年(1840年),鸦片战争爆发,清朝国势衰败,民力耗竭。此时,景德镇的瓷业和前时相比,生产规模骤缩,官民窑的产量和质量明显下降。道光官窑的牡丹花纹多为传统的二方连续,其风格类同乾隆。牡丹花纹更为图案化,绘工亦不如乾隆时精细。

道光款粉彩描金花卉盘(图15),敞口,浅壁,平底,圈足。盘心花篮内插有数枝粉彩牡丹花、折枝仙桃和灵芝图案。道光官窑粉彩牡丹纹饰多追求康熙、雍正时色地彩瓷的特点,绘画较为细腻,是当时较为新颖的品种。此时的牡丹,花朵硕大,但缺乏饱满的神韵。细线勾脉,绘工较为细致。叶片肥硕,形制基本一致,少于变化。

霁红加彩天球瓶(图16),瓶为小口,细直颈,圈足露胎,米汤底。瓶身为霁红色地,色彩由上而下红色渐深,口部、颈部由白色向霁红色渐变,至下颈部变成耀眼的深红色;口外沿有一圈深红釉,其为绘绿地黄色如意云头纹;瓶颈及腹部有粉彩数枝折枝牡丹,雍容华贵,富丽大方。牡丹以黑线勾边,内染粉色,由内向外粉色渐淡,但花形缺乏饱满圆润的韵味。此瓶的釉面有明显的棕眼,花叶简单,略显呆板。

图11

图12

图13

图14

咸丰在位十一年,政治腐败,经济衰退。此时的御窑烧造,备受影响,不仅生产数量减少,而且工艺水平随之降低。咸丰朝官窑器物极为罕见,其牡丹纹饰绘工粗糙。同治官窑较前时发展更趋萎缩,工艺低下,制作粗糙。官窑牡丹纹饰以色彩艳俗,层次单薄,勾线生硬为典型特征。

同治款粉彩红地喜字盘(图17),敞口,浅腹,圈足。盘子内外壁均以珊瑚红釉为地,盘口描金,内壁四周分6层整齐排列着128个金色的“喜”字,并一齐聚向盘心,盘心中央为一个较大的描金团“寿”字;盘外壁以粉彩分绘莲、菊、牡丹三组缠枝花卉,寓有“富贵连绵”之意;盘底为白釉地,中央有抹红楷书“同治年制”四字二行方款。同治七年(1868年),江西巡抚景福为宫廷在景德镇烧造瓷器120桶,计7294件,作为同治皇帝大婚时的用品,此盘即为大婚用瓷,当属同治时期瓷器中的珍品。此牡丹色彩虽艳,但类似平涂,勾线较为生硬,花朵亦缺乏变化,显得生气不足。

光绪官窑纯粹牡丹纹饰的器物不多,通常来说可分为两种,一种为康熙风格的双犄牡丹,一种为雍正风格的写实牡丹。光绪款粉彩花鸟桃形碗(图18)上的牡丹花,为写实牡丹风格,其花朵硕大,正面团花,花瓣肥润,勾线细腻流畅,但花瓣的层次略少,不及雍正饱满细腻,叶片亦缺乏变化。

图15

图18

图17

清末宣统时期,历史虽短,但仍在烧制官窑瓷器,可惜品种有限,数量较少。宣统朝官窑牡丹纹饰甚少,牡丹花瓣肥大,勾线渲染,绘工较为细腻。宣统款粉彩牡丹玉壶春瓶(图19),瓶腹部绘盛开的牡丹、秋葵和海棠,笔法工丽,色彩鲜艳。牡丹花花瓣上端为多曲细线勾描,内染红彩,色泽过渡较为生硬,并以细线勾脉,缺乏反侧向背。虽不具有清盛世时的风采,却也不俗,反映了宣统官窑的水平。

纵观清代的牡丹纹瓷器,其装饰进入了彩绘阶段。清代的陶瓷工艺技术不断提高,除继承明代的传统之外,其生产工艺和艺术创造方面都有所发展,瓷器牡丹纹的装饰技法更为丰富,釉上彩绘牡丹纹瓷日益繁盛和成熟,装饰种类增多,如粉彩、珐琅彩、古彩等开始成为瓷上牡丹纹装饰的主流。康雍乾三朝的牡丹纹瓷是清代最具代表的瓷器,康熙朝牡丹纹以图案风格为主,大气艳丽,雍容华贵,尤以双犄牡丹最具时代特征;雍正朝的牡丹纹构图疏朗简洁,细腻雅致,多为写实之作;乾隆时期的牡丹纹绘工精湛,更为富丽堂皇,层次感稍逊雍正。

牡丹,以其娇媚多姿的风格,雍容绮丽的色泽,成为花中魁首,诚如唐代诗人皮日休所赞:“落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王”。瓷上牡丹纹,反映了中国传统文化精神和审美意识,亦是其永久不衰的原因。

Peony Pattern on Offi cial Porcelain of the Qing Dynasty

Zhang Ying

图16

图19

(责任编辑:刘昱)