高调的归隐

——周仪及《周仪像》述考

□成洪燕

高调的归隐

——周仪及《周仪像》述考

□成洪燕

Zhouyi was an ordinary scholar in Kangxi Period of Qing dynasty.He was skilled in poetic prose,calligraphy,collection and connoisseur,but was unknown to public in history including his life. Through dinging deep and researching on the scroll painting of Zhouyi’s portrait by Zhiding Yu,comparing and citing other document,Zhouyi’s life story was basically cleared up,It corrected the missions and errors of historical record ,and provided rare reference case for understanding the life of lower class scholars at that time.

禹之鼎为康熙年间著名画家,在清代画史上占有重要地位。他博才多能,善画人物,尤以肖像写真著称,风格标举;山水、花鸟亦精妙出神。其画名在当时就享有盛誉,众多达官显贵争相请其画像留影,如王士祯、王原祁、乔莱、徐乾学等,可谓“每遇佳士必写真”。禹之鼎画迹存世较为丰富,而广东省博物馆所藏的《周仪像》,目前仅被收录于《中国古代绘画图目》,不见于一般画集画录,相关研究著述也少提及关注,可谓是禹氏作品的遗珍,对于禹之鼎艺术活动及绘画风格的深入探讨具有重要价值。本文的重点是从这幅画作所包含的史料信息,考证像主周仪的生平事迹,弥补、厘清历史记载的缺乏和谬误①,同时修正已作为定论的禹之鼎的生年等问题。

一

这件画作为纸本墨笔,纵108、横46厘米。关于这幅作品的创作时间和基本背景,在禹之鼎的题款中有较为明晰的交代:

丁丑春杪確斋先生欲归石城,属余写照并景补陶诗:“孟夏草木长,绕屋树扶疏。众鸟欣有托,吾亦爱吾庐。”先生与余屈指订交廿年有馀矣,以同庚同一未举子,得无故园之思乎?兼用玉川先生诗意恭颂,確斋幸有以教之,时同客长安,弟禹之鼎。

由上述题文可知此画作于康熙三十六年(丁丑)即1697年春末,禹之鼎是应像主周仪之请而作。两人可谓交情深厚,“订交廿年有馀”,当时“同客长安”,即一起驻足北京,周氏打算南归故里,离京之前请其挚友、画名卓著的禹之鼎画像留念。

禹之鼎虽然以为友人作画像为主旨,但特别着重背景氛围的营造。他以陶渊明《读山海经》的名作“孟夏草木长,绕屋树扶疏。众鸟欣有托,吾亦爱吾庐”诗句构图。近处草木茂盛,几株古树虬枝蟠曲,一亭掩映其中,仅现半角,一人便服科头,随性而坐,倚栏侧身,举目前望,此人当是画像主人周仪。亭前一年轻女子侍立,面带微笑,怀抱一婴儿。婴儿裸身仅穿肚兜,如传统年画中白胖可爱的儿童形象。婴儿身体前倾,双手前伸,意欲扑向周仪,生动而充满温情。亭后一树卓然矗立,上有鹊巢,一鸟正给巢内雏鸟喂食。次远处有疏林点点,雾霭萦绕,溪流潺潺,数只鸟雀盘旋空中,远处天际留白较丰,空濛旷远。禹之鼎用高超的画艺将该诗的意境表现得淋漓尽致,特别是以擅长的白描手法进行人物描绘,线条简明流畅,传神精妙。全图人景浑然一体,情调清幽淡雅,平和自然,意境深远。禹氏紧扣像主绝意尘嚣归乡隐居的主题,把周仪淡泊名利、好读知乐的高尚情操以及所向往的尽享天伦、安雅清闲的林泉生活充分刻画出来。

从落款题字看,禹之鼎与周仪的关系特别密切,友情极为深厚。一般而言,在为王原祁、王士桢等身居显位的高官名达绘制画作时,禹氏态度极为端严谨慎,留款非常简短,且字体精整不苟。而在此画中,禹之鼎不但题文较长,而且以挥洒自如的行书书写,流畅明快,扬逸飞动,足见其作画时,心态坦然放松,以我为主,尽情使笔用墨,更显文人画洒脱放逸之情致。也因得益于这样的创作心境,此幅《周仪像》呈现出较禹氏其它作品不同的风格韵味,自然恬静,气势充沛,浑然天成而无雕琢造作之感。加之此时禹之鼎年届天命,绘画技艺与风格已臻纯熟,因此这幅作品具有极高的艺术水平,可以说属于禹之鼎绘画艺术的经典之作。

可以看出,周仪对此件画像非常满意,不断邀请好友题诗作跋,前后共有十五位友人作题,布满全幅,成为图画之外的又一显著特色。这些题诗者多为当时文坛上享有盛誉的知名文人,如汤右曾、张云章、王式丹、朱书等,构筑了周仪的交游网络主体,对了解和探究周仪生平事迹特别是交游活动提供了重要资料,同时也一定程度上反映了清初文化发展的些许状况和特色。

此图除了为周仪写像赠别的主题外,还有祈祝其生子的含义。禹之鼎在题款中说与周仪“同庚同一未举子”,可知二人年届五十皆未有男嗣。古时,儒家的“不孝有三无后为大”思想意识浓厚,因此禹氏对好友周氏内心的懊恼和急盼感同身受,“得无故园之思乎?”,所以“兼用玉川先生诗意恭颂”。“玉川先生”即卢仝。《汉语大辞典》:“唐卢仝生子取名‘添丁’,意谓为国添一丁役。唐韩愈《寄卢仝》诗:‘去年生儿名添丁,意令与国充耘耔。’后引申为生男孩。”②禹之鼎所言“兼用玉川先生诗意”,就是祝愿周仪早生贵子,了却遗憾,众多友人在题跋中也纷纷表达这个美好愿望。

因此这幅图还有“添丁图”之称。汤右曾题诗即有“闲来自诵美人赋,一笑试展添丁图”句。王式丹的《楼村集》收录“题周宜一添丁图小照”一诗:“不学玉川生,刺捉洛城里。一舸浮江来,靧面青溪水。参佐屋三间,灌木春烟起。哑哑乌营巢,飞飞八九子。桃叶复桃叶,绰约微风倚。生儿名阿侯,莫赋老无齿。书阁水晶帘,盝子貯侧理。却看五朵云,飞来旋落纸。”③该诗与王氏题写在本幅画作的诗文基本相同,仅有“不学”、“刺捉”数字不同,可以确定所言“添丁图小照”即是指此。王式丹题诗署“丁丑秋日题似確斋长兄并正”,即1697年秋天所题。其在丁丑年的《睾苏集》中说:“余以去岁九月返舍葬先慈。”④说明1697年,王式丹为周仪这幅画题诗正好在江苏老家,那么周仪在这年秋天已由北京回到故里。

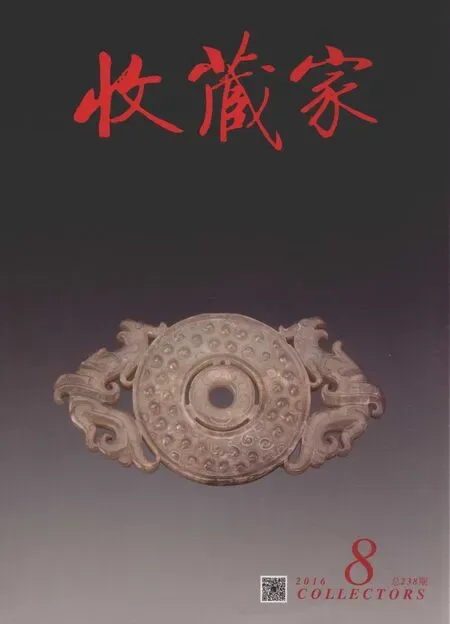

禹之鼎 周仪像广东省博物馆藏

王氏的题诗有“生儿名阿侯,莫赋老无齿”,似乎是周仪已生有儿子,其实不然。“阿侯”典故最早出自“《乐府诗集》卷八五南朝梁武帝《河中之水歌》:‘河中之水向东流,洛阳女儿名莫愁。……十五嫁为卢郎妇,十六生儿字阿侯。’”⑤历代有许多诗文作品使用“阿侯”一词,一般作为美丽女子的代称。如李贺《绿水词》诗:“今宵好风月,阿侯在何处。为有倾人色,翻成足愁苦。”⑥《姚文燮昌谷集注》:“阿侯指美人。因其美而远别,愈伤虚此良会。……阿侯莫愁之女。”⑦唐代另一位著名诗人李商隐也有不少作品涉及“阿侯”,如《无题:近知名阿侯》诗:“近知名阿侯,住处小江流。腰细不胜舞,眉长唯是愁。”⑧如《拟意》:“怅望逢张女,迟回送阿侯”,“全篇叙与女子欢会别离始末。……张女、阿侯,同指其人,并借点其身份(贵家姬妾、歌姬)”。⑨因此王式丹所说“生儿名阿侯”,实则劝慰周仪,既然已经生有女儿,不必为无子太焦虑。张云章在《寿周确斋六十》诗云:“六十生男尚未迟,祝君绣褓裹佳儿。……还须摹取夏侯论,膝下宫奴一付之。(自注:确斋有爱女。)”⑩可知周仪确实生有一女,而且在六十岁时终于晚来得子,得偿所愿。

需要指出的是,除了这幅画像,似乎禹之鼎还曾为周仪绘制过另一件相似的肖像性质的画作。张云章有《题周确斋小影》文:“余向从昆山徐公传是楼得见阁帖祖本,有子昂白描小像。其风神仿佛确斋,故余有诗赠确斋云:妙楷看来如斫阵,前身真个是吴兴。今见姜编修西溟亦为此言,益信其有合矣。禹鸿胪传神于今为海内第一,而西溟落笔妙天下,系以像赞,皆异时之宝也,又何假余言为?确斋以余最契且久,属赘语其后。”⑪可知该文是张云章题写于周仪“小影”上的跋文,且明言此幅“小影”为禹之鼎所作,同时当时文坛著名文士姜宸英已于张氏之前书写了“像赞”。张云章的题跋与姜宸英的“像赞”皆未见于本文所研究的广东省博物馆所藏的这件《周仪像》,据此仿佛《周确斋小影》和《周仪像》并非是同一件作品。而张云章所说的曾写给周仪“妙楷看来如斫阵,前身真个是吴兴”的赠诗,恰恰是他在《周仪像》上的题诗。这说明如果确有《周确斋小影》画作也应该作于《周仪像》之后。

禹之鼎 周仪像局部

二

像主周仪的生平资料较为稀少,《皇清书史》转载《名人尺牍小传》:“周仪字仪一,号确斋,又号晚耕,震泽(一作吴县)人,居扬州,工书。”⑫除此之外没有更多记载。而此图上丰富的诗文题赞能揭示更多详实的周仪生平信息,可以弥补相关记载的不足。

禹之鼎的题文有“先生与余屈指订交廿年有馀矣,以同庚同一未举子”就直接透露出一些重要信息。“同庚”即同年,周仪与禹之鼎同龄。禹之鼎的生年,原无史料明确记载,现一般定为1647年,是沿用成书于同治年间秦祖永(1825-1884年)的《桐阴论画》的说法:“以康熙二十五年丙寅(1687年),年四十岁推知当生于顺治四年(1647年)。”⑬此后“各书皆以此为据推算”⑭。

周仪与著名布衣文士张云章(1648-1726年)关系较为深契。张氏《寿周确斋六十》诗:“输君两载早称耆,端合呼兄寿一巵”⑮。可知周仪年长张云章两岁,而张氏生卒在方苞所作的墓志铭有明确记载,“以顺治戊子九月十四日生,卒以雍正丙午七月朔后三日,享年七十有九”⑯。“顺治戊子”即1648年,那么可以推算出周仪生于1646年。而且2014年春拍会上曾拍卖《周仪书元人诗文册页》⑰二十四开,署款“雍正戊申(1728年)晚耕八十三老人周仪跋”,按照古人多以虚年记岁,以1728年83岁推算,其生年恰恰是1646年。反过来,禹之鼎自称与周仪同岁,那么其生辰年当为1646年无疑,这较之晚其近二百年的秦祖永的推算当然更为准确。

关于其籍贯,前文所述《皇清书史》言为“震泽(一作吴县)人,居扬州”,《江苏艺文志》也将其归入苏州卷,“周仪,吴县人”。⑱其实他的籍贯应该是南京。《国朝诗的》载:“周仪,宜一,江宁人。”⑲周仪与《国朝诗的》的作者陶煊关系密切,曾为该书作序,且应邀检阅全书,因此该书的记载最为准确,同时也证明周仪认可自己为“江宁人”。此外好友张云章在周仪诗集序言中称周仪为“吾友钟陵周子宜一”⑳。钟陵即“钟山”,而“钟山:山名。即紫金山,在今江苏省南京市东北。”㉑也说明周仪是南京人无疑。

由于本身所著的诗文资料现存极少,其它相关记载更是缺乏,导致无法对周仪的行踪进行详细明确的追寻,我们只能从时人文集留下的蛛丝马迹来勾勒其主要生平轨迹。周仪一生的主要经历可以以此图为界,即1697年前,在北京活动,游幕于公卿之门,多与江南籍文士诗文唱和,间或参加科考,之后,绝意闱场,离京南归,往来南京、扬州、苏州等地,过着隐逸生活,常参与当地文人的翰墨雅集。

周仪到北京的时间可以从张云章的记述获知。张云章说:“吾友钟陵周子宜一,与余订交于京师,居处相接,暇则相过从论诗。”㉒张云章在记述其母生平时自言:“(云章)自辛酉走京师觅举,往来南北。”㉓“辛酉”即康熙二十年(1681年)。后于“二十四年(1685年)余归”㉔,作“乙丑中秋将归里省母别怀”㉕诗。可知张氏初到京城是1681年,1685年暂归老家,那么周仪也是在这个时期前往北京的。

张云章另有“陈子万之任安平次韵周宜一,赠砚志别”㉖诗,表明周仪曾为陈子万到安平赴任时写诗赠别。《江苏艺文志》载,“陈宗石(1644年—?),字子万,别字寓园,宜兴人,贞慧四子,维岳弟,国子监生。康熙十七年(1678年)官山西黎城县丞,二十六年(1687年)升授北直隶安平知县,又内擢户部陕西司主事,后被议降级,遂不复出。……著有(康熙)安平县志10卷,传有《患立堂文集》、《寓园诗集》等。”㉗陈宗石就任安平知县的时间,此处所记有误,在其亲自纂修的《安平县志》清晰记载:“康熙二十二年(1683年)十月任(安平),康熙二十八年(1689年)十一月、二十九年(1690年)八月两蒙升任。”㉘张云章、周仪等为陈宗石任职安平赠诗当在1683年10月之前,由其诗文赠答活动可知周仪在此之前早已到达北京。

在北京,周仪起初居无定所,张云章作有“周宜一移寓慈仁寺却寄”、“次和宜一移寓二首”等诗㉙,可知曾一度寄居在佛寺中,其状况清苦窘迫。他前往北京的主要目的,可能与当时大多数赴京的江南文人一样,参加科考,寄望达官贵人奖掖荐举,博取功名。正如稍迟于他的时人所言:“(周仪)少游京师,与宏博诸公唱和,名滕辇毂间,赵少宰讳士麟,陈中堂讳廷敬者争延至家塾,令子问业焉。甲子己卯屡试北闱未售。”㉚“甲子”为康熙二十四年即1684年,“己卯”为康熙三十八年即1699年。虽然他游幕于赵士麟、陈廷敬等名重一时的高官名士,大概是家世及名声并不显要,这些人的诗文集中并未录有与周仪相关的文字。

居京期间,周仪时常参与江南文人的诗酒集会,如张云章即有“四叠前韵……似惠元龙、汤西厓、候大年、周宜一诸子”㉛。

1697年秋天,周仪归居乡里后,资料显示其来往于南京、扬州、苏州等地依然过着游食生活。在南京,他曾入曹寅幕参与书局文事活动,“曹子清以通政视咸政,理织造校书句局,淮南名士如王竹村……周确斋……皆与唱和”㉜。他在扬州寓居时间较久。康熙六十年(1721年),老友陶煊至扬州刊刻所编《国朝诗的》,二人暌别相逢,周仪不胜感慨:“先生别我三十余年,衡燕江鱼,停云空赋,今得白头相对……岂非厚幸哉!”㉝欣然应邀为此书作序。

周仪在诗文方面颇有造诣,曾著有诗集,好友张云章为其撰序,遗憾的是其诗集未见传世。张云章在诗集序中言:“吾友钟陵周子宜一,与余订交于京师,居处相接,暇则相过从论诗,析骨析髓,别裁真伪,无非欲奉一少陵为归。而其于韩白苏陆四君子,沉潜反复而力讨之者,有年矣。间出入于郊岛二李介甫山谷之间。兹数子者,莫非学杜而各就其才,各如其意,所欲得者也。……若宜一之于诗,所得不既深乎?余曾点次而论之,欲以列于作者之林。而宜一戢影藏采,居京师四年不一出,而号之于人,方将穷探力取,欲以数年之功,直抉杜甫氏之堂奥,非特游于阶级门户之间而已。”㉞由此可知其诗学源流以杜甫为宗,兼融韩愈、白居易、苏轼、陆游、孟郊、贾岛、黄庭坚等唐宋诸名家,且沉潜勤奋,摒弃虚哗。

周仪的诗文作品主要散见于时人的诗文集、书画题跋等,从中可以领略其诗风特色。目前所见,收录周仪诗作较多是陶煊编著的《国朝诗的》,共有十七首,计有《诲齿》、《题十二研斋新竹赠觉堂主人》、《暖阁四首选二》、《春草》、《苔钱》、《羊羔酒》、《虞美人花》、《题颠道人醉眠图》、《集咏冬笋二绝》、《祁州无酒而火酒苦烈,沧亭以药制之,遂芳香可饮,走笔戏成解嘲》二首、《题剑南集后》二首、《题春江烟柳图为胡玉昆赋》二首。㉟古体长诗和、近体、律诗绝句体裁皆有涉及,内容以咏物抒怀,有感而发为主,格调淡雅而意蕴悠长,如“桃李寻芳后,依然满故蹊”㊱。

除了为陶煊《国朝诗的》撰写序言,他还曾为广陵(扬州)人王文奎的《鷇音草》诗集作序:“楼村翰撰解组归田,亦侨寓芜城……因得与竹村、遽庄两君会晤于鸿柯堂……今壬寅(1722年)秋,遽庄一日款户,出所著《鷇音草》一集见示,并嘱予序之。”㊲另外据《江苏艺文志》,他还“有五朝绝句诗选10卷,康熙五十九年(1720年)晚耕堂刻本,见‘贩书偶记’卷19,并注云‘即唐宋金元明等朝’”㊳。

在书法方面,周仪造诣高卓,颇受推重,尤其精善楷书。阮元之弟阮充《云庄印语》云:“(周仪)工蝇头楷兼善刻器,北湖孚佑庵碑出其手,余藏有秋兴册页,笔法精严。”㊴他的书法在当时就享有很高声誉。这一点,众多友人在此幅画作上题诗时屡屡提及。张云章屡言“确斋书名噪当代而尤酷似吴兴”㊵,因此题诗云:“妙楷看来如斫阵,前身真箇是吴兴。”王熹傅赞其:“况复钟王集手腕,快马斫阵昆刀铦。……客游频访铁门限,总叹笔法传精严。”其书学思想以所作《行书元人诗册页》的自题可见一斑:“昔人论书,须中锋用笔,此专言楷法耳,若行草则欹侧纵横姿态变化不可端倪,乃为善也。此册向年所作尚不能窥过庭直追险绝之处,近日见之殊觉愧然。”㊶目前所见的书法作品除此册页外,还有署款为“戊子六月”即1708年周仪楷书“桃花源记”,现藏爱尔兰都柏林市。㊷

除了精善诗文、书法,周仪亦嗜古好藏,好友张云章多次提到其收藏书画名迹。张云章《题赵子昂赤壁赋真迹》:“广陵周确斋好古精鉴,一日以吴兴书赤壁赋示余。余乍见惊叹为真迹。叩其所以得之者,为言一老妪用以夹针线杂物……确斋之刮垢磨光,装池而善藏之,又此书之奇遇也。……确斋书名噪当代而尤酷似吴兴,得此当更有左右逢源之乐。㊸又《题宋拓黄庭》:“确斋其善宝之,毋曰:寓意而不留意,为人取去,则不复惜也。”㊹又《题周潜夫摩倪高士画》:“潜夫吾友确斋之同产兄也。……确斋藏倪迂真迹,每过之必求展玩。今为有力者所夺……确斋令予题此,为之反复三叹云。”㊺

此外,周仪还多次参与文人雅士的书画赏析活动。1707年,与陈奕禧、殷誉庆、郭元釪等同观徐渭《荷菊图》手卷,并留题㊻。1708年,与陈奕禧、殷誉庆一起鉴赏古画名迹《校书图》㊼。

通过以上考述,周仪生平状况基本明晰:周仪,字仪一,号确斋,又号晚耕,江宁(南京)人,生于1646年,1728年尚在世, 1697年前在京科考游幕,未有所获后绝意场屋南归乡里,长期寓居扬州,来往南京、苏州等地,业文为生,善诗文,好鉴藏,工书法,楷书尤为称誉。著有诗集,未见流传,编有《五朝绝句诗选》等。

三

如果将画者禹之鼎包含在内,此画共有张云章、高不骞、朱书、王熹傅、黄元治、汤右曾、刘国黼、王式丹、朱元英、徐用锡、宫懋谅、高旭宵、乔崇烈等15位题诗者,其中黄元治、朱元英分别两次作题。众多友人的题咏,展现了周仪交游基本状况,是考察周仪其人其事的重要资料,对于了解和研究清初文化发展历史也有一定的参考价值。

张云章(1648—1726年),江苏嘉定人,字汉瞻,号朴村,康熙诸生,陆陇其弟子,曾为徐乾学校勘经解。以上书大学士徐元文为陇解难,为时人所赞。有《朴村集》㊽。

王式丹(1645—1718年),江苏宝应人,字方若,号楼村,积学嗜古,为诸生即有盛名。年近60始中举,康熙四十二年(1703年)进士第一,授修撰,五十二年(1713年),遭江南科场案牵连,久之始白。工诗,宋犖选其诗入《江左十五子诗选》。有《楼村集》㊾。

高不骞(1678—1764年),江苏华亭人,子查客,晚号小湖。高层云子,康熙帝南巡至松江诏求名士,不骞以布衣召试,授翰林院侍诏。工诗赋善书画,长考据。纂有《方舆考略》、《月令辑要》,著有《确斋集》、《罗裙草》、《博天集》、《松玗书屋集》㊿。

草堂相背江都市,六代官梅賸二株。色映襟颜同画里,纵饶冰雪自敷腴。何当相顾免无儿。花候重倾绿玉卮。不负心情契元亮,卷帘高唱爱庐诗。康熙岁癸未夏五月小弟勃海高不骞。

刘国黼,“字禹美,号后斋,康熙二十一年(1682年)进士,改庶吉士,迁户部给事中升都给事……后改国黼为鸿胪卿。虽早达,不懈于学,有诗文集若干卷”。

朱书(1657—1707年),清安徽宿松人,字字绿,初以选贡入太学,康熙四十二(1703年)年进士,官编修,为文雄健,尤熟于明代遗事,卒年五十一,有《杜溪文集》。

朱元英,清江苏上元人,字师晦,康熙四十八(1709年)年进士,有《左传拾遗》。

孙兰,明末清初江南江都人,一名御寇,字兹九,号柳庭,明诸生。清顺治初,从汤若望学西洋天算之学,谓天象与人事无关,水旱地震亦纯属自然现象,又论黄淮问题,谓唯二者分流,方可除害。工诗善画,所撰有《舆地隅说》等,卒年九十余。

徐用锡(1656年—?),清江南宿迁人,占籍大兴,初名杏,字坛长,一字鲁角,又字昼堂。康熙四十八(1709年)年进士。官编修,后罢归。乾隆初起授翰林院侍读,年八十。曾从李光地游,究心乐律、音韵、历数、书法,有《圭美堂集》。

汤右曾(1656—1722年),清浙江仁和人,字西厓,康熙二十七(1688年)年进士,官至吏部侍郎,兼掌院学士,条陈甚众,工诗,继朱彝尊并为浙派领袖。有《怀清堂集》。

乔崇烈,“清代江苏宝应人,字无功,号学斋,乔莱子,康熙四十五年(1706年)进士,改庶吉士,有《学斋集》”。关于其生卒据其墓志铭载“生于顺治辛丑年闰七月二十一日,卒于康熙辛卯年九月二十九日”,即生于1661年,卒于1711年。

从题跋者的生平身份看,周仪所交主要以江南同乡为主,且多为当时科举未第的布衣文人。根据题诗的署年,最早的是汤右曾题于“丁丑年(1697年)初秋”,最晚的是“康熙岁癸(1703年)未夏五月”高不骞所题。由题诗内容看,朱书、汤右曾等人可能在北京时题诗,而更多的题跋则是在周仪归居江南后才完成的。

在众多的友人中,除了前文所述与著名布衣文人张云章“最契且久”,周仪与宝应乔氏特别是乔崇烈关系非常密切。宝应乔氏在清初文风繁盛,人才辈出,颇有影响。乔崇烈的祖父乔可聘、父亲乔莱皆为进士,宦迹卓著,名声显赫。《周仪像》上的多位题跋者与乔家为姻亲。如刘国黼,其父刘士壮“,康熙二十四年(1685年)岁贡,少工举子业,乔御史(即乔可聘)见其文以女妻之”,康熙二十四年(1685年)乔莱领衔上奏著名的《束水注河四不可议》,“初为疏稿,首给事中刘君国黼”。王式丹称乔莱为表叔。

乔崇烈在《枣花庄録稿》中也收入本幅画上的题诗,以“题确斋小照”为题,只是诗中“鱼文”替为“添丁”。

禹之鼎 周仪像局部

周仪年长乔崇烈十五岁,但二人关系密切,这可从乔氏诗文集中看出。除了这首直接写于画像的题诗外,乔氏诗集还收录了六七首与周氏赠答或有关系的诗。如“仪一书来问余近况,次韵代简”,“周仪一书来兼辱见怀之什,次韵却寄,时仪一客蔚州”。二人曾一同参加雅集文会,乔氏记:“上巳后七日,仪一、文上人过暄晚亭……时仪一将之郑圃”,“汤逸林移酒云装烟驾之舫,与仪一、闻上人……及余闲话”。乔氏也曾过访周氏,有“过确斋秋实堂”诗:“百年樗散汨烟霞,第二泉边已作家。打桨北来稍爱此,主人清韵与梅花。”周氏择地新居,乔崇烈亦作诗“喜仪一诗卜居白田,用山谷寄周元翁韵”祝贺,诗中有“与君别四年,寒炉乍分火”,“有儿今四龄,明年书可课”等句,与这幅图的相关信息相符。“白田”为乔氏故里宝应地名,周氏有意移居此地,可见二者关系之亲密。

除了画幅上的题诗者,周仪还与著名文人汪懋麟、費锡璜、孙致弥、陈宗石(字子万)等有交往。《国朝诗的》录有其为汪懋麟所作“题十二研斋新竹赠觉堂主人”诗,孙致弥有“次宜一碧桃诗韵寄陈子万”诗。費锡璜有“张印宣象严招汪文冶、周仪一游东关沙坝至吴氏园”、“徐坛长买一歙石砚,形类瓦而长底,面有‘介之’二字。周确斋、储礼执、储祀云、郭于宫皆为饶介之物,锡璜乃为此诗与诸子异”,表明周仪交游广泛,时常参与文人们举行的赏古游园等雅集活动。此外他与当时画坛上多位画家关系密切。他写有“题颠道人醉眠图”诗,颠道人“江宁人,流寓扬州,善饮酒,醉后作画,任意挥洒,山水花卉,皆有奇趣”。清初著名画家王翚与周仪亦曾往来切磋,《清晖赠言》收录周仪作“招石谷先生鉴赏古迹赋赠”诗二首,称:“昨朝遗我溪山幅,惆怅归耕事未谐”,“好古襟怀谁得似,每评书画觅君来”。可知周仪曾获赠王翚画作且常约集王翚共同赏玩古书画,足见二人关系之紧密。

四

《周仪像》蕴含着极为浓厚的归隐意识和色彩,充分表明周仪在科举求仕之路上亟亟奔走多年,但一无所获,倍感失望,从而决心回归家乡去过田园隐逸生活。从历史来看,归隐成为古代文人在面对理想与现实的巨大矛盾,理想抱负尤其是政治追求破灭时所作出的无奈选择。然而在出世与入世,达与穷,国与家,官与隐之间故有的文化教育并未提供中间的过渡方式,因此在转换过程中,个人面临着煎熬、失望、悲愤、痛苦等沉重的心理困境,而这些都是也只能是靠自己来承受和化解。正像作为被古代文人奉为隐居生活的始祖和偶像的陶渊明,在绝意仕途走向田园时以诗文为心灵的解药一样,周仪作为清初一个泯然于众的普通文人,在由官场走向江湖时是用这幅肖像图为寄,来纾解理想幻灭落寞归乡而导致的内心迷茫和凄苦。这幅肖像画也成为其人生转折的界碑标志,既是为理想抱负在仕途惨淡经营最后失败的总结,也是志向幻灭不得不由庙堂走向“田园隐逸”的宣告书。正因为周仪的籍籍无名,也让我们能从他身上看到同时代众多文人的人生命运,因此从这个角度来说,周仪及他的这幅肖像画具有一定的典型意义和价值。

禹之鼎 周仪像局部

注释:

①莫阳《波士顿美术博物馆藏〈北齐校书图〉考略》一文将周仪误识为周侬:“周侬,号确斋,江苏震泽人,扬州北湖孚估庵碑出其手”。《故宫博物院院刊》2015年第3期。

②罗竹风主编《汉语大辞典卷11》,汉语大词典出版社,1993年,第1351、1352页。

③(清)王式丹《楼村诗集》,《清代诗文集汇编》第166页,上海古籍出版社,2010年,第589页。

④(清)王式丹《楼村诗集》,《清代诗文集汇编》第166页,上海古籍出版社,2010年,第583页。

⑤辛夷等主编《中国典故大辞典》,第2页,北京燕山出版社,1991年9月(2009 年1月重印)。

⑥(唐)李贺著、(清)王琦等评注《三家评注李长吉歌诗》,上海古籍出版社,1998年12月,第152-153页。

⑦(唐)李贺著、(清)王琦等评注《三家评注李长吉歌诗》,上海古籍出版社,1998年12月,第270页。

⑧刘学锴、余恕诚著《李商隐诗歌集解》第1439页,中华书局,1988年12月。

⑨刘学锴、余恕诚著《李商隐诗歌集解》第1723、1732页,中华书局,1988 年12月。

⑩(清)张云章《朴村文集》,《清代诗文集汇编》第175册,第230页,上海古籍出版社,2010年。

Research on Zhou Yi and “Statue of Zhou Yi”

ChengHongyan

(责任编辑:劳棠)