敦煌220窟《东方药师经变画》乐舞图像研究

陈 卉

(西安音乐学院 音乐教育学院,陕西 西安 710061)

敦煌220窟《东方药师经变画》乐舞图像研究

陈卉

(西安音乐学院 音乐教育学院,陕西 西安710061)

敦煌220窟《东方药师经变画》是唐代乐舞场面最具代表性的壁画。壁画中呈现的乐队及乐器组合,反映的是在继承秦汉乐府音乐的基础上,经北朝以来吸收大量外来音乐而形成的燕乐。这种带有浓厚西域音乐文化色彩的乐队和乐器组合,可能常用于胡旋舞这种舞蹈形式中。胡乐、胡舞在唐代融入中国乐舞之中,最终形成具有特色的唐代音乐文化。

敦煌220窟;《东方药师经变画》;乐舞图像

敦煌莫高窟始建于前秦,历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元各朝,约1600年历史。洞窟约735个,壁画4.5万平方米,彩塑2415尊,以建筑、壁画和雕塑为主要表现形式,以佛教教义为表现内容,是考察丝绸之路上东西文化交流及中国古代雕塑、绘画和音乐表演形式发展演变的重要资料。

莫高窟众多壁画中,音乐、舞蹈类型的壁画最著名,其中最具代表性的乐舞图像是220窟《东方药师经变画》中的各种造型。它反映了初唐时期气势恢宏的乐舞表演场面,是多元音乐文化的荟萃。多年来,学者对敦煌壁画所反映的古代乐舞进行了卓有成效的研究,取得了丰硕的成果。笔者拟在前人研究成果的基础上,以220窟《东方药师经变画》中的乐舞场面为研究对象,运用文献记载与考古资料相结合的方法,对其反映的乐器和乐队、舞蹈和服饰等方面进行更深入地研究。

一、220窟《东方药师经变画》的构图内容及年代

敦煌莫高窟第220窟为覆斗顶形,正壁(西壁)开一龛,左壁(南壁)画阿弥陀经变,右壁(北壁)画东方药师经变,前壁(东壁)画维摩诘经变。宋代以后,《东方药师经变画》上曾覆盖了一层重绘的壁画。20世纪40年代,由于外层宋代壁画脱落,学者发现了保存完好的初唐壁画,并在前壁和右壁发现两个贞观十六年(642)的墨书题记,为壁画制作提供了准确的年代证据。

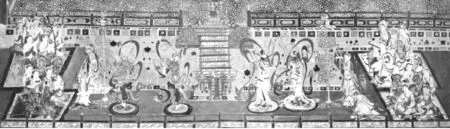

《东方药师经变画》是依据《佛说药师如来本愿经》绘成,高约3.42米,宽约5.4米。壁画后方是七尊东方净土药师佛,分别站在一个七宝莲花平台上。七佛后方有八尊菩萨相间协侍,两侧是东方净土世界的护法神十二药叉大将,头戴动物肖像宝冠,与十二生肖相对应。壁画前方是盛大的歌舞场面,包括4尊舞伎,28尊乐伎表演。其中4尊舞伎在宝池前舞台上表演;28尊乐伎分别在宝池两侧,左侧15人,右侧13人(图1)。

图1 《东方药师经变画》乐舞及乐器演奏图

《东方药师经变画》中的乐队和乐舞表演约占整幅画面的三分之一,其恢宏的场面,瑰丽的色彩,栩栩如生的人物形象,历来为艺术史家所称道。绘画内容有浓厚的宗教色彩,是初唐宫廷乐舞生活的真实写照。通过乐器、乐队、舞队等图像资料来分析,我们能够揭示出初唐乐器的组合排列状况,进一步研究唐代乐舞艺术形式的来源和流变。

二、220窟《东方药师经变画》“乐”的考释

乐队排列是乐舞表现的重要形式之一。在《东方药师经变画》中,乐队由28尊乐人组成,东西两侧各两组。从乐队排列上看,已经有较为完善的乐队排列体系。庄壮在《敦煌壁画乐队排列剖析》[1](P33-43)一文中将乐队排列形式分为四种类型:其一,零散式;其二,长带式;其三,组合式;其四,复合式。其中,组合式又分月牙形、横向型、纵向型、八字型、斜向型、正方形、三角形和枣核形,是唐代经变图中的主要乐队表演形式。根据这种分类形式,《东方药师经变画》的乐队属于八字型。乐队与舞队排列整体呈“三层变体倒八字横向型”,这是当时典型的队列布局。

乐器是演奏的工具,也是我们区别不同民族乐的重要根据。《东方药师经变画》中乐队的乐器种类和数目众多,包括不同类型的打击乐器和吹奏乐器等。从伴奏乐器种类上来看,左前一组和右前一组,左后二组和右后二组,相互对应。其中,前二组以打击乐器为主,后二组则以吹打乐器为主。这样的乐器规模,乐队演出音响效果极佳。画中乐队乐器配置及组合如下(图2及列表所示)。

图2 《东方药师经变画》乐队乐器配置图(见董淑芳临摹)1、4、25.拍板 2.钹 3.海螺 5.答腊鼓 6、27.毛员鼓 7、21.竖笛 8、22.筚篥 9.竽 10.箜篌 11、24.耍盘唱 12.鼗鼓 13、18、23.横笛 14.羯鼓 15.筝 16.方响 17.阮咸 19.排箫 20.都昙鼓 26.腰鼓

28尊乐伎分组图中数字标号对应乐器乐器分类概述左前一组4、6、5、11、12、13、14拍板、毛员鼓、答腊鼓、耍盘唱、鼗鼓、横笛、羯鼓打击乐器:拍板、毛员鼓、答腊鼓、耍盘唱、鼗鼓、羯鼓吹奏乐器:横笛以打击乐器为主左后二组1、2、3、7、8、9、10(最后1人未标记)拍板、钹、海螺、竖笛、筚篥、竽、箜篌打击乐器:拍板、钹吹奏乐器:海螺、竖笛、筚篥、竽弹乐器:箜篌以吹奏乐器为主右前一组18、20、24、25、26、27横笛、都昙鼓、耍盘唱、拍板、腰鼓、毛员鼓打击乐器:都昙鼓、耍盘唱、拍板、腰鼓、毛员鼓、答腊鼓吹奏乐器:横笛以打击乐器为主右后二组15、16、17、19、21、22、23筝、方响、阮咸、排箫、竖笛、筚篥、横笛打击乐器:方响吹奏乐器:排箫、竖笛、筚篥、横笛弹乐器:筝、阮咸以吹奏乐器为主

说明:董淑芳临摹的“敦煌220窟东方药师经变乐舞图”中未标记左右二组最后1人。

唐代的十部乐有:燕乐、清商乐,西凉乐,天竺乐,高昌乐,龟兹乐,琉勒乐,康国乐,安国乐,高丽乐。庄壮认为,敦煌壁画这种乐队组合与隋唐七部乐、九部乐和十部乐关系密切,是西凉乐和龟兹乐的再现与发展。

据杜佑《通典》[2]“康国条”载:“康国乐,工人皂丝布头巾,绯丝布袍锦衿(领)。舞二人,绯袄锦(领)袖绿浑裆袴赤皮靴白跨帑。舞急转如风故谓之胡旋。乐用笛二、正鼓一、和鼓一、铜钹二。”可以看出,伴奏胡旋舞的康国乐主要用吹奏(笛)和打击(鼓、钹)乐器。考古发现的太原隋粟特人虞弘墓椁壁浮雕乐舞图的乐队配置也有腰鼓、铜钹、箜篌、箫、筚篥、琵琶,等等[3](P35)。而在上述《东方药师经变画》乐队乐器配置组合中则有阮咸、筝、笛,它们属先秦以来中国的传统乐器,而羯鼓、箜篌等则属外来乐器。据《隋书》载:“今曲项琵琶、竖箜篌之徒并出自西域非华夏旧器。”其中,左前一组和右前一组以打击乐器为主,鼓类有毛员鼓、答腊鼓、鼗鼓、羯鼓、都昙鼓、腰鼓等六种;左后二组和右后二组以吹打乐器为主,吹乐器有排箫、竖笛、横笛等,打击乐器有钹等。

根据以上论述,笔者认为,敦煌220窟《东方药师经变画》中乐队及乐器组合,是在继承秦汉乐府音乐的基础上,经北朝以来吸收大量外来音乐如康国乐、西凉乐、龟兹乐等而形成的一种宫廷乐——燕乐。这种有着浓厚西域音乐文化色彩的乐队和乐器组合,可能常用于胡旋舞等宫廷宴享表演中。

三、220窟《东方药师经变画》中“舞”的考释

北朝以来传入中原的异域舞蹈有胡旋舞、胡腾舞等,由于对它们的具体表演形式和特点史籍记载多语焉不详导致对其认识长期以来颇多争议。关于《东方药师经变画》中的“舞”,有学者认为,所绘乐舞图像中的“舞”为胡旋舞,是唐代极为盛行的一种燕乐舞蹈,属于大曲普通歌舞的一种健舞[4](P216)。但也有学者认为,胡旋舞的乐队和舞蹈的排列尚无文献可考,其乐舞表演的服饰也与文献记载有所出入[5](P16)。据荣新江考证,“胡旋”与“胡腾”均源自同一粟特语词汇,即一个基于wrt 词根。胡旋是对这个粟特语词汇的意译,而胡腾是音译[6](P66)。

胡旋舞源自中亚康国,以快速旋转为特点。据《新唐书》载:“胡旋舞,本出康居,以旋转便捷为巧,时又尚之。”当时,康国、史国、米国(均在今乌兹别克撒马尔罕一带)等都曾向唐宫贡送胡旋舞女。据《新唐书》载:“开元初,(康居)贡……胡旋女子。米国于开元时献胡旋女。”白居易在《胡旋女》诗中云:“胡旋女,胡旋女。心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘飘转蓬舞。左旋右旋不知疲,千匝万周无已时……胡旋女,出康居,徒劳东来万里余。”《新唐书·礼乐志》曰:“胡旋舞,舞者立毬上,旋转如风。”据考证,此处“毬”应为“毯”之误[7](P166)。可以看出,胡旋舞来自中亚地区的康国,舞者多是女性,也有男性。如武则天的侄孙武延秀,因善唱突厥歌、作胡旋舞而得到安乐公主的垂青,得以尚公主。再如白居易《胡旋女》诗中有:“中有太真外禄山,二人最道能胡旋。”可知不仅杨贵妃最能跳胡旋舞,安禄山也善胡旋舞。

笔者认为,《东方药师经变画》中4尊舞伎的表演舞于一小圆毯之上,都为女性,都有鲜明的旋转动作,这与唐《乐府杂录》中所载“俱于一小圆毯子上舞,纵横腾踏,两足终不离于毯子上”非常一致,应当为胡旋舞之形象写照。此外,此4尊舞伎头戴花冠或头盔,多裸上身,着臂训和项圈手舞长巾,裸足(图3)。这与元稹《胡旋女》诗中“骊珠迸珥逐飞星,虹晕轻巾掣流电”的描述非常相似。所以壁画中4尊舞伎所持长巾正是诗中的“轻巾”,从而印证了舞伎所跳的正是胡旋舞。但杜佑《通典》“康国条”中记述胡旋舞者着“赤皮靴”,而壁画中的舞伎均裸足,似与文献记载不符。笔者认为若考虑到这是一幅佛教题材的壁画,由于莫高窟及其他佛教寺院所有雕绘佛像、菩萨像均裸足,画工们以世俗宫廷生活的乐舞为样板,依佛教规制有所变通,将乐伎和舞伎均画为裸足是非常可能的。

图3 《东方药师经变画》中的舞伎及舞姿

唐时期宫廷有六种乐舞类型:其一是大曲仪式歌舞,适应嘉宾之礼,有文舞、武舞之别,奏于坐立部伎,舞者成队,如《庆善乐》《九功舞》《破阵乐》《七德舞》之类;其二是大曲普通歌舞,已脱离仪式,有软舞、健舞之别,为士大夫宴享所用,或独舞,或对舞,如《霓裳》《柘枝》《胡腾》《胡旋》之类;其三是杂曲普通歌舞,可分为软舞、健舞,士大夫宴享所用,除乐队外,歌舞仅一二人任之,如《杨柳枝》《浣溪沙》《遐方怨》《凤归云》等;其四是杂曲著词小舞,专为酒令所有,歌曲、舞容均较简捷,一人任之,便于催酒,如《三合》《调笑》《转踏》《上行杯》《下次据》之类;其五是杂曲踏歌,室内或露天表演,适于群众集体表演,如《踏歌词》《缭踏歌》《队踏子》《葱岭西》之类;其六是百戏歌舞,如《五方狮子舞》《太平乐》等。以上六种可以概括为三类,即大曲歌舞、杂曲歌舞和百戏歌舞。其中大曲歌舞可分为大曲仪式歌舞和大曲普通歌舞两种;杂曲歌舞分为杂曲普通歌舞、杂曲著词歌舞和杂曲踏歌三种;加上百戏歌舞共三类。胡旋舞属于大曲歌舞一类,节奏明快,风格雄健,属于健舞。

近年来的考古发现表明,最晚在北周时期,西域胡舞、胡乐已经传入中原。如西安发现北周粟特人安伽墓的石榻围屏上,雕绘有弹奏琵琶、抚弄箜篌、吹奏排箫、腾跳胡舞的场景[8](p11-20)。太原隋粟特人虞弘墓椁壁浮雕上就有乐队演奏、在小圆毯上跳胡旋舞场面[3](P30)。这些浮雕人物,包括墓主人和乐伎舞者均为高鼻深目的胡人(粟特人)形象,说明当时胡乐、胡舞可能主要流行于入华胡人之中。初唐以来,随着丝绸之路的繁盛,中外文化交流不断发展,胡乐、胡舞逐渐广泛流行于唐代宫廷内外,所以才会如白居易《胡旋女》诗中描绘“中原自有胡旋者,斗妙争能尔不如。天宝季年时欲变,臣妾人人学圜转”的场景。因此,胡乐、胡舞盛行唐代并融入中国乐舞之中,形成具有特色的唐代音乐文化,这是历史长期发展的必然结果。

四、小 结

综上所述,220窟的《东方药师经变画》是莫高窟最具代表性的壁画之一,一方面反映了唐人的开放胸襟,另一方面也反映了唐代的繁华景象。其中的乐舞场面,正是唐代宫廷宴享生活的真实写照,也是我们了解当时乐舞特点及流变的重要资料。通过以上研究,笔者认为,220窟《东方药师经变画》呈现的乐队和乐器组合,反映的是经过长期吸收融合而在唐初形成的一种宫廷乐——燕乐;这种有着浓厚西域音乐文化色彩的乐队和乐器组合,可能常用于胡旋舞等宫廷宴享表演中,而这种燕乐形式对五代、宋、元各朝均产生了重要影响[9]。

[1] 庄壮.敦煌壁画乐队排列剖析[J].音乐研究,1998,(3).

[2] 杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[3] 山西省考古研究所,等.太原虞弘墓[M].北京:文物出版社,2005.

[4] 高德祥.敦煌古代乐舞[M].北京:人民音乐出版社,2008.

[5] 巩恩馥.敦煌220窟“胡旋舞”质疑[J].敦煌研究,2006,(2).

[6] 荣新江.粟特人在中国[M].北京:中华书局,2005.

[7] 常任侠.丝绸之路与西域文化艺术[M].上海:上海文艺出版社,1981.

[8] 陕西省考古研究所.西安发现的北周安伽墓[J].文物,2001,(1).

[9] 贾嫚.承唐启宋的五代燕乐——以冯晖墓乐舞图像为例[J].西北大学学报:哲学社会科学版,2015,(6).

[责任编辑刘炜评]

Textual Research on Music and Dance of Dunhuang Cave 220

CHEN Hui

(School of Music Education, Xi′an Conservatory of Music, Xi′an 710061, China)

Dunhuang Cave 220, picture of theEasternPharmacistSutra, is the most representative fresco of the Tang Dynasty music and dances. The musical band and harmony of instruments reflects the Yan music, which was based on the Han Dynasty music with repeated assimilation of the music from other regions. They may also appear in Huxuan dance. Later, they formed the most characteristic Tang Dynasty music culture.

Dunhuang Cave 220;TheEasternPharmacistSutra; picture of the music and dance

2015-09-10

陕西省社科重大理论与现实问题研究项目(2015Z100)

陈卉,女,河南商丘人,西安音乐学院副教授,从事音乐文化研究。

【考古与文物研究】

K242

A

10.16152/j.cnki.xdxbsk.2016-04-024