丝绸之路经济带背景下关中城市群发展路径研究

郭俊华,许佳瑜

(西北大学 经济管理学院, 陕西 西安 710069)

丝绸之路经济带背景下关中城市群发展路径研究

郭俊华,许佳瑜

(西北大学 经济管理学院, 陕西 西安710069)

丝绸之路经济带战略的提出,有利于加快我国西部地区经济发展,提高对外开放水平,同时为沿线城市群带来了前所未有的发展机遇。处于欧亚大陆桥的重要支点的关中城市群,是西北地区经济和人口的重要集聚地,是西北经济发展的区域经济增长极。本文在丝绸之路经济带背景下,分析了关中城市群的优劣势,在此基础上提出关中城市群未来的功能定位与发展路径。

丝绸之路经济带;城市群;区域经济合作;关中城市群

一、问题的提出

为了促进中国西部地区以及处于全球产业链外围的中亚、西亚等地区共同发展,维护国家安全,打造命运共同体。2013年9月习近平出访中亚国家倡议创新合作模式,提出“丝绸之路经济带”的战略构想。十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》, “一带一路”建设在内政外交领域中均被确认为中国实现下一阶段发展的重大国家战略。

丝绸之路经济带战略是新时期我国向西开放和区域协调发展重要战略举措,一方面,有助于提升我国西部地区对外开放的水平,促进中西部地区资源要素的集聚,推动区域经济结构调整和转型升级。另一方面,通过构建新的区域经济合作组织,有利于形成国际经济新格局,在保障国家安全的同时,进一步拓展中国战略发展空间。丝绸之路经济带的提出,也为我国西部地区城市群的发展提供了众多机遇。

开展城市群建设是现代社会城市发展的大趋势,也是我国发达地区城市化发展的重要经验。2008年陕西省公布的《关中城市群建设规划》中,首次明确以西安为核心城市的关中城市群作为陕西地区率先发展的重点经济区域。关中城市群是西北地区经济和人口的重要集聚地,作为西北地区工业基础较好地区,是西北部经济发展的区域经济增长极。大力推动关中城市群的建设与发展,有利于实现西北地区资源优势互补、要素聚集、产业结构升级优化。因此,在丝绸之路经济带背景下,对关中城市群发展路径的研究,对于加强西部城市群整体竞争力,促进区域社会、经济、生态科学发展具有重要意义。

二、相关文献述评

城市群作为生产力发展、生产要素逐步优化组合的产物,是以经济较发达、具有辐射带动功能的中心城市为核心,若干个距离较近、经济联系密切、功能互补、等级有序的周边城市共同组成的区域系统。发展城市群不仅可以在更大的范围内实现资源的优化配置,增强辐射带动作用,同时还可以促进城市群内部各大城市自身的发展进步。有关城市群的理论出现于20世纪初的工业化阶段,中外学者对于各类不同等级规模城市的发展、区域间城市之间的互动关系以及城市群的功能进行了多层次的研究和理论分析。

W.Christaller是城市群理论研究的先驱,提出了著名的中心地理理论(Central Place Theory)。其揭示了一定的区域内城镇等级、规模、职能间关系及空间结构规律,并阐明城市群体的等级规模大小排列的观点[1](P32-39)。J.Friedmann提出的“经济增长引起的空间演化”以及“支配空间经济的首位城市”的增长极理论对城市群的形成和发展有着极为重要的指导作用。此外,其结合Rostow的发展阶段理论,建立了空间演化模型。Friedmann的城市群理论不仅分析了城市群的形成,展示了城市群的动态过程,而且揭示了城市群背后的动力,即地区生产力的高度集聚,强调经济增长对城市群的重要作用,开启了城市群的经济分析,并开始关注工业对城市群的作用[2]。

受分工专业化、规模经济、范围经济等因素影响,城市群开始出现聚集经济效应,聚集经济实际上为社会经济活动的空间集中提供了吸引力和推动力。学者A.Weibo最早提出要加强对经济聚集作用的分析研究,并在《工业区位论》中系统地阐述了聚集经济理论,认为聚集经济与规模经济有关,强调工业企业在空间上的规模化[3]。

我国关于城市群理论的研究尽管起步较晚,但在城市群的理论探讨和实证分析方面拓宽了许多新领域。周一星(1995)提出都市连绵区(MIR)概念,即以若干城市为核心,大城市与周围地区保持强烈的交互作用和密切的社会经济联系,沿交通走廊分布巨型城乡一体化区域。并认为大都市带是经济高效的空间组织形式,MIR是城市群发展的更高级空间形态[4](P79-86)。朱英明、姚士谋(2002)建立了城市流强度模型,对城市群地域结构的概念、结构类型、层递规律等进行了研究,并对调整城市群管理战略以及分配机制给出建设性意见[5]。赵林度(2009)从提高城市应急管理决策能力入手,引入了直觉决策、相机决策和群决策的思想方法和协同理论,研究了城市群协同应急决策模式和城市群协同应急决策机制[6]。童中贤(2010)对于城市群竞争力评价理论进行了评述与研究[7]。方创林(2009)给出了城市群基本内涵的界定标准,并分析了城市群形成发育中空间范围扩展的动态变化特征,在此基础上提出了我国城市群空间范围识别的十大基本判断标准[8]。

另外一部分学者从中国十大城市群的实证研究出发, 具体对我国城市群空间发展、 经济结构、 产业关联度等方面进行了绩效分析与评价。 学者们分别对我国长株潭、 长三角、 珠三角、 京津冀、 中原和关中城市群的空间结构演化和发展绩效进行了研究[9-15]。 众多实证研究中国城市群发展的学者一致认为, 中国城市群是中国未来经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区。 还有学者对关中城市群相关问题进行了研究[16-17]。 李佳等对关中城市群的城市竞争力进行了研究[18]。 由于我国各地资源禀赋不同, 针对处在不同地区、 不同类型和不同发育程度的城市群, 国家应该因地制宜实施差异化扶持政策, 这些政策将会有力地推动中国城市群朝着健康稳定的方向持续发展。 因此, 本文将在建设丝绸之路经济带的背景下, 分析关中城市群的发展现状和存在的主要问题, 并在此基础上对其未来发展路径进行研究。

三、关中城市群的现状及存在问题分析

(一)关中城市群的基本现状

以西安为中心,包括咸阳、宝鸡、渭南、铜川等地级城市以及杨凌农业示范区的陕西关中城市群是陕西经济的核心区。2013年关中城市群人口占陕西总人口的65%,GDP占全省69.97%。而且全省大部分工业和高校科研机构集中在关中。因此,加快关中城市群的建设与发展,不仅有利于增强区域经济实力,形成支撑中国西部地区加快发展的重要增长极,更有利于优势互补,承接东中部地区产业转移,促进东中西地区协调发展。

(二)关中城市群发展存在的主要问题

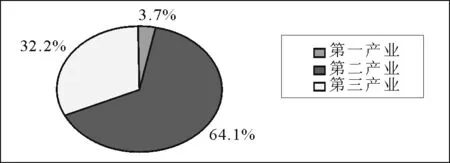

图1 2013年陕西关中城市群三大产业贡献率结构图(数据来源:相关数据来自《陕西省统计年鉴2014》

1.区域经济综合实力较小西部大开发以来,我国西部省区自我发展能力不断增强。2013年西部省区GDP占全国的比重由1999年的17.9%提高到22.15%。其中,四川省以2.6万亿位居西部地区榜首,资源型省区内蒙古、陕西次之。作为西部大省的陕西,2013年地区GDP达1.61万亿,人均GDP为42 752元。和四川省相比仍有很大的差距。关中城市群的发展水平受制于区域经济发展水平,目前,关中地区的区域经济综合实力和整体竞争力远不及西部川渝城市群。

2.产业关联度低目前,关中城市群产业关联程度很低,并且缺乏具有优势的龙头产业。如图1产业结构比重图所示,关中城市群第三产业发展缓慢,三大产业贡献率基本无上升趋势,从产业结构方面来看,关中城市群明显滞后于我国其他几大城市群。关中城市群“二三一”式的产业结构处在产业结构演进的较低层次。

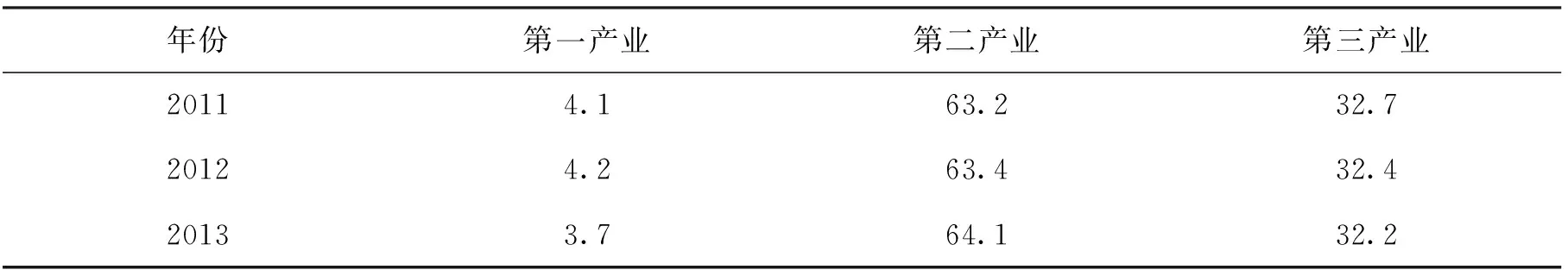

表1 关中城市群三大产业贡献率(%)

关中城市间产业关联度不高且分工不够协调。关中城市群中西安、咸阳、宝鸡等5个城市都以机械、电子、纺织等为支柱产业,但产业分工未形成梯度层次。咸阳、宝鸡、铜川等中等城市目前都有各自相对独立的产业结构,并没有与西安市形成产业链关联,也未积极接受中心城市西安的产业、产品和技术转移,并向其他城镇进行辐射。城市群关联企业分布分散,没有明确、合理的产业布局安排,使得相邻城市间的招商引资往往具有竞争性,不利于产业的优化布局和招商引资。

3.城市体系与建设不完善由于关中城市群缺乏特大城市,致使中心城市西安首位度太高。区域城市体系不完善,各级城市规模递减不均匀,大城市缺少,中等城市数量偏少,小城市发展滞后。城市体系的不完善使得核心城市辐射带动能力不足,城市之间关联不够紧密,进而导致产业关联度下降。其次,关中城市群内部基础设施与东部城市群仍有很大差距,目前仍处于单个城市自成体系式的发展阶段,存在重复建设现象,区域间交通网络化、信息共享和资金联通还处于起步阶段。

4.地区发展不平衡关中城市的发展不平衡问题尤为严重。各城市的发展水平差距较大,西安、咸阳、宝鸡发展较快,各项投资、政策、法律法规健全到位,西咸一体化也在加速建设当中。渭南、铜川城市规模小,发展速度缓慢,近些年来政府投资少,市场规模小,创新能力较低。

地区间发展不平衡直接影响城市发展的资产投入、资源配置和科教水平。过大的地区发展差距导致城市群间产业发展和需求结构断层日益扩大,不利于城市群整体经济平稳健康可持续发展。此外,在城市群内发展水平差距过大的情况下,落后地区的地方政府会本能地采取各种地方保护主义手段,将市场竞争可能带来的利益损失减少到最低限度,进而会导致要素流动困难,难以形成城市群内统一市场。

5.城市辐射能力较弱作为衡量经济圈的重要指标,中心城市的经济首位度数值越高说明中心城市的集聚与辐射效应越强。在关中城市群内,西安的首位度为5.33,属于高首位分布,西安的绝对优势毋庸置疑,但与西部川渝城市群中重庆市首位度7.5相比,西安作为城市群的中心城市的集聚辐射作用仍然有待提高。

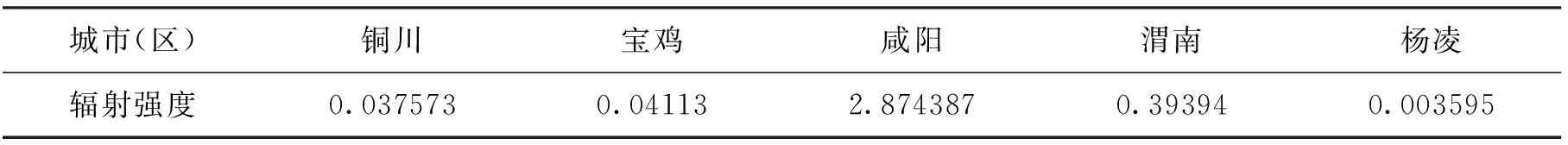

表2 西安市对其他城市(区)的辐射强度表

数据来源:根据《陕西省统计年鉴》和相关测算文献。

如表2所示,西安对关中城市群内咸阳、渭南、宝鸡、铜川等城市的辐射强度基本合理,但协调发展仍有待提高。其中,杨凌作为农业示范区,与西安的产业结构不匹配,无法承接西安的高新技术等产业,且杨凌经济总量过小,还不具备承接西安辐射的经济实力。

四、丝绸之路经济带背景下关中城市群的机遇、挑战及定位

(一)丝绸之路经济带背景下关中城市群的机遇

1.丝绸之路经济带建设丝绸之路经济带战略构想的提出,既将我国西部地区推到改革开放的前沿,也使得第二轮西部大开发具有新鲜又充实的内容。随着丝绸之路经济带建设的稳步推进,以西北地区为主要代表的西部地区不仅可以充分利用丝绸之路经济带提供的广阔市场及丰富资源,也可以加快承接东部沿海地区产业转移的步伐。陕西的投资发展环境将得到改善,经济内生增长动力得以加强,城乡居民生产生活条件得到改善,进而从根本上实现经济社会的协调发展。

2.西部大开发战略实施西部大开发战略是我国在世纪之交做出的一项伟大战略决策,为西部地区加快发展带来了历史性机遇。近年来西部大开发战略的实施,不仅加快了陕西省各地市经济和社会发展的步伐,也促进了人们思想的解放和观念的更新,促进了发展思路的完善,促进了政府作风的转变,给各项工作带来了新的生机与活力。

3.东部产业转移近年来,我国政府鼓励东部地区向中西部地区进行产业转移,加快了产业转移的步伐。产业梯次转移对关中城市群来说是个难得的发展机遇,接受产业转移以来,众多市区从中获益,利用外资能力逐渐增强。关中城市群应将产业的转移与发展产业园区经济相结合,通过政策扶持和生产要素倾斜配置,鼓励以专业产业园区的形式承接产业链或产业集群整体转移。

4.旅游业的发展旅游业成为我国国民经济新的增长点,在国民经济中所占的地位不断提高。陕西作为文化大省,旅游业保持快速发展,接待境内外游客人数和旅游总收入成倍上升,始终高出全国平均水平。旅游的需求可推动区域总需求和总消费,促进当地就业和经济增长。其次,旅游业作为一个关联性很强的产业可有效带动包括建筑、运输业、轻工业、商业、餐饮、工艺美术和农副业等多领域产业的发展。陕西省旅游产业体系结构日趋合理,基础设施日益完善,市场开发成效显著,对经济的带动作用十分显著,是关中城市群发展的重大机遇。

(二)挑战

1.产业升级困难关中产业结构层次较低。第二产业中传统工业比重大,装备制造企业规模偏小,竞争力不强,高新技术产业处于起步阶段。第三产业的发展以传统流通行业和生活服务业增长为主要特征,新兴行业比较薄弱。要实现传统产业向高新技术产业的升级比较困难,城市群内除西安以外,其他城市尚无具有完全技术优势的龙头产业,现在有竞争力的行业和市场发展空间较大的行业还停留在传统产业上。目前关中城市群经济总量偏小,升级成本不够,且产业关联度低,分工不明确,无法形成统一的产业链,产业的升级尤为困难。

2.后发型城市群的困境后发型城市群虽然具有承接产业转移的优势,但在高端产业发展和资源要素竞争方面,会受到先发城市群强有力的竞争。作为后发展城市群,关中城市群发展面临着赶超发展、跨越发展的总体愿望和竞争条件相对落后的内在困境。

关中城市群内有众多中小城镇,这些中小城镇因规划意识、管理权限、规划经费、操作程序等多方面条件所限,城市规划管理面临巨大的压力。在建设和规划中常遇到管理体制不顺,队伍素质不高;规划科学性不强,缺乏长远性;地方特色不鲜明,综合功能不配套等问题。因此,良好的规划必须辅之以有效的管理才能真正发挥作用。

3.人才流失严重西部地区科技人才发展的空间有限,比如薪资待遇、工作环境等吸纳人才的关键因素都落后于东部地区。近年来,关中城市群内人才流失严重。20世纪80年代以来,西部地区人才流出是人才流入的两倍以上,特别是中青年骨干人才大量外流。关中城市群内高校众多,但毕业生流失严重,且赴外地深造的高材生返回率不足15%。关中地区为留住人才做了不少努力,但仍止不住“孔雀东南飞”的势头,这些问题直接导致西部地区经济发展缺乏更强有力的智力支持。

4.区划限制,协调与监督困难城市群的建立是为了促进城市群内各种生产要素通过自由流动,实现合理配置。但在现行的行政区域划分制度下,各地方政府利益刚性和区域发展不平衡会成为城市跨区域合作的障碍。目前,尽管关中城市群内政府间自觉展开了一些领域的合作,但合作保障机制不够完善,随意性较大。此外,关中城市群内一些城市产业体系结构趋同,政府为了竭力保护本辖区的利益不外溢,展开地方保护主义。此外,在制度实施过程中,监督成本较高,公正性和有效性也都受到了质疑。

(三)功能定位

1.全国重要原材料工业基地和先进装备制造业基地陕西矿产资源较为丰富,关中城市群内以及邻近地区地质条件极其优越。陕西已发现有用矿产130种,潜在经济价值超过8.24万亿元,居全国第 4位。《陕西省矿产资源总体规划(2008—2015)》强调,陕西省将在2020年实现“能源化工强省”“现代材料工业大省”和“矿业研发大省”三大战略目标。

关中城市群在改革开放以后,已逐步形成包括飞机制造、兵器工业、电子通讯、电力设备、汽车制造、有色金属冶炼、煤炭、化工、制药、纺织、食品等一大批优势工业部门。西安作为城市群中心城市,拥有较强的工业基础,是中国中西部地区科技实力最强、工业门类最齐全的特大城市之一。副中心城市宝鸡是中国老工业基地,该地区工业基础雄厚、工业门类齐全,是我国工业重镇。咸阳、渭南的工业也有一定的基础,具有承接产业转移的良好条件。

2.西北地区重要的科技创新和技术研发基地关中城市群科学技术力量雄厚,综合开发技术能力在全国名列前茅,城市群在航天、航空、电子、器械等行业具有明显的优势。此外,陕西是我国高校和科研院所的云集之地,发展高新技术产业的人才资源优势明显。西安是西部高等院校和科研院所较为集中的城市之一,科技发达、创新力强,综合科技实力居全国前列。西安聚集了中国航天三分之一以上的科研力量,“神舟”五号、六号火箭发动机和推进剂、箭载计算机和遥感装置等,都由西安研究制造。关中地区科技对经济增长的贡献率约达到51%。

3.辐射带动西北地区发展的龙头关中城市群的形成与发展依赖于该地区的地理环境优势,城市群处于我国内陆中心,是欧亚大陆桥的重要支点,众多铁路、公路、航线、管道在此交汇。关中平原是陕西的人口密集和工农业发达地区。北部为陕北黄土高原,南部是陕南山地、秦巴山脉。陇海、兰新铁路的贯通,形成了贯通中国东西的大陆桥经济带。西安作为关中城市群的中心城市,在经济布局上起到承东启西的作用。宝鸡市处于西安、成都、兰州、银川四城市的中心位置,为通往西南、西北的重要交通枢纽,同样是陇海铁路、宝成铁路、宝中铁路交汇点,是中国境内欧亚大陆桥第三个大十字枢纽。关中城市群已初步具备带动西北地区发展的能力。

五、丝绸之路经济带背景下关中城市群的发展路径

1.打破城市界限,完善城际协调机制从其他城市群发展的经验看,城际协调机制对整体优势的形成和一体化发展至关重要。关中城市群在未来建设发展中,需要建立起多层次、多元化的城际有效协调机制。适应城市一体化的客观现实,针对不同层次、不同类型的问题,借助市场机制、科学机制等混合机制来完善政府间的合作。

关中城市群需要建立城际协调发展的政府政策和服务体系,各级政府应转变和强化服务职能,放宽市场准入,创造良好的市场环境;城市群之间应签订对地方政府有约束力的经济合作协议,减少地方保护,防止恶性竞争;组建精简、高效、科学的决策机构,通过已建立的城际间协调机制,就重大战略安排、基础设施建设、重大项目部署等一些重大问题进行协商和协调。

2.加强西安的核心作用,加快西咸一体化进程西安作为关中城市群的经济中心,丝绸之路经济带起点城市,对整个城市群的发展发挥着辐射带动和整合作用。在关中城市群发展建设过程中,西安应抓住机遇,加强与丝绸之路经济带的各国合作,提高国际化程度,依托云集在西安的科研院所和各类开发区,提升西安的整体竞争实力和辐射力;充分利用西安的区位、科技、文化等优势,强化城市群的集聚功能和综合服务功能,实现城市群经济资源的优化配置和经济整合。

西安、咸阳两市的GDP占整个城市群的 62.4%。因此,在推动西安发展的同时,需加快推进西咸一体化建设。进一步实现两地财政金融、人才交流和基础设施等更深层次的融合和对接,将其打造为关中城市群重要的区域贸易物流中心、区域性金融中心、能源金融贸易中心、国际旅游目的地以及高新技术产业和先进装备制造业的基地。

3.城市优势互补,合理产业布局发展建设关中城市群,应考虑各个城市发展的资源条件和优势产业,明确关中城市群各主要城市发展的主导产业,形成不同层次城市的产业发展与功能优势互补,同时加强丝绸之路经济带沿线国家的产业合作。

西安作为核心城市,应继续强化其先进制造、科技教育、旅游文化、物流商贸、金融保险、信息服务等主导产业功能。咸阳作为接受西安辐射最强的城市,应着力于西咸一体化建设,打造以电子、纺织等技术密集型产业和旅游业为主的历史文化名城。宝鸡作为重要的工业基地和交通枢纽,在今后城市群的建设和发展中,应强化电子信息、装备制造、材料制造、食品制造、旅游商贸等主导产业的功能,着力将其建设为西部先进制造基地、交通枢纽城市、创新型城市和跨省域旅游商贸中心。铜川市作为关中城市群的资源型城市,应在保持主导产业的基础上,积极发展能源化工、机械制造和食品、医药工业等产业功能,建成跨关中、陕北的区域性经济、社会、文化中心。渭南位于关中城市群东部,以发展化工、冶金等高耗水高能工业为主要优势产业。今后应改变其高消耗的发展方式,强化农产品加工、机械制造等产业功能以及综合性社会文化服务功能。杨凌农业示范区是以农业教育、科研和发展农产品深加工为主的科学城,关中城市群农业的发展需要发挥杨凌示范区的辐射和带动作用,加快农业科技创新和成果转化步伐,并加强农村基层农业技术服务。

4.合理规划交通网络,加强基础设施建设关中城市群要加强产业关联度,增强综合实力就必须构筑开放、畅通和高效的基础设施,构建现代化丝绸之路经济带城市群交通体系。交通运输一体化发展,将给各地区提供最方便、快捷、高效的运输服务。关中城市群需要建立层次分明、多种交通模式一体化协调发展的交通运输体系,重新梳理城市群内道路骨架,并构建开放体系的交通轴线,进而强化城市群内部的运转效率和与丝绸之路经济带各国的联系。

城市群内基础设施建设应着眼于通信、金融、治污、电力等可持续发展的项目,实现城市群内交通运输通畅、金融服务便捷、信息资源共享的目标。交通和基础设施的建设将给关中城市群带来人流、物流、资金流与信息流的集聚规模效益, 同时有利于整个城市群的可持续发展。

5.建立培育、吸纳优秀人才的机制关中城市群必须坚持把人才工作纳入城市群发展的总体布局,在提出发展目标的同时考虑人才需求,在制定发展规划的同时考虑人才保证,在制定政策的同时考虑人才导向。

为了吸引更多人才,应实施人才激励政策,比如设立科技进步最高成就奖、科技企业杰出经营管理人才奖、青年科技奖等奖项,表彰奖励一批在各条战线作出突出贡献的优秀人才。在支持人才创业方面,关中地区应出台相应的政策措施,鼓励支持大学毕业生到基层创业就业,并在西安、宝鸡、咸阳等国家级开发区引进高层次人才,建立创新创业基地,吸引国内和海外留学回国人员来此创业。此外,地区政府还应进一步规范人才市场,并建立城市间人才合作机制和优惠政策,积极吸引更多优秀人才来关中地区发展。

6.加快生态文明建设,推动资源利用方式转变在关中城市群发展中,强调建设生态文明。这是关系人民福祉、城市群发展的长远大计。关中地区需要以科学发展观为指导,推动资源利用方式的根本转变,加强企业节约管理,大幅降低能源、水、土地的消耗强度,提高利用效率和效益。对于宝鸡、铜川等资源城市,要控制其能源消费总量,支持低碳产业和可再生能源发展。其次,要加大自然生态环境的保护力度,加快实施渭河综合治理工程,限制高耗能和高污染行业在渭河流域布局。贯彻秦岭北麓野生动植物保护,实施天然林保护工程和营造人工林带,治理水土流失,提高气象、地质、地震灾害的防御能力。

关中城市群的生态文明建设要把资源消耗、环境损害、生态效益纳入经济社会发展评价体系。其次,要加强环境监管,健全生态环境保护的责任追究制度和环境损害赔偿制度。最后,还需要在整个关中城市群内加强生态文明宣传教育,增强全民节约意识、环保意识、生态意识,营造爱护生态环境的良好风气。

[1] 沃尔特·克里斯塔勒.德国南部中心地原理[M].常正文,等,译.北京:商务印书馆,1998.

[2] 贾式科,侯军伟.西方区位理论综述[J].合作经济与科技,2008,(22).

[3] 保建.企业区位地理的古典基础——韦伯工业区位理论体系述评[J].人文杂志,2002,(4).

[4] 周一星.城市地理学[M].北京:商务印书馆,1995.

[5] 朱英明,姚士谋,李玉见.我国城市群地域结构理论研究[J].现代城市研究,2002,(6).

[6] 赵林度.城市群协同应急决策生成理论研究[J].东南大学学报,2009,(1).

[7] 童中贤.城市群竞争力评价理论研究评述[J].城市观察,2010,(2).

[8] 方创林.中国城市群投入产出效率的综合测度与空间分异[J].地理学报,2011,(8).

[9] 朱政.基于有机生长理论的长株潭城市群空间结构研究[D].中南大学,2012.

[10] 毕秀晶.长三角城市群空间演化研究[D].华东师范大学,2013.

[11] 陈章喜,徐通.珠三角城市群战略实施以来的效率评价[J].经济地理,2011,(11).

[12] 刘春成,白旭飞,侯汉坡.“双核”经济中心理论下的京津冀城市群发展设想[J].中国软科学,2008,(3).

[13] 郭荣朝,苗长虹.城市群生态空间结构优化组合模式及对策——以中原城市群为例[J].地理科学进展,2010,(3).

[14] 高新才,杨芳.丝绸之路经济带城市经济联系的时空变化分析——基于城市流强度的视角[J].兰州大学学报:社会科学版,2015,(1).

[15] 卫玲,戴江伟.丝绸之路经济带中国段集聚现象透视[J].兰州大学学报:社会科学版,2015,(2).

[16] 李锐.关中城市群空间分型结构特征研究[J].西部大开发,2014,(1).

[17] 杨杉茂.发展关中城市群的难点及其对策[J].西安财经学院学报,2003,(2).

[18] 任保平. 以西安为中心的关中城市群的结构优化及其方略[J].人文地理,2007,(5).

[19] 李佳,王垒,郭静.关中城市群的城市竞争力研究[J].宁夏大学学报,2014,(6).

[责任编辑霍丽]

On the Route of the Development of the City Group in the Guanzhong Area in the Background of Silk Road Economic Belt

GUO Jun-hua, XU Jia-yu

(School of Economics and Management, Northwest University, Xi′an 710069, China)

The proposal of the strategy of the Silk Road Economic Belt is favorable for speeding up the economic development of China's west and it also brings about unprecedented opportunities for the opening-up level and the development of city group along the belt. Located as the footbridge of the Eurasia Continental bridge, Guanzhong city group boasts the most intensive economic and population location, and is the most important growth in the economic development of China's northwest. In the background of Silk Road Economic belt, through analyzing the strengths and weaknesses of the Guanzhong city group, this paper proposes the functional orientation and development route of the future Guanzhong city group.

Silk Road Economic Belt; city group; regional economic cooperation; Guanzhong city group

2016-03-06

国家社会科学基金项目(11BJL033); 陕西省社科联项目(11Z054);陕西省高校人文社科重点基地项目(11JZ034)

郭俊华,男,陕西武功人,西北大学教授,博士生导师,从事理论经济学研究。

【经济研究】

F127

A

10.16152/j.cnki.xdxbsk.2016-04-013