信息资源配置学科前沿演进趋势分析

王瑜超,卫武(.武汉大学信息资源研究中心;.武汉大学经济与管理学院)

信息资源配置学科前沿演进趋势分析

王瑜超1,卫武2(1.武汉大学信息资源研究中心;2.武汉大学经济与管理学院)

以统计分析和概念网络分析方法为基础理论依据,构建了信息资源配置研究的聚类树状图以及不同阶段的科学知识图谱。探讨了信息资源配置学科存在的研究热点前沿,并指出这些热点前沿的演进趋势和未来发展方向。

信息资源配置;计量分析;聚类分析;概念网络分析;科学知识图谱

随着信息经济的高速发展,信息资源的优化配置问题(Information Resource Allocation,以下简称IRA)吸引了教育管理、信息管理、企业管理、公共管理等领域学者的重点关注,新的研究成果不断涌现。尽管查先进和曹晨对1990~2009年间有关IRA的论文做过基于文献计量学的分析,[1]但是,最近几年IRA的研究又有了新的变化。本文将2000~2014年的论文按时间阶段进行划分,使用文献计量学和概念网络分析法对持续影响力、作者、发文数量、高频关键词等进行统计分析以了解学科的总体概况。为了直观呈现各个时期的研究变化点,又对各时期的概念网络图进行比较分析,希望能提供一个全新的科学视角,揭示近年来IRA研究的动向和未来演进趋势。

1 数据来源

笔者以CSSCI数据库作为文献统计的来源,按照篇名中包括“信息资源配置”进行检索,得到相关文献数为3527篇。在查阅文献摘 要后,选取2000~2014年间发表的并且至少被引用过一次的,有关IRA的相关文献578篇作为本文的数据基础。

2 经典文献的持续影响力分析

持续影响力指的是文献的总被引频次(α)与文献的出版年龄(λ)的比值,其限定条件是有一个时间段(从发表后到统计截止日),用公式表示I=α/λ。可以看出持续影响力公式是在计算文献发表后的年平均被引用频次,测算的是文献对特定领域造成的持续影响强度。这样一个指标就较为客观,因为它既兼顾了文献的总被引频次的影响,又避免了遗漏一些新发表的暂时未形成累积性影响的潜力股文献。[2]因此,本研究从578篇文献中,选出2000~2014年期间刊载于国家级重要或者核心期刊上,且持续影响力大于1的文献103篇,进行信息资源配置主流趋势研究。这些文献集中在35种杂志上,其总被引频次为1444次,平均持续影响力为2。

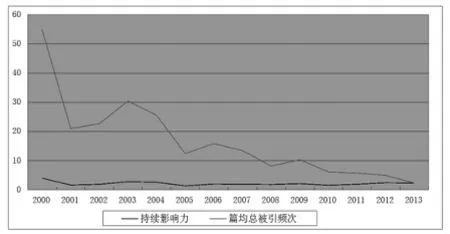

为证实文献选择指标的科学性,笔者也进行了文献计量统计,结果显示,各年经典文献篇均总被引频次和文献年龄呈负相关关系,而平均持续影响力与文献年龄无相关关系(见图1)。因此,基于持续影响力指标来选择本研究的文献是科学的。

图1 经典文献篇均总被引频次和平均持续影响力

3 信息资源配置学科研究前沿分析

3.1关键词的整理

关键词的预处理分三个步骤:第一步,高频关键词整理。先利用EXCEL统计高频关键词,再统计相关的下位低频关键词,选择以高频关键词为标准将下位低频关键词统一替换;同义词近义词合并以高频关键词代替;第二次,统计高频关键词频次,将排名中突出和重要的关键词单独列出,形成高频关键词表。[3]第二步,建立共词矩阵。使用SATI软件统计高频关键词两两共现频次,获得共词矩阵。第三步,为了满足不同统计方法对数据的不同要求,依据Ochiia系数的计算公式:A、B两词的Ochiia系数=,把已得到共词矩阵转化为相关矩阵,用1减去相关矩阵中的数字,得到相异矩阵,下文将在相似矩阵和相异矩阵基础上展开分析。

3.2 关键词聚类分析

聚类分析主要是依据变量的特征,在没有任何先验的指导下将性质相近的变量分为一组,形成类团,进而表达出信息资源配置领域的分值结构。[4]笔者采用的是最常用的系统聚类法,在SPSS20软件中,聚类时选择组内联接法,在距离测度方法中选Euclidean,并进行数据标准化,最后统计分析得到聚类树状图,见图1。根据系统聚类图,阈值为22,可将所有高频关键词划分为八个类团,即为八个研究方向。

加菲尔德指出,科学研究前沿是以被引频次最高的文献为核心,和引用这些核心文献的来源文献为基础的集合,而前沿的名称由出现频次最高的名字来表示。[5]根据这一理论,我们认为类团1主要的关键词包括“网络信息法规”、“信息法规”、“配置政策”、“法规体系”,定义此类团的名称为信息资源政策法规,此类团有16篇文献;类团2中主要包括“配置机制”、“配置原则”、“配置模式”、“帕累托最优”,定义此类团的名称为信息资源配置机制模式,此类团有25篇文献;类团3中主要包括“影响因素”、“配置对象”、“配置障碍”、“配置能力”,定义此类团名称为信息资源配置的影响因素,此类团有19篇文献;类团4中主要包括“学科建设”、“网络经济”、“企业绩效”、“国家创新”,定义此类团为信息资源的效益,此类团有12篇文献;类团5中主要包括“效率评价”、“配置评价”、“Malmquist”、“效率导向”,定义此类团为信息资源的配置效率,此类团有15篇文献;类团6中主要包括“多层模糊综合评价”、“平衡记分卡”、“评价模型”、“评价体系”,定义此类团为信息资源配置评价,此类团有13篇文献;类团7中主要包括“信息生态系统”、“博弈论”、“自组织演化”、“系统动力学”,定义此类团为自组织系统理论,此类团有13篇文献;类团8中主要包括“信息公平”、“均衡配置”、“教育公平”、“公平价值”,定义此类团为信息资源公平配置,此类团有8篇文献。这8个类团合计有论文121篇,而总文献数只有103篇,说明信息资源配置领域大部分文献的综合性研究比较多。由以上类团的文献数量可知,类团1的研究方向最多,其次是类团2,它们是信息资源配置领域的主要研究热点。根据以上结果,结合文献查阅的实际,发现2000~2014年间本领域研究存在八大热点,并开始向更广阔的领域延伸。

4 信息资源配置学科研究演进趋势分析

鉴于经典文献的逐年分布情况,将其分为5个时间段进行分析:2000~2003年,2004~2005年,2006~2007年,2008~2010年,2011~2014年。

4.1 2000~2003年我国信息资源配置研究热点知识图谱

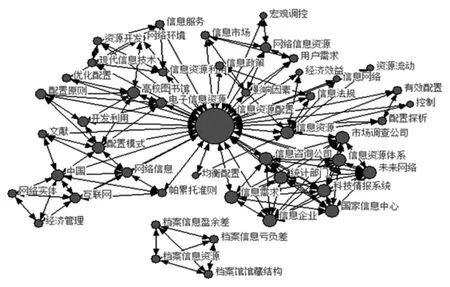

从图2的关键词空间位置和K核分析所决定的团聚子群来看,IRA与其相关的概念(信息法规、信息政策、影响因素、均衡配置、电子信息资源等)处于整体网络的核心位置,由“图书馆”、“信息咨询公司”、“网络信息资源”为中心形成三个子网围绕在外围,可见本时期的研究是基于信息资源配置的体系构建而展开,网络信息资源是配置客体,高校图书馆是信息资源配置的典型载体,信息企业是信息资源配置的主体,对三者的研究能为完善信息资源配置体系提供可参考的理论。

图2 2000~2003年经典文献关键词共词分析结果

本阶段研究类别基本形成,主要有信息资源配置的模式、信息资源配置的法律法规、信息资源配置的影响因素、信息资源配置优化配置、信息资源配置均衡配置五个研究方向。但是这一时期尚处于初步阶段,原因有三:一是对信息资源配置概念的探讨,例如霍国庆的“我国信息资源配置的模式分析”、周毅的“资源流动:信息资源配置的基本形式”、贾君枝的“市场环境中网络信息资源配置的影响因素”。二是本领域的载文期刊仅限于情报学类,说明只在情报学科内探讨问题,而未引入其他学科理论。三是研究对象较少,17篇经典文献中有7篇是以网络为研究对象,有2篇是以高校图书馆为研究对象。

4.2 2004-2005年我国信息资源配置研究热点知识图谱

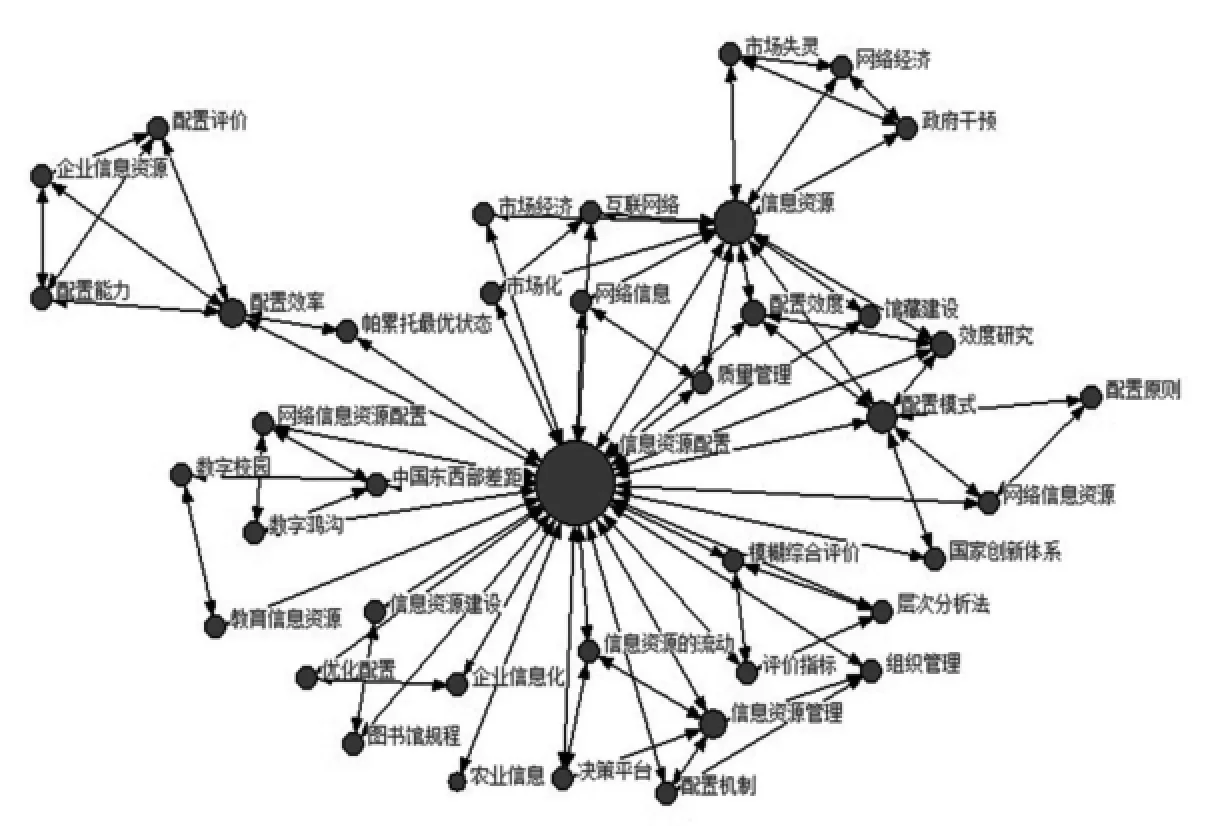

图3 2004~2005年经典文献关键词共词分析结果

从图3可以看出,2004~2005年IRA研究已经上升到质量管理的层次,从宏观上关注了信息资源配置测度,基于丰裕系数测度的模型测算区域企业信息资源与信息产品的生产能力与发展潜力。[6]从微观上关注信息资源的配置效度问题,论证了信息资源配置质量管理的目标,就是使信息用户及时获得高质量的信息资源,受到Porat思想的影响,构建了我国信息资源配置的评价体系。[7]另外,这一阶段的研究出现了理论的深入探讨和实践应用研究相结合的端倪。在理论深入研究方面,基于帕累托最优的相关理论已经出现,例如帕累托最优、优化配置、市场化、国家创新体系的探讨,特别是帕累托最优配置的研究是基于国家创新而展开的,市场化又是信息资源帕累托最优配置的必然选择,切入到了信息资源配置研究的核心。在实践应用方面,相较于第一阶段研究对象较少而言,第二阶段的研究对象更加广泛,分析了企业、高校、农业、网络领域的信息配置存在的障碍与优化配置策略,并探讨引入Tadao Saito、HiroshiInose、Nozoma Takasaki等和Robert Kaplan、David Norton的理论模型,指导国内信息资源配置实践,为信息资源配置学科的研究开拓了新的研究方向。[6,8,9]

4.3 2006~2007年我国信息资源配置研究热点知识图谱

从图4可以看出,此阶段信息资源配置研究的内容更加广泛,分支更加细化。由数字信息资源配置、信息共享、市场交换、信息资源共享形成了一个K核团聚子群,这表明以网络为载体的信息资源的新配置模式研究出现了。如李宝强等借鉴巴西学者Andrade等人关于构建OurGrid计算网格的研究,建立以用户需求为中心,根据互利互惠原则调节数字信息资源的供求关系,激励供方需方积极分享信息资源,从而实现供需平衡。此外,还利用ASP模式构建“信息超市”式的市场交换方式,在这种模式下需方自由选择,实现资源合理配置。[10]从多维尺度分析所决定的关键词空间位置来看,左上角的两个K核子群揭示了信息资源配置的公平价值目标。研究者们将教育公平、教育技术、城乡教育一体化、基础教育信息化引入该领域,体现了教育信息的公平配置视角。在城乡基础教育差距较大背景下,城乡基础教育信息如何公平配置成为学者们关注的焦点。教育信息技术普及无疑促进了基础教育信息化,进而为实现教育信息公平配置找到出路。另外,以“网络信息资源”为中心,“信息政策法规”、“配置原则”、“配置主体”、“配置对象”、“宏观调控模式”共同构成的K核子群,通过“公平价值”与信息资源配置进行桥接,可见网络信息资源配置研究的核心目标是实现公平价值,这也是网络作为渠道进行信息资源配置的价值所在。[11]

图4 2006~2007年经典文献关键词共词分析结果

2006~2007年信息资源配置的理论研究和实践研究分化更加细化,新研究问题进一步涌现。例如图4右下角,以关键词“信息资源”为核心的团聚子群,通过“配置评价”、“网络环境”、“配置模式”与“图书馆”桥接。图书馆作为信息资源的载体,也是信息资源配置理论的应用领域,此阶段很多从事情报学研究的专家认识到这一点,例如,石继平分析了影响图书馆信息资源配置的主要因素,提出对多校区图书馆的信息资源优化配置模式和原则;[12]黄艳芬分析了图书馆信息资源配置的现状,基于帕累托最优理论对高校图书文献信息资源配置的经济观念给出了建议。[13]

4.4 2008~2010年我国信息资源配置研究热点知识图谱

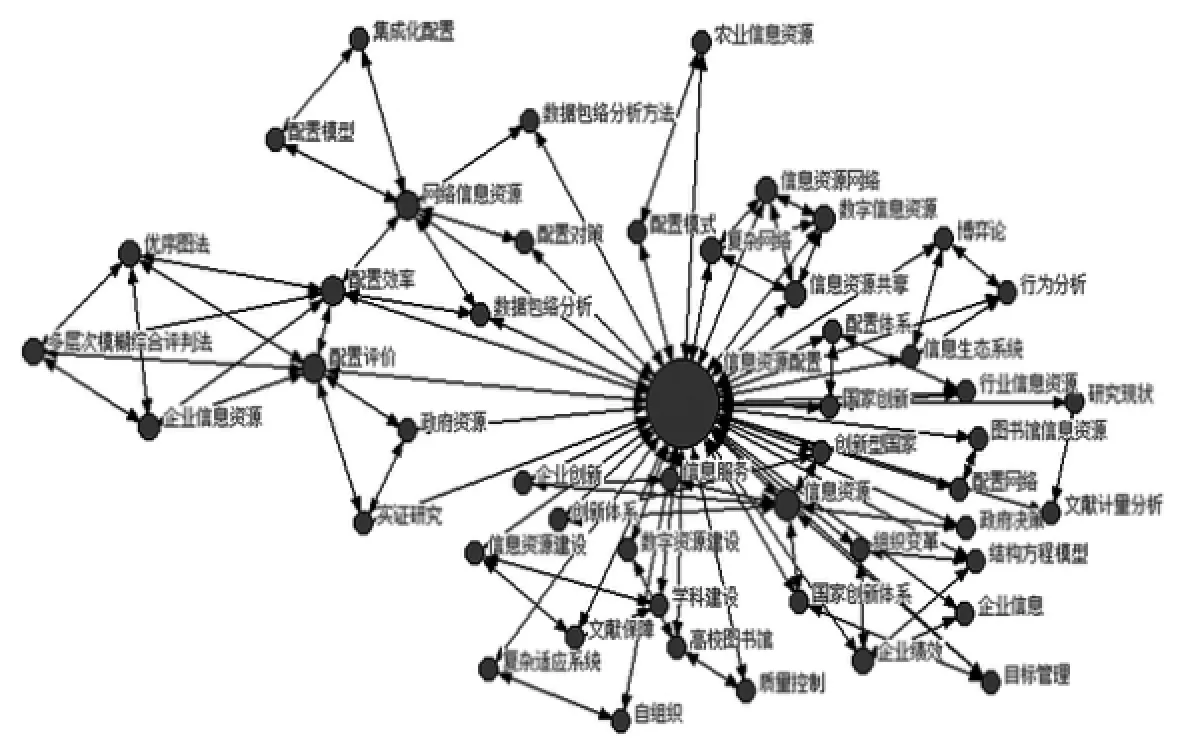

图5的共词分析结果大致形成了五个K核团聚子群。(1)信息资源配置评价的研究(关键词包括优序图法、多层模糊综合评价、企业信息资源、政府资源、实证研究)。(2)信息资源配置效率评价研究(关键词包括优序图法、网络信息资源、数据包络分析、配置效率)。(3)信息资源配置效益研究(关键词包括信息服务、企业创新、创新体系、学科建设、高校图书馆、创新型国家、国家创新体系、企业绩效、组织变革、目标管理等)。(4)信息资源配置模式研究(关键词包括配置模式、农业信息资源)。(5)信息资源配置理论研究(关键词包括博弈论、信息生态系统、行为分析、自组织、复杂适应系统)。从关键词的空间位置分布来看,此阶段信息资源配置学科研究分为两大核心,主核心以信息资源配置为重心而展开理论研究,次要核心是以网络信息资源而展开的配置模型和评价相关的研究,可见网络信息资源配置研究在本领域的重要地位。与前三个阶段相比,信息资源配置的法律法规、原则的研究在本阶段淡出了,而配置模式的研究明显减少。研究上升到目标管理的层次,由原先的具体信息资源配置实践转向配置评价和配置效益研究。此时,我国信息资源配置研究出现了三大导向:基础理论导向,即以自组织演化理论、博弈论为基础的信息生态系统研究;配置质量导向,即以各种评价方法为基础的信息资源配置评价和配置效率研究;配置模式或机制导向,即以信息资源配置现状出发探讨新模式解决现有模式的局限性。

图5 2008~2010年经典文献关键词共词分析结果

图6 2011~2014年经典文献关键词共词分析结果

4.5 2011-2014年我国信息资源配置研究热点知识图谱

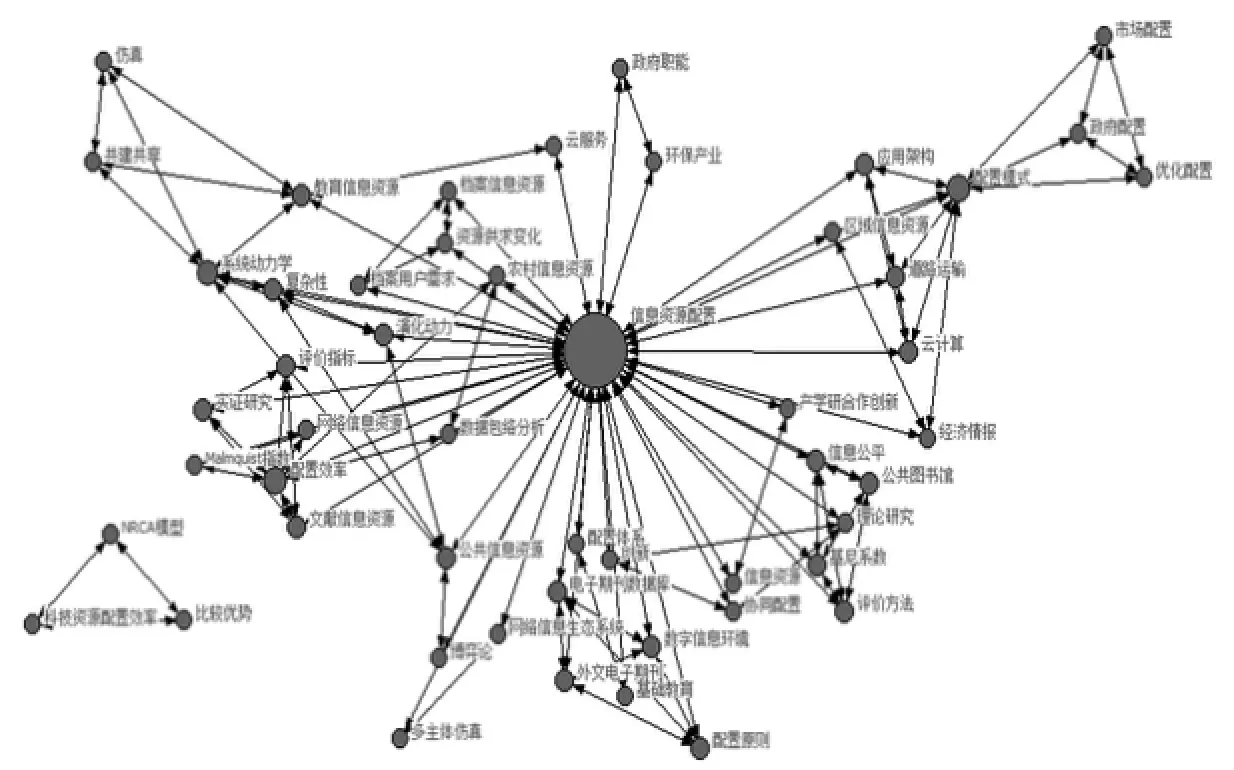

2011~2014年我国信息资源配置领域经典文献的共词结果向我们展示了4个K核团聚子群。(1)以关键词“配置模式”为中心的K核团聚子群。与之联接紧密的关键词有市场配置、政府配置、优化配置等,通过区域信息资源与信息资源配置桥接。(2)以“信息公平”为中心的K核子群,与之联接比较紧密的关键词有基尼系数、评价方法、公共图书馆等。(3)以“公共信息资源”为中心的K核团聚子群,与之联接紧密的关键词是复杂性、演化动力、系统动力学、博弈论,通过系统动力学和博弈论和仿真和多主体仿真桥接。(4)以“配置效率”为中心的K核团聚子群,与之联接紧密的关键词是Malmquist指数、配置效率、网络信息资源、实证研究、评价指标。通过K核子群的对比分析发现,本时段有四个方面的变化。(1)上一时段较少研究的配置模式在这一时期重新兴起,但是与上时期不同的是本时期关注信息资源的区域配置模式研究,而以往很少涉及地理分布上的配置模式研究。例如,谢虹霞指出传统市场配置和政府配置模式的缺陷,并从模式选择、运转机制、特点和实现步骤几个方面对区域信息资源配置模式进行了深入研究。[14](2)信息资源配置公平的研究在这一阶段进一步深化,主要是信息资源配置公平性评价方法的研究。例如,孙成江认为,可以将基尼系数引入信息资源配置公平性评价之中,并以长春地区公共图书馆资源配置为例进行了探索性研究。(3)公共信息资源配置系统的模拟仿真研究在这个时段正式开启。例如,郑路运用系统动力学理论构建政府信息资源配置的系统动力学模型,通过此模型模拟仿真的结果来对政府信息资源配置提供参考意见。[15](4)基于DEA方法和Malmquist指数法,引入到信息资源配置学科,极大地丰富了配置效率评价的理论基础。例如,郑丽琳以国内的面板数据为基础,基于非参数的Malmquist指数法,对我国网络信息资源动态效率做了实证研究。[16]

5 结论

通过关键词聚类分析,本文对我国信息资源配置学科的研究前沿进行了研究,发现我国信息资源配置学科有八大研究方向,它们是信息资源配置的政策法规、信息资源配置机制模式、信息资源配置的影响因素、信息资源配置的效益、信息资源配置的效率、信息资源配置质量、自组织系统理论、信息资源公平配置。

2000~2003年我国信息资源配置领域基本的研究方向已经形成,理论研究较多且研究对象较为单一,处于初步阶段。2004~2005年进入质量管理研究阶段,从国外引入信息资源配置的测度、效度和效率评价的相关理论,结合国内的实际应用到国内的信息资源配置评价实践中,出现理论与实践相结合的端倪。2006~2007年为信息资源配置研究的高产期,理论研究更加深化和研究方向细化,涌现了以网络为研究对象的配置模式研究、配置公平价值研究,同时图书馆信息资源配置研究开始发展起来。2008~2010年,与前三阶段相比,信息资源配置的法律法规、原则的研究在本阶段淡出了,研究上升到目标管理的层次,由原先的具体信息资源配置实践转向配置评价和配置效益研究。此时,我国信息资源配置研究出现了三大导向:基础理论导向、配置质量导向、配置模式或机制导向。2011~2014年,与前四个阶段相比,这一阶段实证研究在本领域被较为广泛采纳,用数据建构理论的趋势明显。在原有理论基础上发掘出四个新研究方向:信息资源的区域配置模式、信息资源配置公平性评价方法的研究、公共信息资源配置系统的仿真模拟研究、基于DEA方法和Malmquist指数法引入到信息资源配置学科,拓宽了本领域的研究范围。

从未来趋势看,IRA研究已经进入战略研究期,可能会出现三大路径。(1)围绕提升区域或国家科技创新能力而展开的区域信息资源配置战略研究,目的在于寻找最合理的配置战略,实现两化融合。但是我国经济发展起点低,工业化水平也不高,在这种经济发展水平和战略任务下,信息产业的发展面临更差的社会经济环境,诸如生产力水平低、技术落后、信息观念淡薄,信息产业又超前于我国经济发展的实际水平等问题。如何解决这些难题?例如,有学者指出采用计划和市场结合的方式配置信息资源最为有效,即鼓励政府的指导、企业的联合、高等院校的知识创新以及科技中介机构的联合实现配置最优。[17](2)我们的信息社会已经进入了大数据(big data)时代,互联网、物联网、云计算、“三网”融合等IT与通信技术的迅猛发展,智能终端的迅速普及,改变了信息资源的流通与配置模式,降低了信息接触的门槛。同时,在各种因素的作用下,我国与发达经济体之间、国内区域之间、各行业之间,信息资源配置差距十分明显,信息鸿沟加剧。例如,2011年至今,我国连续4年NRI排名逐年下降,我国与信息化先进经济体在基础设施与信息内容、个人使用互联网、与ICT相关的法律等指标的差距越来越大,这意味着我国与信息强国的信息资源差距呈拉大趋势。庞大的被信息社会边缘化的信息弱势群体的存在,是我国从信息大国转变为信息强国难以逾越的障碍。对于这一问题的研究将是今后IRA的主流趋势之一。[18](3)信息资源生态化配置问题,即一方面实现信息资源的效率,另一方面实现整个信息生态系统和谐可持续发展。信息经济社会,信息资源可作为生产资料参与社会经济活动,具有稀缺性的特征。合理配置信息资源,如何以最小的投入实现宏观层面和微观层面的最大效益,且对于这种资源的开发和利用是可持续的,又是一个综合性的难点问题,值得我们进一步探讨。

[1]查先进,曹晨.近20年我国信息资源配置研究文献计量分析[J].图书情作,2010,54(20): 6-10.

[2]赵丽梅,张庆普.我国知识管理研究前沿演进趋势知识图谱[J].科学学与科学技术管理,2012,33(1):90-98.

[3]邱均平,等.基于文献计量的国内外信息资源管理研究比较分析[J].中国图书馆学报,2008(5):37-45.

[4]李纲,吴瑞.国内近十年竞争情报领域研究热点分析[J].情报科学,2011,29(9):1289-1293.

[5]侯海燕,等.基于知识图谱的国际科学计量学研究前沿计量分析[J].科研管理,2009(1): 164-170.

[6]耿爱静,耿爱丽.企业信息资源配置测度研究[J].情报科学,2005,23(12):1841-1844.

[7]PoratM.The information economy:definition and mea surement[R].Washington D C.:Office of Telecommunications,1977.

[8]吴涛彭,等.浅析网络信息资源配置及其质量管理质量与可靠性[J].2005,117(3):27-30.

[9]赵筱媛.企业信息资源配置能力与配置效率的评价体系研究[J].经济纵横,2005(6):69-70.

[10]李宝强,等.数字信息资源配置中的资源共享机制与市场交换方式[J].图书情报工作,2007,51(7):57-61.

[11]王株梅,马海群.效率和公平:网络信息资源建设和配置中信息政策法规的价值[J].图书与情报,2006(5):43-47,55.

[12]石继平.多校区大学图书馆信息资源优化配置模式的构建[J].图书馆论坛,2007(1):90-92.

[13]黄艳芬.基于帕累托原则的高校图书馆文献信息资源配置[J].图书馆论坛,2007(2):114-116.

[14]谢虹霞,敖翔.浅谈基于经济情报的区域信息资源配置[J].科技情报开发与经济,2012(18):85-87.

[15]郑路,勒中坚.基于系统动力学的政府公共信息资源配置系统的模型研究[J].中国软科学,2011(8):178-184.

[16]郑丽琳,李想.基于Malmquist指数法的我国网络信息资源配置效率研究[J].情报理论与实践,2012(7):88-91.

[17]Cohen J F,Olsen K.The impacts of complementary information technology resources on the service-profit chain and competitive performance of South African hospitality firms[J].International Journalof Hospitality.Management,2014,34(9):245-254.

[18]肖冬梅,吴秀文.我国信息资源配置的区域性差距及发展趋势[J].图书馆论坛,2015(5):13-19.

Analysis on the Trend of the Developmentof Information Resources Allocation

Wang Yu-chao,WeiWu

Based on statisticalanalysis and conceptnetwork analysis,this article constructs the cluster tree diagram of information resources allocation and the scientific knowledge map atdifferentstages.Meanwhile,itdiscusses the research focuses of information resources allocation and points outthe evolution trend and future development trend of these hotspots.

Information Resources Allocation;Quantitative Analysis;Clustering Analysis;Concepts ofNetwork Analysis;Map ofScientific Knowledge

G253

A

1005-8214(2016)05-0044-06

王瑜超(1986-),男,武汉大学信息管理学院博士研究生,研究方向:信息资源管理、信息系统、组织行为;卫武(1976-),男,武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师,研究方向:企业战略、组织行为学、知识管理。

2015-10-10[责任编辑]王钧梅

本文系国家自然科学基金国际合作项目“大数据环境下的知识组织与服务创新研究”(项目编号:71420107026),国家自然科学基金项目“企业对利益相关者压力的感知及其反应研究:组织注意力的多层次视角”(项目编号:71272231)的研究成果之一。