基于安全视认的夜间公路隧道入口段光环境研究

胡江碧, 张晓芹, 郭达

(北京工业大学 城市交通学院,北京 100124)

基于安全视认的夜间公路隧道入口段光环境研究

胡江碧1, 张晓芹2, 郭达3

(北京工业大学 城市交通学院,北京 100124)

为使驾驶员在夜间安全舒适驶入隧道,对驾驶员驾驶车辆从隧道外暗环境驶入隧道内明环境的照明需求进行了理论与试验研究. 分析了夜间隧道入口段由暗到明的光环境变化与交通安全的关系. 设计不同运行速度情况下的目标物视认试验,采集了隧道的光环境信息、驾驶员的视认信息与车辆的运行状态信息,并建立了视认距离与隧道内外亮度差的关系模型,计算出不同设计速度下夜间隧道入口段的亮度差阈值.

隧道工程;光环境;安全视认;认知特性;行为特性

在车辆行驶过程中,驾驶员不断釆集道路交通和环境信息,做出判断、决策,以修正驾驶行为. 驾驶员的视觉在感知交通条件中起着重要的作用,在驾驶员驱车前进的过程中,有80%以上的所需信息来自视觉,驾驶员视觉功能的好坏直接影响着行车的安全性[1]. 而驾驶员能否在进出隧道时获得足够的视觉信息,就取决于隧道洞口处的光环境条件.

光环境的色温、显色性、路面平均亮度对驾驶员的视认效果起综合影响作用. 色温高的光源所发出的光颜色偏蓝,色温低的光源所发出的光颜色偏黄. 不同显色性的光环境对路面上可能存在的障碍物的颜色的还原度不同,当两个物体表面亮度值相同时,显色性好的光源,视亮度(主观亮度)高;显色性差的光源,视亮度(主观亮度)低[2]. 当隧道内外亮度差异超过一定的阈限时,驾驶员无法在短时间内通过眼睛获取足够的道路、交通和环境信息.

从国内外对于夜间入口段的照明规范来看,它们只规定了夜间入口段与中间段的亮度关系,并未考虑隧道内的人工光源照明对已习惯隧道外光环境的驾驶员造成的影响. 目前的研究成果已经证明采用中间视觉原理对隧道照明质量进行分析评价更加符合人体视觉感知的要求,但主要是针对隧道中间段与白天入口段的静态试验研究,对于夜间隧道入口段的视认研究较少,更没有学者进行动态情况下的视认研究[3-8].

隧道光环境应满足驾驶员视觉信息采集和行车安全舒适的需要,文中通过采集小客车在高速公路上运行的状态和驾驶员的生理、心理参数对其认知特性和行为特性进行分析,研究了夜间暗明光环境的变化对驾驶员视认的影响,并通过视认试验得出不同设计速度下驾驶员对暗明光环境差异的需求阈值.

1 驾驶员认知和行为特征分析

1.1 认知过程中的眼动特性

夜间隧道外亮度很低,驾驶员一直处于一个黑暗且单调的行车环境中,在行车过程中注视点绝大多数时间停留在前方车灯照亮的路面上;由于隧道入口段光环境的可见,驾驶员逐渐将注视点转移至隧道内的路面上,并且通过不断地扫视观察隧道入口处的环境条件.

图1为试验过程中采集到的驾驶员在夜间驶入隧道时典型瞳孔面积变化特征. 车辆行驶至隧道前一定距离时,驾驶员受到隧道内人工照明光源影响,瞳孔面积迅速收缩,并在进入隧道后继续完成收缩,之后慢慢趋于稳定. 说明驾驶员在进入隧道前就开始了视觉认知上的调整,直至进入隧道后一段距离内继续完成调整.

1.2 驾驶行为特性

夜间驾驶车辆由一个漆黑的环境驶入明亮隧道的过程中,随着隧道环境的改变,驾驶员获得的视觉信息不断变化,致使驾驶员的注视点、瞳孔面积不断发生改变,视觉神经将这些信息传送给大脑,驾驶员通过调整车辆的运行速度以适应不断变化的隧道环境.

如图2所示,当发现有人工照明光源营造的光环境的隧道入口时,驾驶员视野内的环境变得明亮,一般会采取加速措施,直至达到期望速度;驶入隧道后,运行速度会继续随着隧道内行车环境与道路条件的变化而发生改变. 其中贵马隧道与大坡梁隧道为曲线隧道,驾驶员驶入隧道后发现线形条件不良,采取减速措施;马脑冲隧道前半段为直线,线形条件良好,驾驶员保持原车速行驶.

2 驾驶员视认试验

2.1 试验内容

通过设计目标物视认试验采集不同光环境与不同运行速度下驾驶员能够发现目标物时车辆与目标物之间的距离(视认距离),建立在工况下视认距离与隧道内外路面亮度差(简称亮度差)的关系模型,通过模型计算满足安全停车视距的视认距离所对应的亮度差阈值.

试验时段设置为夜间,天气晴朗,能见度好. 在自由流情况下在色温和显色指数分别为5 700 K、70和5 000 K、70两种不同隧道环境下进行试验,调节不同的隧道内路面亮度,要求驾驶员驾驶车辆以一定的速度从隧道外向隧道内行驶,并在行驶过程中对前方目标物进行视认,以能否轻松快速地发现目标物为判别标准,记录驾驶员对目标物的视认情况.

2.1.1 目标物的选取

识别障碍物实质性因素是目标物的对比度,灰色目标物与背景路面的亮度相近,对比度较低,它介于白色与黑色之间,作为障碍物的颜色最不容易被识别. 试验采用20 cm×20 cm×20 cm,反射率为20%的灰色立方体作为目标物进行试验.

2.1.2 目标物放置位置与路面亮度的表征值

从隧道洞口处每间隔1 m测量车行道分界线处的路面亮度,寻找到亮度不再变化路段的起点,以此特征点所在横断面处左侧行车道的中点作为目标物放置位置. 并以该点以内一段区域的平均亮度作为路面亮度的表征值.

2.1.3 亮度表征值

由隧道内向隧道外,以不受隧道内照明光源与隧道洞口结构物影响路段的起点处的平均路面亮度值作为隧道洞外路面亮度的表征值.

2.2 数据采集

采用随机抽样方法抽取了身体健康、视力正常、无腰腿病史、无心血管病史的12名驾驶员进行视认试验,以保证试验结果规律性和可靠性. 要求每名驾驶员驾驶车辆驶过不同光环境的隧道以完成试验. 通过机动车非接触速度仪实时采集车辆的运行速度、标记驾驶员视认目标物的位置以及目标物自身的位置,通过亮度计采集驾驶位置下的路面处亮度值.

2.2.1 视认距离与车辆运行速度

记录目标物的摆放位置,利用机动车非接触速度仪标记驾驶员发现目标物的位置与此时车辆的瞬时速度,在车辆经过目标物的瞬间再次记录车辆位置;两次记录的位置间的距离为视认距离,即驾驶员能够发现目标物时车辆与目标物之间的距离.

2.2.2 隧道内路面亮度

以水平1 m为间隔在两灯之间分别对车行道分界线、车行道边缘线以及车行道中间位置的亮度进行测量,求出平均亮度.

2.2.3 隧道外路面亮度

在表征洞外亮度值的点处测量其车行道分界线、车行道边缘线以及车行道中间位置的亮度,求得平均值.

2.3 试验数据与分析2.3.1 亮度差与视认距离

如图3所示,在两种不同照明光源情况下,驾驶员对目标物的视认距离都随着隧道内外路面亮度差的增大而增加;当亮度差为0时(既关闭隧道内部照明),视认距离保持在50~100 m之间;虽然图3(a)、3(b)所呈现的增长趋势保持一致,但由于照明光源不同,它们的增长幅度不同. 同样亮度差下,色温较低的视认距离更远,说明色温(5 000 K)较低的试验环境优于色温(5 700 K)较高的环境.

2.3.2 运行速度与视认距离

由于夜间隧道入口外环境黑暗,随着车辆的前进周围漆黑的环境基本不发生变化,导致驾驶员对周围景物的感知能力下降,无法准确感知车辆速度. 如图4所示,驾驶员对目标物的视认距离没有随着运行速度的改变而发生明显变化,呈现出比较随机的状态,说明视认距离受运行速度的影响很小,并且无明显规律.

2.4 模 型

取运行速度与亮度差作为因变量、视认距离作为自变量,进一步通过偏相关分析研究运行速度与亮度差可能对视认距离造成的影响.

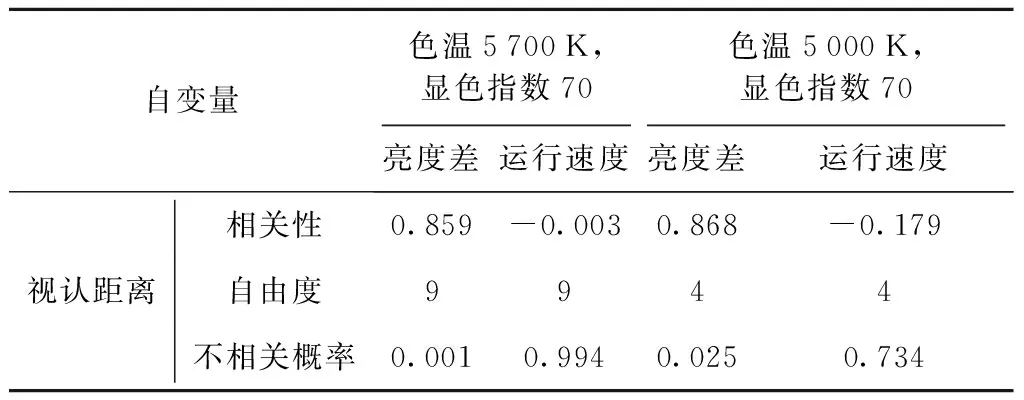

偏相关分析结果如表1所示.

表1 偏相关分析结果

在两种色温显色指数情况下视认距离与亮度差密切相关,相关系数分别为0.859、0.868,不相关概率P分别小于1.0%与2.5%;视认距离与运行速度的相关系数仅为0.003和0.179,不相关概率达99.4%与73.4%. 说明在夜间隧道入口段视认距离主要受到隧道内外亮度差的影响,与运行速度的大小无关.

根据其分布情况分别进行线性、二次多项式与指数回归分析,分析表明,只有线性回归模型可以通过样本的分差分析(即样本均数差异的显著性检验)与模型系数显著性检验. 得到两种色温显色指数情况下自变量(亮度差)与因变量(视认距离)的拟合关系式(1)与式(2).

模型1:色温5 700 K,显色指数70,R2=0.742,

(1)

式中:D为视认距离,m;L为夜间隧道洞内外亮度差,cd/m2.

模型2:色温5 000 K,显色指数70,R2=0.759,

(2)

当隧道内外亮度差为0(既关闭隧道照明)时,隧道内外均处于夜间自然照明光源的情况下,视认距离与隧道内照明光源的色温、显色性无关. 故取两模型中常数项的均值(65.161+69.720)/2=67.441作为该定值. 根据该定值对模型的常数项进行修正得

(3)

式中a为不同光源所对应的不同系数.

从模型中可以看出在夜间隧道入口段随着亮度差的增大,视认距离也逐渐增大;由于受到人眼视力的限制,当亮度差增长到一定值时,视认距离将不会再增加. 根据本模型建立所依据的样本,该模型的适用范围应为D∈[67.441,266.3],L∈[0.000,3.395].

2.5 基于安全视认的亮度差阈值

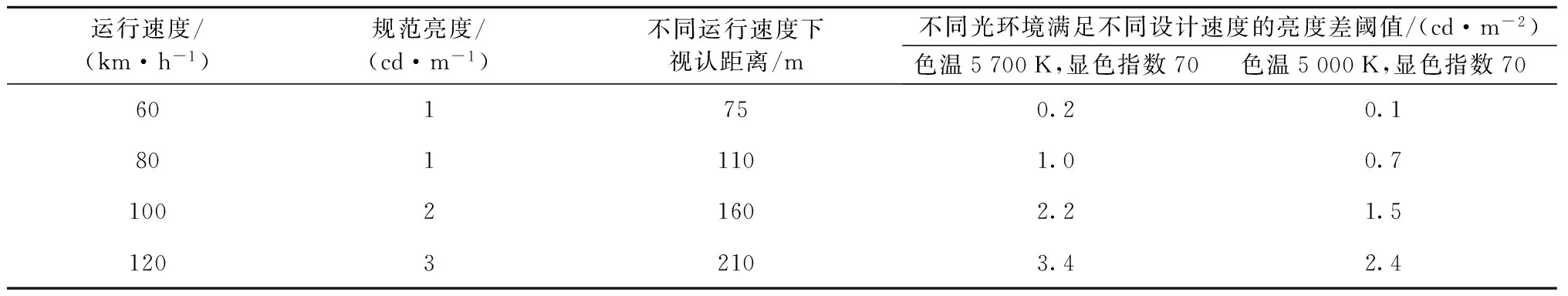

为了使驾驶员在入口前接近隧道时能发现路面上的物体,并保证在车辆行驶到该物体前可以安全的停止,需要使从该物体能被看见时物体距离车辆的距离大于等于相应隧道设计速度的停车距离. 通过模型计算,得出在色温和显色指数为5 700 K、70和5 000 K、70时,自由流情况下满足不同设计速度所需停车视距对应的亮度差阈值,如表2所示.

表2 不同光环境与不同运行速度下亮度差阈值

3 结 论

实验结果分析表明,夜间驾驶员在进入隧道时的驾驶行为与隧道长度没有关系,且进入隧道前采取加速行为;进入隧道前就开始了视觉认知上的调整,直至进入隧道后一段距离内继续完成调整. 在夜间入口段,视认距离与运行速度无关. 建立了基于隧道内外光环境差异的视认距离与亮度需求的关系模型,得出了满足驾驶员安全行车需求的夜间隧道入口段照明需求阈值,不仅提高了夜间隧道入口段光环境的安全性,也为隧道的运行节能提供了参考. 下一步研究工作将进一步扩大不同色温与显色性的暗明光环境下的试验样本,分析不同色温显色性组合时驾驶员的驾驶行为与目标物的视认情况,进一步完善模型.

[1] 任福田,刘小明,薛宗蕙,等.交通工程心理学[M].北京:北京工业大学出版社,1993.

Ren Futian, Liu Xiaoming, Xue Zonghui, et al. Traffic engineering psychology[M]. Beijing: Beijing University of Technology Press, 1993.(in Chinese)

[2] 金海,俞丽华.光源色温和显色性对室内光环境的影响[J].照明工程学报,2000,11(3):27-29.

Jin Hai, Yu Lihua. Influence of color temperature and color rendering of lamp on interior light environment[J]. China Illuminating Engineering Journal, 2000,11(3):27-29. (in Chinese)[3] 杜志刚,潘晓东,郭雪斌.公路隧道进出口行车安全的视觉适应指标[J].华南理工大学学报:自然科学版,2007,35(7):15-19.

Du Zhigang, Pan Xiaodong, Guo Xuebin. Visual adaptation index for driving safety at entrance and exit of highway tunnel[J]. Journal of SouthChina University of Technology: Natural Science Edition, 2007,35(7):15-19. (in Chinese)

[4] Polus A, Fitzpatrick K D. Predicting operating speeds on tangent sections of two-lane rural highways[C]∥Proceedings of Transportation Research Record 1737. Washington, D C: TRB, National Research Council, 2000:50-57.

[5] 戴忧华,郭忠印.空间通视性对高速公路隧道路段驾驶行为的影响[J]. 同济大学学报:自然科学版,2011,39(9):1307-1312.

Dai Youhua, Guo Zhongyin. Effect of spatial visual pattern on driving behaviour in expressway tunnel section[J]. Journal of Tongji University: Natural Science Edition, 2011,39(9):1307-1312. (in Chinese)

[6] 方靖,汪双杰,祝站东,等.高速公路隧道路段大型车运行速度模型[J].交通工程学报,2010,10(3):90-94.

Fang Jing, Wang Shuangjie, Zhu Zhandong, et al. Operating speed models for trucks at express way tunnel sections[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2010,10(3):90-94. (in Chinese)

[7] 胡江碧,李然.高速公路隧道入口段照明安全阈值评价方法研究[J].中国公路报,2014,27(3)92-99.

Hu Jiangbi, Li Ran. Research on the safety threshold evaluation method of threshold zone for expressway tunnel lighting[J]. China Journal of Highway and Transport, 2014,27(3):92-99. (in Chinese)

[8] 季卓莺,邵红,林燕丹.暗适应时间背景亮度和眩光对人眼对比度阈值影响的探讨[J].照明工程学报,2006,17(4):1-4.

Ji Zhuoying, Shao Hong, Lin Yandan. The effect of adaptation time, adaptation luminance and glareon contrast of human’s eye[J]. China Illuminating Engineering Journal, 2006,17(4):1-4. (in Chinese)

(责任编辑:孙竹凤)

Research on the Tunnel Entrance Night Light Environment of Highway Tunnel Based on Visual Safety

HU Jiang-bi1, ZHANG Xiao-qin2, GUO Da3

(College of Metropolitan Transportation, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

In order to make the driver enter the tunnel in a safe and comfortable state at night, when the driver entered bright environment from the dark environment. And the relationship was analyzed between the changes in environment from the darkness to brightness and traffic safety, a theoretical and experimental study was done for the lighting demand. A regression model of visual cognition distance and luminance difference was established with the target recognition test at different vehicle speeds. Finally, the luminance difference threshold was got for night tunnel entrance section at different vehicle speeds. The conclusions can provide a reference for the understanding and solving night entrance security issues and energy saving issues.

tunnel engineering; light environment;visual safety;cognitive characteristics; behavior characteristics

2014-11-19

国家自然科学基金资助项目(61271371);贵州省交通运输厅科技基金资助项目(2012-122-023)

胡江碧(1965—),女,博士,教授,E-mail:hujiangbi@bjut.edu.cn.

张晓芹(1973—),女,博士研究生,E-mail:1018604699@qq.com.

U 491.254

A

1001-0645(2016)05-0487-05

10.15918/j.tbit1001-0645.2016.05.009