19世纪美北浸信会潮汕方言文献方言用字的比较

徐晓娴

(中山大学中文系,广东广州 510275)

19世纪美北浸信会潮汕方言文献方言用字的比较

徐晓娴

(中山大学中文系,广东广州 510275)

以美北浸信会传教士编写的四本文献——《潮州话》《汉英潮州方言字典》《汕头方言初级教程》《汕头方言的发音及释字辞典》为研究对象,利用Excel的统计和筛选功能,对方言用字的特点进行分析和比较,并结合明末至民初当地人创作的潮汕方言文献,探讨方言用字的发展情况。四本文献在方言用字方面,本字均居于主体地位,其次则是借字。其中借字使用的比例,尤其是训读字的使用比例不断增加(《汉英潮州方言字典》除外),方言俗字和同音或近音字则寥寥可数。但对于本字未考的方言字,借用什么字或创造什么字来代替仍缺乏统一的规范。

美北浸信会;潮汕方言;传教士文献;方言用字;用字类型

19世纪美北浸信会传教士编写的潮汕方言字典、辞典和课本等,收录了大量的汉字,包括方言的本字、借字及俗字①文献中方言用字的使用类型大致分析为:(1)使用本字,即字音与字义均相吻合。(2)使用借字。借字又可分为三类,一是同音字或近音字;二是训读字,字义相同但字音不同;三是借用字,即字音和字义与本字都不同。(3)使用俗字。另外,从字形上判断为勘误或错漏的一类归入错别字。。有别于明清以来的潮汕当地方言文献,传教士文献逐渐体现出独有的用字方式。美北浸信会传教士的汉字本著作,为全面、系统地了解19世纪中叶以来潮汕方言用字的基本情况提供了珍贵的材料。时至今日,学界鲜有人对美北浸信会传教士编写的潮汕方言文献进行方言用字的比较和研究,本文在统计《潮州话》《汕头方言初级教程》《汉英潮州方言字典》《汕头方言的发音及释字辞典》②为方便阐述,下文将四本文献分别简称为《潮州话》《教程》《字典》《辞典》。由于《潮州话》和《汕头方言初级教程》均为课本,《汉英潮州方言字典》和《汕头方言的发音及释字辞典》则体例相近,故本文将体例相近的文献放在一起进行比较。文献名所指的潮州方言和汕头方言并不对应于当代所说的“潮州话”“汕头话”,《教程》和《辞典》的序言部分都指明其记录的是潮州府城音。A.M.Fielde:First Lessons in the Swatow Dialect,Swatow Printing Office Company,1878;William Dean:First Lessons in the Fie-Chiw Dialect,Bankok,1841;Josiah:A Chinese and English Vocabulary in the Tie-chiu Dialect,American presbyterian Mission Press,1883;A.M.Fielde:Apronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect,American presbyterian Misson press,1883.用字类型的基础上进一步展开研究,讨论不同文献在方言用字上的差异。

一、《潮州话》与《教程》的比较

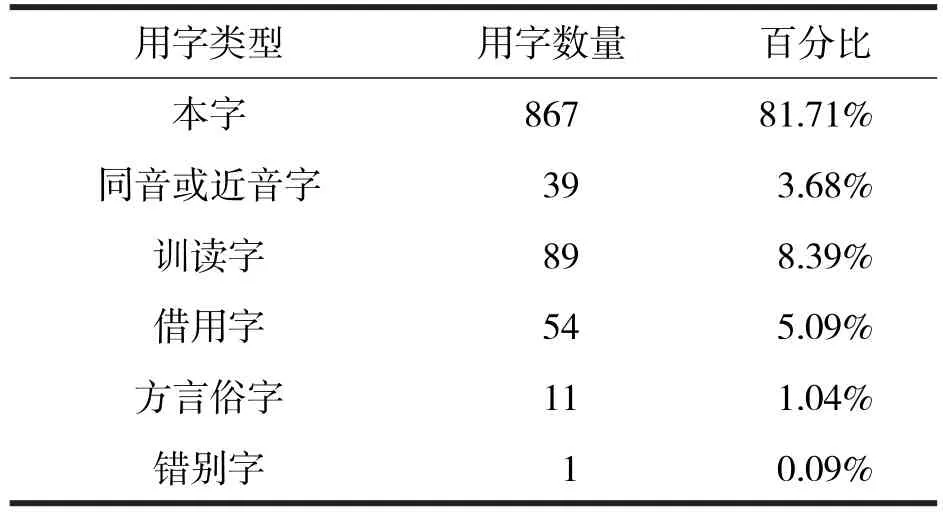

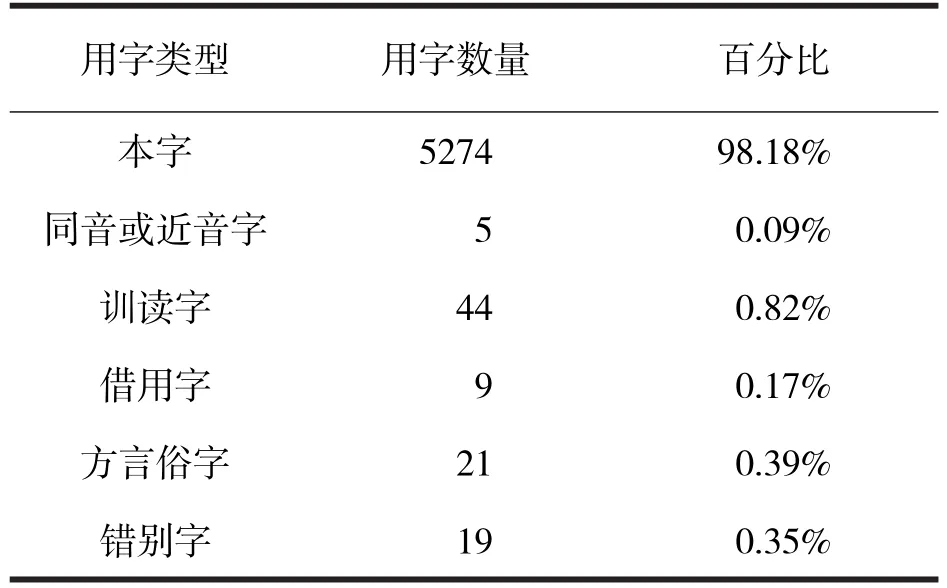

从目前掌握的资料来看,1841年美国传教士璘为仁(William Dean)在曼谷编写和出版的《潮州话》(First Lessons in the Tie-Chiw Dialect)是西方传教士编写的第一本关于潮州话的课本。全书共计48页,内容丰富,包括单字、词语、句子,皆采用罗马字拼音注音,并附有英文释义。据统计,原文共3199个汉字,其用字类型统计①原文用字多有重复,统计时对同一个汉字的相同用法只作一个处理,不计其次数,而计其类型。如表1。

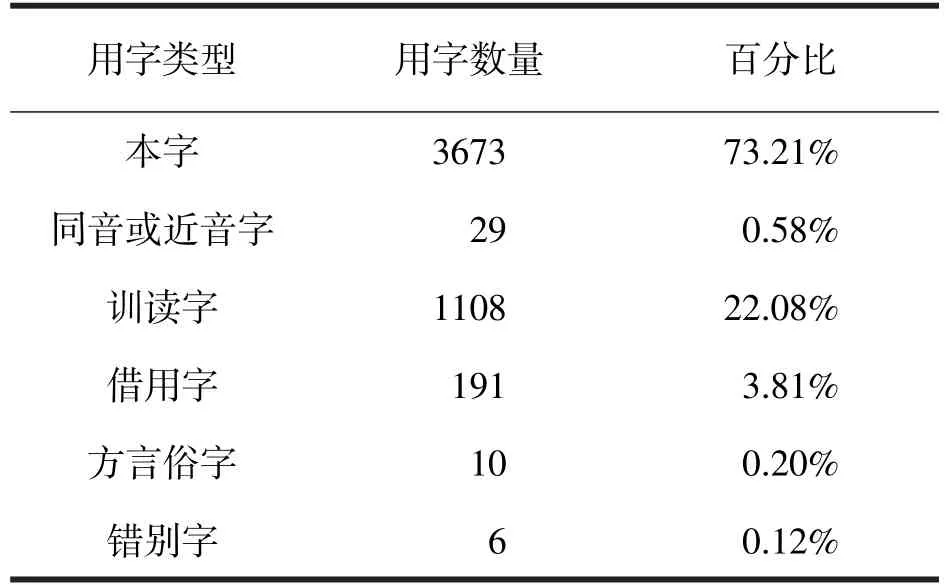

《汕头方言初级教程》(First Lessons in the Swatow Dialect)也是传教士学习潮汕话的课本,由菲尔德女士(Adele Marion Fielde)编写,成书于1878年,比《潮州话》晚了37年。全书共427页,经统计,正文部分汉字数量共计2684个,涵盖的内容包括潮汕话中的人称代词、疑问词、问候语、亲属称谓词等。教材从单字开始讲解,从第189课开始转入双音节词,最后一课为三音节词,每一条词条都用汉字书写,并注上罗马字拼音和英文释义,例句则只有注音和释义。菲尔德女士在前言中对汉字做了简单的介绍,认为汉字在表达潮州话时具有一定的局限性。其用字类型统计如表2:

表1 《潮州话》方言用字比例

表2 《教程》方言用字比例

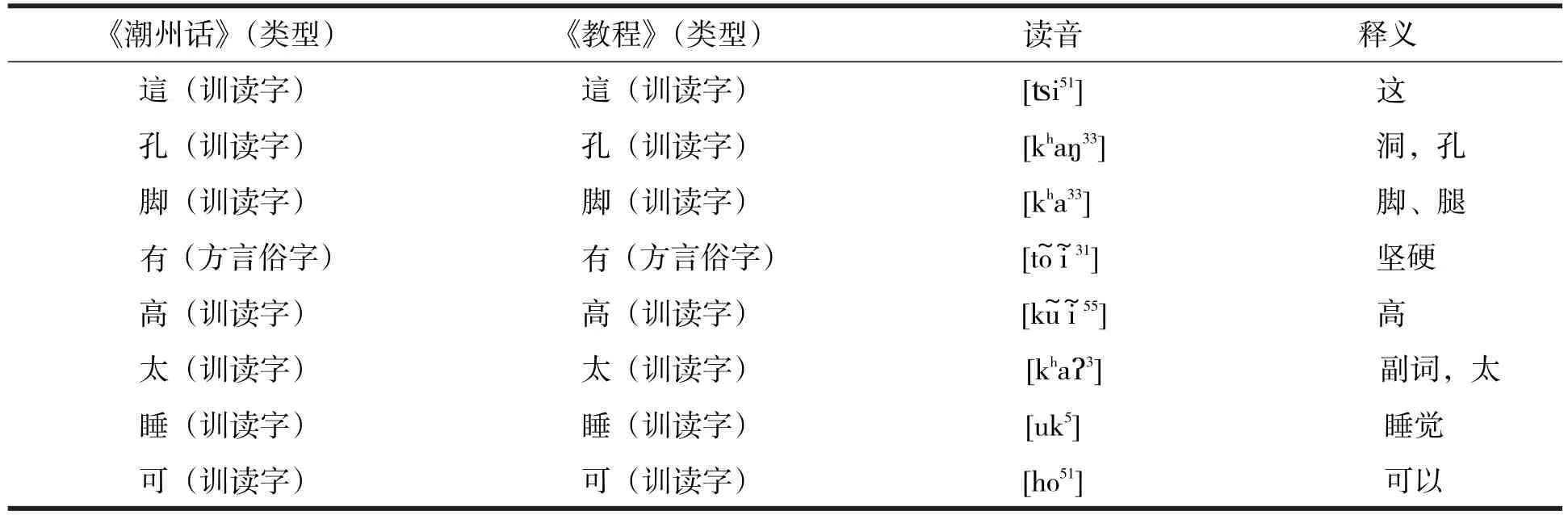

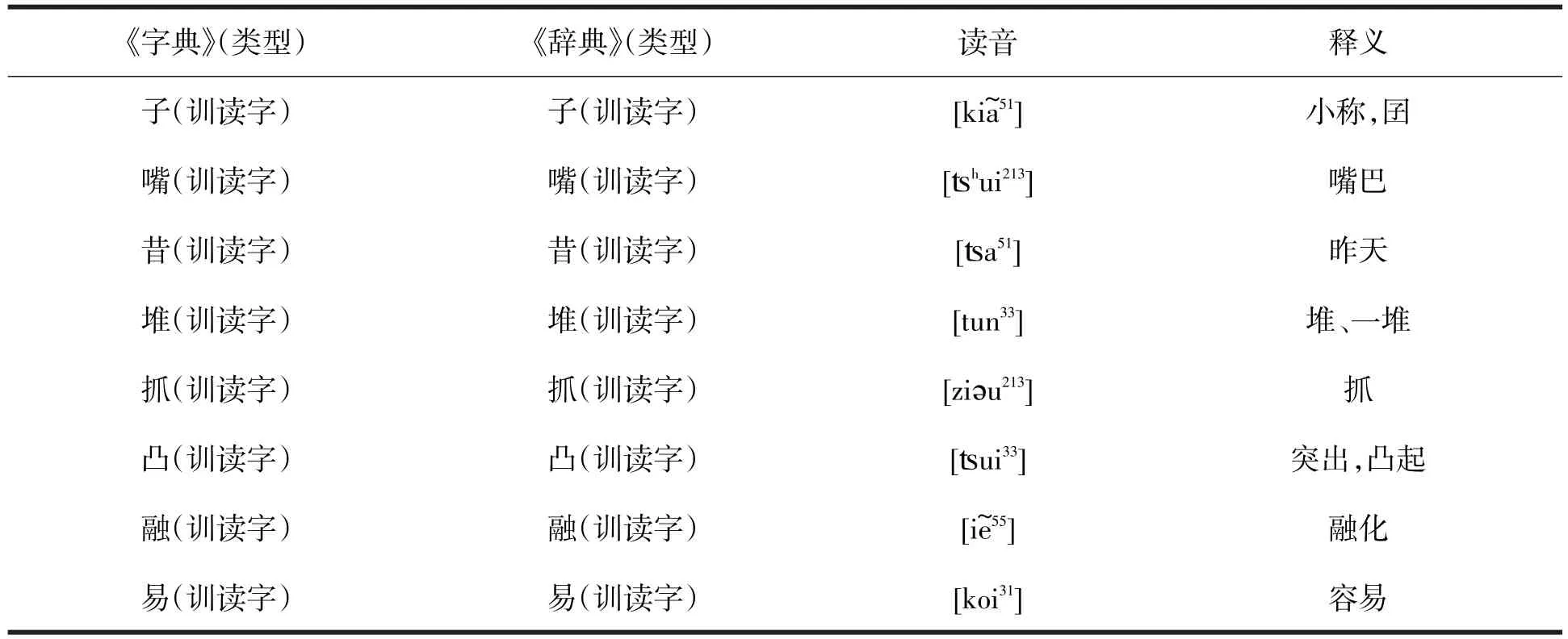

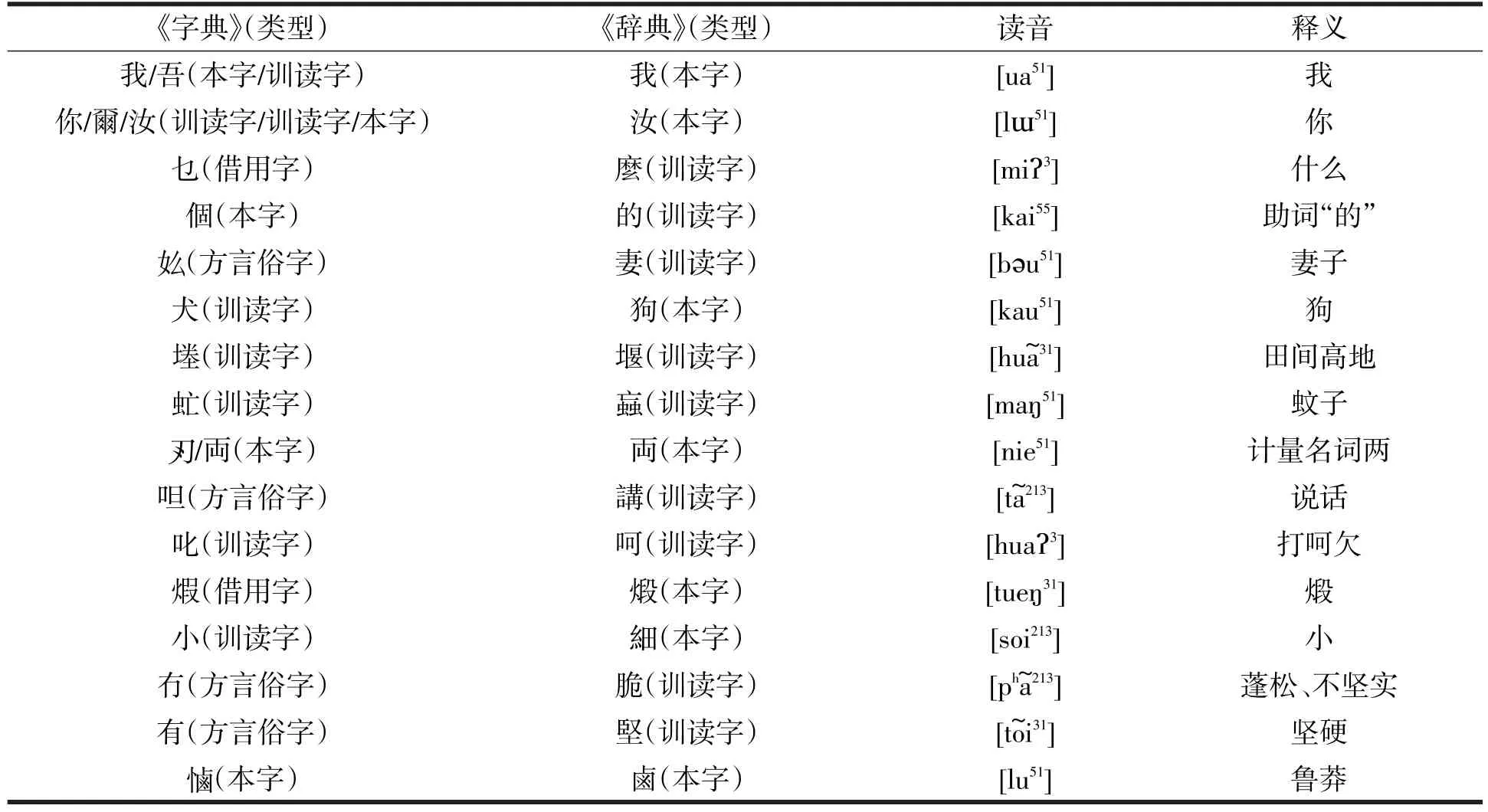

下面是《潮州话》和《教程》常用方言字的比较;见表3和表4。

表3 《潮州话》与《教程》部分相同的方言用字

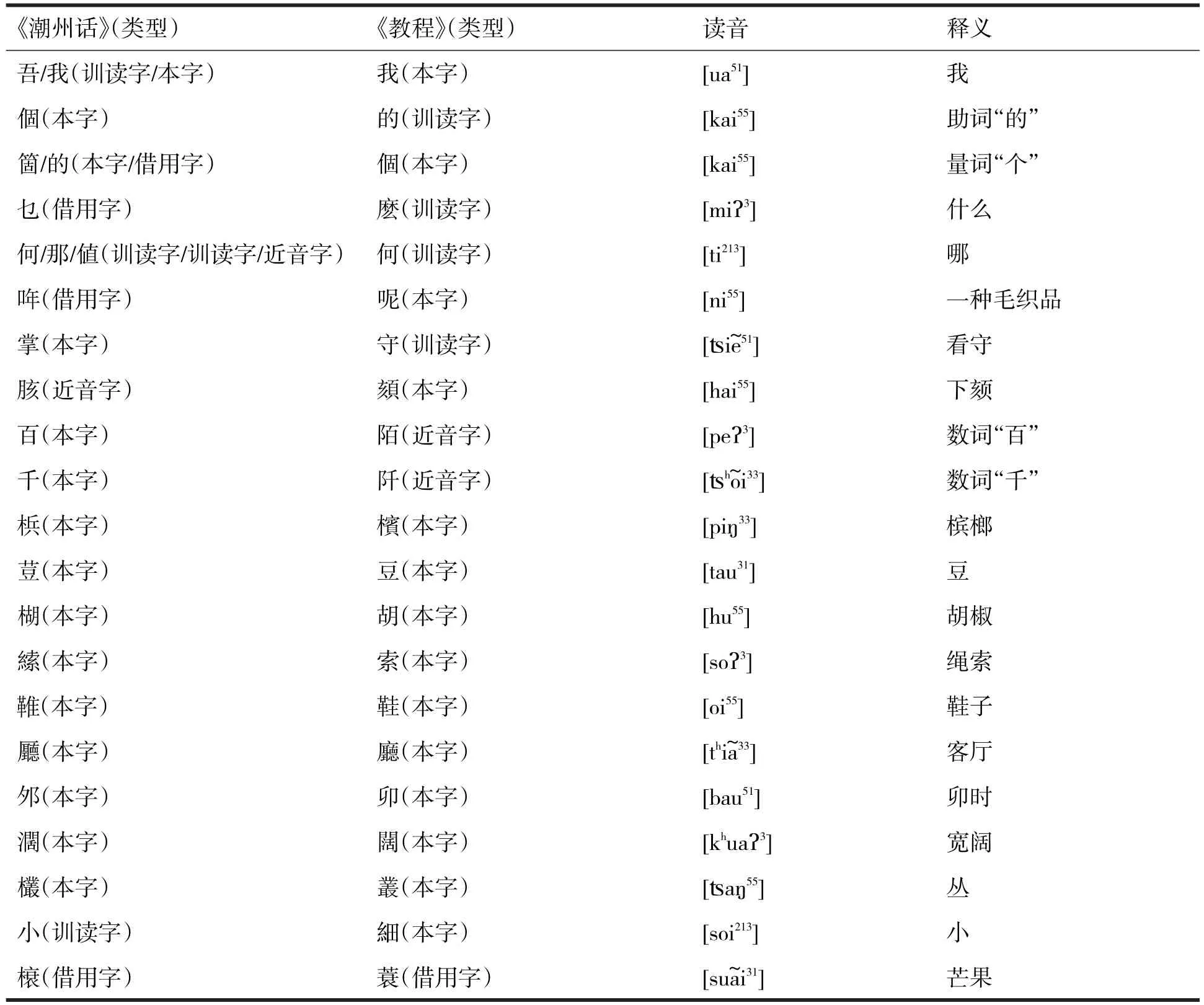

《潮州话》与《教程》的方言用字大同小异,主要在以下几个方面表现出差异。

1.用字的系统性

与《潮州话》相比,《教程》的信息量更大,用字系统性较强。在《教程》中,每个汉字不同用法的罗马字拼音均标注在一起,如“多”,标注的罗马字拼音共有三个,分别是[tɵ/ to33]②斜杠前为文献中的罗马字拼音,斜杠后为笔者转写的国际音标。、[ke/ke33]、第一个是本字的读音,后两个是训读音。一个汉字表示的读音和意义在《教程》中是固定下来的,而《潮州话》则稍显混乱。

《潮州话》中使用多个借字来表示同一个汉字的情况较多。如量词“个”,《潮州话》中用“箇”、“的”表示,“箇”即是本字,“的”则可能是受到书面语的影响,用“的”来表示量词“箇”显然不合理。《教程》则将两者区分开,“個”只用于量词,“的”则表示结构助词,相对而言《教程》的做法更清晰明了,但从今天的眼光来看,用训读字“的”其实是多此一举了。

2.同音字和训读字比例

从《潮州话》和《教程》用字类型的统计结果来看,《教程》同音或近音字趋于减少,而训读字的比例却从8.39%增加到15.73%。《教程》出现的近音字大多是古书中的假借字,如“陌”,北宋沈括《梦溪笔谈》中有:“今之数钱,百钱谓之陌,借陌字用之。”[1]另一方面,《教程》中训读字的用字比例较高。使用训读字是为了保留原义,方便传教士理解字义。从文字的语音来看,训读字一般与本字相差甚远,过多地使用训读字会在一定的程度上误导读者。如表4中表示看守的“掌”字,《潮州话》已使用了本字,但1978年出版的,《教程》却使用训读字“守”,稍显不足。

3.正字的使用

如表4所示,在本字方面,《潮州话》和《教程》用字的差别主要体现在异体字上。《潮州话》的用字与现规范使用的汉字存在一定差别,当是过去老百姓日常使用的非潮汕方言区特有的俗字。如“楜”和“胡”,《康熙字典·木部》引《篇海》的解释:“楜,洪孤切,音乎。胡椒也。本作胡,俗加木。”[2]这说明“楜”“胡”在表示胡椒的意义上可以相互替换。“邜”也是“卯”的异体字。《广碑別字·五画·卯字》收录了“邜”字,引的是《唐叔术生墓志》。相比之下,《教程》中异体字相对较少,正字的使用较多,其方言用字似有逐渐统一规范的趋势。

表4 《潮州话》与《教程》部分不同的方言用字

二、《字典》与《辞典》的比较

美北浸信会的另一名传教士高德(Josiah Goddard)针对传教士缺乏潮汕方言字典的情况,于1847在泰国曼谷年编写了《汉英潮州方言字典》①本文据其第二版(1883年于上海发行)进行研究。。据统计,正文部分共计5592个汉字,均附罗马字拼音及英文释义。编者按罗马字拼音首字母的顺序,由A到Y进行编排,体例与传统的英美词典一致。书的末尾附有索引附录,附录则以部首为纲,按笔画排序。

高德在前言中提到,他编写《字典》的初衷是减少传教士学习潮州话所花费的时间,因此他尽量广泛地收集平常使用到的字词,希望这本字典可以发挥更大的作用,发行更好的版本。编者看到了潮汕方言中文白异读的情况,有意识地在正文部分更多地使用白读音。他也发现同在潮汕地区,不同人的口音相差甚大,并称已经有实例表明,四个老师对同一个字词给出了不同的读音。其用字类型统计如表5。

菲尔德女士编写的另一本文献是《汕头方言的发音及释字辞典》,该著作于1883年,在上海美华书局出版,全书共631页,正文部分是613页,同高德的《字典》一样,也是按照罗马字拼音的首字母进行排序。菲尔德在前言中提到,该书是为在汕头传教的美北浸信会传教士而编写的,共包括5442个汉字,历时4年。在汉字的使用上,菲尔德广泛借鉴了Williams'Syllabic Dic⁃tionary,这本书在菲尔德之前已被广泛使用。目录中的部首源于康熙字典,共214个。菲尔德的《辞典》用潮州白话举例,包括一些有趣的拟声词和民间谚语,内容十分丰富。其用字水平较高,也较复杂,具体统计如表6。

表5 《字典》方言用字比例

表6 《辞典》方言用字比例

《字典》和《辞典》常用字的比较,见表7、表8。

表7 《字典》与《辞典》部分相同的方言用字

表8 《字典》和《辞典》部分不同的方言用字

从上文的表格中可以看出,《字典》与《辞典》的方言用字仍有一些差异,主要体现在:

1.方言俗字的使用

在本字不可考的情况下,编者会使用方言区特有的流传已久的俗字①这类俗字在用字类型上仍划分为本字,因其不是方言区特有的或生造的方言俗字。,或者生造出一些新字。方言俗字若能在语言交际中长期保留下来,便说明其得到语言使用群体的认可,具有相当大的活力,是值得肯定的创造。高德《字典》中大部分方言俗字在《潮州话》中已有所体现,如“”“有”(《潮州话》中写为“”),这些方言俗字在菲尔德的《辞典》中大多被训读字取代,如:“”写为“妻”,“有”写为“”。

又如方言俗字“呾”,是言说义动词,其本字未知。该俗字在潮汕地区使用的频率很高,明本潮州戏文、潮州歌册以及民初张世珍编写的《潮声十五音》等都出现了“呾”,乃至现在的潮剧剧本中也经常使用,可以说“呾”是具有一定生命力的。菲尔德在《辞典》中用“講”字代~替它,显然是训读字。“講”读为[kaŋ53],“呾”读为[ta213],读音差距较大,民众在语言使用中已有明显的区分,不宜混同。

2.训读字的使用

《字典》收录的训读字共计44个,经比较,其中大多与《辞典》相同可见,这类训读字的使用频率比较高。《字典》和《辞典》都收录的“易”字,其实是□[koi31]的训读字。但潮汕人在看到“容易”这个词时仍十分自然地误读为[ioŋ55koi31]②“容”单字调为55调,213是连读变调。。□ [koi31]的本字未知,写为“易”又为民众接受,当是妥当的。训读字本身有自己的字音,一般与本字的读音相差较远,判断其用字水平还得具体考虑该汉字在民众语言使用中的认可度。闽方言区存在大量的俗读音,部分训读字在民众交流中已是耳熟能详,在本字未考的情况下,仍具有不可替代的价值。但若本字是明确而浅显的,编者却用不同的训读字来代替,则容易引起混淆。如高德《字典》中将“犬”的读音标为[⊂kau/kau51],将“吾”的读音标为[⊂ua/ua51],自然是不准确的。

3.生僻字的保留与活用

从用字类型来看,高德《字典》中虽也有少量的训读字和方言俗字,但本字占据绝对的比例,本字中又收录了许多异体字和日常生活较少使用的生僻字。表8中列举的“”“”都是异体字,反映了当时的用字现象,而“”“”“”“”之类的生僻字在日常交流中的使用频率想必不高。相比之下,菲尔德《辞典》的用字中异体字较少,编者似乎有意识地用规范的正字去书写,这点与编写《教程》的做法一致。

另一方面,菲尔德《辞典》中也有部分生僻少用的汉字,如“儊”“擉”等,但这类字不是本字,而是音义皆不同的借用字或意思相同的训读字。如:“眇”,《说文·目部》中有:“一目小也。从目从少,少亦聲。”[3]本义是一只眼小,后引申为失明。但原文的注音是,意思是瞄准、对准目标地看,音义均与“眇”不同。又如“□屼”[lut-sut/ luk5suk5],“Bare,not wooded,as a hill”(光秃秃的,就像没有植被覆盖的小山)。《广韵》入声没韵:“□屼,秃山貌。”[4]“□屼”这个词在日常使用中基本不会出现,普通老百姓看到这个词时估计很难一下子读出来。编者借用这些生僻的方言字词,旨在更好地表示潮州话中本字未考的方言字词。菲尔德在前言也提到,使用潮州话时,很多情况下难以找到准确对应的汉字用字。这类字由于较少出现,日常使用中混淆的情况可能不多,但借用这些生僻的汉字,也会在一定程度上影响使用者的学习,有失客观,难以形成规范。

两本书的编者都从常用的角度进行编写。从选用的汉字和释义看,高德的《字典》书面化的文字更多,应当是在原有字书的基础上请当地人发音,再进行编排。菲尔德的《辞典》则力求为使用频率高但本字未考的词找到合适的汉字用字。言文献对当地人创作的文献多有借鉴,如《潮州话》和《字典》中出现的方言俗字“”,明本潮州戏文《荔枝记》和潮州歌册《白扇记全歌》中也写为“”。诸如“厝”“呾”“冇”等方言俗字,《潮州话》和《字典》都完整地保留了原来的字形。此外,高德《字典》中收录的许多非潮汕方言区特有的俗字,在潮州歌册中也已出现过。《潮声十五音》成书时间略晚于美北浸信会传教士文献,也保留了这些俗字的写法。如《字典》中的“氷”,是“冰”的俗字。潮州歌册《新造刘明珠卷第二十一》中有:“开口呾乞明珠听,小姐氷清人闻名。”①参见《稀见旧版曲艺曲本丛刊·潮州歌册卷》,北京图书馆2002年出版,第652页。另《潮声十五音》京部上平声:“氷,水冻成氷,氷霜。”②参见南江涛《汉语方言研究文献辑刊》,国家图书馆出版社2013年出版,第495页。

不过,相较于传教士文献,当地人创作的方言文献中以同音字和方言俗字代替本字的情况较多。陈力兰《闽南方言用字初探》中提到:“民间方言文献的底本……对于方言词,仍以记音为主,多用拟音字。”[5]“拟音字”即本文所说的同音或近音字。如《荔镜记》第五出中有:“不知是乜人,元来是林犬兄。”[6]其中“元”的本字是“原”,在潮州话中两个字的读音均为[ŋueŋ55],该字在本文例举的美北浸信会传教士编写的潮汕方言文献中都只用“原”字表示。当地人创作的潮汕方言文献中使用的方言俗字也比较多,直到民初《潮声十五音》一类的韵书中,仍收录了“厝”“冇”“呾”“”(娶)等方言俗字,至今仍在使用。

与此不同的是,传教士文献中同音或近音字及方言俗字的使用呈下降趋势(《字典》除外),训读字的使用比例却不断增加,其用字类型与当地人创作的潮汕方言文献仍存在一定的差异。戏文、歌册的语言一般用于传唱,语音相较于文字更重要一些。且对于方言区的人来说,若知道语音,因声寻义自然也不难。传教士文献则大不相同,其编写的目的是服务于在当地宣传福音的外国人,让他们更快地掌握当地的语言。对于一些本字不可考的字,使用意义相同、通俗易懂的训读字可能更易于理解和掌握。且菲尔德也认为,即使根据潮州音一一对译成汉字,很多时候仍觉得难以理解,因此他们转而使用更容易接受的借字去表达相同的意思。编者似乎也在用一种方式为潮汕方言建立

三、与其他潮汕方言文献的比较

美北浸信会潮汕方言文献的成书离不开当地人的协助,在方言用字上也具有一定的传统基础。从明末至民初,潮汕当地人创作的方言文献体现了浓厚的口语色彩和鲜明的地方特色,其中最早可追溯到明本潮州戏文。此后的潮州歌册以及成书时间略晚于传教士文献的方言韵书,也都是潮汕方言用字研究的重要材料。本文主要参考明嘉靖刻本《荔镜记》、万历刻本《荔枝记》,2002年由北京图书馆出版的《潮州歌册卷》,以及民初隆都商人张世珍编写的《潮声十五音》,从中窥探传教士文献的方言用字对其他当地方言文献的承继和突破。

在方言俗字的使用上,传教士编写的潮汕方一个较统一的用字规范,借鉴的同时又有所突破。

当然,传教士文献归根到底是为讲英语的西方人布道传教服务的,也只能在传教士群体中产生影响,具有一定的历史局限性。

结语

19世纪美北浸信会潮汕方言文献的方言用字既有普遍性,又有各自的差异性,在一定程度上受到潮汕当地人创作的方言文献的影响,且逐渐凸显出有别于其他当地文献的用字模式。从璘为仁1841年编写出版的《潮州话》到菲尔德1883年出版的《汕头方言的发音及释字辞典》,在方言用字方面,本字都居于主体地位,其次则是借字。除了《字典》,文献中借字使用的比例,尤其是训读字的比例不断提高。出于为传教士学习汉语提供参考的需要,保留本义、通俗易懂可能是他们编写的首要原则。与此同时,方言俗字和同音或近音字则寥寥可数。

传教士文献中方言用字的使用逐渐趋于稳定,但对于本字未考的方言字,借用什么字或创造什么字来代替还缺乏统一的规范。闽方言的汉字用字一直比较复杂,文献中用字不统一的情况至今依然存在,用字不规则的情况在一定程度上造成了文献阅读的困难,也对潮汕方言的研究造成阻碍。19世纪传教士编写的潮汕方言文献为潮汕方言的历时研究提供了珍贵的文献资料,其方言用字反映了当时的用字特点,具有一定的启发性,其中种种用字现象还有待更深入的研究。本文利用Excel的统计功能,在分析四本文献用字特点的基础上做了初步的比较,为进一步的研究提供基础。

[1]沈括.梦溪笔谈[M].张富详,译注.北京:中华书局,2009:69.

[2]张玉书.康熙字典[Z].上海:上海书店,1985:593.

[3]许慎.说文解字[M].徐铉,校定.北京:中华书局,2012:73.

[4]周祖谟.广韵校本[M].北京:中华书局,2011:484.

[5]陈力兰.闽南方言用字初探[D].广州:暨南大学,2001:46.

[6]吴南生.明本潮州戏文五种[M].广州:广东人民出版社, 1985:375.

Comparison of the Characters of Chaoshan Dialect in the Literatures by Missionaries of the American Baptist Foreign Mission Society in the 19thCentury

XU Xiao-xian

(Department of Chinese,Sun Yat-sen University,Guangzhou,Guangdong,510275)

In the 19th century,missionaries of the American Baptist Foreign Mission Society wrote many literatures,including First lessons in the Teo-Chew Dialect,A Chinese and English Vocabulary in the Teo-Chew Dialect,First Lessons in the Swatow Dialect,A Pronouncing and Defining Dictionary of the Swatow Dialect. Through the statistics and filter in Excel,this paper makes comparisons in the usage of characters.Comparing to the literature which were written by the local people from the late Ming to Early Republic of China,it analyz⁃es the changes of the usage of the characters.It shows that the original characters take up the largest proportion among the four literatures and the borrowed characters take the second.The proportion of the borrowed charac⁃ters,especially for the synonymic characters was continuously increasing,except in the A Chinese and English Vocabulary in the Tie-Chiu Diacect,while both the dialect characters and the homophonous characters account for a small proportion.As for the original characters which were unknown to the missionaries,still there wasn’t an unified system to represent them properly.

American Baptist Foreign Mission Society;Chaoshan dialect;literatures of missionaries;characters used in the dialect;usage types of characters

H177

A

1007-6883(2016)05-0015-07

责任编辑 温优华

2016-01-08

国家社科基金一般项目(项目编号:13BYY103);国家社科基金重大项目(项目编号:12&ZD178)。

徐晓娴(1992-),女,广东潮州人,中山大学中文系硕士生。