数字出版背景下的出版企业经营与管理

万连城,李庆军

数字出版背景下的出版企业经营与管理

万连城1,李庆军2

(1.西安电子科技大学 期刊中心,陕西 西安 710071;2.山东省科技发展战略研究所,山东 济南 250014)

我国出版业当前正处在数字化大变革中,产业形态的升级换代逐渐步入加速期。数字化的存在和发展改变了出版企业的经营战略和出版途径,使企业经营管理的内容、形态以及边界都面临着脱胎换骨的改变。本文指出了我国数字出版背景下的出版企业经营与管理方面存在的问题,并提出了相应的对策措施,以期促进出版业数字出版的良性发展。

数字出版;出版企业;经营管理;数字化

一、引言

近年来,随着计算机和网络技术的迅速发展和普及,人们的生活方式和工作方式都发生了深刻的变革[1]。以产品形态与传播、销售渠道数字化为特征的数字出版企业表现出了强劲的发展势头,给传统出版业带来了严峻的挑战,无论是从内容、制作还是传播、增值服务,企业的各个重要出版环节都受到了深刻影响,出版业务流程在很大程度上得到了重构。在这种情况下,推动传统出版企业逐步转型为数字出版必然成为出版行业的核心任务之一,然而就现阶段来看,我国相当一部分出版企业并没有为此做好准备。探讨数字出版背景下的出版企业经营与管理具有重要的学术价值和现实意义[2]。

二、当前我国数字出版企业面临的问题

当前我国数字出版产业虽然表现出了迅猛的发展势头,然而至今仍没有形成一个完整的产业链,和传统出版业相比,在盈利模式、版权保护以及行业标准、人才建设等方面均明显落后,因而我国数字出版企业依然面临严峻的挑战[3]。归结起来,问题主要集中在以下几个方面。

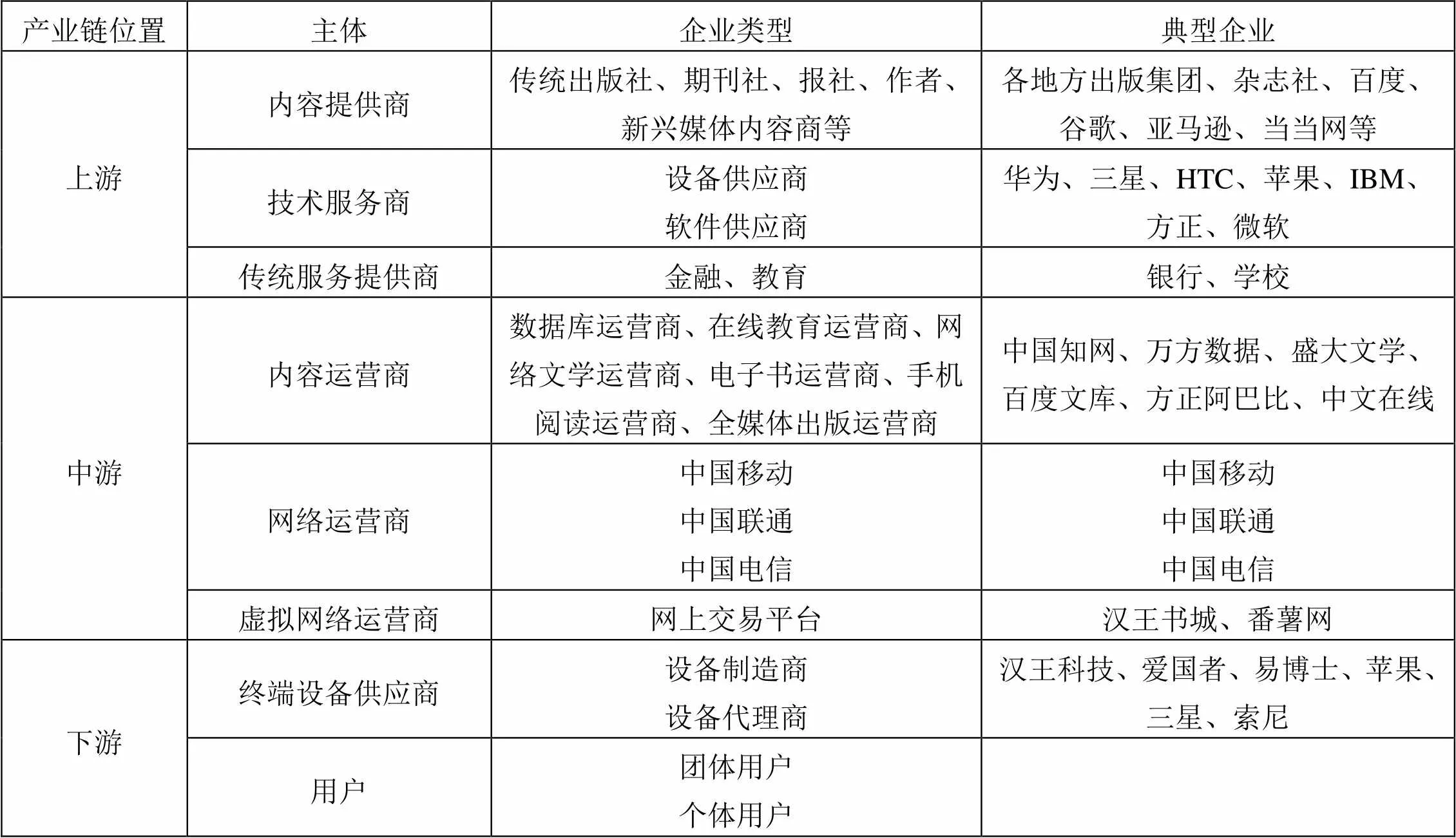

(一)产业链发展不平衡。我国数字出版的出现和发展均是由技术提供商而带动的,所以在数字出版产业链中,这些中游的数字服务商以及下游终端设备制造商就占据了整个产业链中的领军地位,成为发展最为活跃、最为迅速的主体。而在传统出版业中原本处于绝对优势的内容提供商,即出版单位,转而成为了数字出版的配角[4]。除了极少数资金雄厚,技术、人力资源丰富的大型出版集团对数字出版业务进行了积极开拓外,大部分出版单位碍于内容资源、版权保护以及专业人才等方面的限制,只能从属于中游的技术提供商。这就导致整个产业链出现了上游冷、中下游热的不健康状况。而即使在中游,大型数字技术提供商在服务模式上也缺乏个性化特色,经常出现形似甚至重复现象,未能形成一种合理的分工模式,从而导致了资源的浪费[5]。我国数字出版产业链的基本结构如表1。

表1:我国数字出版产业链的基本结构

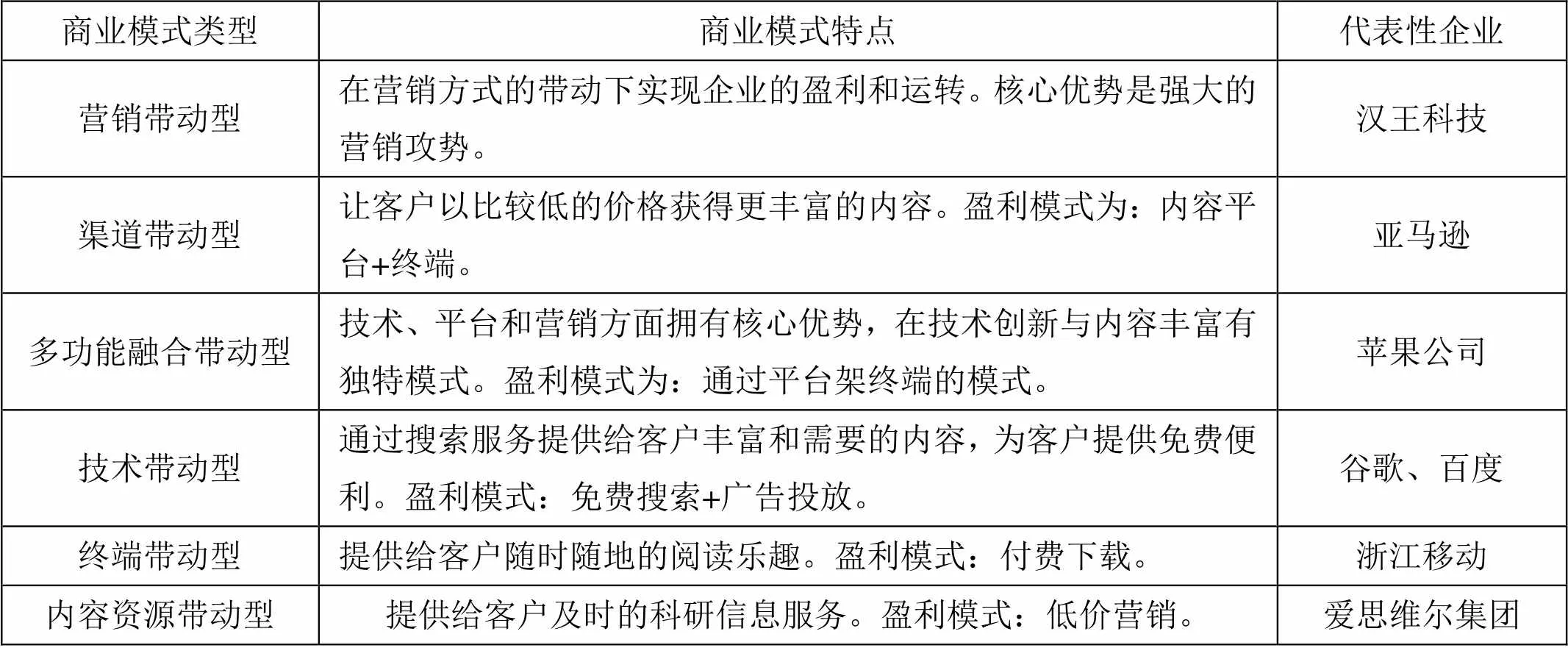

(二)盈利模式不成熟。盈利是企业的核心目标,也是决定数字出版能否持续顺利发展的决定性因素[6],但我国数字出版企业在盈利模式上仍然很不成熟:(1)受传统出版模式的影响,大多数出版单位仅仅将数字出版理解为“纸质文字数字化”,因而只是把纸质出版物简单的放到互联网上,显然这种模式并不能明显提高出版单位的效益。(2)传统出版社在数字出版的相关技术上“先天不足”,只能把书刊数字化传播和推广等重要数字出版环节转交给技术提供商,这样就只能通过出让书刊版权来获得极为有限的受益。(3)我国网络在发展的最初阶段,基本上所有服务都是无偿的,给读者形成了一种网络资源都是免费的错误观念,因而一旦收费,多数读者都较难接受。(4)网络出版在发展中一般都是和电子商务紧密结合来实现的,读者需要借助信用卡或者是网络银行来完成付费,然后才能够进行阅读或者下载。但就目前来说,互联网在金融服务和安全交易环境等方面依然存在较大缺陷,难以让用户放心使用[7]。目前,我国数字出版的商业模式大致分为6类[8],如表2所示。

表2:我国数字出版的商业模式

(三)网络版权保护困难。版权问题是数字出版企业发展中始终无法避开的一个难题,也是数字出版的雷区。无论出版形式如何变化,“内容为王”始终是出版企业的核心,因而内容提供商或者原创者的权益必须得到保护,否则就难以促进优秀作品的持续出现。但是数字技术的发展使得作品复制、修改、传播等都变得非常简单,给版权保护带来了困难。我们通常所说的数字侵权大致有这几种类型:在网上将他人的作品下载或者复制到相关载体,常见的有软盘、光盘等;在未经许可的前提下把其他网站的内容随意链接到自己的网页上;利用一些技术手段进行非法解密,使得用来保护作品的技术屏障失效等[9]。

(四)人才素质有待提高。人才对于企业、行业发展的重要性不言而喻,但是近年来在我国数字出版主体中,多数为IT行业人才,真正具备数字出版管理和技术的人才极为缺乏。在这种情况下,数字出版无论是从整体的严谨性、规范性或者专业性上都存在明显的缺失,在产品的包装、传播以及推广上,往往表现出技术化或者边缘化色彩,难以满足企业的发展需要。对于数字出版企业来说,除了需要熟悉传统出版的人才外,还需要能够掌握和了解数字技术,懂得经营、市场方面的复合型人才[10]。

三、策略与建议

出版企业面对数字化发展带来的挑战,需要更新观念,积极做好数字化管理准备,确保在日益激励的数字化浪潮中处于主动地位。具体来说,企业可以从以下几个方面着手。

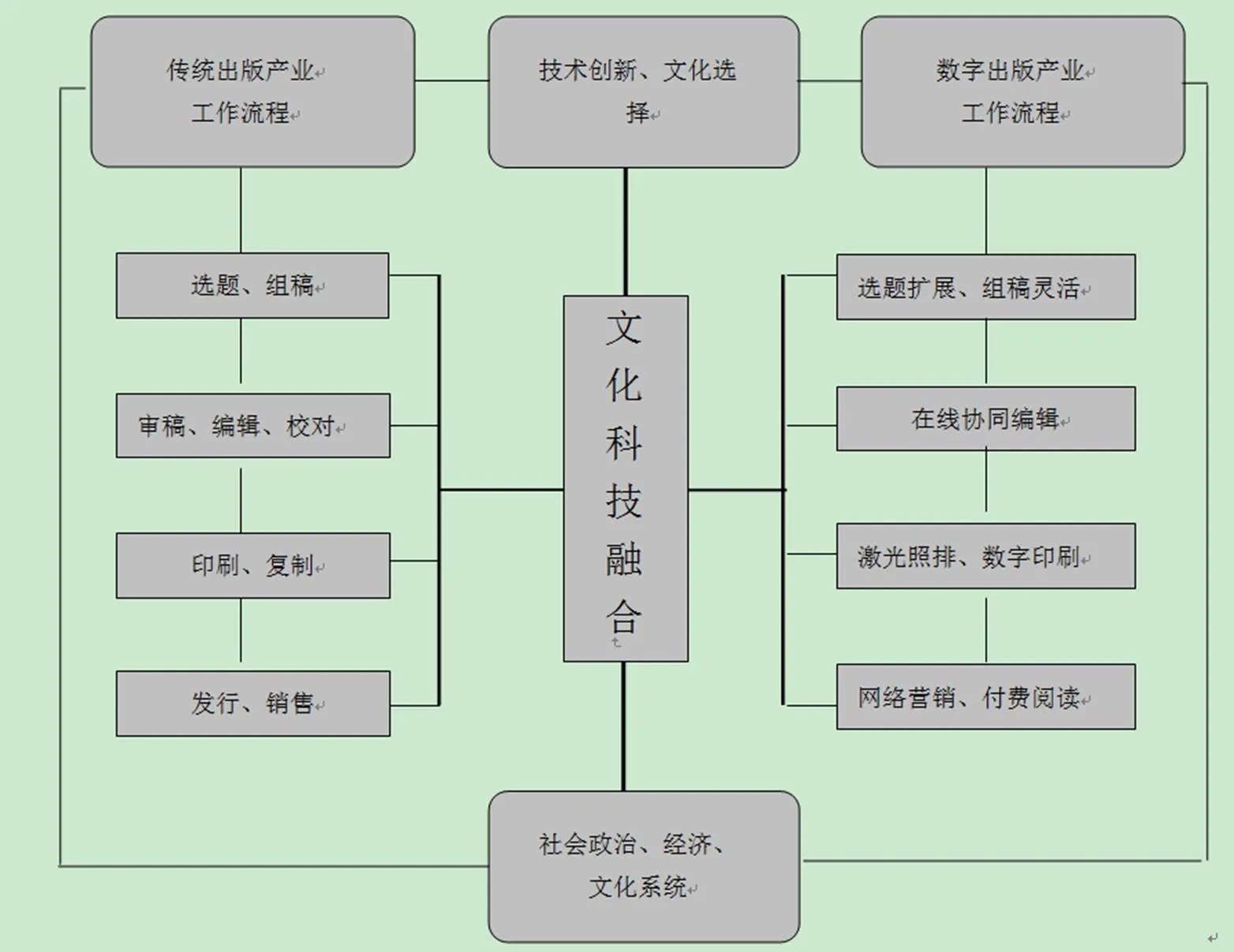

(一)出版企业要适时调整产业链位置,寻求与自身实力匹配的发展机会。出版企业在推进数字出版过程中,需要对自己原来产业链中的位置适时调整,通过对原来产业环节的有效整合以及重建,积极克服原来的薄弱环节,不断提高自身竞争力,最终达到盈利模式的多元化。在一个健康完整的数字出版产业链中,占据主体地位的始终应是内容提供者,而技术提供商只能作为整个产业链中的重要组成部分。对于中小出版企业来说,应当结合市场情况进行准确定位,通常来说,专业化经营是一个较为适宜的策略。对于出版资源做出全面、细致的整理,准确保护时机,积极寻找合作对象,寻求与自身实力匹配的发展机会。在总的经营策略上,应当积极开展小品牌经营,加大选题的创新力度,追求专、精、新。不断完善数字出版产业的工作流程,进行“流程再造”,实现社会价值和经济效益的共赢模式,本文提供一种全新的文化科技融合下的数字出版工作流程图[11],如图1所示。

图1:数字出版的工作流程图

(二)积极扩展盈利渠道,寻找成熟的盈利模式。可以借鉴的盈利模式有以下几种:(1)内容盈利。可以加入提供商的数据库,当今网络资源呈现出爆炸式发展,也使得信息变得分散,因而如果内容资源集中、丰富,势必后形成一种品牌优势,吸引更多消费者。技术提供商通过对这些海量资源的集成,使得数字出版企业能够有效提升盈利;手机期刊,手机的便捷性、移动性都是互联网所无可比拟的,同时手机的唯一性以及互动性,也使得运营商能够更为准确的获得和分析用户反馈数据,对于内容出版商以及广告投放商来说,手机市场都是一个重要的市场。因而出版企业在3G甚至4G时代到来之际,应当高度重视手机订阅以及电子杂志这一蛋糕,使之成为数字出版的重要增长点[12]。(2)广告盈利。网民数量的逐步攀升直接带来的一个影响就是网络广告影响力的日益增大,和传统广告相比,它具有成本低廉、形式多样等优势。对于出版企业来说,网络广告的优势还在于打破了期刊内容必须和广告捆绑销售的局限,使得二者能够分离。在广告选择上,除了纯网络广告,还可以有机结合印刷版广告以及网站广告,根据不同客户的需求制定个性化的广告套餐,也可以对于网站频道以及专栏冠名收取相应的广告费用。(3)服务盈利。这方面内容也较多,比如为客户提供信息定制服务;根据客户需求提供一些行业政策或者条例咨询;对于作者和读者可以为他们提供印刷服务;创设网上商城,对相关专业产品进行销售。

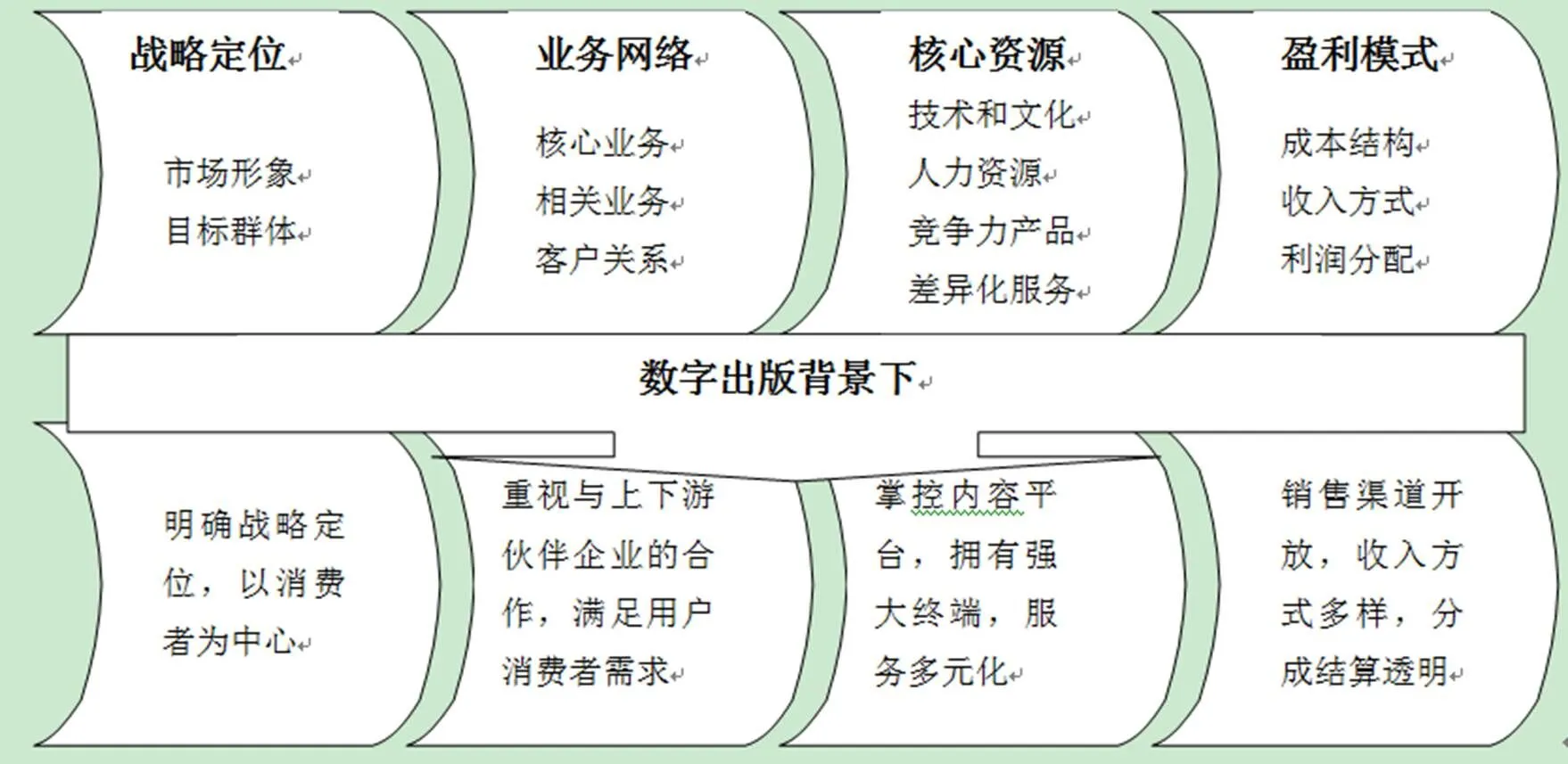

在数字出版背景下,出版企业的商业模式和盈利模式在技术、内容、营销方式等方面都应当进行创新[13],如图2所示。

图2:数字出版背景下出版企业商业模式创新

(三)树立版权意识,积极从事数字版权的维护和管理。出版产业本身就是一种版权经济,因而出版企业应当高度重视版权问题。首先应当整合优势力量对数字内容产品的版权进行管理,最大限度的防止侵权现象的发生,这方面当前较为通用的技术是DRM版权保护。其次应当增强自身对于数字版权的控制。在数字出版背景下,版权保护的对象由原来的纸质版权转型为数字版权和纸质版权相结合。我国数字出版在发展的初期时,广大传统出版社未能形成版权保护意识,使得数字版权大量的转移到了技术提供商受众。与此同时,传统出版社虽然掌握有作者的纸质版权,但是多数并未获得数字版权。为预防这一问题,出版企业在推进自身的数字化时,必须注意对于数字版权的控制,注意签订双方的权利义务关系。

(四)强化数字出版人才队伍建设,为企业顺利转型提供人才保障。随着市场经济的不断发展,我国企业的竞争也日益激烈,而出版企业同时还要应对数字化转型,对于人才的需求也极为迫切。所以对于企业来说,必须积极培养和引进专业的数字出版人才。由于数字出版的根本要义在于数字化和网络化,因而企业无论是在选人、育人还是用人和留人上,都必须结合数字出版的实际发展需要,建立健全有序、有效的人才选用和评价机制,可以结合企业实力,综合采用培训班、进修深造或者学术会议等多种手段,强化对于本企业员工的继续教育,强化技能培训。在人才招聘时,除了综合运用公开招聘、猎头推荐手段外,还可以设立博士后研究站,以吸引高端人才。通过采用上述方式,使得企业获得具备数字化技术、网络化营销、传统出版、出版管理等优秀的复合型人才,使得企业人才结构不断优化和完善,为企业的持续发展提供充足的人才支持。美国、英国、澳大利亚等发达国家在这方面做出了有益尝试,他们认为出版业属于一种高雅的绅士职业,因而对于从业人员要求极高,培训力度较大。统计显示,美国一共有一百多个出版培训机构,所开设的课程已经达到了200多种,企业在选择人才时,都会以职业教育和培训作为重要衡量标准。

四、结束语

综上所述,数字出版代表着出版业的未来和方向,因而出版企业应当直面企业经营管理中存在的各种问题,从产业链、盈利模式、版权保护、人才建设等各个方面入手,努力完成从传统出版到数字出版的转型,构建具有中国特色的数字出版业。

[1] 吴晓英.我国数字出版业盈利模式探讨[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2010(7):97-99.

[2] 周蔡敏.传统出版与数字出版对接的思考[J].湖南大众传媒职业技术学院学报,2010(4):68-70.

[3] 张建军,任延刚,李家林.多元化出版冲击下科技期刊传统出版模式的对策与措施[J].编辑学报,2009(3):249-251.

[4] 莫林虎.浅谈我国科技出版企业数字出版发展策略的设计-基于国外科技出版企业数字出版发展经验的思考[J].中国出版,2011(8):30-33.

[5] TIMMERS P.Business models for electronic markets[J].Journal on Electronic Markets,1998(2):3-8.

[6] MAHADEVAN B.Business Models for Internet-Based E-Commerce:AN ANATOMY[J].California Management Review,2000(4):55-69.

[7] ALEXANDER OSTERWALDER,YVES PIGNEUR,CHRISTOPHER L TUCCI.Clarifying Business Models-Origins Present and Future of the Concept[J].Communications of the Association for Information Systems,2005(16):1-25.

[8] 缪莉.数字化对出版企业经营管理的影响与对策[J].科学与管理,2013(1):77-82.

[9] 肖林霞.数字出版对传统出版业的影响探析[J].社科纵横,2010(8):133-134.

[10] 祁庭林.传统出版该如何应对数字出版的挑战[J].编辑之友,2007(4):4-6.

[11] 张建明.论数字出版泛化的出版概念对出版产业的影响[J].出版发行研究,2009(3):52-54.

[12] GREGORY S,YOVANOF,GEORGE N,HAZAPIS.Disruptive Technologies,Services,or Business Models?[J].Wireless Personal Communications,2008(4):569-583.

[13] DRYBURGH A.A New Frame Work for Digital Publishing Decisions[J].Learned Publishing,2003,16(2):95-101.

Research on Management of Publishing Enterprises under Digital Publishing

WAN LIANCHENG1, LI QINGJUN2

The publishing of China is on the stage of digital revolution, with upgrade and update of industrial patterns stepping into accelerated phase gradually. The existence and development of digitization changes business strategy and publishing path, makes the content, configuration, and boundary of enterprise management face a tremendous change. This paper indicates the problems in themanagement of publishing enterprises under the background of digital publishing, and proposes corresponding strategies to promote digital publishing to develop prosperously.

Digital Publishing; Publishing Enterprise; Management; Digitization

F272

A

1008-472X(2016)06-0106-05

2016-06-19

山东省软科学研究计划项目(2014RKC01004);山东省科学院青年基金项目(2014QN041)

万连城(1983-),男,陕西西安人,西安电子科技大学期刊中心编辑,研究方向:科技期刊出版管理;

李庆军(1982-),男,山东潍坊人,山东省科技发展战略研究所博士,研究方向:科技政策。

本文推荐专家:

倪冠群,福建农林大学,副教授,研究方向:运营管理。

张忠智,陕西电子杂志社,编审,研究方向:科技期刊出版管理。