生态翻译学观照下科技术语的译名变异与规范

黄倩儿

(福建师范大学福清分校 外国语学院,福建 福清350300)

·语言学研究·

生态翻译学观照下科技术语的译名变异与规范

黄倩儿

(福建师范大学福清分校 外国语学院,福建 福清350300)

翻译是导致科技术语变体增加的一个重要原因。在生态翻译学视角下,翻译生态环境中地域和时域的改变,原语生态和译语生态之间的差别,以及以译者为代表的翻译群落在行业属性、文化群体及翻译理念上表现出来的种种不同,都有可能造成术语译名的变异。这些变异永远存在,无法杜绝。规范术语翻译和减少译名变异的最佳办法是运用“汰弱留强”的自然法则,在竞争中经过翻译生态系统的层层淘汰和筛选,形成“整合选择适应度”最高的译名。

术语翻译; 译名变异; 生态翻译学; 翻译生态环境; 原语生态; 译语生态; 翻译群落

一、引言

术语(term)是通过语音或文字来表达或限定专业概念的约定性符号[1]29。在术语学理论中,规定派一直占据主导地位,他们强调术语的单义性和单参照性,认为在同一种语言内一个术语只表述一个概念,同一个概念也只用一个术语来表达[1]35。然而,这种理想状态在客观现实中往往很难实现,许多术语在实际使用过程中很容易出现变体或概念变异。近年来,随着术语学描写派的兴起,人们开始看到并逐步承认术语并非孤立地存在于语言系统之外的特殊词,在使用过程中同普通名词一样具有变异性[2]。翻译是导致术语变体增加的一个重要原因。一个术语对应不同的译名是术语翻译中实际存在也是常见的现象,这种现象被称为“术语的译名变异”(variation of translated term)。

二、生态翻译学与术语的译名变异

“变异”一词源于生物学,由拉丁语variation翻译而来,意指同种生物世代之间或同代生物不同个体之间在形态特征、生理特征等方面所表现的差异[3]。1859年伟大的生物学家达尔文(Charles Darwin)在《物种起源》(《Origin of Species》)一书中用令人信服的材料证明了物种的变异性和承续性。在自然中,外界环境的不同会引起生物形态构造、生理活动、化学成分、遗传特征和地理分布的差异;同时,生物为了适应不同的环境条件会不断地调整自己,生物物种就在这样的生存斗争和自然选择的规律下繁衍生息。

生态翻译学是以达尔文学说为指导思想和理论支撑,在“翻译适应选择论”的基础上发展起来的翻译理论。它是一种利用生态理性特征,从生态学视角对翻译生态整体和翻译理论本体进行综观的生态翻译研究范式。鉴于生态翻译学和“变异”共同的生态学基础,笔者认为运用生态翻译学的翻译理论来分析“译名变异”这一蕴含生物学概念的翻译现象是再合适不过了。

三、科技术语译名变异的原因

科学技术日新月异的发展和各国交流合作的广泛深入不断地推动着新兴技术的共享,大量外来科技术语涌入中国,加之我们民族自身科技原创能力较为薄弱,迫切需要通过翻译途径来吸收和引进外来术语。这些术语被译为汉语后常常出现多个译名,给学术交流和科技发展带来诸多不便。本文尝试从生态翻译学角度来分析科技术语出现译名变异的原因。

生态翻译学借助翻译生态与自然生态之间的同构性,将翻译整体隐喻为翻译生态系统。在这个系统中,翻译生态环境、文本生态和翻译群落三者之间通过不断的物质循环、能量流动和信息传递相互作用,相互依存,共同构建了一个相对的生态平衡。三者中任何一方发生变化,都有可能打破这种平衡,引起译名变异。

(一)翻译生态环境差异与译名变异

世界著名的翻译家安德烈·勒弗维尔(Andre Lefevere)说过:“翻译不是在真空中进行的。”[4]译者将术语翻译成另一种语言时,必然受到社会文化、风俗习惯和价值观念等因素的影响,这些因素都属于翻译生态环境的一部分。在生态翻译学中,翻译生态环境是译者和译文生存状态的总体环境,是翻译活动发生、存在和发展的各种自然与人文的因素的总和[5]90。自然生态环境的改变会引起生物的变异,翻译生态环境的改变同样会使术语产生适应不同环境的译名变体。

1.地域差异与译名变异

两岸三地①在科技术语的翻译与表达上存在诸多不统一之处,这是翻译生态环境中的地域差异引起的译名变异。虽然两岸三地同属于具有中华民族文化根基的汉语群落,但长期以来不同的社会制度、不同的工作生活环境以及不同的语言文字使用习惯,使两岸三地的译者形成了对外来科技术语不同的译法[6]。

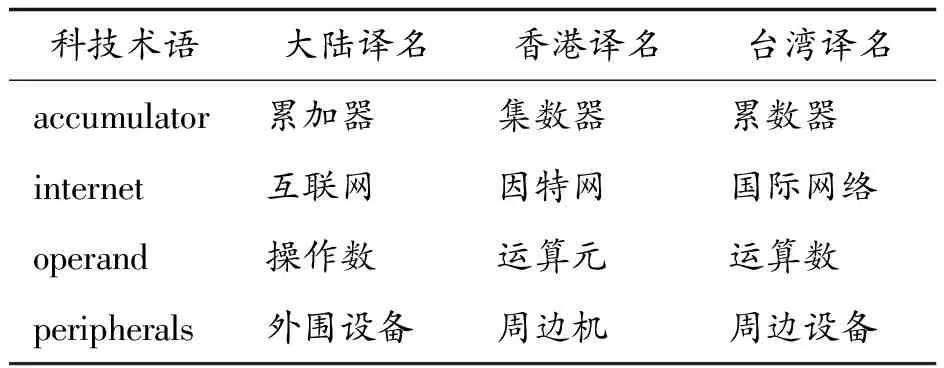

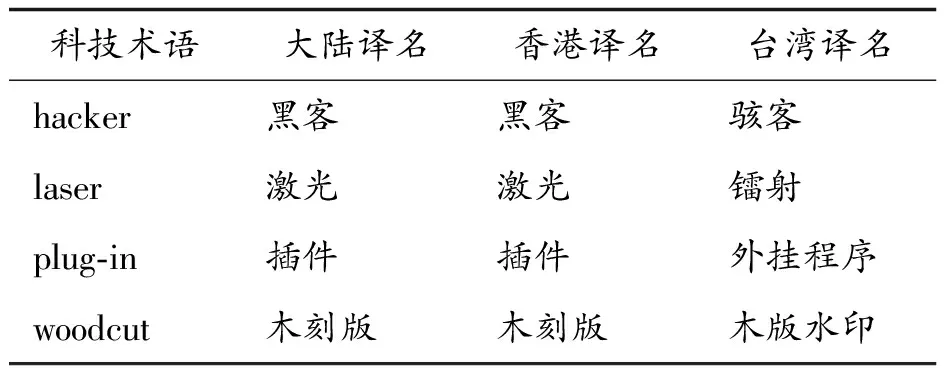

表1中两岸三地的翻译各不相同,各有侧重。相比之下,大陆更倾向于意译,多关注术语的学术内涵,译名相对较严谨。而台湾多关注术语的字面意义,香港则偏爱音译,这与香港地区长期以来使用双语交际的客观实际密切相关。表2中大陆和香港的翻译是一致的,与台湾不同。香港地区因为地缘关系,从未中断和内地的联系,二者在语言的分歧上相对少一些。台湾地区由于政治历史原因和自然地理因素与大陆长期隔离,因而与大陆的分歧更加明显一些。表3中港台的译名是一致的,但与大陆不同。香港曾是英国从旧中国割据出去的殖民地,英式英语是其外来语的主要供应商;而美式英语在台湾的外来语中占主要优势。港台两地受到英语语言和思维习惯的影响较深;而大陆在很长一段时间与前苏联的关系密切,受到俄国语言和文化的影响较大。再加上港台之间信息沟通渠道相对畅通、科技交流比较频繁的缘故,形成了港台译名相对接近,与大陆表述有一定差距的情况。

表1 两岸三地译名完全不同的科技术语

表2 大陆香港译名一致但与台湾不同的科技术语

表3 港台译名一致但与大陆不同的科技术语

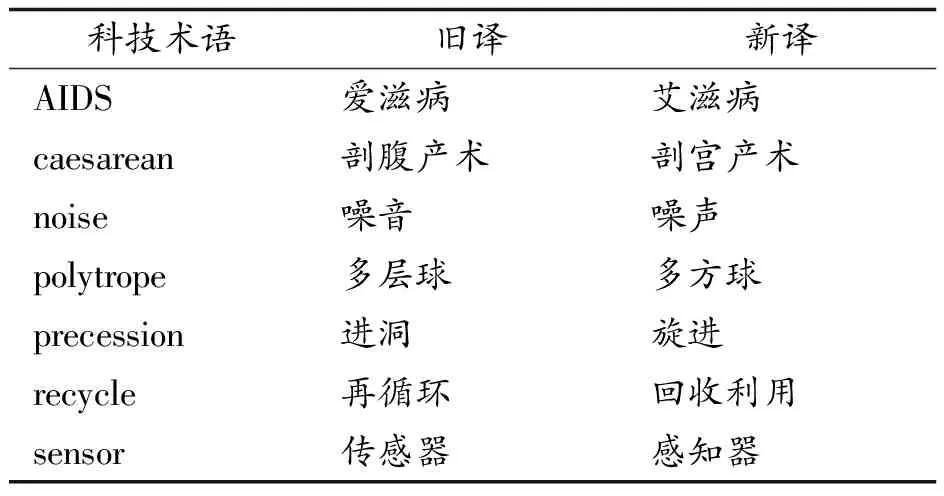

2.时域差异与译名变异

自然生态环境不仅是多样化的,而且是千变万化的。同样,翻译生态环境也是一个不断变化的、动态的系统。一定历史时期所产生的术语译名在一定程度上反映了该时期的社会文化观念和科学发展水平。随着时间的变迁,社会观念会不断更新,科学技术会不断进步。特别是在这个知识爆炸的时代,知识更新的周期越来越短,一些科技领域的变化周期只需要一两年的时间[7]。为了适应新时期的翻译生态环境,术语出现新的变体在所难免。

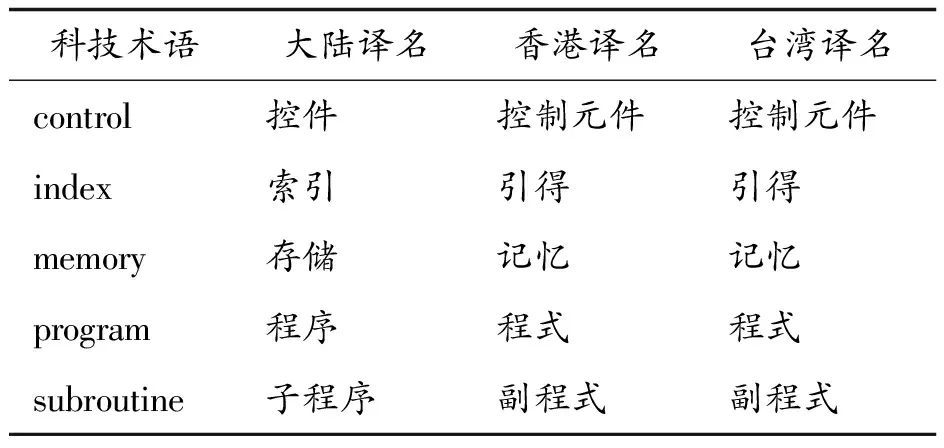

表4 时域差异引起的译名变异

语言作为人类交际的有利工具,每时每刻都在反映这个社会环境的变化。从表4可以看出,随着时间的变化,一些译名已经不能完全准确地反映不断进步和发展的客观现实,如医学研究的深入使人们对“AIDS”的传播途径以及“caesarean”技术有了更正确的理解,于是旧的译名被“艾滋病”和“剖宫产术”取而代之。还有一种情况是原有的译名并没有错误,但随着科技的发展和知识的演变,术语本身的内涵和外延发生了变化,旧的译名不再适应变化了的翻译生态环境,需要用新的译名来对术语做出新的诠释。如表4中“recycle”一词原译为“再循环”,随着社会的进步,新的译名显然更适合新的处理技术。

(二)文本生态差异与译名变异

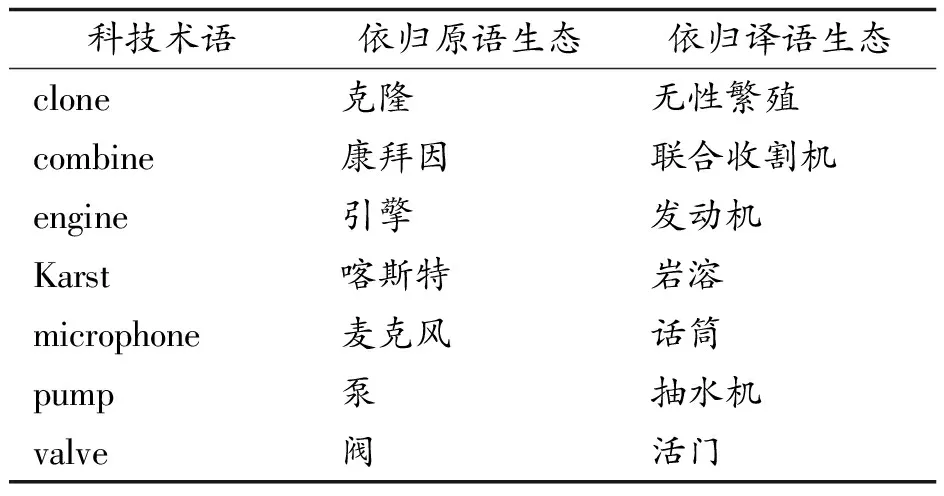

翻译是两种语言文化的转换。生态翻译学把原语和译语都看成一个文本生态系统,即原语生态系统(简称原语生态)和译语生态系统(简称译语生态)[5]91。术语翻译实质上就是术语在以英语为译出语的原语生态和以汉语为译入语的译语生态中的转换。英汉语言隶属不同语系,一个是表音的印欧语系,一个是会意的汉藏语系,二者构成了截然不同的文本生态环境。在翻译术语的过程中选择依归于原语生态或译语生态,至少会形成两种不同的译名变体。依归于原语生态,表现为在翻译过程中进行异化处理,用音译的方式展现术语的异域风情;依归于译语生态,表现为在翻译过程中进行归化处理,用意译的方式使术语更贴近中国人的语言和思维习惯,更接地气。

表5中术语的两种译名变体在历史上并存了很长一段时间,迄今为止都有人使用。回顾中国术语翻译的历程,最后能站稳脚跟的大多是符合汉语生态环境的译名,如历史上曾经出现过的“德律风”(telephone)、“水门汀”(cement)、“康克利脱”(concrete)和 “费西加”(physical),早已被“电话”“水泥”“混泥土”和“物理”所取代,永远退出历史舞台。当然也有例外,如“克隆”(clone)和“引擎”(engine)等译名,虽不如“无性繁殖”和“发动机”贴近汉语的语言规范和表达习惯,但读起来朗朗上口,早已为大众所接受并广泛流传。大浪淘沙,胜者为金,这些变体最后的命运如何,还有待时间的考证。

表5 依归不同文本生态引起的译名变异

(三)翻译群落差异与译名变异

翻译群落是与翻译活动相关的诸者的集合体,包括了译者、原文读者、译文读者、译品评论者、译文审查者和译著出版者等[5]92。译者是翻译群落的主体和灵魂人物。翻译群落所处的学科行业属性、代表的文化群体以及翻译理念的种种不同都会造成术语译名的变异。

1.行业属性差异与译名变异

具有不同行业属性的译者在选择译名时,会因为所从事学科领域的不同而出现差异。譬如,“cell”一词在生物学中是“细胞”,在电气学中是“电池”,在电子学中是“信元”,而到建筑学中却成了“隔板”; “deposit”一词在金融业中是“储蓄”,在矿冶业中是“储矿层”,到商贸行业中摇身一变成了“定金”;又如“drone”一词在生物学中是“雄蜂”,在航空学中是“无人驾驶飞机”,在医药学中则成了“标靶”;再如“cut-off point”一词,在金融学中被译为“截止点”,在交通行业中是“熄火点”,在税务行业是“起征点”,在物理学中是“临界点”,而在统计学中又成了“分界点”。

2.文化群体不同与译名变异

翻译群落所代表的文化群体的不同也会影响译者对译名的选择。如表6所示,许多计算机术语在专业文化群体中早有定名,但随着网络文化的兴起,一些译名变体应网络文化群体而生并逐渐流行起来,它们带有鲜明的网络语言色彩,嬉笑怒骂,插科打诨,解构经典,否认权威,尽显后现代的特点[8]。这些译名虽然多属于非正式语体,但由于受到特定读者群体的追捧,也和那些正式语体的译名共存下来。

表6 译者所代表的文化群体不同引起的译名变异

3.翻译理念不同与译名变异

术语学认为,术语的选定应当遵循包括专业性、准确性、单义性、科学性、理据性、简明性、能产性、稳定性、系统性及约定俗成性在内的十一条原则[1]41,然而在术语翻译的实际过程中,要满足所有的原则存在很大的困难。翻译时必有取舍,个人理念不一,取舍往往不同,于是就形成了不同的译名。这些译名可谓仁者见仁,智者见智。如生物学名词“heterozygote”和“zygophase”在《微生物学名词》中分别被译为“异形合子”和“接合阶段”,而在《细胞生物学名词》中则被译为“杂合子”和“合子期”[9]。前者的准确性较强,充分体现了该术语的概念内涵;后者也毫不逊色,语言表述言简意赅,可读性更强。再如“Hot-key”“refresh”和“snap shot”三个计算机术语, 它们分别对应“快捷键”“重新载入”“屏幕快照”和“热键”“刷新”“截屏”两种译名。显然,前者在达意上棋高一着,后者在传神上更胜一筹。这些译名各有各的优势,孰是孰非,难分胜负。

四、术语翻译的规范

可见,译名的变异是对翻译生态环境②的适应,属于正常的语言现象,也是无法杜绝的客观存在。然而,万变不能离其宗。在一定允许范围内的变异是合理的,而杂乱无章的变异只会造成混乱,破坏学科专业词汇的系统性。因此,对译名的统一和规范是学科发展与社会进步的需要。术语的规范就是对术语中各种变体的取舍,上述的十一项原则就是规范的具体内容。对于科技术语的翻译而言,这些原则同样适用。译者应该尽力去实现这些原则,但不能将其作为硬性规定来强制执行。对此,我国术语学领军人物郑述谱教授的建议是“既要肯定它,尊重它,也要敢于否定它,违反它”[10]。对译名的变异可以逐渐地控制、消减,但是无法彻底地根除,过分强调规范和统一,只会扼杀术语翻译的创造性与生命力。

在自然界中,任何物种如果不随着生存环境的变化而发生相应程度的变异和改进,其最终的结局便是走向灭亡。自然选择的作用在于保存和积累各种变异,适者生存,优胜劣汰。这种“汰弱留强”的自然法则同样适用于规范术语的翻译。首先承认这些变体的存在,然后在翻译过程中不断地把不好的不适应翻译生态环境的排斥掉,把好的适应翻译生态环境的保存下来,在竞争中经过翻译生态系统的层层淘汰和不断筛选,最终形成“整合选择适应度”[5]19最高的译名。

五、结语

变异是自然界永恒的主题。在自然界中没有预定的目的,也不存在预先的设计,生物按照自身的法则在无休止地变异和进化。变异是选择的基础,自然选择就是有差别的存活和生殖;选择是变异的归宿,只有不断地汰弱留强,生物的体制才会逐渐进步。同样,译名变异和术语规范也是一对矛盾体,他们之间不是二元对立、此消彼长的关系,而是相辅相成、辩证统一的。只要一个学科在成熟、在进步,变异就永远存在。变异是规范的前提,没有变异就谈不上规范;变异的最终必然走向规范,没有规范,译名的变异就会泛滥成灾,从而失去术语存在的意义和价值。

从时间维度看,变异和规范永远共存。因此,面对术语译名的种种变异,没有必要如临大敌,更无需围追堵截,应当用宽容的态度去看待它的存在,用生态的办法去规约它的发展。“一名之立,旬月踟蹰”③,术语译名的规范不是一朝一夕、一蹴而就的事情,需要全国科学技术名词审定委员会权威机构发挥宏观调控作用,因时因地、宽严相济地审定和规范科技术语的译名翻译,同时还需加强各地区以及各国之间的学术交流,在交流中促进术语译名的统一和规范。当然,所有的工作都应当建立在尊重自然选择机制的基础之上,让术语译名在变异和规范的矛盾冲突与相互竞争中共同发展,最终达到平衡和制约。

注释:

①这里的“两岸三地”主要讨论的是中国大陆、台湾和香港地区。澳门虽受葡萄牙语影响,但地小人稀,语言影响微弱,传统上多追随香港,通常将其与香港合为一地看待。

②翻译生态环境有大小之分,正文第三部分中论述的是狭义的翻译生态环境,而这里指的是广义上的翻译生态环境,其内涵覆盖了第三部分中所提到的翻译生态环境、文本生态和翻译群落。

③出自中国近代翻译家严复的《天演论》。

[1] 冯志伟.现代术语学引论:增订本[M].北京:商务印书馆,2011.

[2] 孙寰.术语的功能与术语在使用中的变异性[M].北京:商务印书馆,2011:165-166.

[3] 赵艳秋.俄汉文学翻译变异研究[M].上海:复旦大学出版社,2013:1-2.

[4] LEFEVERE A.Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press,2004:95-96.

[5] 胡庚申.生态翻译学建构与诠释[M].北京:商务印刷出版社,2013.

[6] 吴国良.英语术语翻译与译名规范研究[M].杭州:浙江大学出版社,2009:81-82.

[7] 张彦.科学术语翻译概论[M].杭州:浙江大学出版社,2008:95-96.

[8] 杨仕章.外来语译法选择的文化学阐释[J].解放军外国语学院学报,2015,38(1):129-135.

[9] 王晓鹰,徐杰.科技期刊编辑实践与科技术语规范译名[J].中国科技期刊研究,2012,23(1):153-155.

[10] 郑述谱.术语学论集[M].北京:商务印书馆,2014:298-299.

(责任编辑:李晓梅)

Variation and Standardization in the Translation of Scientific and Technological Terms from the Perspective of Eco-translatology

HUANG Qian’er

(Foreign Language Department, Fuqing Branch of Fujian Normal University, Fuqing, Fujian 350300, China)

Translation is one of the most important reasons for the increase of variation in the scientific and technological terms. From the perspective of eco-translatology, variation of translated terms may be involved with the geographic and diachronic changes in the translational eco-environment, the contrast between source-text ecology and target-text ecology, the different study areas translators coming from, the different cultural community they represent, as well as the their disagreement in different translational idea. These variations will exist forever in the terminological system and never disappear. Therefore, the best way of reducing the variation and standardizing the translation is to survive the fittest by means of natural selection.

terminological translation; variation of translated term; eco-translatology; translational eco-environment; source-text ecology; target-text ecology; translation community

2016-09-16

2016年福建省社会科学规划项目“术语翻译对国家话语体系的构建研究”(FJ2016C164)

黄倩儿(1982—),女,福建莆田人,福建师范大学福清分校外国语学院讲师,硕士,研究方向:翻译理论与实践。

H059

A

1674-0297(2016)06-0125-05