口译标准及其实现

——一项基于顺应论的口译教学实证研究

伍永花

(中国传媒大学南广学院 国际传播学院,南京 211172)

口译标准及其实现

——一项基于顺应论的口译教学实证研究

伍永花

(中国传媒大学南广学院 国际传播学院,南京 211172)

顺应论认为语言的使用是语言使用者在语境和语言因素制约下不断进行动态顺应和选择的过程。将顺应论应用到口译标准教学实践中,通过研究和学习顺应的语境相关成分、顺应的结构对象、顺应过程的动态性和顺应的意识突显性,解析“准、整、顺、快”口译标准的具体意义,并从方法论的角度回答如何实现口译的准、整、顺、快。

口译标准; 顺应的语境相关成份; 顺应的结构对象; 顺应的动态性和意识突显性

一、研究背景

“翻译标准是衡量翻译产品质量的尺度,是任何一种翻译活动都应该遵循的准绳,也是翻译人员应该努力达到的目标。”[1]10口译因其现场性、即时性的特点,与笔译在标准要求上有不同之处。毛泽东的俄语翻译李越然把口译标准概括为“准确、通顺、及时”,归纳为“准、顺、快”三个字[2],这一标准成为我国很多口译教材的编写标准。比如,任文[1]主编的全国翻译硕士专业系列教材之《交替传译》、李长栓[3]著《理解与表达:英汉口译案例讲评》都将“准、顺、快”作为教材编写的口译质量评定标准。

同时,“全面”“信息的完整性”“意思的完整性”“完整准确”等指标越来越多地出现在人们的视野之中。“Marrone1993年对口译质量的评价调查表明,人们比较重视翻译意思的完整性、对原文的忠实度以及术语的准确性。1995年Mack与Cattaruzza对五个双语会议进行的调查结果表明,一个理想的译者应该完整准确地把发言者的意思翻译出来。”[4]北京语言大学外国语学院张威做了一项调查分析,考察口译使用者对评价口译质量因素的最先选择。数据分析结果显示:不同交际目的、不同知识背景、不同外语水平的三类人群对口译质量因素的选择在某些因素(逻辑、语法、语音、声音、专业术语等)上表现出较大差异,但三类人员在“信息的完整性”和“表达流畅”两类因素上没有显著差异。排在第一位的是“信息的完整性”,比例均在70%以上;其次是“表达流畅”,三类人员的重视程度均在50%以上,也没有显著差异[5]。鲍刚认为口译标准可以概括为“全面、准确、通畅”[6]。 如果“准”是对译语“质”的要求,那么“完整”“全面”则从信息“量”的角度对译语质量提出了要求。

综合考虑口译“质”“量”标准,本研究将“准、整、顺、快”作为口译标准和质量评估参考。其中,“准”指译语要忠实于原文内容;“整”强调口译信息量的完整,传达了原语信息的70%以上、80%以上还是90%以上;“顺”和“快”是指译员能够做出通顺、流畅、即时的译语产出,能让异语双方的信息传递和交流顺畅地进行下去而不致延误[7]。与相对成熟的口译标准理论研究相比,针对实现口译标准的方法论研究很少。本研究拟从语用顺应论的视角探求“准、整、顺、快”口译标准的具体含义及其实现方法,从而使口译标准教学更具备方法论上的可操作性。

二、理论综述

维索尔论(Verschueren)在其著作《语用新解》中将顺应论与其语用综观说搭建成一个完整而统一的语用学理论框架,用以解释“语言行为的全部复杂现象”[8]7。影响较为深远的是其提出的顺应论(Theory of Adaptation)。顺应论重视人们在语言行为中的认知操作过程,强调这一过程的动态性、顺应性和选择性。语言使用者的意识主体性、语言能力、语境因素都对这一过程产生影响。语言变异性、协商性及顺应性的特征使人们能够在语言使用过程中进行动态选择。变异性提供了语言选择的可能范围;协商性突出了语言使用者的主体性,可以有意识地、能动地根据灵活的原则和策略做出选择;顺应性则使语言使用者的选择有了语境制约性因素[9]55-63。

(一) 顺应的语境相关成分

顺应的语境相关成分从顺应发生的位置解释语言表意功能过程,它包括交际语境中任何一个和语言选择构成相互顺应的要素[9]66-69。交际语境包括心智世界、社交世界和物理世界。

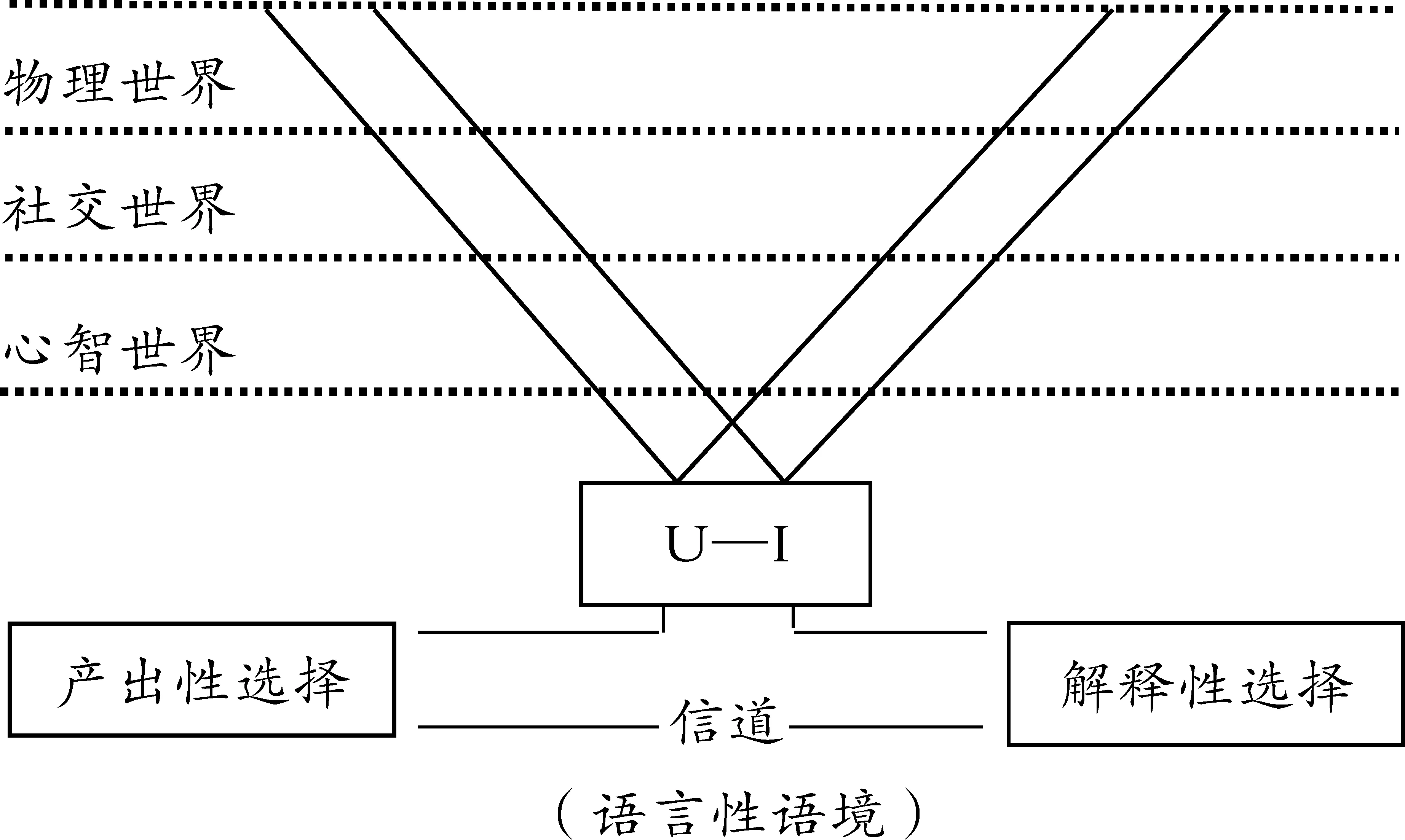

图1 顺应的语境相关成分[9]76

在一般语用交际中,U即utterer,代表发话人;I即interpreter,代表释话人。在口译中,U和I可以分别代表发话人和译员。发话人发言时做出语言产出性的选择,译员则在口译时做出解释性语言选择。心智世界、社交世界和物理世界没有严格的界限区分,他们共同构成语言选择顺应的交际语境。心智世界涉及到交际主体的愿望、动机或意图等,概括为交际主体的认知因素和情感因素;社交世界因其所包含的社交场景、公共制度及文化因素影响着交际主体的语言选择;物理世界强调时空指称的相对性、交际主体在物理世界中的位置,对于决定某些语言选择及其意义有很重要的作用。语言行为的交际成功是因为交际主体在做出语言的选择和顺应时,其心智世界、社交世界和物理世界均有所“重合”(如图1所示)。

1.心智世界顺应

顺应论认为语言使用者认知操作激活的心智世界包括认知因素和情感因素。认知因素以种种概念化的形式提供沟通心智世界和社交世界的桥梁,解释社会性互动;而情感因素则指诸如感动(affect)、投入(involvement)现象,这些现象是互动的态度性前提[8]104。

在口译实践中发话人和听众处于不同的心智世界,作为沟通桥梁的译员,首先要适应发话人的认知和情感语境,构成互动性顺应,其次要适应听众的认知和情感语境,解释社会性互动。比如,中文听众熟知的“改革开放前”“解放前”等词语,译成“before reform and opening up”“before liberation”看似没有不妥,但对中国认知不多的外国人未必能理解。因此,若译成“before reform and opening up in 1978”“before 1949/the founding of PRC”,则更加顺应了不了解中国的外国听众的认知语境,从而让他们对发话人的内容有更加直观的认知。

2.社交世界顺应

和语言选择构成相互顺应的社交世界因素有很多。文化一直都是最能反映社交世界与语言选择关系的因素[9]91-92。

口译不是简单地译出发话人所说的内涵意义(denotation)或者字典意义、语法意义就可以的,不同的社会场景或者文化会赋予语言一定的外延意义(connotation)或者交际意义。译员要明白发话人和听众可能处于不同的社交世界,对发话人特定词条或语句的语法口译未必能在听众中产生对等的理解效果。比如,把“馒头”“饺子”译成“steamed bread”“dumplings”,把 中国人接受别人赞美时说的“哪里哪里”、送人时说的“您慢走”、接人时说的“路上一定很辛苦吧”译成“where, where”“You walk slowly” “You must have had a hard trip”,都是只译语法意义而忽视交际意义的失败案例。从根本上说,是译员忽略了和语言选择构成相互顺应的社交世界因素。对英语文化的听众而言,“steamed bread”的意思是把他们经常食用的面包再蒸一下;“dumplings”指的是任何有馅的食物,包子和馄饨也可以称之为“dumplings”;同样,中文的“哪里哪里”“您慢走” “路上一定很辛苦吧”更多的是一种谦虚或者礼貌上的问候,译成“Thank you”“Take care”“How was your trip”,则更能同时顺应交际双方的社交语境。

3.物理世界顺应

影响语言使用者选择、顺应的物理世界因素强调语言使用者时空位置的相对性在决定部分语言选择时的重要性[8]101-116。因为口译的现场性、即时性、不可预测性,译员一直处于强度高、压力大的工作状态下,往往会使用未经深思熟虑的临时应对语词来表达转瞬即逝的语言内容[1]8,这就有可能造成译员的理解性失误,甚至出现一时无法理解或误解,从而无法译出、漏译、错译某些信息的情况。口译的转瞬即逝使译员很难对这种失误进行补救。物理世界时空因素的相对性则为译员的补救提供了可能性。把看似绝对的时空概念做相对性的延续处理,拓宽了口译理解的时空长度和宽度。这意味着译员可以在合适的时间和空间里对前面不译、漏译或者错译的信息进行补充性口译,从而促使交际行为的成功。

(二) 顺应的结构对象

顺应的结构对象包括严格意义上的(即不同组织层面上的)结构,宏观至语码、语体的顺应选择,微观至话语建构的全部要素(从语音结构、词素和词、小句和句子到命题结构及各种超句单位)。顺应论认为,不能把处在不同层面上的结构简单地看作是一个按线性顺序排列起来的、复杂程度不断增加的集合,而是要联系语言选择的需要对语言结构加以考虑[8]134。

从顺应的结构对象看口译交际主体三方,发话人所建构的意义不再是简单的语音、单词、句子等要素的线性集合体,而是联系语境和语言选择需要建构的意义模块。译员根据实际情况和语境需要对这些意义模块进行重要性划分。听众的信息接收也不只是对语音、单词或语句的线性集合接收,而是联系语境选择和自身需要,完成对全部或者部分意义模块信息的接收。这种模块化的信息处理方式有利于扩大记忆容量,减轻译员大脑和笔记的工作量,提高信息提取速度,从而使译语信息量尽可能完整和有效。

(三)顺应的动态性和意识凸显性

顺应的动态性指顺应过程的展开发生在整个语言行为交际过程中,它强调语言表意功能过程是一个动态生成的过程,并在种种策略的帮助下实现。语言顺应过程中的时间维度变化、语境变化、结构对象变化都使语言表意处于一个动态过程中。发话人和释话人动态地采用一定的策略让交际意义在动态中生成,这种策略就是利用意义生成过程中的显性和隐形因素相互作用的种种方式[8]181。对于译员而言,这种策略就是对发话人的意义解释要同时顺应发话人的意义产出语境和听众的意义接收语境,采用一定的口译技能,互动地接收和传递意义结构。整个口译交际活动的核心是意义的生成和传递是一个动态的过程。

语言使用的所有动态性方面都要求在一种顺应性介质(medium of adaptability)中加以处理,这种介质使人们可以变异地、协商地、顺应地使用语言。意识凸显性(salience)用来表示和顺应性介质相联系的意义生成过程的状态[8]200。它强调发生于语言交际行为中的交际参与者的意识中并非都占有同样的地位,语言的选择和顺应过程带有不同的意识凸显度。在口译实践中,译员对相关口译理论、知识、技能掌握得越好,口译时的主动性选择顺应意识就越强,意识凸显度就越高,相反则越低。特定的理论、知识、技能属于“标记性”模式,“标记性”程度越高的东西,越惹人“注意”[8]213。顺应的动态性和意识凸显性强调了译员在口译过程中的灵活性、能动性和主体性,在本质上与口译即时性、不可预测性,内容多元性、广泛性的特点不谋而合。

三、研究设计

本研究采用自然实验法。研究对象为本校英语专业三年级的A、B两个班,每班30人。实验时间为8周,每周一次(2节)课。研究分为两个阶段,1~4周的摸底阶段和5~8周的实验阶段。

(一)摸底数据与结果分析

在1~4周的教学中,A、B两班在教学内容上没有差异,在第四周最后一节课,对两个班进行摸底测试。摸底文本为上海英语中级口译证书考试教材《中级口译教程》第二单元宾馆入住的对话口译,以“准、整、顺、快”为标准,对两个班的学生进行测试。测试结果如下:

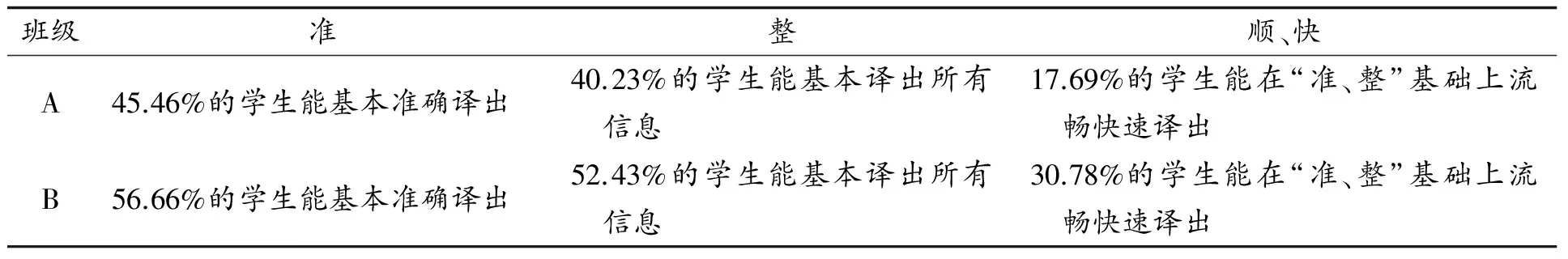

表1 口译质量评估标准——摸底结果

从纵向结果来看,B班表现优于A班,反映出B班语言能力和口译能力总体优于A班(见表1)。

上述结果基本反映了教学效果。前4周的教学重点在于基本概念介绍和口译听辨,简单或极少涉及口译记忆、目标语重构、表达的讲解和训练。两个班学生在 “整”和“顺、快”上表现稍弱。从两个班学生口译失误的分析来看,尽管他们在“准”上表现稍好,但更多的是他们之前的语言功底使然,他们对意义均采取拘泥于字面语法的“孤立化”而非“语境化”的生成方式。

从横向文本表现来看,以下文本信息在此次摸底评估中作用明显:(1)“需要服务吗,先生?”“您还需要什么服务吗?”(2)“请问尊姓大名?”(3)“I made the reservation about 10 days ago, through a travel agency at home.”(4)“我们还有一个双人间,另外还有一套豪华套房,都没有人入住。”(5)“我们有设施齐全的健身中心,还有教练给辅导呢。”两个班学生对这些信息的口译表现相差无几,均不尽如意。详见表2。

表2 摸底文本表现

从字面意义来看,学生译文并无不妥之处。但稍加分析就能发现,学生对信息意义多采用拘泥于字面意思的“孤立化”处理方式,忽视了信息意义的语境因素。

文本(1)是中文交际礼仪常用语,作为释话人,译员应该顺应交际双方的社交世界,译成“What can I do for you”,而非拘泥于字面的“Do you need any service”。同样,文本(2)凸显发话人的礼貌,译成“May I have your name”比直接的“What’s your name”更能顺应交际双方的礼貌情感,这是双方心智世界互动的态度性前提。从语境上下文可以看出,文本(3)是外宾在中国宾馆办理入住手续,“at home”译成“国内”更为合适。文本(4)和(5)比较类似,“都没有人入住”和“还有教练给辅导”是发话人强调“还有空房间”和“健身中心设备齐全”用语,在中文中并无不妥,但直接进行字面口译却是英语受众无法接受的。在英语受众的认知中,前面既然已经说了“We still have a double room, a deluxe suite”,后面再说“no one lives”就是冗余表达。同理,“有教练”就是给辅导的,无需译出“辅导”二字。若英语也按照字面直译,学生会在“辅导”一词的选词上迟疑,基于口译的即时性,一部分同学用泛指词汇“help”代替,一部分则被卡住。

(二)实验数据与结果分析

基于摸底结果,本研究进入第二阶段——实验阶段。从第五周开始,教师在A班授课时引入并实践顺应理论,训练学生学会“语境化”而非“孤立化”生成意义、“模块化”而非“单位化”处理信息,同时始终保持“能动”的状态,灵活、动态地处理突发状况。B班则不做任何涉及。最后,从纵向结果和横向文本作用衡量两个班学生在口译质量标准(准、整、顺、快)表现上的变化。笔者选取了两个研究文本,分别为汉译英和英译汉,文本难度均大于摸底文本。文本及测试结果如下:

文本一:“海内存知己,天涯若比邻。”中国和拉美虽然相距遥远,但中拉友好源远流长。早在几个世纪前,中拉贸易使者就开辟了“海上丝绸之路”,成为联系东、西两个半球的重要贸易通道。进入新世纪以来,面对复杂多变的国际形势,中拉双方坚持平等互利原则,牢牢把握共同发展主题,携手努力推动中拉关系取得长足进展[10]。

文本二:My friend, this is the 22nd anniversary of my first visit to China in 1978. And I think I’ve now lost count of the number of times that I visited China. What I never lost is my conviction formed on that first visit, that what happens in China is important not only for the people of China but for the region, and indeed for the rest of the world. Indeed that conviction which I formed in 1978 has continued and strengthened as I have continued to come to China in my successive incarnations as trade union leader, Prime Minister, academic and economic adviser[3]14.

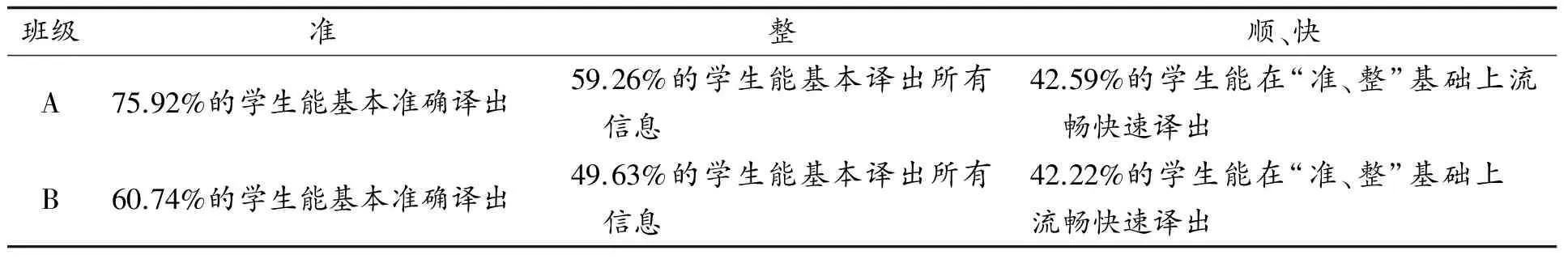

表3 口译质量评估标准——实验结果

从实验结果来看,A班表现明显优于B班。首先,从顺应的语境相关成分来看,文本中有几处需要“语境化”进行意义生成。比如“把握共同发展主题”“长足进展”,译者需要语境化理解两个泛指中文词汇——“把握”和“长足”,给出的译文应该是符合语境需要的具体意义,比如“firmly pursued the goal of common development”和“substantial progress”。A班的表现明显比B班好。其次,从顺应的结构对象来看,A班学生能够联系语境选择和自身需要完成对意义模块信息的接收,而B班学生仍然习惯于对语词的线性接收方式,过分纠结于个别语词的对应译文。比如,对于“海内存知己,天涯若比邻”,A班学生能够模块化处理为“Long distance cannot separate close/bosom friends”“A bosom friend afar brings distance near”或者更为直白化但符合需要地译为“Even we are far away with each other, our close friendship will not be affected”,而B班很多学生则一时转不过弯,纠结于是否学过这个引语及其中语词的翻译。同样,对于“in my successive incarnations”,A班学生能够模块化意义接收,不将其译出,从而避免了生词“incarnations”对自己的影响;B班学生则仍然是线性接收语词,碰到生词就卡住。

从顺应的动态性和译员的意识凸显性来看,A班能够始终保持“能动”的状态,灵活、动态地处理或理解生词问题的突发状况,从而顺畅、快速地译出;B班表现则稍差,容易出现卡住或者结巴现象。由此可见,从第五周开始在A班进行的顺应论的讲解和实践发挥了积极作用。

四、结语

顺应论视角下的口译之“准”,是指译员要不断适应交际双方的认知情感、文化习惯、思维方式,语境化进行意义生成,使译语不仅能忠实于原文内容的内涵意义、外延意义、交际意义,而且能时刻注意语词的可接受性和时空选择性。口译之“整”是指译员不能简单地把口译结构对象看作是处在不同层面上的语言结构按线性顺序排列起来的、复杂程度不断增加的集合,而是要联系语境和语言选择需要对语言结构加以考虑,使译语信息完整且有效。口译之“顺、快”是指意义的生成和信息的处理是一个动态过程,是译员在不同的意识凸显程度下做出的通顺、流畅、即时的语言选择和顺应。

顺应论从语用学视角阐释了口译过程的认知操作和口译标准的实现。译员要不断丰富自己的口译理论、知识与技能,多加训练,能动地参与口译过程,通过不断协商、顺应交际双方的交际语境,实现口译的准、整、顺、快。

[1] 任文.交替传译[M].北京:外语教学与研究出版社,2009.

[2] 李越然.论口译的社会功能:口译理论基础初探[J].中国翻译,1999(3):7-12.

[3] 李长栓.理解与表达:英汉口译案例讲评[M].北京:外语教学与研究出版社,2013.

[4] 鲍晓英.口译标准“信”的实现:记忆心理学在口译中的应用[J].广东外语外贸大学学报,2005,16(2): 10-11.

[5] 张威.口译质量评估:以服务对象为依据:一项基于现场口译活动的调查研究报告[J].解放军外国语学院学报,2008,31(5): 86.

[6] 鲍刚.口译理论概述[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005:300-330.

[7] 王斌华.“口译能力”评估和“译员能力”评估:口译的客观评估模式初探[J].外语界,2007(3):46.

[8] 维索尔伦.语用学诠释[M].钱冠连,霍永寿,译. 北京:清华大学出版社,2003.

[9] VERSCHUEREN J.Understanding pragmatics[M].Beijing:Beijing Foreign Language Teac-hing and Research press,2000.

[10] 梅德明.中级口译教程[M].上海:上海外语教育出版社,2014:162.

(责任编辑:李晓梅)

A Study on Interpretation Criteria and Their Realization An Empirical Research Based on Adaptation Theory

WU Yonghua

(School of International Communication, Communication University of China, Nanguang College, Nanjing 211172, China)

Adaptation theory maintains that language use is a process of dynamic linguistic choice and adaptation. This theory is used to interpret criteria teaching and analyze the real meanings of “accuracy, completeness, smoothness, timeliness”. Ways to their realization by means of contextual correlates of adaptability, structural objects of adaptability, dynamics and salience of adaptation process are offered.

interpretation criteria; contextual correlates of adaptability; structural objects of adaptability; dynamics and salience of adaptation process

2016-05-10;

2016-05-30

江苏省高校哲学社会科学研究基金指导项目“顺应论视阈下的口译教学模式研究”(2015SJD312)

伍永花(1981—),女,河南商丘人,中国传媒大学南广学院国际传播学院讲师,硕士,研究方向:翻译理论与实践、英语口译教学。

H059

A

1674-0297(2016)06-0139-06