不同品种菜用甘薯产量及性状比较试验

陈 剑,何玲玲,何贤彪,项玉英

(台州市农业科学研究院,浙江临海 317000)

不同品种菜用甘薯产量及性状比较试验

陈 剑,何玲玲,何贤彪,项玉英

(台州市农业科学研究院,浙江临海 317000)

以菜用甘薯浙薯726、福薯7-6、QZ01、薯绿1号、阜菜10-11、广菜薯6号、蒲薯53、湘7-2为试验材料,通过田间栽培,观察其地上部生长情况,并对性状、产量、食味等方面进行综合比较。结果表明,福薯7-6与薯绿1号表现较佳,更适宜在当地推广种植。

菜用甘薯;品种筛选;产量;食味

甘薯俗称番薯、红薯和地瓜,是旋花科属一年生或多年生蔓生草本作物[1]。普通型甘薯主要是利用其地下部分的块根作为粮食、饲料和工业原料,而菜用甘薯是指以食用甘薯幼嫩茎叶为主,且具有地上分枝多、茎端绒毛少、质地鲜嫩、无苦涩味、适口性好等特点的新型甘薯品种。作为营养丰富且均衡、保健作用强、口感风味好的新鲜绿色保健型蔬菜,甘薯茎尖在发达国家和地区特别受欢迎,在香港被誉为“蔬菜皇后”,日本尊其为“长寿菜”,美国将其列为“航天食品”,医学界已将其列入抗癌蔬菜之一[2]。

菜用甘薯同普通甘薯一样,具有抗逆性强、产量高、生长或恢复生长快等特点,在沿海多台风地区,甘薯茎尖可作为绿叶蔬菜补充供应,可缓解强风暴雨后的蔬菜供应紧张局面[3-5]。此外,由于甘薯生长过程中病虫害较少,有利于生产无公害蔬菜。甘薯起源于热带美洲,耐高温性强,其生长旺盛期正处于蔬菜供应伏缺期,正好可以补充夏季叶菜类蔬菜上市供应的不足,增加蔬菜的花色品种。通过田间试验,对引进的菜用甘薯新品种在植株生长状况、茎叶产量、适口性等方面进行比较,以期筛选出适合当地种植的高产优质菜用甘薯品种,并为进一步的推广种植提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

参试品种为浙江省农业科学院提供的浙薯726、福薯7-6、QZ01,以及由徐州甘薯研究中心提供的薯绿1号、阜菜10-11、广菜薯6号、蒲薯53、湘7-2,以浙薯726作为对照品种。

1.2 处理设计

试验安排在浙江省临海市永丰镇,随机区组排列,每组垄长4 m,宽70 cm,沟宽30 cm,重复3次。每垄种1行,株距30 cm,每个品种3行,品种间设保护行。2015年5月22日种下薯苗,7月上旬开始第1次采摘,视实际情况每隔大约10 d采摘1次,连续采摘9次,每次采摘完及时调查嫩茎尖产量、食味等性状。

1.3 记载项目及评价方法

地上部质量性状。记录各参试品种的株型、叶形、叶色、顶叶形状、顶叶色、叶片大小、茎叶长势及茎端茸毛等形态指标,具体参照《甘薯种质资源描述规范和数据标准》[6]。

食味。采摘嫩茎尖后尽快洗净烫熟,请5~8名试验人员品尝评定,从烫后颜色、有无甜昧、香味、滑腻感和有无苦涩味等方面进行评价,总分10分,以平均分作为最终评价结果。

2 结果与分析

2.1 地上部质量性状

由表1可知,各参试品种的茎叶长势以强为主;有5个品种的株型为半直型,3个为匍匐型;叶形与顶叶形以心形和尖心形为多,有2个品种为缺刻形;叶色均为绿色,顶叶色均为浅绿色;茎端大多无茸毛,有1个品种有细小茸毛。从生产角度来看,半直立的株型更利于密植、管理和采摘,也便于实现大面积种植后的机械化操作;此外茎端有茸毛以及叶片粗大的品种外观品质相对较差,会影响食味。

2.2 食味评价

对参试的8种菜用甘薯进行茎尖食味分析,由综合评分(表2)来看,对照品种浙薯726综合评分最高,为90分;其次是福薯7-6,评分为87分。这2个品种茎尖烫后颜色翠绿,有香甜味,无苦涩味,口感嫩滑,适口性要强于其余参试品种。

结合前文分析过的各参试品种的地上部形态特征可知,甘薯茎尖的适口性与该品种的茎叶长势、叶片形状、叶片大小、叶色和株型等性状之间并没有明显的关联。

2.3 品种间产量比较

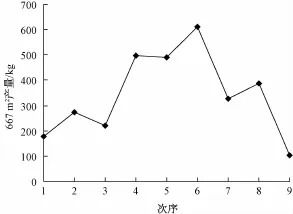

在甘薯茎尖生产过程中共采摘9次。由表3可知,不同品种菜用甘薯的茎尖产量在同一采摘期内相互间差异显著,各品种茎尖总产量相互间也差异显著。且这个阶段的茎叶含水量随着雨水减少而降低,会影响食用鲜嫩度。

表3 参试菜用甘薯不同采摘期的茎尖产量变化

由图1可知,各参试品种茎尖667 m2总产量最高的是湘7-2,达4 133 kg;广菜薯6号次之,产量为3 736 kg;对照品种浙薯726产量最低,为2 143 kg。

2.4 不同采摘期产量比较

同一品种菜用甘薯的茎尖产量在不同采摘期起伏较大。由表3可知,菜用甘薯的茎尖产量在前期采摘时相对较低;进入7-8月后,随着温度升高及雨水增多,甘薯茎叶的生长进入旺季,茎叶的生长量大于采摘量,因此茎尖的产量在此期间也达到最大值,而且这个阶段的茎叶含水量较大,鲜嫩度最好,作为茎叶蔬菜是采摘的最好时期。8月下旬以后,气温逐渐降低,茎叶的生长速度变缓,产量逐渐降低,而味, 口感嫩滑, 适口性要强于其余参试品种。

图1 各次采摘茎尖产量变化趋势

3 小结与讨论

通过试验观察和栽培研究可知,各参试品种茎尖的产量与株型、叶形、叶色、叶片大小等性状无明显关联,而是与采摘次数及茎叶长势密切相关。采摘次数是由嫩茎尖的生长速度决定的,当嫩茎尖的生长速度快,则采摘次数多[7]。由于每次茎尖被采摘后,植株的地上部生长都会受到影响,因此在采摘茎尖时,都要保留20 cm以内的分枝不被采摘,以保证光合作用强度和养分充足供应,促进植株分枝及新叶生长[1]。尤其是在后期采摘时,一定要注意保留足量的幼小茎尖。

在进行食味研究时,由于不同品尝者在食味评价时的标准差异较大,因此建议挑选不同评尝人员,每人每次评尝的种类不宜过多。虽然人们普遍喜好传统的尖心形、心形叶和绿叶的菜用甘薯嫩茎尖[8],但从食味的评价结果看,菜用甘薯的食味好坏与形态特征关系不大。

在选择作为蔬菜利用的菜用甘薯品种时,首先考虑甘薯茎叶的食味,要达到鲜嫩爽口、无苦涩味和其他异味;其次是考虑茎尖的产量,需要具有种后早生快发,分枝和采后再生能力强等特点。基于以上两点,对参试的8份菜用甘薯品种进行综合评价,以福薯7-6和薯绿1号表现较佳,建议进一步生产试验后推广。

[1] 陕建伟.甘薯优质高产栽培技术概述[J].北京农业,2007(9):13-14.

[2] 杨士辉.值得开发的营养保健蔬菜-甘薯茎尖[J].蔬菜,1999(3):136.

[3] 郭小丁,张允刚,史新敏.菜用型甘薯嫩梢的开发利用[J].中国蔬菜,2001,1(4):40-41.

[4] 卢新建,许朝辉,吕美琴,等.甘薯菜用品种的筛选与利用研究初报[J].福建农业科技,2002(1):9-10.

[5] 甘学德,宋付平,黄洁,等.14份菜用甘薯种质在海南的试验评价[J].中国农学通报,2010,26(17):149-154.

[6] 张允刚,房伯平.甘薯种质资源描述规范和数据标准[M].北京:中国农业出版社,2006.

[7] 王铁固,欧行奇,赵双锁,等.茎尖采摘次数对叶菜型甘薯薯块产量及品质的影响[J].河南农业大学学报,2008,42(6):609-612.

[8] 曹清河,刘义峰,李强,等.菜用甘薯国内外研究现状及展望[J].中国蔬菜,2007(10):41-43.

(责任编辑:张瑞麟)

S531

B

0528-9017(2017)01-0056-03

文献著录格式:陈剑,何玲玲,何贤彪,等.不同品种菜用甘薯产量及性状比较试验[J].浙江农业科学,2017,58(1):56-58.

10.16178/j.issn.0528-9017.20170118

2016-06-12

陈 剑(1985-),男,浙江临海人,农艺师,本科,从事植保、农产品质量安全等方面的工作,E-mail:chen richard615 @163.com。

—— 品尝员的识别能力与适口性