骨通贴膏治疗跟痛症36例

李亚军 李欣怡

(河北省保定市第一中心医院骨科,保定071000)

骨通贴膏治疗跟痛症36例

李亚军 李欣怡

(河北省保定市第一中心医院骨科,保定071000)

目的观察骨通贴膏治疗跟痛症的临床疗效。方法将2015年1月—2016年6月接受治疗的72例跟痛症患者随机分为观察组和对照组,每组36例。观察组采用骨通贴膏外用治疗,对照组采用口服美洛昔康治疗。2组治疗时间均1周。分别对治疗7 d结束后或停止治疗1周后2组患者的临床疗效和视觉模拟(VAS)评分进行比较。结果治疗组和观察组经治疗结束后有效率分别为77.8%和80.6%;2组比较差异无统计学意义(P>0.05);停止治疗1周后有效率分别为63.9%和52.8%,2组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。2组治疗结束视觉模拟(VAS)评分进行比较差异无统计学意义(P>0.05),停止治疗1周后VAS评分比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论骨通贴膏治疗跟痛症疗效确切,能明显改善患者生活质量,并且疗效稳定,值得临床推广。

骨通贴膏;跟痛症;痹证

跟痛症是指跟骨结节周围软组织急、慢性损伤导致以足跟部位疼痛为主要临床表现的病证,又称足跟痛[1]。可见于跟腱损伤、跟骨骨刺、跟骨下脂肪垫炎、跟下滑囊炎、跟后滑囊炎等。临床表现为足跟下或足跟后疼痛,行走困难,负重时疼痛加剧,不能久站久立或长时间行走。本病多见于40岁以上中老年人,发病率高,严重影响患者正常生活和工作。近年我科使用骨通贴膏外用治疗跟痛症取得了较满意的疗效,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2015年1月—2016年6月到我科就诊的72例跟痛症患者作为研究对象,随机分为2组。观察组36例,其中男性15例,女性21例;年龄41~65岁;病程2~6年;左侧14例,右侧17例,双侧5例。对照组36例,其中男性16,女性20;年龄40~63岁;病程2~5年;左侧15例,右侧18例,双侧3例。2组患者性别、年龄、病程等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 2组患者一般资料比较(例±s)

表1 2组患者一般资料比较(例±s)

组别例数男女观察组3 6 1 5 2 1对照组3 6 1 6 2 0年龄(岁)4 7 . 2 ± 3 . 4 4 6 . 7 ± 4 . 1病程(月)2 0 . 6 ± 5 . 2 1 9 . 8 ± 4 . 8

1.2 诊断标准依据国家中医药管理局制定的《中医病症诊断诊疗标准》[2]中关于跟痛症的规定拟定标准:临床表现为足跟部疼痛,晨起或坐位站立足部承重时疼痛明显,稍活动后减轻,久行久立后疼痛加重;查体跟骨前下方、跟骨内侧或外侧、跟后滑囊等部位有明显压痛点;查X线片提示部分患者骨质未见明显异常,部分患者跟骨前有骨刺形成或足弓中点部位可见条索状钙化影。

1.3 纳入标准(1)符合跟痛症诊断标准;(2)患者年龄在40~65岁;(3)能够配合医师规定完成治疗者:(4)患者签署知情同意书,自愿接受治疗者。

1.4 排除标准(1)不符合上述诊断标准;(2)合并有足跟部外伤、皮肤感染者;(3)合并有骨肿瘤、骨结核、骨感染等疾病者;(4)合并严重高血压、糖尿病、心脏病等疾病者;(5)合并有肝肾等重要器官严重损伤等疾病者;(6)患有胃溃疡、胃出血等疾病者。

1.5 治疗方法2组患者每晚用温盐水泡脚。观察组采用外用骨通贴膏。每晚在足跟疼痛部位外敷骨通贴膏8 h后揭除,1次/d,连续使用1周。对照组采用口服美洛昔康(商品名:统克)7.5 mg,每日1次治疗1周。治疗1周后2组同时停止治疗。

1.6 疗效评定标准参照国家中医药管理局制定的《中医病症诊断诊疗标准》[2]确定疗效标准。治愈:跟痛症状完全消失,查体局部无明显压痛。患者站立或行走均表现正常。有效:跟痛症状部分消失,患者站立或行走均表现跟痛症状不明显或仅有轻度疼痛,查体局部压痛未见或仅有轻微压痛,站立行走基本正常,但久站久行仍有足跟痛。无效:跟痛症状基本无改善,行走疼痛或晨起无法行走。

1.7 疼痛视觉模拟(VAS)评分标准依据《疼痛诊疗学》[3]中相关诊疗标准评定疗效。采用10 cm长的直线,左端表示“无痛”(0分),右端表示“想象中剧烈疼痛”(10分)。被测试者根据自己感受程度,在直线上相应部位作记号,从“无痛”端至记号之间的距离即为痛觉评分分数。0分:无痛或自觉无症状;3分以下:有轻微疼痛但能耐受,不影响正常行走;4~6分:疼痛明显,明显影响患者正常行走;7~10分:疼痛剧烈,无法忍受或患者无法正常行走。

1.8 统计学处理采用PSS19.0统计软件包进行数据分析,计量资料属正态分布以(x±s)表示,采用组间F检验,计数资料采用轶和检验。

2 结果

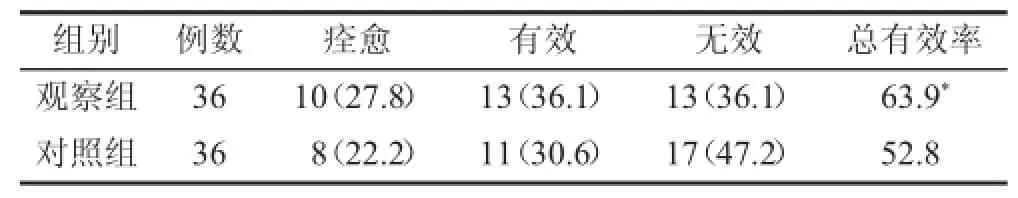

2.1 2组治疗有效率比较观察组和对照组经治疗结束后有效率分别为77.8%和80.6%;2组比较差异无统计学意义(P>0.05);停止治疗1周后有效率分别为63.9%和52.8%;2组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。结果见表2、表3。

表2 2组治疗1周结束疗效比较[例(%)]

表3 2组治疗结束后1周疗效比较[例(%)]

2.2 2组VAS评分比较观察组和对照组治疗前视觉模拟(VAS)评分分别为(6.74±1.13)和(6.69±1.24),比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗结束2组视觉模拟(VAS)评分分别为(2.36±0.97)和(2.31±1.02),进行比较差异无统计学意义(P>0.05),停止治疗1周后2组视觉模拟(VAS)评分(3.37±1.06)和(4.51±1.23),比较差异具有统计学意义(P<0.05)。结果见表4。

表4 2组VAS评分比较(±s,分)

表4 2组VAS评分比较(±s,分)

注:结束后1周与对照组比较*P<0.05

组别例数治疗前评分治疗结束评分观察组3 6 6 . 7 4 ± 1 . 1 3 2 . 3 6 ± 0 . 9 7对照组3 6 6 . 6 9 ± 1 . 2 4 2 . 3 1 ± 1 . 0 2结束后1周评分3 . 3 7 ± 1 . 0 6 4 . 5 1 ± 1 . 2 3

3 讨论

跟痛症是一种骨科常见病、多发病。随着世界人口进入老龄化,跟痛症发病率逐渐升高,严重影响患者生活质量,同时给患者个人及社会造成严重经济负担。现代医学认为跟痛症的发生与多种原因有关,累及跟骨周围附着的肌肉、韧带、筋膜等组织结构,导致筋膜出现钙化或骨化或跖筋膜纤维出现持续不可逆的紧张、痉挛、挛缩及功能障碍,导致了足跟部疼痛[4]。病初多为隐隐作痛,行走或站立久时发病,休息后可减轻。随着病情反复发作,症状逐渐加重,出现休息痛或夜间痛,甚至行走困难,影响患者正常工作生活。祖国医学认为跟痛症属“痹证”“肾痹”“筋伤”等范畴。《素问·阴阳应象大论》曰:“肾生骨髓,在体为骨。”《医宗金鉴》认为:“此症生于足跟,顽硬疼痛不能步履,始着地更甚,由脚跟着冷或遇风侵袭于血脉,气血瘀滞而生成。”《素问·痹论》描述为:“痹在于骨则重,在于脉则血凝而不流,在于筋则屈伸不利,在于肉则不仁,在于皮则寒。”说明肾虚是自然产生的生理性退变,骨骼的退变和肾气衰退密切联系,肾虚可导致筋骨不健,从而使风寒湿邪易于入侵引发本病。历代医家通过临床实践加以总结,对本病的病因病机多强调内因为正气不足,外因为邪气入侵,发病特点为本虚标实。认为本病以肾虚为本,脉络瘀滞为标。病位在筋骨,其本在肾,血瘀是重要环节。

在临床治疗上,近些年多采用口服非甾体抗炎药物来治疗跟痛症。其原因是非甾体抗炎药物能快速缓解疼痛,止痛效果明显,疗效肯定。因此被大范围使用。但该类药物长期使用有可能导致患者出现过度损伤,同时非甾体抗炎药物副作用大,伴随出现一些不良反应,甚至有的患者长期服用非甾体抗炎药物止痛治疗,导致肝肾损害,影响患者终生。因此治疗跟痛症就需要有一种既简便效果又好,同时副作用小的方法。外用骨通贴膏治疗本病就是一种很好的方法。外治法是中医疗法的的一种。遵循中医辨证论治的原则,采用外治与内治在用药原则上相同,只是使用方式及吸收途径不同。由表透里,舒筋活血,起到祛风除痹之功。外用骨通贴膏治疗跟痛症用药直接作用在病变部位,避免通过胃肠道吸收,其优势明显,吸收速度快,使其直达病所。相对口服非甾体抗炎药物患者需通过胃肠道吸收,对患者胃肠道刺激小,出现胃肠道反应少,副作用小。骨通贴膏由丁公藤、麻黄、当归、干姜、白芷、海风藤、乳香、三七、姜黄、辣椒、樟脑、肉桂油、金不换、薄荷脑等药物组成。其中丁公藤、海风藤具有祛风湿,通经络作用;麻黄、干姜、肉桂油、辣椒属热性药物具有温通经脉,散寒止痛,促使局部皮肤血管扩张,加速血液循环,增加细胞通透性,有利于水肿消散;当归补血活血止痛;乳香活血消肿止痛,白芷祛风燥湿消肿止痛、三七化瘀止血活血定痛,此类药物具有活血化瘀,舒筋止痛作用;姜黄、金不换、薄荷脑等可通过皮肤吸收,引经性能促进药效发挥,加快药物吸收。我科临床采用骨通贴膏外用治疗本病取得满意效果。通过临床观察比较骨通贴膏外用治疗和口服非甾体抗炎药物治疗跟痛症有效率及视觉模拟(VAS)评分比较效果基本等同,停药1周后治疗效果比较骨通贴膏优于口服非甾体抗炎药物,可见外用骨通贴膏治疗跟痛症疗效确切、持久,使用方便,药物价格经济,值得临床推广。

[1]王之虹,于天源.推拿学[M].北京:中国中医药出版社,2012:235.

[2]国家中医药管理局.中医病症诊断诊疗标准[S].南京:南京大学出版社,1994:113.

[3]谭冠先.疼痛诊疗学[M].北京:人民卫生出版社,2000:4-5.

[4]唐日强.小针刀结合中药内服治疗跟痛症80例[J].福建中医药,2015,46 (6):45.

Gutong Plaster in Treatment for Calcaneodynia for 36 Cases

LI Yajun,LI Xinyi

(Department of Orthopedics,Baoding First Central Hospital,Hebei Province,Baoding 071000,China)

Objective To investigate the clinical effect of Gutong plaster in treating calcaneodynia.Methods 72 cases of patients with calcaneodynia who were treated from January 2015 to June 2016 were randomly divided average into observation group and control group.The observation group of 36 cases adopted Gutong plaster,and the control group adopted meloxicam orally.Each of them needed one week to treat.The clinical effect and VAS scores for two groups'patients after one week treatment or withdrawl were compared, respectively.Results After treatment,the total effective rate of the observation group and the control group was 77.8%and 80.6%,respectively,and the difference had no statistical significance(P>0.05).After withdrawl one week,the total effective rate of observation group and the control group was 63.9%and 52.8%,respectively,and the difference had statistical significance(P<0.05).The former had no statistical significance(P>0.05),while the later was opposite(P<0.05)by VAS scores.Conclusion It is worthy of extension for the Gutong plaster cure calcaneodynia well that can improve patients'quality of life,and stabilize curative effect.

Gutong plaster;calcaneodynia;bi syndrome

10.3969/j.issn.1672-2779.2017.04.054

1672-2779(2017)-04-0122-03

:张文娟本文校对:王新玉

2016-10-24)