为什么—我对这片土地爱得深沉访尚义县石井乡中心小学教师尚敬华

■本刊记者 张彦娟

这里,有一条长长的线,遥遥地牵着两个地方,一头,是张家口的偏远乡村,一头,是邢台老家,每一年,她都会往返于两地之间,来回奔波。

记者问她,邢台老家离那个地方有多远?

她说,具体我也不清楚多远,有人告诉我说有600~700公里,每次需要先从邢台坐汽车到石家庄,再坐晚上八点多的火车,坐一晚上夜车,到第二天早晨六点半到张家口,等到早上八点半才有到学校的汽车,大约坐车3~4小时到学校附近,再步行5里地到村里的学校。

这个远在张家口坝上地区的小小学校,是怎样牵动着这个年轻人的心,让她一年一年地辗转赶去,不管多艰难,也不舍得离开?

“在异地他乡生根发芽”

“坝上的冬季天气特别寒冷,春季狂风沙尘漫天飞,到五月份还感觉不到春天的到来。特别是刚到尚义那年的冬天,动辄就是零下20多度的天气,滴水成冰……”

张家口的冬天有多冷?这是尚敬华刚来到这里时,眼里看到的当地的景象。

尚敬华毕业于河北工业大学,老家在邢台,原在石家庄工作。2011年,她参加全国特岗教师招聘,那一年,她被分配到尚义县石井乡中心小学任教。从此,她与教育开始结缘。

回忆起最初的日子,尚敬华至今还印象深刻。这里的苦,除了环境的艰苦外,还有坝上的天气和饮食的不习惯造成的困难。

当她从邢台来到千里之外的后石庄井村后,由于水土不服,开始的两个月吃什么吐什么,严重的时候还吐出血来。那时,她开始犹豫了。这里风沙又大,吃的又不习惯,她觉得是不是自己不适合这儿。是她的学生一次次感动了她。记得有一次,她实在撑不住倒下了。本来就教了一个班,结果全校孩子们都来了。当知道老师是因为吃不下饭而不舒服时,有的孩子说:“我们打了饭,在您宿舍吃,您看着我们吃,您不就有食欲了吗?”听到孩子稚气的话语,她就想哭,她当时想,我得做点儿什么,要不太对不住孩子们了。

在这举目无亲的异乡之地,孩子们用他们最简单的方式,给了她最真诚的爱。随后的日子里,孩子们还会时不时来看望老师,还写信给她,读着那些质朴的话语,她被孩子们的纯真深深地打动了……

时间到了2012年8月,那个时间,是她生孩子休产假才两个月时,学校的孩子们因为好长时间见不到她,就多次给她打电话,发短信,说老师好想你,什么时候回学校?她被这份想念牵动了。放心不下即将开学的孩子们,剖腹产后2个半月,她就带着55岁的婆婆何建花和尚在襁褓中的婴儿,从老家邢台千里迢迢一路转车提前来到学校给学生们上课了。“孩子小,儿子在石家庄上班,为了不影响她教书,我就跟着她来了。”婆婆何建花说。老人第一次来坝上,由于水土不服,两个月后病倒了。婆婆在县医院勉强住了一周后,身体稍微好了点,就跟着儿媳妇回学校了。乡亲们念叨:“多好的老师啊,为了我们的孩子,一家人在这里受罪!”

就是在那年的10月,下了场大雪,那是张家口坝上部分地区遭受的五十年不遇的暴雪。尚敬华说,这么大的雪,她从未见过。

那天清晨起来,一开门推不开,雪都厚得到窗户那儿了,一晚上就成那样了。石井乡一夜之间雪下到了膝盖以上,足足有70多厘米深。当时正赶上周末。平时一到周末,这么大学校,就她一个人。那时,只有婆婆和才四个多月的孩子陪着她。由于道路停运,学生只好停课,不上学了。在学校这十多天里,她陷入了困境。没有水喝。一下子气温骤降到零下30度,学校的水管都冻了,就化雪水来维持。没有暖气。作为一个从小在城市长大的孩子来说,她只能自己学烧炉子,没有煤,她去弄煤,宿舍离炭屋就100米远的路,平时只需10分钟,但在暴雪寒风下,刚扫出来的路面又被雪覆盖了,就这样她深一脚浅一脚,用了足足两三个小时才弄到一点煤。没有吃的,储存的东西很快吃完了,整个村子只有一个小卖部,平时就货源很少,遇到这样的恶劣天气,商品早早的被买空了,没蔬菜连方便面、挂面也没有,只剩下了一只鸡。当她拖着沉重的脚步回到宿舍时,看到村民竟趟着齐腰的大雪给她送来了热腾腾的馒头!他们对尚敬华说,尚老师,为了我们的孩子,让您受苦了!尚敬华眼睛一下子湿润了。乡亲们的话温暖着她,抱着孩子,坐在宿舍里的炉火旁,她想,一定要坚持下去。

后来,2012年11月时,因邢台老家实在离不开人,婆婆回邢台走了。自己一个人带着孩子怎么办?一周后,尚敬华的亲姐姐又来了,从邢台老家来帮妹妹带孩子。为帮她,姐姐在这里度过了整整一年的时光。亲人们的接力支持,给了尚敬华留在这里的连绵不断的力量。看到尚老师这样教书,学校里的同事们提起这事来也感动不已……

起初,尚敬华也打算特岗教师三年服务期满后,就回石家庄工作。而在日积月累与孩子们的相处中,付出越多,越有感情。

“能做多少做多少,能改变多少改变多少”

走进石井乡中心小学,几排平房伸展在天宇下,校园里寂静无声。这里地方大,人少。现在,全校一至六年级才有45个孩子,教课的老师有15名。校园坐落在村边上,显得是那么空旷,静谧。

每天,尚敬华老师就在宿舍、教室两点一线间忙碌着。

这几年时间里,她亲眼见证了学校的变化。最初刚来时,学校只有一些上了年纪的老教师,衣着破烂的不足百名学生,几间破旧的砖瓦房。而现在,学校很多地方都变了,无论硬件设施还是软件设施可以说都发生了翻天覆地的变化。

而至今她还记得最初的触动。尚老师说:我今年30多了,我上小学时都有楼房,实验室。走到这儿,新千年的孩子,以前都没见过打印机。虽都在河北省,却差别很多。当时她就想,要尽自己所能改变点儿,即使不一定改变多少,也能做多少做多少。

学校缺年轻老师。当初,她一来校长就让她教四年级,校长说:你带个大班吧。尚敬华吓一跳,得多大啊,一看,12个人!

本来,尚老师是学计算机的。来到这里后,学校缺语文老师,她就带语文;缺英语老师,就教英语;缺音乐老师,也顺便唱唱歌……就这样,她教过语文、英语、微机、品德与社会等。从2011年以来,她一直教着语文。本不是学语文的她,工作中,觉得知识还是不够用,2015年,她又以一名理科生的身份成功考取了河北师大语文方向的在职研究生。她说,作为语文老师,要提高自己的语文素养。

她一直就是这样一个要求自己不断学习和提升的人。这些年来,她从未停止过前行的脚步,她说,她“一直在路上”。

在成为学校语文组教研组长后,尚敬华又通过言传身教,带动一批青年教师迅速成长起来。学校有两名教师分别在尚义县语文、英语优质课比赛中获得特等奖、一等奖,取得了张家口市一等奖等,打破了学校参赛只得末等奖的局面。同时,尚敬华将学校的英语教学成绩从全县倒数第一提高到正数第一……

因事迹突出,2014年,她被省教育厅评为河北省“感动乡村”优秀特岗教师。在2016年,又被评为“美丽河北最美教师”。

这几年来,她获得的荣誉越来越多。而她,从未懈怠过。

“有这么好的学生我还想走吗?”

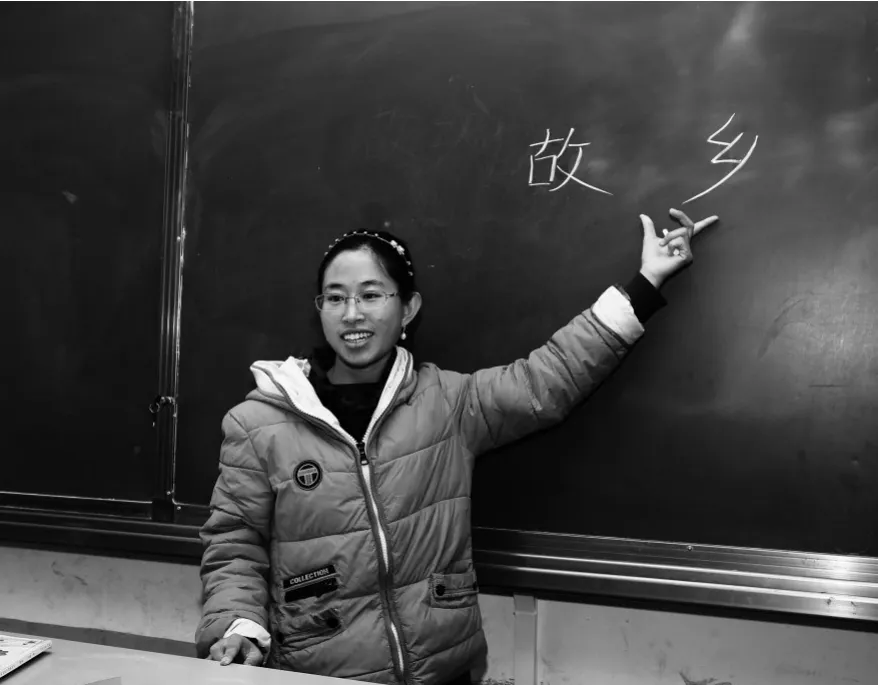

眼前的尚敬华老师,留给记者最鲜明的印象,就是两个字:黑、瘦,脸一看就是晒黑的。这里中午日照强,几年时间,初来时那个有着白皙皮肤的小女孩变成了如今黑黑瘦瘦的样子。

坝上当地的主食是莜面、土豆、山芋。冬天一天就两顿饭。她一直吃不惯。因为吃不好,1.6米左右个子的她,从原来在石家庄时的120多斤,瘦成了只有80多斤。年轻女孩子,正是爱美的年纪,记者留意到,她头上戴着发夹,胳膊上还戴着一条小小的手链,而细想起来,她宁肯被晒黑,也要留在这里,天生爱美的女孩,为了留在这里不要美了,这又是一种怎样决绝不顾的舍弃?

尚老师跟记者说起石井时,一说就是“我们这里我们这里”,她是真真正正把这里当成自己的另一个家乡了。

她说,因为条件艰苦,这里缺老师。老教师居多,年轻老师少,女老师少。学校孩子们只见老师走,不见老师来。

记者了解到,石井乡小学是寄宿制学校。辐射石井乡13个行政村。当地的乡亲们都是以种地为生,这些年,就像许多地方的农村一样,这里越来越多的人外出打工,有一些村子成了空心村。在这所学校里,就有一半是留守儿童。这里的孩子们,普遍生活不易。孩子们中,有的跟着爷爷奶奶,有的是单亲家庭的……他们,就像当地撒在地里的草籽,随处漫长着。

时至今日,尚老师说她也忘不了一个情景。她记得,以前有过一个学生,是别的班的,当时是上的二年级,大冬天天寒地冻就穿着单鞋,没穿袜子,鞋子前面大拇指那儿露着脚趾头。她看见了招呼孩子:“咱过来换双鞋!”孩子说:“老师我没有。”

还有个男孩,那是她教五年级时班里的学生。孩子跟着姥姥生活。在班里,孩子就听尚老师的,遇到问题了说我找我们尚老师去。五年级的孩子,知识只有一年级水平。看着这个孩子,她心痛地想过,要是我早来两年,也不会这样!她觉得,有些孩子缺母爱,而她会把母亲的爱给孩子们。

采访时,尚老师说得最多的,是孩子们的好。她眼里,处处是孩子们的好。

记者看到,孩子们和尚老师之间,有一种天然的亲。孩子们围在她身边,笑笑地叫她老师老师,亲昵地靠着她,笑起来那么开心,而用尚老师的话说就是:主要是我的学生对我好。

她说,虽说自己是老师,但她跟着孩子们学了好多东西。孩子们告诉她好多当地的农作物,像红土豆,像胡麻一年一熟,还有,这里只产不结玉米的玉米杆,是专用来喂牲口的……到现在,她知道了好多。她从小到大没生过炉子,孩子们第一次教她,第一次点着时,整个屋子烟都满了。其实他们好多活儿在家也不会,但却在学校里和老师一起干得热火朝天。她记得从操场那儿运煤,用排子车,孩子们给她推着;暴雪中有男孩子帮着拎水;没菜时孩子们给送来萝卜……她告诉记者,孩子们为我所想的,在我心里其实远远超过了亲情。

她说,孩子们知道学习。要是哪次成绩不好了,会说老师我对不起你,下次我要考高点儿。她总觉得要对得起孩子们的上进心。每次快考试了,她自己比孩子们还紧张。

她说,孩子们跟我特别亲。有个孩子现在到县里上初三了,只要回来就找我玩儿,只要放假了就回来了。逢着过节、她生日,总有孩子陪着她过。放假了,她那个小小的宿舍里总会有孩子来,有孩子们欢快的笑声……她自问过,这些深深的感情,怎么放下?

所以,这些年,就是最累最苦的时候,她都没放弃过。

在自己的一篇博客中,尚敬华这样深情地写道:我曾做过思想斗争,感觉自己不太适合这里,曾打过退堂鼓。是我的学生一次次感动我,孩子们那纯洁的爱心一次次唤醒我,当我看到他们求知的目光,我真希望早点就来这里教书,把我所学的知识都告诉他们!同学们放心吧,有你们这么好的学生,我难道还舍得走吗?

“此心安处是故乡”

采访时,记者去了尚老师的宿舍。宿舍里,用隔板隔成了里外两个空间,里面是床,外面,最显眼的,就是一张简陋的课桌,上面满满的放着书、作业。

在宿舍里,记者见到了尚老师的婆婆。老人一看见尚老师就说:“熬了点儿梨水,你喝吧。”在这里,婆媳两人的那种亲,给人的感觉更像母女。

这几年,尚老师的婆婆一直帮着带孩子。说起常年住在这里,婆婆说,我是农村的,需要我,就来了。孩子从小在这儿长大,习惯了这里。3岁时,3月到5月份在石家庄待了两个月就病了,就又回来了。跟着儿媳妇这几年,婆婆最深的感受就是:当老师不容易。记得自己一次晚上半夜两点醒来,看见屋里还亮着灯,见她还在桌前备课,让她“睡吧”,她不睡!

而她这些年的不容易,又怎能说得清呢?

在这异地他乡,这几年下来,尚老师干起活儿来已什么都会了。会用排子车推煤了。冬天,从宿舍到炭屋,路上都是雪,能推两三个小时。她还笑着告诉记者:原来住的宿舍,地面坑洼不平,婆婆和了灰用灰抹,我也会抹了……

而最不容易的,是这些年她身后的那个家。

自从她与丈夫结婚以来,一年中只有两个假期是他们真正能够团圆的日子。这几年,因为两地奔波,孩子跟着她受了好多苦,回来一次病一次,因为太冷。而平时,她对孩子照顾得太少,记忆里,有太多的遗憾。一次,孩子病了,看着孩子难受的样子,她当时好想哭,有种心如刀绞的感觉。深深的自责中,她觉得自己真不是个合格的母亲,她下决心,今后一定放下工作,多陪陪孩子,说到做到!而过后,忙碌依然,遗憾依然……她说,要不是丈夫和亲人们对自己的支持,她坚持不下来。

因为各种困难,当年一起来到这里的那批年轻老师差不多都走了,而她有好几次机会调走,也不走。虽然有多次留在石家庄工作的好机会,她都放弃了,她说,一想到石井的孩子们,淳朴的乡亲们,善良的老师们,她不能离开。

每次回到远方的老家,见不着孩子们,她会想,会惦记孩子们,孩子们也会念叨她。

尚敬华说,我这人一上讲台就激动,和学生在一起就快乐。

她教过的孩子们,总是愿意跟她在一起。一次,放假了,有孩子说,老师我不想回去,想在学校。要是能跟着她,就不回去了。

她的宿舍里,总是会有孩子们的身影。

从老家回来,她会情不自禁地想:终于回来了,又见到我可爱的学生啦!每逢一届学生毕业,她的心情会连着黯淡好长时间:孩子们即将毕业,心中有万千不舍……

曾有个新来的特岗老师对她说:“姐,没想到你能待这么长时间啊。”

是啊,她守着这所清寂的村边上的学校,转眼间已经6年多了。

曾经,她在一篇手记中写道:我清楚地明白自己留到这里的目的,不是为了一份工作,更不是为了一份工资。有时孩子们就像我的弟弟妹妹,有时他们就像是我的孩子,所以让我爱上了这里,爱上了教育,爱上了这些孩子们。

她告诉记者,每次放假,孩子们都会过来看我,有的家离这里很远,他们甚至骑摩托车过来,有的过不来就给我发短信问候,看着他们长大,我心里很高兴。有孩子们陪着我,我由衷的高兴,也很幸福。虽然是一名教师,但是我却享受了孩子们的很多亲情,这不仅仅局限于一个老师所能感受到的。

在一天天的忙碌中,每天看着这个地方,每天穿梭在校园里,她觉得,这里的一草一木都已变得那么亲切。

现在,又该到坝上的冬季了。

冷风飒飒,吹过平阔的坝上高原。

坝上的白云在高高的天空上急速变幻着飘过,学校附近的大风车一天天转啊转个不停,田野里,一棵棵小老树兀立依然(注:因当地干旱,无霜期又短,冬季寒冷漫长,路边的树树龄不小了,但都是小的树,故当地人称其为小老树),她觉得,这里的一切早已不再陌生。

在这片异乡的土地上,她找到了一种心灵的宁静。她说,我觉得这个地方需要我,这里的孩子们需要我。在和孩子们的接触中,更触动了我的母性的力量,我想我应该待下来。我就是属于这个地方的……