自己的日子别人的年太监如何过大年

高志忠

自己的日子别人的年太监如何过大年

高志忠

深圳大学人文学院副教授,主要研究方向为明清文学,著有《明代宦官文学与宫廷文艺》,《明清宫词与宫廷文化研究》等

新春佳节,皇宫大内一片欢声笑语,好不热闹。但我们常把目光集中到宫廷之主—帝后们身上,而往往忽略一个更庞大的特殊群体—太监。

太监也是人,也要过节,也要在这个普天同庆的日子适当的放松消闲一下。让我们一起来看看明清两代太监们如何过大年。

宫廷过年,自有一套祖制与习俗,喜庆祝福大抵与民间无二。帝后们的年节活动在典制中已体现得较为充分,而作为这特定场域内的一个庞大的特殊群体—宦官(清人统称为太监。余金《熙朝新语》卷四中说明朝宦官最多时「至十万人」。清朝不比明朝,太监编制常规也在两千左右),他们是如何过年的呢?这在官修典籍中鲜有专门载录,倒是一些私人著述中偶有提及,所记显示往往都是些具有依附性质的活动—太监们忙在其中,能否乐在其中,则要看主子们的脸色和个人的境遇。

大体来说,宦官们在年节期间的活动可以归为如下几类。

蟒衣吉服 随节应景

辞旧迎新之际,紫禁城内一派喜庆之气。作为皇家的奴才,也算得上是半个家人,太监的形象也是皇庭的脸面,年节自然要更换吉服,呈现一片富贵与吉祥。

《大明会典》记载:「圣节前三日、后三日,俱吉服。」事实上,明代宫廷中凡时令节日、婚礼、寿诞、筵宴等各种庆典场合均穿吉服,即为「标配」。过年,无论民间抑或宫廷,都是一年中最重要的节日,一般自腊月二十四日(华中地区祭灶日为腊月二十四日)始至正月二十日后止,前后近一个月。作为内侍,宫廷内的一切活动,太监都是直接参与者,忙在其中自是必然。进入年节的第一个活动就是每年腊月二十四的祭灶神之日,历代相传,明宫清廷依旧。祭灶之后,宫眷、内臣即「穿葫芦景补子及蟒衣」。内臣穿葫芦景补子及蟒衣全然是应年景的节日气氛。

说到蟒衣,这是明代创制的一种绣蟒的官服。蟒,形似龙而少爪,故有「五龙四蟒」之说(五爪为龙,四爪为蟒),一般以金线绣于衣上。明初只限于皇帝左右宦官及得宠亲信大臣穿着。

《明史·舆服三》记载:「按《大政记》,永乐以后,宦官在帝左右,必蟒服,制如曳撒,绣蟒于左右……贵而用事者,赐蟒,文武一品官所不易得也。单蟒面皆斜向,坐蟒则面正向,尤贵。又有膝襕者,亦如曳撒,上有蟒补,当膝处横织细云蟒,盖南郊及山陵扈从,便于乘马也。」蟒衣最初只有一、二品官可用,后遍赐于群臣。以致有人在绘绣时,有意无意地绣得和龙近似,以炫其贵,最后引得朝廷禁止—天顺、弘治年间,曾禁止官民以蟒及飞鱼、斗牛等饰服。《金瓶梅》七十一回写道:「何太监道:『大人只顾穿,怕怎的,昨日万岁赐了我蟒衣,我也不穿他了,就送了大人遮衣服儿罢。』」

《明史·舆服三》又载:「(嘉靖)十六年,群臣朝于驻跸所,兵部尚书张瓒服蟒。帝怒,谕阁臣夏言曰:『尚书二品,何自服蟒?』言对曰:『瓒所服,乃钦赐飞鱼服,鲜明类蟒耳。』帝曰:『飞鱼何组两角?其严禁之。』于是礼部奏定,文武官不许擅用蟒衣、飞鱼、斗牛、违禁华异服色。」

清 石青色缎绣云蟒纹方补栽绒边侍卫夹朝袍故宫博物院藏

明人绘红云蟒袍男子像轴绢本设色 纵一五〇厘米 横九〇厘米故宫博物院藏

秦徵兰《天启宫词》则云:「贴里三襕夹袖花,中官应节斗豪华。」下注:「红蟒贴里,贵近内臣衣也。诸权珰于膝襕下加一襕,名曰三襕。又创为双袖襕蟒衣,两袖各加一蟒。」可见应节蟒衣,在宦官们稍加改造后确实成为他们显示身份与财富的手段。

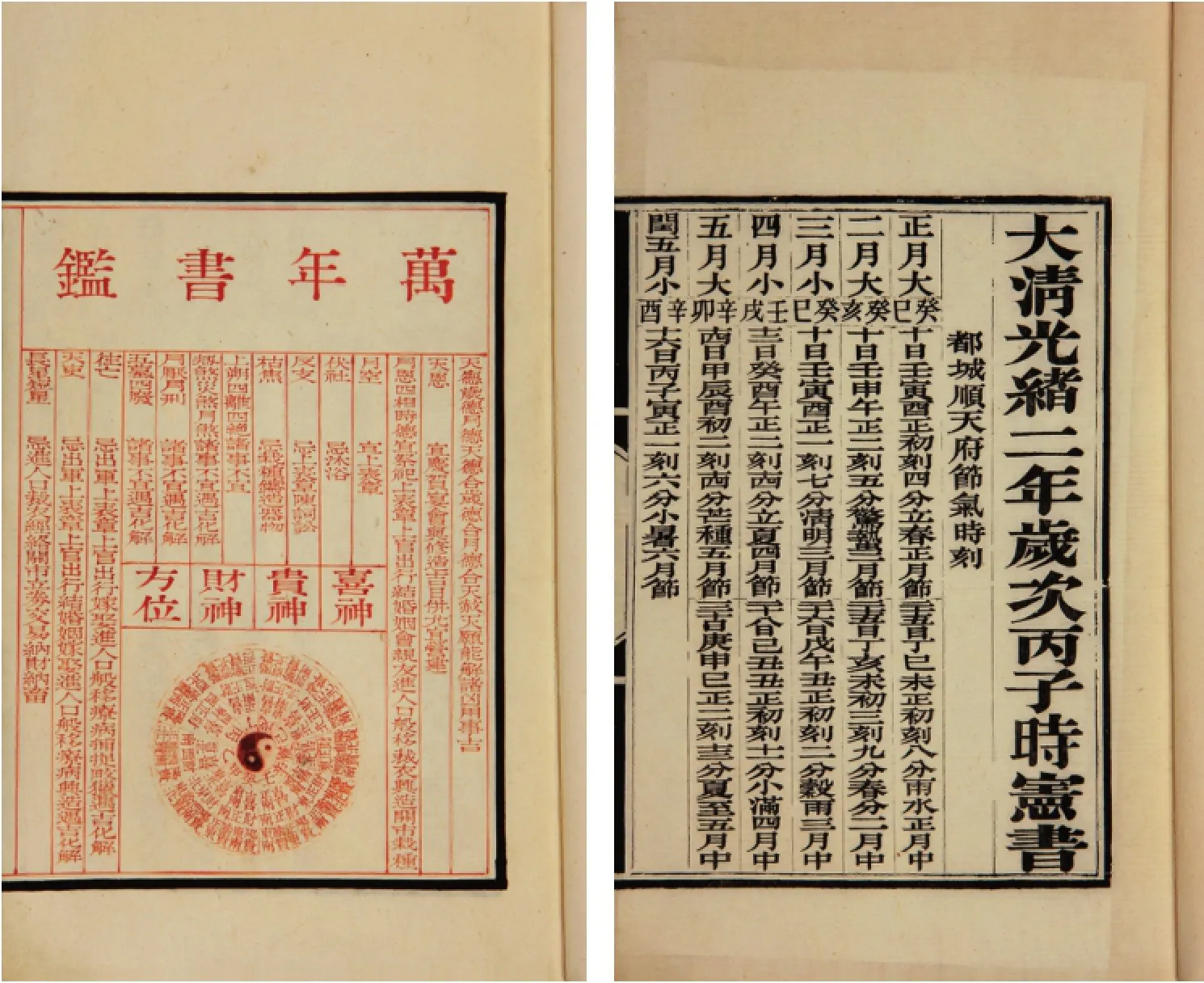

清光绪 大清光绪二年岁次丙子时宪书内页故宫博物院藏时宪书即“历书”,每年元旦“开笔仪”之后,皇帝都要翻开当年的时宪书,以象征授时省岁之意

刘若愚在《酌中志》中更是详细记录了每个季节应更换的衣服材质以及不同月份的时令节日服装上所使用的应节图案:「自年前腊月廿四祭灶之后,宫眷内臣即穿葫芦景补子及蟒衣。……三月初四日,宫眷内臣换穿罗衣。……四月初四日,宫眷内臣换穿纱衣。……五月初一日起至十三日止,宫眷内臣穿五毒艾虎补子蟒衣……七月初七日,七夕节,宫眷穿鹊桥补子……(九月)初四日换穿罗,重阳景菊花补子蟒衣。」同时抖晒皮衣,制衣御寒。十月初四日,「宫眷内臣换穿纻丝。……十一月……百官传带暖耳。冬至节,宫眷内臣皆穿阳生补子蟒衣」。

内臣遇重大节日服蟒,清朝也大抵如此,胡延《长安宫词》有记:「半臂轻笼绣蟒衣,中官三五立金扉。」注曰:「除夕前数日,召行在官员有内廷差使者,各赐绸缎数端。是日午后……内监皆服蟒袍,外罩青色半臂,而以蓝布裹头,如营兵。」

可见,春节前后,承应当差的宦官们更换吉服并适当装扮便成为随节应景的常态。

例行节事 忙乐其中

宫中过年,帝后是绝对主体,宦官的从属、依附身份也决定了他们过年的

「捎带」性质。各种为帝后过年的操持几乎成为他们年节内容的全部。特殊时节,当差承应不比寻常,更要打起十二分的精神,关键时刻「掉链子」就和掉脑袋差不多,但若表现得好,倒可得宠获赐。

《酌中志》载,自腊月二十四日起年味渐浓。依宫俗,此时至次年正月十七日止,乾清宫丹墀内每日白天放花炮,遇大风暂停。同时安鳌山灯、扎烟火。除夕之际,即互相拜祝,名曰「辞旧岁」。此时,要大饮大嚼,锣鼓喧天,门旁植桃符板、将军炭(用红箩炭末塑制成将军形),贴门神,室内悬挂福神、鬼判、钟馗等画。正月初九至十五,宫中人要逛灯市买灯、吃元宵。正月十九日名曰「燕九」,是日,都城之西白云观内僧道辐辏,凡神混杂,勋戚、内臣,凡好黄白之术者,均游此访求炼丹秘诀。宫中至此日,御前所安设各样彩灯尽撤之。而年二十五则是「填仓」日,也是醉饱酒肉之期,年节活动至此结束。

玄穹宝殿

历时近一个月的繁琐仪式活动的正常运转,基本要靠这些内臣来完成。明代内廷专设二十四衙门,规模大大超过了前代宦官组织机构,但是明宫廷宦官的组织机构绝不仅限于这二十四衙门,另设有诸如御酒房、御茶房、牲口房、刻漏房、更鼓房、内府供用库、司钥库、内承运库、广盈库、广惠库、广积库、盔甲厂、林衡署、织染所、安乐堂等。如此庞杂的机构设置,在彼时也确实是一种客观需要,明代统治者倚重宦官,使其职权渗透到宫廷生活的方方面面,平日运转的这些常设机构,至年关前后,更是忙到「风生水起」。

清朝宦官机构设置虽不能与明代宫廷比肩,但该干的活儿一点没有落下。夏仁虎《清宫词·正月填仓节》诗云:「新正廿五号填仓,宫内民间一样忙。」主子们忙着享受,活儿可全都是太监们的。

年节前后各种活动,太监都要承应和落实。得闲,一些下等太监还要兼做私活以积攒钱财。《北京志·文化遗产卷·故宫志》「明宫习俗条」记:「凡宫眷(腊月)所用饮食,皆本人所关赏赐置买,雇请贫穷官人(太监)在内烹饪,其技术高者,每月工食可需数两,零星赏赐不在其内。」

过年于太监来说,最直接的实惠就是得宠获赐。《宫女谈往录》记载宫女太监们过年过节不仅要伺候主子,还要伺候神仙:「我们在宫里长年累月是不许祭奠自己的亲人的。一不许焚香,二不许烧纸,三不许上供。无论过年过节或遇亲人祭日,也只能找个没人的地方,愣一会儿神,默默地道几句,眨一眨眼皮就算完了。」故而,太监们在重要时节想得到赏赐,就要舍弃个人的一切,专心伺候好主子,还要伺候好神灵。

演戏杂耍 伺机邀宠

元日前后,宫廷内除举办大型仪礼之外,还有多种形式的行乐活动满足帝后的娱乐之需,宦官们使出浑身解数以博君王一笑。

明初内廷始设钟鼓司,至万历朝再设四斋和玉熙宫,这三套演戏班子全为宦官所职掌,专事承应宫廷仪礼及娱乐活动。

《明史·职官志三》「钟鼓司」条注云:「掌印太监一员,佥书、司房、学艺官无定员,掌管出朝钟鼓,及内乐、传奇、过锦、打稻诸杂戏。」《旧京遗事》卷一载:「钟鼓司,专一统领俳优,如古梨园伶官之职。」《万历野获编》补遗卷一「禁中演戏」条记:「内廷诸戏剧俱隶钟鼓司,皆习相传院本,沿金元之旧,以故其事多与教坊相通。……颇采听外间风闻,以供科诨,如成化间阿丑之属,以故恃上宠颇干外事。」《酌中志》卷十六「内府衙门职掌」之「钟鼓司」条云:「……又过锦之戏……又如杂剧故事之类……又木傀儡戏……神庙孝养圣母,设有四斋近侍二百余员,以习宫戏、外戏。……神庙又自设玉熙宫近侍三百余员,习宫戏、外戏,凡圣驾升座,则承应之。」

出自明代宫廷画师之手的《明宪宗元宵行乐图》,描绘了明宪宗朱见深正月十五元宵节从早至晚在皇宫里庆赏游玩的各种情景。只见身着便服的朱见深坐在殿前围帐中,侍臣们立于两旁,殿上悬有彩灯,一派繁华。台下宦官进行杂技、魔术等各种杂耍百戏的演出。在宫内设街市,模仿民间习俗放爆竹、闹花灯,在历代宫廷中甚为普遍。

除宦官统领下的三套专职演戏机构外,明代宫廷还专设宦官职掌之汉经厂、番经厂,经厂本是进行经书刻印的,但在一些重要节日兼作法事。秦徵兰《天启宫词》记曰:「此日英华法事停,鸣锣捧杵尽倾城。」注曰:「番经厂内官百人,习西方梵呗。遇万寿、元旦等节,于英华殿作法事。」

借职掌宫廷文艺之机,不少宦官邀宠得宠,进而获权干政。明代最有势力的两大专权宦官—明武宗时的刘瑾和明熹宗时的魏忠贤都是靠着这个途径登上高位的。谷应泰《明史纪事本末》卷四十三「刘瑾用事」条记载:「时瑾掌钟鼓司。钟鼓司,内侍之微者也。瑾朝夕与其党八人者,为狗马鹰犬、歌舞角抵以娱帝,帝狎焉。」《刘宗周年谱》记载,在魏忠贤蛊惑下,明熹宗「退宫以后,颇事宴游;或优人杂剧,不离左右;或射击走马,驰骋后苑」。

清 掐丝珐琅御题李士达岁朝图插屏长五三·二厘米 宽三九·四厘米故宫博物院藏

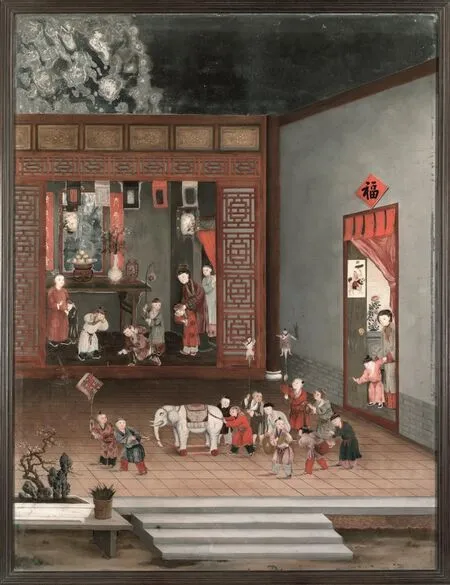

清 紫檀木边画玻璃岁朝图挂屏长一二九厘米 宽七九厘米故宫博物院藏

清 玻璃彩绘岁朝图挂屏故宫博物院藏

清人绘弘历元宵行乐图轴及局部 绢本设色 纵三〇二厘米 横二〇四·三厘米故宫博物院藏

清宫内太监掌管下的演戏机构有南府、景山、昇平署,还有本家班等。宫内建有畅音阁大戏楼作为固定的演剧场所。魏程搏《清宫词》曰:「监奴解唱蟠桃会,不唤梨园子弟来。」这些随时待命的内监戏班子在年节期间演出各种喜庆承平之戏当是自然。

戏曲娱乐之外,封闭于宫廷内的主仆群体还不时幻想着民间百态。于是皇家想出了新招:在宫中或园囿内特设集市,模仿市井俚俗的特殊景致。乾隆年间即在圆明园的同乐园设买卖街。春节开园,皇帝下谕,准满汉各大臣进园游戏。街内有太监假扮市井商贩、购买者,还故意讨价还价,为的是让帝后、妃嫔们真切体验到世俗生活的乐趣。有时,皇帝穿着便服扮作百姓挤入人群,内监们也纷纷迎合皇帝的心意,左右相拥,真是达到了纵乐狂欢、君臣同乐的境界。《竹叶亭杂记》记此颇详:「开店者俱以内监为之。其古玩等器,由崇文门监督先期于外城各肆中采择交入,言明价值,具于册。卖去者给值,存者归物。各大臣至园,许竞相购买之。……馆肆中走堂者,俱挑取外城各肆中之声音响亮、口齿伶俐者充之。每俟驾过店门,则走堂者呼茶,店小二报账,掌柜者核算,众音杂沓,纷纷并起,以为新年游观之乐。至燕九日始辍。……除圆明园外,畅春园、静宜园、清漪园中亦曾设置过买卖街。嘉庆四年此例停止。」

太监们如此卖命地服侍和迎合主子,无非是想得到一些恩宠和赏赐。平日严苛的主子和管事太监此时也变得宽容、亲和起来。清宫旧制:春节例行拜年都是要给赏银的。凡是晚辈给长辈辞岁的—如格格、宫女、太监等,个个都能要得百八十两的压岁银。《金銮琐记》云:「除夕日,入内拜年,赏赐金绣荷囊,囊中实以银锞一小锭。」得到帝后赏赐自然是幸事,权势太监也会赏赐一些给门下和名下太监,但也不乏个别权势太监借年节或寿辰敛财。秦兰徵《天启宫词》记录了权势太监魏忠贤接受拜寿一事:「奉觞春昼锦如云,白玉栏西曙色分。二十四衙齐跪拜,一声千岁满宫闻。」讲的是魏忠贤凭借与明熹宗乳母客氏的关系爬上了司礼秉笔太监的高位,不久又提督东厂,权倾朝野,显赫一时,许多人都巴结奉承他。其生日为正月三十,每年元旦过后,十二监、四司、八局,二十四衙门的宦官便开始为其祝寿。那些祝寿的人都着绯袍玉带,天刚亮就来到乾清宫。当拜贺时,「老爷」、「千岁」、「千千岁」之声犹如雷震。

借拜年以融洽关系,结交权贵在宫中照例进行。给主子拜年可以得到赏赐和恩宠,给权势太监拜年可以得到赏识和提拔。太监之间都是小太监向大太监拜年,大太监也会给他红包作为补贴。

假机自娱 消闲有术

年节宫内虽忙碌,但也尚有闲暇。

《酌中志》作者刘若愚亦一内臣,他认为内臣读书安贫者少,贪婪成俗者多,「饱食逸居,无所事事,多寝寐不甘。又须三五成朋,饮酒掷骰、看纸牌、耍骨牌、下棋、打双陆,至三四更始散」。

明代宫廷宦官按有无学识分为知识型宦官和一般内臣。知识型宦官往往雅好诗文,颇多与外廷文儒,甚至帝王诗文交游、唱和者,旦有闲暇多为诗属文。而多数宦官如刘若愚所言,不学无术,争宠好斗,贪酒嗜赌。依《酌中志》记载:「又有独自吃酒肉不下者,亦如前约聚、轮流办东,帮凑饮啖。所谈笑概俚鄙不堪。多有醉后忿争,小则骂打童仆以迁怒,大则变脸挥拳,将祖宗父母互相唤骂,为求胜之资。」秉性好赌者,骨牌、骰子、纸牌、双陆无所不好。更有甚者竟开斗鸡场,斗鸡双方为求胜算,「则必费重价购好健斗之鸡,雇善养者,昼则调训,夜则加食,名曰贴鸡,须燃灯观看,以计所啄之数,有三四百口者,更妙也」。

天启年间,魏阉专权,内臣更奢侈争胜,《酌中志》记载:「凡生前之桌椅、床柜、轿乘、马鞍,以至日用盘盒器具,及身后之棺椁,皆不惮工费,务求美丽。甚至坟寺、庄园第宅,更殚竭财力,以图宏壮。且叠立名目科敛各衙门属僚,今日曰某老太太庆七十、八十,某太爷、太太祭吊;明日曰某宅上梁庆贺,某寿地兴工立碑。即攘夺府怨总不恤,糜费土木心所甘,习以成风,亦可鄙可笑也。」

这些娱乐既是年节活动,也是平日生活习俗。

总之,无论是服务其中陪伴消闲,还是假机自娱,太监们从来不是节日的主角,有道是—自己的日子别人的年!

清 丁观鹏、郎世宁等合绘弘历雪景行乐图轴绢本设色 纵二八九·二厘米 横一九七厘米故宫博物院藏