文物中的图像·《西厢记》(之六下)「墙角联吟」

倪亦斌

文物中的图像·《西厢记》(之六下)「墙角联吟」

倪亦斌

伦敦大学学院博士,现为独立学者。研究方向为艺术史,并致力于图像学、中国故事画等专题研究。二〇〇一年至二〇〇二年于美国哈佛大学任访问学者,著有《看图说瓷》、《一百个汉字》(英文版)等

(接二○一六年十一期)

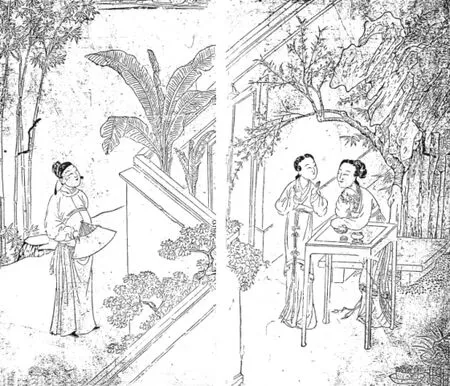

建阳书林师俭堂本内的「酬韵」图细节众多,景物考究。设计者把莺莺烧香的后花园设想为高过头顶的围墙环绕。张生在墙外背手延颈翘盼,似乎竭力想知道墙内的情景。墙内的莺莺坐在离香几不远的山石上若有所思,可能是刚刚听完张生朗诵的「清新之诗」。画面为我们了解晚明理想的园林建筑提供了比较具体的信息:园里有池塘,池中有水渚,上有花草。院墙一曲三折,院门上筑有高规格的歇山顶,院内水边的栏杆镶有莲苞形望柱头。莺莺头戴凤钗,坐在假山下,面前摆着一张高束腰三弯腿带托泥长方香几。香几束腰中间镶嵌绦环板,板上锼凿花式门洞开光。束腰下有裙状刻花托腮,腿足间牙条的壸门式轮廓自然过渡到弯腿,足端马蹄内翻,再出榫纳入托泥。几上有一鬲式香炉,置于木制炉座上。值得注意的是,装香箸、香铲的是一只小口长颈锥把瓶。陶瓷界一般认为锥把瓶要到半个世纪之后的清康熙年间才发展为成熟器型。(耿宝昌《明清瓷器鉴定》,两木出版社,一九九三年,一八八页)旁边另有石质长方大案,上设插鲜花的觚瓶、笔筒和砚台。庭园边栏杆坚固精致,下有栏板,上有扶杆,简约抽象的莲苞形望柱头在今天日本的传统建筑上还能见到。

明代万历戊午年(万历四十六年,一六一八年) 《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》二卷插图之“酬韵”(“师俭堂本”)木刻版画书林萧腾鸿师俭堂刊本图片转引自《明代版画艺术图书特展专辑》,汉光文化公司,一九八九年,一八七页

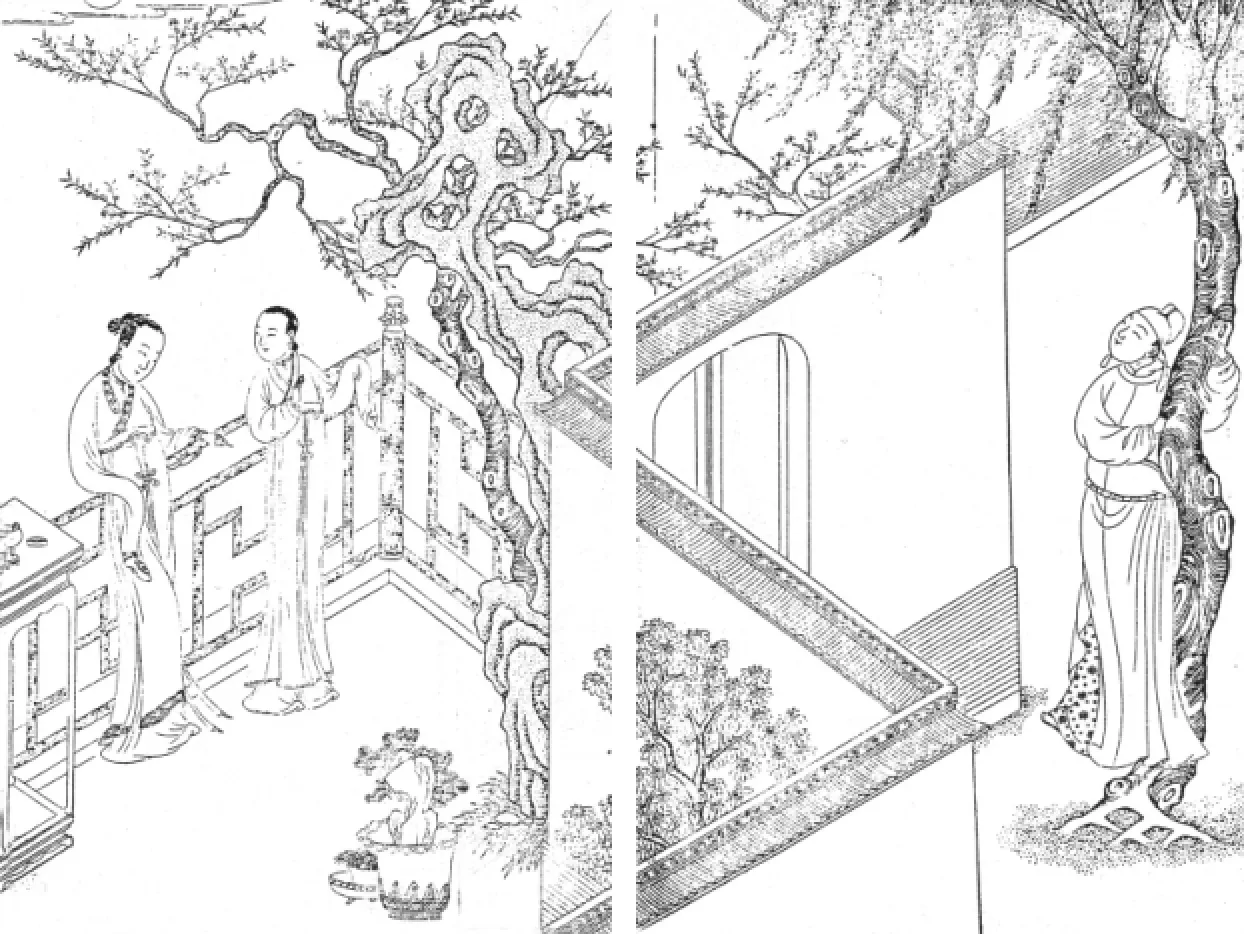

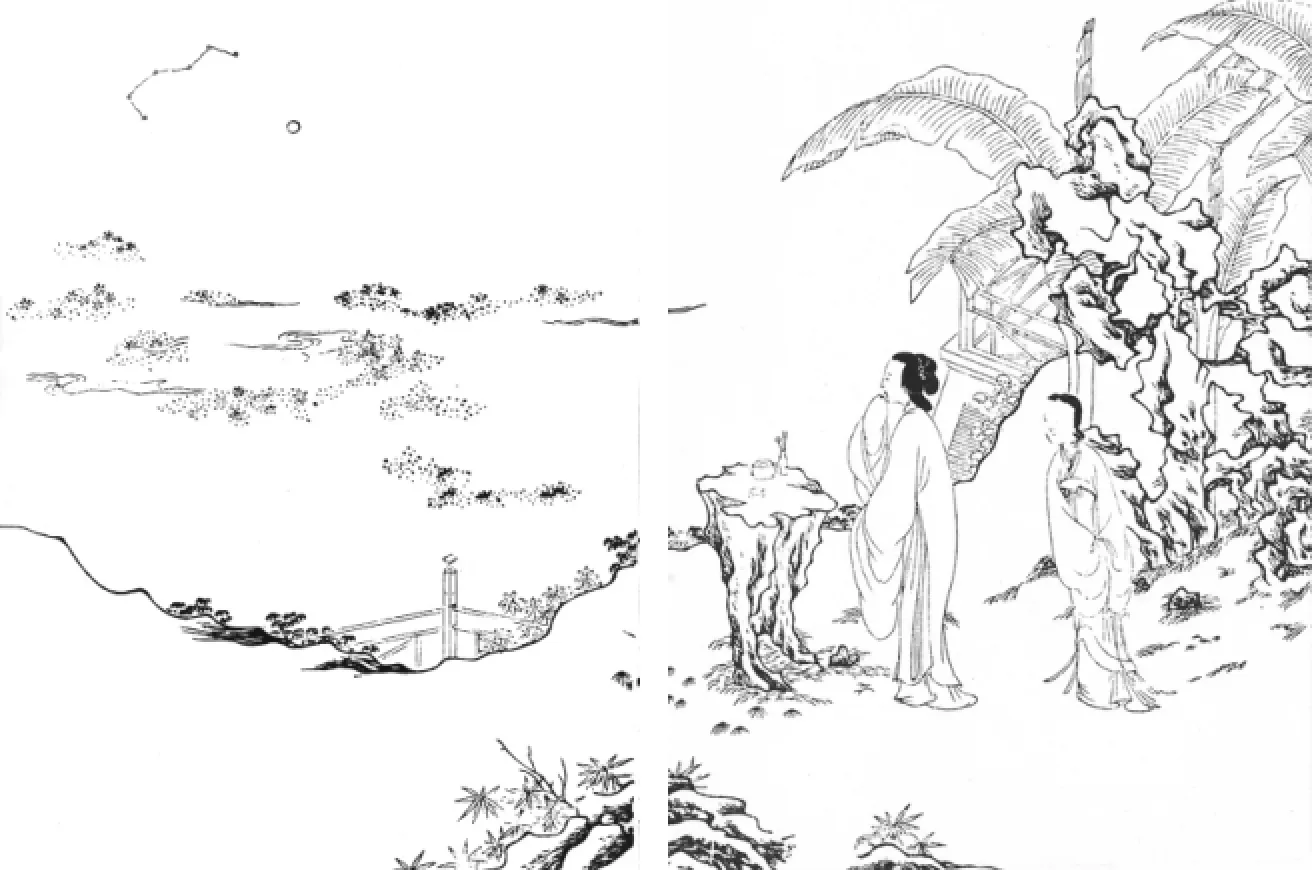

起凤馆本《西厢记》的插图以景致

精美、状物细腻、建筑规整著名。在起凤馆本「墙角联吟」图中,隔开张生和莺莺的墙再次升高,高得即使张生在墙外傍树踮脚延颈仍一筹莫展,根本无法窥见园内心仪的佳人。张生的圆领长衫飘起一角,露出里面的碎花衬裤。在墙内烧香的莺莺似乎刚离开香桌,身倚镂空栏杆,正在回味同张生依韵赓句的激动。莺莺倚靠的栏杆上有斑竹花纹,望柱头饰莲花。莺莺身边的香几很有特色,非常罕见—高束腰,无横枨,腿足间优美含蓄的壸门牙子圆润地过渡到直腿,足端出榫纳入须弥座的底盘。须弥座底盘上另有束腰,地平下座四边锼出壸门式亮脚。香炉为双竖耳三足圆鼎,三足埋在圆木座里,旁置圆香盒。

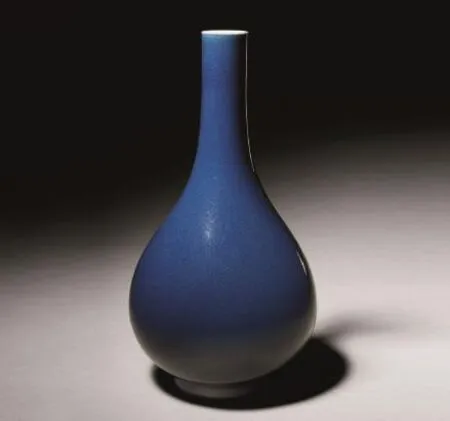

清雍正 祭蓝釉胆式瓶故宫博物院藏

明代万历庚戌年(万历三十八年,一六一〇年) 《元本出相北西厢记》插图之“墙角联吟”(“起凤馆本”)木刻版画武林(杭州)起凤馆曹以杜序刻图片转引自吴希贤编《所见中国古代小说戏曲版本图录四·下编古代戏曲一》,全国图书馆文献缩微复制中心,一九九五年,二七八~二七九页

晚明著名曲家汪廷讷在在金陵开设环翠堂书坊,曾在万历年间刊印《袁了凡先生释义西厢记》。环翠堂本的一些插图同继志斋本、起凤馆本的相应插图似有相袭之处。就继志斋本和环翠堂本相比,「佛殿奇逢」图类似。就起凤馆本和环翠堂本相比,「隔墙联吟」图和「红娘请宴」图类似。总的来说,环翠堂本中插图的视野更加开阔、细节更加繁复。同时,环翠堂本插图中的人物略显拘谨、木然,景物的造型和安排略显呆板。这些迹象表明,环翠堂本中的多幅插图有可能脱胎于其他《西厢记》刊本而再创作。例如,起凤馆本与环翠堂本的「联吟」图相比,都有处于画面中轴线上的「W」形三曲围墙,围墙中间转角部分都挨着高耸的太湖石和大树,第一个转角内有矮树,旁边是大小盆栽。在起凤馆本上,只有一棵树傍着太湖石,在环翠堂本上则有两棵树长在太湖石背后,高处的枝桠和低处的枝桠是两种叶子。在起凤馆本上,镂空栏杆围出后花园一隅,在环翠堂本上,左边出现了厅堂的一角。环翠堂本上张生手中的折扇向下,这个细节很不自然。与起凤馆本上张生依傍树干努力踮脚的形象相比显然失分。另外,起凤馆本上莺莺和红娘各有不同的姿态,相互顾盼有致,而环翠堂本上两人的下半身几乎像一个模子印出来的。环翠堂本中的香几比较简单,是一张四足无枨无束腰内翻马蹄足的小方香几。香炉是圆鼎,放香箸、香铲的瓷瓶是小口细颈大肚的胆瓶。值得注意的是,除第三出以外,环翠堂本的回目和容与堂本的回目几乎相同,只是环翠堂本将「墙角联吟」改为「隔墙联吟」。这一文字证据表明,在汪廷讷刊印《西厢记》的时候,他已经见过数种《西厢记》插图在这个画面里用墙把张生和莺莺隔开,因此他有意无意地修改了回目,与时俱进,如实地记录了现实状况。

明万历 《袁了凡先生释义西厢记》插图之“隔墙联吟”(“环翠堂本”)木刻版画汪廷讷环翠堂刻图片转引自周心慧主编《新编中国版画史图录》第五册,学苑出版社,二〇〇〇年 ,二三六页

明万历 《重校元本大校释义全像音释北西厢记》插图之“花阴唱和”(“陈晓隆刊本”)木刻版画陈晓隆刊本图片转引自吴希贤编《所见中国古代小说戏曲版本图录四·下编古代戏曲一》,全国图书馆文献缩微复制中心,一九九五年,二四六~二四七页

在陈晓隆刊本的同题材「花阴唱和」图中,有熟悉的三曲墙,只是男女之间的相对位置调换了。在版刻图像流传过程中出现这种情况,就意味着对现存同类作品的借鉴。通过比较图像的精致程度和人物、植物、建筑的相似度,可以判定各版本之间传承的基本情况。例如:环翠堂本墙角里的矮芭蕉在陈晓隆本长高了;陈晓隆本上墙外张生的姿态和折扇的位置同环翠堂本上几乎一模一样,只是方向掉了个头,是其镜像;墙内莺莺和红娘的姿势同张凤翼本上如出一辙,不过也是个镜像;比较这两本中莺莺红娘的发型,可以看出张凤翼本造型更为复杂真实。以此为据,陈晓隆本插图的原创性就大打折扣了。

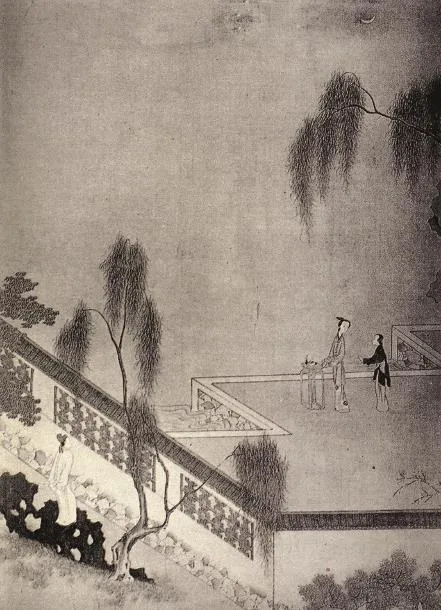

二十世纪初,市面上曾经流传过珂罗版印刷的《仇(英)文(徵明)合制西厢记图册》(又名《仇文合璧西厢会真记》等),其中有「隔墙联吟」图。画面取景视点极高,过去称「鸟瞰」,今看则几乎是无人机拍摄的角度。画匠对空间的掌控缺乏经验,张生身边的柳树已经高得不可思议,遑论莺莺头顶上「横空出世」的相同形态的柳枝了。图中仕女造型相当简单,莺莺的发髻只是个抽象的符号,红娘的发型照搬了木刻插图中常见的后梳式简略版。成书于十九世纪六十年代郑绩所著《梦园书画录》中记载了一件《明仇实父文衡山西厢传奇书画合册》,其中描述「隔墙联吟」题材的有两张:

其四,「墙角联吟」,书曲四句六行。双梧淡月,双文(莺莺)闲吟月下,红娘侍立。墙外张生把扇独立窃听。其五……书曲七句十三行。弦月溶溶,假山皴透下设香几,四围花木繁深红阑曲折。双文携红娘焚香,张生循阑遥睨。(《中国书画全书》第十二册,二六〇页)

将这段文字与此册页相对照,可见图文不符。郑绩当年所见册页本身很可能就是伪作。巫鸿所著《重屏》一书中「图一九五」英文版标明引自《仇文合制西厢记图册》一九三三年初版。中文版则略去引用书名,改称「传仇英《西厢记图》……十七世纪。王孔熙旧藏」。实际在原书中标明收藏者为「王鲲徙」。《重屏》视此册页为「十七世纪」作品(中文版二三一页)恐怕是定早了。从「隔墙赓句」图上莺莺的外衣明显缩短、分隔园子的粉墙上镶嵌花窗、以几条简单的界尺直线交代园墙和空旷月台的画法判断,将其视为十九世纪末二十世纪初的仿作为妥。

珂罗版印刷仇英(传)绘《西厢记图》册页图片转引自(明)仇英绘、文徵明书、王鲲徙藏《仇文合制西厢记图册》,文华美术图书公司,一九三三年

故宫博物院藏任薰作「酬韵」图,在取景上从高空鸟瞰走到另一极端—仿佛是现代人用手机拍摄的朋友照片。任薰不以写实为首要目标,而是以概括的手法交代文学故事场景,注重视觉冲击。他大刀阔斧地用假山石和芭蕉叶象征莺莺所处寺庙园林,莺莺和红娘处于画面左翼,倚靠在树根雕凿的充满野趣的香几上。她俩脸朝右,顺其视线延伸,越过硕大的假山石,可见粉墙上开着矩形清水磨砖漏窗,框间嵌冰裂纹花窗格,张生的脸和上半身隐约藏于窗格背后。画面上最引人注目的是横亘在张生和莺莺之间的突兀怪石,结实的漏窗则象征又一障碍,窗格后的张生显得文雅懦弱。然而,他正以自己擅长的吟诗方式作打动莺莺的破冰之旅。任薰笔下的红娘堪称历来最壮硕的,不知他是否在拿自己熟识的某位大脚娘姨作模特。红娘头发朝后梳,在颈部做一发髻。尽管小姐莺莺在形体上不占优势,但画家让她梳高髻,亸着肩,高贵出身就这样体现了。

清 任薰 西厢记图册之“酬韵”纸本设色纵三四厘米 横三五.五厘米故宫博物院藏

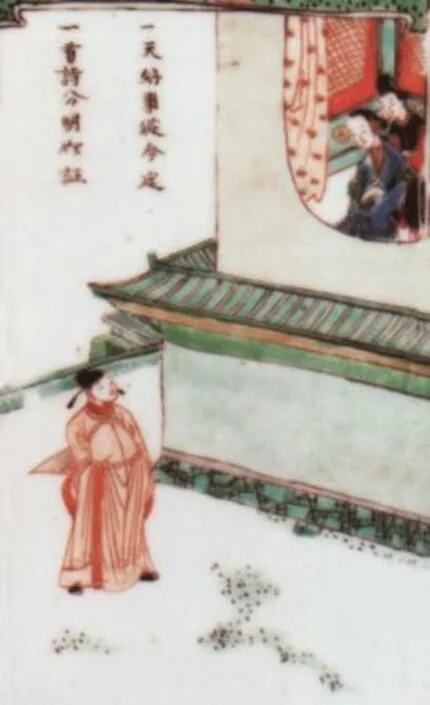

清 五彩西厢记故事图纹六角瓶(局部)高五二·二厘米费城艺术博物馆藏图片转引自Judith T. Zeitlin, Yuhang Li主编,Performing Images: Opera in Chinese Visual Culture,美国芝加哥大学斯马特艺术博物馆,二〇一四年,一七三页

美国费城艺术博物馆藏一件清晚期仿康熙五彩六角瓶,瓶身绿地开光绘十二幅《西厢记》曲意画,画上题剧中唱词。在「隔墙酬和」图上引「一天好事从今定,一首诗分明照证」之句,取自《北西厢》第一本第三折或《南西厢》第九出「隔墙酬和」,此诠释这场戏无疑。有意思的是,张生头戴黑色唐巾、着一身红衣、手执展开的折扇仰头站在墙外,墙内的莺莺红娘却坐在楼内洞门前,既不在花园里,也不在焚香拜月。瓷画匠作画非常依赖行业中秘传的粉本,然而时间和多次易手等原因总会导致传统发生变异,有的细节与时俱进,可与画面融合而无所违逆。例如约万历晚期才出现的张生手中的折扇,而另一些变动则属于衰变,与其所诠释的文学故事明显舛迕,此即一例。这样明显的错误出现在一件晚清仿品上不但不足为怪,反而还顺理成章。

被缩略后的「仕女庭园烧香图」

何璧本为此场景设计的插图虽也称「联吟」,不过图中却只出现「联吟」的一方—莺莺,另一方张生缺席。将何璧本「联吟」图同早两年问世的香雪居本中同题材插图相比,可看出来龙去脉,知道其省略的由来。对照香雪居本插图,可知何璧本的设计者保留了大格局:同香雪居本一样,莺莺和红娘站在右侧围栏杆的高台下,张生身边的芭蕉湖石被搬到莺莺红娘身后,挤掉了原来在高台上的棕榈。莺莺的脸转向右侧园外广袤的丘陵野地,何璧本用一个带望柱头的栏杆替代了原来长长的围栏,星星点点的草丛还在,夜空里依然高悬月亮和星座。何璧本还大刀阔斧地砍去了前景中的院墙、灌木、太湖石,只留两个小土堆,程式化地表示前景。就这样,在前景景物被撤掉的同时,原来躲在前景假山后的张生也给抹去了。设计者又没有像凌濛初本插图那样把张生挪到莺莺后面去,于是张生「蒸发」了。与凌濛初本插图类似,何璧本插图呈现的与其说是形制规整的庭园,不如说是郊野的一角。为了配合这一转变,香雪居本中的木制香几也换成了原木树墩。

明万历丙辰年(万历四十四年,一六一六年) 重刻本《北西厢记》插图之「联吟」 (「何璧本」)木刻版画(合页连式整板镌刻)何璧序刻图片转引自《西厢俪影集·何璧本》,上海科学技术文献出版社,一九九九年

「仕女庭园烧香图」是中国古代非常流行的传统图像题材,可以是一幅反映当时社会生活的风俗画,也可以是某个文学故事中的一个特定场景,例如《拜月亭》《幽闺记》《白袍记》《荆钗记》《红拂记》等传统戏曲中都有仕女庭园焚香场面。

一般来说,没有张生在一旁的「仕女庭园烧香图」很难说一定是描绘莺莺焚香告天的《西厢记》曲意图。例如,维多利亚和阿尔伯特博物馆所藏元青花梅瓶上和广东省博物馆藏磁州窑孔雀蓝釉人物梅瓶上所绘「仕女烧香图」就不是《西厢记》曲意画。不过,一北美私人藏家手中的「小姐偕婢女烧香图」却应该就是《西厢记》中的「联吟」图了,因为有足够证据。在何璧本《西厢记》「联吟」图上,只有莺莺和红娘而缺了张生,不过因为本来就是成套《西厢记》曲意图中的一张,所以我们在图中只剩下「联吟」一方的情况下也可以准确判定此图的内容。同样道理,在清康熙年间,出现了「中和堂」款成套的「西厢记」图纹盘。其中的「佛殿奇遇」和「倩红问病」所绘内容确凿无疑(前者见《紫禁城》二〇一五年十二期一三七页)。因此,一件形制和画风相同的「中和堂」款「小姐偕婢女烧香图」瓷盘无疑是这套瓷盘中的一件。盘心取景院墙护卫着的后花园一角,前景以小土堆和灌木枝桠点缀。背景是悬于峰峦之上的满月和用直线相连的三星,提示夜晚。山脉和院墙之间是一片云蒸霞蔚的釉下铜红,虽说不甚写实,却烘托了才子佳人以诗相和、交流情感的温馨。中景左边是嶙峋的太湖石同花木的组合,石之坚硬与花之柔软相映成趣。正中置高束腰三弯腿圆形香几,炉中「篆烟香细袅寒灰」(宋人叶梦得《鹧鸪天》),莺莺在前拱手拜月。令人特别感兴趣的是,瓷盘上红娘手里提着风灯,这样的表现接近生活真实,当时如果没有路灯,黑灯瞎火的小姐莺莺根本不可能走去后花园。风灯的形制与弘治本插图(《听琴》)中出现过的相类,因风灯不易保存,故罕有实物流传下来。清代宫廷画家陈枚的《月曼清游图册》「寒夜探梅」中也有彩绘风灯,可资印证。同何璧本「联吟」图一样,瓷盘上略去了张生。

清康熙 青花釉里红人物故事图纹盘美国私人藏图片转引自Jean McClure Mudge, Chinese export porcelain in North America, New York: C.N. Potter, Distributed by Crown Publishers, 1986, 图一五四

清 陈枚 月曼清游图册之“正月寒夜探梅”(局部)绢本设色故宫博物院藏

故事图像流传到广为人知的程度时,设计者常常会删除图像中的一些要素、不断地简化图像。图像传播中的这种趋势同语言传播中的缩略语现象类似,就像「南京大学」和「北京大学」变成「南大」、「北大」一样。

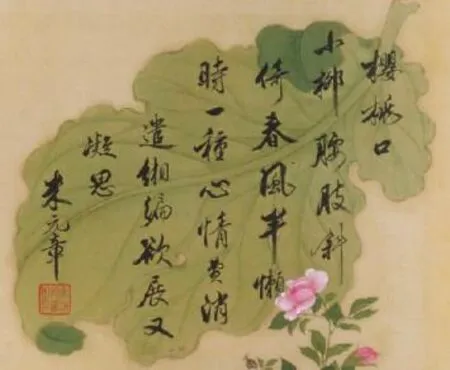

闵齐伋彩印册的第三幅图的形式是当时流行的彩色套印高级诗信笺,类似风格的蝴蝶图样可以在同时代的《十竹斋笺谱》里找到,可见当时同行间的相互借鉴。这幅「曲意画」要表达的是一对男女通过交换诗作来初通款曲,故而以精美的文房用笺承载双方诗作,再伴以「蝴蝶成双」这一情爱的象征来比兴张生与莺莺之间的赓句就是天作之合,在格调上远胜一幅莺莺在院中烧香,而张生在墙外延颈痴望的实景画。张生和莺莺隔墙酬韵的诗作,以两种不同书体写在一片贝叶和一片梧桐叶的表面,当时流行此种呈现书法方式的证据,也可在清人绘十二美人图之一「抚书低吟」上找到。另外,明人徐沁所著戏曲《载花舲》中,也有以叶片作为诗句载体的版刻插图。闵刻本图中蝴蝶和叶片酷似水墨画中的没骨法画成,无外轮廓线。实际上,为了用木刻图版印出这样的效果,一幅图需要刻几十块版子,先后或轻或重印刷几十次。

明崇祯庚辰年(崇祯十三年,一六四〇年) 《西厢记》曲意图第三幅(“闵齐伋彩刻本”)彩色木刻版画明代闵齐伋刊本科隆东亚艺术博物馆藏图片转引自Liebeskunst: Liebeslust und Liebesleid in der Weltkunsk, Museum Rietberg Zurich, 2002, 一九七页

明崇祯甲申年(崇祯十七年,一六四四年) 胡正言辑印《十竹斋笺谱》之一

「莺烧夜香见生同红回房」

张生听了莺莺的即兴和诗之后,心中赞叹佳人才思敏捷、应酬快,顿生惺惺相惜之感,益发钟情莺莺。莺莺拜月完毕,张生乘机现身,迎了上去。这边红娘见他过来,连忙拉着莺莺疾步离开,生怕惹出什么事来遭老夫人怪罪。

在弘治本插图里,左侧是莺莺和红娘烧香之后移步回房,右侧是张生从假山后面闪出,拱手向莺莺打招呼。莺莺见到张生,莞然敛衽施礼。张生刚想上前搭话,旁边的红娘已经硬拽着莺莺移步了。

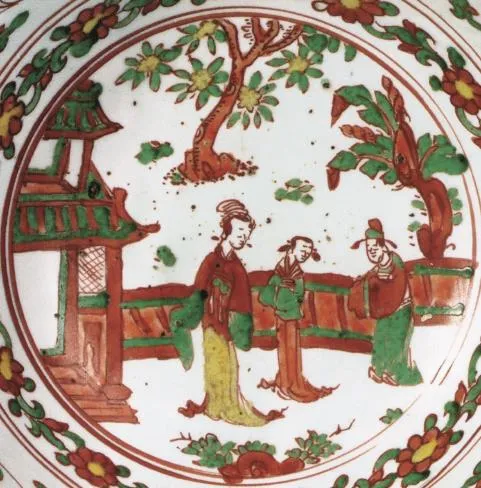

瑞士日内瓦宝儿瓷器珍藏馆拥有一件明嘉靖年间烧制的红绿彩大碗,碗心图纹与弘治本插图「莺烧夜香见生同红回房」的场景和人物都对得上号,可见

画的是同一段剧情。画面上有比较简单的庭园景致,画风稚拙却生机盎然。就像弘治本插图一样,莺莺和红娘在回房的路上几乎没停步,张生只能在匆忙间向莺莺拱手致意。人物背后是花园里的甬道,因为画匠对空间透视掌握不好,所以平铺在地上红绿相间的甬道容易被人误认为是竖着的栏杆(如果真是栏杆,就会隔一段有个望柱头)。甬道旁栽着大叶芭蕉,画匠还在芭蕉前画了块与其形影不离的奇形太湖石,再往后是棵开花的大树,左边的门楼示意庙中崔家借住的院落。

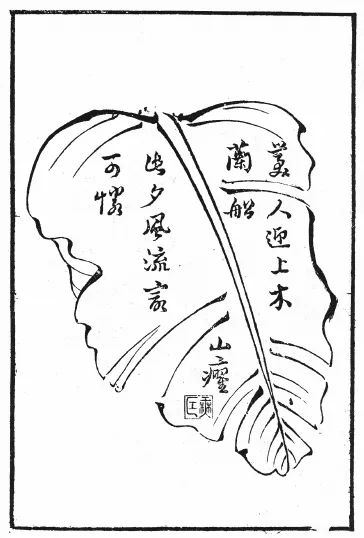

清人绘 十二美人图轴之“抚书低吟”局部绢本设色故宫博物院藏

清康熙 徐沁 《载花舲》插图木刻插图图片转引自《国家图书馆藏珍本杂剧传奇地方戏曲艺插图全集》十三,全国图书馆文献缩微复制中心,二〇〇六年,五八〇七页

目前存世最早的《西厢记》版本,例如万历己卯年(一五七九年)金陵胡氏少山堂刊刻的《新刻考正古本大字出像释义北西厢》和万历庚辰年(一五八〇年)序刻徐士范校《重刻元本题评音释西厢记》,都以「墙角联吟」作为本出戏的回目。同时,在早期本出戏的插图中,也把张生和莺莺安排在同一园林中,张生通常以假山掩体。自万历壬辰年(一五九二年)熊龙峰刊本插图始,一道墙把张生和莺莺分隔在两个空间,万历年间的《新订徐文长先生批点音释北西厢记》《袁了凡先生释义西厢记》《新刊徐笔峒先生批点西厢记》等版本遂将此出回目改为与剧本内容相违的「隔墙联吟」,以符合已为广大受众所熟悉的男女主角隔墙赓句的新模式。随着图式的流布和反复摹写,「隔墙联吟」的场景中也可以省略男主角张生,就像何璧本与中和堂瓷盘所采用的画面。更有甚者,在清代统治破坏传统中国古典图像的大背景下,两百年后在仿康熙瓷瓶上的莺莺已经登楼,张生面前大墙的背后不再是后花园,莺莺也不再行焚香拜月之仪式。图像传播衰变之规律可见一斑。

明弘治戊午年(一四九八年) 《新刊奇妙全相注释西厢记》第二十五个画题之“莺烧夜香见生同红回房”木刻版画北京金台岳家刊印北京大学图书馆藏图片转引自重印本《明刊西厢记全图》,上海人民美术出版社,一九八三年,六一页

明嘉靖 红绿彩人物故事图纹碗局部口径三二·一厘米宝儿瓷器珍藏馆藏图片转引自John Ayers, Chinese Ceramics in the Baur Collection, Geneve: Collections Baur, 2000, 图八八