试论言词证据的逻辑结构及其适用价值

杨宁芳

(中国计量大学马克思主义学院,浙江杭州310018)

试论言词证据的逻辑结构及其适用价值

杨宁芳

(中国计量大学马克思主义学院,浙江杭州310018)

言词证据的逻辑结构可从内外两个角度分析:内在结构包括言词证据的构成要素和其相关性、可信性,内在构成要素包含作证这一客观行为和这一行为指向相关的命题内容,而相关性、可信性是采纳言词证据的必要条件;外在结构是言词证据在事实论证中的结构,一是其论证型式,二是证据间的复合论证结构,分为收敛式结构和组合式结构。论证的收敛式结构和组合式结构同时指出了攻击不同结构的论证的策略,为检验案件事实论证的有效性提供了指导;论证型式及其批判性问题有助于考察言词证据的有效性。

言词证据;逻辑结构;陈词理论;论证型式

近年来媒体不断报道出各种令人惊骇的冤假错案,如2015年的呼格吉勒图案,2016年的陈满案,还有前些年的赵作海案、佘祥林案、聂树斌案等等。在赵作海案和佘祥林案中上演了“亡者归来”的情节,呼格吉勒图案和聂树斌案则是“真凶再现”。“亡者归来”和“真凶再现”直接宣告了这些案件是冤假错案,也暴露出这些案件审判中最大的错误,即案件事实认定的错误。这些冤假错案有一个共同点,被告人都做了有罪供述,但既然这些案件已经被宣告为是冤假错案,那么可以推断这些被告人的有罪供述极有可能是刑讯逼供得来的。被告人供述是言词证据的一种,在我国刑事诉讼中言词证据包括证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见。言词证据一般直接指向案件事实的某一部分或全部,包含大量案件事实信息,具有直观性,因而是认定案件事实的重要工具。另一方面,言词证据出自证人、被害人、被告人和鉴定人,主观性较强,冤假错案中频频出现的刑讯逼供、仅凭口供定罪无视这种主观性,是对言词证据的滥用。冤假错案中言词证据的滥用使我们重新思考,在诉讼中我们能否通过言词证据来认定案件事实,怎样利用言词证据是合理的,言词证据在认识案件事实中的逻辑结构是怎样的?传统的科学哲学理论家们面对陈词往往从旁观者、单主体以及静态的角度进行研究,忽视了陈词作为一种言语行为的工具是存在于主体之间的,从静态角度无法理解陈词对话交流的功能。因此本文拟从陈词理论出发,揭示它在法律情境特别是案件事实论证中面临的困境;然后解析言词证据的内在结构,包括其内在构成要素和相关性、可信性两个必要的有效性条件;再从法律事实论证中揭示言词证据的外在结构,包括言词证据的类型和论证型式,以及言词证据间复合的事实论证结构;最后,阐明这些逻辑结构在法律适用中的价值。

一、陈词理论及其在法律情景中的困境

在陈词理论中,直觉、记忆、推理和陈词一般被认为是知识的四个来源,但陈词作为知识的一个来源在历史上备受质疑。质疑者认为直觉、推理和记忆是个人亲身占有的资源,因而是可靠的,而陈词被认为是个体间的、社会的资源,只能起到传递知识的作用,不是知识的来源。质疑陈词知识地位的观点是一种个人主义认识论,即认为知识是自治的,认识主体是孤独的个人,它主张人们要完全通过自己的理智才能获得真正的知识。柏拉图认为人们不能从他人的话语中知道事实,洛克则主张“不能以人为据”。笛卡尔也是这种个人主义认识论的典型代表。休谟是一个转折点,在《人类理智研究》中,他充分肯定了他人话语的证据性价值,“在人类生活中,没有哪一种推理比陈词,目击证人和观察者那里得到的东西更普遍、有用、必要了”[1]136。但是,休谟赋予陈词一种次要的地位,他认为我们之所以可以相信陈词,是因为陈词所指与我们日常生活观察到的经验事实相符。这样,我们对陈词的依赖就被还原为对自身观察和经验的依赖。实际上,休谟的还原论与认识论的个人主义走在了一起,他们都认同这样一种观点:作为认识的个体,要想得到正确的认识结果,我们只能依靠自身的知觉、记忆和推理,只有知觉、记忆和推理才是可靠的;而陈词是来自他人或社会的资源,并不可靠。与休谟同时代的里德(T.Reid)不同意休谟的还原论,他提出了为陈词辩护的“第一原则”。里德承认陈词是与知觉一样的基本的知识来源,而且不必将陈词还原为知觉。因为陈词有与知觉一样的原处地位。他把知觉分为原初知觉和习得知觉两种,而大部分知觉是习得知觉。习得知觉类似于陈词,所以在认识中陈词具有与知觉一样的原初地位。他提出的为陈词辩护的“第一原则”是易信原则和诚实原则。易信原则指我们倾向于相信他人告诉我们的东西,而诚实原则使我们倾向于说实话。这个原则使我们对他人话语的依赖得到了原初的辩护。里德的这个原则是先验的,他认为是上帝赋予我们的。里德的理论是当代反还原论的原型。

对陈词的辩护有还原论和反还原论两种,还原论继承和发展了休谟的观点,反还原论则继承了里德的观点。反还原论者,主要有科迪(T.Coady)的公共语言辩护、伯格(T.Burge)的先验辩护和福莱(R.Foley)的非自我主义辩护方案,而还原论则有弗里克(E.Fricker)的地方性还原论辩护方案和戈尔德曼(A.Goldman)的类还原论辩护方案。对陈词进行辩护的必要性在于,日常生活中我们大量的知识来自于别人的陈述,没有陈词这一知识来源的生活不可想象。然而,在没有支持陈词的证据时,我们如何利用陈词才是理性可接受的呢?这一问题在诉讼活动中表现为没有经历案件情况的法官和陪审员等如何能够相信证人对案件事实的描述。还原论和反还原论对陈词的辩护在言词证据这里都在一定程度上失效了。

在反还原论理论中,里德的“第一原则”,伯格的先验接受原则,科迪的公共语言辩护,福莱的认识非自我主义,本质上都是先验的,都倾向于接受他人的陈词。但在案件审判中,言词证据往往难以同时得到对立双方认同,而且庭审中充斥着大量相互矛盾的证词,听众不可能都加以接受。其次,诉讼本身是一个利益博弈的过程,持不同立场的人自然不会接受对其不利的陈词;再次,哲学家们在解决“虚假陈词”难题时①虚假陈词难题指陈词提供者向某人做出关于某事物的陈词,他认为该陈词是真的且对方也相信他,但实际上该陈词是假的。,并没有把虚假的陈词排除在陈词的定义之外,而采纳言词证据作为认定法律事实的根据要求它为真,所以采纳言词证据不是先验地接受,而是以批判的眼光看待,考察其真伪。这时,先验的接受原则失效了。而休谟的普遍还原论,弗里克的地方性还原论以及戈尔德曼的类还原论,把陈词还原为两类经验,一类是个体可以确证的经验,另一类是公共经验。言词证据的内容是证人经历的案件事实,是个体经验,听众是不能把它还原为自身的经验的,只有那些据以判断证词真假的常理是公共经验,因此还原论也在一定程度上失效了。更严重的问题是,还原论与反还原论都是站在一个旁观者的角度分析,把陈词作为知识来源是否可靠及如何为它辩护,它们都忽略了陈词的交往的功能,没有把对陈词的辩护放在主体间的对话语境中,因此是从主体自身出发的、静态的分析。然而,对言词证据的分析却必须放在法庭论辩的语境中,例如,对证据相关性的判断依据的是日常生活经验,这与每个人自身的背景知识有关,每个人对同一证据的相关性的判断可能不尽相同,需要诉讼主体通过交流达成一致。因此对言词证据的分析要着眼于主体间的动态交流之中,也就是在诉讼参与主体对言词证据的质证以及案件事实论证之中。

二、言词证据的内在结构

(一)言词证据的内在要素

言词证据是和实物证据相对的概念,它与实物证据都是证据这个属的子类,而言词证据区别于实物证据的种差在于它是以语言陈述形式表现的,讨论言词证据要特别注意这一特征,所以言词证据的概念涉及到证人、证言和证言所包含的命题内容等要素。有学者在讨论证据的概念时曾举例分析道:“证人A说:‘我看见被告人杀人了’。”然而证人实际上在说谎,证人A的陈述是否是证据?按传统证据定义的“事实说”,证人A的陈述与客观情况不符,因而不是证据。但实际上证据是确实存在的,即“证人A说‘我看见被告人杀人了’”这个表述中“证人A说‘……’”的部分,它是在描述证人作证的过程与状态,是确实存在的,因而是证据。至于证人A说的内容“我看见被告人杀人了”是一种中间事实主张,证人A说的内容的命题意义“被告人杀人了”是待证事实[2]。这一例子虽然旨在分析证据这一概念,但因例子中的证据是言词证据,而且确实区分了证人、证言和证言所包含的命题内容,因此也有助于分析言词证据。张斌教授在这个例子上更进一步,他将“证人A说他看见被告人杀人了”这一陈述划分为三个层次。第一层:发声行为,证人A说:“……”;第二层的部分,表意行为,证人A说:“我看见……”的部分;第三层,查证属实的表意行为,证人A说:“我看见被告人杀人了”[3]。

该学者就证据概念提出一种“修正的事实说”,这一理论把证据定义为:与待证事实(主张、判定)具有法律相关性、可直接观察认识的外在事实。这一事实是经验材料和命题的组合,例如在一个凶案现场发现的带血的水果刀,其本身并不能是证据,而只是证据材料,只有和命题“这把刀是此案的凶器”这一命题相结合才能成为证据。周洪波所指的证据概念对应的是张斌教授所说的“第一层:发声行为”,并不能包含第二层的“表意行为”。而张斌教授不认同这一观点,“他实际上忽略了法官关注‘证人A说……’这个客观存在的目的是要去查证‘证人A说他看见……’的内容是否属实”,同时他为了坚持证据的‘事实说’,似乎回避了‘证人A说他看见……’的真假判断问题”。笔者赞同张斌教授的看法,即证据概念不能忽视证人A说的内容。周洪波之所以把证人A说的内容从证据概念中排除出去,是为了避免证据定义的事实说、根据说、材料说、命题说等把证明对象以及证据与证明对象之间关系这两者的性质,即证据对证明对象的证明作用,套在证据身上的缺陷。若只把第一层发声行为“证人A说:‘……’”当成证据,那么证据只是人们在法庭上可以观察到的在证人席上的某个人的嘴巴在动并发出一些声音,这一定义只包含了发声行为这一客观存在,而没有所指,即任何有意义的命题,因此并不符合他的“修正的事实说”。第三层次,查证属实的表意行为,指的是言词证据所指的内容,是证人的一个命题,不具有客观实在性,因此也不是证据。而第二个层次的表意行为,具有证人发声这一客观行为,表意在内容上有所指,具有命题意义,两者相结合,是完整的证据概念。我们可以列举言词证据的条件的方式来给出它的定义:

证人S通过陈述P来作证,当且仅当:

N1.S对P的陈述被作为P的证据;

N2.听众经过一定考察后假定说者S有相应的能力、权威或资质,能够真实的陈述p;

N3.说者S对P的陈述与某些有争议的或者尚未解决的问题相关(可能是P,可能不是P),并且直接提供给那些在这个问题上需要证据的人。

条件N1中,S是证人,P是某待证事实主张,证人对待证事实主张的陈述是证据。证人的陈述是言词证据,陈述包含两个方面,一是证人用语言表达这一客观行为,另一方面是这一陈述必须指向待证事实主张,以待证事实主张为内容,这与上述言词证据的第二层表意行为是一致的。条件N2要求的是证人的资质,证人的资质是指证人了解相关案件事实,这与言词证据的相关性有关。条件N3指示的是诉讼证明活动的一个性质,由于案件事实总是模糊不清的,需要借助证据加以认识,所以证据才有存在的必要。

(二)言词证据的相关性和可信性

对言词证据的定义已经预示了采纳言词证据需要考察的一些要素,或者说是言词证据的有效性要求,即言词证据的相关性和可信性。证据与待证事实主张之间必须是相关的,具有某种关联,这是一个不争的共识。相关性,又称为关联性,与客观性和合法性在国内证据法理论上并称为证据的三大特性。对于相关性,有一些常见的用法,“关联性,是指民事证据与证明对象之间存在的内在联系,仅有客观性的材料还不能称为证据,欲成为证据,还必须与证明对象之间具有某种关联,能够说明证明对象的真实情况”[4]472;“相关性是证据的一种客观属性,即证据事实同案件事实之间的联系是客观联系而不是办案人员的主观想象和强加的联系,它是案件事实作用于客观外界以及有关人员的主观知觉所产生的”[5]136;“可以作为证据的事实,与诉讼中应当予以证明的案件事实,必须存在某种联系,即能反映一定的案件事实”[6]101。这几种关于证据相关性的说法虽然表述各不相同,但基本内涵都是指证据与案件事实的一种现实(真实)联系。但这些说法存在的问题是,要判断证据与案件事实之间是否存在现实(真实)的联系,必须以明了的案件事实作为参照依据,但案件事实本身是模糊的,否则也没有诉讼证明的必要。

台湾学者陈朴生先生将证据相关性分为“证据能力关联性和证据价值/关联性”,他认为,证据评价关联性是案件经过调查后,将特定证据与案件中发现的情况比较,存在的具体的联系,具备这种关联性的证据将被采纳为认定案件事实的根据;而证据能力关联性是证据与案件情况可能的、抽象的联系。证据能力关联性和证据评价关联性的划分也与诉讼的不同阶段有关。具体地说,证据能力关联性是在证据资格审查之时,对某证据与已发生的案件情况是否有关做一个大概的评估,评估的标准是从日常生活中归纳而来的经验基础。例如在凶案现场发现的带血的水果刀,根据生活经验判断可能是此案的凶器,那么它与案件事实是相关的。这个阶段的证据相关性,正如陈朴生先生所说,是一种抽象的关联,没有必然性。而证据价值(评价)的相关性,是一种具体的关联。证据的证明作用并不总是直接指向最终的案件事实,许多证据证明的是一些中间事实,而这些得到证明的中间事实再用以证明最终的案件事实。若某一证据离最终案件事实越远,即其对最终案件事实的证明需要花费越多的努力来说明,则其与最终案件事实的关联越弱。因此,证据价值相关性总是与证据的证明力(推论力)联系在一起的,它有强弱之分,而证据能力相关性只有有无之分。在证据能力相关性上,言词证据与案件事实具有相关性是指证人亲身感知了案件事实的某些部分或全部,因而有证人的资质;证据价值相关性上,言词证据相关性的评估需看证人感知的案件事实是部分还是全部,有一个程度的差别。

与实物证据相比,言词证据面临更多的可信性问题,因为它是出自人类之口,不可避免地带有主观性,主观性可能导致言词证据偏离案件事实,这种偏离可能是因为观察、表达有误,也可能是言词证据提供者违背内心真实的信念,而这些情况都危害到认定案件事实的准确性。陈词作为知识的一个来源应该说已经得到广泛认可,即人们从他人的陈词中得到关于某事物的知识,这和言词证据基本是相同的,法庭上的言词证据就是证人在向其他人传递关于某一案件的知识。柏拉图对知识有一个定义:知识是证成为真的信念。一般情况下我们说某人P知道知识E,存在以下条件:(1)E是真的;(2)P相信E是真的;(3)P有证据证实E是真的。一般假定证人是亲身经历了案件事实的发生,因此证人知道案件情况,但问题在于,是否因为证人P知道案件事实E并且告诉了我们从而我们也知道了E?按照上述知识的定义,在这个问题上我们面临三种不确定的情况。首先,P是不是真的相信E是真的,否定的回答是不相信,但P在法庭上主张E,所以P在说谎;其次,如果P真的相信E,那么P有证据证明E吗?否定的回答是没有,可能存在的情况是P发自内心地认为被告是个坏人并且被告和被害人有过节,因此他一定是这个凶案的凶手,P猜测E并相信E是真的;如果P相信E并有证据证明E,比如说P看到了E的发生,那么要问的问题是,P获得的证据感知有多好,P看清楚了吗?P看到了完整的E吗?这三方面的不确定性问题分别对应言词证据中存在的证人的诚实性、客观性以及观察的灵敏性,它们是言词证据可信性的三个来源。诉讼活动中经常对这三个性质产生质疑,源于这样一些经验,证人并不总是诚实的,特别是当他和案件有某些牵连之时;证人有时候不客观,证言可能是证人的推测或道听途说;人们的感知并不总是准确的,观察的条件常常使我们的信念出错。诉讼活动中回应这些质疑是采纳言词证据的必要条件。

三、言词证据在事实论证中的外在结构

(一)言词证据的类型及其论证型式

言词证据在诉讼活动中的作用在于证实待证案件事实,而这种证实通常借助于论证来进行。论证总是具有一定的结构把前提的可接受性传递给结论。论证型式是非形式逻辑学家总结出的发生于日常论辩中的合理的推理模式,以言词证据证实待证案件事实是一种根据知情地位的论证,它的论证型式如下:

知情地位前提:a处于知道A是真还是假的地位;

断言前提:a断定A是真的(假的);

结论:所以,A是真的(假的)。

论证型式是一种可废止推理,它并不像形式逻辑中的演绎推理一样具有保真性,即前提真而结论假是不可能的。论证型式的推理不能保证结论一定是真的,并且论证型式也关注前提的真假。一个论证及其结论的合理性需要进行一定的评估,例如考察其前提的可接受性,前提与结论的相关性以及前提支持结论的充分性。自从黑斯廷斯的博士论文问世以来,对常见论证型式使用批判性问题(critical questions,以下简称CQ)进行评估,已经成为论证型式评估的标准方法[7]539。根据知情地位论证的批判性问题有:

CQ1.a处于知道A为真(假)的地位吗?

CQ2.a是一个诚实的(值得信赖的、可靠的)来源吗?

CQ3.a的确断定了A是真(假)的吗?

言词证据里有一般证人证言和专家意见①被害人陈述和被告人供述和辩解可归入证人证言这一类。,所以以言词证据来证实案件事实的论证型式可分为根据证人证言的法律论证和根据专家意见的法律论证。根据证人证言的法律论证型式及其批判性问题为:

知情地位前提:证人W处于知道是否A为真的地位;

说出真相前提:证人W陈述A是真(假)的;

概括:如果(证人W处于知道A是否为真的地位且证人正在说出真相〈他所知道的〉,且证人W陈述A是真〈假〉的),那么(可废止的),A是真(假)的;

结论:因此(可废止的)A是真(假)的。

CQ1.内在一致性问题:证人提供的证言是基于其内心信念吗?

CQ2.事实一致性问题:证人提供的证言与已知的案件情况相符吗?(基于本案中其他的证据)

CQ3.与其他证人一致性的问题:该证人所言与其他证人已经(独立地)证实的东西一致吗?

CQ4.可信赖问题:作为一个来源,该证人本身是可靠的吗?

CQ4.1.(偏见问题):存在某种能归因于该证人给出的说明的偏见吗?

CQ5.似真性问题:由该证人断定的陈述A有多似真?

法官在面对双方当事人的陈述及一般证人证言时,面对的就是根据证人证言的法律论证,是否采纳该证词,则要依照上述批判性问题来考察证词的可信度。随着科技的发展,专家证人常常在法庭上就案件某些问题提供意见,但专家意见也不是绝对可靠,如在福建念斌案中就出现了辩方专家证人推翻原定罪的鉴定意见,因此有必要对根据专家证人的法律论证进行分析,其论证型式及批判性问题如下:

大前提:资源E是一个包括命题A的学科领域之内的专家;

小前提:E断定(D领域内的)命题A是真(假)的;

结论:A可被似真地当作真(假)的。

CQ1.专门技术问题:E作为一个专家源如何可信?

CQ2.领域问题:E是A所属领域的一个专家吗?

CQ3.意见问题:E所断定的意味着A吗?

CQ4.可信赖问题:E本人作为来源是可靠的吗?

CQ5.一致性问题:A与其他专家的断言一致吗?

CQ6.支持证据问题:E的断定基于证据吗?

CQ5提出的问题涉及到新手/2专家的问题,法庭上出现两个不一致的专家意见时法官该如何抉择?针对这个问题,戈尔德曼提出了五种可供新手抉择的证据资源:(1)持不同意见的专家对自己观点的论证和对对方的驳斥;(2)同一领域的其他专家的意见;(3)元专家对不同的专家意见的评价(元专家指有能力对专家意见进行评价的人,以此确定持不同意见的专家的可信度);(4)专家与有争议问题的利益和偏见的证据;(5)专家“过往”记录的证据②同时,戈尔德曼所指专家的“过往记录”深奥陈述与简单陈述重合的过往记录。[8]146。丛杭青列举了六种依据:(1)专家的风度和气质;(2)专家的资质;(3)多数票;(4)不良利益和偏见的证据;(5)专家的过往记录;(6)科学的社会体制③丛杭青所指的“科学的社会体制”是指专家所受到的科学体制的认可度,如职业荣誉,但他也指出若两个专家分属不同科学体制,这一依据就无效。[9]。应该说根据这些资源,法官在不一致的专家意见之间抉择就比较容易了。

(二)言词证据间的复合论证结构及其法律适用

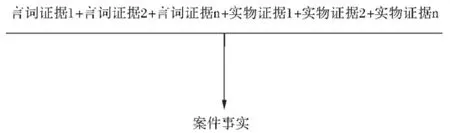

证据的作用在于推导案件事实,在这一推导中,证据作为假设被接受的前提(除非其被证明为假),法庭认定的案件事实作为结论。但每一证据与案件事实之间的推导并不是直接对应的关系,或者说不能从一证据直接推导出案件事实,从证据到结论的推导往往是复杂的,是证据间共同作用下达成的,需要揭示多证据到案件事实的复杂推理结构。法官的案件事实推理是在其内心完成的,我们无法知悉,但他必须为其结论做出一定说明、证立,这表现为一定的论证。比尔兹利区分了复杂论证中前提与结论的四种结构关系:由单一的理由得出单一的结论是最简单的结构;收敛式论证是一些独立的理由支持同一结论;发散式论证是同一理由支持几个结论;连续论证是从一个理由得出一个结论,而此结论作为理由推导出另一个结论[10]19。托马斯提出了一个与比尔兹利的收敛式论证相对应的组合式论证,它是指两个或更多理由的逻辑组合支持一个结论[11]36。四种论证结构图示如图1:

(图1)

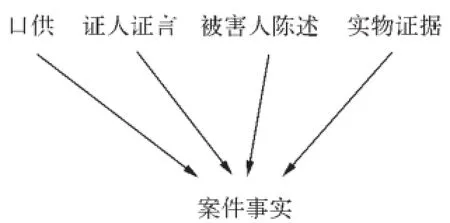

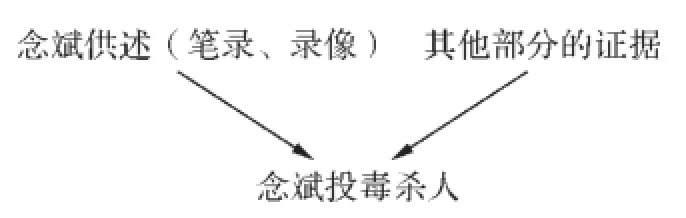

言词证据相对于实物证据的一个显著特征是直接明了,不必像实物证据需要加以解读,然而言词证据也不一定包含可以确定案件事实的大部分信息,也有相当的言词证据只包含部分甚至是一小部分信息,需要结合其他言词证据或实物证据来推导案件事实,甚至是需要多重推导。对应上述四种论证结构,我们来看看我国刑事诉讼中案件事实论证的基本结构。我国刑事诉讼判决书中,在案件事实认定的叙述中总是能看到类似这样的句子“全案证据相互印证,形成完整的证据链”,有学者将法院认定案件事实的方法概括为“印证证明模式”[12],[13]。这种证明模式与上述论证结构中的组合结构非常相似,当没有包含全部案件事实信息的证据时,通过多个证据之间的相互印证,形成一个完整的逻辑结构来认定案件事实,其结构如图2。《刑事诉讼法》第53条规定:只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚。这一规则被称为“口供补强规则”,在一些案件中,犯罪嫌疑人可能供认了全部犯罪行为,足以认定案件事实,但为了防止刑讯逼供,立法者对口供的证明力予以限制,口供的证明力需要以其他证据加以补强,其结构类似上述收敛式结构,其图示如图3。在印证证明模式中,若存在一些很大程度能够认定案件事实的证据如目击证人的证言,其在案件事实认定中也是这种结构。

(图2)

(图3)

若在案件事实的论证中采用了上述连续结构,从最初的证据到结论需要通过两次或两次以上的推导,证据得出结论需要更多的说明、努力,按照证据相关性理论,则该论证的证明价值较小,证据的证明力较弱,论证说服力不是很强。在发散式结构的论证中,作为前提的证据往往含有较多的信息,因而从中能够得出多种结论,在刑事案件中,证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解都可能是这样的证据。

上述图示是简单的从前提到结论的论证结构,一个有说服力的论证应该满足三个条件,即前提可接受,前提与结论相关以及前提给予结论充分支持,上述图示仅仅表明了前提对结论支持的充分性,并未明确案件事实论证的全貌。对于前提可接受和前提与结论相关两个条件,也需要在图示中展现出来。对此,我们可以借助论证型式评估的批判性问题,具体来说,就是在从前提到结论的论证结构中加入批判性问题,作为推理的一道关卡。以下以福建念斌为例来展示这些结构①最高人民检察院发布13起加强侦查监督典型案例、2014年中国十大影响性诉讼之五:念斌投放危险物质案,参见http://www.pkulaw.cn/ case/pfnl_1970324840190191.html?keywords=%E5%BF%B5%E6%96%8C&match=Exact,访问时间,2016年10月11日。。念斌案中,检方证明念斌犯罪的主要证据有:(1)念斌的有罪供述及审讯录像、笔录;(2)鉴定意见:从被害人俞乙、俞丙的血液、尿液和呕吐物中检测出氟乙酸盐鼠药成分;(3)鉴定意见:从在现场提取的铝壶水、高压锅、铁锅中检测出与被害人生物材料中相同的氟乙酸盐鼠药成分;(4)卖药人杨×炎指认卖药地点的照片、根据念斌供述的买药地点找到卖药人、证明念斌买药时间的证人证言、在杨×炎配制鼠药的工具中检验出与被害人中毒相同成分的鼠药氟乙酸盐的鉴定意见;(5)中毒食物部分的证据和中毒症状部分的证据①2006年7月27日夜,福建省平潭县澳前村17号两户居民的家中多人出现中毒症状,其中两人经抢救无效死亡。警方经过侦查,很快确定是人为投入氟乙酸盐鼠药所致,认为其邻居念斌有重大作案嫌疑,被逮捕,提起公诉。后该案历时8年10次开庭审判,4次被判处死刑立即执行。2014年8月福建省高级人民法院再审判决念斌无罪释放。。根据这些证据我们可以用图示简单展示检方的案件事实论证。

(图4)

(图5)

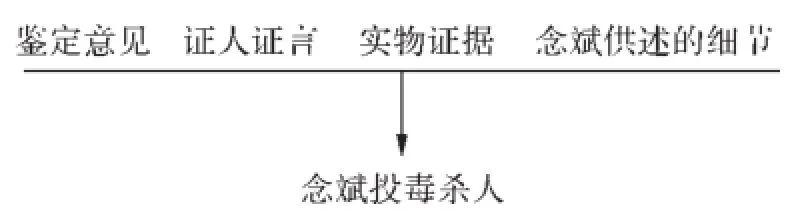

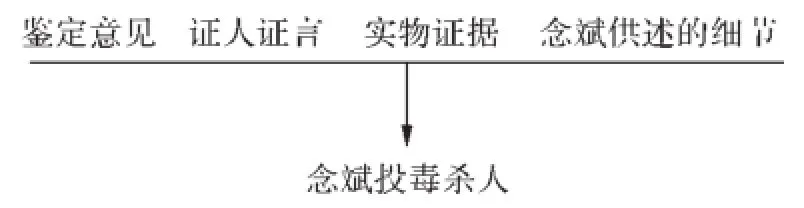

根据图4和图5可知,检方在念斌案中的案件事实论证可以分为两种,若这些证据均为真,那么仅念斌的有罪供述就可证明案件事实,但因刑事诉讼法规定只有口供不能定罪,需以其他证据补强口供的证明力,所以根据口供和补强证据的证明结构应如图4所示。同时因此案证据丰富,证人证言、被害人陈述、鉴定意见以及诸多实物证据一起可以形成一个相互印证的证据上的逻辑整体,同样可以证明此案的案件事实,其证明结构如图5所示。在法官审视检方的案件事实论证结构里,他需要考察论证成功的三个条件,前提可接受、前提与结论相关和前提对结论的充分支持,这可以利用批判性问题来进行,其结构如图6。在每一个从证据到案件事实的推论过程中都可以而且应该设置批判性问题予以检验。

(图6)

《刑事诉讼法》第53条规定不能仅凭口供定罪,必须以其他证据补强口供的证明力,但其同时规定“没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚”,因此在没有口供的情况下,其他证据能够相互印证,证实案件事实,也可以定罪量刑。在案件事实论证中如果采用收敛式结构,则论证中的每个前提都能独立地推导出结论,这种情况一般是因为证据包含着足以说明案件情况的信息,比如犯罪嫌疑人的口供或者目击整个案件发生的证人的证言。在收敛式论证结构中,论证的前提集体地为结论提供比一个前提单独提供的大得多的支持,这种论证更有力。由于这种结构中每一前提都能支持结论,因此攻击这种论证的策略是打击其中最强的前提,如果其中最强的前提不能推导出结论,那么其余前提就更不用说。而在组合式论证中,前提集组成一个完整的逻辑组合支持结论,那么攻击的策略是打击其最弱的理由,最弱的理由容易攻破,且攻破其中一个前提,前提集不能自洽地作为整体支持结论,那么这一论证就被攻破了。在收敛式论证中,最强前提之外的其他前提并不因为最强前提被击败而一起被击败,如果这些前提能够得到其他信息的支持而增强其说服力,那么它们就可能超越原来的最强前提而成为更强的前提。但这些前提与支持它们的额外信息组成了新的组合式的论证,对它们的攻击策略也随之改变。在图6中我们可以看到,鉴定意见、证人证言、实物证据以及念斌交代的一些细节作为前提集组合为念斌投毒杀人提供支持。然而,当我们用批判性问题检验这些前提时就可发现很多问题,如针对鉴定意见的批判性问题中有一个一致性问题,即“该专家所断定的与其他专家一致吗?”。在念斌案的无罪判决书中可以看到,控辩双方聘请的专家针对被害人的中毒原因,现场提取的铝壶水、高压锅、铁锅和杨×炎制药工具的鉴定,其结论均产生严重分歧。再审中翻案的关键是辩方专家证人的介入,推翻了原审定罪的鉴定意见,使得检方的证据不能相互印证,从而检方的念斌投毒杀人的事实论证也就失败了。

四、结语

在每一刑事案件的事实论证中,均应按照这样的顺序考察:按照证据能力相关性的要求,对证据材料予以审查确定合格的证据;在法律事实论证中,利用根据证人证言和证据专家证人的论证型式中的批判性问题考察言词证据的可信性;在多言词证据或言词证据与实物证据的组合或收敛论证中,考察这些证据能否为最终的案件事实提供充分的支持,在每一个证据指向案件事实的过程中,都要以批判性问题加以检验;对于事实论证的对立方或批判地看待自身事实论证的法官,在收敛式论证中,攻击其中最强的证据到事实的推论,在组合式论证中,攻击其中最弱的证据到事实的推论。

论证型式有两方面的作用,一是将前提的可接受性传递给结论,论证型式是人们日常生活中常用的推理结构,通过合乎情景的论证型式,人们接受从前提到结论的推理是合理的。论证型式的这一作用得益于一定的推论规则或者图尔敏所说的担保,这一规则允许前提到结论的推理,比如一个论证说被告人伤人应得到惩罚,其中的推论规则是刑法规定“故意伤害的,判处×××年有期徒刑”。但论证型式的推理是可废止推理,它允许一定的例外,例如就以上故意伤害的推理,当出现特殊情况,例如被告人不是故意伤害而是正当防卫,就可使故意伤害的那条推论规则无效。但在大多数情况下,只要没有发现例外情况出现,那么我们认可按一定论证型式进行的推理是合理的。论证型式的第二个作用在于转移证明责任。当一个论证者利用合乎情景的论证形式完成从前提到结论的推理后,只要满足前提是可接受的,前提与结论相关并且前提给结论以充分支持,那么论证者就可以主张结论的可接受性。另一方如果不接受结论,他必须提出理由质疑该论证,这时证明责任就转移到他身上。而批判性问题的作用也正在于此,提出批判性问题可以从前提可接受性,前提与结论的相关性和前提支持结论的充分性三个方面攻击该论证,从而再次把证明责任转移给论证者。

论证成功的标准包括前提可接受,前提与结论相关,前提给予结论充分支持,言词证据作为案件事实论证前提,若未能满足以上三个条件,论证便会产生谬误。如念斌案中,念斌在案件过程中的供述是不稳定的,他是遭到刑讯逼供才做出有罪供述,而刑讯逼供得来的有罪供述显然不具有可接受性;念斌与卖鼠药人不能相互辨认,念斌供述的鼠药规格与在卖鼠药人杨×炎处发现的不一致,但一审中认定这是念斌的主观错误所致,而未采信这一供述,排除了一项具有相关性的证据。其中存在的另一问题是警方通过念斌的供述寻找卖鼠药人,又以不真实的卖鼠药人信息来印证念斌的供述,其实是犯了乞题的谬误;念斌案虽然有大量的言词证据和各种实物证据,但都经不起推敲,不能形成完整的证据链,不能对案件事实结论给予充分支持。用批判性问题考察言词证据也能发现一些论证谬误,比如再审中辩方聘请的毒物专家推翻了原审定罪的鉴定意见,宣告原来的鉴定意见是错误的,那么一审中采纳错误的鉴定意见就是犯了诉诸不当权威的谬误。因此言词证据在案件事实论证中的逻辑结构的作用不仅在于提供从前提(证据)到结论(案件事实结论)的有效推论,也有利于避免事实论证中的谬误,防范冤假错案。

[1]休谟.人类理智研究[M].周晓亮,译.北京:法制出版社,2011.

[2]周洪波.修正的事实说:诉讼视野中的证据概念新解[J].法律科学,2010,(4).

[3]张斌.证据概念的学科分析——法学、哲学、科学的视角[J].四川大学学报:哲学社会科学版,2013,(1).

[4]江伟.民事诉讼法学原理[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[5]徐静村.刑事诉讼法学[M].北京:法律出版社,1997.

[6]陈一云.证据法学[M].北京:中国人民大学出版社,1991.

[7]武宏志,周建武,等.非形式逻辑导论[M].北京:人民出版社,2009.

[8]Goldman A.Pathways to Knowledge:Private and Public[M].New York:Oxford University Press,2002.

[9]丛杭青.新手与专家问题[J].科学学研究,2003,(6).

[10]Monroe Beardsley.Practical Logic[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall.1950.

[11]Stephen N.Thomas.Practical Reasoning in natural language[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice Hall,1977.

[12]龙宗智.印证与自由心证——我国刑事诉讼证明模式[J].法学研究,2004,(2).

[13]谢小剑.我国刑事诉讼相互印证的证明模式[J].现代法学,2004,(6).

[责任编辑:马建强]

D90

A

1001-4799(2017)02-0100-08

2016-11-18

国家社会科学基金重点资助项目:15AZX019

杨宁芳(1970-),女,浙江仙居人,中国计量大学马克思主义学院副教授,哲学博士,主要从事逻辑哲学、非形式逻辑和法律逻辑研究。