全球化语境下中国电影的应对策略

王 魏

全球化语境下中国电影的应对策略

王 魏

进入21世纪之后,电影市场已然成为经济全球化、文化全球化的缩影。中国电影在全球化语境下,在同以好莱坞为代表的进口影片的竞争中,应首先立足国内市场,以国内市场为根据地,深耕细作,不断扩大国产电影票房比例,壮大国产电影自身的创新力、生命力、竞争力、影响力。同时要不断开拓海外市场,利用合拍片的方式同国际市场对话,以提升中国电影的全球竞争力。

全球化 本土化 合拍片 海外传播

1967年,加拿大传播学者马歇尔·麦克卢汉在他的《理解媒介:人的延伸》一书中首次提出“地球村”的概念。麦克卢汉指出随着互联网、广播电视等电子媒介的出现,人们的交往方式以及社会形态都发生了巨大的变化,人类终将重归部落化的“地球村”。进入上世纪80年代以后,信息社会与资本主义快速发展,市场的自由化程度大大提升,经济、文化的交流冲破了地域和国家的限制,全球政治、经济、文化越来越朝着一体化方向发展。进入21世纪之后,电影市场已然成为经济全球化、文化全球化的缩影。

电影是所有文化产品中传播范围最广、受众最容易接受、商业化程度最高的文化产品之一,也是最能承载生活方式、价值观、审美趣味的媒介。从20世纪90年代以来,好莱坞电影乘着全球化的东风对世界电影市场展开强势进攻,如今已然成为世界电影市场的霸主。据统计,1998年,好莱坞电影出口收入为68.7亿美元,短短两年之后的2000年,好莱坞电影的出口收入就翻了一倍,达到120亿美元。2013年,中国国产电影在海外的票房为14.14亿人民币,而好莱坞在除北美本土市场外获得了250亿美元(约合1724.65亿人民币),相差100倍之多。2014年,中国国产电影在海外的票房同比增了32.25%,达到18.7亿人民币,但是同好莱坞的海外140亿美元的票房依然有着近50倍的差距。事实上,这一系列数据表明,世界上任何国家,包括已成为第二大电影市场的中国,想要在国际市场赶上好莱坞电影,在短期内都是很难实现的。毕竟美国的电影产业化道路已经走过100多年,其生产规模、发行渠道、市场经验是其他国家所难以比拟的。那么在全球化背景下,中国电影在国际市场中的前景如何,中国电影在这没有硝烟的战场中优劣势何在,相应的发展战略是什么,何种发展战略是可以长期坚持并取得成功的,还有一系列问题值得探讨。

一、全球化语境下的中国电影

回顾历史,中国电影的全球化始于1994年《亡命天涯》的放映。1994年的《亡命天涯》是中国第一部以分账形式引进的外国影片,开启了中国电影同以好莱坞为代表的进口片竞争的原点。“这一重大举措无疑可以在改革开放,打开国门、中国走向世界……迎接世纪之交的东西方文化撞击等思想、话语系统中获得其立意与阐释;而在另一层面上,这一决定显而易见将成为中国文化市场化的有力助推,同时是中国向全球化的跨国文化工业与市场门开一隙的肇始。”①

全球化为美国文化向外扩张提供了良好的机遇和开放的世界环境的同时,中国政府也同样利用全球化的机遇大力发展文化产业,进而提高中国的软实力。2001年,随着我国正式加入WTO,我国文化“走出去工程”也正式启动——《关于广播影视“走出去工程”的实施细则》颁布实施。继而,《国务院关于进一步加强和改进文化产品和服务出口工作的意见》《关于鼓励和支持文化产品和服务出口的若干政策》等一系列具体性的文件相继出台,确定了我国文化对外传播政策的基本思路和框架。2009年8月颁布的《文化产业振兴规划》标志着我国将全面提升文化产业,促进电影产业的全面发展。电影主管部门作为文化领域改革的排头兵,率先启动电影全面产业化的改革工作,相继出台了一系列配套政策,这些政策措施及时、有效应对了中国电影在加入WTO后面临的巨大风险,在与进口影片的抗争中扭转颓势。

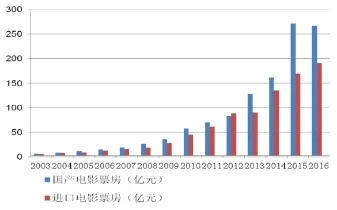

2003年-2016年国产电影和进口影片票房对比

中国电影票房从2003年开始连续保持20%-40%的年增长率,2014年中国电影票房达到296亿,在全球票房中占比13%,首次成为仅次于美国的全球第二大电影市场。成绩是可喜的,但不能躺在中国的全球第二大电影市场的成绩簿上盲目乐观,仔细研究各方数据便可发现目前中国电影尚处于“大”而不“强”的发展阶段。根据上述图表可以直观地看出在2003年到2014年间,国内电影票房节节攀升,由2003年的10.1亿元票房,发展到2014年的296亿票房,平均每年30%的增长速度,2015年突破400亿元人民币大关,2016年增速虽然有所放缓,但仍处于向前发展的态势,可以说电影业是中国增长最快的文化产业之一。然而,不管是10亿票房还是近300亿票房,一个不容忽视的事实就是总票房中始终占到50%左右的进口电影。在2016年总票房收入中,90部进口片(买断片和分账片)贡献了42%的票房,约为190.49亿元,而国产电影以383部②获得58%的票房,约为266.3亿元。众所周知,因某些不能言明的原因,以好莱坞为主体的进口片一般无缘春节、五一、国庆等黄金档期,但是进口片依然能占据大多周冠军票房的宝座,如2014年的52个单周中,进口片获得了34个周票房冠军。也就是说除了没有进口片上映的单周外,进口片获得了几乎所有上映周的票房冠军。换句话说,在中国电影市场中,国产电影依靠“人海战术”“政策优势”在同进口片的竞争中仅取得微弱胜利。虽然经过二十多年的发展,中国电影产业基础依然薄弱,在拥有着天时(政策保护)地利(经济扶植)人和(情感共鸣)的优势下,中国本土电影在同好莱坞为首的进口影片的竞争中并没有取得胜利。

在全球化语境下,中国电影的发展,一方面是中国电影走出本土走向世界,参与到全球化竞争中,提高中国电影的对外传播力;另一方面根植于中国本土电影市场,直面来自以好莱坞电影为主的境外进口电影的竞争。正如饶曙光研究员在谈到全球化与中国本土化战略时提出“中国电影产业发展当然要开发国内国际两个市场……但前提必须是‘中国及整个亚洲电影市场的飞速增长’,中国电影市场有足够的市场竞争力和市场占有率”③。因此,立足国内,做大做强中国电影市场,进一步巩固、扩大国产电影的国内市场份额,在自己的“主场”博弈中取得可持续性的胜利,是中国电影目前以及今后相当一段时期的主要任务。“包括国产电影在内的华语电影的创作生产首先应该立足于本土电影市场,以满足华语地区电影观众的审美娱乐需求为主;然后才考虑兼顾域外各国电影观众的审美娱乐需求,努力拓展海外市场”④。

二、深耕国内市场,发挥本土化优势

美国《关于产业竞争力的总统委员会报告》中对产业国际竞争力做出下述定义:在自由良好的市场条件下,能够在国际市场上提高好的产品、好的服务的同时又能提高本国人民生活水平的能力。换句话说,一个产业的国际竞争力绝不仅仅存在于国际市场中,而应同时依靠国内和国际两个市场。中国电影在中国本土电影市场的“全球化”竞争中尚且不能取得领先优势,那么作为众多“外来影片”的一种,在国际市场中参与全球化竞争更是一个严峻的挑战。因此,在目前中国不断扩大的国内电影市场面前,中国国产电影不能舍近求远,应首先立足国内市场,以国内市场为根据地,深耕细作,不断扩大国产电影票房比例,壮大国产电影的创新力、生命力、竞争力、影响力。

尤其是在中国,这个拥有世界五分之一人口的世界第二大经济体,2015年GDP相当于美国的63.4%,在全球经济都在停滞不前的时候,中国依然保持每年7%的GDP的增长。毫无疑问,中国已经成为世界经济增长的引擎,全世界的经济体和国家都想在中国市场中获利。艺恩咨询公司的数据显示,2016年2月第二周(2月8日到14日)中国电影周票房为36.5亿元人民币(约合5.57亿元美元),首次打破了美国在2015年12月创造的5.35亿美元的单周票房纪录。按照这一票房增幅速度,彼时的乐观人士估计,最快2017年中国超过美国成为全球第一大电影市场也并非没有可能,虽然2016年的票房市场有所放缓,但同美国的市场差距仍然在不断缩小。即使短时期内中国电影在国际市场上还不能形成强有力的竞争局面,但是在广阔的拥有巨大发展潜力的本土市场中,中国国产电影却有着好莱坞电影所缺少的本土优势。因此,中国电影的当务之急是立足本土电影市场,采用本土化策略深耕细作,打铁还需自身硬,尽快提高本土电影的竞争力,在本土的“全球化”竞争中取得先手和优势。

事实上,好莱坞制作的电影也是以其北美市场为基础的,毕竟北美是世界第一大电影市场。除好莱坞为了中国电影市场而制作的“中国特供片”外,好莱坞拍电影首先是为了讨美国观众的喜好。而美国从建国之初就是个移民国家,国际化是美国文化的客观属性,因而好莱坞出品的电影其天生就具有全球化的特点。相对而言,我国拥有历史悠久、取之不尽的电影创作题材,这是我国民族文化的独特优势,但是儒家文化极强的民族性和地域性,也在一定程度上影响电影的国际传播。但是任何事物都有相反的一面,中华文化的民族性特点也恰恰是中国电影区别好莱坞的独特魅力——好莱坞电影无法表现出来的本土情怀、家国记忆。

因此,推出扎根民族传统文化、表现现当代中国人精神状态和人文关怀的适应本土电影市场需求,如《失恋33天》《人再囧途之泰囧》等中小成本且有一定市场竞争力的本土电影,是抵御好莱坞大片的有效途径。好莱坞电影之所以称为“大片”的一个重要原因就是其高额的投资,大制作、大明星、全球发行是好莱坞大片的特点,相较而言国产大片的投资就少了很多,而目前国产电影投资最高的《赤壁》是4.2亿元人民币(分为上下集),大场面、炫目特技等视听效果方面国产大片也是逊色很多,很难和好莱坞大片动辄一二亿美元的投资相竞争。相对的低成本和本土表达是中国电影的优势。2012年的票房黑马《人再囧途之泰囧》制作成本仅为3000万,最终收获13亿人民币的票房。《泰囧》成功最根本的一点就这是一部根据中国电影市场需求精心设计的喜剧片。导演徐峥在谈到制片之初时说:“我一直在观察这个市场,我曾在网上看到一项调查全世界抗衡好莱坞的本土电影,我看了一下,95%都是喜剧,恰好这类电影是我最中意的电影。”徐峥主演的另一部小成本喜剧片《心花路放》也同样是以小博大,以3500万人民币的成本获得11.7亿人民币的票房收益,力压大投资大明星大特效的《西游记之大闹天宫》成为2014年国产片票房第一。

采取本土化创作策略,以本土市场为导向,以本土观众为支撑,是国产电影在国内电影市场的“逆袭之路”。国产电影在本土电影市场的天生优势就是:文化的共通性。那些立足于本土创作的电影,往往蕴含着民族记忆和集体感情,因此容易获得本土观众的集体认同。有关民族发展的历史片,如《荆轲刺秦王》《唐山大地震》,表现现当代中国人精神状态和生活本质的爱情片,如《失恋33天》《夏洛特烦恼》,另外中国特色的文学作品的改编片,如四大名著改编的一系列影片《西游降魔》《赤壁》《西游记之三打白骨精》,以及有着雄厚粉丝基础的热门IP改编的电影,如《寻龙诀》《七月与安生》《万物生长》《匆匆那年》《小时代》等等。

三、开垦海外市场,实现“中国内容,国际表达”

数据显示,北美电影市场外国影片票房前100的影片中,中国电影有《英雄》《霍元甲》《十面埋伏》《霸王别姬》《一代宗师》等影片,除《喜宴》外,其余皆是“中国式”武侠大片、功夫大片,功夫巨星成龙、李小龙依然是外国观众最喜爱的中国影星。这诚然与近年来国内电影市场“中国式”大片题材狭小、选题雷同有关,虽然很多功夫片、武侠片在口碑与票房上同时获得了不错的成绩,但当观众的好奇心得到满足,观影期待下降时,这类扎堆的同质化电影必然会受到市场的冷落。因此,通过固化的武侠片、功夫片吸引观众后,应当适当拓展题材、丰富内容,创作更多具有中国文化特色的优秀影片以丰富市场供给。

“一部电影的伟大甚至可以让你相信一个谎言。创作电影剧本时,就要把一个人的梦想变成大多数人的梦想,让人们忘记演员是谁,而是去相信一个故事,我想这就是伟大电影的定义。”⑥中国电影在进行跨文化传播的过程中,应找到与世界其他民族文化中的共通点或契合点,通过国际化的表达方式,采用中外双重编码呈现给世界观众,即所谓的“中国内容,国际表达”,让各国观众所感动、所信服。对人类美好的情感赞扬、对理想信念的追求、奋斗进取的精神力量,是世界各个国家、各个地区、各个民族所共通的精神理念。事实上,除了武侠片,功夫片外,中国悠久的历史、灿烂的文明为电影提供了丰富的资源,迪士尼电影《花木兰》就是根据中国传统故事“木兰从军”改编的动画电影。迪士尼将传统故事“木兰从军”中的“自我牺牲、忠孝两全”的中国传统儒家精神,改变为“自我实现、爱情至上”的美国精神——借中国民间故事的“皮”,表达美国精神中自由、独立的“核”,成为全球更广泛观众认同的文化价值观。

北美市场中外国影片票房前100名的中国电影(美元)截至2017年1月⑤

四、合拍片:最好的对话方式

根据《中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录》的规定,2017年将成为一个新的关键节点,届时中美双方将要进行又一轮的谈判,而进口影片配额、进口发行权、票房分账比例肯定会成为谈判重点,中国的电影市场大门将会打开得更大、更宽,至于开放程度、开放领域、开放步骤,就要取决于中国国内电影市场的发展情况和中美双方的博弈,而合拍片恰好成为目前博弈双方最好的“攻守”手段。

作为一种跨地域,跨文化,充分利用各方资本、人员、技术的合拍片,是全球化在电影领域的集中表现。2002年,中国电影开始产业化改革,相继出台《中外合作拍摄电影片管理规定》、CEPA、ECFA等相关促进合拍片发展的产业政策,一方面合拍片成为中国电影发展的重要组成部分,既承担着丰富、补充、巩固国内电影市场的现实任务,又担负着电影走出去的历史重任。另一方面,国外电影制片商也将中外合拍作为其进入中国市场、获取更大利益的重要方式。

(一)华语合拍

2012年,原国家广电总局颁布《关于海峡两岸电影合作管理的现行办法》,这是对CEFA框架协议的具体细化。协议规定台湾电影进口不再受配额限制、大陆与台湾的合拍片只要符合故事情节和两岸有关、主创人员构成比例等有关要求,经原国家广电总局批准后即可享受国产片待遇。CEPA协议和ECFA协议的签署明确了内地和香港、台湾合拍片的概念、合作拍摄的优惠条件,使得华语合拍片不需要同好莱坞大片竞争为数不多的进口片配额,可以集合台湾、香港电影优质资源,在国内电影市场中享受国产片待遇。华语合拍片是我国对进口电影配额制度的一种补充和消解,使得相较于好莱坞尚处弱势的台湾、香港电影业能够资源优化配置,联手抵抗好莱坞。

内地电影市场一直都有表现出色的华语合拍片,尤其是内地和香港的合拍片。2006年的电影《满城尽带黄金甲》获得2.91亿元票房,2009年的电影《建国大业》获得4.16亿票房,2012年的电影《画皮2》获得7亿票房,2013年的电影《西游·降魔篇》收获12.45亿票房,2015年的电影《捉妖记》获得24.38亿票房,2016年的电影《美人鱼》获得33.9亿票房,这部影片力压好莱坞大片成为中国电影史上票房最高的影片。

十几年来,此类合拍片类型多样。既有投资过亿的大制作《功夫》《十月围城》《集结号》,也有中小成本的《云水谣》《窃听风云》,还有《建国大业》《建党伟业》等“献礼片”,以及《桃姐》《亲爱的》等文艺片。这些影片是丰富中国电影市场的有效补充,不仅巩固了国内电影票房,更重要的是,华语合拍片使得中国电影类型更加多样化,扩大了电影题材,中国电影市场更为包容和开放。

(二)中外合拍片的不断拓展

作为文化软实力的象征,中国电影急需走出国门,向全世界传播中国优秀文化,建立起与经济地位相映衬的文化大国形象。在走出去的过程中,中国电影经历了“借船出海”到“合作造船”的过程,从单向度的“走出去”,到跨越中西文化隔阂、整合中外资本、集合先进技术的融合式发展。中外合拍片是中国电影走出国门、走进世界的有利抓手。

据统计,2013年立项的中外合拍片为55部,涵盖中国香港、中国台湾、美国、韩国、日本等国家和地区;2014年立项合拍片为77部,2015年为82部。合拍片的数量按逐年10%-20%的速度增长,中国同国际电影市场的接触越来越频繁,中外合作也越来越深入,全球化程度也越来越高。代表作品有《狼图腾》《功夫梦》等。一方面,从中国电影主管部门角度,希望通过合拍片丰富国内电影市场,培育出有竞争力的本土片以抗衡进口大片,借助走出去的渠道实现中国文化的对外传播。另一方面,中国电影企业希望通过合拍尤其是中美合拍,学习好莱坞的电影运作方式,引进好莱坞优秀电影人才资源,再运用到本土电影的制作中去,提高自身的电影制作能力,为以后在全球发行中国电影提供经验和人脉资源,即所谓的“师夷长技”。好莱坞各大制片商对中国电影公司的目的非常清楚,他们需要的是中国的资金和市场,涉及电影制作最根本的创作核心、技术核心、人才核心仍然把握在美方手中。2014年5月,美国南加州大学电影系教授斯坦利·罗森在对媒体谈及中美电影合作时说:“好莱坞现在的态度,中国人投资让他们拍电影,他们很开心,觉得这是天上掉馅饼,是傻钱;如果中国人提出要和美国人一起拍电影,他们就要想一想了。”⑦

好莱坞除了对中国资金充满渴求外,合拍片身份也是众多海外电影制片商梦寐以求的“通行证”。只要通过国家电影管理部门的审核拿到合拍片“身份证”后,就相当于获得了“中国国籍”,享受国产片待遇。不仅不用受到分账大片配额限制,而且在分账比例上,国产片也远远高于进口片的分账比例。在利益面前,好莱坞制片公司比中国电影公司更渴求合作,中国快速增长且潜力无穷的电影市场成为资本红海,使得中国电影产业和好莱坞之间有了平等对话、合作制片的筹码。

截至2016年底,中国已同包括英国、法国、意大利、韩国在内的十几个国家签署电影合拍协议。合拍片要建立在双方合作的基础之上,真正做到利用两国的资金资源、制片资源、人才资源、管理资源、文化资源、发行资源,在更大范围、更深程度、更广领域上进行合作,打造电影精品,实现文化互通。好莱坞电影的成功有一套严格的商业策略,中美合拍就是一个学习商业策略的手段,通过合拍,中国电影可以更好地“了解自己、认识他人”。

合作,也是为了更好地对话。中国电影要合理利用自身资源优势,谋求同更多国家、更大领域的电影合作,在合作过程中不断学习、不断壮大自己,积极消化中华文化的内生力,将经济效益和艺术水平相统一,扎扎实实巩固本土电影市场,逐步打通海外市场,提高中国电影在海外院线的上映率,获得中国电影的话语空间,建构起中国电影的全球化战略格局。

总之,在无法逃避的全球化竞争下,在国内、国际两个市场中,中国电影都需要同其他国家的优秀电影相博弈。要生产出既能让本土观众喜爱又能被海外观众所欣赏的影片,就需要具备“中国立场,世界眼光”思想内容、讲述方式和传播手段,利用合拍片的方式,真正做到文化、经济方面的双重“走出去”,在深耕本土电影市场的同时,坚持在海外电影市场砥砺前行,实现经济层面、跨文化传播层面的共赢。

【注释】

①戴锦华:《狂欢节的纸屑-1995中国电影备忘录》,《雾中风景——中国电影文化1978-1998》,北京大学出版社1999年2月版,第398页。

②据统计,2016年我国共生产电影故事片772部、动画电影49部、科教电影67部、纪录电影32部、特种电影24部,总计944部;故事影片数量和影片总数量分别比上年增长12.54%和6.31%。2016年共有473部影片上映,其中进口影片为90部。85部影片过亿,5亿以上影片27部,其中国产电影43部。

③饶曙光:《中国(华语)电影发展与对外传播)》,中国广播电视出版社,2013年9月,第179页。

④饶曙光:《中国(华语)电影发展与对外传播)》,中国广播电视出版社,2013年9月,第179页。

⑤数据来源于http://www.boxofficemojo.com/genres/ chart/?id=foreign.htm

⑥《中国合拍片,为何难以合拍?》,载《北京青年》,2014年4月18日。

⑦李春晖:《中国电影怎样抗衡好莱坞?答案也许是:把它买下来》,《中国企业家》2015年第11期。

王魏,上海大学上海电影学院博士生。