江南私家园林的禅宗思想

鲁翠玉 徐 斌 冯 展

(浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江 临安 311300)

江南私家园林的禅宗思想

鲁翠玉 徐 斌 冯 展

(浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江 临安 311300)

论述了禅宗思想和中国园林的渊源,从雅致、幽深、闲逸、宁静等方面,分析了禅宗思想对江南私家园林的影响,并阐述了江南私家园林禅宗思想对现代庭院设计的启示,以创造出真正的“精神空间”。

江南私家园林,禅宗思想,现代庭院,传统文化

0 引言

江南私家园林是中国古典园林体系的一朵奇葩。它特色鲜明,独树一帜,蕴含着丰富的主题思想和含蓄的意境,反映了传统知识分子与良工巧匠的勤劳和智慧。在其发展过程中,不仅综合了书法、建筑、山水诗、绘画等传统艺术,还受到中国传统哲学思想的影响,尤其是禅宗思想。

1 禅宗思想和中国园林的渊源

据史料记载,佛教传入中国的时间,有多种说法,其中广为流传的是“汉明感梦,初传其道”。由此,印度佛教开始在中国传播开来。而后随着历史的推进,传统的儒家、道家等哲学思想不断影响着中国社会的各个方面,甚至是传入的佛教。于是,佛教渐渐地形成了一个中国特色的派别——禅宗。

中国禅宗有别于印度佛教,它把一切外在的东西都抛弃了,认为成佛达到涅槃境界完全在其内在本心的作用。正如《坛经》所说的“性”,是一切法为性所化现(变化)的,而“性含万法”“一切法在自性”,不离自性而又不就是性的,所以性是超越的(离一切相,性体清净),又是内在的(一切法不异于此)[1]。因而,“内在超越”作为其本质,既有别于儒家学说追求的高尚精神境界;又不同于道家学说顿悟的精神自由。

自唐宋以来,禅宗思想在中国广泛地传播起来。在当时社会,达则兼济天下,穷则独善其身,一直是中国文人士大夫的基本精神准则和人生情怀。儒家建功立业的追求与道家的无为逍遥,在士大夫的心理上构成互补。但是现实的残酷和精神的追求让他们在入世与出世之间饱受折磨。入朝为官总会遭遇挫折失意,隐居山林又要承担寂寞悲凉的苦涩,此时文人士大夫试图追求一种超越世俗的精神境界。而禅宗思想所追求的是由出世转向入世,是一种可以在心灵中体验的宁静与恬乐,一种可以洞察宇宙与人生的智慧,这恰恰是他们所渴求的。他们开始选址造园,将禅宗思想融入进园林景观的建造之中,试图在禅学意境的营造中,获得精神的解放与灵魂的超越。

2 禅宗思想对江南私家园林的影响

禅宗思想逐渐在园林艺术之中兴起,尤其是在江南私家园林的意境营造之中。随着江南文人士大夫对内心宁静,超凡脱俗的禅宗思想的追求,在文人的日常生活中相关的禅宗思想和园林生活文化开始普及,品茗赏花,感受“情景交融,物我合一”的境界,这恰好符合禅学的境界,感悟生命的真谛和意义。如王献臣被罢免后在苏州建拙政园,其名“拙政”寓意自嘲老实人在园林中为政,不善于朝堂。之后侍郎王心一重新修复园林的东半部,改“拙政”为“归园田居”,在园中感受心灵的解脱和精神的慰藉。

而后,江南私家园林中的禅学意境逐渐形成“雅致、幽深、闲逸、宁静”的特点。

2.1 “雅致”的禅学意境

禅宗认为,本心或佛法幻化为世间万物,即“青青翠竹,皆是法身,郁郁黄花,无非般若[2]。”以小见大、咫尺山林的造园手法本就来自禅宗思想,以此将园林内的小自然与园外的广袤世界相融合,让园主在有限的城市园林内感悟人生哲理,体验无限的山水野趣。

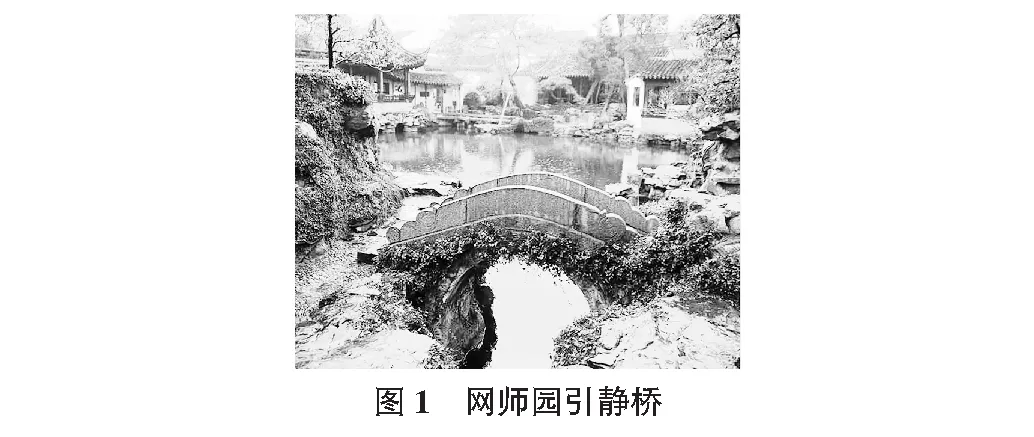

“芥子是心,须弥是万卷,纳之于心[3]。”这种禅宗思想恰巧和江南私家园林中以小见大的手法相一致,于是二者结合便创造了雅致的禅学意境。如网师园的引静桥,设置于彩霞池的东南角,以此延伸水面空间,给人一种池面广阔的感觉,营造出了雅致的情趣。园主游目骋怀于园中自然环境,达到“物我交融、梵我合一”的真如境界,并且体味到怡然自得、恬静无虑的禅意(如图1所示)。

2.2 “幽深”的禅学意境

禅宗的思想总是充满了禅机。对于普通人想要学习禅宗思想较为复杂,但有了一定的佛学功底后再去伸入的了解禅宗思想就会发现其内蕴含的更深层次人生哲理,体会到豁然开朗的顿悟感。

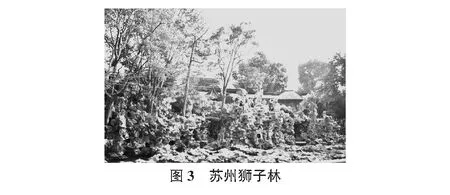

古诗有云:“曲径通幽处,禅房花木深”,完美地阐释了幽深的禅学意境。特别是在江南私家园林中,有许多幽深的长廊回环曲折,从而形成先抑后扬的意境。比较著名的例子就是留园,其入口是一条狭窄的通道,其长度长达50 m左右。在这回廊曲折中,逐渐产生豁然开朗的感觉,就像是禅学的修习过程一样(如图2所示)。然而苏州的狮子林却是通过叠石假山来营造这种意境的。惟则禅师认为“心无外佛”,以假山拟态佛国世界,以各式各样的狮子假山模拟活佛高僧,象征各高僧向中心狮子峰朝拜。假山整体可分为三层,其上道路共有九条,上下穿梭回绕,其内视野较为狭窄,但走出假山后视线突然开阔,给人豁然开朗之感,也表示对禅宗思想的顿悟,更加体现了幽深的禅学意境(如图3所示)。

2.3 “闲逸”的禅学意境

在中国的传统文化中,江南的文人士大夫甚是喜欢坐在自家庭园品茗赏花,与友人谈天说地。“行看流水坐看云”就是对这种“闲逸”园林生活的描述。古代文人士大夫认为这种“闲逸”的生活本身就是一种“道”,也是禅宗思想经常描述的“看破,放下”后圆满的生活状态。古代文人之所以以“闲逸”为生活态度,也是为了远离俗世所扰,从而在精神上获得解脱。在江南私家园林有许多亭廊围绕,休闲的地方很多,通过巧于因借的手法,人们在此,边休憩闲聊边欣赏美景,休闲安逸的感觉油然而生。如苏州“拙政园”“梧竹幽居”亭中眺望四周,在荷池中间的“荷风四面”亭视为视线中心,其周边为“远香堂”“烟波画船”“见山楼”等园林建筑。人们在此品茗休憩,听着远处的梵音袅绕,暂时脱离了世俗凡务,让精神得到一时的缓解(见图4)。

2.4 “宁静”的禅学意境

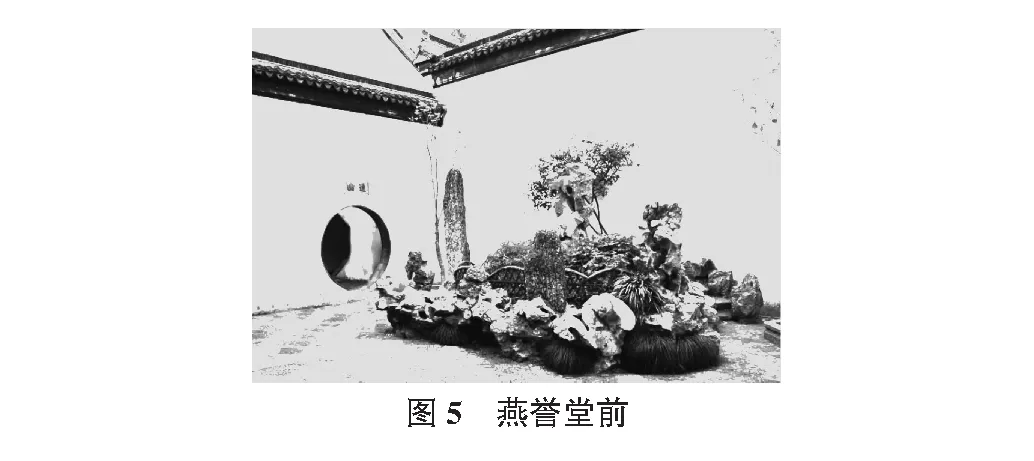

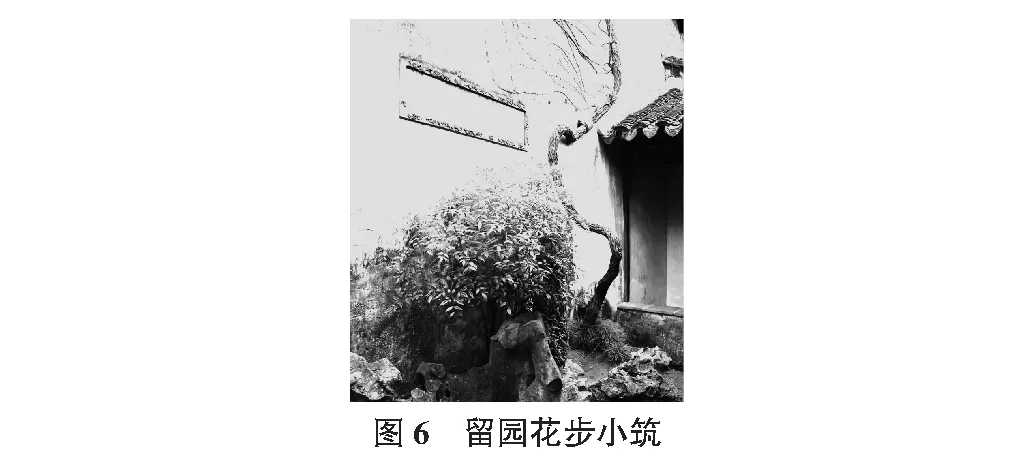

禅宗信徒修行的初始便是“静”,同时也是人们抗议纷乱俗世的一种主要方式。“由戎生定,由定发慧”,只有“静”才能生“智”。称赞云门禅师的有名偈语“大智修行始是禅,禅门宜默不宜喧。万般巧说争如实,输却禅门总不言”[4],便很好地表达了这种“静”的态度。江南私家园林所营造出来的“静”的环境也有类似的功能,人们身处其中,便能感受到闲适与宁静,不再受到世俗琐事的打扰,躁动的内心回归平静。如苏州的狮子林,燕誉堂前是三面高高的白墙围合,与堂正对的是一自由式堆叠的湖石花坛,中有石笋耸立,西面是几块玲珑剔透的太湖石,左右点以疏朗的花草小树……整个景致以粉墙为纸,花石为绘,以及白墙的大片留白,与禅之“空”意相通,充分表现了一幅宁静惬意的天然图画(见图5)。再如留园的花步小筑,爬山虎布满整个粉墙。早春时,藤蔓上偶见破茎而出的小芽;夏日叶子蓊蓊郁郁,绿与白在阳光下交相辉映:深秋叶子慢慢变黄变红再凋落;待到寒冬粉墙的白色与枝干的褐色相互映衬。正如禅学所讲的“生命轮回,超越一切”,这又是另一番宁静与惬意(见图6)。

禅宗思想不仅在意境的营造方面有所影响,在植物的配植方面也有所渗透。私家园林中常用常绿植物,也是为了体现禅宗思想中“永恒”的理念。植物色彩搭配简单,整体园林的植物层次明显,主要使用的植物品种较少,常用的有冬季万物凋谢时仍绿意满满的雪松等,冬雪时仍傲立枝头的梅花,夏日艳阳下仍亭亭玉立的荷花,和代表文人气节的翠竹。其中,松树枝干挺直,身形挺立,表示佛法的真如;“墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。”则是引导人达到顿悟的精神状态;而出淤泥而不染的荷花给人以启迪——从心灵上净化自己;竹子能屈能伸的崇高品格则与禅宗主张的出世相吻合。

3 江南私家园林中的禅宗思想对现代庭院设计的启示

如今,伴随着经济的快速发展,生活节奏日益加速,许多景观的设计仅仅满足了使用功能和形式美观,很少有能超越形式而达到“空间精神”层面的设计。而实际上,面对现代都市压抑的空间,每个人都渴望一个精神上的释放,一个可以静思冥想的场所。因此,这种禅宗思想对于现代庭院的设计具有深远的影响。

其实,对于园主人来说,庭院就是另外一种生活状态,一心沉浸在自己的世界,达到精神上的解脱和慰藉。而这就要求园林设计者要做出满足功能和形式美观,具有一定空间氛围,具备人性化、生态、可持续发展等的“心灵的设计”。比如:在空间的营造方面,应该选择亲切怡人的尺度,从而营造比较私密的个人空间,让处在其中的人感到一种安全感。在铺装材料方面,可选择一些古朴雅致的材质。如将一块块莲花盘和年代久远的老石板与未打磨的石子组成一段小路,铺在绿油油的草坪中[5]。这样的错落铺排表达了一种自然、朴素的情绪,别有一番禅意。如果场地够大,在建筑建造方面,可增添一些休憩品茗的地方。如一座“头顶”旧石片的四角凉亭也颇有古典范儿,柳桉防腐木用于建造主体框架和细部装饰镶边,浙江传统石材高湖石、老石钵放置于台阶侧面,为亭子平添几分闲适、禅意。整体看来,正如禅宗思想所言“重意不重形、重神不重像”,庭院设计在形式、尺度和空间组合上还是比较自由,具有很强的灵活性。

4 结语

在中国传统的文化中,禅宗思想仍然占有重要的地位。古时文人士大夫为摆脱世俗烦扰,将这种思想融入进私家园林中,以此来获得精神上的解脱和慰藉。更何况对于如今这个纷繁复杂的社会,每天都要面对工作的压力,生活的烦恼……这就要求园林设计者能真正地理解和运用禅宗思想,设计出一种真正的“精神空间”。不仅能美化环境,更能调理心情,给人们带来一丝心灵上的安逸和归属,使人们能在这样的庭院空间中无思无想、养息身心、感受日月风雨的存在,感受到自己这个本真的“人”的存在、感受到自己“本心”的存在。

[1] 印 顺.中国禅宗史[M].台北:台湾正闻出版社,1988.

[2] 大珠慧海禅师语录卷下诸方门人参问语录[M].北京:中华书局,2001.

[3] 维摩经·不可思议品[M].北京:中华书局,2000.

[4] 王金涛.禅境景观[M].南京:江苏人民出版社,2011.

[5] 朱之君.庭园造景之道[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

Zen idea of private gardens in the Yangtze river delta

Lu Cuiyu Xu Bin Feng zhan

(SchoolofLandscapeArchitecture,ZhejiangAgriculturalandForestryUniversity,Lin’an311300,China)

The paper indicates the origins for the Zen thoughts and gardens in China, analyzes the influence of Zen thoughts on the private gardens of Yangtze River Delta from the grace, profoundness, and tranquility, and illustrates the Zen thought on the design for the modern yards so as to create the real “spiritual space”.

private garden in Yangtze River Delta, Zen thought, modern yard, traditional culture

1009-6825(2017)10-0213-03

2017-01-20

鲁翠玉(1991- ),女,在读硕士; 徐 斌(1977- ),男,副教授; 冯 展(1991- ),男,在读硕士

TU986

A