露天煤矿开采对呼伦贝尔草原地类变化研究

刘雪冉,胡振琪,许 涛,朱 琦

(中国矿业大学(北京)土地复垦与生态重建研究所,北京100083)

绿色矿业

露天煤矿开采对呼伦贝尔草原地类变化研究

刘雪冉,胡振琪,许 涛,朱 琦

(中国矿业大学(北京)土地复垦与生态重建研究所,北京100083)

基于2000年、2005年和2010年的三期Landsat4/5 TM遥感影像,运用ArcGIS软件,制作2000年、2005年和2010年呼伦贝尔草原地类分布图,定量分析露天煤矿开采对整个呼伦贝尔草原的影响:①整个呼伦贝尔草原地类变化剧烈程度减缓,整体规模趋于平衡,主要集中在草地转为建设用地和未利用土地,草地减少比重为0.38%;②露天煤炭开采加大草地减少面积,草地减少比重为3.09%,地类变化剧烈;③露天煤炭开采区耕地、林地、湿地、水域变化相对稳定,建设用地和未利用土地不断增加,主要来源于草地面积的减少。

呼伦贝尔草原;露天煤矿;土地利用;土地地类

呼伦贝尔草原地处生态环境脆弱区,受恶劣气候环境和人类过度利用的影响,草原出现了不同程度的破坏,草原生态环境恶化逐步加剧[1-3]。呼伦贝尔草原含煤面积达到2.5×106hm2,目前在全国经济下行的大背景下,煤矿企业的亏损面或已超过90%,我国煤炭工业迅速从辉煌到低迷、从拯救全国到全国拯救的现实考量。但煤炭开采对呼伦贝尔草原的影响还是存在并继续的[4-5]。

目前针对呼伦贝尔草原的相关研究较多,大多集中在运用不同遥感方法计算呼伦贝尔草原退化程度,草地覆盖变化的某一特定现象[6-8],以及提出保护呼伦贝尔草原的各项措施[9-10]。

针对露天煤矿开采对呼伦贝尔草原土地地类的变化研究较少。本文就运用遥感影像,定量分析2000年、2005年和2010年呼伦贝尔草原地类的空间分布格局、时空特征、相互转换及变化趋势,试图寻找露天煤矿的开采对草原地类的分布特征及时空变化规律的影响,为呼伦贝尔草原生态保护和草地资源的合理开发利用提供科学依据。

1 研究区概况

呼伦贝尔草原地处内蒙古草原最北端,介于47°20′~50°15′N,115°30′~121°10′E之间,与大兴安岭草原共同构筑了我国北方重要的生态单元,对维护我国北方地区的生态安全具有重要的战略意义。呼伦贝尔草原面积为8.33×106hm2,涉及行政区域主要包括满洲里市、海拉尔市、新巴尔虎右旗、西巴尔虎左旗大部、鄂温克自治旗局部、陈巴尔虎旗局部、额尔古纳市局部和牙克石市局部。

呼伦贝尔草原是典型的温带半干旱、半湿润地区;春秋季大风少雨,夏季温凉短促,冬季干旱少雨,旱灾频发;年平均降水量为240~350 mm,年平均气温为-1~2 ℃。由东向西地跨草甸草原、典型草原和半荒漠草原三个地带。植被覆盖多是中生和旱生耐寒的根茎、丛生禾草及杂草,其中优质牧草占草群的30%以上,对畜牧业发展十分有利。草原上有3 000多条河流,500多个湖泊。

呼伦贝尔草原有25个煤盆地,主要有扎赉诺尔煤田、大雁煤田、陈旗煤田、伊敏煤田、浩勒包煤田、红花尔基煤田、霍思汗煤田、呼和诺尔煤田、诺门罕煤田、五一牧场、胡列也吐煤田、莫达木吉煤田、特兰图煤田等。含煤盆地总面积占整个呼伦贝尔草原面积的近三分之一。截至2010年底,累计勘查获得煤炭资源1 156亿t,已批复的矿区有伊敏、宝日希勒、大雁、伊敏河东、伊敏河西等,总的矿区面积是2.08×105hm2。

2 研究方法

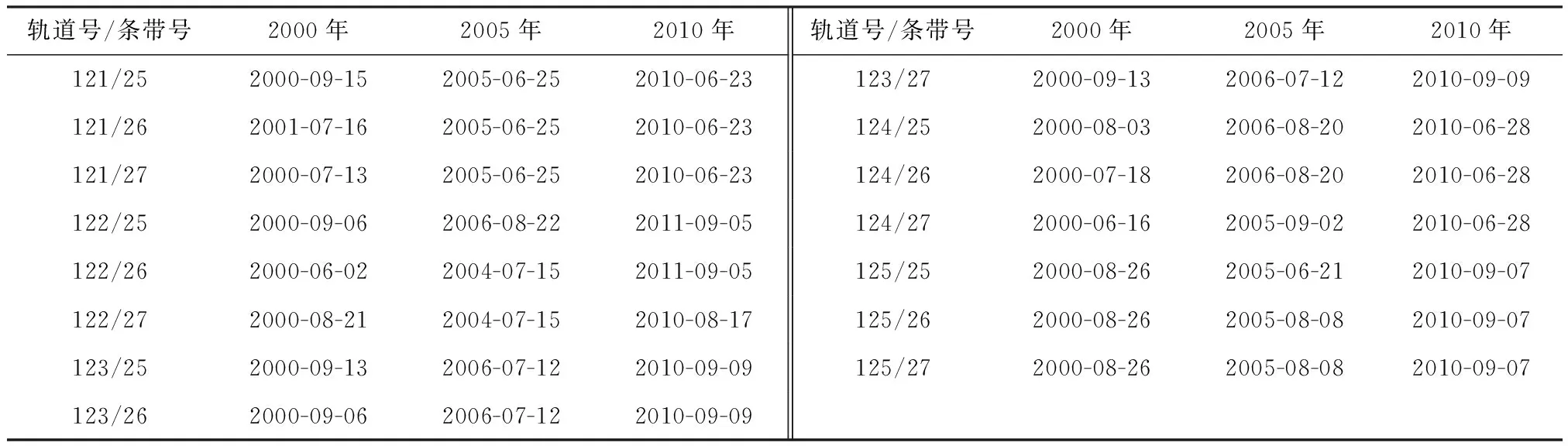

本研究的数据源是2000年、2005年和2010年的三期Landsat4/5 TM遥感影像,下载于地理空间数据云网站。空间分辨率均为30m。每期选取了 15 景 Landsat4/5 TM遥感影像用于遥感监测。按呼伦贝尔草原生长季节,影像以6~9月为主。由于部分TM影像质量问题,数据源选取见表1。

表1 呼伦贝尔草原区Landsat4/5 TM遥感影像获取时间及轨道号

首先对采用的影像进行预处理,主要步骤包括:大气校正、去条带、去云和阴影处理、图像拼接、图像习色、几何校正、图像裁切、图像增强。运用ENVI 5.0软件的ISODATA算法进行非监督分类,初步将影像分为草地、耕地、林地、湿地、建设用地、水域和未利用土地(沙地、裸土、盐碱地)7类植被覆盖类型。借助Google Earth平台提供的高分辨率卫星影像及实地照片,应用 ENVI 5.0软件的AOI 绘图工具依据地物的光谱特征和样区土地利用特征建立解译标志,选取各种地类的样本,每类训练样本个数不少于15个。通过反复编辑和重选样本,实现各地类样本可分离性参数均大于1.9,确定最终用于分类的合格训练。在ENVI 5.0软件的支持下采用最大似然法(MLH)对2000年、2005年和2010年三期遥感影像执行监督分类,得到各时期的土地利用初图。

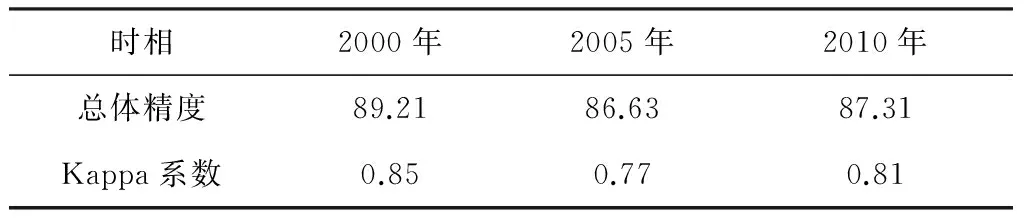

接着进行精度评价,随机选取500多个样本点,将分类结果与Google Earth平台提供的高分辨率卫星影像、实地照片及研究区内部分区域土地利用地图资料进行比较,制作混淆矩阵,计算每幅土地利用类型分布图的总体精度和Kappa系数(表2)。结果显示,研究区土地利用类型分类的总体精度在84%~90%之间,Kappa系数均在0.778以上,满足精度要求,可以利用分类结果图进行下一步的研究。

最后进行图像分类后处理:利用ENVI+IDL去除分类结果中出现的一些面积很小的图斑;利用ENVI Classic的Interactive Class Tool面板上的两个工具手动修改局部错分、漏分的像元;修改图斑的颜色;利用ENVI提供的Classification to Vector工具将去除小图斑后的图形矢量化,得到满足要求的三时期呼伦贝尔草原地类分布图。

表2 研究区土地利用分布图精度评价结果

3 结果与分析

3.1 呼伦贝尔草原露天煤矿矿区与非矿区地类变化分析

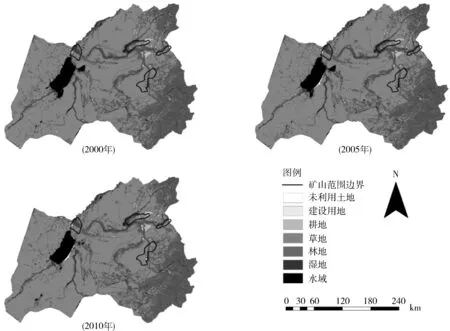

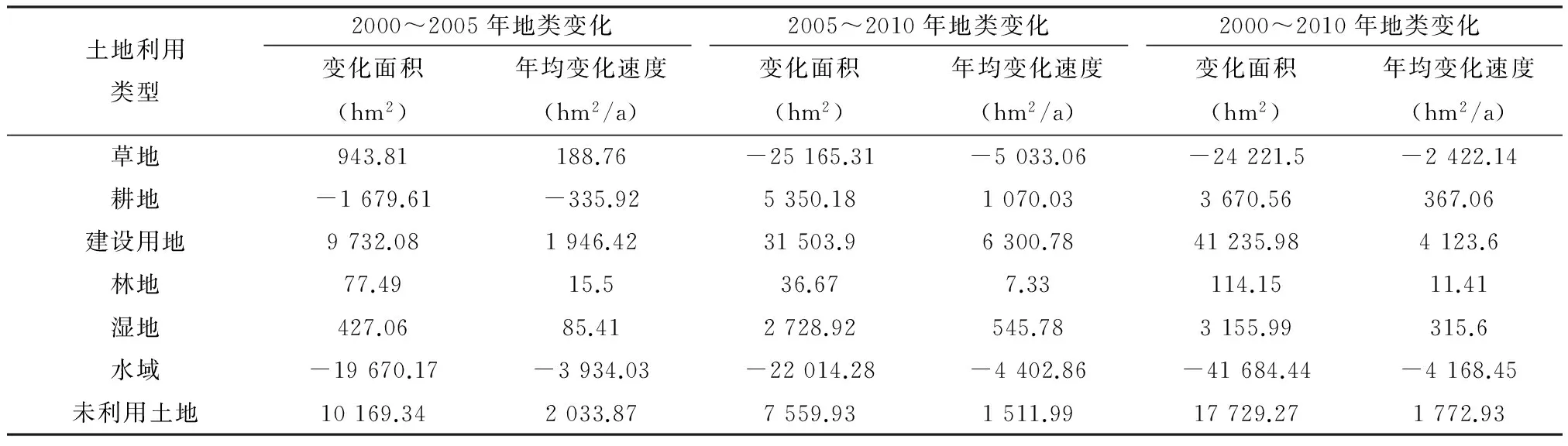

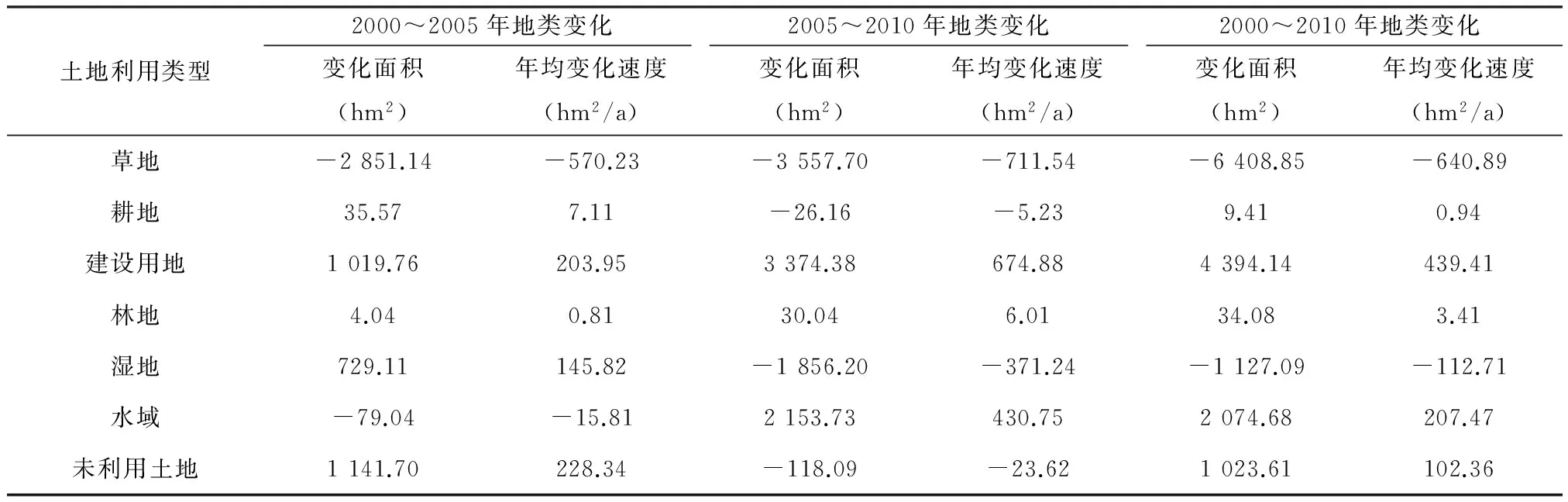

由图1可以看出,呼伦贝尔草原内的草地覆盖主要分布在中西部平坦地带,分布较稳定。由表3可以发现,2000~2005年间,非矿区草地增加了943.81 hm2,而矿区草地面积减少2 851.54 hm2,从而使整个草原区草地减少1 907.33 hm2。2005~2010年间,非矿区草地的面积减少25 165.31 hm2,草地减少面积占非矿区总面积的0.41%;矿区内草地减少面积3 557.70 hm2,减少草地面积占矿区总面积的1.71%,远高于非矿区内草地减少比重。2000~2010年间,非矿区内草地减少速度是2 422.14 hm2/a,年均减少草地面积占非矿区总面积的0.039%;矿区内减少草地速度是640.89 hm2/a,年均减少草地面积占矿区总面积的0.309%,是非矿区草地减少速度的7.9倍。总体来说,呼伦贝尔草原草地面积发生减少,主要原因是气候干旱少雨,风沙较大,加上牧民过度放牧,煤矿开采,最终造成土地沙化加重,大量的草地转换成了未利用土地中的沙地;由于该区域雨季的季节性降雨,造成部分草地转换成水域和湿地。草地与耕地转换多的区域在呼伦贝尔草原的东北部,草地与未利用土地转换多的区域分布在两条沙漠带,与湿地发生频繁转换的区域在海拉尔河和伊敏河流域的两侧。

2000~2005年期间,非矿区内耕地的面积减少1 679.61 hm2,主要是转换成草地和建设用地;矿区内耕地增加35.57 hm2,主要是通过矿区土地复垦转换成耕地。而在2005~2010年非矿区内耕地实现了增加,增加5 350.18 hm2,而矿区内耕地减少26.16 hm2。总体来说2000~2010年间,非矿区内耕地实现增加,年均增速度是367.06 hm2/a;矿区内耕地年均增加速度是0.94 hm2/a。

随着矿区经济的发展,建设用地面积不断增加,2000年建设用地占矿区总面积的4.48%,2005年增加到4.97%,2010年猛增到6.60%,与整个呼伦贝尔草原非矿区建设用地变化趋势相一致。

整个呼伦贝尔草原林地面积比较大且变化稳定,保持在占整个草原面积的10.05%。

矿区内林地面积较小,2000年林地面积占矿区总面积的0.61%,林地变化面积变化也比较小,2000~2010年间,林地面积只有小幅度的增加,平均增加速度只有6.82 hm2/a,到2010年林地占矿区总面积的0.63%,净变化是34.08 hm2,相对变化率是2.69%。

矿区内湿地面积比较大,变化比较稳定,2000年湿地占矿区总面积的16.94%,2005年增加到17.29%,2010年减少到16.39%。该时期整个呼伦

图1 呼伦贝尔草原2000~2010年土地地类分布图

贝尔草原非矿区湿地的面积稳步增加,由2000年占整个呼伦贝尔草原总面积的5.37%,增加到2005年的5.38%,增加到2010年的5.39%。矿区内水域面积较小,2005年水域面积占矿区总面积的0.85%,2005年下降到0.81%,2010年又猛增到1.85%;与整个呼伦贝尔草原非矿区内水域变化不一致。

2000年,呼伦贝尔草原露天煤矿开采区内未利用土地的面积占矿区总面积的1.51%,在2000~2005年间不断的增加,年增加速度是228.34 hm2/a,占矿区的面积增加到2.06%,而整个呼伦贝尔草原非矿区未利用土地的相对变化率只有14.17%,变化相对稳定,未利用土地的面积占整个草原的面积的比重一直在2.14%左右。

表3 2000~2010年呼伦贝尔草原非矿区地类面积变化表

表4 2000~2010年呼伦贝尔草原矿区地类面积变化表

3.2 露天煤矿开采区地类变化分析

2000~2005年间,露天煤矿开采区草地和水域的面积有所减少,草地减少速度较快为570.23 hm2/a,共减少2 851.14 hm2;未利用土地增加面积最大为1 141.70 hm2,增速为228.34 hm2;其次是建设用地增加速度为203.95 hm2/a。2005~2010年间,草地、耕地、湿地、未利用土地的面积减少,草地减少速度达到了711.54 hm2/a,建设用地速度最大为674.88 hm2/a,耕地和林地变化较小。总体来说2000~2010年间,草地减少面积最大是6 408.85 hm2,年平均速度是640.89 hm2/a,建设用地增加面积是4 394.14 hm2,耕地和林地变化最小。

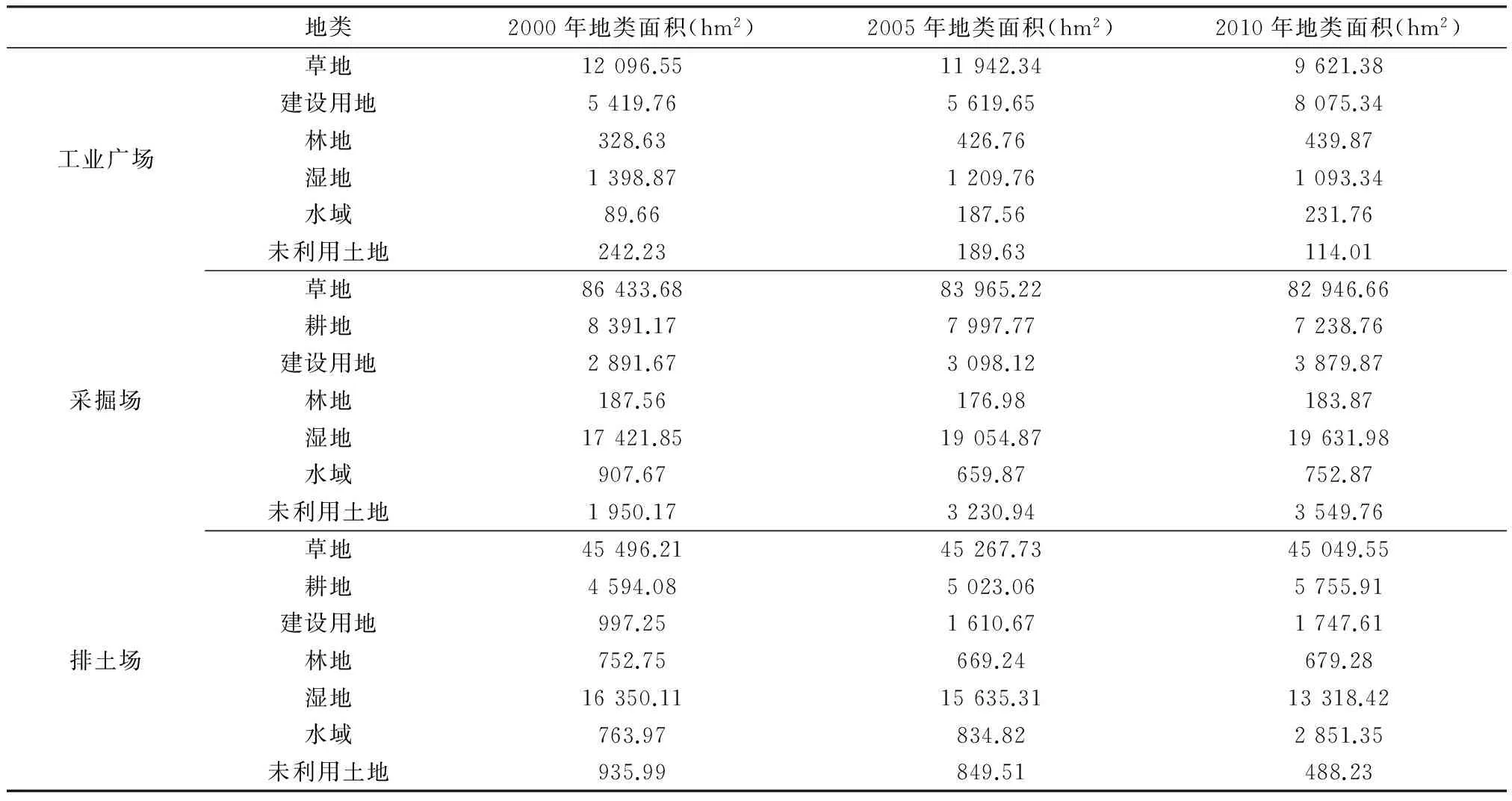

通过表5可以看出,随着矿区经济的发展,工业广场内草地面积不断减少,2010年草地面积比2000年草地面积减少2 475.17 hm2;建设用地的面积不断增加,共计增加2 655.58 hm2,转入地类主要是草地;林地和水域的面积有小幅度增加,源于工业广场内绿化左右;同时湿地和未利用土地面积不断减少。

在矿区内的采掘场,由于复垦速度跟不上采煤破坏速度,造成草地的面积大幅度减少,10年间,草地面积减少3 487.02 hm2,占2000年采掘场内草地面积的4.03%;耕地面积变化与草地面积变化趋势一致,不断的减少;建设用地面积逐步增加,2010年达到3 879.87 hm2,占采掘场总面积的3.84%;林地面积保持相对稳定;湿地和未利用土地面积不断增加,与工业广场内地类面积变化趋势完全相反;2005年水域面积比2000年水域面积大幅减少,减少247.80 hm2,2010年增加到752.87 hm2。

表5 2000~2010年呼伦贝尔草原矿区地类面积统计表

在矿区排土场上,草地面积基本保持稳定,占排土场总面积的65.10%左右;耕地面积不断增加,10年间共增加耕地1 161.82 hm2;建设用地不断增加,2005年比2000年建设用地面积增加613.42 hm2,占2000年建设用地总面积的61.51%,主要是由于排土场道路修建;林地、湿地和未利用土地面积不断减少;水域面积出现大幅度增加,2010年水域面积比2000年水域面积增加2 016.53 hm2,主要源于湿地转为水域。

4 结论

2000~2010年间,呼伦贝尔草原矿区内草原减少速度是非矿区内草原减少速度的7.9倍,大量草地转为未利用土地中的沙地,引起矿区内未利用土地迅猛增加,而非矿区内未利用土地相对变化稳定,比重维持在2.14%。随着经济的发展以及对矿区土地复垦,实现矿区内耕地与非矿区内耕地的同步增加;建设用地同步迅猛增加。整个呼伦贝尔草原非矿区林地面积比重较大,变化相对稳定;矿区内林地面积较小,同时变化较小。非矿区内湿地面积占总面积比重较小,有小幅度增加;矿区内湿地面积比重较大,变化相对稳定。

对于呼伦贝尔草原矿区内,随着矿区经济发展,工业广场内草地、湿地和未利用土地面积不断减少,建设用地不断增加,林地和水域有小幅度增加。采掘场内草地不断减少,建设用地、湿地和未利用土地不断增加,林地保持稳定,水域先减少后增加。排土场草地保持稳定,耕地、建设用地、水域都不断增加,而林地、湿地和未利用土地面积不断减少。

[1] 李政海,鲍雅静,张靖,等. 内蒙古草原退化状况及驱动因素对比分析——以锡林郭勒草原与呼伦贝尔草原为研究区域[J]. 大连民族学院学报,2015,17(1):1-5.

[2] 郭坚,薛娴,王涛,等. 呼伦贝尔草原沙漠化土地动态变化过程研究[J]. 中国沙漠,2009,29(3):397-403.

[3] 杨会彩,姜明媛,阿噟兰,等. 呼伦湖自然保护区土地利用及景观格局变化研究[J]. 北京师范大学学报:自然科学版,2013,49(2):38-325.

[4] 郭文彬,余学义,魏金发,等. 呼伦贝尔草原露天矿区开采与复垦一体化研究[J]. 煤炭工程,2014,46(10):143-145.

[5] 王韶辉,才庆祥,刘福明. 中国露天采煤发展现状与建议[J]. 中国矿业,2014,23(7):83-87.

[6] 张宏斌,杨桂霞,吴文斌,等. 呼伦贝尔草原MODIS NDVI的时空变化特征[J]. 应用生态学报,2009,20(11):2743-2749.

[7] 张峰,王桥,李营. 呼伦贝尔草原植被覆盖时空动态变化监测定量方法研究[J]. 自然资源学报,2010,25(10):1698-1708.

[8] 赵英时. 遥感应用分析原理与方法[M]. 北京:科学出版社,2003.

[9] 姬凤娇. 试论呼伦贝尔草原的生态安全维护[D]. 秦皇岛:燕山大学,2009.

[10] 张德平. 呼伦贝尔会消失吗——对草原区耕地保护的反思[J]. 中国土地,2009(4):44-46.

The influence of open-cut mining to Hulunbuir grassland land classification

LIU Xueran, HU Zhenqi, XU Tao, ZHU Qi

(Institute of Land Reclamation and Ecological Restoration, China University of Mining and Technology(Beijing), Beijing 100083, China)

Based on the imagery interpretation of Landsat4/5 TM in 2000, 2005 and 2010. Using ArcGISsoftware, I made the vegetation distribution of Hulunbuir grassland and quantitatively analyzed the influence of open cut mining to the Hulunbuir grassland: ①The Hulunbuir grassland vegetation intensity change retarded. The overall scale approached equilibrium and major concentrated in the grassland turning into construction lands and unused lands. The ratio of the reducing grassland is 0.38%. ② The open cut mining increase the grassland reducing area. The ratio of the reducing grassland is 3.09%. Vegetation change dramatically. ③ In the area of the open cut mining, the changes of the arable land, forest land, wetland and water are relatively stable. The increasing of the construction lands and unused lands are mainly from the reducing grassland.

Hulunbuir grassland;open-pit coal mine;land utilization; land classification

2016-10-13

国家重点研发计划项目“露天矿复垦区土壤重构关键技术”资助(编号:2016YFC0501103-4)

刘雪冉,博士后,主要从事土地复垦与生态重建、土地整理方面的研究,E-mail: liuxueran1221@163.com。

胡振琪,教授,博士生导师。

TF79

A

1004-4051(2017)05-0069-05