属性二元论视角下语句信息“三分”解读

雷 卿, 邹 颖

(三峡大学 外国语学院, 湖北 宜昌 443002)

属性二元论视角下语句信息“三分”解读

雷 卿, 邹 颖

(三峡大学 外国语学院, 湖北 宜昌 443002)

本文基于心智哲学“属性二元论”的理解,在语句信息“三分”分析学框架内分析语句直义、含意和感受意,着重阐释感受意是认知主体对事物现象质的“为我”的主观感受,其显著特点是体现在概念经验上,涉及心智思维活动,旨在揭示语言表层后面人类心智思维活动过程和认知规律。

属性二元论; 语句信息三分; 感受意

一、引言

心智哲学与语言研究认为,日常语言中使用的某些语句可能存在着这样的 “三分信息”:除了“直义”(semantic meaning)和“含意”(pragmatic meaning)信息外,语句还蕴含着一种“外在于语句本身的类似于‘感受质’(quale)的东西”,由于它没有像直义、含意那样有明晰的语义内容,但又可被我们感受,故称之为语句的“感受意”(quale sense)或“现象意” (phenomenal sense)[1-3]。语句信息“三分说”给予我们的思考是:如果语句存在着这样的信息“三分”说,那么直义、含意、感受意三种意义之间有怎样的关系、如何识别与理解,特别是“感受意”如何定义、有何特点等等。有鉴于此,本文基于对心智哲学的“属性二元论”[4-8]的理解,试图开展语句信息“三分”说的上述问题研究,以回答语句信息三种意义是如何运作和为什么能这样运作的问题。

二、“属性二元论”的一般说明

“属性二元论”(property dualism)是美国心智哲学家Davidson[5]在《心理事件》(Mental Events)一文中提出来的。“属性二元论”认为,同一(物理)实体(事件)既可以具有心理属性(mental property),也可以具有物理属性(physical property)。事物的“物理属性”是事物自身拥有的,可通过观察、实验等揭示出来,它可以还原为事物的自身,同时也必然能够反映为感知主体得到的认识,例如人们根据光谱物理常识面对“晴朗的天空”而得到“天空是蓝色的”这样的认识。而事物的“心理属性”则是指事物自身的性状特征等作用于感知主体的心智所得到的心理感受,例如所引发的感受、愿望、信念、感情等。心理属性虽然也是事物引起的,但不能还原为事物的自身。从目前接触到的相关文献看,Davidson的“属性二元论”是试图说明心与身之间的因果作用何以可能的问题。在Davidson看来,心与身之间的因果关系是事件之间的关系,而一个事件是一个实体在特定时间里拥有或失去某种属性。在此基础上,Davidson提出了一个心智对物质的“随附性”(supervenience)命题。按照这一命题,物质上相似的对象一定在心智上相似;没有物质的变化就没有心智的变化。后来,Kim[9]把这个命题改造成为关于“属性”的命题,并把随附性命题表述为心理属性附随相伴于物质属性。也就是说,心理属性以某种方式依赖于或植根于物质属性,这不仅指具有心理属性的每一实体也刚好具有物质属性,而且指实体具有的心理属性依赖于它的物质属性的实现[10]。

就日常语言活动来说,人们既要面对外在的客观事物,又要面对直接的交际语境。而客观事物既有它自身的“物理属性”,也有“非物质的印象性质”,前者是刚性的,后者是非刚性的[2]。事实上,日常语言活动所涉及的这种心理事件对物理事件的“属性二元论”表现为身心之间的线性和非线性“二因果关系”。线性因果关系认为物理事件决定心理事件(心智活动)。例如,当我们看见一头猪时, 我们在心智上对现实会形成这样的语言表征:

(1a) There is a pig over there.

例(1a)这个心智活动的内容是通过我们的视觉直接由外在对象pig引起,是由客观外部对象pig指向主体内部心智并由心智同化外部对象的结果,因为心智哲学的语言研究表明,我们感官感知到的外在事件或对象往往决定我们的语言思维和言语内容;语言表征依赖于大脑对现实的表征,而语言表征的内容其实是我们身体感知的东西以及感知后的心理感受,涉及信念、怀疑、愿望等[11],比如例(1a)其实就是说“我看到进而我知道/我相信那里有一头猪”。

然而,非线性因果关系主张心智活动具有一定程度的自主性,不完全受控于客观外部对即物理事件。例如,当我们看见的不是一头猪,而是张三刚买的小轿车有些脏时,张三却也会对我们这样说道:

(1b) There is a pig over there.

例(1b)这个心智活动的内容与引起这样活动的原因不完全直接相关。目前心智哲学的语言研究认为,在实际的语言运用过程中,某一特定心智活动是由某种典型事物的某种属性特征原因引起的,而当这种典型事物实际并没有出现在当下时,我们也会具有这种心智活动[13]。具体而言,例(1b)是主体内部心智指向客观外部对象car并由心智顺应某些外部对象的结果,而产生这种结果的主要原因是主体内部心智凭借内在的与外部事物相似的意象状态来表征客观外部对象[11]。面对客观存在的外部对象“小轿车”,“猪”的出现与否都会引起我们对“小轿车”与“猪”某种相似思维内容的意向性心智活动,而决定这些相似思维内容的东西往往是现实世界中“猪”的某种(些)典型属性特征在我们心智中形成的那些普遍性的心理意象即心理感受,或称“猪”的非物质的印象性质——贪吃、肮脏、肥胖、不好看等等[12-13]。由此可知,引起相似性思维和语言内容的心智活动即心理事件,对物理事件既有依赖的一面,也有自主的一面。Davidson把“心理”对“物理”的这种“二重性”关系叫做“心身随附性”[14],简称“随附性”。“随附性”作为一种关系范畴,在它所反映的因果关系中,协变、依赖或决定是其重要特征[15],而因果关系是被我们称为决定或依赖关系的典型例证,不仅原因决定它们的结果,而且结果的存在和属性是决定于它们的原因的[6,16]。因此,我们可以这样认为,随附性是包括因果关系在内的依赖或决定关系系列里的一种关系。这种依赖或决定关系为我们从心智哲学“属性二元论”分析语句信息提供了新路径。

三、语句信息“三分”分析框架的建构

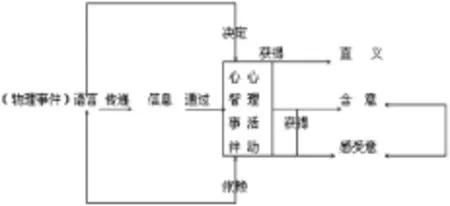

徐盛桓[1-2]依据Davidson[5]、Kim[6,9,16]观察到的身心之间的因果关系和心理事件对物理事件的“属性二元论”以及他本人所观察到的“随附性”对语言表达的影响,提出了“心理事件对物理事件的随附性作为观察语句信息三分”一个重要维度的假设:当心理感受完全受事物的物理事件所决定,语言表达就可能是直义;一定程度摆脱依赖事物的物理属性而获得一定程度的“自主意志”,这就会使语言表达一定程度上摆脱直义,向感受意延伸;含意是直义同感受意之间的东西[2]。据此,我们建构语句信息“三分”分析框架如下图。

图1 基于“属性二元论”的语句信息“三分”分析框架

观察发现,日常语言活动中所涉及的物理事件、心智事件、语句信息(直义、含意和感受意)等彼此相系,并构成一个整体关联语句信息网。由于语句信息出自“心智同语言相关的认知心理活动”,因此彻底诠释语句信息不能局限于单个的心智事件、物理事件或语句某个信息,而是顾及它们彼此相系的依赖性。另一方面,由于在心智活动中识别和理解语句信息“三分”,所以在识别和理解感受意、含意和直义时,要特别考虑交际过程中心理事件由物理事件决定、依存的伴随发生的特征和主客因素。客观上,语句信息是在语句中已经出现过,或在直接的交际语境中出现过或者从语句或语境中可以推导出的信息,这就可能产生直义或含意;主观上,说话人根据其交际目的的需要将某个难于言喻或难于恰当表征的经验内容作为已知信息,并指望听话人给予它已知感受信息的地位,产生一种难于言喻或难于恰当表征的经验内容或心理反映,这就可能产生感受意。例如:

(2) 赵本山:亲爱的丹丹。

宋丹丹:嗯!

赵本山:自从那次劳模会上见了一面,回家以后我对你一直有惦。

宋丹丹:酸。(引自 赵本山 宋丹丹1996:《老伴》)

在一定的语境下,赵本山说的话语肯定有含意,并且可以用一定的文字话语明晰地表达出来(直义),但是宋丹丹却从赵本山的话语中感觉到了“酸”的味道(感受意),更何况赵本山说的话语里没有“醋”,却能使宋丹丹通过内省引发一种相当于尝了“醋”那样的心理反映现象。事实上,例(2)中“酸”作为描写感觉经验词语是言不尽意的,就像“梅子的味道是说不全、说不准”那样,我们很难用其它的词语来确切地解释或定义“酸”。从认知语义学的角度来说,我们可以将这种言不尽意的信息所传达的意义称之为感受意。换而言之,感受意是描写或命名与感觉经验有关的语句或语词,在说话人的心智大脑中形成某种心理表征之后无法被语言穷尽表达的意义,或者是在听话人的心智大脑中无法准确地形成某种心理表征的意义[3],进而认为,感受意是我们对随附于语言信号系统所表征的事物的现象质或属性感受的结果。

四、语句三分信息的识别与理解

1.直义与含意

一般说来,语句本身所表达的语言信息符号在特定语境中经过解码之后就是它的直义。具体而言,语句的直义是指在说话时刻(t)、说话地点(p)中语句本身固有的不依说话人和听话人的主观意图而改变的意义,实际上也就是语言哲学家所说的语句的真值条件意义[3]。

我们知道,语言符号的“语义性”一般有三种属性:有意义、指称和真值条件。在心智哲学与语言研究中,它指的是心智符号的语义性,此即强调心智符号尽管是形式化的东西,但它能把人与外在世界关联起来,能表示、指称外在的事态,且有成真的条件。例如,一位左手蒙住自己嘴巴的人对医院的一位牙科医生说:

(3) I have a splitting toothache.

例(3)的直义就是在说话人说话的时刻(t)和所处地点(p)“我牙疼非常厉害。”这种真值条件意义是说话人心理感受完全受事物的物理事件(说话人所指对象)所决定的结果,是心智同化外部世界对象的结构与体现。一方面,因为语句的直义是语句中词汇意义和结构意义的合取,是一种外在于语言的显性表述,所以我们可以根据具体语境直接从语句字面符号上把握其意义,即为“我知道进而我相信我牙疼非常厉害”;另一方面,因为语句的直义独立于说话人的主观意图,是外部世界对象指向心智活动的产物,且又相对确定,所以其真值也可以依据客观外部物理事件而定,如例(1a)“我看到进而我知道/我相信那里有一头猪”。简而言之,语句的意义和意识的内容至少部分的是由言说者之外的因素决定的;意义依赖于每个言说者直接可得到的证据。因此我们可以这样理解,语句直义的表达与诠释依赖于对言说者和诠释者都十分明显的外在事体事件或对象,而语句的真正意义是出自意识与其所处语境之间的相互作用的结果[17,19-21]。

然而,从日常语言产生和使用角度来看,直义并不是语句所表征的全部意义,因为在更多场合,说话人在使用某个(些)显性表述(一个词、一句话、一段话语)时,经常是用来含蓄地传达某种(些) “未曾明说的意图”。这种“未曾明说的意图”就是说话人所使用语句的含意,或称语句的“言外之意”。例如,A女士对B、C两位女士说:

(4) Tom is still single.

例(4)作为一句孤立的语句,充其量A女士只告诉了B、C两位女士关于Tom的婚姻状况(直义)。但如果听话人(B或C)是个对Tom有好感,年龄又合适的单身女子,说话人A除了向听话人传递语句的直义之外,很可能带有某种“含意”——鼓励听话人(B或C)去追求Tom。我们再来看看例(3),如果例(3)的听话人不是一位牙科医生,而是一个邀请“我”去吃烤羊肉的朋友,其“含意”就是说:我不能去吃烤羊肉。

由于语句的含意是未曾明确说出的,因而通常是隐性的。然而,只要说话人愿意,说话人的意图(含意)是可以还原为语言的,如例(4)就完全可以用语言明确地表达说话人(A)的意图——“因为Tom现在还是一个单身汉,所以你们(B或C)完全可以去追求Tom”。在这种情况下,语句的含意就成了语句直义的一部分。从语言运用和意向性关系的角度来看,日常语言的运作常常表现为显性的和隐性的双重表述,即说话人运用的显性表述(外部语言)往往是体现隐性表述(内部语言)的。按照我们的理解,说话人想要表达某个意向性内容往往是隐性的、自主性的,而在意向性制约下说话人所使用的传递意向内容的表达式,是显性的、依存性的,而在日常语言交际过程中说话人运用的显性表述(语句的字面表达)都是不完备的。因此,对一个不完备的话语表述含义的识别与理解,听话人需要运用双方共享的背景知识和心智中的知识结构的组织形式加以补足或阐释,并依靠语用逻辑推理能力从语言显性表述推导其隐性表述的具体意向性内容即含意。

2.感受意

“感受意”是受心智哲学对感受质的研究生发出来的[2]。因此,要探讨语句感受意的相关问题,首先离不开对心智哲学中感受质的认识。早在1929年美国哲学家Lewis[4]就注意到“感受质”这一现象,并把“某一已知事物会有一些可辨识的特质,这些特质可以在不同的经验中重复体验到,因而具有某种普遍性的东西”称之为“感受质”[7]。Searle[8]把感受质解释为思维的一种特殊性质,认为每一种意识经验都有对它的某种质的感受。而Jackson[24]把“感受质”定义为“… certain features of the bodily sensations especially, but also of certain perceptual experiences, which no amount of purely physical information includes.” 徐盛桓[1]认为,尽管这些“特质”可以在不同的经验中辨识到因而具有普遍性,但必须同对象自身的物理属性区分开来,否则就同事物自身的物理性质混淆了。语句信息表达与理解也有类似感受质现象,人们在语言里所表征的意识对象、语言里表征出来的知意情内容,也同样会让听者或读者产生一种类似于感受质那样的可辨识、可体验,但又难于言喻或难于恰当表征的心理感受。徐盛桓把语言造成的这样的心理感受称为“感受意”(quale-sense)或“现象意”(phenomenal sense)。例如:

(5) 晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。(李商隐:《无题》)

(6) 行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。(白居易:《长恨歌》)

例(5)中的“应觉月光寒”和例(6)“见月伤心色”是感知主体(两位诗人)对“月”的“为我”(for me)感受:李商隐感到月光“寒”,白居易发现月有“伤心”色。月下的色调是冷色调,“应觉月光寒”是李商隐借身体上冷的感觉反映心理上的凄凉之感;“见月伤心色”是白居易通过视觉感受反映心理上的忧伤之感。“寒”和“伤心”都不是月自身的物理属性,而是感知主体(两位诗人)同当时各自的心情结合在一起所感受到月光、月色里的某种可辨认的“特质”而发生“为我的”心理感受。而这种感知和经验上的主观感受,正如Kitcher[23]所说,是一种对事物的“现象质”的感受,这样的现象质是非物质的,不能还原为事物的物理自身属性。也就是说,这种感受有别于感受白色这种物理现象时的大脑神经生理过程和心理过程,是通过内省而感觉到的一种心理现象。比如当我们看到Tom一个人“保持沉默(keeping quiet)”、“面容发红(turning red on his face)”或听到Tom一个人“在大声说话(bursting out shouting)”时,我们就会觉得“Tom was angry”或“Tom was losing his temper”。实际上,这里的感受质或感受意并不是指所感受到的“color”、感觉到有一个叫Tom的存在、觉得“bursting out shouting”和“losing one’s temper”的本身,而是我们看到这些后所引发的某种“主观的感觉体验”,而这种“主观的感觉体验”又主要来自我们心智中早已形成的“为我的”对世界的“个体感受”,即“我们生气”时曾有过的难于恰当表征的心理感受。

值得注意的是,人们的感觉经验也具有物理属性和现象属性(可感受特质)。在实际的语言信息表达中,感觉经验的物理属性是属于人们用文字语言符号可以表达的信息,而其现象属性则属于人们用文字语言符号无法充分言说的信息。也就是说,像例(3)这样有关感觉经验描述的语句,在其信息表达和理解过程中会让说话人、听话人/读者在心智上产生一种难于言喻或难于恰当充分表征的心理感受或经验内容,而这种心理感受或经验内容是人们用文字语言信号系统所表征的感觉经验现象质的感受,是在某种状态下的感觉经验中一种主观的东西,并通过内省在不同的语言经验中重复的、可感觉到的一种心理现象,同时也是知觉或情感的分类能力或范畴化(categorization)的结果。因此我们可以这样认为,日常语句表达出来的感受意实际上是语句信息的认知主体通过眼耳鼻舌身等感觉器官对语句里的物理事件现象特征,反复感知后所形成的内在概念符号的隐性表述,而在实际语言活动与思维中是属于“内部语言”的思维过程,是语句感受意的形成过程。

五、结束语

本文基于对心智哲学中“属性二元论”的理解,在语句信息“三分”分析框架内从心理事件通过身体而感受到的物理事件的随附性角度,对语句中存在的直义、含意和感受意进行了探讨,并认为语句信息表达所涉及的物理事件、心理事件、直义、含意和感受意彼此相系、互相依赖,共同创造了一个内部语言思维机制,而这个内部语言思维机制可用于阐释语句信息背后的人类心智思维活动过程与规律。

[1] 徐盛桓.心智哲学与语言研究[J].外国语文,2010(5):30-35.

[2] 徐盛桓,陈香兰. 感受质与感受意[J].现代外语,2010(4):331-338.

[3] 梁瑞清.再论感觉句子的意义三分说[J].外国语,2010(6):7-13.

[4] Lewis C L. Mind and the World Order[M]. New York: Dover Publications, Inc., 1929:124-125.[5] Davidson D. Mental events[M]//In Foster, L. & J.W. Swanson (eds.), Experience and Theory. Amhert: University of Massachusetts Press, 1970:79-101.

[6] Kim J. Concepts of supervenience [J].Philosophy and Phenomenological Research , 1984(45):153-176.

[7] Dennett D. Consciousness Explained[M]. Landon: Penguin Books, 1991:101-138.

[8] SearleJ R. Mind: A Brief Introduction[M]. New York: Oxford University Press, 2004:17-32.

[9] Kim J. Supervenience and nomological incommensurables [J]. American Philosophical Quarterly, 1978(15): 149-156.

[10] 任晓明,李旭燕.当代美国心灵哲学研究述评[J].哲学动态,2006(5):46-52.

[11] 雷 卿.语言表征的感知基础——心智哲学视角[J].现代外语,2012(4):346-352.

[12] 雷 卿.基于心理模型的隐喻理解[J].外语教学,2008(3):8-12.

[13] 雷 卿.外延内涵传承与隐喻生成及理解[J].中国外语,2010(5):30-35.

[14] 陈晓平. 随附性概念辨析[J].哲学研究,2010(4):71-79.

[15] 殷 筱. J.金的随附性理论初探[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),1998(3):9-14.

[16] Kim J. Strong and global supervenience revisited [J].Philosophy and Phenomenological Research, 1987(48):315-326.

[17] Davidson D. Meaning, truth and evidence[M]// R. B. Barrett and R. F. Gibson (eds.), Perspectives on Quine. Oxford: Blackwell, 1999.

[18] 王 静,张志林.语义外在论对语言理解的必要性[J].哲学研究,2010(5):67-74.

[19] Halliday M.A.K. & C. Matthissen. Construing Experience through Meaning: A Language-based Approach to Cognition[M]. Landon: Continuum, 1999.

[20] Chafe W. Discourse: Consciousness and Time[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

[21] 任绍曾.信息单位与信息状态——试析语言信息二分说与三分说[J].外语教学与研究,2010 (3):190-197.

[22] 胡塞尔. 纯粹现象学通论[M].李幼蒸 译,北京:商务印书馆,1995.

[23] Kitcher P. Phenomenal qualities [J]. American Philosophical Quarterly, 1979(16) :123.

[24] Jackson F. Epiphenomenal qualia [J]. Philosophy Quarterly, 1982(2):273.

[责任编辑:赵秀丽]

2017-03-02

雷 卿,男,三峡大学外国语学院教授。邹 颖,女,三峡大学外国语学院硕士研究生。

10.13393/j.cnki.1672-6219.2017.03.023

H 04

A

1672-6219(2017)03-0105-04