明代藩封亲王的空间分布与动力探析

◎刘天伏

(西南大学 历史地理研究所,重庆 400715)

明代藩封亲王的空间分布与动力探析

◎刘天伏

(西南大学 历史地理研究所,重庆 400715)

明初藩封作为一种有效的地方管控手段被纳入到国家的统治架构之中,奠定了明代藩封的空间格局。在时代语境下,明代藩封亲王总体上呈递减趋势,在国家的主导下,藩封空间实现了由“外扩”向“趋内”的转变。就空间布局而言,洪武年间侧重“内与外”的双层防御架构,呈现出以南京为中心的“扇形”分布;洪武以后藩封空间“内趋化”,主要集中在秦岭淮河一线以北地区;明后期的迁徙空间被压缩到东南一隅。就其空间分布的动因来看,前期是国家政策主导下的“被动”迁徙,中期则以“亲”“罪”等综合性考量为要,呈现出“主动”与“被动”相结合的态势,后期则是以形势变化驱动的相对“自主性”迁徙为主,在一定程度上实现了“被动”向“主动”的转变。

明代;藩封空间;动力

有明一代,藩封作为一种有效的地方管控手段被纳入国家的政治体制之中。伴随着藩王的相继就国,统治架构正式形成,藩王成为明帝国统治链条中的重要一环,藩王所在地正是其中的关键节点。以藩王迁徙的视角对明代社会的政治空间进行分析并不仅仅局限于制度层面,更为重要的是政治空间对地域空间的影响。宗藩犯罪致使藩王迁徙的综合性研究,为重新审视明代社会政治空间的转向带来了新的思路,但就目前来看,这一方向仅局限于宗庶人的迁徙、安置与管理问题,藩王的主动迁徙与国家主导下的被动迁徙未能作深入探讨。①周致元:《初探“高墙”》,《故宫博物院院刊》1997第2期;雷炳炎:《明代中期罪宗庶人管理问题初探》,《船山学刊》2003第1期;雷炳炎:《明代宗藩犯罪问题研究》,中华书局2014年版。就研究主体来看,宗藩中的亲王群体,在宗系中居主导地位,更具有代表性;涉及研究的地域空间范围来看,明代的藩封与迁徙涉及全国各个地区,就地方的政治经济而言,状况水平不一,国家主导下的藩王主动与被动的分封与迁徙所考量的因素也参差不齐;从时序和空间的考量来看,藩王的分封、迁徙与明代相始终,时空流转与政策变迁的影响下,藩王的分封、迁徙的地域空间也随之转换。文章希冀在前人的研究基础上,通过复原明代亲王的分封与迁徙的时空特征,进一步探讨明代藩封空间转换的动力机制。

一、亲王分封、迁徙的时序演进特征

据《明史》记载,有明一代,初封亲王共61位,其中太祖分封23个,建文帝分封3个,成祖分封2个,仁宗8个,英宗7个,宪宗10个,世宗1个,穆宗1个,神宗4个,庄烈帝2个。其中未包括由亲王登上帝位的燕王,初封郕王继皇帝位而后又降为郕王的景泰帝,初封裕王又继皇帝位的穆宗,这样明代初封亲王共64位,除壮烈帝分封的二子外,其余各建藩府。①以上资料统计来源于《明史》卷一百至一百四,中华书局,1974年,第2503—2998页。本文未统计南明时期,下文也未涉及南明时期初封及袭封亲王。

在众多藩封亲王及承袭其爵位的后嗣中,共有40位亲王发生迁徙。其中,迁徙两次及以上的有22位,占到了总量的55%,藩王由于巩固国家统治的需要以及自身所处状况、环境等可能发生多次迁徙,如岷庄王楩,洪武二十四年封国岷州,二十八年改国云南,洪武三十一年徙漳州,洪熙元年徙王武冈,在短短34年内即从初封国岷州迁徙至武冈实现了四地三迁,其迁徙频率相当之高,至明末时,由于局势的变化,这种情况更为凸显。从藩王及其袭封者的脉系来看,也并不拘泥于一系仅一世的迁徙,如太祖庶十五子植,洪武十一年初封卫王,二十五年改封辽王,三十五年迁荆州,其子贵烚,正统四年迁守辽简王坟茔,七世孙宪又于隆庆二年禁锢凤阳。藩王一系一世的多次迁徙数和一系中迁徙世代数并不固定,在国家主导下的统治战略与藩王自身所处环境及其行为活动的影响下,藩王迁徙次数的偶然因素较大。

从明代藩王的初封情况来看,太祖至宣宗五世帝王共分封37位亲王,英宗至穆宗的137年间共初封亲王22位,神宗至思宗封7位,其中包括了由亲王承帝位的太宗、代宗、世宗、穆宗和思宗,从明初至明末的亲王分封大致呈递减趋势。从分封的主体来看,这种现象与皇帝生育子嗣密切相关,分封亲王的主体来源均为皇帝的子嗣,皇帝的生育能力与皇子的健康成长成为亲王数量的决定性因素,明世宗生八子,第一子哀冲太子载基,“生二月而殇”,第二子庄敬太子载壑,“二十八年三月行冠礼,越二日薨”,第四子景恭王载圳,嘉靖十八年册立太子后薨,廷臣再论立太子时,“帝以前太子不永,迟之”。[1]皇子早殇的现象在明代皇室中屡见不鲜。但明代分封亲王的人数总体上是保持稳定的,《明会典》的颁布 “使得亲王绝嗣后,无论亲支、旁支,只要依序均有继承亲王爵位的资格,保障了明代亲王不会因直系绝嗣而丧失王爵的延续”,[2]事实上也就保证了亲王群体的稳定性。

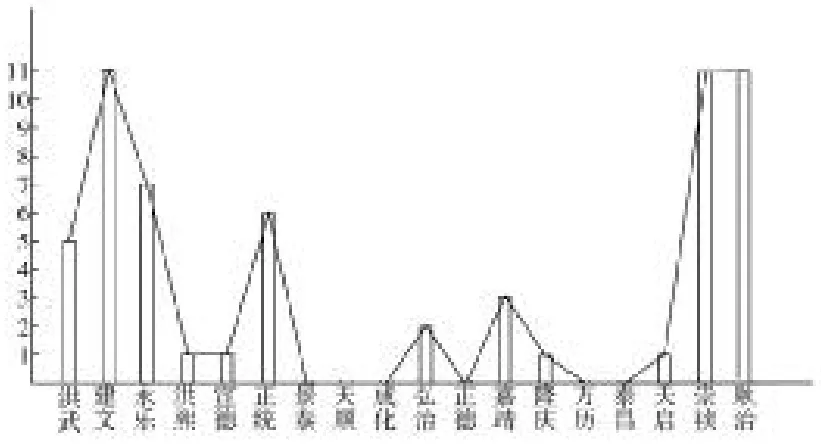

亲王分封之后,与此同时也产生了与之相应的藩封地,有明一代,藩王前后易封众多,从明代藩王迁徙人次来看,大致呈“V”字形,明初期洪武、建文、永乐三朝,国家主导下的藩王迁徙频繁,主要受到政治环境变迁的影响;明中期自正统年间到隆庆朝,大致呈现平稳的态势,正统年间亲王迁徙次数稍多,但总体来看,这一时期起伏不大;明代末期,自万历朝至顺治年间,呈现出急剧增长的态势,仅惠王常润明末迁徙即多达10余次,据《小腆纪传》记载:

图1 明代亲王迁徙人次②图中数据因崇祯、顺治年间藩王迁徙数目及次数众多,数量远在11之上,暂将其列为最大值,非确数;藩王改封年与迁徙年不一致时,图中采用的是迁徙年。

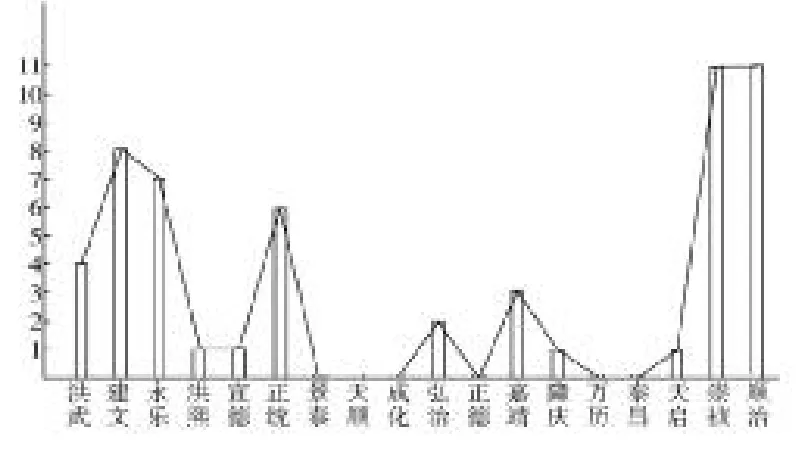

图2 明代亲王迁徙人数③同上。

惠王常润,神宗第六子。天启七年,之藩荆州。崇祯十五年十二月,闯贼再破彝陵、荆门,常润走湘潭,荆州遂陷。常润之渡湘也,遇风于陵阳矶,宫人多漂没,身仅以免,就吉王于长沙。十六年八月,献贼陷长沙,复走衡州就桂王。衡州继陷,与吉、桂二王走永州,巡按御史刘熙祚遣人护三王入广西,寄居梧州。明年,弘光帝立,命驻肇庆,旋移广信。乙酉,五月,复移嘉兴。未几,南都亡,奔绍兴。隆武帝即位……常润后奔广州。隆武二年,王师平广东,被执死。[3]

明后期政治局势成为藩王迁徙的关键因素,藩王在动荡的时局中寻求寄身之所,因此在时间轴上呈现出混乱无序的状态。明末藩王袭封、进封时间多不详,迁徙频繁致时间不明。据徐鼒《小腆纪传》的资料统计,周、鲁、潞、荣、宪、吉、崇、襄、辽、韩、赵、淮、益、桂等众藩王多次迁徙。政局动荡中,宗系成员在纵向上呈现出快速萎缩之势。这一时期宗藩的迁徙时间模糊,宗藩体系划分不甚明晰,藩王挈众迁徙逐渐成为常态。

明代藩王的迁徙人数也呈现出一定的规律性,与有明一代藩王的迁徙人次相比,明前期的波动幅度稍缓,整体上呈波浪式,在明末呈现出急剧上升。两者相较而言,藩王迁徙人数从洪武至天启年间,其分布态势较迁徙人次而言,相对平缓。这也表明,明前期和明中期,分封亲王的数量是相对稳定的,所封藩王宗系间的迁徙较少,而藩王一世间的多次迁徙占据着主体地位。就明末这一时间断面来看,藩王迁徙数目与藩王迁徙次数均达到了峰值,此时期政局动荡下的生存意识是藩王迁徙的主导因素,无论是宗藩累世还是数系,均频繁迁徙以求得生存。

二、宗藩分封与迁徙中的空间布局

明代诸帝均广封众建,洪武年间进行了三次分封。洪武三年封国分别为武昌、太原、北平、钱塘、青州、长沙、兖州等地。这一时间断面的空间分布上看,洪武三年的分封以北京—太原—西安—长沙—杭州一线形成以南京为中心的环状分布,这一时期的空间分布仅局限在凤阳、南京周围,作为帝国心脏的屏障,这也正是洪武初年众建藩屏的初衷所在。洪武十一年藩封的豫王、汉王、卫王未知确切封地,但就三王所封名号来看,其封国应当处于帝国内部而非边疆地带,单就这一空间布局来看,这一时期藩王分封空间仍处于“以内为重”的阶段。洪武二十四年的分封主要呈现出“内陆与边疆”两个层次,在边疆形成开原—大宁—宣府—宁夏—平凉—岷州一线,沿边线发展,自今辽宁延伸至甘肃一代,这一层防御体系旨在阻滞北元直下南京的军事威胁。就内陆分封来看,潞州—河南—南阳—安陆一线呈单一串联线性发展,于凤阳、南京以西地区形成线型屏障,形成自西北至东南的第二道防线。

整体上看,洪武年间藩封的空间布局主要呈现出“内与外”的双层结构,北京—太原—西安这一中线以北沿边线延伸的边疆分布,以南京为核心的青州—潞州—河南—南阳—安陆—武昌—杭州构成中线以南的弧形分布,二次防御体系的构成大大加强了南京城的安全,这也表明洪武年间的分封正是朱元璋出于军事策略的考量所谋划的战略布局。从分布的密集程度来看,洪武年间的藩封内地远高于边疆,主要集中山西、河南、湖广一线。以南北分界来看,秦岭淮河一线以北的密集度远甚于南部,与地处帝国南部的都城相反,其藩封的重心占据了北方重镇。在藩封集中地域以外,我们也注意到存在着大量藩封未及的空白区域,如帝国西北部仅靠近中部边缘的地区分布有零星的藩王,广袤的西南部地区除成都外再无分封,长沙以南区域也未有藩封,由此看出,帝国的统治重心分布于长沙—杭州以北,岷州—成都一线以东地区。

洪武以后,建文帝于洪武三十二年分封吴王允熥国杭州,衡王允熞居衡州,徐王允熙至徐州。[4]从分封布局上看,这三者的封国仍然紧紧围绕着凤阳、南京,地处战略要地。永乐时期,赵王高燧居彰德,汉王高煦先国云南,未行,继之改山东青州,又改乐安州,藩封两地处于两京之间,邻近京师。仁宗除将滕王瞻垲、淮王瞻墺分封云南、韶州外,其余均国于帝国内部,以凤翔—怀庆—德安—长沙—抚州—衢州串联,大致呈“之”字走向。英宗伊始,明朝进入中期,这一时期的分封相对集中,位于安陆、德安、建昌、青州、衡州、卫辉、沂州、常德、河南、荆州等地,除宪宗时寿王祐榰、申王祐楷封保宁、叙州,神宗时瑞王常浩国汉中外,期间众藩均位于济南—均州—长沙一线以东,沂州—德安—抚州一线以西,呈“弯月”状,至明末也未能出此范围。

藩王封国并非一成不变,有明一代二百年,有众多藩王改封或迁徙,如周王橚、岷王楩、谷王橞等,这一现象一直持续到明末,或尚未就国即改封,或就国后迁徙,其在空间分布上呈现出一定的规律性。

洪武年间,代王桂自豫王改辽王,岷王楩自岷州改云南,这一时期,除周王橚由钱塘迁国至开封仍在帝国内部外,其余藩王皆向边陲移动,呈现出国家主导下的藩王镇边。至建文时,岷王楩流漳州,①这里有两种说法,据国朝典汇、国榷等载岷王楩锢云南,明太宗实录、明史、明纪、明会要等载岷王楩降为庶人流漳州,现采用明实录说法。肃庄王楧自甘州移兰州,诏辽简王植自广宁城移荆州,建文时期的藩王呈现出向帝国内部迁徙的趋势,并且这种趋势不断扩大。永乐时期齐王榑迁至庐州,辽简王植迁至荆州,谷王橞内迁至长沙等。从空间布局上看,洪武时期为防范北元所实行的藩王实边,经过建文、永乐两朝后,除庆王仍国宁夏外,其他藩王的国封地皆转向帝国内部,主要集中于陕西、山西、河南、湖广等中部几省,洪武年间藩王实边的边防政策至此完全破产。

自仁宗时起,藩王迁徙由边地向内迁徙的趋势进一步加强,藩王谋求自较为偏远的少数民族地区进一步向帝国的中心迁徙。建文至永乐时期,藩王皆以边地寒蔽,纷纷要求内迁,谷王橞以开门功邀以长沙建国,[5]宁王权也走南昌称病卧城楼乞封南昌。[6]从藩王的活动情况及空间分布上来看,在高煦谋反失败后,藩王对权力的热衷度已大大降低,思想上的转变引起了藩王空间分布上的变化。自仁宗后,除汉王高煦、伊王典楧、郑王厚烷、辽王宪、荆王见潇等几王因罪禁锢凤阳外,其余如岷王楩自云南移武冈、郑王瞻埈自凤翔移国怀庆、襄王瞻墡自长沙移襄阳、荆王瞻堈自建昌移蕲州等皆向帝国内部移动,暂不论藩王是自主迁徙还是被动的罚徙,其在地域分布上确实构成了“内趋化”趋势。

至明神宗以后,社会动荡加剧,熹宗年间,农民起义开始爆发,在反抗斗争中逐渐壮大的李自成、张献忠等农民起义成为藩王大规模迁徙的导火索。农民起义军在对待宗藩的措施上,无论是李自成还是张献忠,都将矛头对准宗室,“惟宗室无得免者”。[7]再加上清廷的围剿,在这样的情况下,藩王只有逃走。这一时期诸王开始大规模迁徙,因各地沦陷迅速,藩王惊慌失措,甚至于吉王南奔途中殁于淮安舟中。[8]除此之外,尚有襄王常澄、辽王術雅等在闽粤间游走。[9]从藩王迁徙的地域空间上看,由于北方为李自成农民军和清军占据,藩王主要是向南迁徙,而张献忠军在西南地区流窜,因此藩王迁徙的空间就被进一步压缩到了东南沿海一带,省与省之间则主要在闽粤地区。

整体上看,藩王分封的时序流转,大致经历了从实边到趋内最后向东南沿海地区的空间转换。可以看到这中间曾三封藩王至云南,洪武二十八年因云南新附,“甲午,诏岷王楩之国云南”,[10]后于洪熙元年徙岷王于武冈;永乐二年封高煦汉王,国云南,未行。仁宗时再封滕王瞻垲于云南,而仁宗以后,再无封国于云南者。由此看来,仁宗以前,朝廷对边地的关注度颇高,对云南边地的重视程度尤甚。但自仁宗之后,再无国于云南的藩王,这种分封空间的转换一方面说明明代对云南的认识仍处于偏僻之地。另一方面,藩王对物质追求的思想转变使其对帝国内部丰硕之地趋之若鹜,因此形成藩王集中于河南、湖广等省的“扎堆”现象。从区域分布空间上看,东南沿海一带的南直隶、浙江、江西、福建等地在明末藩王大规模迁徙之前,藩封国很少,从明代户、口与税赋等涉及财政收入的关键要素来看,南直隶、浙江、江西、福建等地的税赋有明一代稳居帝国前列,[11]这一地区为帝国税收之重镇,在帝国藩封的东南区域中呈现出“空白”。

三、藩封空间转换中的动力机制

明代藩封空间转换过程中的动力机制与国家政策导向性具有相当的关系。洪武三年分封诸王之前,这时明朝已经拥有北到北平,南至海南,西达陕西、湖广、广东一线,东达东海的广大区域。洪武三年藩王的封国不仅位于战略要地,从区位要素上看,除周王橚、齐王榑、鲁王檀的封国紧紧围绕着帝国“心脏”——南京外,秦王、晋王、楚王、潭王的封国西安、太原、武昌、长沙正位于尚未成型的明帝国边缘,在帝国境内大致呈现出“均匀分布”的特点。随着帝国疆域的逐渐成形,国家边防政策也出现相应变化。

1.国防政策主导下的藩封空间。自明代立国至成祖时期,大明与北元之间的战争从未间断,北元是明代备边防御的重点对象,其与明初的分封与徙国的空间布局有着莫大的关系。《明史》载,至洪武二十年,春正月命“冯胜为征虏大将军,傅友德、蓝玉副之,率师征纳哈出。”九月,蓝玉为征虏大将军,北征沙漠。二十三年命晋王、燕王棣帅师征元丞相咬住、太尉乃儿不花。二十四年令颍国公傅友德为征虏将军。[12]洪武年间大明与北元之间的战争相当频繁,大明一度出兵,深入漠北,目的在于解除北元的威胁。庆、宁、岷、谷等王于洪武二十四年四月封,五月即令其练兵临清,二十六年又诏其至国,此时宫殿未成,兵马未集,粮饷未敷。[13]从藩封之前的军事动态、空间分布以及就国的时间来看,藩封就是为军事需求作出的相应调整。北元作为西北边患对明初政局威胁甚重,为保证藩王能巡边出塞,简练士马,又将广宁五卫屯田尽给辽王禄,以保证藩王专心事边。[14]从藩王分封、调动的急迫性来看,这一时期以实边为主,为适应国家战略而对藩封空间进行的相应调整,其所拥有的事权也随着防地和防守任务的变动而具有相当大的不稳定性。

2.“削藩”国策主导下的空间转换。建文与永乐年间,随着国家政局的演变,藩国布局进行了重新调整。这一时期初封藩王较少,但随着国策的转向,藩王迁徙较多。从这一时间断面来看,藩王迁徙主要在“废”与“复”中游离。建文与永乐帝都奉行削藩之策,但两者侧重点不同,前者是以“废”和“锢”为主,多数藩王皆获罪而被迁徙至他地,在国策的影响下藩王在政治体制内呈现出“被动”的游走状态;而后者则以“赏”改迁。建文帝以“罪”削藩致使洪武年间的实边政策开始转向趋内。永乐时期,对建文帝废和锢的众藩王不加甄别的皆予以复国,但其并未放弃削藩的国策,其通过徙封内地和削夺护卫来保证削藩政策的顺利进行。如宁王权欲得杭州,帝以“昔皇考尝以封第五子为吴王,后考古制,天子畿内不以封诸侯,遂改河南”为由予以拒绝,曾许其自择封国,为其另选建宁、荆州、重庆、东昌四郡,可自择一郡为国,[15]后宁王迁国南昌。辽王以罪削除护卫,“止给军校尉三百人备使令”等。[16]永乐帝时期,国防已基本稳固,看似藩王主动请愿要求离开原封地,迁往内地,实际是时局下藩王的无奈选择。自建文削藩以后,藩王明显感受到朝廷对其已不再信任,既无事权且广受朝廷猜忌,回迁成为大势所趋。这一时期,藩封的空间转换成为帝王之间政治较量的筹码,在“废”与“复”、“亲”与“罪”之间反复,继建文帝以来的“内趋化”呈现出扩大态势。

3.“亲”“罚”“罪”中的综合性考量。仁宗以后,藩王迁徙呈现出“主动”与“被动”相结合的趋势。自建文帝始,“削藩”之策一直保持其稳定性。仁宗后藩王迁徙“内趋化”进一步扩大,藩王迁徙原因也转向“亲”“罚”“罪”三种。“亲”则主要体现在朝廷对藩王的亲亲之谊,藩王多以气候、疾病等原因主动请求迁徙,如郑王瞻埈于正统九年以“陇人多瘿”迁国,荆宪王瞻堈于正统八年以“建昌僻处山隅,时有瘴疠,乞迁善地,上命迁抚州,已而改命长沙,又以长沙卑湿改命蕲州”,[17]襄宪王瞻墡、寿定王祐榰、淮王瞻墺也同样以封地环境恶劣而改迁他处等等。这些藩王封地的改变皆由藩王主动奏请,朝廷多为睦亲之谊而从其议。另一方面,朝廷又以罪“罚”徙。庆王台浤先因寘鐇谋反,其助送金银、紵丝等物,又与其子不合,考虑到宁夏系极边重镇,将其迁至陕西省城居住。[18]辽王贵烚则以“罔顾大伦,难承国祀”,降为庶人,归守辽简王坟茔。[24]再有甚者则“罪”之,这一类藩王的迁徙均为以罪被锢,伊王典楧以谋逆罪锢凤阳,汉王高煦以谋反罪擒锢西内,辽王宪也以僭拟淫虐锢凤阳。这样看来,仁宗至隆庆这一时间断面内,藩王迁徙原因与建文、永乐时期不尽相同,呈现出“主动”与“被动”的交织,在亲王被动迁徙中也以罪轻重而有所不同,藩王若只是嚣张跋扈,罔顾亲伦,对其处罚也仅限于徙至他城居住或迁守坟园。对于禁锢高墙的处罚,就亲王迁徙来说,其有一个共同特点,均涉僭越,暂不论藩王是否真实存在反叛情状,但从藩王被动迁徙的动因来看,其罪名中确具有这样的特征。

4.政局动荡中的“自主性”迁徙。万历以后至明亡,明代进入了末期,这一时期的藩王迁徙有了较大转变。一方面承继了隆庆帝前以“亲”“罚”“罪”的迁徙动力,如唐王聿键于崇祯九年以“擅兵入援”废为庶人,锢凤阳。[20]另一方面,农民起义与清兵南下给明皇室带来了巨大的生存压力,促成了明后期藩王以“生存”意识为主导的大规模迁徙。唐王聿键、福王由崧、惠王常润、桂王常瀛等皆因城破而被迫迁至他处。这一时期藩王的“求生”意识相当强烈,换言之,藩王对情势的恐惧尤甚,旦有敌情,即已逃往他处,如瑞王常浩国汉中,近境有敌情,即向朝廷上书乞求哀怜,“自汉中奔重庆”避敌。[21]明末自北京陷落后,藩封诸王皆纷纷南下,在诸王南迁的过程中,从朝廷对藩王的管控来看,这一时段的藩王迁徙具有相当大的自主性,明制规定非有旨意,宗藩不可出府城,而这一时期藩王在迁离府城之前,尚不及向朝廷奏报即逃离,众多宗藩未及逃离而死于城破。这一时间断面内藩王在迁居的过程中,其自身所具有的“主动性”更强。

藩封本身作为一种行之有效的地方管控手段被纳入到国家统治体系当中,明初的藩王实边以及颁布的《皇明祖训》中藩王对地方镇守兵监督与节制的规制都表明了这一点,朝廷对藩王的管控自然也就凸显出来。从这一点来看,藩王迁徙过程中的主导因素实现了从“被动”向“主动”的转变。洪武年间藩王的地域分布主要依赖于国家局势的发展变化,这一时期藩王的频繁迁徙是在国家主导下的空间流动,主要呈现出“被动”状态。建文时期则主要是朝廷意志被强加于藩王,主要是“削藩”政策主导下的“被动”迁徙。永乐年间,藩王迁徙的动因有较大转变,开始呈现出“主动”与“被动”相结合的趋势,部分藩王因罪禁锢,部分藩王主动奏请迁徙。其中,主动奏请的徙封地也并非完全自主,如宁王权欲得杭州而未准,但这一时段内藩王迁国尚具有较大的自主性。仁宗以后藩王迁徙的动因中,政策导向性和朝廷意志则明显减弱,藩王“主动”奏请徙居均以环境恶劣为由,“被动”罚徙则以藩王自身违法犯罪的行为活动为主,两者大致呈平衡状态。万历后的藩王迁居多为局势所迫,未及奏请而南奔,迁居地的选择具有相当大的自主性。但从朝廷管控来看,藩王奔至他处,朝廷均有旨意令藩王暂驻某地,这也表明朝廷对藩王迁徙空间的管控仍相当严格。由此观之,即使国家危乱之时,朝廷对诸王的管控依然相当严格,藩王选择迁居地的自主性仍是相对的,但不可否认的是,从一定程度上藩王迁徙实现了从“被动”向“主动”的转变。

四、结语

明代藩封亲王共61系,在其时序性演进过程中,藩封亲王总体呈下滑趋势,这与分封主体——皇子的数量呈正相关,朝廷主要利用继嗣的方式来保证这一群体的稳定性。从明太祖对帝国的规划蓝图来看,藩封亲王本身就被纳入到国家的统治体系当中,因此,藩王因国家统治需要而徙居他处成为必然,其自身“越轨”的行为也成为朝廷对其“罪”徙的主导因素之一。整体上看,明代藩封亲王迁徙频次大致呈“V”字形,明前期的迁徙主要以朝廷政策为主导,而后期的迁徙则主要迫于形势。国家对宗藩的管控也凸显了其以“国策”为主导的迁居,逐渐转向以“亲”“罪”“罚”三者相结合渐居“互动性”的迁徙,最后形成“先迁居,后奏报”的“主动性”移居。尽管其后期迁徙过程中的“自主性”是相对的,从其迁徙动因的考量上看,一定程度上实现了从“被动”向“主动”迁徙的转变。藩王大规模的迁徙导致了空间布局的转换,洪武年间的藩王分封空间呈现出“内与外”的双层结构,从早期的“以内为重”层层向外推进,逐渐构建起“内陆与边疆”的双重防御架构,进而建立“内外并重”的局面。从区域内藩封的密集度来看,内地远高于边疆,且主要集中于秦岭淮河一线以北地区,而帝国的赋税重地东南区域则成为“真空”地带,并延续至明末。太祖之后,藩王迁徙空间开始由“外”向“内”的转换,朝廷奉行“削藩”的国策,导致藩王迁徙呈现“内趋化”,并逐渐扩大化,直至明末国家局势将藩王的迁徙空间进一步压缩到东南沿海一带。自洪武以后,藩王实边的政策完全破产,空间上的“内趋化”使明初“藩控海内”的态势逐渐消亡,也就难免藩王在明末战争中挈众苟存于东南一隅了。

[1]明史:卷一百二十[M].北京:中华书局,1974:3646-3647.

[2]袁斌.从皇明祖训到明会典——简论明代藩王的继承制度[J].湖南工业职业技术学院学报,2010(2).

[3]徐鼒.小腆纪传:补遗卷一[M].北京:中华书局,1958:758-759.

[4]涂山.四库禁毁书丛刊·史部·明政统宗:卷六[M].北京:北京出版社,1997:238.

[5]徐学聚.国朝典汇:卷十三[M].北京:中华书局,1958:945.

[6]徐学聚.国朝典汇:卷十三[M].北京:中华书局,1958:934.

[7]顾炎武.四库未收书辑刊·明季实录[M].北京:北京出版社,1997:74.

[8]徐鼒.小腆纪传:卷九[M].北京:中华书局,1958:102-104.

[9]徐鼒.小腆纪传:补遗卷一[M].北京:中华书局,1958:755-759.

[10]明太祖实录:卷二百四十一[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1984:3499.

[11]梁方仲.中国历代户口、田地、田赋统计//梁方仲文集.北京:中华书局,2008:255-335.

[12]明史:卷三[M].北京:中华书局,1974:44-48.

[13]明太祖实录:卷二百二十四[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1984:3276.

[14]焦竑.国朝献徵录:卷一[M].台北:台湾学生书局,1984:41.

[15]明太宗实录:卷十一[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1984:177.

[16]明太宗实录:卷一百二十五[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1984:1570.

[17]明英宗实录:卷一百一[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1984:2047.

[18]礼部志稿:卷七十九[M].文渊阁四库全书:598:389-391.

[19]明英宗实录:卷五十三[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1984:1020.

[20]明实录附录·崇祯实录:卷九[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1984:298.

[21]徐鼒.小腆纪传:卷九[M].北京:中华书局,1958:104.

(责任编辑 倪玲玲)

K248.1

A

1671-9123(2017)02-0091-06

2017-03-04

刘天伏(1990-),男,河南安阳人,西南大学历史地理研究所硕士研究生。