我国区域高等教育协调发展的探索

◎赵婷婷 方泽强

(云南师范大学 职业技术教育学院,昆明 650092)

高职教育研究

我国区域高等教育协调发展的探索

◎赵婷婷 方泽强

(云南师范大学 职业技术教育学院,昆明 650092)

区域高等教育协调发展包括两个层次:一是不同区域高等教育与区域高等教育之间的协调发展,二是区域内高等教育与区域经济的协调发展。通过研究发现:东、中、西三大区域之间高等教育规模和质量差距较大,且区域内某些省份高等教育规模质量发展不协调。为此,一是需要发挥政府的宏观调控作用,缩小高等教育发展的差距。二是区域高等教育办学形式的多样化,如通过设分校、建民办高校等举措提高区域内高等教育规模及质量。三是创建区域高校联盟,提升区域高等教育质量。四是依托国内外优质教育资源,培养高质量的师资队伍。

区域高等教育;三大区域;协调发展

一、区域高等教育协调发展的内涵

(一)区域与区域高等教育的内涵

“区域”指土地的界划,地区区域自治,语出《周礼·地官·序官》“廛人”,汉郑玄注:“廛”,民居区域之称。在地理学中通常指:“地球表面按自然地理特征而划分的地域单位,该地域单元在内部构成上总是具有均质性。”[1]在本文中,以经济发展水平划分区域,我国三大区域分别是:东部(北京、天津、辽宁、河北、山东、苏州、上海、浙江、福建、广东、海南)、中部(山西、内蒙古、河南、湖北、湖南、江西、安徽、吉林、黑龙江)、西部(四川、云南、贵州、重庆、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西)。

所谓区域高等教育,就是指一个区域的高等教育系统,包括数量、质量、结构以及相互之间的联系。事实上,区域高等教育既把区域内的高等教育作为国家高等教育系统内的一个子系统,又将其作为地区经济社会大系统的一个子系统。就此而言,区域高等教育包括两个层面:内部层面——区域高等教育作为高等教育系统中的子系统与其他系统之间的关系;外部层面——区域高等教育系统与社会系统中经济因素等方面之间的关系。

(二)区域内高等教育协调发展

协调发展指的是系统中各种因素之间的联系和比例关系以及与外部因素联系达到一种整体功能大于部分之和的状态。依此逻辑,区域高等教育内部协调发展主要表现为其规模、质量等方面之间的协调。区域高等教育外部协调发展主要表现为高等教育的数量、质量等方面与区域经济发展外部因素的协调。黄家泉提出区域高等教育发展是指,“各地区从区域经济社会发展对教育需求的实际出发,合理确定区域教育发展的重点、规模、层次结构、学科种类、办学特色等,从而使教育和区域经济形成一种彼此相互制约、相互促进的内在动力机制,以便在这一机制的作用下,使教育能够更好地发挥基础作用,进而推动区域经济、社会、及文化教育相互协调发展。”[2]本文中主要论述区域高等教育内部协调发展的问题。

二、我国三大区域高等教育发展的现状

(一)三大区域高等教育规模现状

我国区域高等教育发展规模存在的差距,主要是从东中西部的每十万人口在校生数量、高校校数、教师数量等方面进行判断。

1.每十万人口在校生数量比较

每十万人口高等学校在校生数是衡量高等教育相对发展规模的一个重要指标。[3]以2015年的数据为例,进行比较发现(表1):(1)三大区域每十万人口在校人数整体水平呈由东向中再向西递减。东部(3077人)、西部(2353人)每十万人口在校生数水平最高与最低之间的差距大于中部(1134人)。特别需要指出,北京的每十万人口在校生数5218人是全国水平(2524人)的2倍,远远高于中部和西部的最高水平。(2)三大区域每十万人口在校大学生数高于全国的水平的省份呈由东向中再向西递减的态势。东部省份中每十万人口在校大学生数高于全国水平的7个省份分别是北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东,约占东部64%;中部省份中每十万人口在校大学生数高于全国水平的3个省份包括吉林、江西、湖北,约占中部的33%;西部区域中每十万人口在校大学生数高于全国水平的有2个省份,仅占西部的18%。(3)三大区域每十万人口在校生数的极差呈由东向西再向减少状态。东部每十万人口在校生最高水平与水平最低差为3077人,中部最高与最低之间相差1134人,西部最高与水平与水平最低差值是2353人。

表1 2015年区域高等教育学生数情况

2.高校校数比较

以三大区域高校数量比重(某区域高校总数/全国高校总数)与人口比重(某区域人口数/全国人口数)相比较,一定程度上能够说明高校分布的均衡情况。2015年数据(表2)显示:(1)无论是人口数还是学校数量,都是呈由东向中部再向西部递减状态,如东中西部学校数分别是1105所、866所、589所。(2)东部高校数量比重高于人口比重,而中部与西部高校数量之比低于人口数量之比。东部高校校数占全国的比例 (43.2%)略高于该区域人口数占全国人口比例 (41.5%);中部高校校数占全国的比例(33.2%)与该区域人口数占全国人口的比例(33.8%)基本持平;西部高校校数占全国比例(25.2%)与该区域人口数占全国人口数比例(23.0%)略低。(3)中部与中部高校数量之比高于人口比重的省份均达到一半以上,而西部反之。东部区域学校比例高于人口比例的省份高达7个,约占东部区域的64%;中部区域学校比例高于人口比例的省份有6个,约占中部区域的67%;西部区域学校比例高于人口比例的省份仅有3个,约占西部区域36%。(4)三大区域内高校数量之比与人口数量之比相差较大。东部区域极差值相差较大,其中北京高校校数占全国高校比例的3.6%,而人口数占全国人口数比例的1.6%,两者相差2个百分点。广东则是高校比例低于人口比例,相差2.3%;中部区域大多数省份高校数量比例与人口比例相差不大,其中黑龙江高校数量比例占全国高校数量的3.2%,而人口数量占全国的人口数量的2.0%,两者相差1.2%;河南高校数量比例比人口数量的比例低2个百分点;西部区域大多数省份高校数量比例低于人口数量比例,西部区域大多数省份高校数量比例低于人口数量比例,其中陕西高校数量比例高于人口比例仅有0.4个百分点,四川高校数量比例的低于人口比例1.7个百分点。

表2 2015年区域高等教育学校数量情况

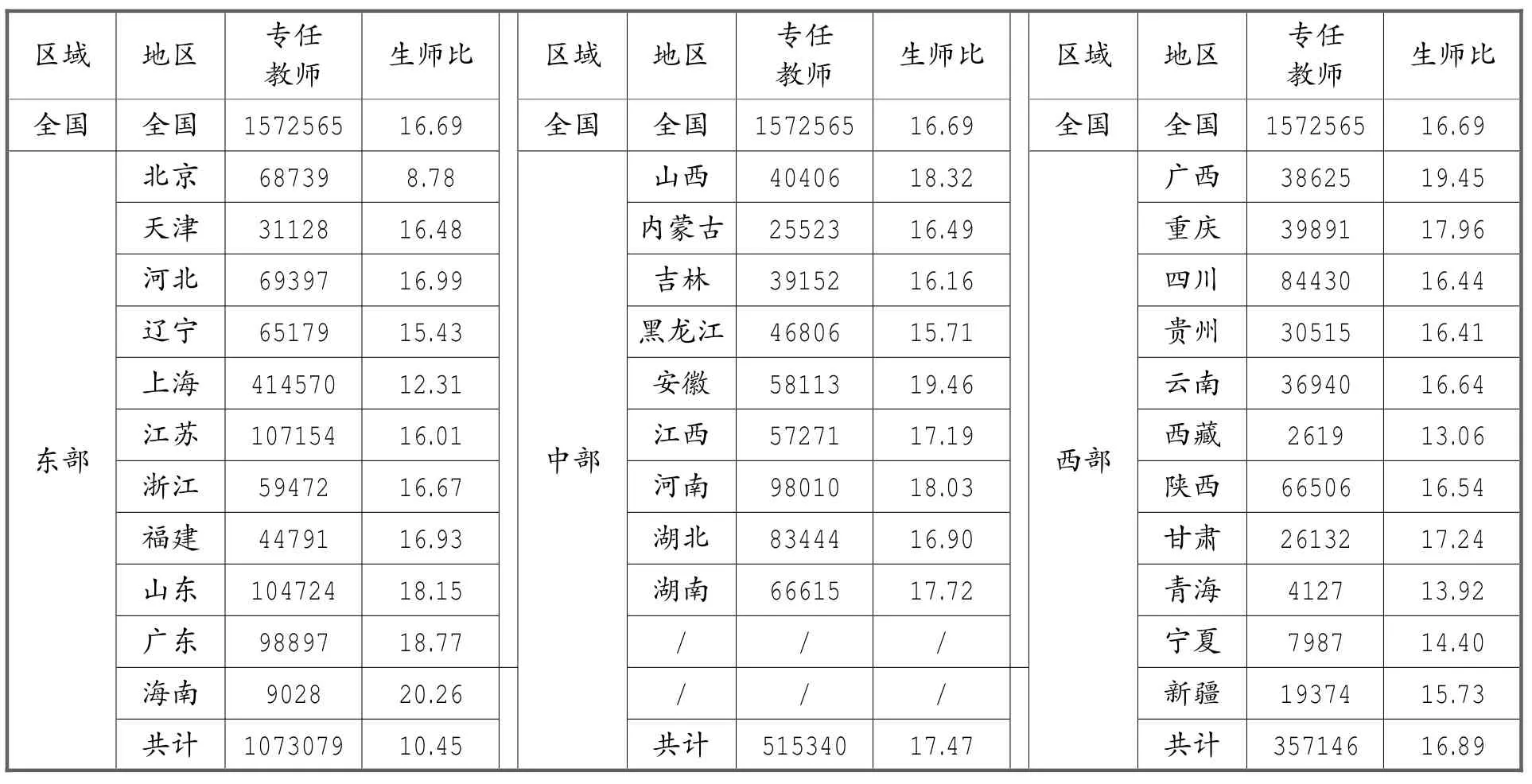

3.高校教师比较

判断高等教育规模的一个指标是教师数量,尤其是师生比。2015年数据(表3)显示:(1)东部和西部区域生师比均低于全国水平,中部区域则反之。具体来说:全国高校专任教师数量为1572565人,其生师比为16.69∶1。其中,东部地区专任教师数量为1073079人,生师比为10.45∶1;中部地区专任教师数量为515340人,生师比为17.47∶1;西部地区专任教师数量为357146人,生师比为16.89∶1。(2)区域内不同省份生师比存在较大差异,东部区域的生师比水平比全国水平低。东部区域生师比值最小的省份是北京8.78∶1,生师比值最高的省份是海南20.62∶1。中部区域生师比值最小的省份是黑龙江15.71∶1,生师比值最高的省份是安徽19.46∶1。西部区域生师比值最小的省份是西藏13.06∶1,生师比最高的省份是广西19.45∶1。

(二)三大区域高等教育质量现状

区域高等教育质量可通过两个方面来进行判断:一是各区域内重点(优质)高校数量;二是教学与科研能力水平。

1.重点院校数量比较

全国211高校和985高校分别是117所和41所,共158所。2015年的数据(表4)显示:第一,东部重点院校远高于中西重点高校的数量。东部211、985高校共有94所,比中、西部之和还要多出30所。东部区域的重点高校数量占东部高校数量的9%,约是中西部的两倍,中部与西部重点高校数量分别是4%、5%。第二,东部地区最高水平与最低水平相差由中部向西部再向中部递减,其东中西部的极差分别是33%、6%、16%。其中东部区域北京地区重点高校占该地区高校数量的比例高达35%,浙江重点高校的比例仅为2%,极差为33%;中部区域的吉林与湖北地区重点高校的比例均占7%,河南、江西等省份重点高校的比例各自仅占1%;西部区域西藏、陕西等省份重点高校的比例分别是17%、12%,广西、云南两个省份重点高校的比例仅为1%。此外,虽然中部地区的极差为最小,但是东西区域内重点高校比例最高的省份(吉林、湖北)是中部的5倍、2.4倍。

表3 2015年区域高等教育教师情况(教师=1)

表4 三大区域重点高校情况(2015年)

2.教学与科研水平比较

以2014年国家级教学成果奖和2016年人文社科研究基地为标准,来判断不同区域的教学与科研水平。

2014年国家级教学成果奖获奖项目(高教类)共有425个。2014年数据(表5)显示:国家级教学成果获奖项目(高教类)数量由东部向中部再向西部递减。东部区域获奖数量为260个、中部区域获奖数量为111个、西部获奖数量为81个,分别占获奖总量比例57.52%、26.12%、19.06%。(2)区域内国家级教学成果获奖项目数量极差较大。东部地区北京获奖最多(71个),海南获奖最少(1个),两者相差70个;中部湖北获奖最多(28个),山西获奖最少(2个),两者相差26个;西部地区陕西获奖最多(33个),贵州、西藏等六个省份的获奖数量均为1个,两者相差32个。

表5 2014年国家级教学成果奖获奖项目名单(高教类)

教育部社科司正式公布了2016年度高校人文社会科学重点研究基地建设情况,共有60所高校145个重点研究基地获得资助。2016年数据显示(见表6):(1)2016年度高校人文社会科学重点研究基地建设获得资助高校和基地数量均由东部向中部再向西部递减。东部区域有35所高校102个基地获得资助;中部区域有13所高校27个基地获得资助;西部区域有12所高校16个基地获得资助。(2)区域内高校和基地获资助的数量存在差异。东部区域北京获得资助的高校为13所,基地数为46个,而海南没有获得资助;中部地区湖北获得资助的高校3所,基地数为11个,山西、内蒙古、黑龙江、江西、河南、湖南等省份获得资助的高校为1所,基地数为1个;西部区域高校四川有3所高校获得资助,其基地数为3个,宁夏、四川、贵州、青海等省份没有获得资助。此外,区域内高校实力存在一定的差距。如北京获得资助的高校13所,基地数平均为46个,相当于每个高校有3个基地,而山西获得资助的高校有1个,基地数仅为1个。

表6 2016年度高校人文社会科学研究基地拨款情况

三、我国高教育区域协调发展存在的问题

(一)不同区域高等教育规模差距较大

区域高等教育规模的差距主要从每十万人口在校生数、在校生数量、师生比等三个方面判断,三大区域均呈现了由东部向中部再向西部递减状态。第一方面,三大区域每十万人口在校生数相差较大,其中东部、西部水平最高与最低之间的差距大于中部。其中,三大区域中每十万人口学生数最多的省份分别是北京(5218)、吉林(3169)、陕西(3628),北京的数量是吉林与陕西的1.5倍左右,相差较大。东部高校校数占全国的比例(43.2%)略高于人口数占全国人口比例(41.5%);中部高校校数占全国的比例(33.2%)与人口数占全国人口的比例 (33.8%)基本持平;西部高校校数占全国比例的 (25.2%)与人口数占全国人口数比例(23.0%)略低。第二方面,三大区域学校数量比重与人口比重不均衡。东部高校数量比重高于中部人口数量,西部呈相反的状态,中部呈持平状态。其中东中西部最好的代表是北京、黑龙江、陕西,北京高校校数比例高于人口比例2个百分点,黑龙江高校数量比例高于人口比例1.2百分点,陕西高校数量比例高于人口比例仅有0.4个百分点。第三方面,三大区域高教师规模呈非均衡状态。东部师生比比值最低约是中部、西部比值的1/2倍,可见之间的差距。

(二)不同区域高等教育质量差距较大

区域高等教育质量差距主要从重点院校数量、教学成果奖以及人文社科基地拨款描述的,三者整体水平均呈现东部最好。首先,重点高校数量相差较大。东部重点高校比中、西部之和还要多出30所。三大区域重点高校比例在该区域高校数量中的比例相差较大,东部占9%,而中部、西部仅占5%、4%。北京的重点高校比例高达35%,比中部最好的水平的地区高达28%,比西部高18%。其次,教学与科研能力水平不一。东部区域国家级教学成果获奖数量比中部与西部之和还要多68个。三大区域获奖最多的省份,分别是北京、陕西、湖北,并且北京高于其余两个省份两倍之多。东部区域获得高校人文社会科学重点研究基地最多的高校省份北京是中部最多高校省份湖北、最多省份西部四川的4倍。

(三)区域内部不同省份高等教育质量与规模不太协调

由重点高校比例、科研两方面发现区域内部一些省份存在着质量与规模的严重不协调。例如,广东、山东高校数量高达143所,是全国高校数量最多的省份,其人口也是最多的省份,但有不到10所重点高校;河南有129所高校,仅有1所重点院校。反观北京、上海,北京有91所高校,有32所重点高校;上海有67所院校,有14所重点高校。从人文社科基金中也可以看出类似的问题。福建仅有厦门大学一所高校获得资助,但是基地数量高达5个,反观黑龙江、湖南等地一所高校获得资助,也仅有一所基地获得资助。

四、促进区域高等教育协调发展的对策建议

(一)发挥政府宏观调控的作用,加快推进东中西部高等教育协调发展

区域内以及与不同区域高等教育数量与质量之间的差距逐渐的拉大,呈向两极化的发展趋势,在一定程度上阻碍了我国高等教育的整体发展水平。无论是区域之间还是区域内高等教育质量与数量的协调,都需要发挥中央政府和地方政府宏观调控的作用,以缩小区域高等教育的发展差距。第一,无论是中央政府还是地方政府要根据地区的不同情况进行调整,而不能采取整齐划一的方法。一方面,区域高等教育要发挥各个区域的长处,优势互补,合理配置资源。另一方面,中央政府教育资源投资时,适当地倾斜于中西部。地方政府在再次分配教育资源时,适当倾斜于本地区规模与质量较为落后的地区。第二,落实支援政策,支援西部建设的高校要切实帮扶西部高校的发展。如,学科建设、科研方面的支持,师资队伍的建设等。

(二)区域高等教育办学形式的多样化,提高区域内高等教育规模及质量

在区域高等教育协调发展过程中,教育资源不足是重要问题之一。无论是区域与区域之间还是区域内部高校在发展的过程中在争取争取更多的教育资源,在满足资本资源的基础上争取优质的教育资源,如优质的学生、高质量的师资等,但资源往往是有限的,优质资源更是甚少。因此,区域高等教育发展要想更上一层楼,要积极拓展新的办学形式。第一,发动社会力量,创办民办教育。田野郁夫教授曾宣称:日本的高等教育在19世纪后半叶,之所以在短时间内赶上欧洲各国的毛入学率,并高于这些国家的速度实现了大众化其中关键之一在于,存在着“亚洲式的”私立高等教育。[4]第二,中西部积极引进国内外高校在本地区内建分校。如,韩国国内建成了海外名牌大学的共同校区即仁川松岛国际大学城,已有海外高校入住该大学城。第三,大力发展网络教育资源,以提供可循环利用的优质资源。如,通过精品课程资源的建设为共建共享优质资源打下了坚实的基础。

(三)创建区域高校联盟,提升区域高等教育质量

创建区域高校联盟,打破高校的围墙,区域高校开放教育资源,使得教育资源发挥最大的效应。此过程在一定程度上缓解了较为落后高校教育资源的不足,提升了教育质量,推动了高等教育协调发展。第一,创建区域高校联盟(教师),提供合作交流平台。由这个平台牵头,定期组织科学研究、教学教法等方面的研讨会。在此过程中,不仅促进教师之间的交流,同时汲取别人的经验。第二,创建区域高校联盟(学生),以此实现优质教育资源区域共享。联盟高校间的学生可以专业互修、跨校选课,促进高校间的优势互补。第三,创建区域高校联盟(硬件设备),有序推进教育资源的疏解。区域内高校共建大型科学仪器设备库,建设一批共享的学生实习实践基地。

(四)依托国内外优质教育资源,培养高质量的师资队伍

高校教师的质量在一定的程度上代表了该校学术及教学水平,是学校的核心组成部分,是提高学校质量之根本。因此,培养高质量的师资队伍,对促进区域高等教育协调发展显得尤为重要。区域高等教育较为落后的院校要重视并用好国内外优质教育资源。一方面,与国内外知名高校合作定向培养一批高质量的师资。缺乏优质师资的院校向知名高校购买服务,知名院校按照“买方”的需求培养师资。在此过程,也会产生一些隐形的积极影响。如,培养出来的师资也容易将一些先进的理念、学术氛围等带回“买方”院校。另一方面,学校自身还要走出去,定期组织一些教师到国内外知名高校进行访学。以此,教师学习途径的多元化,为提高师资队伍的质量打下坚实的基础。

[1]吴宣德.中国区域教育发展概论[M].武汉:湖北教育出版社,2003:1.

[2]黄家泉.教育区域化发展研究:地区经济发展不平衡对教育的影响[M].太原:山西人民出版社,2002:149.

[3]赵庆年.区域高等教育差异发展问题研究[M].广州:华南理工大学出版社,2010:11.

[4]田野郁夫.日本高等教育的大众化与特罗“理论”[J].陈武元,黄梅英,译.高等教育研究,2001(6):6-15.

(责任编辑 倪玲玲)

An Research on the Coordinate Development of Regional Higher Education in China

ZHAO Tingting FANG Zeqiang

(Technical Education,Yunnan Normal University,Kunming 650092,china)

G718.5

A

1671-9123(2017)02-0044-07

2017-04-27

云南省哲学社会科学研究基地课题(JD2015YB08)

赵婷婷(1991-),女,河南滑县人,云南师范大学职业技术教育学院硕士研究生。