我国劳动力市场的现状和对策

刘威

[摘 要]劳动力市场的灵活性和安全性是一个问题的两个方面,如何达到二者均衡以实现劳动力市场的和谐稳定是我们一直探索的方向。中国劳动力市场的灵活性和安全性具有特殊性,针对我国劳动力市场二元分割以及内部劳动力市场过于安全和外部劳动力市场过于灵活的现状,为完善我国劳动力市场,我们应坚持统筹兼顾,多管齐下的方针。把打破劳动力市场的二元分割状态作为首要任务,把提高所有劳动者的劳动能力、增强劳动技能作为工作重点,同时改变体制内劳动力市场的僵化状态,加强对体制外劳动力市场的保护引导。

[关键词]劳动力市场;灵活性;安全性;安全灵活性就业政策

[中图分类号]F240;F241 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2017)07-0066-05

当前,中国劳动力市场的灵活性与安全性存在着“一刀切”的悖论,一方面体制内劳动力市场过于安全,人员流动困难,企业用工自主性较低,另一方面,体制外劳动力市场过于灵活,劳动者流动过快,使得劳动者权益无法获得有效保障。体制内和体制外劳动力市场的二元分割状态使得中国劳动力市场具有自身特色,我们不能简单模仿西方国家劳动力市场的做法,而应借鉴它们某些先进经验,结合自身特点,找到一个适合我国国情的劳动力市场改革方案。

一、劳动力市场灵活性和安全性的相关理论介绍

灵活性和安全性是劳动力市场的两种不同状态,是一个问题的两个方面,实现劳动力市场灵活性和安全性的基本平衡是我们一直探索的方向。一方面要加快劳动力流动,提高劳动力市场灵活性,以灵活性来应对经济发展新常态和经济结构转型升级所面临的就业压力;另一方面要加强对劳动者的就业保护和失业保障,尤其是加强对农民工等弱势群体的保障,以就业安全性来增强广大人民群众的获得感。

1.含义。灵活性和安全性的概念最早源于欧洲,20世纪80年代到90年代,整个欧洲国家都面临着严重的经济下行压力和严峻的就业形势,如何妥善解决就业问题成为各国政府和经济学家面临的重大难题,由此也开始了对劳动力市场灵活性和安全性的研究。但是到目前为止,学界对于劳动力市场的灵活性和安全性还没有给出统一的定义,国内外学者对劳动力市场灵活性的看法各异,但对劳动力市场安全性的看法基本一致。

国际劳工组织专家(Daniele MeulderLuc Wilkin1986)在其著作中将灵活性定义为“是在一个新的社会关系基础上对破坏和重组的一个特殊的立法手段”[1]。德里克·博斯沃思(Derek Bosworth)认为劳动力市场灵活化是与劳动力市场僵化和刚性相对立的一面,他在《劳动市场经济学》一书中指出,所谓劳动力市场灵活化就是通过降低各种刚性包括雇用和解雇成本使劳动力市场更迅速地向其均衡位置移动[2]。国内学者何二毛认为劳动力市场灵活性就是通过减少政府对劳动力市场的管制,增强劳动力市场的自我调节功能,使劳动力市场能迅速地向其均衡位置移动,以解决失业、劳动生产率低下等问题[3]。

关于劳动力市场的安全性,国内外学者在这方面的意见都较为统一,主要指劳动者依法享有就业保护和失业保障的权利,包括稳定的工资,优良的工作环境以及免受不公正待遇等。

2.分类。目前较为公认的是经济合作与发展组织(OECD,1989)对劳动力市场灵活性给出的定义中所做的分类,包括外部数量灵活性、内部数量灵活性、功能灵活性、工资灵活性以及外部化灵活性[4],外部数量灵活性主要指企业能够自主决定用工数量和解雇员工的能力,内部数量灵活性指企业在不裁员的前提下自主调整员工上班时间和劳动时间的能力,功能灵活性是指企业给职工安排不同工作内容的能力,工资灵活性是指企业可以根据外部竞争情况实行不同薪资制度的能力,外部化灵活性则是指企业利用通过一定合作平台,而使工人不签订劳动合同为公司服务的能力。

安全性则包括了工作安全性、就业安全性、收入安全性和组合安全性等四类[5],工作安全性主要是指每个公民都应该享有就业机会和拥有工作岗位的权利,同时这种权利应该得到法律的保护,就业安全性则是指员工在工作期间能够通过参加劳动培训来提高自身劳动能力的权利,收入安全性是指职工在失业时有获得最低收入保障的权利,组合安全性则是指员工在工作的同时还应该享有弹性上班时间以及休息休假等权利来平衡工作和家庭生活。

綜上所述,笔者认为,对我国来说,劳动力市场的灵活性主要指企业具有较高的用工自由度和自主权以及免受不当干预的权利;劳动力市场的安全性则是指劳动者依法享有平等就业机会、就业岗位、失业保障和免受不公平待遇的权利。那么如何实现兼顾劳动力市场灵活性和安全性就需要我们采取合适的政策予以调节。

二、我国劳动力市场改革的历史演变

在研究我国劳动力市场现状和进行分析以前,首先对我国劳动力市场改革的历史演变进行回顾,以期更好的把握我国劳动力市场改革的整体性和全过程,也有助于我们更深入的理解目前应该如何更好完善我国劳动力市场。中国人民大学劳动关系研究所所长常凯教授认为,中国劳动制度的改革主要经历了以下四个阶段[6]。

1.1984年开始试行劳动合同制,并推行“优化劳动组合”。这是我国劳动制度改革的初步尝试,其意义主要是打破了传统的固定用工制度,在一定程度上开始实行择优上岗和合同化管理,一部分技能较低的员工则逐渐下岗,成为企业“富余劳动力”,这一次可以看成是建立劳动力市场的萌芽。

2.1986年开始实行劳动合同制度。1986年7月12日,国务院颁布《国营企业实行劳动合同制暂行规定》,要求企业与在国家计划指标内招收的常年性工人一律签订劳动合同。随后,劳动合同制度逐渐扩大到企业干部群体,并最终实现企业全员劳动合同制。这一改革否定了在国营企业实施了几十年的“固定工”用工制度,通过企业与工人签订劳动合同,将企业的用工制度逐步纳入市场轨道,使得国营企业中的劳动者和管理者开始演变为市场经济条件下的“雇佣者”与“被雇佣者”,这次改革可以看作是建立劳动力市场的进一步尝试。

3.1992年开始的国有企业“减员增效”和“员工下岗”。这一阶段主要是随着社会主义市场经济体制的建立,现代企业制度也开始实行,建立现代劳动力市场已经成为我国劳动制度改革的急切目标,同时国有企业在“减员增效”改革措施的推动下,开始大规模的裁减员工,掀起了国有企业的下岗热潮,为建成劳动力市场提供了充足的劳动力资源。

4.20世纪90年代后期开始的企业改制和员工置换身份。到20世纪90年代后期,国有企业实施改制,简单来说就是实现股份化和私有化的过程,伴随这一过程,企业员工身份也发生了转变,劳动者与公有制最后的联系被切断,真正成为了市场经济条件下除了自身劳动力以外一无所有的劳动者,由此我国劳动力市场正式建成。

在这一改革演变过程中我们可以发现,劳动制度一系列改革的最终目标是为了建立可以自由交易的劳动力市场,激发劳动力市场活力,提高其灵活性,推动我国市场经济的建立和发展。但是在这一过程中,我们发现劳动者的权益被忽视,如何维护劳动者权益成为党和政府的关注焦点,由此颁布了《劳动合同法》。

但是随着我国市场经济体制的不断完善,《劳动合同法》中一些方面逐渐出现了与我国劳动力市场不相适应的情况,一定程度上遏制了我国劳动力市场的灵活性,由此也掀起了近期关于《劳动合同法》要不要修改的大讨论。支持修改的人认为《劳动合同法》对企业的保护不足,严重限制了企业的用工自主权,提高了企业的用人成本,很大程度上降低了我国劳动力市场的灵活性,不利于提高生产效率,最终损害的是劳动者的利益[7](楼继伟,2015)。但反对者认为,在共享发展理念之下,劳动者的合法权益不仅不能削弱,更应切实保障,《劳动合同法》不仅不能废止,应更加落实到位[8](姜颖,2016)。总结来说,学者们争论的焦点就是现阶段如何更好的实现劳动力市场的灵活性和安全性的平衡,在笔者看来,这个问题应该辩证的看,从我国劳动力市场的现状出发进行全面系统的分析。

三、我国劳动力市场现状

借鉴中国劳动关系学院崔钰雪的研究方法,本文将体制内劳动力市场界定为体制内单位(即国家机关、行政事业单位和国有企业)中的固定用工;将体制外劳动力市场界定为体制外单位(私营企业、外资企业、外资主导的合资与合营企业)用工市场和体制内单位(即国家机关、事业单位和国有企业)中的灵活用工市场(农民工、临时工和编外工是这个市场的重要主体)[9]。

(一)体制内劳动力市场

1.灵活性不足。一是体制内单位主要是国家机关、行政事业单位、国有企业和集体单位等,这些单位严格遵守国家的法律法规,特别注重保护劳动者权益,因为其较高的解雇和经济补偿成本,所以体制内单位解雇劳动力的可能性较小,同时劳动者也有保护自身利益的倾向,如果不是面临突发因素,劳动者也不会主动要求辞职,由此造成体制内劳动力市场人员流动特别缓慢,外部数量灵活性极低。二是体制内劳动力市场人员分工较为固定,人员被调往其他机构或者其他岗位的可能性较小,岗位轮换较少,由此造成体制内劳动力市场功能灵活性较低。三是体制内劳动力市场员工工资水平比较稳定,奖金和福利在其中占比高,使得员工工资波动小、增长慢,由此造成体制内劳动力市场工资灵活性低。

2.安全性过高。一是由于体制内劳动力市场外部数量灵活性极低,企业在解雇员工方面的成本很高、自主权很小,由此使得体制内劳动力市场的员工有极高的安全保障,只要能够进入体制内市场,就相当于进了“保险箱”,同时在我国,国家机关、行政事业单位、国有企业和集体单位与劳动者签订的多是无固定期限合同,这就意味着劳动者拥有长期正规就业的权利,因此具有很高的工作安全性。二是体制内劳动力市场劳动者除了拥有良好和稳定的工作岗位以外,同时经济收入可观,工资定期增长机制以及较高的奖金和福利水平,企业基本上都为员工缴纳了“五险一金”,使得体制内劳动力市场员工的社保缴纳比例高,具有很高的收入安全性。三是体制内员工在干好本职工作的同时,加班较少,也拥有更多的休闲娱乐时间,每年固定的节假日休息和带薪休假,可以较好的做到工作与生活的平衡,同时,体制内员工参加培训和获得升迁的机会也多,职业前景较好,因此具有很高的组合安全性。

(二)体制外劳动力市场

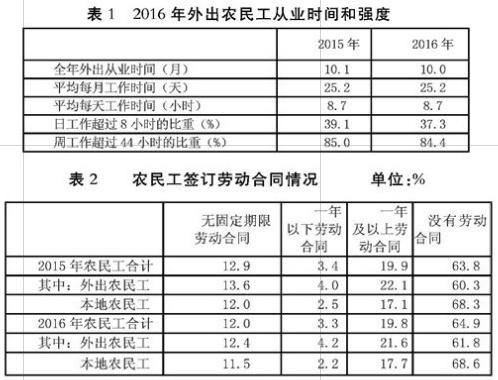

1.灵活性过高。一是表现在外部数量灵活性过高,体制外劳动力市场员工尤其是农民工流动性过高,据统计,2016年农民工总量达到28171万人,其中外出农民工占农民工总量的比重为60.1%,外出农民工中,跨省流动农民工7666万人占外出农民工的45.3%[10],人员流动快,经常更换工作岗位。二是加班现象普遍。较大一部分单位实行弹性工时制,据国家统计局公布的情况来看,2016年外出农民工年从业时间平均为10个月,月从业时间平均为25.2天,日从业时间平均为8.7个小时,日从业时间超过8小时的农民工占37.3%,周从业时间超过44小时的农民工占84.4%[11],具体数据见表1。从表中可以看出,农民工超时工作的情况比较普遍,雇主在安排工作时间方面自主权很大,使得体制外劳动力市场内部数量灵活性很高。三是體制外劳动力市场收入差距大。普通员工和管理者的工资收入差距较大,工资水平取决于个人绩效,奖金和福利在工资中占比较低,使得体制外劳动力很难有稳定收入保障,工资灵活性较高。

2.安全性不足。一是体制外劳动力市场劳动合同签订率很低。同时签订的劳动合同期限也偏短,对劳动者的法律保护不足,2016年农民工与雇主或单位签订了劳动合同的比重为35.1%,其中无固定期限劳动合同所占比重只有12%,超过半数的农民工都没有与用人单位签订劳动合同,一旦发生劳务纠纷,劳动者的合法权益将很难获得法律保障[12],具体数据见表2。可以看出,体制外劳动力工作岗位安全性很低。二是体制外劳动力受教育水平低,市场地位低。据统计,农民工中,未上过学的占1%,小学文化程度占13.2%,初中文化程度占59.4%,高中文化程度占17%,大专及以上占9.4%[13],具体数据见表3。同时体制外劳动力劳动技能缺乏,学习和培训机会少,接受过农业和非农职业技能培训的农民工占比较低,仅为32.9%[14],约占农民工总量的三分之一,使得体制外劳动者在劳动力市场竞争能力较低,具体数据见表4。由此可以看出,体制外劳动力缺乏人力资本投资,在劳动力市场竞争能力弱,使得就业安全性很低。三是体制外劳动力的平均收入水平较低。,社保缴纳比例低,社会保障不足,同时还存在着严重的拖欠工资现象,使得体制外劳动力的收入安全性极低,家庭生活有时候都难以稳定保障,2016年农民工月均收入3275元,其中外出务工农民工月均收入3572元,拖欠工资的农民工人数为236.9万人[15]。四是体制外劳动力的休息休假无法落实。由于实行弹性工时,也缺乏工作岗位保障,体制外劳动力除了摩擦性失业阶段,个人基本不会主动提出休息,也很少存在带薪休假这种说法,所以,激烈的岗位竞争使得体制外劳动力面临着巨大的工作压力,也很少有时间精力去顾及家庭和子女教育,很难做到工作生活两不误,组合安全性很低。

四、完善我国劳动力市场的对策

(一)打破市场分割,促进公平就业

针对我国劳动力市场二元分割,体制内外劳动力市场差异巨大的现状,我认为首先应从打破劳动力市场制度壁垒开始,打破铁饭碗,改革户籍制度,促进城乡公平就业,建立统一的劳动力市场,促进劳动力资源的自由流动。有效发挥市场配置劳动力资源的作用,实现体制内和体制外劳动力市场的統一,消除地域歧视、户籍歧视和行业工种歧视,促进公平就业。

(二)加强对体制外劳动者的保护,以安全性带动灵活性

体制外劳动力是促进就业灵活化的主要力量,但我国劳动力市场的问题在于大范围的外部劳动力市场灵活性过度、安全性不足,反而造成劳动者流动积极性下降[16],为此,要加强对体制外劳动者的保护。首先,加强对体制外劳动者的法律保护,提高劳动合同签订率,加强法律监管,严惩恶意欠薪、恶性加班和拖欠农民工工资等不法行为,保护体制外劳动者的正当合法权益;其次,提高社会福利水平,加强对体制外劳动者的最低收入保障,依法保护其合理收入;最后,完善社会保障体系,破除对体制内劳动者保护过度而体制外劳动者保护不足的不良局面,提高体制外劳动者的社会保险覆盖率,鼓励企业为员工购买社会保险,破除员工的后顾之忧。只有通过这些措施来加强对体制外劳动者的保护,才能消除劳动者顾虑,并逐步进入主动寻求新工作、新岗位的良性流动状态。

(三)破除体制内劳动力市场的僵化体制,提高劳动力市场灵活性

长期以来,由于思想观念和传统等各方面因素的影响,我国对体制内劳动者存在着保护过度的现象,体制内单位劳动者进入门槛高,劳动合同长,退休有保障,同时享受着政府的优惠政策,与体制外劳动者相比具有无可比拟的竞争优势,但是一定程度上也造成体制内劳动力市场员工竞争不足、劳动者干劲不够,单位用工不灵活,工作效率不高和劳动力流动慢等不足,使体制内劳动力市场面临一定程度上的体制僵化。为此,要着力解决体制内劳动力市场体制僵化的难题,取消内部劳动者特权,淡化终身制观念,完善体制内劳动者的招聘录用、动态考核以及淘汰退出机制,规范劳动合同管理,加强绩效考核,及时淘汰不合格人员,加快人员流动速度,以此提高体制内劳动力市场的灵活性。

(四)提高劳动者技能,增强劳动者能力和竞争力

当前,随着市场经济的进一步发展,市场竞争愈发激烈,不管是体制内劳动力还是体制外劳动者,加强对他们的劳动技能培训,提升其劳动技能,使其在劳动力市场的竞争力进一步增强,变成了我们的迫切任务。一方面,对劳动者自身来说,有利于提高自身劳动能力,增强就业竞争力,可以更好的完善职业规划,也能拥有更加光明的职业前景。另一方面,对政府和企业来说,劳动者素质提高,意味着劳动效率变高,企业竞争力变强,有利于我们更好的提高效益和发展经济。

总的来说,完善我国劳动力市场,我们应坚持统筹兼顾,多管齐下,把打破劳动力市场的二元分割状态作为首要任务,把提升所有劳动者的劳动技能、增强劳动素质作为工作重点,同时改变体制内劳动力市场的僵化体制,加强对体制外劳动力市场的保护引导,在确保安全性的条件下,提高劳动力市场灵活性。

参考文献:

[1]Daniele Meulders and Luc Wilkinetc.Labor Market Flexibility[J/OL].International Labor Organization(International Institute for Labor Studies).1991

[2]德里克·博斯沃思,彼得·道金斯.劳动市场经济学[M].北京:中国经济出版社,2003.280-320.

[3]何二毛.劳动力市场灵活性变革解析及政策选择[J].现代经济探讨,2013,(10):5-9.

[4][5]张原,沈琴琴.平衡中国劳动力市场的灵活安全性——理论指标、实证研究及政策选择[J].经济评论,2012,(04):53-67.

[6]常凯.常凯:三十年来劳资关系的演变历程[J].中国商界(上半月),2008,(06):37-39.

[7]楼继伟.现行劳动合同法一定程度造成劳动力市场僵化[EB/OL].http//nance.sina.com.cn//stock/t/2016-02-19/doc-ifxprupc9490003.shtml

[8]姜颖.〈劳动合同法〉不仅不能废止更应落实到位[N].人民日报,2016-03-08-(07版).

[9]崔钰雪.体制内外劳动力市场的灵活性与安全性差异研究[J].中国劳动关系学院学报,2013,(02):54-60.

[10]-[15]国家统计局.2016年农民工监测调查报告[EB/OL]http//www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428_1489334.html

[16]孙乐.中国劳动力市场灵活性与安全性平衡探讨[J].人口与经济,2010,(03):40-45.

责任编辑 宫秀芬