长江流域中游城乡收入差距时空演变及影响因素

——以湖南省为例

康珈瑜, 梁留科

(1.河南大学环境与规划学院, 河南开封 475004;2.洛阳师范学院中原经济区智慧旅游河南省协同创新中心, 河南洛阳 471934)

长江流域中游城乡收入差距时空演变及影响因素

——以湖南省为例

康珈瑜1,2, 梁留科1,2

(1.河南大学环境与规划学院, 河南开封 475004;2.洛阳师范学院中原经济区智慧旅游河南省协同创新中心, 河南洛阳 471934)

采用变异系数、泰尔指数、莫兰指数、空间分类、空间回归分析等方法,以市域和县域级尺度分析了2000~2014年湖南省城乡收入差距的时空分异格局以及影响因素.研究表明,2000~2014年,湖南市域城乡收入比的变异系数、泰尔指数总体呈现上升趋势,而湖南县域的变异系数、泰尔指数总体呈现先上升后下降的趋势;城乡收入比在市域和县域不同尺度下演化趋势和过程不同,但最终分布格局相似;市域和县域城乡收入比空间关联特征类似,正相关关联占绝大多数,分布上大致呈现出西部为HH区聚集,东部为LL区聚集;人均社会消费品零售额、人均邮电业务量、农业人均机械动力扩大了城乡收入差距,人均农业效益、城镇化率、工业化率减小了城乡收入差距,人均GDP、人均固定资产投资和人均财政收入在不同尺度下对当地城乡收入差距的作用具有不确定性.

城乡收入差距;不同尺度;时空格局;原因分析;湖南省

城乡收入比是测度城乡收入差距的一个关键指标. 2012年9月, 《社会管理蓝皮书——中国社会管理创新报告No.1》发布, 我国城乡居民收入比达到3.3, 城乡收入差距有进一步扩大的趋势[1]. 近年来, 随着我国经济的发展, 人民生活水平逐步改善, 但城乡收入差距越来越大已经是不争的现实, 甚至成为全球最大的城乡收入差距国家之一[2-5]. 因此, 在经济新常态以及新型城镇化的政策背景下, 遏制城乡收入差距扩大的趋势, 统筹城乡经济的健康发展, 是我国当前需要迫切解决的问题.

总体来说, 我国学者对城乡收入差距研究的内容主要是指标测度、 特征分析、 原因分析以及政策建议等. 对于城乡收入差距的研究方法一般主要有泰尔指数[6-8]、 变异系数[9-10]、 基尼系数[11]、 回归分析[12-13]、 库兹涅兹曲线[14]等, 近些年也有综合多样研究方法[15-16]. 在指标选取方面, 既有城乡收入差别的绝对数[17]、 相对数[18], 又有城乡差别系数[19]. 在特征分析方面, 美国、 日本等发达国家, 他们的城乡收入差距是先增大后缩小, 最后直至城乡收入比小于1[20], 我国自改革开放以来城乡收入差距发展趋势多变, 20世纪70年代末到80年代初先缩小, 而在 80年代中期到90年代中期这期间呈扩大趋势, 在90年代后期低位短暂徘徊之后至今城乡收入差距就呈扩大趋势[21]; 在空间分异格局上, 我国城乡收入比分布状况呈现西高东低、 南高北低、 中部最大的特点, 具有较显著的全局正相关关联, 有显著空间集聚特征[16].东部地区随着人均GDP增长将缩小东部区域内城乡收入差距, 而从全国范围和中西部地区角度看, 经济的发展将拉大当地城乡收入差距[14]. 在影响因素方面, 一般认为城乡二元制结构[22]、 城乡统筹协调度[23]、 政府财政与政策对城市的倾斜[24-27]、 社会财富分配等级[28]、 城乡要素生产率和配置的不同[29-31]、 农村劳动力向城市流动[32]、 城市化进程[33-34]等扩大了城乡收入差距, 提高初次分配中劳动报酬所占的比重[26]、 加大对农村的财政与政策倾斜[35]、 加快城市化进程[12,36]、 等缩小了城乡收入差距.还有另外一部分学者认为, 城市化进程对城乡收入差距的影响是有不确定性的[37]. 总的来说, 以特征分析和原因分析的论文居多, 着重于对现象的解释和未来趋势的预测. 在空间尺度上, 普遍以市域为单位, 较少有以县域为单位的研究, 市域和县域两种不同的空间尺度综合对比研究也较为少见.

湖南省地处我国华中地区, 长江中游, 人口众多, 工农业发达较为发达, 是长江流域中游发展过程的缩影. 进入21世纪, 湖南省经济在飞速发展的同时, 城乡收入差距也在不断地扩大, 农村居民未能充分享受经济发展所带来的红利[22,35,38], 甚至出现有些地区部分农村居民“逃离”农村的情况. 基于此, 本文采用变异系数、 泰尔指数、 莫兰指数、 空间自相关等研究方法, 对湖南省市域和县域城乡收入差距分布状况进行分析归纳, 分析其时空演变规律, 以期为调控湖南省以及长江流域中游城乡收入差距提供一定的理论支撑.

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文选用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比即城乡收入比作为测度城乡收入差距的指标. 数据来源主要是2001~2015年的《中国县市社会经济统计年鉴》、 2001~2015年湖南省统计年鉴, 以及相应年份湖南省的县市统计公报和统计年鉴, 少量数据经推算获取.

1.2 主要研究方法

1.2.1 泰尔指数与变异系数

泰尔指数和变异系数可以对不同尺度下的城乡收入差距进行测度, 其数值越大, 则表明离散程度越大. 泰尔指数和变异系数的计算公式分别如下:

(1)

(2)

式中,T为泰尔指数;Cv为变异系数;n为研究单位数;yi是第i个单位的城乡收入比.

1.2.2 莫兰指数

全局空间自相关概括了在一个总的空间范围内空间依赖的程度, 其常用的关联指标为Moran'sI, 计算公式如下:

(3)

1.2.3 空间常系数回归

根据要素的空间相关关系进行空间常系数回归分析, 以分析影响湖南省市域和县域城乡收入差距的主要影响因子. 常用的空间回归模型为空间滞后模型(SLM)与空间误差模型(SEM), 并与普通的OLS模型相对比, 从各种参数的对比来选择最适合的模型.

空间滞后模型(SLM). 这个模型主要为研究相邻研究单元的变量对整个系统内其他单元的同一变量存在影响的情况, 其模型表达式为

y=ρWy+Xβ+ε

(4)

式中,y为被解释变量;X为n×k外生解释变量矩阵;ρ为空间相关系数;W为n×n阶的空间权重矩阵;Wy为内生变量; 参数β反映了自变量对因变量的影响;ε为随机误差项向量.

空间误差模型(SEM). 这个模型适用于残差项之间有空间自相关的情形的, 模型表达式为:

y=βX+ε

(5)

式中,ε=λWε+μ.y为被解释变量;X为n×k外生解释变量矩阵;β为截面因变量向量的空间误差系数;ε为随机误差项向量;W为空间权重矩阵;λ为空间残差回归系数;μ为正态分布随机误差向量.

2 时空格局演变

2.1 时间格局演变

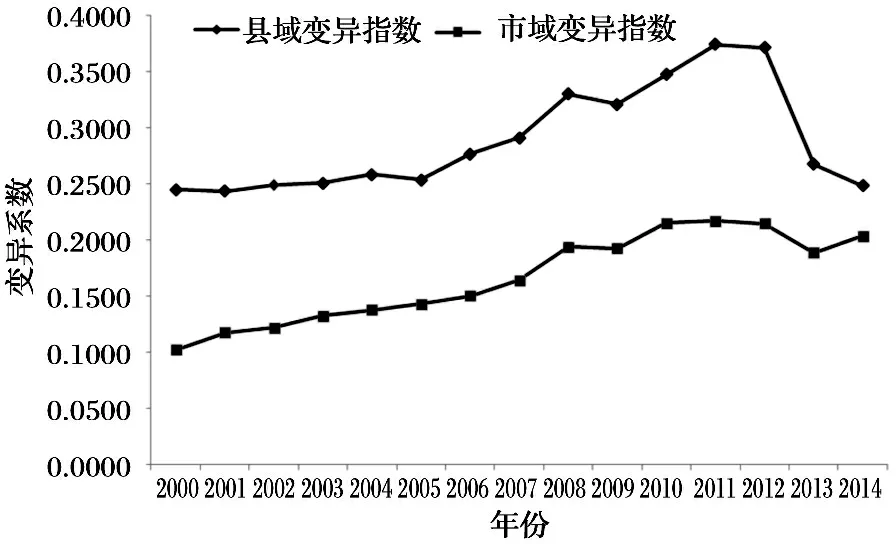

基于城乡收入比指标, 根据变异系数、 泰尔指数的计算公式, 分析湖南省市域、 县域尺度下变异系数、 泰尔指数的时间变动情况, 具体见图1、 图2. 由图1、 图2可知, 湖南省不同尺度的变异系数和泰尔指数变化情况均类似, 因此把变异系数和泰尔指数两者一同分析. 从市域视角来看, 湖南省市域城乡收入比的变异系数和泰尔指数由2000年的0.1026和0.021波动上升至2014年的0.2040和0.081, 上升幅度较大, 其中均是2011年为相对顶点, 2012年后稍稍下降. 这表明15年来湖南省市域城乡收入比地区间的差异呈现出上升的趋势. 从县域视角来看, 湖南省县域城乡收入比的变异系数和泰尔指数先由2000年的0.2453和0.0135波动上升至2012年的0.3715和0.0284, 再下降至2014年的0.246和0.013, 呈现出先波动上升后急剧下降的趋势, 至2014年的数据情况几乎与2000的持平. 通过对比市域和县域的变异系数和泰尔指数情况, 湖南省县域城乡收入比的变异系数和泰尔指数要明显比市域的高, 这表明湖南省县域的城乡收入比的地区间差异要比市域的大, 情况更复杂.

图1 2000~2014年城乡收入比变异系数折线图

图2 2000~2014年泰尔指数折线图

2.2 空间格局演变

2.2.1 空间分异格局演变

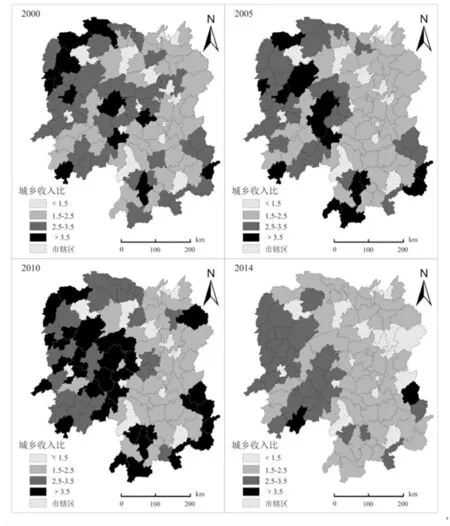

我国自1998年以来, 城乡居民收入比均大于2.5[16].基于此, 根据全国和国际经验, 将湖南省市域和县域城乡收入比数据分为四类:<1.5的为低城乡收入比; 1.5~2.5为中城乡收入比; 2.5~3.5为高城乡收入比; >3.5为极高城乡收入比. 因此, 根据上述城乡居民收入比的分类, 运用ArcGIS10.2软件, 绘制湖南省市域和县域城乡收入比分布图, 将城乡收入比分布情况分为4类.

由图3可知, 湖南市域城乡收入比分布情况如下:城乡收入比大于2.5的地区个数先增加后减少, 先由湖南省北部扩张至湖南省大部, 至2014年急剧收缩至湖南西部一隅; 而城乡收入比小于2.5的地区则先由湖南南部转移至湖南中部, 至2014年扩张至湖南省东部和中部. 总的来说, 湖南省市域单元城乡收入较高的个数少, 城乡收入较低的个数多, 呈现出较好的空间分布格局.

图3 2000、 2005、 2010、 2014年市域城乡收入差距的分布格局

由图4可知, 从湖南省县域城乡收入比分布现状来看, 湖南省相对较高城乡收入差距区的个数少, 相对较低城乡收入差距区的个数多. 2014年末, 在湖南省县域, 有30个地区的城乡收入比大于2.5, 占到研究单元总数的31%, 其中极高城乡收入差距区极少, 为2个; 中城乡收入差距区共有54个, 占到研究单元总数的61.3%, 是占研究单元最多的; 低城乡收入差距区数量仅为4个, 全部位于长株潭城市群, 处于湖南省经济核心区. 总的来说, 2014年湖南省县域城乡收入情况较好, 低和中城乡收入差距区占62.5%, 成为中坚力量, 这高和较高城乡收入差距区仅占37.5%, 处于少数.这与我国城乡收入差距扩大的趋势相反.

图4 2000、 2005、 2010、 2014年县域城乡收入差距的分布格局

从湖南省县域城乡收入比变化情况来看, 2000年, 城乡居民收入比大于2.5的研究单元大多分布于湖南省西部、 中部以及东南部, 其中城乡收入比大于3.5的主要分布于湖南省西部以及东南部. 至2014年, 在15年的变化过程中城乡收入比大于2.5的研究单元先向东向北较小幅度扩张, 再急剧向东收缩, 最终形成西部高城乡收入差距聚集区, 数量上从2000年的45个先增加至2010年的53个, 再减少到2014年的30个. 城乡收入比大于3.5的研究单元先在湖南西部、 中部以及南部急速扩张, 至2010年, 由2000年的12个增加至31个; 而在2014年极高城乡收入差距区急剧减少为2个, 减少幅度非常大. 从上面分析可知, 湖南省县域城乡收入差距情况要比市域的复杂.15年来, 湖南省县域城乡居民收入差距有明显缩小的趋势, 至2014年, 甚至出现了低城乡收入差距区, 这表明湖南省城乡收入差距情况较为乐观.

2.2.2 空间分异格局演变

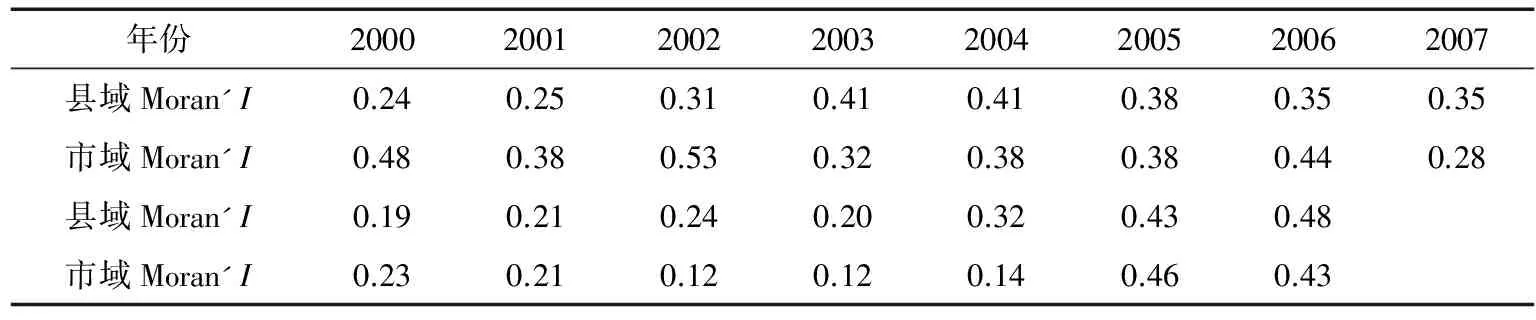

根据ESDA分析方法, 将湖南市域和县域城乡收入比数据带入Geo-Da软件进行分析, 得到2000~2014年的莫兰指数数据, 见表1. 县域和市域城乡收入比Moran'I指数均大于0.1, 且其Z值均超过0.05置信水平的临界值1.96. 因此, 无论县域和市域城乡收入比空间分布上都有一定的空间集聚性. 为进一步研究各县域和市域研究单元的空间关联特性, 绘制Moran'I散点图, 依据研究单元与其相邻研究单元的空间关联关系, 把各个研究单元归为以下4类:①HH区(悬殊型). 研究单元与临近研究单元的城乡收入比均表现为较高, 且呈正相关关联特征. ②LL区(协调型). 研究单元自身与相邻研究单元城乡收入比均较低, 二者呈正相关关联特征. ③LH区(空心型). 研究单元本身城乡收入比较低, 而相邻的研究单元城乡收入比较高, 空间上呈现出四周高而中心低的负相关关联特征. ④HL区(极化型). 与LH区空间特征相反, 市域或县域研究单元本身收入差距大, 而相邻研究单元收入差距小, 空间上表现为四周低而中心高的负相关关联特征.

表1 2000~2014年湖南省城乡收入比莫兰指数折线图

如图5, 从湖南省市域城乡收入比的空间关联分布情况来看, 2000年悬殊型(6)>协调型(4) >极化型(3) >空心型(1); 2005年协调型(6)>悬殊型(4)> 极化型(3) >空心型(1); 2010年协调型(5)>悬殊型(4)=空心型(4)>极化型(1); 2014年协调型(7)>悬殊型(4)>空心型(2)>极化型(1). 这说明湖南省市域城乡收入空间关联格局情况有了较大的改善, 至2014年LL区的个数大于HH区的个数, 扭转了2000年的HH区数量大于LL区的情况, 各地区城乡收入比的不均衡性有增大的趋势, 向低城乡收入比地区增多的情况转变.

如图6, 从湖南省县域城乡收入比的空间关联分布情况来看, 2000年协调型(36)>悬殊型(25)>空心型(14)>极化型(13); 2005年协调型(40)>悬殊型(30)>空心型(12)>极化型(6); 2010年协调型(35)>悬殊型(26)>空心型(16)>极化型(11); 2014年协调型(38)>悬殊型(24)>空心型(15)>极化型(11). 从整体来看, 湖南省县域城乡收入差距发展格局不均衡, 表现在城乡收入比高的研究单元往往和城乡收入比高的研究单元为邻,

图5 2000、 2005、 2010、 2014年市域城乡收入比空间关联格局

图6 2000、 2005、 2010、 2014年县域城乡收入比空间关联格局

而城乡收入比低的研究单元则往往与城乡收入比低的研究单元为邻. 从这四个节点的各个种类的数量分析上看, 城乡收入比分布不均衡性有逐渐减弱趋势. 在空间分布上, HH区(悬殊型)主要分布于湖南省西部, LL区(协调性)主要分布于湖南省东部, LH区(空心型)和HL区(极化型)数量较少, 零星分布于LL区(协调性)和HH(悬殊型)区之间. 其中, 15年来显著HH区遵循集聚-离散-集聚的演变模式, 显著LL区则主要呈现出离散到集聚的演变特点.

3 影响因素分析

城乡收入比的空间分布受多方面因素共同影响, 如经济、 工业化、 农业等因素. 结合前人的研究成果, 本文选择以下指标作为解释变量. 城乡收入比与区域经济发展水平有密切关系, 因此选择人均GDP(PCG)和人均社会消费品零售额(PCSG)反映经济发展对城乡收入差距的影响; 政府的政策引导和经济投入对一个地区城乡收入情况起到不可忽视的作用, 以人均固定资产投资(PCIA)和人均地方财政收入(PCFR)作为代表政府因素的变量; 由于区域城乡收入比的情况受农业经济的发展以及农业现代化水平的提高影响, 因而, 选取人均农业效益(PCAB)和农业人均机械动力(PCAP)来反映农业经济发展和农业现代化水平提高对城乡收入差距的影响; 城镇化、 工业化进程的不断加快也深刻地影响着城乡收入差距的变化, 因此选择城镇化率(UR)和非农产业产值比重(NAIR)两个指标来反映城镇化、 工业化对城乡收入差距的变化; 信息化是拉开城乡收入差距的重要推动力, 因此人均邮电总量(PCPT)这个指标反映信息化对城乡收入差距的变动影响.

3.1 影响因子空间系数回归分析

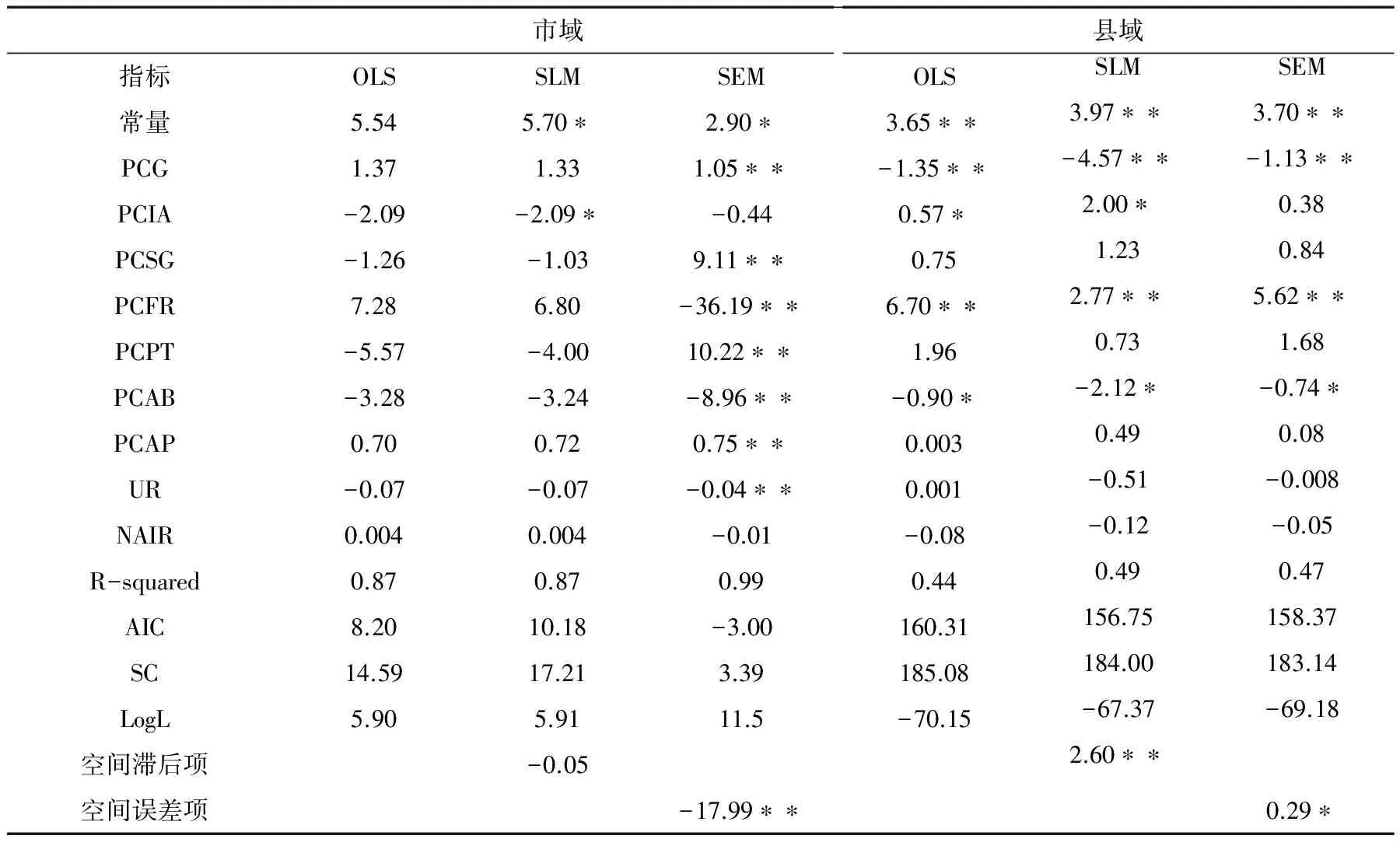

考虑到回归分析的综合性, 将15年来湖南省各个研究单位城乡收入比的数值以及9个影响因子的数值做平均值处理. 然后分别运用OLS模型、 空间滞后模型和空间误差模型, 采用经过平均值计算的湖南省市域和县域各项指标进行参数估计, 结果如表2所示.

由表1的检验结果来看, 经过对R-squared值、 AIC值和SC值以及各种检验值的对比, SEM回归模型最适合对市域城乡收入比这个因变量进行解释, SLM回归模型最适合对县域城乡收入比这个因变量进行解释. 因此, 基于SEM回归模型和SLM回归模型, 可分别分析湖南省市域和县域城乡收入比空间分布格局的主要影响因子.

从市域尺度SEM模型回归分析主要参数来看,

表2 城乡收入比影响要素的参数估计结果

人均GDP(PCG)和人均社会消费品零售额(PCSG)参数值为正值, 其参数值均为非常显著. 这说明在市域尺度上区域经济的发展拉大了的城乡之间收入差距. 这是由于随着经济的发展, 城镇化水平的提升, 农村居民中最有经济能力最有文化素质的一批人迁往城市成为城镇居民, 这种趋势扩大了城乡劳动生产率差距,进而必然导致城乡收入差距的扩大; 人均固定资产投资(PCIA)和人均地方财政收入(PCFR)的参数值为负值, 且人均地方财政收入(PCFR)的参数值为非常显著. 在市域层面上, 政府的经济投入和财政支持是缩小城乡收入差距的主要动力; 人均农业效益(PCAB)的参数值为负值, 且参数值为非常显著, 在市域尺度下农业经济的发展提升农村居民收入并缩小地区城乡收入之间的差距; 农业人均机械动力(PCAP)参数值为正值, 参数值非常显著, 这显示农业现代化的推进并未有效推动城乡收入差距的缩小. 按照一般理解, 随着城镇化进程的加快, 农村富余劳动力转移城镇以后, 人均拥有耕地增多, 更有利于实现规模化耕种, 农业现代化的推进将提升农业生产率, 进而推动农村经济提升, 最终必定促进城乡收入差距的降低. 然而我国现行的土地制度阻碍了土地自由流转, 无法成规模集中, 进行农业规模化、 产业化经营, 这也就导致了农业现代化无法有效地提升农村经济, 此消彼长之下反而扩大了城乡收入差距; 城镇化率(UR)和非农产业产值比重(NAIR)的参数值为负, 且城镇化率(UR)参数值为非常显著. 从现实情况看, 2000年以来, 湖南省产业结构不断优化, 城镇化进程不断加快, 经济转型有序进行, 城乡居民收入水平在稳步提升的同时两者之间的差距有所减小; 人均邮电总量(PCPT)的参数值为正, 参数值为非常显著. 信息化水平的提升反而拉大了城乡收入差距, 由此看出, 在当今信息化技术不断融入城乡经济社会发展的各项事业中, 虽然有利于城乡产业结构的优化和提升, 但对城镇的影响远大于农村. 相对于农村, 城市对信息具有天然的敏感和接受优势, 在信息社会下信息就意味着财富, 因此就不难理解随着地区信息化水平的提高, 城乡收入比会被拉大.

从县域尺度SLM模型回归分析主要参数来看, 除人均GDP(PCG)、 人均固定资产投资(PCIA)和人均地方财政收入(PCFR)参数值正负与市域的有差异之外, 其他指标参数值正负均无差异. 相对于市域来说, 参数值为显著或特别显著的自变量较少, 这说明影响县域城乡收入差距的因素更为复杂. 在县域尺度下, 人均GDP(PCG)参数值为负, 且为非常显著. 经济的的持续发展缩小着县域城乡之间的收入差距, 随着经济的发展, 工业化进程不断加快, 出现大量劳动岗位缺口, 农村富余劳动力在农闲时进城务工, 提高了农村居民收入, 进而缩小下城乡收入差距. 人均固定资产投资(PCIA)和人均地方财政收入(PCFR)参数值为正, 且为非常显著. 政府的宏观引导加大了县域城乡收入差距, 从现实情况看, 县级单元相对于市级单元产业基础薄弱, 经济水平欠佳, 处于罗斯托理论中的起飞阶段, 这一阶段城镇是县域潜在的极化中心, 因此政府在政策上必定向城镇倾斜, 这使得城镇经济较为迅速地发展, 城镇居民收入提高, 而农村居民收入则原地踏步, 最终导致城乡收入差距的拉大.

3.2 综合原因分析

基于上述回归模型对湖南省市域和县域城乡收入比的影响因子分析, 结湖南省城乡收入比的空间分布情况, 本文从区位条件、 经济基础、 农业现代化、 产业结构与工业化、 信息化等方面进行原因分析.

3.2.1 区位条件的影响

一般而言, 优势的交通区位条件有利于城乡经济发展和城乡收入差距的缩小, 而劣势的交通区位条件则不利于地区经济的改善与城乡收入差距的缩小. 从湖南省城乡收入比的空间分布格局看, 低、 较低城乡收入差距区主要分布在湖南省的东部, 有较好的空间关联效果, 如长沙、 衡阳、 郴州、 湘潭等地处于湖南省经济精华区, 且是京广、 沪昆铁路交汇处, 承接东西交通南北, 具有联系全国各经济区、 城市群的作用, 因而低或较低城乡收入差距区多集中在这一带. 其他一些处于湖南中西部的城乡收入差距较低的县市, 基本上是区位优势较为明显或经济发展水平相对较高的区域, 如洪江市. 湖南省城乡收入比高或较高的研究单元, 大多处在湖南省中西部的山区偏远地带以及交通闭塞的地区, 离省会城市、 经济强市较远的也较多, 这与地形上造成的区位劣势以及经济互动较弱的情况是分不开的.

3.2.2 经济基础的支撑

一个地区经济基础支撑的强弱将较大影响着该地区城乡收入差距的高低. 从湖南省城乡收入比空间分异的格局与空间关联格局看, 低或较低城乡收入差距区主要分布于湖南省东部经济精华地区, 且产生了正向的空间联动效应并较为集聚分布. 从现实情况看, 东部地区的研究单元经济基础较好, 产业层级较高, 经济发展后劲十足, 在这些显著优势的支撑下其城乡收入差距较小. 相对应的从城乡收入比高或较高的区域分布情况来看, 在湖南省中西部除经济发展核心地区之外, 空间分布上基本上是高或较高城乡收入差距区的集聚地. 湖南中西部地区经济发展普遍相对落后, 经济体量较小且经济社会发展的综合实力不强, 仍处在罗斯托理论中的起飞阶段, 当地政府过于关注城镇的发展, 对农村经济情况重视度不够, 因而造成了这些区域城乡收入比偏高.

3.2.3 农村经济与农业现代化的影响

农村经济的发展和农业的现代化对农民经济收入的影响至为关键, 农村经济的发展和农业机械化的推广配合土地较为自由流转的政策, 能大幅度地提高农民经济收入, 对本地区城乡收入差距的缩小起到了促进作用. 在湖南省东部地区和北部地区, 土地平整、 技术力量雄厚, 且政府支持农业力度较大, 农业现代化进程不断加快, 生产效率不断提高, 推动了农村居民收入的提升. 而在湖南省中西部的一些资源优势度不高、 农业经济发展基础薄弱、 土地流转政策推进不到位的地区, 农业现代化进程缓慢, 城乡要素流通不佳, 对外的经贸联系缺乏, 城镇对农村的反哺作用不强, 造成乡村居民的致富手段不多, 一年四季“伺候”土地, 这导致该地区农村居民收入提升缓慢.

3.2.4 城镇化与工业化的带动

城镇化进程的加快和工业化率的提升是区域现代化水平提升的重要标志. 现今我国积极推新型城镇化和调整产业结构的战略布局, 足见城镇化与工业化对当地经济发展的带动作用. 低或较低城乡收入差距区处在城镇化和工业化发展的中级或者较高级的发展阶段, 城镇化进程加快, 产业结构得到较大的优化, 经济发展的人口支撑和产业支撑力量雄厚, 如长株潭地区以高新技术产业为主导, 制造业和服务业为主体, 形成较为优化的产业结构, 这促成了该地区城乡收入差距偏低. 反之, 位于中西部城镇化进程和工业化提升缓慢的广大地区则城乡收入差距偏高.

3.2.5 信息化的负面影响

信息化是信息技术革命后促进地区经济发展的重要力量, 通过对海量信息的筛选, 大大提升城乡发展和决策的效率, 为城乡社会经济各方面的优化协调提供了重大支持. 一般而言, 城市密布各种工业门类以及复杂的产业链, 因而信息化技术可以较为容易地融入社会不同的发展领域, 产生更高的价值; 反观农村, 产业较少, 产业链单一, 且居民接触信息技术较少, 信息技术无法有效在农村创造可观的价值. 因此, 在城乡信息融入差异化的情况下, 信息技术客观上促进了城乡收入差距的扩大.

4 结论

本文先对湖南省市域和县域城乡收入比的变异系数和泰尔指数分析, 得出县域城乡收入差距的地区间差异要比市域的大, 且变化趋势也较大不同; 然后对湖南市域和县域城乡收入差距的分布情况进行分析, 发现湖南省市域尺度和县域尺度下的城乡收入比的演变过程不同但分布情况大致类似. 市域的变化特征较为明显, 而县域的则内部分布结构更为复杂, 形成多个不同的圈层分布结构. 值得注意的是, 在2000年和2005年, 市域城乡收入差距分布情况和县域的分布情况有明显差异. 在空间分布的基础上再对其进行空间关联研究, 结果发现市域各地区城乡收入比的不均衡性有增大的趋势.县域的则有减小的趋势, 空间关联类型上两种尺度均以正相关为主, 具有明显的集聚性, 显著空间关联类型区也以正相关类型为主; 最后对15年来湖南省市域和县域城乡收入比的分布情况进行影响因素分析得出:人均社会消费品零售额、 人均邮电业务量、 农业人均机械总动力扩大了城乡收入差距, 人均农业效益、 城镇化率、 工业化率减小了城乡收入差距, 人均GDP在市域范围内扩大城乡收入差距, 在县域范围内减小城乡收入差距, 而人均固定资产投资和人均财政收入在市域范围内减小城乡收入差距, 在县域范围内则扩大城乡收入差距.

目前, 对地区城乡收入差距的研究较多, 然大多是局限于单一尺度的研究, 多尺度研究尚较为少见. 本文从不同尺度、 多个方面入手, 对湖南省城乡收入差距进行较为详细地研究, 发现省内城乡收入比不同地区之间的差异, 并探索城乡收入差异形成的机制, 为湖南省以及长江流域类似地区的城乡收入格局优化提供了理论依据. 在区域的选择上虽然具有一定的代表性, 却仍然有所选区域过小的局限性, 进一步探索整个长江流域城乡收入差距的情况是今后研究的方向.

[1] 连玉明.社会管理蓝皮书——中国社会管理创新报告No.1[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[2] 李实,范希明.中国城乡收入差距世界最高[J].中国经济信息,2004(6):50-52.

[3] 廖信林.财政支出、 城市化对城乡收入差距的作用机理及动态分析[J].软科学,2012,26(4):33-38.

[4] 余菊,刘新.城市化、 社会保障支出与城乡收入的差距——来自中国省级面板数据的经验证据[J].经济地理,2014,34(3):79-84.

[5] 杨志海,刘雪芬,王雅鹏.县域城镇化能缩小城乡收入差距吗?——基于1523个县(市)面板数据的实证检验[J].华中农业大学学报,2013(4):42-48.

[6] 王红涛.中国城乡收入差距分析——基于泰尔指数的分解[J].经济论坛,2009(12):4-8.

[7] 王少平,欧阳志刚.中国城乡收入差距对实际增长的阈值效应[J].中国社会科学,2008(2):54-66.

[8] 韩立岩,杜春越.收入差距、 借贷水平与居民消费的地区及城乡差异[J].经济研究,2012(s1):15-27.

[9] 杨天宇,刘青松,范静泊.城乡移民与居民收入不平等:基于变异系数的理论分析[J].云南财经大学学报,2012(5):28-35.

[10] 宋伟轩,陈雯,彭颖.长三角区域一体化背景下城乡收入格局演变研究[J].地理科学,2013,33(9):1037-1042.

[11] 陈建东.按城乡分解我国居民收入基尼系数的研究[J].中国经济问题, 2010(4):33-41.

[12] 许秀川,王钊.城市化、 工业化与城乡收入差距互动关系的实证研究[J].农业经济问题,2008(12):65-71.

[13] 周少甫,亓寿伟,卢忠宝.地区差异、 城市化与城乡收入差异[J].中国人口,2010,20(8):115-120.

[14] 刘添荣,叶民强.中国城乡收入差异的库兹涅茨曲线研究——基于各省份面板数据(1978-2004年)的实证分析[J].经济问题探究,2006(6):9-13.

[15] 丁志伟,张改素,王发曾.中原地区多尺度城乡收入的时空分异[J].地理研究,2015, 34(1):131-148.

[16] 潘竟虎.中国地级及以上城市城乡收入差距时空分异格局[J].经济地理,2014,34(6):60-67.

[17] 曾国安,胡晶晶.20世纪70年代末以来中国城乡居民收入差距的演变、 影响与调节政策选择[J].中国地质大学学报:社会科学版, 2005,5 (6):1-6.

[18] 杨国安,徐勇.中国西部城乡收入差距与城镇化的关系检验——以青海省为例[J].地理科学进展, 2010, 29(8):961-967.

[19] 曾国安,胡晶晶.中国城乡居民收入差距演变趋势及原因研究述评[J].当代经济研究,2007(6):26-30.

[20] 谷军,康琳.缩小中国城乡收入差距的可行性措施研究——以美国、 日本、 韩国经验为借鉴[J].发展研究, 2011(2):82-86.

[21] 王凤芹.中国城乡收入差距现状及缩小差距的措施研究[J].特区经济, 2010(10):231-232.

[22] 宋笑月.缩小湖南城乡收入差距的农业产业化路径[J].经济地理, 2011,31(6):1003-1007.

[23] 杨娜曼,肖地楚,黄静波.城乡统筹发展视角下湖南省城乡协调发展评价[J].经济地理,2014,34(3):58-64.

[24] Yang D T. Urban-Biased Policies and Rising Income Inequality in China [J]. American Economic Review, 1999, 89(2):306-310.

[25] 林毅夫,蔡昉,李周.中国转型时期的地区差距分析[J].经济研究,1998(6):5-12.

[26] 雷根强,蔡翔.初次分配扭曲、 财政支出城市偏向与城乡收入差距——来自中国省级面板数据的经验证据[J].数量经济技术经济研究,2012(3):76-89.

[27] 冉光和,潘辉.政府公共支出的收入分配效应研究——基于VAR模型的检验[J].重庆大学学报:社会科学版, 2009,15(2):19-23.

[28] 林光彬.等级制度、 市场经济与城乡收入差距扩大[J].管理世界,2004(4):36-46.

[29] 蔡继明.中国城乡比较生产力与相对收入差别[J].经济研究,1998(1):13-21.

[30] 郭剑雄.人力资本、 生育率与城乡收入差距的收敛[J].中国社会科学,2005(3):27-37.

[31] 苏华,陈伟华,陈文俊.要素生产率和要素配置作用下的中国城乡收入差距[J].经济地理,2012,32(4):44-49.

[32] 李实.中国农村劳动力流动与收入增长和分配[J].中国社会科学,1999(2):16-33.

[33] 程开明,李金昌.城市偏向、 城市化与城乡收入差距的作用机制及动态分析[J].数量经济技术经济研究,2007( 7):116-125.

[34] 陈迅,童华建.城市化与城乡收入差距变动的实证研究——基于1985年~2003年中国数据[J].生产力研究,2007(10) :65-66.

[35] 田亚平,李伯华,李吟.湖南省城乡居民收入分配差距分析与对策[J].经济地理, 2011, 31(10):1703-1709.

[36] 陆铭,陈钊.城市化、 城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004(6):50-58.

[37] 郭军华.中国城市化对城乡收入差距的阈值效应——基于我国省际面板数据的实证研究[J].山西财经大学学报,2009(11): 24-29.

[38] 彭屹松,伍中信.湖南城乡居民人均收入翻番的影响因素与对策研究——基于2000-2013年湖南省城乡居民人均收入增长的OLS分析[J].湖南社会科学,2015(1):148-151.

[责任编辑 李继峰]

Temporal and Spatial Patterns Evolution and Its Affecting Factors of Urban-rural Income Difference: the Case of Hunan Province

KANG Jia-yu1,2, LIANG LIU-ke1,2

(1. College of Environment and Planning, Henan University, Kaifeng 475004, China; 2. Collaborative Innovation Center of Smart Tourism of Central Plains Economic Region in Henan Province, Luoyang 471934, China)

In this paper, we use CV, Theil Index, Moran’s I, spatial classification and spatial regression analysis to examine the spatial and temporal variation characteristics and the influence factors of urban-rural income difference at city scale and county scale in Hunan province from 2000 to 2014. The results are summarized as follows. (1) From the calculation results of CV and Theil index, we find that the results are gradually rising at city scale, the results are rising first and falling next at county scale. (2) From the spatial distribution characteristics, the urban-rural income ratio spatial variation trend is different in different scales. (3) The spatial correlation pattern of urban-rural income ratio is similar in city scale and county scale, most research units have the characteristics of the positive correlation, LL regions and HH regions distributed stable and making themselves unit agglomerate together. HH regions mostly distributed in the west of Hunan province, and LL regions mostly distributed in the east of Hunan province. (4) Per capita social retail sales of consumer goods, per capita of posts and telecommunications business and agricultural mechanical power per head all have positive effects on urban-rural income rate; Per capita agricultural benefits, urbanization rate and rate of industrialization have negative effect on urban-rural income rate; Whereas, per Capita GDP, Per capita investment in fixed assets and average financial revenue have different effect on urban-rural income rate at different scale.

urban-rural income difference; different scales; temporal and spatial pattern; reason analysis; Hunan province

2017-04-05

国家社会科学基金项目(15BJY130)

康珈瑜(1992—), 男, 河南漯河人, 硕士研究生.

梁留科(1962—), 男, 河南宜阳人, 教授, 博士生导师. 研究方向: 旅游地理、 智慧旅游.

F291

A

1009-4970(2017)08-0041-09