粳稻品种主要农艺性状的灰色关联和聚类分析

王曙光,杨武广,葛 胜,李 洁,王 君,袁秋勇(.扬州市农业委员会,江苏 扬州 500; .扬州市邗江区农业委员会,江苏 扬州 009)

粳稻品种主要农艺性状的灰色关联和聚类分析

王曙光1,杨武广2,葛 胜2,李 洁2,王 君2,袁秋勇1

(1.扬州市农业委员会,江苏 扬州 225001; 2.扬州市邗江区农业委员会,江苏 扬州 22009)

对14个粳稻品种(系)的9个主要农艺性状进行灰色关联分析和系统聚类分析。灰色关联分析结果表明,与产量关联度较强的性状是单株穗重、有效穗数、每穗粒数、株高,在粳稻高产育种中,应重点选择穗粒并重、有效分蘖多,株高适宜的优良品种(系), 而经济系数、单株干重、千粒重、全生育期、结实率等可作为田间选择的参考性状。系统聚类分析将14个粳稻品种(系)划分为3类,第Ⅰ类群穗大粒多、产量高,第Ⅱ类群穗粒结构协调,产量潜力较大,都是值得推广的优良品种(系)。

粳稻; 农艺性状; 产量; 灰色关联分析; 系统聚类分析

江苏是全国粳稻生产和消费大省,粳稻年种植面积占全国的20% 左右,占全省水稻种植面积的90% 左右,是南方粳稻种植面积最大的省份[1- 2]。近年来,优质已超越高产成为江苏省粳稻育种的首要目标[3],但高产始终是育种工作者追求的主要目标,只有在产量较高的基础上,优质、多抗等性状才具有实际意义。水稻产量是众多相关农艺性状的综合表达,这些性状无论是在栽培措施上,还是在育种目标性状的选择上,都难以准确把握。因此,研究不同粳稻品种间主要农艺性状与产量的关系对筛选高产新品种具有十分重要的现实意义。

目前,对水稻品种主要农艺性状与产量的关系研究较多,刁立平等[4]用主成分分析方法表明,超高产粳稻品种必须有较高的穗重和适宜的穗数基础。周越等[5]运用相关、通径及聚类分析方法认为,粳稻产量与灌浆期、每穗总粒、千粒重关系最为密切。赵国珍等[6]采用表型主成分及聚类分析法认为,云南高原常规粳稻育种应适当降低植株高度,提高分蘖力,增加穗粒数、结实率和千粒重。前人多采用主成分、通径、聚类等方法进行分析,而灰色关联分析和系统聚类分析的研究较少。作者通过大田试验,运用灰色关联分析、系统聚类分析方法,对苏中地区粳稻品种(系)产量与主要农艺性状之间的主次关系进行了探讨,旨在综合评价这些粳稻品种(系),为优良品种的选育和生产实践提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

试验于2016年在江苏省扬州市邗江区公道镇河东村进行,土壤类型为腐黏土,土壤肥力中等,前茬作物为小麦。

参试的为近几年通过江苏省农作物品种审定和生产试验中表现较好的14个粳稻品种(系)。其中迟熟中粳组品种(系)13个:宁5833、宁5840、宁3818、富硒稻1号、扬农稻1号、淮稻18号、南粳52、丰粳3264、南粳0212、南粳9108、宁粳7号、苏垦118、淮稻5号;中熟中粳组品种1个:扬育粳3号。

1.2 处理设计

每个品种(系)种植面积2 000 m2,不设重复。5月20日播种,6月14—15日栽插,秧龄25 d,移栽方式为机插秧,行株距为30.0 cm×13.0 cm。总施肥量:氮肥(纯氮)280 kg·hm-2, 基蘖肥比例为6∶4,基蘖肥中基肥∶蘖肥为4∶6;磷肥(P2O5)、钾肥(K2O)用量均为150 kg·hm-2,基肥与穗肥比例为7∶3。机插后10 d 追施分蘖肥,8月1日追施穗肥。

1.3 观察记载项目

记载生育期,调查茎蘖动态,每7 d调查1次。成熟期每块田选取20穴测定株高、单株干重、单株穗重、结实率和千粒重,计算经济系数,经济系数=单株穗重/单株干重。采用5点法普查50穴,测定穗数,计算有效穗数,实割50穴测算实产。

1.4 统计分析

利用Excel 2010进行数据处理,DPS 7.05数据处理系统[7]进行统计分析。

灰色关联分析。灰色关联度分析(GRA)是对于一个系统发展变化态势的定量描述和比较,其基本思想是根据曲线几何形状的相似程度来判断关联程度,关联度反映密切程度大小,关联度越大说明因素间变化的势态越接近,其相互关系越密切。按照邓聚龙灰色关联理论[8],将供试品种(系)主要农艺性状视为一个灰色系统,将产量性状设定为母序列Y,株高、单株干重、单株穗重、经济系数、有效穗数、每穗粒数、结实率、千粒重、全生育期等性状设定为子序列,原始序列进行无量纲化转换得到标准化序列,设定分辨系数为0.5,计算产量及其主要农艺性状的关联度并排序。

系统聚类分析。聚类时将原始数据先进行标准化变换处理,然后在欧距离水平上采用离差平方和法进行系统聚类,形成聚类分析树状图。

2 结果与分析

2.1 主要农艺性状的变异特征

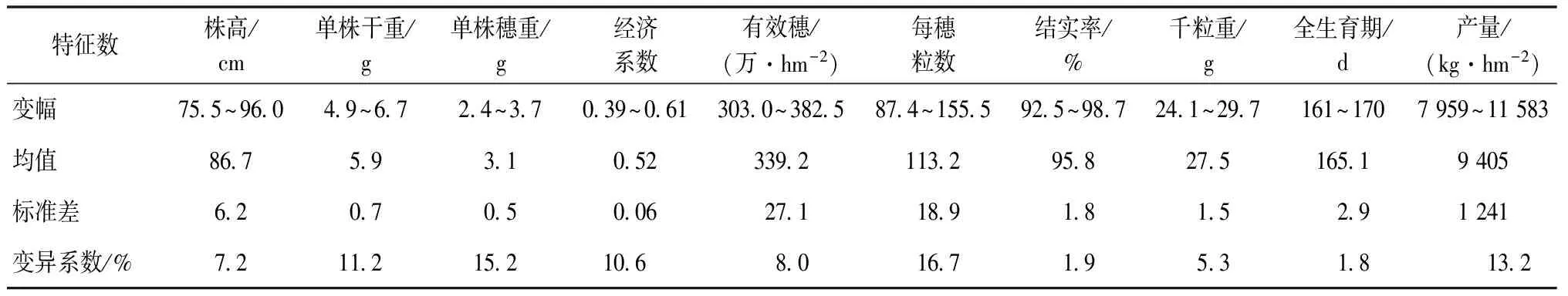

变异系数作为一种综合指标,可较好地反映出性状在品种间的变化程度。表1表明,主要农艺性状的变异系数差异较大,范围在1.8%~16.7%。其中每穗粒数(16.7%)、单株穗重(15.2%)、单株干重(11.2%)、经济系数(10.6%)、有效穗数(8.0%)、株高(7.2%)、千粒重(5.3%)的变异系数较大;而结实率(1.9%)、全生育期(1.8%)的变异系数相对较小;产量变异系数达13.2%,差异明显。说明可用品种改良和栽培措施等方法,使每穗粒数、单株穗重、单株干重、经济系数、有效穗数、株高、千粒重等性状得到有效提高,而要获得理想的结实率、生育期性状的难度较大。

表1 14个粳稻品种(系)主要农艺性状与产量的变异情况

2.2 主要农艺性状与产量的灰色关联度

灰色关联分析的目的是揭示因素间关系的强弱。关联度大小依次为单株穗重(0.699 8)>有效穗数(0.655 7)>每穗粒数(0.648 0)>株高(0.637 1)>经济系数(0.633 0)>单株干重(0.632 5)>千粒重(0.620 8)>全生育期(0.620 6)>结实率(0.585 3)。其中,单株穗重、有效穗数、每穗粒数、株高等性状与产量关联度较强,对产量作用较大;经济系数、单株干重、千粒重、全生育期、结实率等对产量也有一定影响。因此,在粳稻高产育种中,应重点选择穗粒并重、有效分蘖多,株高适宜的优良品种(系), 而经济系数、单株干重、千粒重、全生育期、结实率等可作为田间选择的参考性状。

2.3 主要农艺性状的聚类分析

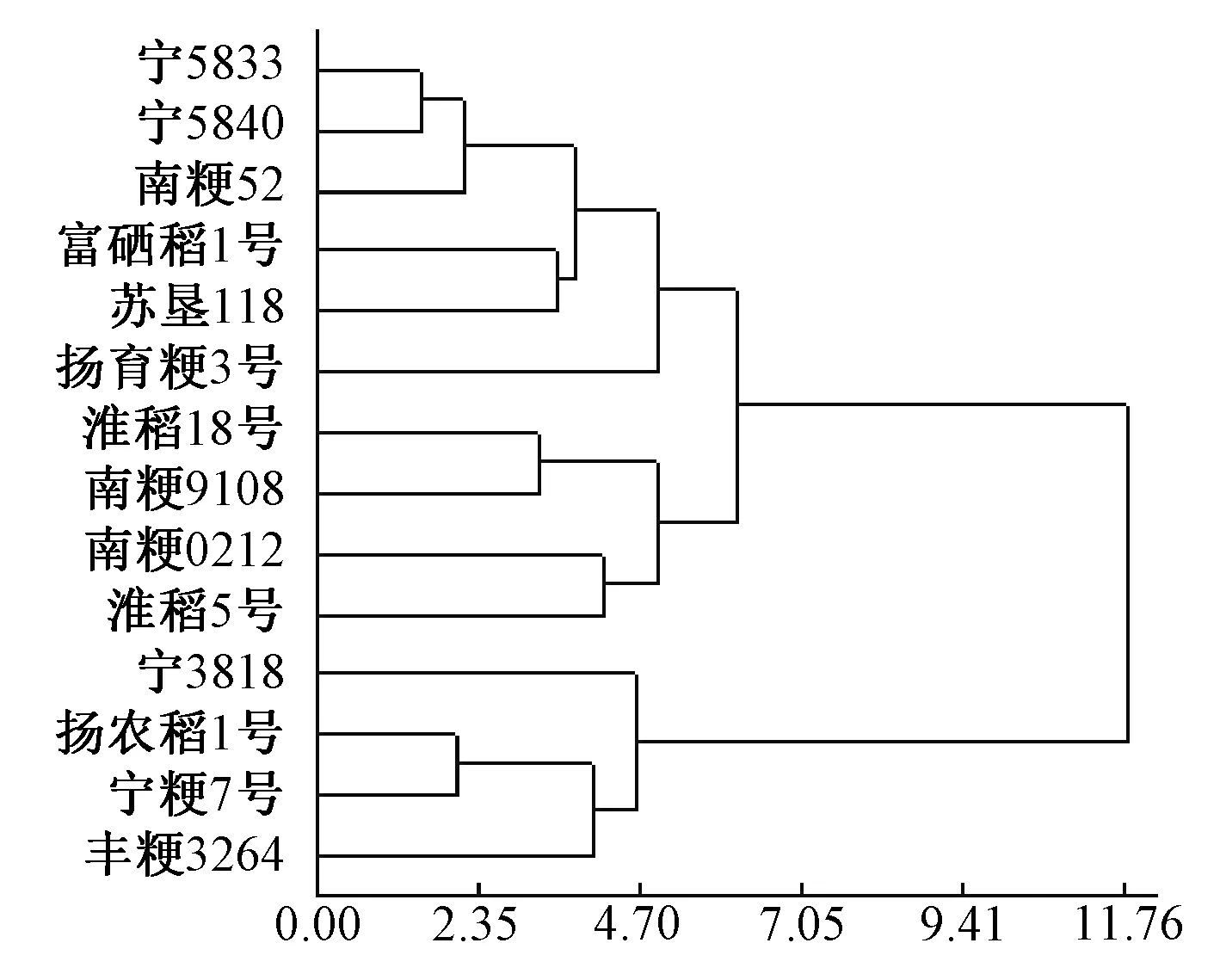

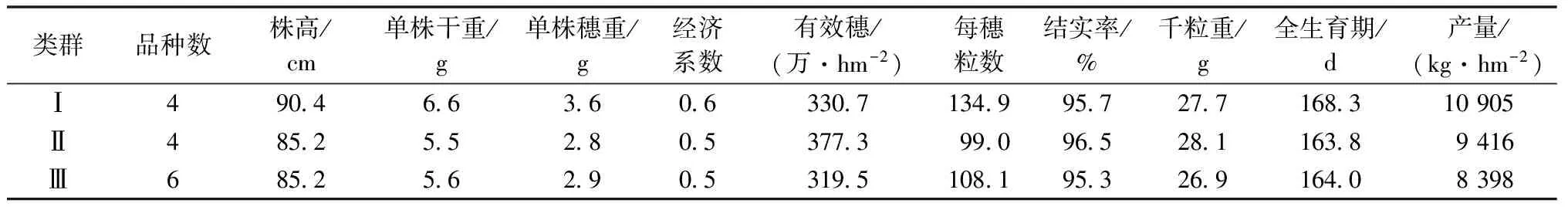

如图1所示,根据同一类群内粳稻品种(系)类间距离接近且综合性状值差异较小的原则,可以将供试的14个品种(系)划分为3大类群(表2)。

图1 14个粳稻品种(系)的聚类分析结果

表2 14个粳稻品种(系)各类群的主要农艺性状及产量情况

第Ⅰ类有宁3818、扬农稻1号、宁粳7号、丰粳3264等4个品种(系),表现为植株高,单株穗重、单株干重大,经济系数高,每穗粒数多,全生育期长,产量高。

第Ⅱ类有淮稻18号、南粳9108、南粳0212、淮稻5号等4个品种(系),表现为有效穗数多,结实率高,单株穗重、每穗粒数偏低,其他综合性状表现良好,产量较高,产量潜力较大,应通过品种改良和栽培措施提高单株穗重、每穗粒数后在生产上推广应用。

第Ⅲ类有宁5833、宁5840、南粳52、富硒稻1号、苏垦118、扬育粳3号等6个品种(系),表现为有效穗数、结实率低, 其他性状一般,产量相对偏低。

3 小结与讨论

不少研究人员采用主成分、通径等分析方法对粳稻产量与农艺性状进行分析[4- 6],但是这些分析方法要求样本容量较大,应用起来较为困难,并且研究结果也不尽一致。而灰色关联分析具有样本数量少、分析方法简单及结果准确等优点[7],近年来该方法已在农作物的遗传育种中被广泛应用[9- 10]。14个粳稻品种(系)产量与主要农艺性状的灰色关联分析表明,单株穗重、有效穗数、每穗粒数、株高是制约粳稻产量的主导因素,这与变异系数位列前5的性状有3个是吻合的,分别为单株穗重、有效穗数、每穗粒数,说明上述性状有相当大的利用优势,有待进一步挖掘。这与刁立平等[4]的研究结果较为一致。

聚类分析的依据是遗传距离,遗传距离的计算依赖于各性状的表现型,受基因型和环境共同影响,只有严格控制环境的一致性,才能得到更准确的聚类分析结果[11]。14个粳稻品种(系)系统聚类分析结果表明,第Ⅰ类群穗大粒多、产量高,第Ⅱ类穗粒结构协调,产量潜力较大,都是值得推广的优良品种(系)。虽然2016年试验水稻生长前期和后期遭遇了连续阴雨的灾害性天气,严重影响后期灌浆,有的品种的产量潜力没有得到充分发挥,但供试材料是在同一气候条件下进行的,从聚类分析结果和田间实际长势长相看,分析结果基本能反映品种(系)的特性。

[1] 花劲,周年兵,张洪程,等.南方粳稻生产与发展研究及对策[J].中国稻米,2014,20(1):5- 11.

[2] 许明,吉健安,彭汉艮.江苏省粳稻品种的选育现状分析与发展对策[J].江苏农业科学,2011,39(6):127- 129.

[3] 王才林,朱镇,张亚东,等.江苏省粳稻品质育种的现状与对策[J].北方水稻,2007 (3):14- 18.

[4] 刁立平,李余生.太湖流域粳稻品种主要农艺性状分析[J].南京农业大学学报,1999,22(3):1- 4.

[5] 周越,张秋梅,陈荣江.粳稻新品种的产量性状相关性及聚类分析[J].河南科技学院学报(自然科学版),2016,44(3):15- 21.

[6] 赵国珍,世荣,刘吉新,等.云南高原常规粳稻主栽品种农艺性状分析[J].西南农业学报,2015,28(5):1857- 1862.

[7] 唐启义,冯明光.DPS数据处理系统:实验设计、统计分析及模型优化[M].北京:科学出版社,2006:907- 932.

[8] 邓聚龙.灰理论基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2002:122- 123.

[9] 景小兰,史根生,史关燕.不同糜黍品种灰色关联度分析及综合评价[J].农学学报,2016,6(7):13- 18.

[10] 苟升学,肖金平.陕西省夏大豆产量与主要农艺性状的通径及灰色关联度分析[J].江西农业学报,2016,28(9):18- 22.

[11] 周丽艳,郭振清,马玉玲,等.春小麦品种农艺性状的主成分分析与聚类分析[J].麦类作物学报,2011,31(6):1057- 1062.

(责任编辑:张才德)

S511

:A

:0528- 9017(2017)09- 1507- 03

2017- 06- 10

国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS- 01- 45);江苏省农业三新工程项目[SXGC(2015)217]

王曙光(1977—),男,江苏沭阳人,高级农艺师,硕士,从事农作物栽培技术研究与推广工作,E- mail:nonglj@163.com。

文献著录格式:王曙光,杨武广,葛胜,等. 粳稻品种主要农艺性状的灰色关联和聚类分析[J].浙江农业科学,2017,58(9):1507- 1509.

10.16178/j.issn.0528- 9017.20170902