早籼稻中早39超高产群体的产量构成分析

林太赟,张 胜(台州市种子管理站,浙江 台州 318000)

早籼稻中早39超高产群体的产量构成分析

林太赟,张 胜*

(台州市种子管理站,浙江 台州 318000)

采用通径分析、相关和回归统计方法分析不同产量水平下中早39的产量结构,探讨各产量构成因子间的内在联系和对产量贡献的大小。结果表明,中早39各 产量构成因子对产量的效应大小排序为:粒重和有效穗排在前,每穗实粒数次之,结实率最后。中早39早籼稻栽培超高产高效栽培的技术途径是增加穗数、稳定粒重、保结实率。

早籼稻; 中早39; 超高产群体; 产量构成因子

中早39是中国水稻研究所育成的优质中熟早籼稻,2012年通过国家品种审定,已被农业部确定为常规超级早稻。具有抗性强、结实率高、穗大粒多、熟期适中等特点[1]。中早39近年来在浙江大面积推广,成为浙江省常规早籼稻主导品种。2013年,浙江省诸暨市的2个中早39早稻“百亩方”,产量分别达到了10.240和9.880 t·hm-2,创早稻高产纪录。为进一步开发利用早籼稻中早39的高产高效潜力,采用通径、相关和回归统计方法对近年来中早39田间试验数据进行分析,明确中早39超高产群体的产量构成,为中早39的超高产高效栽培提供技术支撑。

1 材料与方法

采用浙江各地2012—2015年中早39测产田块和试验共47组数据。各组数据均有有效穗(X1)、每穗总粒数(X2)和实粒数(X3)、结实率(X4)、

千粒重(X5)和产量(Y)。按产量>9.0 t·hm-2、≤9.0 t·hm-2且>7.0 t·hm-2、≤7.0 t·hm-2分为3组,采用SAS软件对产量因子和产量进行差异显著性、通径、相关和回归分析[2- 4]。

2 结果与分析

2.1 不同产量水平的群体结构

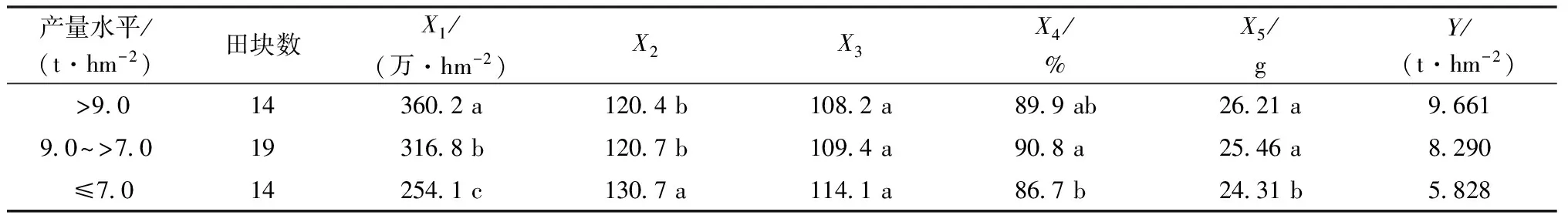

从表1可知,中早39的产量随着有效穗、结实率的增加而上升,随着每穗总粒数、每穗实粒数降低而减少。有效穗数在不同产量水平间存在显著差异,产量>9.0 t·hm-2组最多;结实率,产量≤9.0 t·hm-2且>7.0 t·hm-22个组显著高于产量≤7.0 t·hm-2组;每穗总粒数、每穗实粒数和结实率,产量≤7.0 t·hm-2组均显著低于其他2个产量组;千粒重,产量>9.0 t·hm-2和≤9.0 t·hm-2且>7.0 t·hm-22个组显著高于产量≤7.0 t·hm-2组。

中早39采用超高产栽培时(实产>9.0 t·hm-2),通常对产量群体结构的要求是有效穗360万·hm-2,每穗总粒数120粒,每穗实粒数108粒,结实率保持在89.9%,千粒重26.2 g 左右;以中等水平栽培时(实产8.28 t·hm-2左右),通常对产量群体结构的要求是有效穗316万·hm-2,每穗总粒数120粒,每穗实粒数109粒,结实率保持在90.8%左右,千粒重25.5 g左右。

表1 早籼稻中早39不同产量水平的群体结构表现

注:同列数据后不同小写字母表示其差异达显著水平。

2.2 产量与产量因子的相关分析

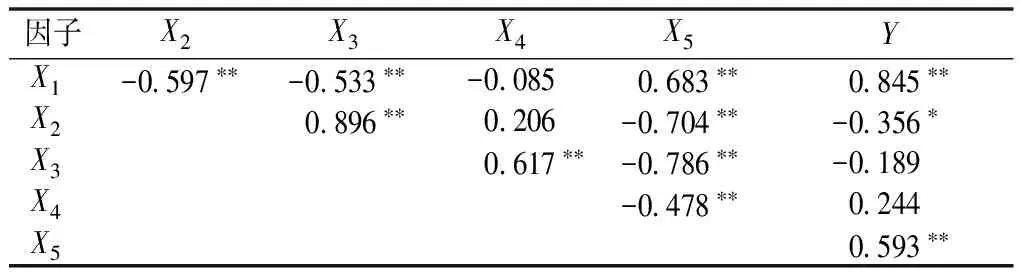

从表2可知,对于中早39产量因子与产量的相关性,有效穗和千粒重均与产量存在极显著的正相关,相关系数分别为0.845和0.593,表明有效穗和千粒重与产量的关系最紧密;每穗总粒数与产量间存在显著负相关,相关系数为-0.356,说明每穗总粒数会负影响到产量。

表2 早籼稻中早39产量与产量因子的相关系数

注:*表示达到0.05显著水平,**表示达到0.01极显著水平。

对于各产量因子之间的相关性,有效穗与千粒重、每穗总粒数与每穗实粒数、每穗实粒数与结实率之间均存在极显著的正相关。有效穗与每穗总粒数、每穗实粒数,千粒重与每穗总粒数、每穗实粒数、结实率之间存在极显著的负相关。因此,生产中应明确减少产量因子间的负向关系,尽力发挥各因子对产量的正向效应。

2.3 产量与产量因子的多元逐步回归分析

通过对中早39产量及相关数据采用多元回归分析[5],经逐步回归最优方程为:

746.22。

建立的多元回归方程F值为191.61,达到极显著水平(P<0.01)。因变量产量(Y)与有效穗、每穗实粒数、结实率和千粒重4个产量因子自变量的偏回归系数均达到了极显著水平,每穗总粒数因不显著未进入回归方程。多元决定系数R2=0.959,表明产量的95.9%是由这4个产量因子决定的。因此,可以用该多元回归方程预测中早39产量。

2.4 产量因子与产量的通径分析

对入选的4个主要产量因子与产量进行通径分析以明确各产量因子对产量的贡献度[6]。结果(表3)表明,4个主要产量因子中有效穗和千粒重对产量的直接效应较大,直接通径系数分别为0.684和0.686;结实率对产量的直接效应较小,直接通径系数为0.304。

表3 早籼稻中早39产量因子与产量的通径系数

对于间接效应,有效穗通过粒重作用于产量的正向间接效应最大,为0.468,千粒重通过有效穗作用于产量的正向间接效应也较大,表明有效穗数和粒重相互促进,有效穗数和穗实重增加而增产。结实率与实粒数之间的间接效应也均为正向作用。每穗实粒数和粒重通过彼此的间接通径系数较大且为负值(-0.539和-0.415),是2个相互制约的产量因子;其他因子的间接效应很小或为负效应。

3 小结与讨论

早籼稻中早39的不同产量水平的高产群体构成有显著差异。产量与5个产量因子(有效穗、每穗实粒数、每穗总粒数、结实率和千粒重)之间存在着复杂的相关关系,各产量因子之间也存在着正向或负向的相关关系。各产量因子作用于产量的效应大小为:粒重和有效穗在前,每穗实粒数次之,结实率最后。通径分析发现每穗实粒数与粒重相互制约,在实际生产中需协调好两者关系。

应当处理好单株产量与粒重的关系。通常情况下,大幅度增加每穗实粒数可使水稻产量显著提高,从而易忽视水稻粒重的增产作用。本研究发现,中早39的粒重对产量作用明显。日本超高产选育的北陆130号千粒重约48 g,比对照品种高15%,比高产品种(中国91号)增产10%以上[7],表明显著提高粒重也是可行的。因此,中早39要进一步增加产量,还必须注重提高千粒重。有效穗与千粒重的关系应是负相关的,即当穗数增加时,千粒重会下降[8]。本研究结果发现两者之间存在正相关,这需要更进一步的试验来验证。综合分析结果认为,在生产中,实现早籼稻中早39超高产群体高效栽培的技术途径是增加穗数、稳定粒重、保结实率。

[1] 寿建尧,杨长登,戚航英. 超级早稻“中早39”单产超600 kg/667 m2机插精确定量栽培技术体系和应用研究[J]. 上海农业科技,2015(4):44- 46.

[2] 孙成明,王余龙. 水稻拔节期叶片形态特征与产量因子的回归分析[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版),2005,26(2):71- 73.

[3] 刘伟明. 中浙优1号产量性状与产量的相关回归及通径分析[J]. 中国农学通报,2008,24(10):232- 235.

[4] 任红松,吕新,曹连莆,等. 通径分析的SAS实现方法[J]. 计算机与农业,2003(4):17- 19.

[5] 杨廉伟,王会福,陈将赞,等. 浙江省天台县晚稻褐飞虱发生关键因子分析与逐步回归预测[J]. 中国农学通报,2010,26(12):227- 232.

[6] 程永盛,廖耀平,何秀英,等. 水稻收获指数与单株产量及其构成因素的相关和通径分析[J]. 广东农业科学,2006(9):36- 38.

[7] 刘建丰,袁隆平. 超高产杂交稻产量性状研究[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版),2002,28(6):453- 456.

[8] 国光泰史,钱前. 日本水稻育种的现状与展望[J].中国稻米,2000,6(1):42- 43.

(责任编辑:张才德)

S511

:A

:0528- 9017(2017)09- 1510- 02

2017- 07- 12

台州市科技计划项目(102TG01)

林太赟(1962—),男,浙江台州人,高级农艺师,从事农业技术推广工作,E- mail:linty0619@126.com。

张 胜,男,高级农艺师,从事农业技术推广工作,E- mail:zhsh1218@126.com。

文献著录格式:林太赟,张胜. 早籼稻中早39超高产群体的产量构成分析[J].浙江农业科学,2017,58(9):1510- 1512.

10.16178/j.issn.0528- 9017.20170903