浅析美国涉及商业方法专利的审查政策历程

张子路 唐俊峰

浅析美国涉及商业方法专利的审查政策历程

张子路⋆唐俊峰⋆⋆

本文从申请量变化趋势入手,按时间顺序梳理美国涉及商业方法专利的审查政策变化的具体事件,梳理一系列具有影响力的案例的历次司法判决对申请量的影响。本文还展现了涉及商业方法的专利判例在不同时期被推翻、替代的历程,反映了随着美国司法实践的发展对涉及商业专利审查政策的曲折变化。通过分析这些判例对各年度申请量的影响,可以看出美国阶段性专利审查政策表现出控制或鼓励之间摇摆的政策倾向,有助于理解我国《专利审查指南》修改可能导致的对申请量的影响。

美国 商业方法 专利 审查政策

一、引 言

国家知识产权局于2017年4月1日起施行新修改的《专利审查指南》。其中在《专利审查指南》第二部分第一章第4.2节第(2)项之后新增一段:“【例如】涉及商业模式的权利要求,如果既包含商业规则和方法的内容,又包含技术特征,则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”从而明确了对涉及商业规则和方法专利的审查政策。在当今“互联网+”、电子商务、大众创业的时代背景下,这样明确审查政策对涉及商业规则和方法的专利将会产生重大的推动作用。

当今世界,各国的专利审查政策已经不是孤立的,而是相互影响的。本文以较早涉及商业方法专利的美国专利审查为样本,通过按时间线整理分析美国专利商标局(USPTO)的审查政策的历次变化,来观察专利审查政策历次变化对美国相关专利申请的影响,分析商业方法专利相关审查政策的曲折历程,有助于更加深入地理解我国相关政策出台的背景和其可能产生的重要影响。

二、美国审查政策变化的历程分析

(一)美国涉及商业方法专利的申请量变化

1799年3月19日,第一个商业方法专利被授予了Jacob Perkins of Massachusetts,其是一种检测伪造票据的系统,但是该案卷的记录因为在1836年的美国专利商标局火灾中丧失所以其内容只能猜测。在美国由这一个申请开启了商业方法申请的序幕。下文中把USPTO涉及商业方法专利申请量与美国涉及商业方法专利的审查政策变化相联系进行分析,更能直观体现这一进程。

为此,笔者检索美国涉及商业方法专利的申请量变化。在Incopat专利分析网站的检索系统中,以美国专利分类UC的705为入口检索到141 251件涉及商业方法的专利申请,检索时间是2017年8月3日。根据其申请量按年份统计,可得到如图1所示的趋势。

图1中申请量统计是基于UC的705分类的公开文本,由于公开文本时间通常滞后申请日18个月的原因,2015~2016年的申请在当前还未全部公开,因此看上去2015~2016年的申请量大幅度消减,但实际2015~2016年申请量应该高于图1中所示的申请量。

图1 USPTO商业方法专利申请量年度趋势图

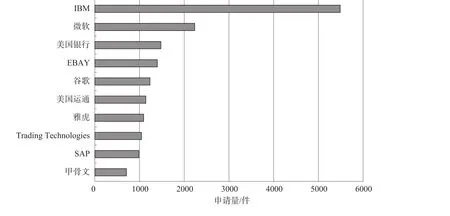

图2 USPTO商业方法专利前十大申请人申请量对比图

从申请人入口分析,在UC的705分类下,累计申请量最多的前10家企业如图2所示,其中可以看出,IBM、微软、美国银行、EBAY、谷歌等公司名列前茅。

(二)美国审查政策变化的历程

以历史事件为顺序,根据政策变化和申请量联合分析,直观体现申请量量变与审查政策质变的互动发展进程。

1.第一阶段(1994~1997年):从无到有

美国早期并不保护商业方法专利,1994 年的美国专利审查程序指南(MPEP)规定尽管明显属于过程或者方法,但是从事商业的方法可因为不属于该法律分类而被驳回。即规定了商业方法不属于法定可专利主题。

转折发生在1996年2月28日,美国专利商标局公布了与计算机相关发明的审查指南。其中对于计算机软件的可专利性采取了宽泛解释的态度,对于商业方法相关专利申请的审查不再单独规定,而是与其他涉及计算机程序的软件发明专利申请采用同样的审查标准和程序,也就是说,审查员不能因为该申请属于商业领域的方法而予以驳回,而是更加强调专利的实用性。该指南称:“发明没有必要显示技术贡献的实际存在,而只需在技术领域内并产生一种‘有用、具体而且确实的效果’。”

2.第二阶段(1998~2001年):扩张标准

1998 年 7 月裁决的 State Street Bank&Trust 公司诉 Signature Financial Group 有限公司(即State Street Bank 案)标志商业方法专利首次复出水面。在该案中,State Street Bank&Trust 公司对Signature Financial Group 有限公司的一项专门用于管理金融服务信息的数据处理系统的专利提起诉讼。在一审判决中,马萨诸塞州地区法院以不符合法定主题为由判定该项专利无效。但该判决在上诉审判中被联邦巡回上诉法院推翻,该法院认为 Signature Financial Group有限公司的数据处理系统(一种管理共同投资基金投资经营的计算机会计系统)不应该因为它是一种商业方法而被排除在专利之外。根据法院的判决,只要 Signature Financial Group有限公司的技术通过了专利性的标准审查,它被授予的专利就应该是有效的。1998 年 7 月,联邦巡回上诉法院对AT&T公司诉Excel 通信有限公司一案(诉讼客体是 AT&T 公司所拥有的一件长途电话计费系统专利——电话通话信息记录系统)得出了类似的结论。

1999 年 9 月,Amazon.com 通过网络定购货物的系统和方法被授予美国专利(US5960411)。这通常被人们称为“一次点击”专利(one-click),该发明涉及的是一套电子商务系统,它提供的方法和系统可以减少购货人与客户机系统间的行为及客户机系统与服务器系统间的数据传送,从而使电子交易更加方便安全。

20 世纪 90 年代末美国法院的裁决令许多公司纷纷为商业方法寻求专利保护并把这一主题置于战略日程的首要地位。由此带来了这一领域专利申请的持续上升。事实表明在美国申请商业方法专利并不过分复杂,但在欧洲寻求保护要艰难得多,而日本的态度则介于二者之间。《欧洲专利公约》有可能要作出一些修改,将第 52 条第(2)款中把计算机程序排除在保护范围之外这一点去掉,并把单纯的商业方法包含在内,但这尚未付诸实施。

2000 年 3 月USPTO提出了商业方法专利行动计划。

2000年5月,美国有关商业方法的专利已有4 500~5 000件,由于没有准确的关于商业方法的细分类,这些文献主要被分在第 7 版《国际专利分类表》(IPC)中的相关分类位置G06F 17/60(以行政管理、商业、经营、监督或预测为目的的数字计算设备或数据处理设备或数据处理方法)中。

2000 年 6 月 14 ~16 日, 日 本 特 许 厅(JPO)、USPTO 和欧洲专利局( EPO) 在日本东京举行了专家会谈,就有关商业方法发明问题进行了研究和讨论。三局一致认为,使用计算机实现的商业方法必须具有技术内容才有获得专利权的资格;把已被实施了的公知的商业方法只是作通常的自动化处理得到的发明不具有创造性。以此将作为商业方法发明的专利性的判断基准。

2001年3 月 12 日,USPTO在网上公布了一个有关专利商业方法的新网页,该网页包括如:商业方法白皮书,US分类表中与商业方法有关的大类 705 分类表,大类 705 核心数据库及其申请数据,修改后的关于由计算机完成的发明审查指南,有关商业方法的重要案例和文章,独立发明人网址,商业方法发明有关问题的解答等。

2001年 5 月报道,在美国得到授权的Amazon发明案和 Signature发明案,在日本申请专利时遭到驳回。

2001年6月,USPTO在网上征求公众对审查中用于检索由软件实现的商业方法专利现有技术数据库的意见,同时请求公众提供判定电子商务发明新颖性的其他有关新信息及新资料。其目的是确保在商业方法这一迅速涌现的技术领域中专利的高质量。USPTO在网上公布了已有的商业方法专利数据库的全部信息。

第二阶段小结:美国最初审查实践中商业方法审查标准是宽松、扩张性的标准。由此导致申请量的快速增长,从1998年申请的1 040件,迅速增加到2001年申请的8 685件。随着文献的积累,相关的分类号也在酝酿发展,美国审查标准与日本、欧洲的审查标准也在实践中碰撞和协调。

3.第三阶段(2002~2007年):建立标准

2002 年1月,JPO 发表文章对 JPO、USPTO、EPO 三方有关商业方法发明共同检索报告书作了概述。三方一致同意,由于在商业方法领域找到有关现有技术文献的可能性很高,为提高检索质量,三局除了在新的商业数据库及搜索引擎方面交换信息外,还应将检索工具/资源和包括USC、ECLA和FI/F-term运用方面的信息进行交换。

2003 年 4月23日,Amazon.com 网站的“一次点击购物方法”(one-click shopping)在EPO获得专利授权,专利号为 EP0927945B1。对此,欧洲各界众说纷纭,许多人认为EPO这样做实际上是不符合《欧洲专利公约》规定的可专利的要求。这在欧洲掀起了对商业软件可专利性的新一轮辩论高潮。

2003年6月4~13日,世界知识产权组织(WIPO)的56个成员国在日内瓦召开了一次会议,与会成员国一致同意,为传统知识发明和商业方法专利创建新的类目,并将其纳入便于检索和查找各技术领域专利信息的国际分类系统。IPC 修订工作组同意创建一个关于商业方法专利的临时小类(G06Q),类名为:特别适用于行政、贸易、金融、管理、监督或预测用途的数据处理设备或方法。尽管对商业方法的法律保护还存在争议,但建立相关分类工具对检索这类专利申请中包含的相关信息非常必要。

2004 年2月11日,USPTO和EPO召开了一次关于商业方法分类 G06Q 小类细分的讨论会议。会议建议将G06Q 分成五个大组:经营和管理、付款协议或方案、电子商务、金融和保险、适合特定商业部门的系统或方法。在各个大组下面又细分多个小组。

2004年4月,正当欧盟要求限制软件专利的授予范围以及规定纯商业方法不可授予专利权之时,要求 USPTO 严格可专利性标准的呼声越来越高。美国电子前沿基金会(EFF)发起了一场抵制商业方法专利的新运动,即“专利搜捕工程(Patent Busting Project)”,目的是寻找相关侵害证明,尤其是尽力找出某些专利申请前已被公知公用的事实以便于提出无效证据,一旦找出那些对公众利益损害最严重的专利,EFF 便针对它们逐一向USPTO提出复审请求。EFF认为,每年都有数量庞大的不良专利申请未按美国专利审查程序的规定充分审查而获得了授权。例如,一次点击在线购物(One-click online shopping)。EFF还认为不良专利也会威胁到自由表达,如果允许过度扩张的专利权利要求,则会失去由软件和技术带来的表达自由。

在USPTO 2005 年版过渡指南中,引入State Street 案和AT&T 案判例中“有用的、确定的和确实的效果”判断标准,作为可专利主题的常规判断标准。State Street案与AT&T案常被称作为革命,其授权的机器或用机器实施的方法是审查员有时认为应排除专利保护的主题。也许是受到了这两个案件中某些概括性语言的鼓舞,大量的更加上位的“方法”蜂拥而至。经过评议后,该USPTO 2005 年版过渡指南在2006年成为正式的审查标准。

2006年3月8日,USPTO专利申诉与抵触委员会对一件涉及纯商业方法专利申请作出维持驳回的复审决定。该案涉及的是申请日为1997年4月10日的08/833892号发明专利申请(简称“Lundgre案”)。其名称为“能源风险管理方法”。USPTO不再因为主题涉及“商业”而不是其他而拒绝其权利要求。但是,关于法定保护主题以及用什么检验方法确定保护主题仍然留存许多问题。

第三阶段小结:在这一时期,商业方法专利申请从美国向外扩张,审查标准在实践中逐步引起欧洲、日本审查标准的松动。相关国家一起开展审查检索合作、协调审查标准,并建立了相关的IPC分类号。申请量发生量变的同时,不免引起反对和争议的声音,2002~2004年申请量在这些争议声音中有所回调。但在2005年版过渡指南的“有用的、确定的和确实的效果”判断标准的指引下,申请量平稳增加并最终在2007年创造了一个高峰,达到11255件。

4. 第四阶段(2008~2009年):严格标准

2008年10月30日,美国联邦巡回上诉法院举行全院庭审对In re Bilski商业方法专利申请案(即Bilski案)作出裁决,认定该案所涉的对以固定价格销售的商品进行消费风险管理的方法专利申请不符合美国专利法第101条可专利性主题的规定,维持了专利申诉与抵触委员会决定。美国联邦巡回上诉法院在此案的审理中摒弃了对商业方法专利申请惯用的“有用的、具体的和有形结果”的判断方法,而引用了美国联邦最高法院于20世纪 70 年代作出的“机器或转变”先例判决。美国联邦巡回上诉法院认为:State Street 案和AT&T 案判例中所持观点都只是针对由机器执行的方法权利要求,而机器则是落在美国专利法第101 条中的保护客体,因此机器执行的方法在本质上就作用于并转换物理主题,并且落入美国专利法第101 条中的“方法”保护客体中。但是,对于“非机器执行”的方法,由于它们的抽象性,就会出现关于美国专利法第101 条的争议。不能因为具有“有用的、确定的和确实的效果”,就直接判定“非机器执行”的方法(例如纯粹是数据记录的方法)是法定主题。

2009 年8 月24日,美国专利商标局开始实施新的过渡指南,用于评价专利申请保护主题的适格性,新版过渡指南放弃了“有用的、确定的和确实的效果”标准,转而采用“机器或转换”测试来确定一项方法权利要求是否存在“占先”。这一改变,显示出USPTO 对于“非机器执行”的商业方法、软件、算法运用等采取了更加严格的审查标准,纯粹的商业方法发更加难以获得专利保护。

第四阶段小结:Bilski案的诉讼进程,体现了对商业方法专利逐渐采用更加严格的审查标准,收紧了商业方法专利的授权标准。在申请量上反映出2008~2009年的下降趋势。

5.第五阶段(2010~2013年):去标准化

2010年,美国联邦最高法院对Bilski 案审理作出判决,虽然判决结果支持了联邦巡回上诉法院的结论,但是在商业方法专利的授权标准上却适当进行了放松。联邦最高法院认为,“机器或转换”标准是一种重要的、具有实用价值的线索或调查工具,但却不认可它是唯一的判定标准。

2012 年9 月16 日,在美国总统奥巴马签字批准的美国新发明法案中,对商业方法专利设立了特别的授权后重审程序。这一变动也表明美国当前对商业方法专利权持更为谨慎的态度。美国发明法案引入“涵盖商业方法的重审程序”,旨在减少保护范围过宽的商业方法专利数量。然而,2012 年9 月设立的“涵盖商业方法的重审程序”是一项临时措施,将于2020 年9 月15 日终结,其后美国专利商标局将不再受理任何涵盖商业方法的重审案件。

第五阶段小结:判决对商业方法专利的授权标准进行了选择性的放松,使得原来的“标准”不再是唯一标准,在申请量上反映出2010~2013年的反弹增长趋势。

6. 第六阶段(2014~2017年):再度严格

2014 年6 月19 日,美国联邦最高法院对 Alice公司诉CLS银行侵权一案进行了判决, 维持了联邦上诉法院关于Alice公司的涉及商业方法的申请不可专利的判决,认定其方案是不可专利性主题。判决中确立了专利适格性判断“两步法”,即在判断一项权利要求是否具有专利适格性之时第一步要确定权利要求是否指向方法、机器、产品或组合物这四类法定主题范畴。如果不符合这四类,则权利要求主题不适格;如果符合这四类,就继续审查专利适格性,进入第二步。在第二步中,首先需要确定涉诉权利要求是否指向自然法则、自然现象或抽象概念这些不具有专利适格性的基本工具本身。如果答案是否定的,权利要求主题适格,应继续审查专利适格性的其他实质要件及程序要件;如果答案是肯定的,则需要进一步评估权利要求作为一个整体是否具有专利适格性。USPTO迅速响应,于2014 年12 月16 日发布了2014年可专利主题临时指南,并征求了公众意见。

在2015年7 月,美国联邦最高法院更新发布了商业方法专利适格性的暂行速查指南,明确指出要重点审查涉及抽象概念的专利申请的适格性。能够肯定的是商业方法不会因为美国专利法而被排除,在满足一定条件下的申请是具有可专利性的。[1]

至今虽然还没有里程碑意义的法院判例,但是从审查实践中已经显出端倪。例如,对公开号US2013080245A1涉及广告的专利申请的审查中,其同族专利在日本于2014年4月获得授权,然而在USPTO于2015年发出“一通”、2016年发出“二通”都指出客体问题,2016年5月修改再审,却被“三通”“四通”持续指出属于简单“抽象概念”。在2017年1月的修改之后,其权利要求保护范围已经比JPO授权权利要求保护范围还要小,但依然被“五通”指出属于“抽象概念”。这都反映出USPTO对商业方法专利授权标准再度收紧。这反映在申请量上的变化就是, 2014年以来申请量的大幅度下跌。

第六阶段小结:2014年Alice案之后,商业方法专利授权标准趋于收紧,然而,相关政策的变化有赖于诉讼和法院判决,目前处于量变到质变的积累期。可以预见在不远的将来,是否扭转目前的趋势,有待相关判决。

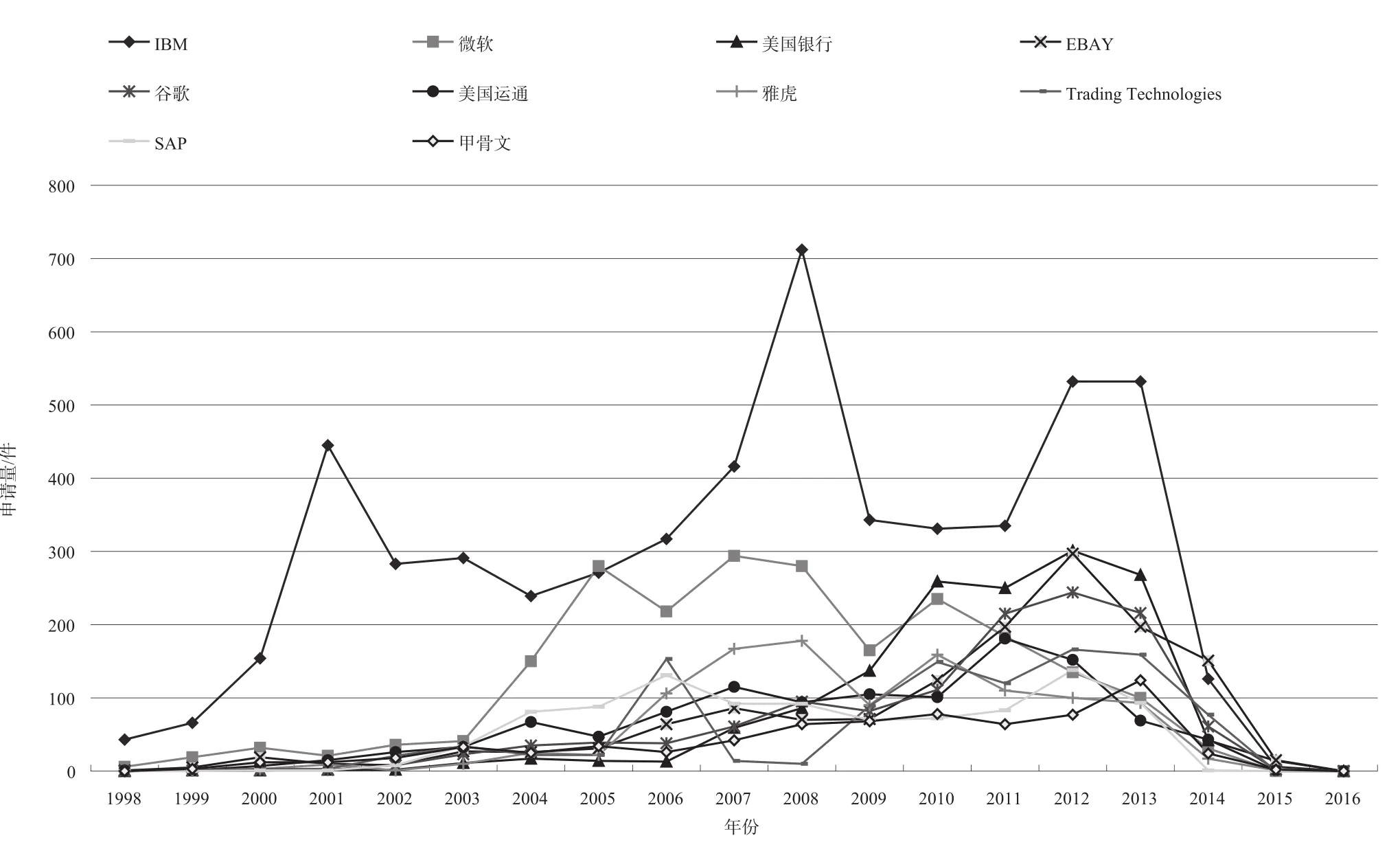

对照以上各个阶段划分,以各家公司申请量为例来看审查政策阶段化的影响,从图3中可以看出,随审查政策变化,IBM反应最敏锐。

四、最新动向

2017年5月,据最新报道,在Alice案的判决中确立的上述“两步法”经过两年多的实践引起很大争议,美国知识产权法律协会(AIPLA)据此针对美国专利法第101条(即专利适格性的标准)提出了修正案,从而替换美国联邦最高法院2014年6月在Alice案中确立的检验专利适格性“两步法”。

目前的美国专利法第101条内容为:凡是发明或发现任何新颖而有用的方法、机器、制造品、组合物或其任何新颖而有用的改进的人,可以获得专利,但须符合本篇规定的条件和要求。美国知识产权法律协会提出的修正案为:可受专利保护的发明为(a)专利适格客体:凡是发明或发现任何新颖而有用的方法、机器、制造品、组合物或其任何有用的改进的人,将有资格获得专利权,但须符合本法规定的条件和要求。(b)专利适格客体的唯一例外:如果权利要求所要保护之客体不符合本条(a)款之规定,但其从整体上考量是存在于自然界且独立于并早于任何他人行为,并可以由人类思想独立实施,则其依然具备专利适格性。(c)唯一的适格性标准:一项发明只要符合本条(a)、(b)两款的规定,则不必考虑本法第102条、第103条、第112条的规定,即无须考虑发明的制造或发现方式,也无须考虑该发明是否包含创新性构思。美国知识产权法律协会认为其提出的修正案可以为未来出现的新技术及不可预见的技术提供合理范围的适格性标准,同时为了提高可预测性与限制司法干预使得法律更加透明化。

图3 USPTO前十大申请人申请量的年度变化趋势图

由此可见,美国法律界正在酝酿对商业方法专利审查政策新的修改,并且审查标准有走向宽松的企图,一旦形成正式的审查指南或判例,目前美国商业方法专利申请量下降趋势应该会有阶段性转变。

五、结 语

通过梳理美国涉及商业方法专利的审查政策变化的具体事件可以看出,在1998年7月裁决的 State Street Bank案,法院认为 Signature Financial Group有限公司的数据处理系统不应该因为它是一种商业方法而被排除在专利之外。这样的观点与我国《专利审查指南》的最新修改内容含义有共通之处。然而,美国法律是普通法系统,一系列具有影响力的判例,判例本身会被援引,会立即影响到之后的法律行为。而我国制定法律法规通常在多个案例实践之后进行总结论证,才能修改更新法律法规,是事后立法,滞后于案例实践。由此可见,我国修改《专利审查指南》已经是在申请量开始大幅增长的情况下。而美国的判例之后,立即影响了申请量的变化。再借鉴美国申请量变化的规律,着眼未来,我国修改《专利审查指南》之后,涉及商业方法的专利申请量也很可能会大幅度增长,尤其会引起国外申请人在我国申请量的大幅度增长。

[1]杨颖.主要国家商业方法可专利性的比较分析[J]. 电信网技术 , 2017(1) :8-10.

国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心。

**作者单位:国家知识产权局专利局电学发明审查部 。