批评话语分析理论视域下中美政治话语的对比

谢 娜

阜阳师范学院外国语学院,阜阳,236037

批评话语分析理论视域下中美政治话语的对比

谢 娜

阜阳师范学院外国语学院,阜阳,236037

在批评话语分析理论视域下,从政治话语批评隐喻的视角,采用定量和定性相结合的方法,对中美两国领导人的政治演讲进行对比分析,探讨了中美政治话语中概念隐喻的类型、分布比例、及产生言语表达不同的原因。结果表明:政治话语必定蕴含着一定的意识形态和政治意境。在政治话语中,语言交际、意识形态、历史文化和社会方面的因素对话语中隐喻的出现会产生决定性作用,同时概念隐喻的应用又隐含着政治意识形态,并在一定程度上促进政治目的的实现。

批评话语分析理论;隐喻;中美政治话语

随着中美新型大国关系的不断推进,中美政治话语的互动和理解引起人们的普遍关注,双方政治话语的对比分析已成为中美学者研究的重要课题。中美政治话语涉及模糊、隐喻、排比等诸多修辞手法,修辞手法也是基于批评话语分析理论对中美政治话语进行对比研究所涉及的重要议题之一。自Charteris-Black2004年提出政治话语批评隐喻分析方法这一概念以来,中外诸多学者纷纷采用这种方法对政治话语中的隐喻修辞手法进行批评性话语分析。政治话语批评隐喻分析方法通过对政治人物在政治活动中的政治话语进行批评性话语分析,说明和阐释隐喻产生的动机和蕴含的意识形态[1]25。本研究以中美两国领导人对出访国所作的演讲为语料,采用批评隐喻分析理论,对语料中的概念隐喻进行对比,并分析话语背后隐藏的政治意识形态。

1 政治话语和批评话语分析理论概述

1.1 政治话语概述

政治话语主要指政府部门所出的语言,包括政府部门颁布的法律法规、政策文件、政府广告、政治人物的采访、政治演讲、新闻发布会等政治性语言。政治话语的特征明显:第一,政治话语蕴含着一定的政治信息。政治信息不同于一般的大众化信息,它以官方的口吻发出,如政治新闻话语、政治人物的正式讲话等。第二,政治话语的主体主要有政治家、政府单位等,政治话语主体在交流和信息传达过程中所使用的语言就是政治话语。第三,政治话语往往运用在那些与政治权利有重要联系的机构,比如政治机构、司法政治机构、立法机构等。第四,政治话语的目的在于政治信息的交流。第五,政治语言除了本国语言外还包括他国语言[2]。同时,政治话语具有多种表达方式和渠道,如以政府微博、微信文件下放等形式进行政治信息的传递等。

1.2 批评话语分析理论概述

批评性话语分析理论主要指20世纪70年代和80年代在西方语言学界兴起的一种语言流派,它源于传统的批评语言学。传统批评语言学主要是利用文体学分析技巧对非文学话语进行分析的一门学科,而批评性话语分析是对文学之外的语篇进行鉴赏的一种形式,它对话语的分析往往基于批评视角。总体说来,批评话语分析研究将主观意识形态考虑在内,把语言的社会功能与语篇分析结合起来。它立足于语言学,通过语言学分析的技巧和手法进行话语分析,并从功能语言学视角揭示出话语中所隐含的意识形态特征。批评语言学目前在社会性语篇分析中的应用比较广泛,如政治话语的批评性分析、新闻语篇的批评性分析、话语翻译的批评性分析等[3]。

1.3 批评隐喻分析方法

随着政治话语中隐喻手法的广泛使用,越来越多的批评语言学家开始关注这一现象,并从批评性分析的角度对其进行解读。批评隐喻分析主要基于认知语言学和批评语言学理论,运用语料库等手段分析政治话语中的概念隐喻现象。Charteris-Black 认为“没有一个政治隐喻不表达一定的态度和立场”。政治话语中的隐喻使用受到说话者本人的语言交流、意识形态以及所处的社会环境等因素的深刻影响。隐喻表达中势必反映出说话者的意识形态和评价性意境[4]。而隐喻表达式中的态度和立场往往通过隐性的形式传达出来,这就为政治话语意义的理解带来一定难度。批评隐喻分析手段的运用能够揭露其中所蕴含的各种意识形态特征和权力特征,这对于政治话语的理解有很大帮助。

在诸多政治话语类型中,隐喻使用最为频繁的是政治人物的演讲或新闻发布会,在这些话语语境中,政治人物为了隐性的表达自己的观点,往往会大量采取隐喻手法进行话语描述[5]。

2 批评话语分析理论视域下中美政治话语对比分析

2.1 分析对象

本文以中美两国的政治话语为例,对两国领导人在彼此国内演讲中的政治话语进行隐喻批评性分析。中国政治话语的语料共计15 178字,选自2003年12月温家宝总理在哈佛大学的演讲、2006年胡锦涛主席在耶鲁大学的演讲以及2015年习近平同志在美国西雅图欢迎晚会上的演讲。美国政治话语语料选材来自于2017年美国前总统克林顿在杭州的演讲、2009年奥巴马总统在上海与中国青年对话的演讲和2014年在亚太经合组织上作的演讲,共计12 876词。本文所选取的英汉对比语料在话语类型、年份、字数等方面都具有一定的可比性,为研究的科学性和可靠性提供了保障。

2.2 分析方法

对于中美两国领导人在彼此国内的演讲话语进行评判性分析,探究其中隐喻的政治意识形态和意境,具体分析方法或者步骤如下:第一,根据隐喻定义对所搜集语料中的隐喻进行筛选,选取真实的隐喻表达式。第二,对选出来的隐喻通过文字处理软件按照关键词进行检索和统计,将符合特定隐喻关键词的隐喻个数进行记录分析。第三,扩大含有隐喻关键词的检索范围,根据具体语境进行一一核查,从而判断出具有隐喻特性的表达式,删除不满足特定条件的关键词。第四,统计研究语料中各隐喻出现的频率,并进行概念隐喻类型分类和概念设定。第五,对中美两国政治话语中的概念隐喻进行比较,探讨隐喻中所蕴含的意识形态、传统文化和政治动机等意境。

2.3 分析结果

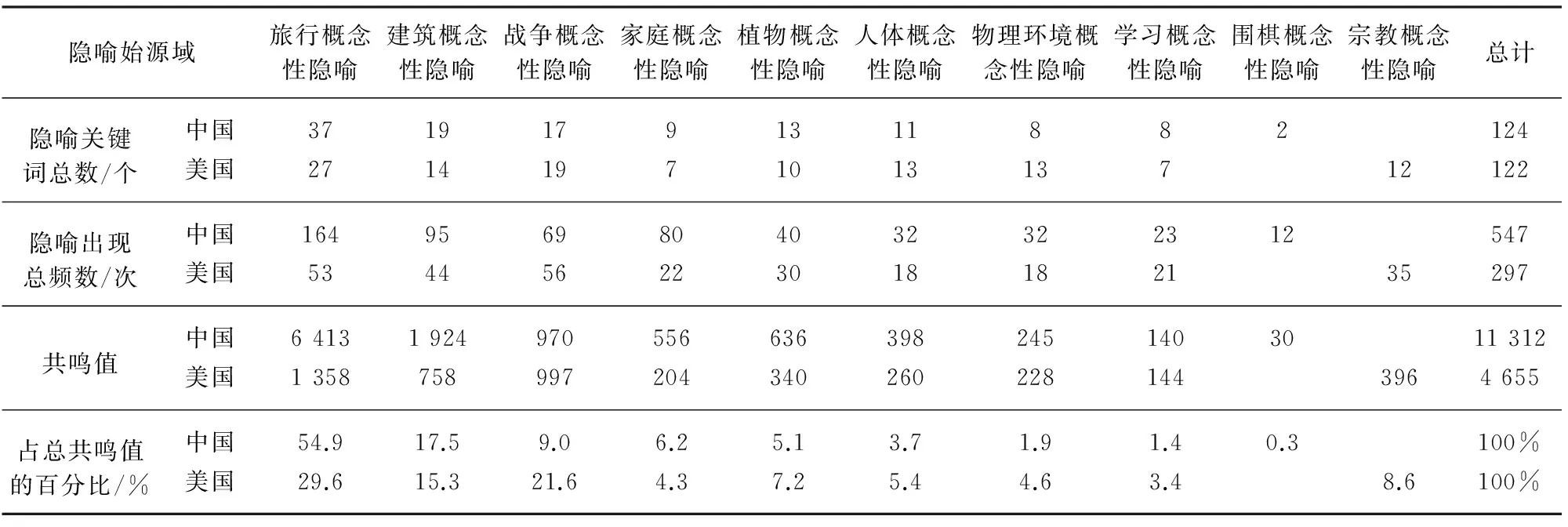

从以上政治话语批评性隐喻分析方法可以看出,中美两国政治话语中包含丰富的概念隐喻,究其原因,这些概念隐喻跟政治话语始源国家的传统文化、生活习俗、生活实际等有非常紧密的关系。中美两国政治话语中所包含的概念隐喻的类型有相同或类似的地方,比如都有植物概念隐喻、建筑概念隐喻、旅途概念隐喻等。但两国政治话语中的概念隐喻也各有其特殊之处;其中,围棋隐喻是中国政治话语中所特有的,而美国政治话语中所特有的是宗教隐喻。经统计发现,中美两国政治话语中概念隐喻分布情况如表1所示。

表1 中美两国政治话语中概念隐喻分布情况

从表1可以看出,中美两国政治话语概念隐喻的分布特征既有相同之处也有相异之处。旅行概念隐喻在中美两国政治话语中是出现频率最高的一种概念隐喻类型,但是在两国政治隐喻中所占共鸣值的比例却存在一定差异,中国政治话语中旅行概念隐喻所占共鸣值的百分比高达54.9%,而美国只有29.6%;同时,中国隐喻关键词的总数和美国的相当,分别为124个和122个,而出现的总频数,中国要比美国多得多,中国隐喻出现频率为547次,而美国只有297次。从以上数据可以看出,中国政治话语中隐喻的使用相对于美国政治话语来说更为频繁,且多集中于旅行概念隐喻。

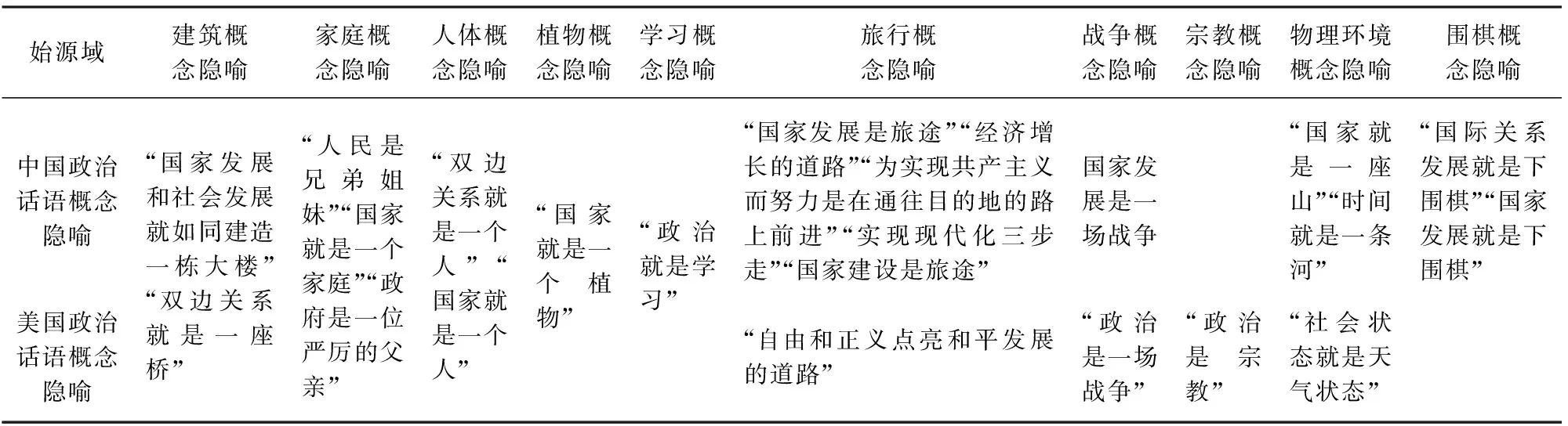

除此之外,中美政治话语中的概念隐喻还涉及学习、家庭、战争、建筑、旅行等方面,这些都跟两个民族的日常生活以及社会习俗和传统文化息息相关[6]。在不同的政治话语中,同一始源域的隐喻对应的概念隐喻可能是一种,也可能是多种。 中美政治话语中概念隐喻的始源域情况如表2。

表2 中美政治话语中概念隐喻的始源域情况

政治话语分析的主要目的是将政治语言中所蕴含的意识形态和政治权力通过一定的渠道以人们所接受的认知框架呈现出来。从表2可以看出,政治话语中所出现的隐喻大多与人们的生活环境及传统文化相关,这源于政治话语与社会之间的互构性。政治话语是对社会现实的反应和反馈,两者之间存在着紧密的联系和互构。因此,在对政治话语进行分析的过程中,可以从社会现实和话语的隐喻等方面入手,立足于社会现实和生活习俗,并从政治话语的主体出发,通过社会跟话语之间的联系和互构关系,探究政治话语中所蕴含的意境或意识形态特征。

3 讨 论

从以上中美政治话语隐喻的比较可以看出,中美政治话语中很多隐喻的应用存在趋同现象,某些概念隐喻的始源域表现为一致性,如建筑、家庭、植物、人体、学习等概念性隐喻在中美语言中是共有的。而在旅行概念隐喻、战争概念隐喻、物理环境概念隐喻、宗教概念隐喻、围棋概念隐喻的应用中,中美政治话语却存在着一定差异,这在很大程度上归因于两国特征迥异的人文地理环境。

3.1 旅行概念隐喻比较分析

中美两国社会制度和价值观念的不同决定了在政治话语实践中,中国把实现共产主义和创造和谐新世界当作终极目标,而和平则是美国自身发展的最高目标。正如表2的例子所示,可以通过结构类比,用人们所熟悉的旅程概念来了解社会发展进步这一抽象概念。比如“路程”概念中的“路”“进一步”“起好步”“推进”“进步”“加速”等源域可以被映射到目标域“社会主义发展”,旅行被视为是一种有目的有方向性的活动。在“国家建设是一个旅程”的隐喻表达式中,全国人民都遵循社会主义建设的道路,努力实现社会主义现代化。在旅行中,人们需要指南针或方向指引。同样,在中国发展的过程中,需要中国共产党的领导,这样才能保证前进方向的正确性。在旅途中,人们会遇到一些困难,这需要人们具有一定的耐心和毅力,并需要花费时间和精力来克服这些困难。在社会主义发展过程中也同样如此。社会主义的发展是一个漫长而曲折的旅程,人们不能期望努力后立刻就有结果[7]。这个隐喻表达式能使人们为前进路上可能遇到的困难做好充分准备,并且相信在战胜一切困难以后,必将有一个光明的未来。

3.2 战争概念隐喻比较分析

在战争概念隐喻中,中美政治话语之间存在着极大的差异。在中国政治话语中,国家发展被视为一场战争,而全国人民则为这场战争中的战士,他们为了保卫家园、捍卫领土完整和主权,与国内外一切破坏和平发展的敌对势力进行战斗。中国政治话语把国家利益和集体利益放在首位,当个人利益和集体利益相冲突时,必须服从集体利益和国家利益[8]。而在美国政治话语的概念隐喻表达中,政治就是一场战争,美国人民为了实现社会的自由、平等和提升人权,与社会上的不公平现象、灾害、疾病、污染、犯罪、失业、经济衰退等作斗争。从政治话语中,读者可以探知美国平等、自由、民主的意识形态。这跟中国的集体主义和共产主义是存在一定差异的。

3.3 物理环境概念隐喻比较分析

由于两国的地理环境和气候以及社会文化存在明显的差异,两国政治话语中的物理环境隐喻的应用也有所不同。比如,中国政治话语中会出现“时代潮流”“时光倒流”“文化交流”等隐喻性话语,而在美国会出现“the currents of history”“the landscape of human knowledge”等。中国拥有长江、黄河等突出的自然特征,而美国却拥有独特的地貌、天气等,这些地理环境在中美政治话语中被隐喻地表现出来。

3.4 独特性隐喻比较

中美两国拥有独特的文化因素,使得两国政治话语中概念隐喻的应用也存在差异。比如,围棋在中国传统文化中有非常悠久的历史,而宗教活动在美国比较普遍,这就解释了为什么中国的围棋隐喻在美国政治话语中没有出现以及美国的宗教隐喻在中国政治话语中缺失。中美两国政治话语中独特性隐喻的存在主要是由于两国的文化传统和意识形态有极大的不同。比如,中国文化传统比较重视琴棋书画对个人素养提高的重要性,围棋自然就成了中国人喜闻乐见的娱乐休闲活动。在围棋比赛中,选手们必须对全盘格局有充分把握,才能在比赛中获得胜利。在中国政治话语中,利用围棋来设置隐喻,映射到“大局”“格局”“局面”等目标域中就不足为奇了[9]。而在美国政治话语中,一些特殊的隐喻如宗教隐喻的存在,主要是由于美国是一个基督教国家,这一宗教活动在美国人心目中占有重要的位置。美国政治话语中与宗教相关的隐喻概念主要有“commitment”“belief”“mission”“vision”“faith”“dedication”等。

4 结 论

综上所述,政治话语的批评性分析对于政治语篇的理解和分析具有一定的指导意义。隐喻在政治语篇中的使用是一个非常普遍的现象,在政治话语批评隐喻的视角下,通过对比分析可以看出,虽然中国和美国有相似的隐喻,如战争隐喻、建筑隐喻、家庭隐喻和有机体隐喻,但在语言层面上仍然存在细微的差异。产生差异的原因在于中美两国在意识形态,文化认知、历史发展,风俗习惯以及人文素养等方面的不同。政治话语中概念隐喻的使用有助于意识形态的构建,而意识形态的构建有助于政治目的实现。

[1]Charteris-Black J.Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis[M].Hampshire:Palgrave Macmillan,2014:25-43

[2]Lakoff G,Johnson M.Metaphors We Live by[M].Chicago:University of Chicago Press,2010:77-103

[3]Norman Fairclough and Isabela Fairclough.Political Discourse Analysis[M].London:Longman,2012:17-35

[4]Charteris-Black,J.Politician and Rhetoric:The Persuasive Power of Metaphor[M].Hampshire:Palgrave Macmillan,2015:28-51

[5]陈文革.隐喻在政治语篇中的作用[J].南华大学学报,2014 (12):88-91

[6]范洪涛.对美国总统就职演说中隐喻的认知分析[J].赤峰学院学报,2009(10):145-147

[7]庞继贤,丁展平.隐喻的应用语言学研究[J].外语与外语教学,2012(6):9-12

[8]任绍曾.概念隐喻及其语篇体现[J].外语与外语教学,2015(10):17-21

[9]孙厌舒.论隐喻在政治语篇中的功用[J].聊城大学学报,2014 (3):111-112

(责任编辑:武艳芹)

10.3969/j.issn.1673-2006.2017.11.013

H03-5;H030

A

1673-2006(2017)11-0058-04

2017-08-06

安徽省教育厅人文社会科学重点研究项目“批评话语分析理论视域下的中美政治话语对比研究”(SK2015A445);安徽省教育厅人文社会科学重点研究项目“英汉经济语篇概念隐喻对比研究”(SK2015A449)。

谢娜 (1976-),女,安徽淮北人,副教授,研究方向:应用语言学、话语分析及英语教学论。