农业基础设施地方财政配套政策对粮食主产区的影响分析*

陈 璐,杜 旭,韩学平

(东北农业大学文法学院,哈尔滨 150030)

农业基础设施地方财政配套政策对粮食主产区的影响分析*

陈 璐,杜 旭,韩学平

(东北农业大学文法学院,哈尔滨 150030)

我国农业基础设施建设现行财政投入政策是中央财政投入加地方政府配套财政投入,粮食主产区由于粮食生产规模大,农业基础设施建设需求度偏高,农业基础设施建设地方财政投入较多。农业基础设施地方财政配套政策,一方面对粮食主产区农业生产条件及粮食生产具有积极影响,另一方面加大粮食主产区政府财政负担,减少其财政收入,加剧粮食主产区经济发展不平衡。针对该政策对粮食主产区产生的不利影响,提出相应对策建议。

农业基础设施;地方财政配套政策;粮食主产区

一、引 言

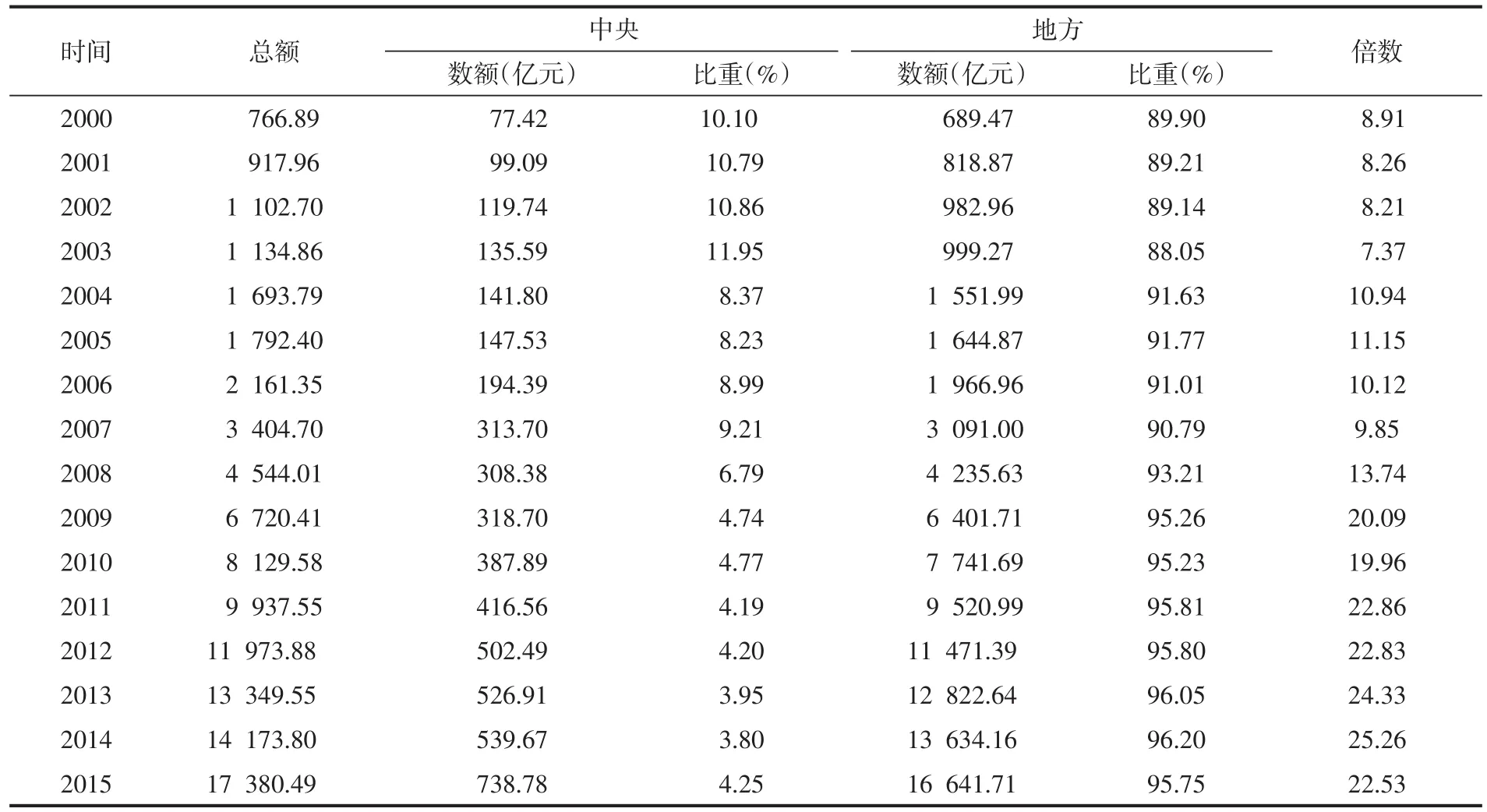

我国城乡基础设施建设一直存在差距,为减小城乡差距,自2004年国家政策向农村倾斜,每年在中央一号文件中强调加大农村基础设施投入,现行农业基础设施财政投入政策实行中央财政投入与地方财政配套投入结合,中央加大农业基础设施财政投入,地方政府配套资金也相应增加。2004年,国家农林水务财政支出1 693.79亿元,其中中央财政支出141.8亿元,地方财政配套支出1 551.99亿元。至2015年,国家农林水务财政支出17 380.49亿元,是2004年10倍多,其中中央财政支出738.78亿元,是2004年5倍多,地方财政支出16 641.71亿元,是2004年11倍。粮食主产区承担国家主要粮食供给责任,粮食主产区粮食生产面积大,农业基础设施建设需求高,农业基础设施地方配套投入资金远高于其他地区。2015年,粮食主产区农林水务地方财政投入为全国地方财政投入的54.3%。随农业基础设施财政投入增加,农业生产条件得到改善,粮食产量提高,带动农业经济发展,但在农业基础设施资金投入中应处理好中央与地方关系,不能使粮食主产区利益流失。对于粮食主产区利益流失问题,20世纪90年代有学者提出,粮食主产区产粮多、贡献大,但存在粮食商品价值流失严重、财政拮据、经济落后等问题,使大部分粮食主产区陷入矛盾与困难中,农业基础设施建设地方财政配套政策对粮食主产区利益产生诸多不利影响,如加大粮食主产区财政负担,减少财政收入,加剧经济发展不平衡。国内学者多从全国或省际角度研究农业基础设施地方财政配套政策产生的影响,未以粮食主产区为切入点。本文通过分析该政策对粮食主产区农业生产条件、粮食产量、财政收入和经济发展的影响,总结该政策对粮食主产区积极与消极影响,针对消极影响提出相应政策建议,使农业基础设施财政投入政策更科学合理,促进粮食主产区经济健康发展。

二、农业基础设施地方配套政策对粮食主产区农业生产条件的影响

农村基础设施是为发展农村生产和保证农民生活而提供的公共服务设施总称,包括农田水利建设、农村沼气、农村道路、农村电力等基础设施,生态环境建设及农村义务教育、农村卫生、农村文化等基础设施建设。我国城乡基础设施建设一直存在差距,为减小城乡差距,2004年起国家加大农业基础设施财政投入。由于不同区域区位优势不同,导致国家和地方政府农业基础设施投资的政策不同,直接影响各粮食主产区农业基础设施建设投资总量和投资结构。

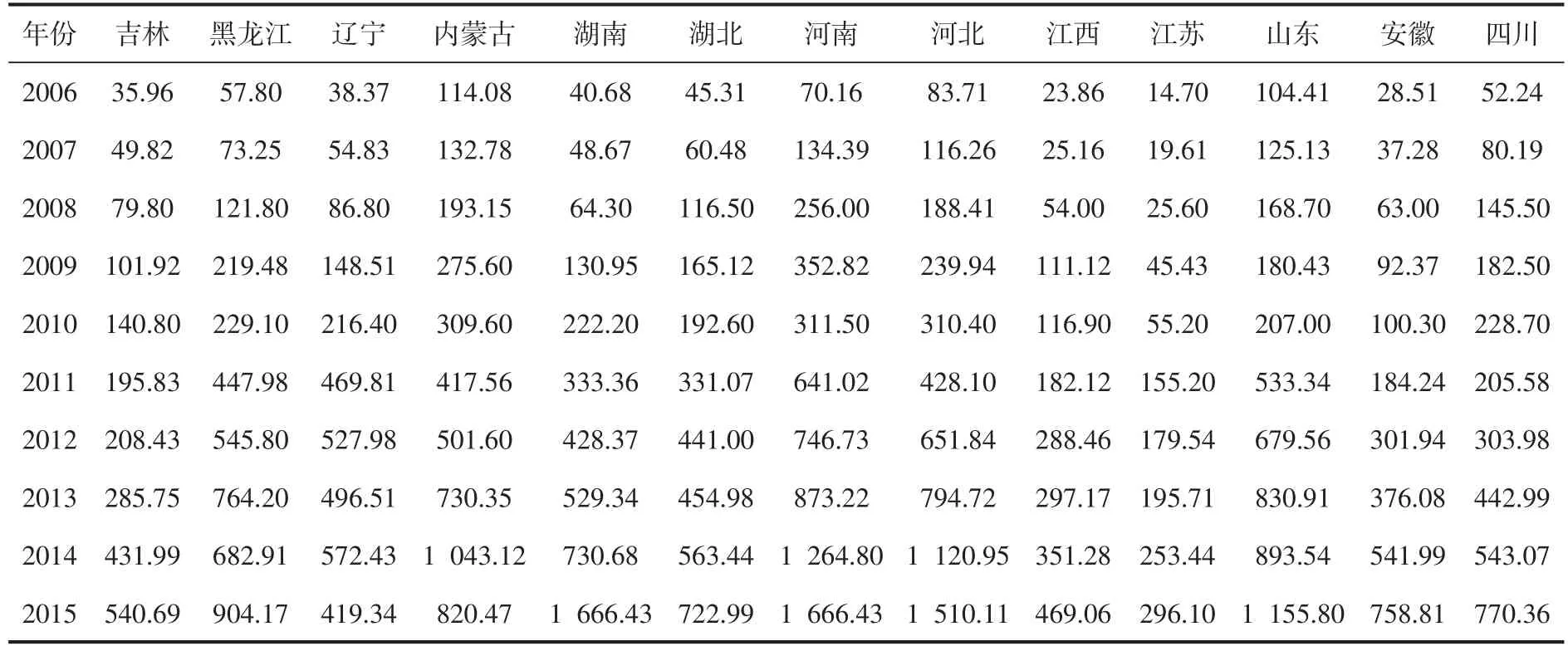

表1 粮食主产区农林牧渔业固定资产投资完成额 (亿元)

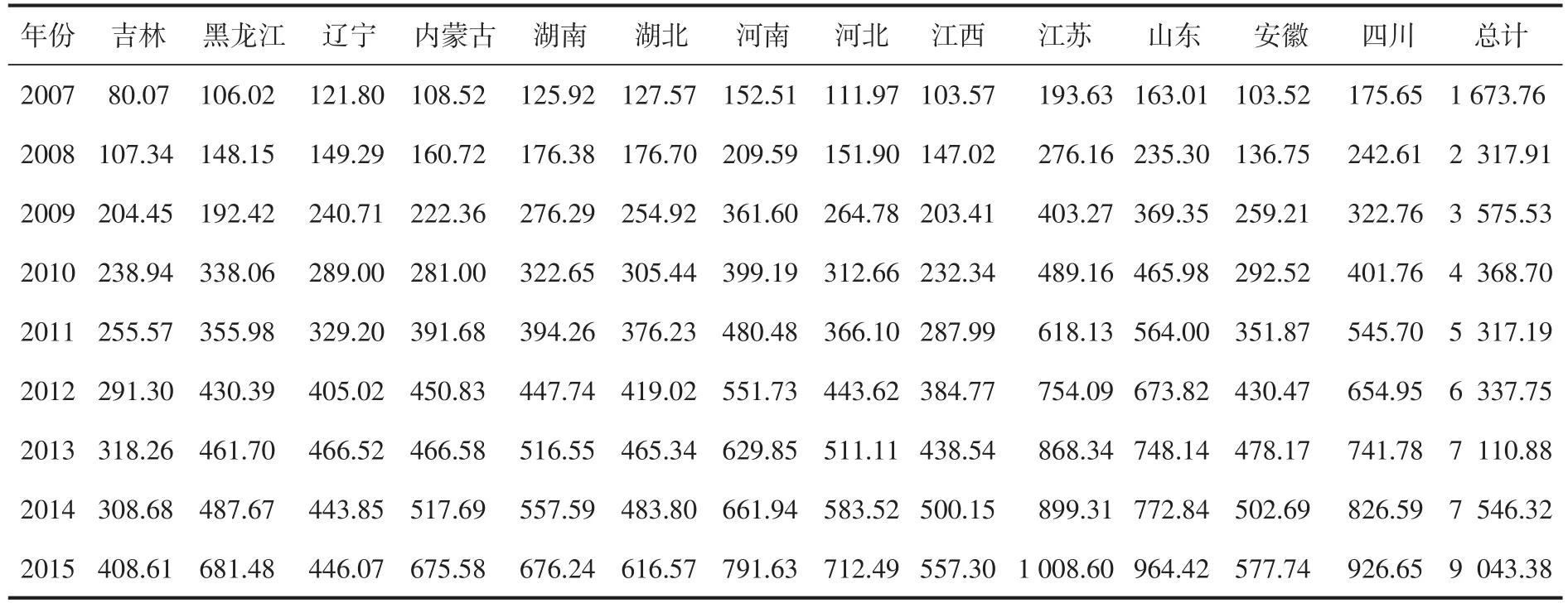

表2 粮食主产区地方财政对农林水务财政支出 (亿元)

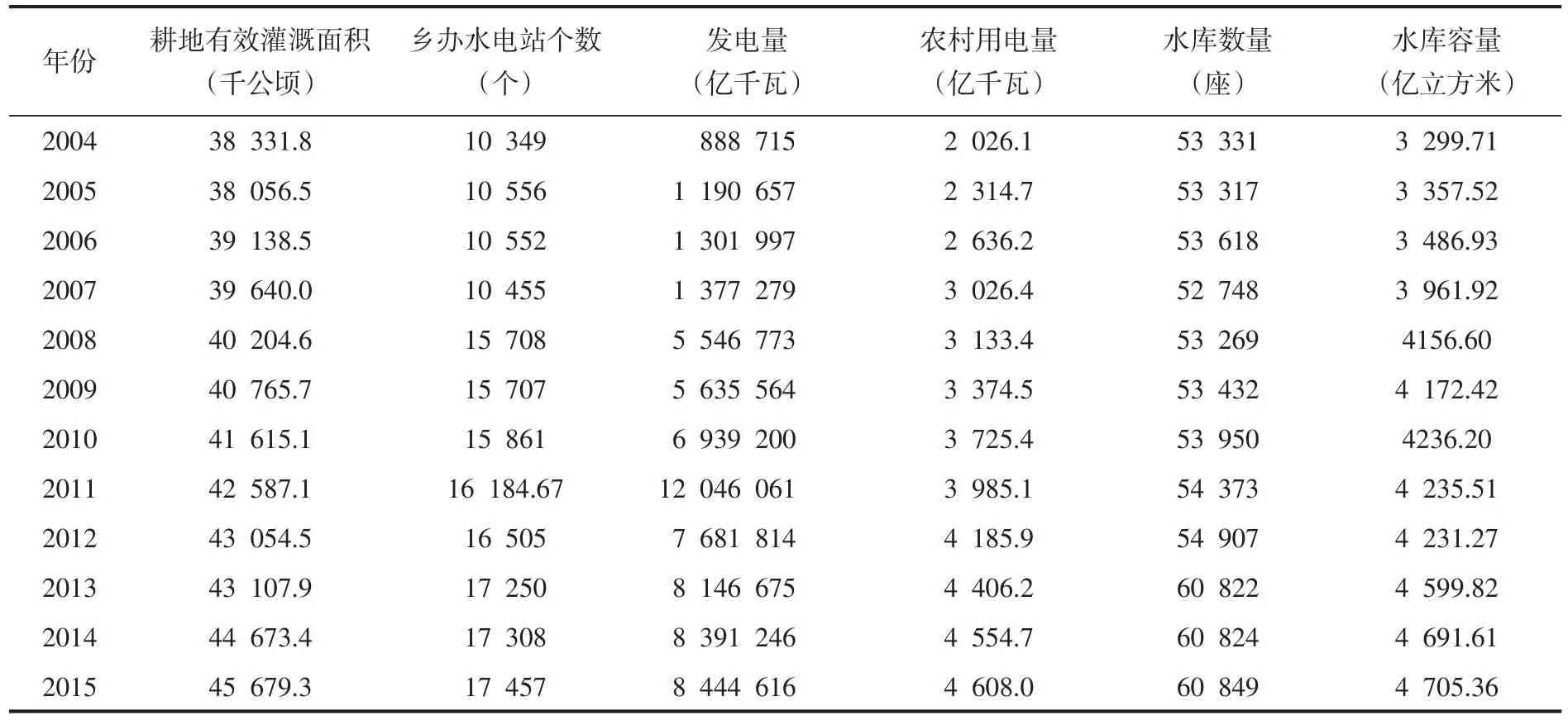

由表1可知,粮食主产区各省对农林渔业固定资产投资呈逐年增加趋势。由表2可知,粮食主产区地方政府农林水务方面财政投入也呈逐年递增态势,粮食主产区地方政府对农林水务投入从2007年1 673.76亿元增至2015年9 043.38亿元,累计增长7 369.62亿元,年均增速为24%。其中,江苏省对农林水务方面财政投入2007~2015年增幅最大,增长814.97亿元,2015年农林水务投入是2007年的5.2倍;黑龙江省对农林水务财政投入增长速度最快,2015年财政投入是2007年的6.43倍。随中央财政和地方财政增加农业基础设施投入,农村基础设施建设有较大改观。由表3可知,粮食主产区耕地有效灌溉面积从2004年38 331.8千公顷增至2015年的45 679.3千公顷,累计增加7 347.5千公顷;水电站个数从2004年10 349个增至2015年17 457个,增加7 108个;发电量从2004年888 715亿千瓦增至2015年的8 444 616亿千瓦,增加7 555 901亿千瓦;农村用电量从2004年2 026.1亿千瓦时增至2015年4 608亿千瓦时;水库数量从2004年53 331座增至2015年60 849座,水库容量从2004年3 299.71亿立方米增至2015年4 705.36亿立方米,增加1 405.65亿立方米。农业基础设施改进与国家加大农业基础设施财政投入有关,我国地方政府配套投入建设农业基础设施,作为中央政府投入的必要补充,对改善农业生产条件产生重要作用。

表3 粮食主产区农业基本生产条件

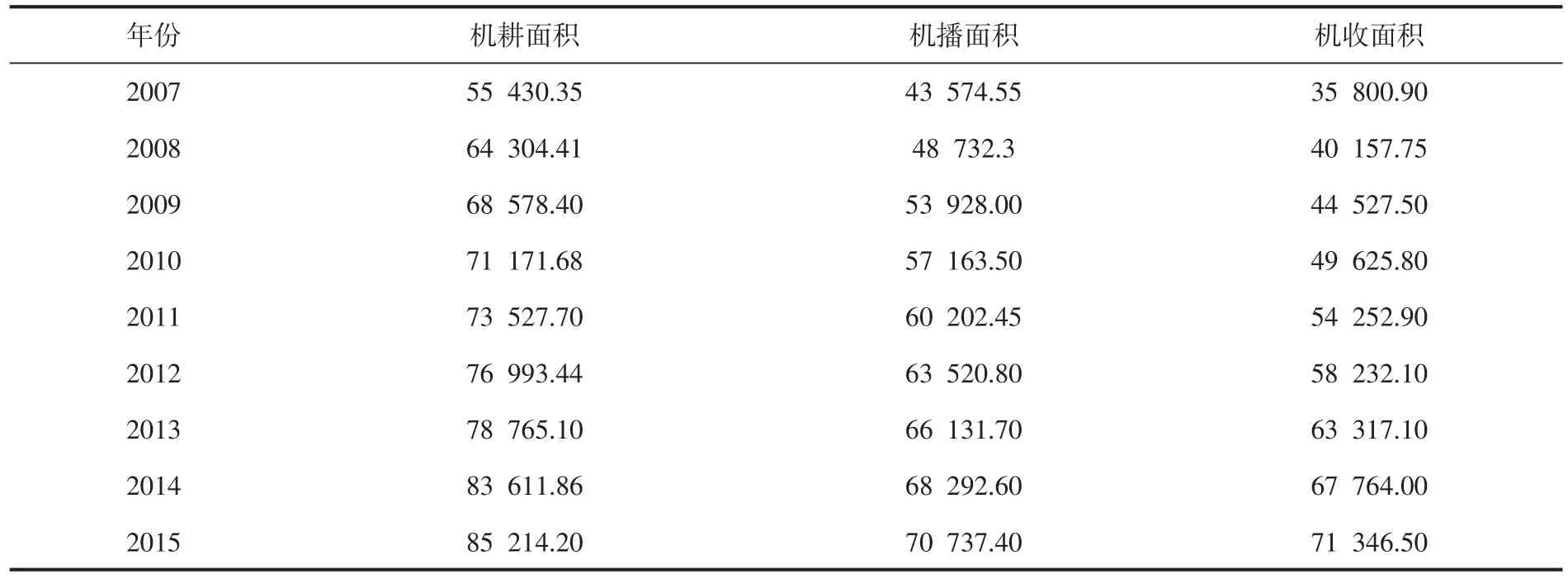

第一,农业基础设施投入增加,提高农业生产的农业机械化作业率。由表4、表5可知,粮食主产区各类农业机械数量不断增长,农业机械化作业耕地面积大幅增加,农业机械总动力从2007年55 578.2万千瓦升至2015年797 813.7万千瓦,增长24 235.5万千瓦,增长率43.6%。机耕面积从2007年55 430.35千公顷升至2015年85 214.20千公顷,增长29 783.85千公顷,增长近53.7%。2004年起实施农机购置补贴政策,“中央财政、省级财政应当分别安排专项资金,对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴”①《中华人民共和国农业机械化促进法》,第二十七条。。对提高我国农业机械化水平具有重要促进作用(Li等,2002)。农业机械大规模使用在改善农业生产条件的同时,也提高劳动生产率和生产力水平,为粮食生产规模扩大、品质提高提供保障。

表4 粮食主产区主要农机拥有情况

表5 粮食主产区机械化作业耕地面积情况 (千公顷)

第二,农业基础设施投入增加,农业水利设施不断完善,提高农田灌溉率。以粮食主产区江苏省为例,2015年,江苏省完成水利建设投入25.8亿元,增加耕地灌溉面积92.1千公顷,新增粮食生产能力18 992.66万公斤。农业生产两大制约因素,一是耕地资源,二是水资源。在耕地资源有限且变化不大情况下,水资源是粮食单产主要制约因素,粮食主产区粮食单产逐年增长主要原因是依赖农田水利等农业基础设施不断完善和农业科技大量投入。

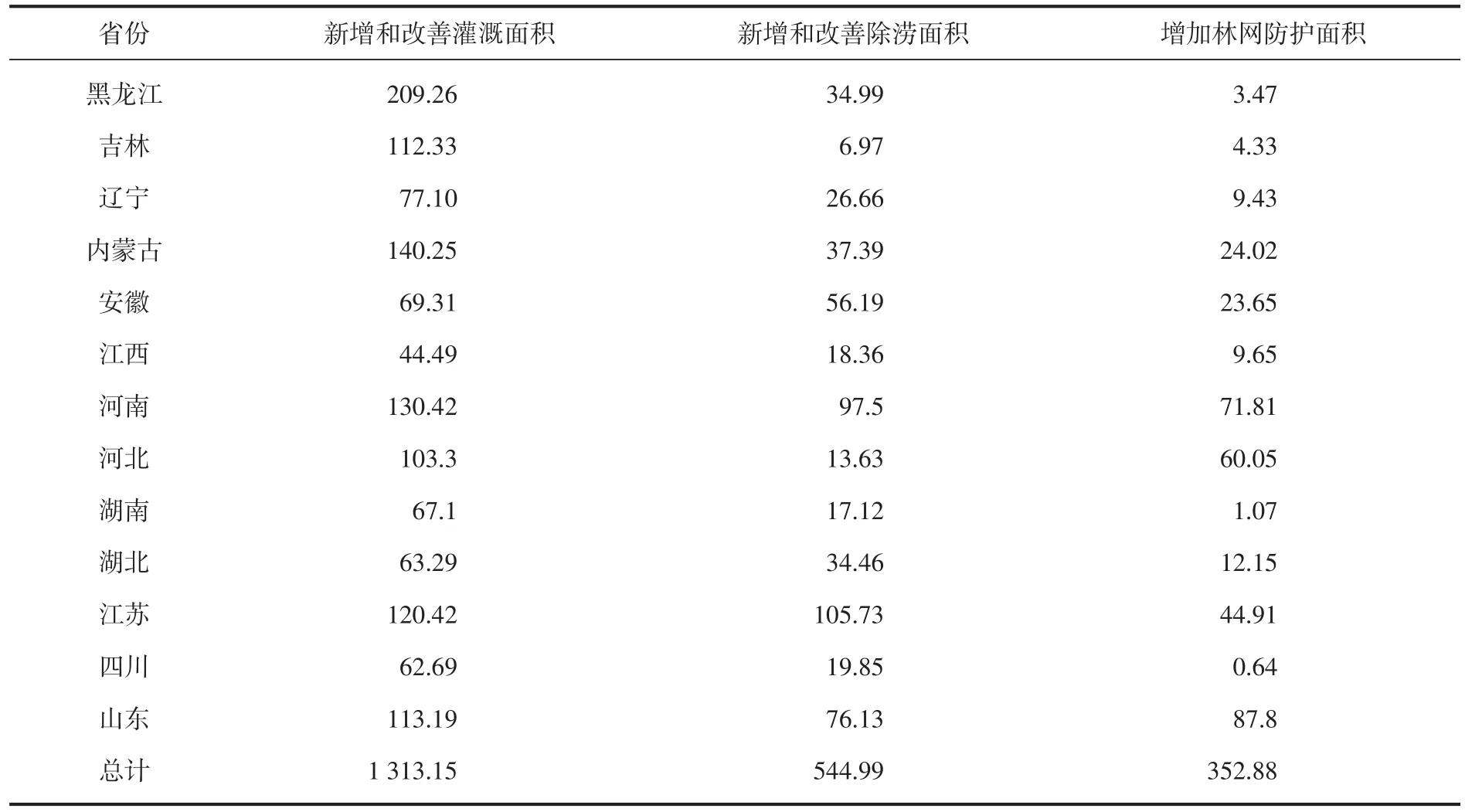

第三,农村基础设施投入增加,粮食生产抗灾害能力提高。粮食生产受自然环境制约,自然灾害对粮食生产影响巨大,随农业基础设施投入,主产区耕地有效灌溉面积、耕地除涝面积、林网防护面积均有增加。由表6可知,2015年粮食主产区新增和改善灌溉面积总计1 313.15千公顷,有效抵御干旱给粮食生产带来的不利影响;新增改善和除涝面积共计544.99千公顷,有效减小洪涝给粮食生产带来的不利影响;增加林网防护面积352.88千公顷,有效降低风沙给粮食生产带来的损害,提高粮食生产抗灾害能力,确保粮食生产安全。

表6 2015年粮食主产区农业生产条件改善情况 (千公顷)

三、农业基础设施投入地方配套政策对粮食主产区粮食生产的影响

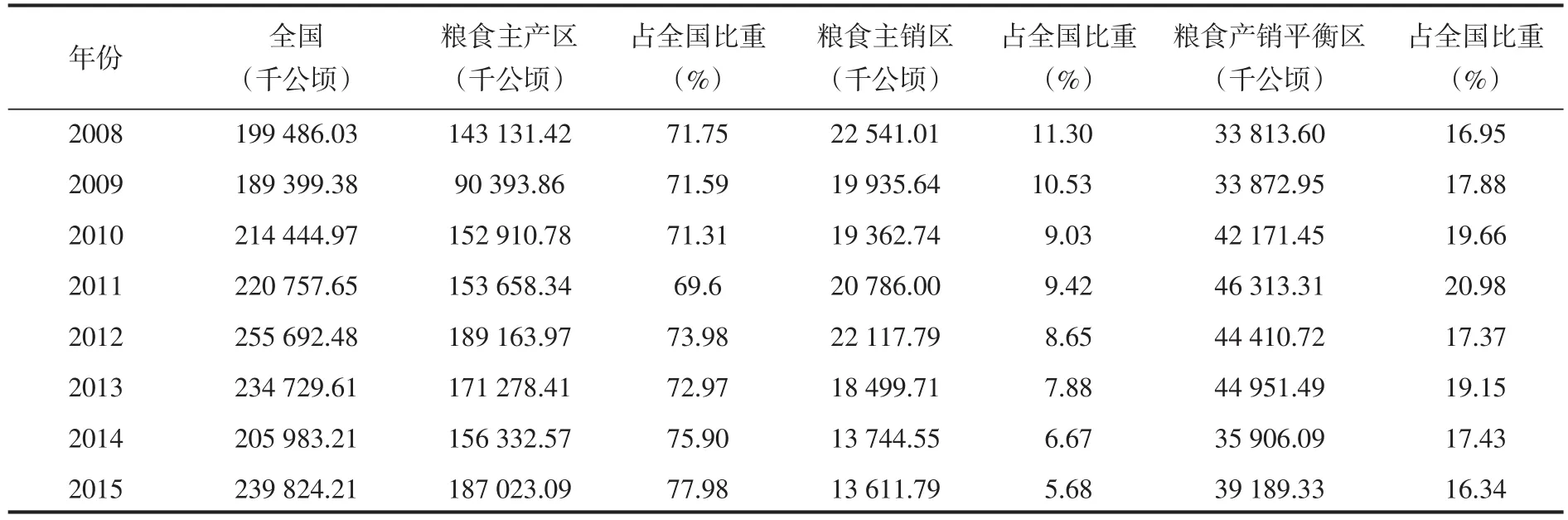

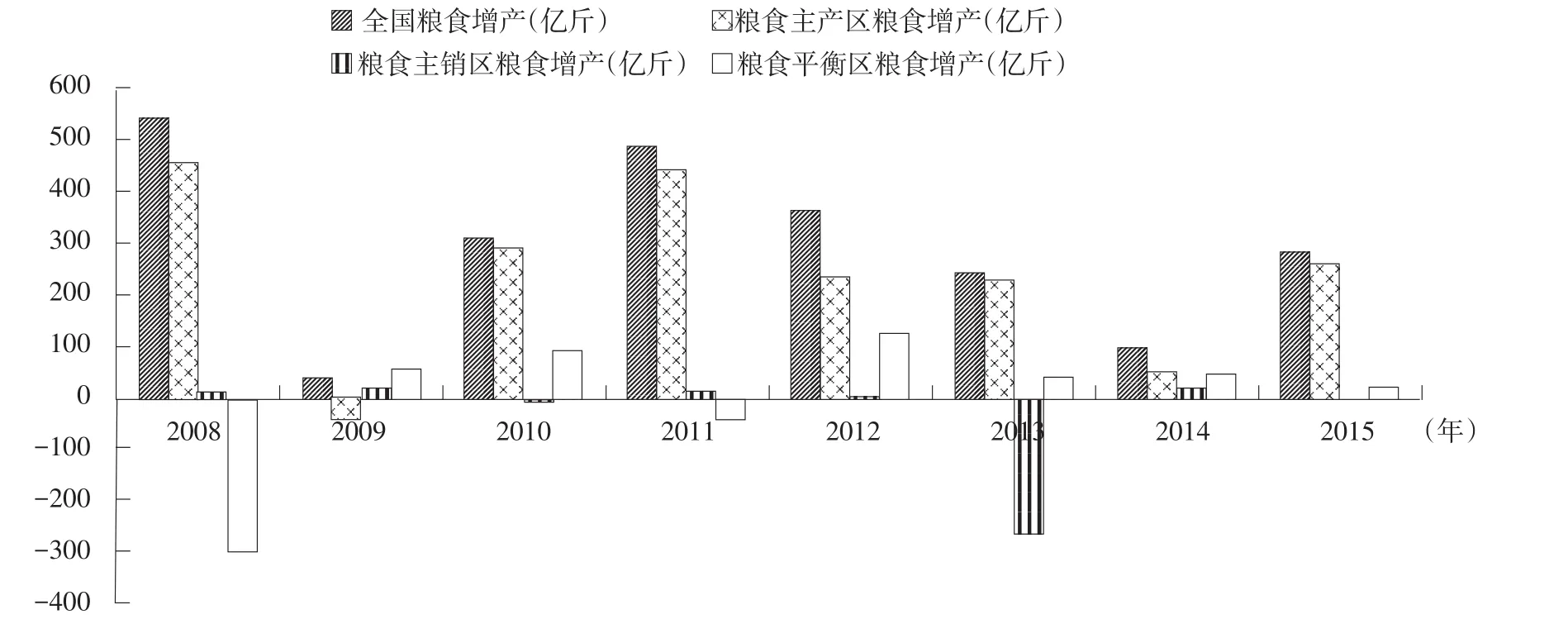

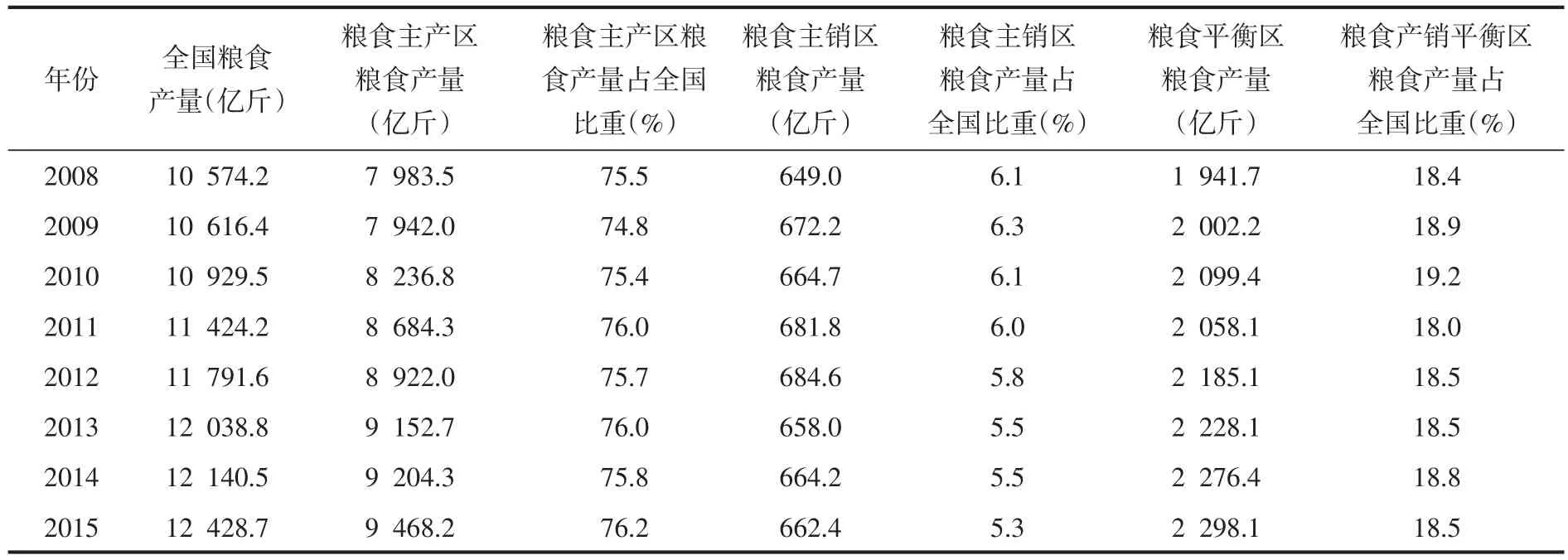

随农业基础设施财政投入增加,农业生产基本条件改善,农业机械化作业普及,提高粮食生产效率,为粮食生产规模扩大、品质提高提供保障,农田水利设施完善为粮食生产增产增收提供基本物质条件,农村道路改善降低粮食运输交通成本,粮食仓储条件改善使粮食霉烂变质数量递减,减少粮食损耗,降低粮食贮藏成本。因加大农业基础设施投入,每年各地区均有新增灌溉面积、除涝面积、林网防护面积及机耕面积,农业生产条件改善使各地区粮食生产能力提高。粮食主产区由于农业基础设施财政投入大,农业生产条件改善,粮食生产能力提高最明显,且在全国占据主导地位,由表7可知,2008~2015年间,粮食主产区新增粮食产能的全国占比均在70%左右,2015年最高,达77.98%,生产能力提高为粮食主产区粮食增产增收提供基本条件。由图1可知,2008~2015年,除2009年粮食产量减少,其他年份粮食主产区粮食产量均有增加,且在全国粮食产量增产中贡献最大,2010年贡献率达94.15%。

粮食产量增减,一方面受粮食播种面积影响,另一方面受农业生产条件影响,近年我国粮食主产区粮食播种面积无明显变化,在播种面积保持均衡的同时,粮食产量稳定增长主要依靠农业基础设施改善,尤其是耕地有效灌溉面积增加及农业机械化作业普及,为粮食增产提供有利保障。由表8可知,粮食主产区粮食产量一直占据全国粮食产量70%以上,全国粮食产量受粮食主产区产量影响,粮食主产区粮食是国家商品粮主要来源,粮食主产区为全国粮食安全做出巨大贡献,增加农业基础设施财政投入为粮食主产区农业基础设施改善提供资金保障,对粮食主产区粮食增产贡献巨大,确保粮食主产区商品粮输出,保障国家粮食安全。

表7 因农业生产条件改善新增粮食生产能力情况

图1 全国及各地区粮食增产情况

表8 全国各地区粮食产量及粮食生产地位

四、农业基础设施投入地方配套政策对粮食主产区财政收入的影响

近年国家不断加大粮食主产区农业基础设施建设投入,且均需要地方财政配套项目资金,国家财政支持力度越大,地方财政配套越多,财政负担越重。全国约四分之三粮食由13个粮食主产省区生产,粮食主产区是确保粮食安全的中坚力量。但目前我国粮食主产区整体经济社会发展水平相对落后,粮食综合生产能力仍需提升。

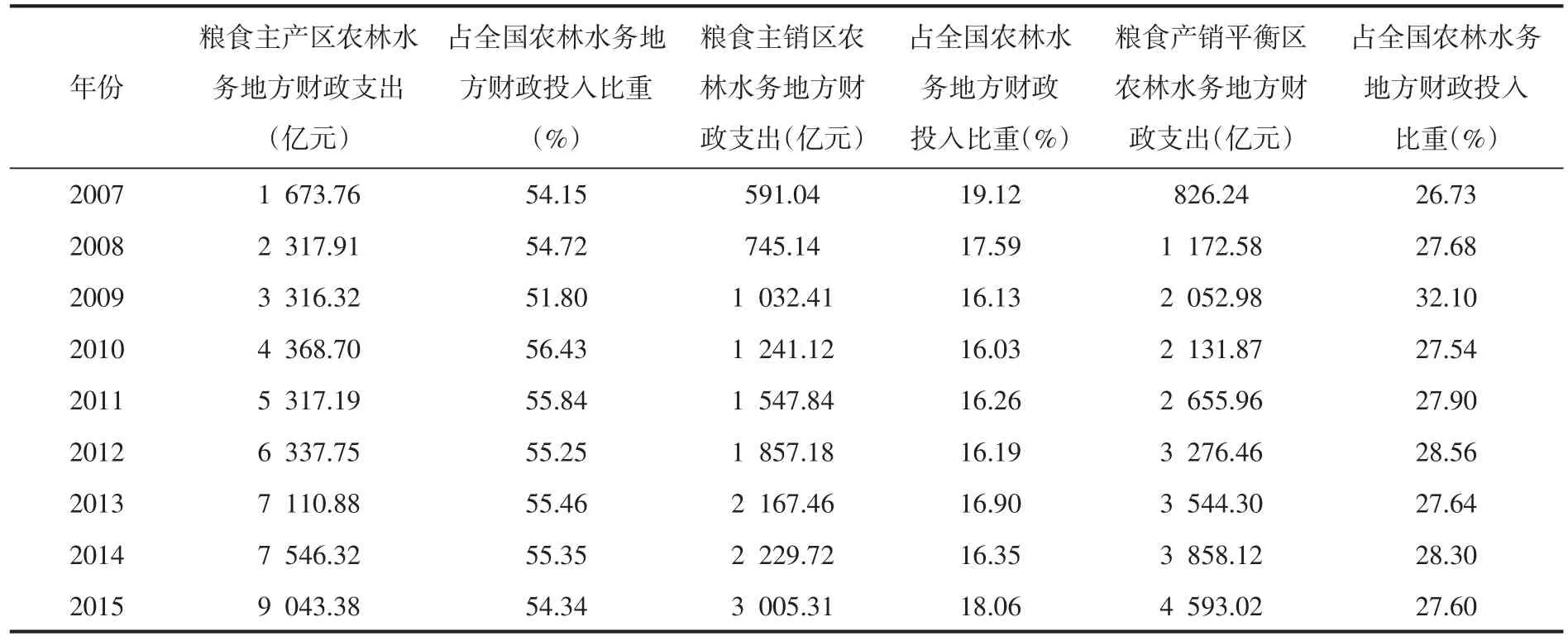

由表9可知,中央农林水务财政支出虽逐年增加,但占总额比重逐年下降,由2003年11.95%降至2015年4.25%,而地方农林水事务财政支出逐年大幅增加,占总额比重逐年上升,由2003年88.05%升至2015年95.75%。2000年地方农林水事务财政支出是中央农林水事务财政支出的8.91倍,2015年升至22.53倍,增长显著。16年间,地方农林水事务财政支出年均增速为26.5%,中央年均增速仅16.9%,地方高于中央年均增速近10个百分点。由表10可知,粮食主产区地方财政配套投入比重远高于粮食主销区和粮食平衡区,2015年粮食主产区农林水务的地方财政投入9 043.38亿元,是粮食主销区3倍左右,是粮食产销平衡区2倍左右。

表9 我国中央和地方财政农林水支出情况

由于粮食主产区农业基础设施建设需地方财政配套,部分地方政府因无力承担配套资金而放弃建设项目,甚至产生截留挪用中央财政资金现象。粮食主产区要保障国家粮食安全,需筹措配套资金;要扩大增收渠道发展地方经济;要发展社会公共事业确保人民生活稳定。但因多年发展农业生产,财政紧张成为粮食主产区面临的普遍问题,且呈严重化态势。国家虽加大对粮食主产区支持力度,但所有农业项目均需粮食主产区相应配套,如农业基础设施建设中水利建设要求地方财政资金与中央财政资金以1∶1比例配套投入,同时强化地方配套资金落实情况考核,水利部考核各地水利工作标准之一就是地方财政配套资金落实情况,这直接影响下一年度水利项目立项和投资安排,如上年地方财政配套资金落实不到位,则将削减下年中央水利投资数额。财政部实施农业综合开发项目(财发字[1999]1号)要求地方按中央相同比例匹配地方财政资金,明确规定中央和地方配套财政资金要列入本级财政预算,在确保及时到位基础上,保证地方配套财政资金稳定增长。财政部、农业部、水利部(财农字第[1993]99号)出台《发展粮食生产专项资金项目管理实施办法(试行)》,规定中央和地方按0.4∶0.6承担粮专资金,要求地方各级财政配套部分需在年初预算中足额安排。《科技兴农计划资金管理办法(试行)的通知》《关于印发〈关于开展财政支持农业科技成果应用示范试点县工作的若干意见〉的通知》(财农字[1997]199号),均规定中央与地方1∶1配套资金比。国家制定出台财政支农政策出发点是上下齐抓共管,为粮食生产创造条件,通过加大财政投入提升粮食生产能力,但制定相关政策时忽略了粮食主产区财政困难的现实情况,比例大、额度高的财政配套政策给粮食主产区造成沉重负担,严重影响农业和农村经济发展。

表10 粮食主产区、主销区和平衡区农林水务地方财政支出全国占比

五、农业基础设施投入地方配套政策对粮食主产区经济发展的影响

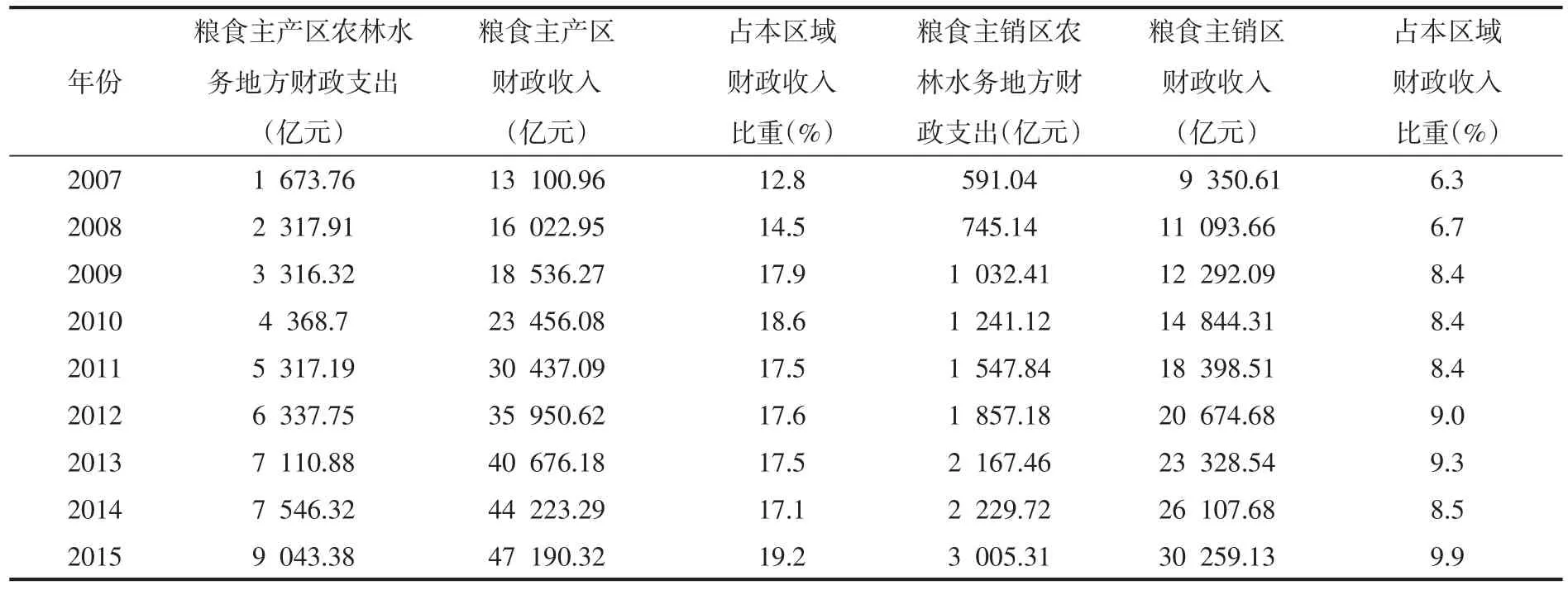

由表11可知,粮食主产区农林水务地方配套资金投入高于粮食主销区,2007年粮食主产区农林水务投入较主销区高1 082.8亿,2015年差距为6 038.07亿元,两地区农林水务地方财政投入差距呈逐年加大态势。从农林水务地方财政投入在各自财政收入占比看,粮食主产区高于主销区,且粮食主产区农林水务财政投入在粮食主产区地方财政收入占比呈逐年升高趋势,粮食主产区从2007年12.8%升至2015年19.2%,粮食主销区农林水务财政支出在其财政收入占比虽呈上升趋势,但占比低于10%,粮食主产区农林水务支出在其财政收入占比是主销区的2倍多。粮食主产区地方政府对农林水务的高投入不利于地区经济发展。

第一,主产区利益流失,经济发展不平衡。粮食主产区耕地面积大,经济发展以农业为主,农业基础设施建设需较高投入,农业基础建设投入实行中央财政负担一部分,地方财政要配套一部分,粮食主产区财政收入很大一部分用于农业基础建设,地方政府财政收入有限,若大部分用于农业建设,就无法兼顾其他产业发展,尤其是必须放弃高盈利产业投入,才能确保粮食产量。如粮食主产区必须放弃发展利润率高的房地产业,将土地用于种植粮食及建设农田水利等农业基础设施,放弃房地产业利润即是粮食主产区在发展中付出的部分机会成本。粮食主产区在粮食生产过程中,仅获得微薄利益补偿,无法弥补因保障粮食安全造成的损失,无法有效彻底改变经济滞后、财政状况困难、公共服务低下、城市化水平不高的现状。

表11 粮食主产区和主销区农林水务地方财政支出占比

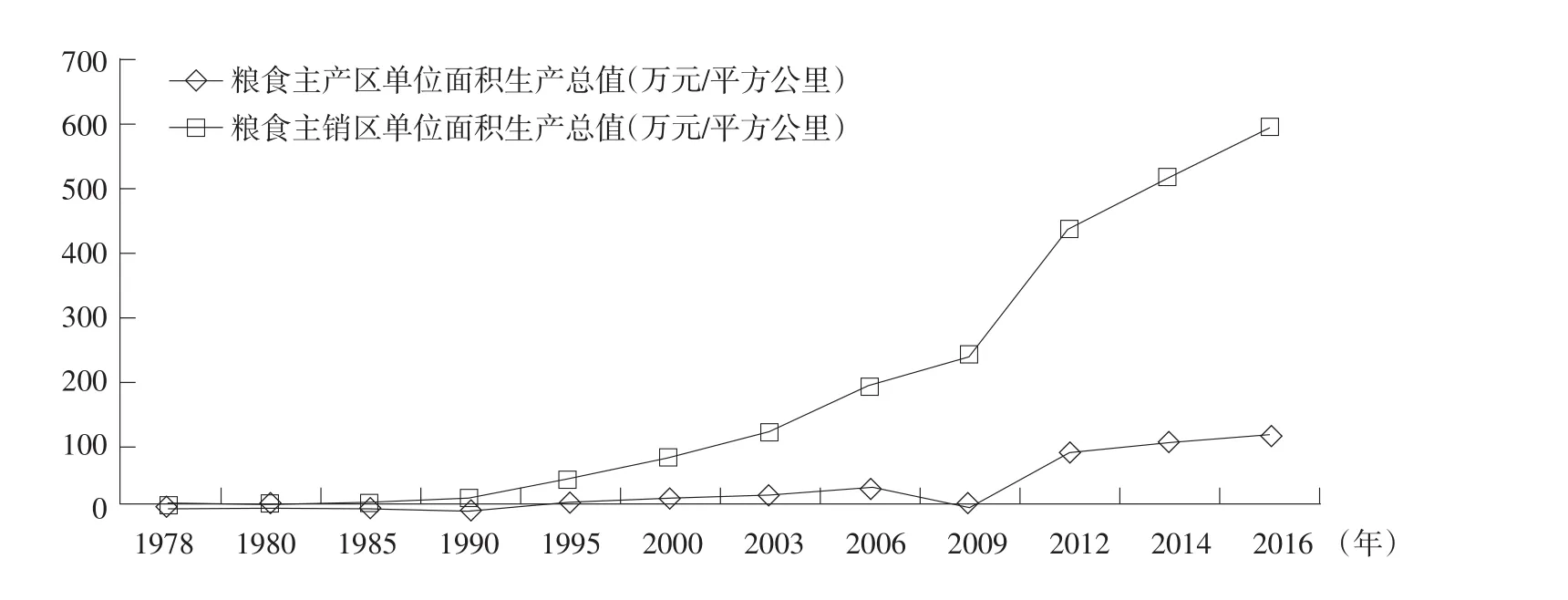

粮食主产区因建设农业基础设施而丧失的机会成本较多,无法全面分析,选取单位土地面积生产总值,分析土地产出效率指标。由图2可知,1978年以来,粮食主产区、主销区单位土地面积承载生产总值均呈显著增长态势,通过分析1978年和2016年数据可知,粮食主产区、主销区单位土地面积承载生产总值总量分别增长207.4和202.3倍,表明各区域土地利用产出效率均显著提高。但不同区域间差异显著,1978年粮食主销区单位土地面积承载生产总值为主产区3.27倍,2016年主销区为主产区4.5倍,差距逐渐加大。从绝对数值看,1978年粮食主销区与主产区单位土地面积承载生产总值相差12.71亿元/万平方公里,2016年相差3 658.04亿元/万平方公里,且年均增速达17%。一定程度说明粮食主产区较粮食主销区牺牲更多经济增长机会成本,确保国家粮食安全以粮食主产区牺牲经济利益为代价。

图2 粮食主产区与主销区单位面积生产总值对比

第二,粮食主产区地方政府粮食生产积极性受限。粮食主产区地方政府配套农业基础设施投入,虽一定程度提高粮食产量和粮食综合生产能力,对保障国家粮食安全发挥重要作用。但也使地方政府尤其是粮食生产大县粮食生产积极性受损。具体原因:一是粮食生产对粮食主产区地方财政收入增长作用不大。粮食产业为弱质产业,每年粮食主产区政府均需对粮食生产大量投入,包括农业基础建设、农业保险补贴投入,投入多但收入少,尤其在取消农业税后,地方政府从粮食生产中得到的财政收入甚微,靠中央财政转移支付的资金仅勉强保障工资发放和公共机构运转,缺乏资金发展其他产业。客观上使产粮大省失去做强二三产业、增加财政收入的发展机遇。而现行地方政府考评体系建立在地区生产总值和政府财政收入上,对农业占生产总值比重偏高、比较效益低的粮食主产区不利,不利于调动粮食主产区政府粮食生产积极性。

六、结论与政策建议

通过分析发现,农业基础设施地方财政配套政策使粮食主产区农业基本生产条件得到极大改善,对粮食增产增收起积极作用,但该政策实施加重粮食主产区政府财政负担,加剧经济发展不平衡,使粮食主产区落入粮食产量越多,农业基础设施改善需求越大;地方财政配套资金越多,财政越穷,经济发展越落后的怪圈。综上,为避免粮食主产区利益流失,确保经济平衡健康发展,提高粮食主产区粮食生产积极性,应进一步改进和完善农业基础设施地方配套政策,加大粮食主产区利益补偿力度。

第一,调整农业基础设施地方财政配套资金比例。在农业基础设施地方配套政策中,适当提高中央政府财政支出,根据各地方经济发展水平和财政收入确定地方政府地方配套资金比例,经济发展较好、财政收入多的地区地方财政配套资金比例可适当提高,经济发展相对落后、财政收入少的地区地方财政配套资金比例适当降低。

第二,引导多种主体投资农业基础设施建设。我国农业基础设施投入需要资金量较大,国家和地方政府财力有限,仅靠政府很难解决农业基础设施短缺问题。因此,应坚持以政府提供为主,同时引入民间资本参与农业基础设施投资,或采取政府与私人共同投资方式。如政府可通过发行农业基础建设专款专用的债券募集资金投入农业基础建设,或合理征收一定使用费拓宽农业基础建设资金筹措渠道;鼓励农民联合开展农业基础设施投资,构建多主体、多渠道和多方式共存的投资模式。

第三,加大中央政府对粮食主产区财政支持力度。通过财政转移支付方式建立中央政府对粮食主产区的纵向利益补偿机制,以及粮食主销区与主产区之间的横向利益补偿机制,弥补粮食主产区因重点发展粮食产业造成的利益流失。

[1] 解少勇.我国农村基础设施投资的现状及政策分析[D].西安:西安理工大学,2010.

[2] 张海姣,张正河.中国粮食主产区粮食生产发展路径研究[J].粮食科技与经济,2013,38(3):5-7.

[3] 王树勤,李军国,宗宇翔,等.完善农业投入保障机制与深化农村综合改革研究报告(上)[J].当代农业财经,2017(8):2-8.

[4] 张谋贵.建立粮食主产区利益补偿长效机制[J].江淮论坛,2012,253(3):36-42.

[5] 胡永万,周晓鹏.调动产粮大县抓粮种粮积极性的思考[J].农村工作通讯,2015(19):48-50.

[6] Li Y H,Ni W J,Zhang Y X.Objectives and tasks for developing efficient water use agriculture in China[J].International Congress on Food Production,2002.

Effect Analysis on Local Financial Supporting Policy for Agricultural Infrastructure in Major Grain Producing Areas

CHEN Lu,DU Xu,HAN Xueping

(School of Humanities and Law,Northeast Agricultural University,Harbin 150030,China)

The current financial investment policy for agricultural infrastructure construction in China is the combination of central financial investment with local governments'financial supporting investment.Major grain producing areas have a large scale of grain production and requires higher demands on agricultural infrastructure construction,in which the local governments put much more financial investment.The local financial supporting policy for agricultural infrastructure not only has a positive influence on the agricultural conditions and food production in major grain producing areas,but also poses more financial pressure on the governments in major grain producing areas,which reduces their fiscal revenue and exacerbates the imbalance in economic development.Aiming at the adverse influence of the policy on major grain producing areas,the paper put forward suggestions.

agricultural infrastructure;local financial supporting policy;major grain producing areas

F303.1

A

1674-9189(2017)06-0052-11

*项目来源:国家软科学研究计划重大合作项目(2014GXS2D016)。

陈璐(1980-),女,博士研究生,副教授,研究方向:农业政策与法规。

韩学平(1962-),男,教授,博士生导师,研究方向:农业政策与法规。