藏冰考

□ 周岩壁

藏冰考

□ 周岩壁

《左传》说:“《七月》之卒章,藏冰之道也。”藏冰的有关制度和举措在《诗经·豳风·七月》的最后有明白的表述。其中说:“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴,四之日其蚤,献羔祭韭。”凌阴,就是藏冰的地方。这四句诗是说:夏历十二月采冰,一月藏冰,二月举行一个开冰仪式(王先谦《诗三家义集疏》卷十三)。可见,藏冰渊源古老,但后世相关文献并不多,藏冰隐隐约约,若有若无。

一

较早且充分地描述藏冰的是《左传》。在鲁昭公四年(公元前538年),申丰说:

古者日在北陆而藏冰,西陆朝觌而出之。其藏冰也,深山穷谷,固阴冱寒,于是乎取之。其出之也,朝之禄位,宾食丧祭,于是乎用之。其藏之也,黑牡黍,以享司寒。其出之也,桃弧棘矢,以除其灾。其出入也时。食肉之禄,冰皆与焉。大夫命妇,丧浴用冰。祭寒而藏之,献羔而启之。公始用之。火出而毕赋。自命夫命妇,至于老疾,无不受冰。夫冰以风壮,而以风出。其藏之也周,其用之也遍。

古时在严寒的月份,从深山穷谷冰冻厚实处取冰。往窖里藏冰的时候,先要用黑公羊和黑黍祭祀司寒的地。从窖里取冰出来用时,也有特别仪式,用桃木弓和枣木箭先行。用冰的人都是有一定社会地位的人。冰主要用于祭祀活动、丧事上。那时候,冰藏得很严密,该用冰的人都能享用。

《礼记·月令》和《吕氏春秋》的《仲春纪》《季冬纪》对采冰、藏冰的记载与《左传》大致一样。只是《礼记》和《吕氏春秋》明确地说采冰在季冬之月,开冰在仲春之月,而且都说季冬之月,“冰方盛,水泽腹坚,命取冰”。可见,它取冰的地方也是就近的水源。《礼记》《吕氏春秋》的编著者,比左传时代又晚二百多年,对就近河流、池塘取冰已习以为常。

《国语·周语》中对藏冰着语不多,却有新意:

凌人掌冰,正岁十有二月,令斩冰,三其凌。春始治鉴。凡外内饔之膳羞鉴焉。凡酒浆之酒醴,亦如之。祭祀共冰鉴;宾客共冰。大丧共夷冰。夏,颁冰,掌事。秋,刷。(《周礼·天官冢宰》)

朝廷有凌人这一官职,十二月取冰。取藏之冰与将来可用之冰的比例是3∶1,冰用来给食物、酒浆保鲜、保质,也用来给尸体防腐。盛冰容器有两种:鉴、夷。前者用于储存食物,后者用于停尸。冰在暑气盛时颁赐大臣,秋凉后清除余冰,为年底入纳新冰做准备。

很明显,《周礼》中,藏冰的实用功能得到了充分发挥,而且有配套的应用器具。整个藏冰、用冰流程也很顺畅,移步换形,承前启后。尤其是藏冰量与用冰量的类比,显出藏冰实践在汉初已非常成熟。

宋代胡安国说:“藏冰启冰,亦圣人辅相调燮之一事耳,非专恃此以为治也。”(孙希旦:《礼记集解》卷十五)《左传》中申丰还有关于藏冰与君主治国的理论,煞有介事,显得迂腐可笑。与董仲舒的天人感应说倒是颇为暗合,但我们不可将其混为一谈,藏冰和君主治国,是不相干的事儿。直言之,藏冰,防暑是其主旨,是君主的奢侈行为之一。胡安国自然具此识力,但又不想道破,所以他的话只好含蓄笼统。

清代道光时的陈乔枞说:“先王重祭寒之礼,著斩冰之令,非独以备暑已也。”(王先谦:《诗三家义集疏》卷十三)陈乔枞的说法,看上去和胡安国类似,细按语脉,其实大有问题。因为陈乔枞是在反驳藏冰全是备暑这一事实。

二

宋人郑樵说:“宋孝武帝大明六年(462年),立凌室藏冰。凌室在乐游苑内,置长一人,吏一人,保举吏二人。”(《通志二十略·礼略第二》)可见自晋末士族南渡,刘宋政权在南方稍稍稳定,就开始藏冰,而且设置官吏专门负责此事。藏冰地点在乐游苑,它是南朝的一处皇家园林。这是藏冰地点首次移到江南。梁代沈约《谢敕赐冰启》:

窃惟司寒辍响,眇自前代;凌室旷官,历兹永久。圣功阐物,逸典备甄;穷深既采,园池靡用。有籍羔,无灾霜雹。(严可均辑:

《全梁文》卷二十八)

沈约意思是说,藏冰之事,因为政治不安定、社会动乱,好长时间都废弃了。梁武帝时,恢复藏冰制度,冰都来自深山穷谷,不用近处沟池里的冰。如此郑重其事,感应上天,自然灾害都没了。这当然是奉承梁武帝,但它表明梁代藏冰比宋孝武帝时更加浩大。这一谢启,也说明朝廷确实赐冰给臣下。

郑樵还说到隋代的藏冰,但并无新的举措。只是此时国家统一,藏冰地点在长安城。唐代藏冰有大的改变:“先立春三日,因用黑牡黍祭司寒之神于冰室。祭讫,凿冰千段,方三尺,厚尺五寸,而藏之。仲春开冰,祭如藏礼,依以桃弧棘矢设于冰室户内之右。礼毕,遂留之。”(《通志二十略·礼略第二》)可见,唐代对藏冰的尺寸有严苛规定。据杨梅《从天圣令看唐宋藏冰制度的变迁》考证,唐代取冰由“采冰户”负责,他们都是就近征发的民户,负责藏冰事务的官吏是冰井使。(《中国社会科学院院报》2008年9月4日)

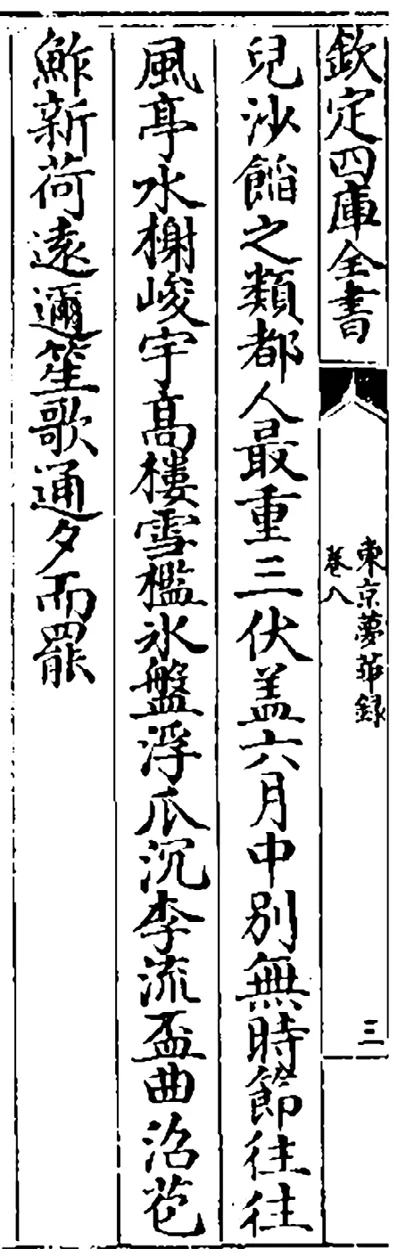

宋代皇室藏冰自然在开封,取的是黄河水。《皇朝岁时杂记》载,入伏后,政府及要局修史修书之类人,每日供给冰二匣;赐近臣冰四匣,凡六次。(陈元靓:《岁时广记》卷二十五)宋代孟元老云:“都人最重三伏,盖六月中别无时节,往往风亭水榭,峻宇高楼。雪鉴冰盘,浮瓜沉李,流杯曲沼。苞新荷,远迩笙歌,通夕而罢。”市场上有“冰雪凉水荔枝膏,皆用青布伞,当街列床凳,堆垛冰雪”(孟元老:《东京梦华录》卷八)。可见,宋代富户、权贵为自家消夏,商人逐利,以冰凌为奇货,纷纷各自藏冰。

南宋政权虽然偏安一隅,但在奢侈享乐上是一分折扣也不肯打的。临安已在钱塘江流域了。鲁迅说:“暖国的雨,向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。”(《野草·雪》)当地下场雪,很快就化掉。藏冰雪应该是不容易的,周密说:

禁中避暑,多御翠寒堂纳凉。长松修竹,浓翠蔽日,层峦奇草,静窈萦深,寒瀑飞空,下注大池可十亩。池中红白菡萏万柄,又置茉莉、素馨、建兰、麝香藤、朱槿、玉桂、红蕉等南花数百盆于广庭,鼓以风轮,清芬满殿。御两旁,各设金盆数十架,积雪如山。纱厨后先皆悬挂伽蓝木、真腊龙涎等香珠百斛。蔗浆金碗,珍果玉壶,初不知人间有尘暑也。闻洪景卢学士尝赐对于翠寒堂,三伏中体粟战栗,不可久立。(《武林旧事》卷三)

这里说的积雪,大概是刨碎的冰和雪。《武林旧事》第七卷还引有《德寿宫起居注》,其中记载,淳熙十一年(1184年)六月一日,父子二人的对话:

后苑进沆瀣浆,雪浸白酒。上起奏曰:“此物恐不宜多吃。”太上曰:“不妨,反觉爽快。”上曰:“毕竟伤脾。”太上首肯。因闲说宣和间,公公每遇三伏,多在碧玉壶及风泉馆、万荷庄等处纳凉,此处凉甚,每次侍宴,虽极暑中,亦著衲袄儿也。

这里所谓的公公,就是孝宗的爷爷宋徽宗,三伏天因有大量藏冰消暑,冷得要穿小棉袄。徽宗不但用藏冰降温,还和高宗一样,饮冰,食冰。李时珍说,宋徽宗因夏天吃冰太多,以致脾疾。(《本草纲目》卷五)

三

王光尧《清代宫廷夏日用冰及藏冰》(《紫禁城》1992年第3期)中说:清代藏冰的地方很多。紫禁城内、景山西门外、德胜门和正阳门外四处十八官窖,藏冰总数每年为205000块,每块宽厚一尺五寸,并引《大清会典》,说“如藏冰不敷用,从市采买”,可见民间藏冰也盛。顾禄说苏州葑门外有冰窨二十四座,夏天“街坊担卖,谓之凉冰,或杂以杨梅、桃子、花红之属”(《清嘉录》卷六)。北京街头,夏天往往有“寒贱之子担冰叫卖”,成为京师一景。(富察敦崇:《燕京岁时记》)

关于清代藏冰的数量,阮葵生说:“京河冰四窖,各五千二百一十块;景山冰窖六座,每窖一万二千九百三十七块;京河冰三窖,每窖一万二千八百块;德胜门外冰窖三座,每窖一万九千九十二块。”(《茶余客话》卷六)如此算来每年要藏冰大约20万块,它需要劳苦大众的血汗去一块一块地堆积。

建立在人民苦难之上的凉爽适宜,是怎样的凉爽适宜。宋代诗人王令在《暑旱苦热》中云:

昆仑之高有积雪,

蓬莱之远常遗寒。

不能手提天下往,

何忍身去游其间?

郑州师范学院