北宋李穆墓志考

□冯 伟

北宋李穆墓志考

□冯 伟

李穆墓志研究概略

1970年8月,山东肥城边院镇东向南庄村南出土了李穆夫妇的墓志。李穆,北宋兖州奉符县奉高乡军寨庄(今边院镇东军寨村)人。民国18年(1929年)《重修泰安县志》卷三《舆地志·胜概·古墓》载:“李穆墓,在东向北军寨庄西半里许……其裔自宋迄今聚族而居,祖茔在东向南庄前。”李穆夫妇墓志即出土于其父李忠信墓西的一个大坑。志文亦载:“葬公(穆)于奉符县奉高乡先茔之原。”可知李穆真墓在此,而军寨之墓为虚设。按:东向庄之东北为军寨庄(非“北军寨庄”),之南为东向南庄。

肥城作为汉初设置的县级行政建制,唐以前曾数次废立。唐武德五年(622年)复置肥城县,贞观元年(627年)省入博城县(后改名乾封县,今山东泰安)。北宋大中祥符元年(1008年)乾封改奉符,肥城分属奉符、平阴,元至元十二年(1275年)又复置,延续至今(1992年8月由县改市)。肥城于唐宋时期的史料甚少,主要分载于《山东通志》《泰安州志》《岱览》《肥城县志》《泰安县志》《平阴县志》等方志,余则或隐于石窟造像,或栖于寺庙碑碣,亦有散落于家族谱牒者。而李穆夫妇墓志,映现了李穆的仕宦生涯和道统风范,涉及当时政治、经济、教育、司法、军事、民生、思想、文化、艺术等方面,是肥城难得一见的宋代实物资料,弥足珍贵。

1984年,李穆夫妇墓志被肥城文物部门发现并收藏。1987年,肥城县文化馆程兆奎先生在当年《文物》杂志第3期发表《山东肥城发现宋司勋郎中李穆夫妇墓志》一文;后又入《肥城文史资料(第五辑)》,但未载图片。此后,《肥城名胜古迹》《肥城风物》《边院镇志》《文化肥城》等相继载入有关资料。笔者自2010年8月参与编撰《泰安区域文化通览·肥城市卷》,始搜集、详考上述资料,著《李穆的循吏生涯》一节入书。后又著《关于李穆墓志铭》,刊于《肥城书画》2015年第4期。

李穆夫妇墓志“重见天日”迄今已近半个世纪,虽然以往做了一些整理工作,但难免疏漏舛误,且仍存许多研究空白。笔者不揣力薄,爬梳剔抉,对墓志文字试作点校,并对李穆生卒及登第年代予以探究,其管窥蠡测及谬误之处,敬祈方家斧正。

李穆墓志点校

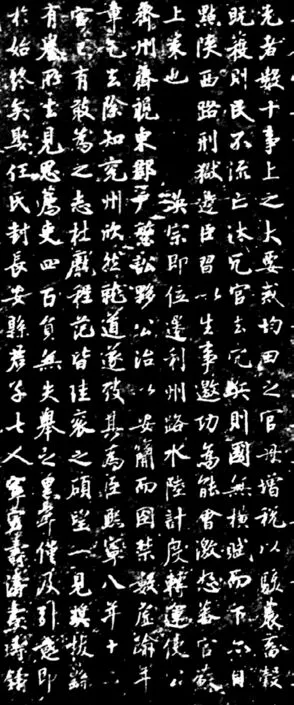

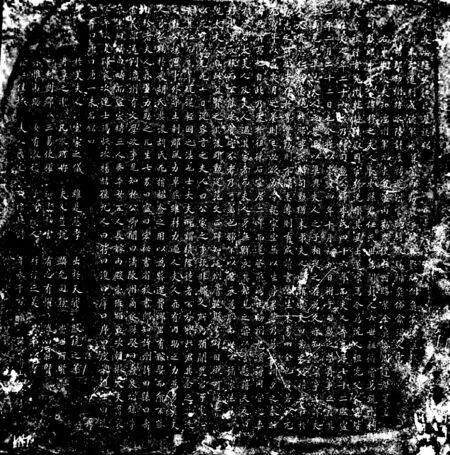

◇ 李穆墓志拓片(局部)

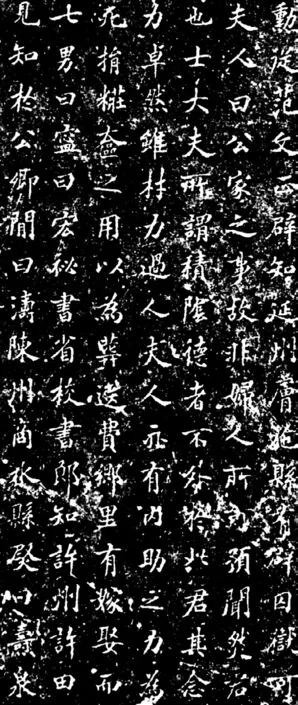

◇ 任氏墓志拓片(局部)

李穆墓志录文以往仅见于1987年第3期《文物》和《肥城文史资料(第五辑)》以及《肥城风物》《肥城书画》,但字有舛误,且前两者仅录原文而未作标点,后两者虽作了标点而错误较多。近览曾枣庄、刘琳先生《全宋文》,知其亦收入该文并点校,然比照之下,犹可商榷。笔者今再读志拓,并亲睹志碑,再作点校。

李穆墓志铭

宋故司勋郎中、知兖州军州事致仕李公墓志铭

朝请郎、守太仆少卿、飞骑尉、赐绯鱼袋盛次仲撰

朝散大夫、直龙图阁、权知郓州兼京东西路安抚事、骑都尉、赐紫金鱼袋邵书

承议郎、提举京东河北路盐税公事兼提举盐事、云骑尉、赐绯鱼袋韩向篆盖

公讳穆,字和之,姓李氏,高阳氏之系也。咎陶为大理,以官命族为理氏。自伊墟改李,而六房四派分于唐之陇西赵郡。公之鼻祖,乃为青州之临淄人。七世祖迁兖州,今为之奉符人。曾大父讳评,大父讳仲芳,父累赠工部尚书,讳忠信,皆晦不就仕。尚书行谊为一乡之尚,而身不享,其报君子知有后焉。

公幼孤,特立孝而笃学,与石介先生治经徂徕山。天圣五年,明经擢上第,主南剑州尤溪簿,已有能声达部使者之听。会建州沙溪久不治,檄公往摄。未几,罹内艰,庐守泰山下栾瘠。终制,调大名府南乐尉。邑人患盗,而莫知盗之所从。君踪迹得之,乃大姓张氏囊橐亡命,赇公殖私,而盗至老死无物色之隙。公夜袭其居,严不得入。即环舍纵燎,盗与张氏一昔焚死。明日,上下哗言暴杀居民。时杜祈公守魏,闻而壮之曰:“去恶正当尔。”即荐之,哗者乃定。调台州录事参军。

越守范文正公除帅延安,召公至府,曰:“祈公人物之水鉴,君定非自尘者。”辟知延州之肤施县。庞卫公继至,亦以公为才。公言:“州城不能容生齿之繁,而薄城居者日益众,缓急何以入保?请筑新城以卫之。”奏下,诿公治役。既休工,民私谓“李公城”,盖德之也。又请乘岁善增籴备边。是岁,庚实数百万斛。以劳就改大理寺丞。

明年,卫公登右府,荐除通判忻州;又通判庆州,赐五品服;通判成都府威州。有告巨室张元吉者,阴构恶少,谋剽县镇。郡捕元吉系狱,而榜讯所逮,人不自宁。尹文简程公谓公曰:“郡民之命,出入此狱,须公往听。”公至,果其情,乃告者利赏以诬其所不快。系者弱,不能自直,展转穷逮,亡虑数百人。公一切疏去,止坐诬者。

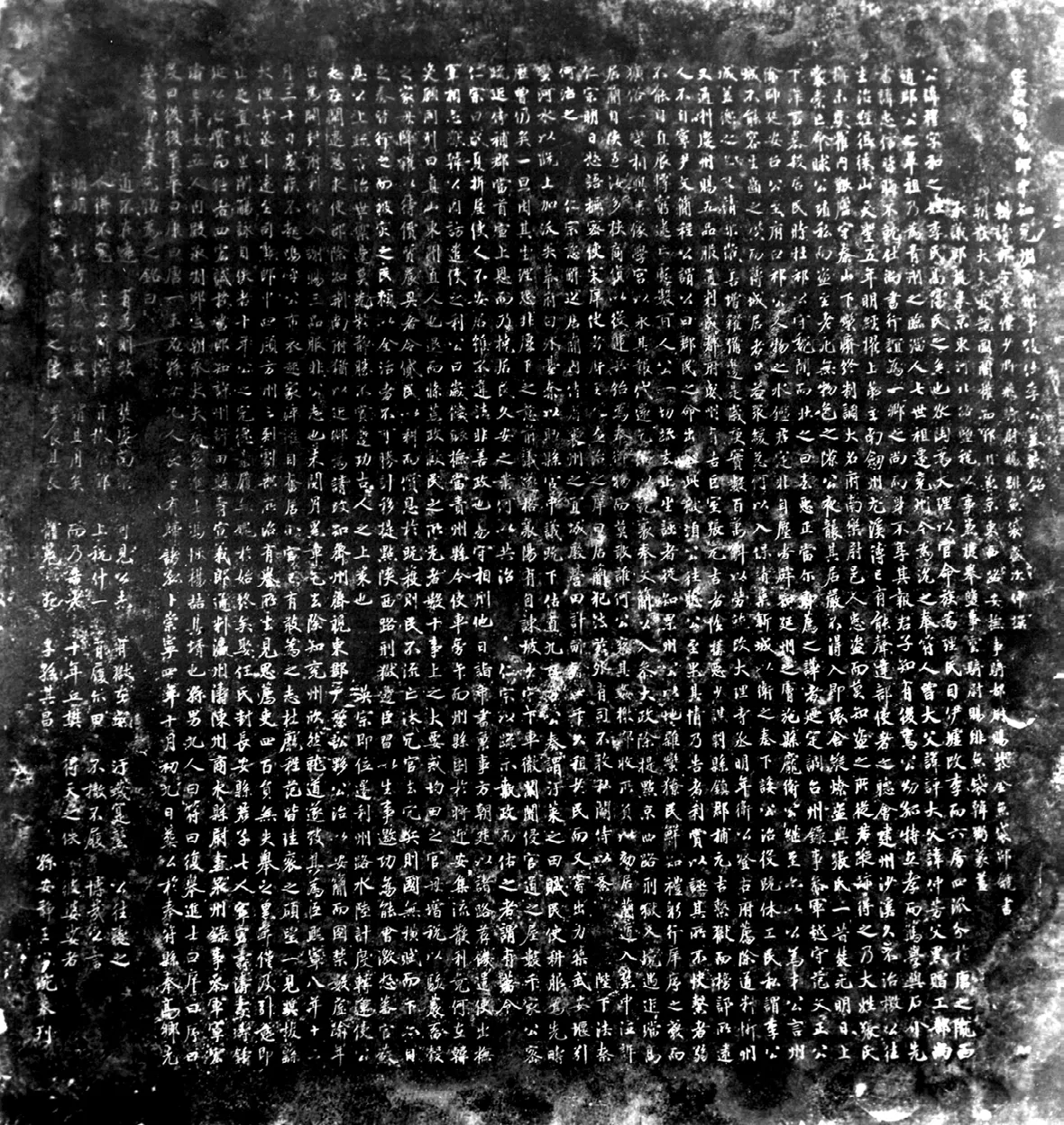

◇ 李穆墓志拓片

徙知果州。公以地杂蛮獠,民鲜知礼,躬行庠序之教,而犷俗一变。相与画像学宫,以永其报。代还,乞留以就襄奉。

文简公入参大政,除提点京西路刑狱。入境,遇近珰高居简,自陕过汝,多挟商货,以役递兵,绐为奉御物而莫敢谁何。公察其奸,檄郡收所负以劾。居简遁入禁中,泣诉仁宗。明日,怒语枢密使宋庠:“使者辱王人,盍治之?”庠曰:“居简犯法于外,有司不敢私阉侍以紊陛下法,奈何治之?”仁宗意解之,居简内侍省。襄州之宜城废营田计亩余四千,久租于民,而又尝出力筑武安堰,引蛮河水以溉,土加沃矣。幕府白外台夺以助县,官中议既下,估直九百万。公奏谓:“污莱之田,赋民使耕,服为先畴,历曾仍矣。一旦困其生理,恐非厚下之意。”前议遂格。襄阳有谏坡出守,下车彻阛阓侵官道之屋数千家。公密疏:“近侍补郡,当首宣上恩,而乃挠居民久安之业,何以共治?”仁宗以疏示执政,而佑之者谓有著令。仁宗曰:“盛夏拆屋,使人不安居,虽不违法,非善政也。”

易守相州。他日,诣中书禀事,方朝廷以诸路荐饥遣使出抚,宰相忠献韩公因访遣使之利。公曰:“岁饥赈抚,当责州县。今使车旁午而州县困于将迎,安集流散,利竟何在?”韩笑顾同列曰:“真山东刚直人也。”退而条荒政救民之所先者数十事上之。大要:戒均田之官毋增税以骇农,畜谷之家毋障籴以待价;质农具者,令贷民以耕而偿息于既获,则民不流亡;汰冗官、去冗兵,则国无横赋,而下亦自足。奏皆行之,而被灾之民赖以全活者不可胜计。

移提点陕西路刑狱。边臣习以生事邀功为能,会激怒蕃官苏恩。公上疏言:“治世御边,莫先于静。胜不赏边功,古人之上策也。”

英宗即位,迁利州路水陆计度转运使。公志在闲退,恳求便郡,除知荆南府。犹以近乡为请,改知齐州。齐视东郡,户繁讼伙,公治以安简,而囹禁数虚。逾年,召为开封府判官。入谢,赐三品服。非公志也。未阅月,累章乞去。除知兖州,欣然就道,遂致其为臣。熙宁八年十二月三十日感疾不起。

呜呼!公布衣起家,淬濯自奋,居小官已有敢为之志。杜、庞、程、范,皆衮之硕望,一见奖拔,繇大理寺丞十迁至司勋郎中,四领方州,三刺剧郡,所治有誉,所去见思。荐吏四百员,无失举之累。年仅及引,意即止足,置绂里,觞咏自佚者十年。公之完德素履,无愧于始终矣。娶任氏,封长安县君。子七人:宁、宏、寿、涛、焘、、铸。延公之赏而仕者四:宏,试校书郎、知许州许田县;寿,宣议郎、通判瀛州;涛,陈州商水县尉;焘,泉州录事参军。宁、宏、已卒。女五人:内殿承制邵立,朝奉大夫乔衮,进士冯恢、杨,其婿也。孙男九人:曰符;曰复,举进士;曰庠;曰序;曰度;曰后,后早卒;曰康;曰唐;一未名。孙女九人,长已有归。诸孤卜崇宁四年十月初九日,葬公于奉符县奉高乡先茔之原。寿来乞铭,为之铭曰:

道不在远,有为则致。焚盗南乐,可见公志。有狱在威,污蔑实繁。公往听之,人得不冤。上政帡幪,有撤尔。上税什一,有履尔田。不撤不履,博哉公言。明明仁考,载公政要。谓且用矣,而乃告老。十年丘樊,得天之佚。彼婆娑者,孰得孰失。岱汶之阳,墨食其长。体冕以葬,子孙其昌。

孙安静、王公琬摹刊

经笔者测量,李穆墓志长121厘米、宽117厘米、厚20厘米,竖排43行,总计1760字,其中志文1459字,铭文104字。首行题“宋故司勋郎中知兖州军州事致仕李公墓志铭”,顶格排列,题下不空行,署撰者、书者、篆盖者,各占1行,均上空6字。下连志文,亦不空行。志文中间,因避讳而在“陛下”“仁宗”“英宗”称谓前多有空字。铭文四字一句,其间各空1字,“明明仁考”一句中的“明明”后空1字,或为避“仁宗”之讳。铭文自成一段,共4行,每行7句。整段上空5字,下空4字。落款“孙安静、王公琬摹刊”。

李穆妻子任氏墓志长97厘米、宽95.5厘米、厚16.5厘米,略小于李穆的。竖排30行,每行32字,除去空格,总计845字。其中,志文651字,铭文96字。撰者、书者、篆盖者均上空5字,铭文上空4字。墓志内容多是李穆相关,涉及任氏个人的也多是些套话,本文不再单列。

李穆生卒与登第年代

李穆一生历太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗五朝,其仕宦生涯在仁宗、英宗两朝。据其墓志中“熙宁八年(1075年)十二月三十日感疾不起”可知,李穆卒于1075年。李穆生年可由其致仕推知,李穆“年仅及引,意即止足,置绂里,觞咏自佚者十年”。可见李穆刚到致仕之年,就递交了辞呈,交出了官印,归乡饮酒咏诗、安享晚年十年。宋袭唐制,太宗时规定:“朝廷之制,七十致仕。”宋初,由于局势不稳,对外战争较多,用人之际,“七十致仕”并未严格执行。真宗咸平五年(1002年),“诏文武官年七十以上求退者,许致仕,因疾及有赃犯者听从便”。北宋中期以后,由于冗官问题日益严重,致仕制度开始严格起来,逐步发展为强令致仕。仁宗景四年(1037年),侍御史知杂事司马池言:“文武官年七十以上不自请致仕者,许御史台纠劾以闻。”仁宗皇中,知谏院包拯、吴奎亦言:“愿令御史台检察年七十已上,移文趣其请老不即自陈者,直除致仕。”朝廷未行。奎复言:“……七十致仕,学者所知,而臣下引年自陈,分之常也。人君好贤乐善而留之,仁之至也……请详前奏施行。”神宗时(1068-1085年),按时致仕者有相应奖励,恋位不退者不仅强令致仕,还要处以罚俸、降官等处罚。有鉴于此,李穆及时致仕,不失为明智之举,而墓志也以此为美德予以颂扬。其安享晚年十年,当享年八十。因古人按虚岁计龄,由李穆卒年推算,他当生于宋太宗至道二年(996年)。

另,任氏墓志记载:“夫人……享年七十二。熙宁二年(1069年)二月二十二日也。”据此可知,任氏生于真宗咸平元年(998年),比李穆小两岁,合乎常情。此亦可为李穆生年之佐证。

关于李穆的史料及其科举登第的记载,仅见于《岱览》《泰安县志》等方志。直至《宋登科记考》才在其《附录》中简记:“(穆)真宗朝擢明经高第”。墓志的出土,为研究李穆提供了物证。志云,李穆于“天圣五年,明经擢上第”。“天圣”乃仁宗年号,非“真宗朝”。《文物》杂志发表程兆奎先生文章后,引起包括《全宋文》编者在内的部分学者注意,上海图书馆历史文献中心吴建伟之《〈宋登科记考〉拾补——以碑刻文献为中心》据墓志推知李穆登第年代,对《宋登科记考》有关记载予以细化、修正。中国人民大学诸葛忆兵教授之《〈宋登科记考〉补正(北宋篇)》据《全宋文》所载盛次仲所撰《李公墓志铭》,也对此予以辨误。墓志成为辨误铁证。

肥城市政协