父母教养方式与中学生生涯适应力的关系

王秋蕴+王乃弋

〔摘要〕在中、高考改革的浪潮下,中学生将要面临选课、选考、选专业、选大学等一系列重要的“选择题”,帮助中学生为自己的生涯发展负责、实施生涯教育成为各方日益关注的问题。生涯适应力是一种积极的心理资源和转换能力,在其相关的影响因素中,父母教养方式无疑起着至关重要的作用。本文综述了生涯适应力的概念演变、理论构建和维度测量,以及父母教养方式的概念、维度与类型,并在父母教养方式与生涯适应力关系研究的基础上,以中学生为对象,从父母教养方式的角度出发,提出提高中学生生涯适应力的建议。

〔关键词〕生涯适应力;父母教养;中学生

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2018)01-0028-06

一、生涯适应力

(一)生涯适应力的概念演变

生涯适应力的概念来源于美国心理学家Super提出的生涯發展理论。Super于1995年在其生涯发展理论中提出了“职业成熟度”(career maturity)的概念。在随后的生涯发展研究中,先驱Savickas认为,在处理生涯问题时,个体会更多地依据自我认知层面的内容和自身对外界的探索,更多地考虑自身与外部环境的相互作用,表现出对环境的适应性。因此,他们提出了“生涯适应力”(career adaptability)这一概念。

1997年,Savickas 把生涯适应力定义为个体对可预测的生涯任务、所参与的生涯角色以及生涯改变或生涯情境中不可预测的生涯问题的准备程度与应对能力[1]。2005年,Pottinghaus则将生涯适应力界定为个体在面对不确定事件的时候,对其生涯计划的调整以及调整生涯计划的态度倾向。2007年,Baumeister综合前人的观点认为,个体的生涯适应力就是对可利用机会的探寻,对未来的展望,做适宜和有价值的决定,对内心、人际关系和环境因素等与目标冲突的处理。2012年,Savickas认为生涯适应力是个体应对生涯中的任务、问题、转折并与环境交互作用时所需要的心理资源,是个体应对当前和未来的生涯任务和生涯转折时的一种心理社会建构[2]。

国内学者赵小云和郭成认为,生涯适应力是个体因应生涯角色变化并与之保持平衡的能力[3];马逸伦认为生涯适应力是个体面对生涯角色及生涯环境改变时与之保持协调一致的能力[4];张夕汉在研究中将生涯适应力界定为个体对于自己未来生涯或者生涯转变的关注程度、自信心、好奇程度和控制力的一种综合能力[5]。

从生涯适应力的界定和概念演变可以看出,其强调生涯发展过程中人与环境的相互作用以及个体在生涯发展过程中主动去适应新的、不断变迁的生活环境的能力。在日新月异的现代化生活中,个体必须主动调节并应对各种事件,以寻求自己与所处环境之间的和谐与平衡,这是一种能力的体现。因此生涯适应力更能贴切地解释当今中学生的生涯发展特点。

(二)生涯适应力的理论构建

最初Savickas在1997年提出生涯适应力是由三个重要维度构成,分别为计划性态度、自我与环境的探索和适应性决策。其中,计划性态度不仅是Super生涯成熟度理论的核心构成之一,Super在1979年提出生涯适应力的概念中亦将其作为成人生涯适应力概念的核心建构之一[6]。Savickas在2002年修正了生涯适应力的维度建构,在原来三维的基础上增加了生涯自信维度。该维度与生涯发展理论中的生涯自我效能概念相似。根据社会认知生涯理论的观点[7],生涯自我效能掌管和监控着生涯认知与生涯行为的发展历程,并被视为达成生涯目标的关键因素,故生涯自信必定是生涯适应力的一个重要维度。

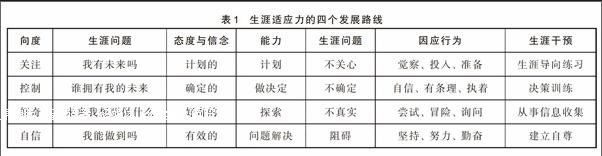

Savickas在2005年对生涯适应力的理论建构做了进一步的修正和完善,提出了一个更为完整的建构模式(见表1)。他认为个体生涯适应力的发展是沿着四个维度或阶段发展的,这四个维度分别为生涯关注、生涯控制、生涯好奇和生涯自信。每一个维度都有一个核心的问题需要个体做出回答,即“我有未来吗”“谁拥有我的未来”“未来我想要做什么”和“我能做到吗”。个体生涯适应力的发展贯穿于这些阶段,最终形成其与生涯规划、决策和调整有关的独特的态度、信念和能力,Savickas将此三个因素称之为生涯建构的ABC理论,其中“态度”是指引起行为的情感变量或感觉,“信念”是指引领个体行为想要改变的意向,而“能力”是指理解力和解决问题的能力。这三个因素对生涯适应力的四个维度均具有调节功能,会影响个体在面对生涯发展任务、生涯转换或生涯困境时的生涯适应行为,进而促使个体将他们的生涯自我概念整合到生涯角色中去[8]。同时他指出,更高水平适应结果(adaptation)产生的机制是:个体有适应意愿(adaptive),且具备适应能力(adaptability),表现出适应环境变化的心理和行为(adapting)。

Savickas认为一个适应性的个体应具备以下特点:(1)能够对未来生涯有所关注;(2)能够增进对自己未来生涯的控制感;(3)能展现出对可能自我和未来情景探索的好奇心;(4)能够不断强化自己对实现生涯抱负的信心。

(三)生涯适应力的维度与测量

1.生涯适应力的维度

生涯关注是指个体对他自己的未来生涯能够有所关注。关于生涯关注在个体生涯发展中的作用,Super等在1992年曾提出,个体若能够对生涯有所关注,将有助于让未来的感觉变得真实,因为它帮助个体记得过去的生涯活动,考量最近的生涯发展,并预先考虑未来的生涯目标,进而可以做出生涯的计划。

生涯控制是个体相信他们对于建构自己的生涯是可以自我决定和负起责任的。简言之,生涯控制是指通过生涯决策和对未来负责的方式提高自我调控能力。

生涯好奇反映的是个体的好奇态度,这种态度会促使个体进行更多的生涯探索,能够使得个体比较实际地探索教育和职业的选择,进而实现未来目标。当个体具有好奇心,能对新经验、新事物保持开放的态度和冒险的精神,并愿意去尝试和体验各种不同的角色,去了解工作世界的运作,将会增进个体对自己兴趣、人格以及价值观的认识。而这些信息的获取,能让个体了解自己与环境的适配程度,使其对未来感到更为真实,进而协助个体做出适当的生涯决定[9]。endprint

生涯自信是指个体对自己生涯问题解决能力的信心及其自我效能信念。它在建构生涯中的基本角色,与职业发展理论中的职业生涯自我效能相似。所谓职业生涯自我效能,是指个体对自己完成特定职业的相关任务或行为的能力的知觉或对达成职业行为目标的信心或信念。

2.生涯适应力的测量

Savickas等人编写、侯志瑾等人(2012)修订的“生涯适应力量表”。该量表由24个题目构成,包括四个维度,即生涯关注、生涯好奇、生涯自主和生涯信心,每个维度包含6个题目,Likert 5点计分。问卷总分越高,代表生涯适应力越强。该量表中国版的Cronbach α系数为0.94,具有良好的信效度。

二、父母教养方式

(一)父母教养方式的概念

根据Darling和Steinberg的观点,父母教养方式(parenting style)是父母的教养观念、教养行为及其对子女情感的一种组合形式,它不随情境的改变而变化,反映了亲子交往的实质[10]。父母的教养行为既包括父母履行其职责的专门的目标定向的行为,又包括非目标定向的教养行为,诸如姿势、手势、语调的变化或是情绪的自然流露。父母通过教养方式行为,把社会的价值观念、行为方式、态度体系及社会道德规范等传授给子女,并指导和影响子女获得最初的生活经验、社会知识、行为规范和情感体验等。Prevatt认为父母教养方式是指一种与教养有关的、稳定的态度和信念的综合体[11]。

林磊认为父母教养方式是指家长在教育、抚养子女的日常生活中表现出的一种行为倾向,它是对父母各种教养行为特征的概括,是一种具有相对稳定性的行为风格[12]。李彦章认为父母教养方式是指父母为了一定的教养目的,在某种家庭教养氛围下,养育子女过程中表现出来的行为倾向。王星认为父母教养方式是指家长在教育子女过程中所应遵守的指导原则,它是根据教育的一般规律、儿童身心发展的特点和家庭教育的特殊性提出的。左占伟认为父母教养方式是父母的教养观念、教养行为及对儿童的情感表现的一种组合方式[13]。龚艺认为父母教养方式主要是指父母在抚养子女的日常活动中所表现出来的一种对待孩子的固定的行为模式和行为倾向,它比较集中地反映了父母对待子女的态度,同时也是教育观念的反映。

综上所述,父母教养方式主要是指在家庭生活中以亲子关系为中心的,父母在抚养、教育子女的活动过程中通常采用的态度、行为模式和情感倾向的集合体。家对某些儿童意味着港湾;对某些儿童则意味着樊笼;而对某些儿童却意味着战场。父母一方面通过专门目标定向的教养行为直接促进子女的成长,另一方面还通过非目标定向的教养行为潜移默化地影响子女的发展。

(二)父母教养方式的维度与类型

美国心理学家Symonds在1939年把父母教养方式划分为接受/拒绝和支配/服从两个基本维度;西尔斯等人将其划分为温暖和严格两个维度;Schaefer则将其划分为爱/敌意和自主/控制两个维度。美国心理学家Baumrind在观察研究的基础上提出三种教养方式类型:权威型、宽容型、专制型。权威型的父母理解和尊重孩子,能认真地倾听孩子,与孩子建立良好的亲子关系;寬容型的父母很少对孩子提出要求或者施加压力;专制型的父母要求孩子的绝对服从,不主张沟通与交流。同时他研究发现当父母的行为不一致时,权威型的教养行为有利于女孩子的独立性及目的性行为的形成和发展。同专制型和宽容型父母的控制相比,权威型父母的控制更有利于形成男孩子的社会责任感和女孩子的成就倾向。权威型家庭中的儿童自信、和善,具有良好的社会适应能力,对同伴热情、友好,父母的权威性体现在给儿童制订严格的行为准则,并清楚地说明对子女施加限制的原因[14]。

艾里克森和其他研究者认为,整个儿童和青少年时期教养方式的两个维度是:父母的接纳反应和命令控制,见图1。Steinberg(1994)在此基础上将父母教养方式分为权威、专制、放任和溺爱四种类型。

1.权威型的教养方式

表现为父母对孩子的智力和社会性行为的期望符合其现有年龄和能力水平,父母能够以友好的态度去耐心地倾听孩子,让其亮出自己的观点、表达自己的情感,并鼓励孩子对自己做决定,能够说清决定背后的理由和想法。与此对应的儿童社会化的主要特点是独立性、自信心强,对同伴友好,与父母合作,快乐,有成就感。

2.独裁型(也称专制型)的教养方式

表现为过分的权利和控制,没有温情和双向的交流,设置绝对的标准,要求对权威和传统的服从和尊重,要求孩子努力工作。与此对应的儿童社会化的主要特点是社会上表现孤僻,缺乏自主性。女孩是依赖性的,缺少成就激励;男孩倾向于对伙伴进行攻击。

3.宽容型的教养方式

表现为对儿童提出极少的要求,接受、反应均以儿童为中心。与此对应的儿童的社会化的主要特点是在心境上是积极和有益的;但在控制冲动性、社会责任和自信上具有不成熟攻击性倾向。

4.忽视型的教养方式

表现为父母被自己的活动所吸引,不关心孩子,也对他们的活动没兴趣。避免双向交流,很少注意孩子的观点和情感。儿童社会化的主要特点是喜怒无常,无法专心,对冲动和情感的控制较少,对学习缺少兴趣,有较高的逃学率以及具有吸毒的倾向。

Steinberg等研究者认为,父母权威型教养方式中的三种具体成分有助于青少年健康的心理发展和学业适应,即父母接受/参与、行为上的严厉/监督以及心理自主。接受/参与是指青少年感知到他们父母的爱、温暖、反应性以及情感的投入;严厉/监督指父母的监控和所设定的限制、要求等;心理自主是指父母使用非强制的和民主的教养观,鼓励青少年在家庭内表达他们的个性。

三、父母教养方式与生涯适应力的关系

近几年来,生涯适应力及其影响因素受到了学者们的关注,其中父母被认为是在青少年生涯适应力的发展过程中最有影响力的因素。研究表明,父母的教养方式与子女的生涯适应力密切相关,不同的教养方式对青少年的生涯适应力的发展产生不同的影响。以冷漠、忽视为主要特征的忽视型教养方式对青少年的生涯探索活动有消极影响 [15]。以温情、坚定和民主为主要特征的权威型父母教养行为对中学生的生涯探索活动产生积极影响 [16]。endprint

在家庭的影響中,父母是施加影响的核心角色,父母影响子女的职业抱负、职业目标和职业决策。中学生的职业抱负与父母受教育水平正相关,原因在于受教育水平高的父母对青少年的发展有高期望,这种期望又内化到父母教养行为之中,进而主动参与到学业活动中,促进其教育成就和职业发展。家庭资本理论指出,家庭社会经济地位中的父母受教育水平、父母职业等因素与父母的教养行为是密不可分的。在生涯适应力的本土化研究中,需考虑到中国的集体主义文化,父母“望子成龙,望女成凤”的普遍心态,强调个体与家庭间的联结。受父母生涯发展期望的影响,“孝道”仍然是中国年轻人自我概念和价值观中的重要部分,影响着个体的生涯适应力。

Maccoby和Martin[17]根据父母对儿童的要求性和反应性水平将父母教养方式分为四种类型。其中,权威型教养方式是高要求、高反应的类型,即父母对子女有较高水平的要求和监督,同时又能对子女的行为和感受做出积极的反馈和支持。研究表明权威型是最有利于青少年身心发展的家庭教养模式。父母教养类型是各种教养行为的组合,代表了父母对子女进行教养时的整体特点。然而,若单纯考察教养类型,并不能帮助研究者认识到具体哪些教养行为是影响个体职业生涯发展的关键性因素。苏霞和董振华的研究发现[18],父母权威型教养方式中,接受/参与、严厉/监督的教养行为与大学生的生涯适应力均显著正相关,但父母鼓励心理自主的教养行为与生涯适应力相关不显著。因此,进一步探讨权威型教养方式中能够提高青少年生涯适应力的教养行为,以及这些教养行为产生影响的机制显得尤为重要。

四、从父母教养方式的角度提高中学生生涯适应力的建议

(一)父母温暖的情感参与帮助学生提高生涯关注

作为影响中学生心理社会发展的重要他人,父母被认为是在中学生生涯适应力的发展过程中最有影响力的因素,是中学生获取支持与建议的主要来源[19]。以冷漠、忽视为主要特征的教养行为,对中学生的生涯探索活动有消极影响[20]。温情、理解并能适当控制的教养行为对子女养成积极的态度有帮助[21];父母温暖、支持的情感参与下,学生主动性更强,有强烈的进取心,在面对生涯问题或任务时,更倾向于做计划和充分的准备去完成挑战性的任务,从而表现出更高的生涯适应力[22]。

(二)父母奖惩分明的行为监督帮助学生增强生涯控制

权威型的教养方式中父母奖惩分明的行为监督有利于子女追求掌握目标,有利于他们学业自我概念的发展,并对学业成就产生作用,如更高的学业成就、人际交往能力,更低的外显和问题行为。而忽视型、专制型和宽容型教养方式不利于他们的学业成就水平的提高,并伴随着消极的发展结果与社会适应不良。研究表明,奖惩不分明的方式会阻碍中学生社会道德规范的内化,使中学生体验到对自身安全的威胁和焦虑感,并且会产生过度的内疚感,刻板地而不是灵活地去遵守社会行为规则,不利于生涯控制的发展[23]。

(三)家校合作的模式启发学生不断增进生涯好奇

现今学校教育越来越意识到培养学生个体适应能力的重要性,并试图通过开设生涯指导课等途径促进学生的生涯发展。学生也比在历史上任何一个时刻都更注重发展自我概念,重视生活方式、价值及休闲,强调自由选择与责任承担,重视个体的差异优势,还重视面对外界快速变迁的适应。在中学生生涯发展的影响中,父母同学校一样是施加影响的核心角色,父母影响子女的职业抱负、职业目标和职业决策。因此,学生生涯好奇的增进不能脱离家校合作的模式。

(四)父母支持与陪伴的意识帮助学生建立生涯自信

父母的支持、陪伴与引导会帮助青少年确认与父母之间的依恋关系,更利于其社会化。对于中学生而言,一方面父母给予自主空间意味着父母的授权,正说明了父母的信任与自己的独立,这有助于他们积极适应。另一方面他们需要父母对自己的生活有更多了解,当他们感受到了父母关注的目光时,便能相信在需要时可以获得及时的支持,从而更有勇气面对生活中的挑战,建立生涯自信,获得积极适应。

五、总结与展望

中学阶段是人生成长的重要阶段,是青少年身心发展的关键时期。中学生正处于青春期,其特点表现为自我意识增强,对外界充满好奇,渴望探索外部世界。如果在这个阶段加强生涯适应力的培养,能够帮助他们适应未来的生涯发展。同时,了解中学生的生涯适应力水平,能够使教育工作者更好地帮助其开展生涯规划,有利于中学生对自己的人生进行及时规划[24]。

综上所述,对于父母教养方式与生涯适应力的关系,已逐渐趋向更深层次的探究。为了满足中、高考改革和个体全面发展的需求,关注个体层面的同时,更不能忽视环境的作用,从家庭和学校等方面兼顾整体协调合作,结合国内外已取得的相关经验和我国的实际情况,推进生涯教育的全方位模式构建。父母教养方式的相关研究,为生涯教育提供了一个切实的落脚点。在关注学生生涯教育课程的同时,应考虑家校合作的模式,把家庭中父母教养方式作为一部分结合到相关生涯课程中,进而提高中学生的生涯适应力水平。

参考文献

[1]Savickas M L. Career adaptability:An integrative construct for life-span,life-space theory[J]. The Career Development Quarterly,1997,(45):247–259.

[2]Savickas M L,Porfeli E J. Career adapt-abilities scale,construction,reliability,and measurement equivalence across 13 countries[J]. Journal of Vocational Behavior,2012,(50):661-673.endprint

[3]赵小云,郭成.国外生涯适应力研究述评[J].心理科学进展,2010,18(09):1503-1510.

[4]马逸伦.大学生生涯适应力及生涯辅导研究[D]. 南宁:广西大学,2012.

[5]张夕汉.大学生生涯适应力及其与认知加工特点的关系研究[D].北京:中国地质大学,2014.

[6]Van Vianen A E M,De Pater I E. Adaptable careers:ma-ximizing less and exploring more[J]. The Career Development Quarterly,2009 , 57 (4):298-309.

[7]Savickas M L. Career construction:A development theory of vocation behavior[J]. Career Choice and Development,2002,42-47.

[8]Savickas M L. The relation of career maturity personality type and social adjustment[J]. Journal of Career Assessment,2002,10(1):24-41.

[9]Zikic J,Klehe U. Job loss as a blessing in disguse:The role of career exploration and career planning in predicting reemployment quality[J]. Journal of Vocational Behavior,2006,69:391-409.

[10]Darling N,Steinberg L. Parenting style as context:An integrative modle[J]. Developmental Psychological,1993,113:487-496.

[11]Prevatt F. The contrib ution of parenting practices in a risk and resiliency model of childrens adjustment[J]. British Journal of Development Psychology,2003 , 21 (4) :469-480.

[12]林磊. 幼儿家长教养方式的类型及其行为特点[J]. 心理发展与教育,1995 (4) :43-47.

[13]左占伟. 初中生父母教养方式的发展特点研究[J]. 哈尔滨学院学报,2003 , 24 (8) :21-22.

[14]Steinberg L,Lamborn S D,Dornbusch S M,Darling N .Impact of parenting practices on adolescent achievement:Authoritative parenting,school involvement,and encouragement to succeed[J]. Child Development,1992,63:1266-1281.

[15]Noack P,Kracke B,Gniewosz B,et al. Parental and school effects on students occupational exploration a longitudinal and multilevel analysis[J]. Journal of Vocational Behavior,2010,61(8):3-19.

[16]Vignoli E,Croity-Belz S,Chapeland V,et al. Career exploration in adolescents:The role of anxiety,attachment,and parenting style[J]. Journal of Vocational Behavior,2005,67(2):153-168.

[17]Maccoby E E,Martin J A. Socialization in context of the family:Parent-child interaction[M]. Handbook of Child Psychology,Volume IV,Socialization,Personaltiy,and Social Development .New York:Wiley,1983.

[18]苏霞,董振华. 父母教养行为与大学生生涯適应力的关系:成就动机的中介作用[J].中国临床心理学,2015,23(1):174-176.

[19]Noack P,Kracke B,Gniewosz B,et al. Parental and school effects on students occupational exploration a longitudinal and multilevel analysis[J]. Journal of Vocational Behavior,2010,61(8):3-19.

[20]Vignoli E,Croity-Belz S,Chapeland V,et al. Career exploration in adolescents:The role of anxiety,attachment,and parenting style[J]. Journal of Vocational Behavior,2005,67(2):153-168.

[21]David RS 著. 邹泓,等 译. 发展心理学-儿童与青少年(第六版)[M]. 北京:中国轻工业出版社,2005.

[22]侯志瑾.家庭对青少年职业发展影响的研究综述[J].心理发展与教育,2004,20(3):90-95.

[23]de Haan A D, Prinzie P,Dekovi? M. Mothers and fathers personality and parenting:The mediating role of sense of competence[J].Developmental Psychology,2009,45(6):1695-1707.

[24]李婕,陆丽萍.北京市中学生生涯适应力现状调查研究[J].中小学心理健康教育,2017(8):14-18.

(作者单位:北京师范大学教育心理与学校咨询研究所,北京,100875)

编辑/丁 尧 终校/卫 虹endprint