古代潮州女诗人及其诗作析论

——以《潮州诗萃》与《潮州志》为依据

林雪琦

(汕头大学文学院,广东 汕头 515063)

得益于“海滨邹鲁”的读书氛围,宋代之后,潮州女性能够接受一定程度的教育。然而古代女性深受父权意识的制约和传统观念的束缚,接受的教育又更多局限于家庭教育。相较于“妇学”兴盛的江浙地区而言,古代潮州女诗人数量甚为稀少,吟诗作赋的环境相对封闭,故而流传至今的诗作也为数不多。正如沈善宝在《名媛诗话》中所言:“闺秀则既无文士之师承,又不能专习诗文,故非聪慧绝伦者,万不能诗。剩余名门巨族遇父兄师友知诗者,传扬尚易,倘生于蓬荜嫁于村俗则淹没无闻者,不知凡几。”[1]

今系统收录历代潮州女诗人作品的文献主要有两种:其一为潮汕著名诗人、学者温廷敬先生于民国初年编辑的《潮州诗萃》,潮籍著名学者饶宗颐先生评价其为“集大成之总集,条流昭晰,闳博精详。考作者生平,兼扬榷其风格,古今作品咸萃于斯,诚海涵地负之巨观”[2]1;其二为饶宗颐先生总纂并于民国38年出版的《潮州志》。故此,本文将以《潮州诗萃》与《潮州志》为依据,考察古代潮州女诗人的诗作,还原潮州女性柔与刚并存之美。

一、古代潮州女诗人队伍构成及总体特征

(一)队伍构成

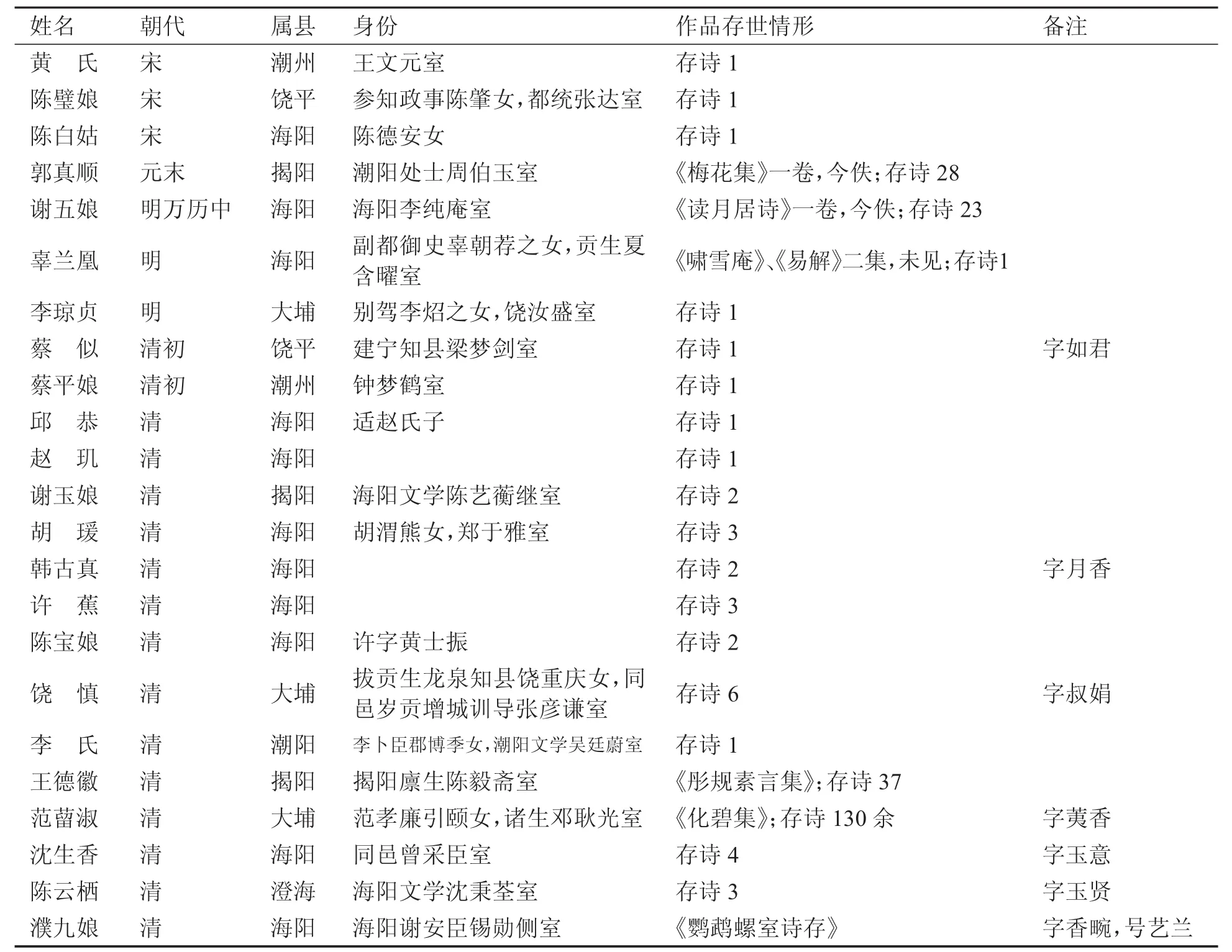

据《潮州诗萃》与《潮州志》统计,潮州古代女诗人共23人(无诗作则不计入)。翻寻史料,嘉靖、顺治《潮州府志》均无专门收录女诗人作品;乾隆《潮州府志》卷42《艺文·闺秀》收录7位女诗人作品,包括陈璧娘、郭真顺、谢五娘、蔡如君、邱恭、赵玑及谢玉娘;潮州历代诗歌集——道光世馨堂本《古瀛诗苑》提及谢五娘、郭真顺、邱恭、赵玑和谢玉娘;现存最大的清代女性诗歌总集《国朝闺秀诗柳絮集》则提及胡瑗、黄氏、邱恭、赵玑、蔡平娘及谢玉娘。胡文楷编纂的《历代妇女著作考》提及郭真顺、辜兰凰、谢五娘、范蒥淑及王德徽(误作平舆人);冼玉清的《广东女子艺文考》则提及四人:郭真顺、辜兰凰、谢五娘及范蒥淑。据上述资料,古代潮州女诗人有关信息如表1所示。

(二)总体特征

综合来看,古代潮州女诗人具有以下特征:

表1 古代潮州女诗人信息表

1.多为清人,多居海阳。由表1可知,潮州闺秀诗在宋元明清均有发展,不过到宋元之际,潮州女诗人的传世作品仍然不多,宋代三位女诗人均只有一篇诗作流传下来,元代唯郭真顺一人有诗作传世;而从明代开始,女诗人不仅人数增多,且诗集数量亦有所增加;直至清代,女诗人人数远超之前各个朝代,增至16人,诗作数量也远超其他朝代的总和。就整个中国古代妇女文学发展史来看,有清一代诗风最盛,女诗人诗作数量也最大,据《历代妇女著作考》,明代以前有诗文集的妇人仅117人,明代则有244人,而“清代妇人之集,超轶前代,数逾三千”[3],可见潮州女诗人的发展与中国古代整个妇女文学发展史的趋势是同步的。

在县域分布上,女诗人分布不均衡。除黄氏、蔡平娘二人不明具体县域外,海阳一县尽占五成,余者零星分布于其他各县。海阳乃岭东首邑,在民国之前将近两千年的时间里,一直为州、路、府治所在地,是古代潮州地区经济、政治、军事、文化中心。海阳县历代进士数量为潮州府各县之最,女诗人的县域分布以海阳县为最,这与潮州府进士数量以海阳县为最的分布是一致的,也正如胡适所言,“女作家的地域分配确然和各地域的文化状况成正比例。”[4]

2.多出身书香或官宦之家。在家庭出身上,有详细记载的潮州女诗人多出身于书香门第或官宦之家。袁枚在《随园诗话》曾道:“闺秀能文,终竟出于大家。”[5]自古女诗人多出于诗礼之家,诸如蔡琰、谢道韫等,家族的熏陶对她们的文学创作产生了巨大的影响。对于这种现象,章学诚亦称:“妇学古实有之,惟行于卿士大夫,而非齐民妇女皆知学耳。”[6]贫寒之家的女子需要为生计劳作,习字作诗这类非功利性活动一般不可能受到支持;唯有衣食无忧的大家闺秀才有富余时间与闲趣进行文化活动。潮州女诗人同样处在这个规律之中。

有家庭背景记载的潮州女诗人,其父或是官宦,如副都御史、别驾、知县,或是郡博士、孝廉一类的知识分子;没有出身记载的女子多有其夫身份的描述,她们夫君亦是多有官身,诸如都统、知县、训导、处士、文学,或是诸生、秀才、贡生等。根据古代婚姻“门当户对”的习俗,可推测这些才士官人之妻应当有良好的家庭出身,如饶慎为“拔贡生龙泉知县重庆女,同邑岁贡增城训导张彦谦室”[2]1316。无论是书香门第还是官宦之家,为光耀门楣、延续族望,往往对文化业绩追求强烈,十分重视子孙后代的教育。出生于这样的家庭中,女诗人幼承庭训、读书识字,接受较高规格的文化熏陶:“(郭真顺)幼而淑惠,受经于其父,旁通经史百家言”[7]2888;“(王德徽)幼随外祖读书,湛深经史”[7]2890;“(范蒥淑)少随父任所读书,无不披览”[8]。得益于家族的文化氛围熏陶,又深受知识水平较高的父辈影响而得以博览群书,女诗人的诗歌创作由此打下厚实根底。

3.创作多有家人根源。潮州女诗人待字闺中时,在父兄的指导下撰诗填词,在家族内雅好诗文的潜移默化中吟咏酬唱。及笄后,女诗人大都嫁与文人雅士,多数夫妻举案齐眉并且志趣相投,“每当绣纹刺倦,蚕织梭停,则烹茗炷香,与良人执尘谈文,俨若师友”[2]1312,故而女诗人不仅能够延续对诗词的热爱,也常能通过闺房唱和来提高自身的诗词水平。女诗人嫁入蓬荜之户者极少,明确提到夫家家贫的仅有二人。宋王文元妻黄氏,“有文才,尤工于诗;文元家贫,独耽吟咏,夫妇共持雅操”[7]2888;潮阳文学吴廷蔚室李氏,“工词翰;廷蔚家贫,频年在郡城谋馆谷”[2]1317。黄氏和李氏均工于诗词,或许得益于文学天赋高,但更可能是出嫁之前在娘家长期受到过良好的文化教育,并且在嫁为人妇之后仍然不懈怠于诗赋;纵然夫君家贫,但都是文化水平较高的人,甚至沉耽吟咏,夫妻之间多有闺房唱和,故而黄氏和李氏操持家务之余方有闲情逸致钻研诗词,不至于终日囿于柴米油盐中而浪费了诗才。

潮州女诗人的产生与家族的关系极为密切,冼玉清在《广东女子艺文考》后序中也谈到才女成名的三大条件:“其一名父之女,少察庭训,有父兄之提倡,则成就自易;其二才士之妻,闺房倡和,有夫婿为之点缀,则声气易通;其三令子之母,济辈所尊,有后嗣为之表扬,则流誉自广”[9]115。不仅如此,女诗人赵玑、丘恭姑嫂二人,家世虽无详细记载,但由赵玑“儿与嫂共笔砚者四载矣”[2]1312,可见姑嫂之间时有唱和。古代女性多困于闺阁之中,李贽的心学虽大力主张女子应该独立于社会,但是这样的思想在当时很难得到响应,即便到了清代,女子受教育的主要途径还是家庭教育,故而与家族内的女性进行文化交流也是促使其诗赋造诣提升的重要方式。

4.命途多舛。女诗人的命途多坎坷,或早逝,或早寡,或颠沛流离:谢五娘、李氏、范蒥淑早寡,邱恭、赵玑城陷被俘,辜兰凰城陷自经,陈白姑蒙难自焚,陈璧娘、陈宝殉夫,谢玉娘、陈云栖早逝。自古红颜多薄命,女诗人较一般女子情感更加细腻,故而多应了情深不寿,慧极必伤。而有才气的女诗人更有自我的意志,这令她们多有“宁为玉碎不为瓦全”的气节,如陈宝“(未婚夫)讣至,宝请往,父母不许”[7]2890,纵然只是订婚,却誓死不嫁二夫,“未几,宝自经”[7]2890,年仅19岁。倘若天假其年,早逝的女诗人或许会在诗词上有更大的发展;但根据古代对妇女诗歌多采取“因人存诗”的选材原则,也正是因为这些女诗人的早夭和贞烈,才使得她们的诗作得以存留至今。

23位女诗人中仅有6位有诗集行世,而其中谢五娘“四年而寡”[10],范蒥淑“于归四载,夫故无子”[11],她们2人守寡的时候也不过20来岁,此后的大半生里不用服侍夫君亦不用主持中馈,惨淡孤寂的日子只能用笔墨来消磨,这也使得她们能够投入更多的精力在诗词造诣的提高和创作上,正如冼玉清女士所说,“编中遗集流传者,多青年孀守之人。此辈大抵儿女累少,事简意专。故常得从容暇豫,以从事笔墨也。”[9]117尽管对于诗人来说这种命运是不幸的,但是正因为她们早寡的经历以及因此伴随的大量的空闲时间,才能有“话到沧桑语始工”的《读月居诗》与《化碧集》。

二、古代潮州女诗人诗作析论

潮州女诗人的诗作既有对传统题材的继承,也有对创新题材的开拓;既不少婉约的吟花咏柳、闺情阁思,也有激荡的闺阁雄音。作品虽然不多,但题材面相对较广,除以上题材外,还有对世情卓有见识的评述、对时人精准的点评,以及送别怀古,等等。

(一)创新题材的开拓

在潮州女诗人的诗作中,这部分作品占据非常重要的分量。乾隆《潮州府志》仅提及的7位女诗人就有4位的作品是闺阁雄音的代表之作。历史上改朝换代总是不平静的,权力的更替伴随着时局的动荡,时常遭遇战争的经历以及受到具有国家情怀、民族大义之父兄或夫家的影响,造就了一些胆识不让须眉的潮州女性诗人,她们用手中的笔,写出了不逊于男儿的或大气凛然、或沉郁悲怆之作;还有一类则是直抒胸臆,站在女性的角度上大胆评价历史人物,一如李清照一变温婉的风格吟咏出“生当作人杰,死亦为鬼雄”的豪迈之诗,在历史舞台没有太多演出的潮州女性的咏史诗,亦让人眼前一亮。

1.赤诚为国,血泪离歌。当国家处于风雨飘摇之际,总有些英雄会站出来,战守在最前方;而在英雄背后默默支持他们的女性当中,不少是有着远见卓识、心系天下苍生的女诗人。她们有些试图与男性诗人一样,在家国兴亡、社会巨变之际,为国为民洒一腔热血,即使她们不能如男子一般征战沙场,却能够把忠君报国的豪气倾注诗中;当国破城亡的时候,她们更是以笔为矛,或直刺强权者的暴戾和残忍,或控诉乱世中不能主宰的命运,或表达宁为玉碎不为瓦全的气节,每一诗篇都和着血与泪而成。

据吴颖《潮州府志》卷6《张都统传》(妻陈璧娘附)记载,1275年元兵攻陷临安,因蒲寿庚叛变,皇室退守至潮州,驻跸红螺山下。时张达抗元兵败归家,妻子陈璧娘劝其率领义军赴红螺山护驾,并渡海送其至钱澳,后此地人称为“辞郎洲”。为激励丈夫,陈璧娘又作《平元曲》寄之,“三年消息无鸿便,咫尺凭谁寄春燕?何不将我张郎西,协义维舟同虎幰!无术平寇报明主,恨身不是奇男子。倘妾当年未嫁夫,愿学明妃献胡虏。元人未知肯我许,吾能管瑟又能舞。几回闻难几濒死,未审三郎能再睹!”[2]1305如同世上万万千千的妻子一般,璧娘对丈夫满腹柔情,在夫君远赴战场的3年里,每次听闻丈夫濒临危难她都痛不欲生;纵然日夜为良人牵肠挂肚,她却依然希望丈夫能为陷入危难的国家贡献力量,因为正是她亲自把夫君送上了战场。写下这首《平元曲》的璧娘,并不是把思念吞入愁肠的弱女子,而是一位自小跟随父兄修文习武、拥有愿与夫君共同“捐躯赴国难”的豪情壮志的奇女子,在她的笔下,迸发出多少女子不敢想的惊天之语:“我愿与君共赴沙场,上阵杀敌!我愿学昭君出塞,平息战乱!”但无奈的是,她终归是女儿身,又如何能运筹帷幄;她已是张达妻,又如何能和亲!不过是以此不输于男儿的豪情,劝诫夫君“平寇报明主”罢了。一首《平元曲》,道尽不能与夫君同生共死之缠绵悱恻,更有一番赤诚为国的大义凛然之气;澄海举人李勋曾谓此诗“繁音促节,可谓杰构”[12],笔者也深以为然。

战乱之中,作为弱势群体的女子多数逃脱不掉被俘的悲惨命运,而能以血泪写出对乱世以及命运的控诉篇章的却并不多。顺治十年,清兵攻破潮州,屠城3日后掳掠妇女北上,邱恭、赵玑姑嫂正是其中的不幸者。姑嫂二人于被掳道途中以血泪写下的离歌,少了女子的秀气,多了沉郁意味,读来犹闻杜鹃声。邱恭题于官亭上的《官梅阁题壁》,整首诗浸透着命途多舛、离乡去国的况味,而末两联更是情景交融:“望到故山心化石,听来杜宇泪沾衣。五更画角城头月,吹落旗亭促马飞。”[2]1311这个可怜女子自知已与夫君团聚无望,只期盼着死后能“蚤合镜于鸾班”;而“望乡成石”比之“望夫石”,在暗喻夫妻离散之际,更多了一层离乡之痛;在凄楚的城头月与孤零的旗亭的渲染作用下,诗中悲戚苍凉的境界又提升了一个层次。当赵玑读到壁上题诗,“知出嫂手”[2]1312,悲痛欲绝之时也援笔和韵,题下一首《和题壁次韵》。比之邱恭的哀绝,这首更多体现诗人决然赴死之心,“分明笔仗影依稀,惊阵啼鸦散夕晖。去国竟成千古恨,抱琴应共九泉归”[2]1312,此“恨”唯以一死方解,悲凉凄楚却有凛然不可犯的气势,战火蔓延下的荒凉郊景更是烘托出战乱中无法掌控自我命运的人民的悲苦。女诗人能以沉郁笔调写乱世悲歌,实属不易。

比之邱恭、赵玑姑嫂掌控在清兵手中故而无法在诗中直接痛斥敌人,陈白姑的绝命诗则淋漓尽致地直刺元兵为羶羊、怒揭强权者的暴行。时宋室将倾,元兵铁蹄踏入潮城,陈白姑与父母为全节而自焚于庐,并血书《绝命辞》于屋壁:“戎马纷纷闾井荒,此身何忍逐羶羊?俯垂玉筋怜孤影,细蹴金莲赴九泉;自有天生冰玉质,肯为人作嫁衣裳。百年尘世浑如梦,千古芳名照简篇!”[7]2893

正当花信年华,又是蕙心纨质、玉貌绛唇,本应嫁一好儿郎宜家宜室,却偏偏成了乱世中的一缕芳魂,“冰玉质”与“赴九泉”对比之强烈,让读者无不痛惜哀伤,却更为其至死不愿成为元兵手中的玩物而动容——“生命诚然可贵,可纵能活到百岁也不过如梦一场;与其苟且偷生,倒不如无愧我心,用一死保全自己的气节,流芳百世!”如此凛然大气,丝毫不让须眉。在她的诗中,并没有一味怨恨命运的不公,而是尽数展露对元兵妄图威逼利诱的丑陋嘴脸的蔑视,以及宁死不屈品格的张扬。

2.直陈时政,咏史抒怀。身为女子,在古代中国任何一个朝代都没有她们大展才智的地方,但是她们的见识与胸襟却能够反映在诗词上。女诗人的咏史诗与时事诗都呈现着她们的远见卓识,极大地拓展了潮州闺秀诗的境界,更是在婉约柔弱的传统风格中注入了刚劲雄浑的气骨。

明初,指挥俞良辅征讨潮州尚未归顺的村寨,年已60的女诗人郭真顺作长诗《俞将军引》“遮道以献”[12],诗句委婉恳切,指挥看后大受感动,于是麾兵离去,全寨赖以保全。此事广为流传,光绪版《海阳县志》亦为这位女诗人作传,称其“为人有智识,善谈论,当世是非得失,了了于胸。片言决断,虽老于谋者无以过也”[13]。以一首诗换得整个村寨的安平,足见女诗人胆识过人,更是有深厚的诗文造诣,若非如此,如何能轻易打动一介武将之心。几百年来此诗多次被选入各种诗集中,如钱谦益的《列朝诗闰集》、沈德潜与周准合编的《明诗别裁集》。“轻裘缓辔踏地来,不减襄阳晋羊祜。此时特奉圣主恩,金印斗大龟龙纹。大开藩卫制方面,期以忠义酬明君。宣威布德民大悦,把菜一笠谁敢夺。黄犊春耕万陇云,氂厖夜卧千村月。”[2]1306仅此几句,不仅以“晋羊祜”的典故盛赞将军修德怀人,又颂扬了明太祖皇恩浩荡,更以白描手法绘出皇帝治下寨民们春耕秋收、安居乐业的情景,以此安平盛世之景表达寨民归顺之意。无怪乎俞良辅看后欣悦而叹:“此贤女所居,其民必驯。”[9]48这首诗是上呈给将军的,免不了带有歌功颂德的政治色彩,但整首诗恢弘大气、波澜老成,行笔则给人以行云流水之感,温丹铭评价其诗:“雄厚古健,脱尽巾帼习气”[2]1305,“雄厚古健”四字再是妥帖不过。

历史上常把亡国之罪归咎于女性,诸如女色误国、红颜祸水等词语都是封建社会里女性无辜背上罪名的见证。鲁迅先生曾说他不相信妲己、西施能够凭借美色而亡殷、沼吴,“在男权社会里,女人是决不会有这种大力量的。但向来的男性作者,大抵将败亡的大罪,推到女性身上。”[14]王德徽正是看见儿辈作西施诗,无法苟同诗中对西施的描述,又思及历史上对女性不公的评价,才愤而起笔,洋洋洒洒写下几百字序文为西施正名,她认为西施不过是权力博弈中的棋子,“在其局中而不自知,正如箭在弦中,弦张而箭初不任受过也”[7]2895;一并写下了《西施台》诗,前二联“自解芳心自解娱,妖娆不识霸王图;十年颦态非愁越,几次捧心岂计吴”[7]2896,不仅侧面描绘了捧心西子的妖娆之美,并且直指西施纤纤弱质并不识得政客的谋略、更不懂得算计时机实施灭吴之计,她骨子里仍然是个向往美好而平淡的浣纱女罢了。诚然已有诗人认为不当把亡吴之罪加诸于西施,如唐代罗隐“家国兴亡自有时,吴人何苦怨西施”,但女诗人中有如此远见卓识,敢于直抒胸臆为西施正名,却是少之又少,故而其诗深得赞赏,尤博时誉。

(二)传统题材的继承

古代女子长期深受封建礼教的束缚,潮州女子亦逃不开“三从四德”的桎梏,世道安稳的时候,多数和同时代的女子一样是“大门不出,二门不迈”的。即使有极个别幸运的大家闺秀能够参与诗社一类的交际,她们的世界依然是狭窄的,多数时候只能居家相夫教子。这种生活状态决定了她们的思维方式,同时也决定了诗歌内容表达的主体逃不开情感的寄托对象或承受情感煎熬的本体。就潮州女子的诗作内容而言,传统题材部分占了较大比重,如寄怀、悼亡、花草、时令,而诗作内容或写思妇念远,或写闺怨情愁,抑或感怀身世、感悟生命等。

1.离愁别绪,闺情阁思。旧时交通不便,男子常常一去几载不得归;而独守闺中的妻子囿于方寸之地,更容易沉沦于思念夫君的感伤之中,倾注于笔下的思妇诗便多了。“梧桐叶落频惊梦,菱镜尘封久罢梳。愿作飞尘随远道,乘风犹得上君车(谢五娘《秋日得书》)”[2]1307,枕边人不在,花容月貌为谁妍?夜里细微的叶落声响都轻易惊醒。思君情苦,一颗心全寄在离家久不归的游子身上,只恨不能化作飞尘随君去。只此四句,便把女子在思念夫君中度过的一日写尽,一腔衷情述完,刻画的思妇形象跃然纸上。“几回怅望几行吟,香到梅花没处寻。纸帐鸳魂侵梦冷,烟钟月色入帘深(韩古真《和江南闺媛巫凝黛梅花诗》)”[2]1315,虽是有意寻找梅香,却因为记挂远方的良人,万般景色也衬得自身的寂寥,诗人的脚步遂又移向熟悉的闺阁之内;然而,熟悉的地方更容易勾起诗人的回忆,夫君的身影似乎无处不在,相思情苦的女子心思敏感如发,清冷的烟钟月色更让她觉得悲凉。读完这首情景交融的梅花诗便能勾勒出一位寻梅忆人的女子形象出来。

另一类思妇题材,则是思念逝去的夫君,如李氏的悼亡诗《哭夫》:“日落黄昏意转迷,暮云惨淡不胜凄。夜台若许重相见,仍作鸳鸯一处栖。”[2]1317丈夫的死,让这个女子的生活失去了所有明亮的色彩,只剩下惨淡的暗色;余生只剩追忆,期待着在阴间相遇并能够再做夫妻,大概是这个女子仅有的盼头。短短的一首诗,情切切更凄凄,读来叫人肝肠寸断。潮州女诗人中存诗最多的范蒥淑,温丹铭评价其诗“才华富健,寄托遥深”[2]1318。然而这个女子也是不幸的,早寡无子,其《化碧集》中有多首诗便是书写其夫君早逝的悲哀。其闺怨诗中的意象甚为丰富,有断弦、残花、落叶、西风、飞燕等;手法亦多变,有以息妫夫人、陈阿娇、梅妃等历史有名的悲情女子为典故入诗,更多有触景生情、乐景衬哀情的描写。又如,“怪底照人成只影,从来圆少缺时多(《闺怨》其六)”[2]1319,把别离归因于月的阴晴圆缺,使幽怨更添几重命运的无奈;“小姑早已无郎惯,不学罗敷盼客归(《闺怨》其十一)”[2]1320,恩爱如罗敷夫妻的二人却早早诀别,诗人一颗芳心沦为死灰,哀怨之极,令人不忍卒读。

清初才女蔡平娘的《闺思回文诗》,不仅倒章回文把闺思反复咏叹,让人眼前浮现这个独守深闺黯然神伤的女子形象,并且倒读的诗意境也不落下乘:“萧声几度暗伤神,岫出飞云晓日晴。寥静深闺窗弄月,妬娇花圃竹敲筝。桥高泛水流声急,夜寂寒蝉噪语轻。遥寄乡书传去雁,销魂拂柳对啼莺。”[7]2895把颈联倒过来读,“轻语噪蝉寒寂夜”,纵然“寒蝉”成“噪蝉”打破了寂夜,却烘托得无人的长夜更加寂寥;首联倒读,“萧声”变成短促的“几声萧”,由听着凄清的萧声而伤神,转变成沉浸在忧愁的思念中却被几声萧声所打断,心境不同而情境略有不同,不可不叹诗人构思的精妙。

聚少离多的夫妻固然不少,但也有生活美满的眷侣,并且由于这些女诗人和夫君志趣相投的缘故,更多有描写闺中酬唱的诗篇流传。沈生香《呈郎》:“绮窗呼酒对君尝,才罢盘鸦对晓妆。愿订他生如此日,鹅黄鸭绿结鸳鸯”[2]1325。生香与夫君鹣鲽情深,“初未谙韵语,其夫教以声病,遂能吟咏”[2]1324,红袖添香之余丈夫还教她写诗,《呈郎》一诗描述的便是夫妻二人彻夜饮酒作诗,以至于诗人晚妆才罢、未入睡而天已晓的情景,惊叹幸福的时光倏忽而过的同时,诗人欢快喜悦的情绪也透过字里行间满溢而出。

2.感怀身世,感悟生命。由于女性生活环境的局限,“她们的审美视野只能被拘束在闺阁化生存的场景中,而过于熟悉、无法突破这狭隘的生活场景的事实,使她们不仅对于自己缺少变化也缺少意义的生活本身易产生莫名的伤感,也容易对目力所及的一切细节变化都能产生审美兴奋(邓红梅《女性词史》)”[15],故而女诗人对于更迭的四季以及随之转换的风景都十分敏感,常借花草和时令来抒发自己对生命的感悟,对身世的感叹。

潮州女诗人的诗作中,有将近一半的女诗人有咏物诗流传下来,除郭真顺《渔樵耕读》四咏、谢五娘《竹夫人》之外,其余多为花柳意象,诸如梅竹菊。咏物诗中,花叶的意象常用以寄寓诗人的身世,女诗人的诗篇大多逃不出感叹命运飘零、美人迟暮的藩篱;而濮九娘的《芙蓉怨》、范蒥淑的《落花》却别具一格。“鸳鸯拆散飞何方,莲子不实存空房。苦心一点不得吐,化作藕丝万缕千丈长(濮九娘《芙蓉怨》)”[2]1327,如鸳鸯般恩爱的夫妻一朝诀别,失去夫君的女子转眼如花凋谢,心如死灰却不得共赴黄泉,悲痛绝望交织日日齐上心头,便如那莲心一样苦,如那藕丝千丝万缕绵延不绝;以莲花喻女子非罕事,而并以莲心与藕丝喻女子的哀绝却是匠心独运,更以无莲子暗喻女子无后的悲凉景况,一株莲花诉尽了女子的一生。“从古红颜多薄命,不须惆怅怨东风(范蒥淑《落花》其一)”[2]1318,“此生已拼枝头死,一任风霜独自支(范蒥淑《落花》其二)”[2]1318,“不须”“一任”二词纵然有着无可奈何的悲哀情绪,却也有堪破命运的超脱以及教人趁着年岁正好应当努力实现自身价值的劝诫在。

时令诗多以伤春悲秋为感情基调,而谢五娘的时令诗却反其道而行之,且看其《春暮》诗:“杜鹃啼血诉春归,惊落残花满地飞。惟有帘前双燕子,惜花衔起带香泥。”[2]1309仅以28个字,便呈现出一幅“杜鹃惊花落,燕子衔花飞”的动态花鸟图,清人郑昌时评此诗云:“以花鸟组织春情,极其深挚。以自然致其逸,斗峭发其隽,又为别开法门。”[16]诗人先以“杜鹃啼血”“残花”起笔,渲染一种时光荏苒、韶华易逝的凄凉氛围;而后笔锋巧妙一转,恰似“柳暗花明又一村”——“惜花”的双燕衔落花飞起,用以筑巢哺养后代。即便春天已到了尽头,新的生命却是在孕育之中,温情之余更透露出一种生机。此诗最精妙的地方就在于,用不同寓意的鸟来转换场景,自然而不露痕迹。而与《春暮》的构思相反,辜兰凰的《春闺》前二联极写早春的华美,而末两联却陡然直下,直抒痛苦悲哀的情绪,“琴书难了平生愿,铅粉偏于世俗违。无限凭栏一凝眺,不堪芳草载斜晖”[2]1311。倘若“违世俗”出自男性诗人笔下,那么多寓意自身性情高洁而不容于官场;出自女诗人之手,则似乎在暗喻所嫁非人。诗人才情过人,弹琴作诗都不在话下,此处更以芳香的兰草自比;而如此美好的诗人却偏偏“不堪”承载斜晖,则极有可能丈夫是一介粗人,和诗人没有共同话题,二人的婚姻生活与诗人心目中情投意合的幸福生活相距甚远,这令她痛苦而绝望。一想到要与这个人同床共枕大半生,便似365天都如处寒冬之中,日日煎熬,纵然春天再如何美好,诗人却如同那早早凋谢的花朵,无法对这春景感同身受了。王夫之在《姜斋诗话》中说:“以乐景写哀情,以哀景写乐情,一倍增其哀乐。”[17]《春暮》与《春闺》便深得其中三味。

三、潮州文化氛围的影响及古代潮州女诗人的地位

(一)潮州文化氛围对潮州女诗人的影响

美国学者曼素恩曾对胡文楷《历代妇女著作考》中的3 181名女作家占籍进行系统的分析,其中,长江下游2 258人,占70.9%;岭南为125人,占3.9%,并指出“女性作家应该集中在以常州和杭州为中心的地区,也就是说,在为科举而进行的教育投入(为男子的)和女诗人的突出成就之间有着特别密切的联系”[18]。江浙一带自古有其绝对的文化优势,故而江浙的闺秀文化也遥遥领先于其他地区;撇开江浙不谈,岭南女性作家约占了余下总数的1/7,这同样与岭南的科举文化蔚然成风的现象是分不开的。

在岭南地区,潮州士子科考的表现尤为璀璨夺目。自宋时起,潮州地区的科举文化氛围便已十分浓厚,在广东可以称得上名列前茅,堪与广州比肩。徐璋知潮州军州事,曾作《送举人诗》云:“揭阳多士天下都,声名籍籍南海隅。往往能骑龙马驹,唾手可捋於菟须。”[19]据统计,就宋代而言,广东进士科考登皇榜者共437人,潮籍进士95人,而广州登进士榜虽有132人,但按当时广州户口比潮州多近一倍,进士比例当推潮州为冠。[20]科举中举人数是衡量一个地方教化程度的尺度之一,科举的兴盛必然反过来带动读书风气的发展,孝宗尝问王大宝潮风俗如何,大宝对曰:“地瘦栽松柏,家贫子读书。习尚至今然。”[21]科举、读书风气兴盛的潮州,涌现了一大批历史名人,如“岭南第一名臣”翁万达,科举状元林大钦等等。而当习字读书已然成为一种风俗,那么吟诗作赋的人也就多了。在诗歌方面,潮州男性诗人在古代诗坛上也占领了一席之地,不计方外,《潮州诗萃》甲乙二编收录了自唐到清共403位潮州诗人。这些名人、诗人,都为潮州的文化沉淀做出了积极的贡献。

自韩愈刺潮,大兴潮州的文化建设,潮州便日益发展成为名副其实的“海滨邹鲁”。而学校的兴办更是促使文化发展的重要因素。陈余庆《重修州学记》:“潮之为郡,实古瀛洲,文物之富始于唐而盛于我宋。爰自昌黎文公,以儒学兴化,故其风声气习,传之益久而益光大。绍圣以来,三岁宾兴,第进士者衮衮相望,而名臣巨公,节义凛然,掩曲江之美,而增重东广之价者挺挺间出。迹其所自,岂惟山川炳灵,抑亦学校作成积习之所致也。”[22]日本学者内藤虎次郎曾提出“明以后文化中心在江浙一带,海通以还,将移到广东”[23],文化中心的南移再次促进了潮州学术的发展、书籍的传入以及书院的兴办,这都有利于延续并发展潮州浓厚的文化氛围。

潮州读书风气兴盛,吟诗作对的风尚历久不衰,必然影响到更多不甘于在闺阁中碌碌终生的女子,无疑都为女诗人的创作提供了良好的社会氛围,并且不少女性更会受其父兄或丈夫的直接影响而习字作诗。潮州文化的蓬勃发展带动了整个潮州闺秀文化的发展,让潮州的闺秀文化在万紫千红中开出了属于自己的一枝奇葩。

(二)潮州女诗人在闺秀文化中的地位

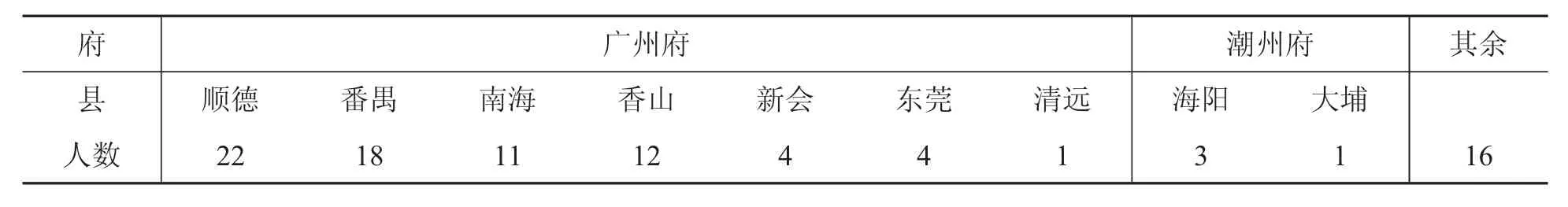

根据冼玉清的《广东女子艺文考》统计,广东古代才女共有著作106种,作者凡百家,其中有诗集行世的女诗人共有92位,有关信息见表2。

明代广东省区域轮廓基本形成,终明之世,广东设十府一直隶州,统辖7州75县。女诗人在广东省的分布上,除了广州府以及潮州府之外,尚有八府一州,但由表2可知,这八府一州的女诗人加起来也不过16人。广州是广东的核心地区,以明代为例,明代广州府领县13,无论是人口还是所领地域都在广东首屈一指,自然在女诗人人数上更具优势。明代潮州府虽统十一县,然则除了海阳县之外,其余各县对“妇学”并无多大关注,且看揭阳籍的郭真顺,事迹在揭阳县志中归入“列女”部分而非艺文部分便可知。故而,单以县域来看,海阳一县女诗人人数在广东省75县里亦能够排上第六。

“大抵吾粤文风,以广州府之顺德番禺南海香山为盛(冼玉清《广东女子艺文考》)”[9]115,但潮州4位有诗集行世的女诗人的分量却不容小觑。范蒥淑被誉为“晚清粤东三大女诗人之一”;郭真顺甚至能与班昭、李清照等著名女诗人并提,“郭真顺,闺中豪杰也,其贤智则合陈婴母、辛宪英为一人;文学礼法,曹大家之流亚也”[24];而谢五娘,与王士祯齐名的彭孙遹在其《南淮集》有言,“读潮郡志,见潮阳女子谢五娘诗,叹其绝佳”[25],《列朝诗闰集》选其诗9首,《明诗综》选其诗2首;辜兰凰的父亲则是潮州八贤之一的辜朝荐,而辜兰凰“与弟朝采俱以风雅称”[9]58。

表2 古代广东女子著作表

同《广东女子艺文考》一样,多数诗文合集仅提及四五位潮州女诗人,很大原因在于其余的女诗人存留的诗作极为稀少且府志县志无传,但是,女诗人的实际人数远不止于此,现存的潮州闺秀诗数量也远远少于原本的数量,一些潮州女诗人被淹没在历史的长河里而无人知晓。中国古代女诗人的创作往往仅限于闺阁“自娱”,作品多密不外传,后代子孙若保存不当则孤本难存,如“(李琼贞)所遗诗文数卷,无名人表彰,藏于家。再传子孙不知宝,竟没于水火”[2]1313;更有女诗人谨守“内言不出于阃”,有意焚毁、丢弃诗作,不愿意流传开去,而时人亦不重视女子的诗作保存,导致女诗人无存诗而在后世名声不显。即使如此,从这些女诗人以及她们的诗作在诗史上的地位,都可以看到潮州闺秀文化从宋到清一直在发展,未曾断绝,在整个闺秀文化的地位中亦不容忽视。

[1]杜松柏.清诗话访佚初编(九)[M].台北:新文丰出版公司,1987:3.

[2]温廷敬(丹铭)辑;吴二持,蔡启贤,校点.潮州诗萃[M].汕头:汕头大学出版社,2001.

[3]胡文楷,张宏生.历代妇女著作考[M].增订本上海:上海古籍出版社,2008:5.

[4]胡适.三百年中的女作家[M]//胡适文存:第3集.台北:远流出版社,1986:161.

[5]袁枚著;王英志校点.随园诗话[M].南京:江苏古籍出版社,2000:64.

[6]章学诚.文史通义[M].上海:上海书店出版社,1988:卷五67.

[7]饶宗颐总纂.潮州志[M].潮州:潮州市地方志办公室,2004.

[8]饶鼎华.汇山遗雅[M].《古今三河坝》编委会编,2008:129.

[9]冼玉清.更生记 广东女子艺文考[M]//广东文献丛谈.桂林:广西师范大学出版社,2014.

[10]孙淑彦,王云昌.潮州人物辞典(文史艺术分册)[M].广州:中山大学出版社,1991:21.

[11]李景纲.《化碧集》注释[M].香港:香港天马图书有限公司,2000:7.

[12]蔡起贤.前贤诗萃[M].广州:广东旅游出版社,1989:173.

[13]卢蔚猷修,吴道镕总纂.海阳县志[M].台北:成文出版社,1967:421.

[14]鲁迅.鲁迅全集(第8卷)[M].北京:人民文学出版社,2014:372.

[15]邓红梅.女性词史[M].济南:山东教育出版社,2000:5.

[16]郑昌时著;吴二持校注.韩江闻见录[M].上海:上海古籍出版社,1995:227.

[17]王夫之著;戴鸿森笺注.姜斋诗话笺注[M].北京:人民文学出版社,1981:10.

[18]曼素思.缀珍录:十八世纪及其前后的中国妇女[M].定宜庄,颜宜葳译.南京:江苏人民出版社,2004:257.

[19]郑福田.永乐大典·精华(第 2卷)[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,1998:1169.

[20]陈占山.海滨“邹鲁”的崛起:宋元潮州研究[M].北京:中国社会科学出版社,2015:140.

[21]解缙,等.永乐大典(卷 05343,05345潮字)[M].潮州地方志办公室,韩山师范学院图书馆编印,2000:25.

[22]解缙,等.永乐大典(第 36 册.卷 5345)[M].台北:世界书局,1977:22.

[23]内藤虎次郎.新支那论[M].东京:东京博文堂,1924:61.

[24]蓝鼎元撰.郑焕隆选编校注.蓝鼎元论潮文集[M].深圳:海天出版社,1993:146.

[25]沈立东.中国历代女作家传[M].北京:中国妇女出版社,1995:138.