“留白”的词义考证及内涵辨析

许 愿 朱育帆

中国传统艺术审美的一大特征,是将“白”、而非“黑”,视为作品艺术价值最突出的部分:画论中有“虚而灵,空而妙”①、书论中有“计白以当黑,奇趣乃出”②、文论中有“文章之妙,都在无字句处”③。直至当代,“白”仍是中国美学研究无从避免的内容,甚至常被归入最重要的命题之列。宗白华认为“中国画最重空白处”④;朱良志直言“对空白的关注,是中国美学空间意识的核心组成部分”⑤。

在当代研究与实践中,布白、计白、余玉、留白等⑥一系列动宾结构的词语都被用以表达对作品空白处经营之意,其中留白的使用率具有压倒性优势⑦,它既直观地描述了行为内容又突出了它的主观选择性。近年来,平面、产品、建筑、环境设计等领域不断涌现出以留白为题的研究与作品,但也正如程抱一所指出的,在绝大多数情况下“白”仅作为一个不需被定义的自然实体,致使其身份与功效均被严重误解,甚至“从未有过关于它在实践学科应用性的系统研究”⑧。

一、“留白”的词义考证

古籍中“留白”一词使用情况的考证,揭示出了与预期相左的情况。据于刘俊文总纂《中国基本古籍库》⑨的检索,“留白”连字出现的文献共有1123条(艺文库798条)。其中留、白二字连缀成词的情况约占十分之一,可分为三个表意类型:一是对颜色呈现为白色的物的指代,尤以雪为多,如“嫩节霜留白”⑩“阴岭尚留白”[11];二是对某物在消逝过程中留下的物质、非物质痕迹的现状进行描述,暗含时间变化的过程,如 “驹光过隙空留白”[12];另一类则是人在创作介质上刻意预留白地之意,主要现于画论。

留白在画论中的用法已与当代设计研究颇为相近,现存最早的一处是 “其石便带皴法,当留白面,却以螺青合绿染之”[13],出自元代饶自然《绘宗十二忌》,讲述了金碧画法中山石的作画步骤,纸面留白是为了后续的染色效果。明代唐志契《绘事微言》雪景篇中,留白出现了两次:在画雪中山石时“凡高平处即便留白为妙”[14],在画雪中松竹时“其枝上一面须到处留白地”。这里的白或白地都是指画幅内的纸白,但与饶自然所述的区别在于它们已是画作的结果而非过程状态。清代唐岱《绘事发微》中有着极相似的说法,很有可能是受唐志契论述的影响。清代吴清鹏《潜园主人山水画册十二首》中也有句“留白作雪地,规出林峦姿”[15],清代郑绩《梦幻居画学简明》论景篇中有“树身上边留白,下边少皴”[16],皆是以白代雪。郑氏论山禽篇中又出现了“写翼宜疏两笔,留白以间之”,说的是全身皆黑仅翼底夹生白羽的鸲鹆的画法。

以上即为画论中留白连缀成词出现的全部词条统计,其数量之稀少是显见的,不足1984~2017年以“留白与艺术”为主题论文数量的百分之一;此外,留白的目的是表现颜色浅弱的对象,与具体的、技巧性的操作直接相关,大多数是关于最典型白色对象—雪的画法探讨。

至此可见,包括画论在内的古籍文献中,留白几乎从未成为一个具有明确涵义内容的专业术语。留的动作属性使留白一词具有了明确的行动内容,还界定了它的作用对象,所以它属于被操作动作的直接描述。而艺论的核心关注点,往往是超越这一层面的问题。那么,在创作介质上预留空白的行为与审美中空灵虚妙之“白”是否存在关联?

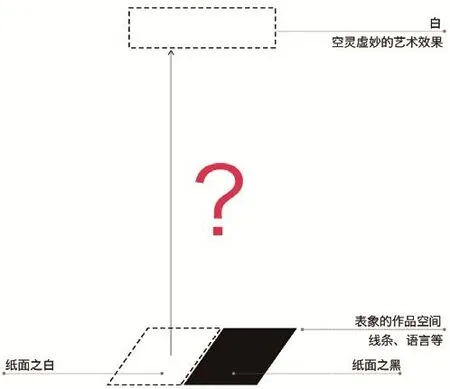

图1:从形而上直通形而下的留白理解分析图

二、当代设计研究中留白的表象化使用倾向

显然,能够成功呈现逸、淡、清、空、静等境界的作品常会具有淡弱的表象特征,也是作者有意经营之果。但在关于留白的当代设计研究中,这种对应关系出现了简化与必然化倾向,平面中的黑—白布局关系理所当然地导向了那个不言自明的美学传统。

一篇分析原研哉著作《白》为何大受追捧的文章,恰好可引用解释这一现象的原因:作者丁朝虹认为白不仅根植于日本美学传统,更是设计师最擅运用的元素,由此向人们提供了“一窥美学由形而上向形而下转变的某种途径”[17]。也就是说,留白明确的动作含义使它被不尚技的艺论排除,但却向看重应用性的当代设计研究提供了一条从形而上直通形而下的“捷径”,既方便操作上手又利于视觉传播—这即是近年来留白迅速成为一个设计研究热点的重要原因。

然而,稍有设计经验的人应该都能认识到,原研哉的作品品质与他是否大量使用白色并没有必然的关联。白,确实是日本当代设计大师原研哉设计哲学的核心,在书中他反复阐明其重要性:“一处没画过的空间并不应被视为一处无信息区域:日本美学的基础就在那空的空间之中,大量的意义就建构在那上面”[18]。原研哉认为白是一个内含深厚文化基础的概念,从古语“Itoshiroshi( 白 )”开始,日本文化审美中表示白色的语言就指向了一种抽象的精神审美,纸与墨的书写模式进一步促成了东方文化中白的意义体系的构建,因此当代设计中的白依旧具有特别的象征意义、对精神的启迪作用、容纳性与潜能性。

不难看出,此处之白远非表象之白,正如原研哉自己特别强调的:“白只存在于人们的感觉认知中,要寻找的不是白自身而是一种感觉白的方式”。大量使用白色的作品、没有使用白色的作品皆为这一设计哲学的载体,在原研哉的设计世界,形而下之白只是形而上之白的一种可能而非必然的表现形式。

三、留白的内涵层次辨析

那么二者究竟关系如何?或许还需回归其原生语境寻找答案。“白”隶属于中国传统哲学持续关注的一个极为重要的范畴,无、空、虚、白等概念的哲学认知,直接影响甚至支配着绘画、书法、诗词、音乐等各艺术门类的运转机制。

1、庄子哲学的虚室生白

《庄子·人间世》中孔子向颜回解释“心斋”时提出了“虚室生白”。“白”在此即“道”,不是某一具体的道理或说法,它属于不同于实有空间的、纯观念性的空间层次,是“至道集于怀”的状态、被观照之后生成的世界[19]。那么,可生出白的“虚室”有两种解释:一是“虚的室”,虚作室的形容词,陈鼓应便将“虚室”译作空明的心境[20];然而虚还可以作为动词,“虚室”译作“虚其室”,使心室虚空的动作。成玄英疏中直接以“虚其心室,乃照真源(同前)”明确了“虚”作动词的使用方式;冯友兰在《中国哲学史》中将心斋解释为“除去思虑知识,使心虚而‘同于大通’”,将“虚”作使动词,还特别指出在此种境况中所获得的是“纯粹经验之世界”[21]。斋其心、虚其室的说法由此具有了方法论上的指导意义,它直接促生了各传统艺术门类对主体“虚静”状态的普遍推崇。

2、整体的自然世界

虚白之心境呈现于艺术创作中,便是那个元气激荡、生机勃勃的整体自然世界。

《衍极》中会稽山异人答王献之:“吾象外为宅”[22]。朱良志认为这个回答很有象征意义,指出了中国艺术中存在着的两个世界:一个是可见的由线条、语言等构成的;而另一个是未见的,是作品的艺术形象所隐含的世界—前者是“象”,后者可称为“象外之象”[23]。所谓象外,是表象世界的始源,这个整体的自然世界其实是人从内里对表象世界加以观照、将其内化而生成的一种本然的表达,物与我、物与物之间没有界限也没有分别,所以“空故纳万境”。中国传统艺术各门类融通特征形成的主要原因之一,就是共通的向这一本源的探求,“子既好写云林山水,须明物象之源”[24]。

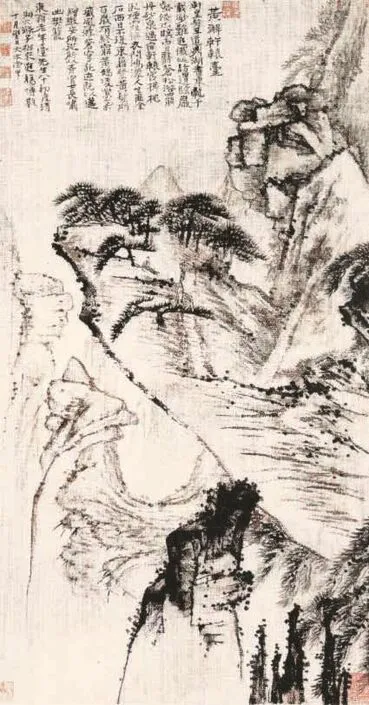

石涛在《苦瓜和尚画语录》中反复强调“一画”的概念,将它定位为“众有之本,万象之根”,认为绘画的本质是 “以一管之笔,拟太虚之体”[25]。于连在分析石涛画论时认为,画家所遵守的是万物从不可见且无差别的本原而生、逐渐成形的过程,是在它们有了客观的具象形态之前的一个阶段,而他所画的也正是这个阶段[26]。

图2:容膝斋图,元·倪瓒,作于1372年,藏于台北故宫博物院

图3:黄澥轩辕台,清·石涛,天津博物馆藏

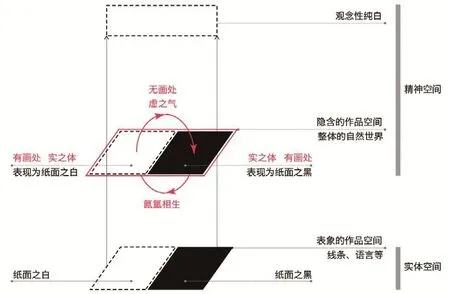

3、黑—白、虚—实与纯白之别

然而无尽的自然世界,终须在有限的作品空间中籍由黑—白关系表达,艺论中出现频率极高的白、空、虚、无等词皆是关于这一创作过程的探讨。它们看似相近,也常常被混用,但在不同语境下所指向的内容却有着非常大的差别。

清代孔衍拭一段论作画取神之法的话或可用于分辨:人人皆能够画树、画石,然而画中笔致的缥缈之效却全在于云烟之处,云烟能够将树石相联贯起来合为一体,是画之精神所在;山水树石是画中的实笔,云烟是画中的虚笔;用虚处经营实处,实处也是虚处,从而能够达到通幅皆有灵气的效果[27]。这段话中出现了三个层次的空间:画面中的树石、云烟有具体内容与明确界线,是表象作品空间的纸面之黑与纸面之白;但云烟还有另一层涵义,在虚笔—实笔的体系中云烟成为前者的代名词,即贯通全幅的虚灵之气,气不仅在于纸面白处、更在于纸面黑处,它使画中世界融通为一个元气激荡的整体,所以孔衍拭才会说云烟是将树石“合为一处者”;含有云烟之灵气的树石由此也具有了虚境之性,通幅的灵气由此导向了观念性的虚白世界,这段话“取神”之题正是此意[28]。由此可见,画中实体之白只是观念层面的白表征于作品空间时所形成整体空间关系的一部分,虽不可缺,但将它们直接对应的理解显然是片面的。

多数情况下,艺论中空处、虚处、虚笔、无画处等说法皆指第二层涵义,所谓“无笔之笔气也,无墨之墨神也”[29],虚气是接合作品空间与观念世界的关键,其古文“炁”字便是力证。清代沈宗骞这样阐释过气的作用:天下万物本就是气所积聚而成的,重岗复岭、一木一石,“无不有生气贯乎其间……合之则统相联属,分之又各自成形”[30],说的是各构成元素分开时各自有各自独立的形态,但排置在一起时则成为一个由虚灵之气贯通相连的整体。中国传统艺术偏重于全局的特性也主要是因此而生,“通体之空白亦即通体之龙脉矣”[31]。

四、结语

传统艺术创作中,作品中空白之地的意义是在黑白共同作用而成的虚实整体关系中实现的。因此,重视纸面之白的经营并非仅仅是出于对其本体形状、位置的关切,更在于它如何与黑笔共同激发流动之生气,引现由观想而生的、隐含的虚白世界。那么在当代设计研究中,就须避免留白概念的表象化理解所造成的二次误读,性状淡弱的设计元素的使用,不应被不加甄别地归向于中国艺术中那个存在已久又似乎不言而喻的美学传统。

注释:

① [清]石涛:《苦瓜和尚画语录·林木章第十二》,详见石涛、周远斌:《苦瓜和尚画语录》,济南:山东画报出版社,2007年,第49页。

② [清]包世臣:《艺舟双楫》第二册·论书一·述书上,详见包世臣:《艺舟双楫》,上海:商务印书馆,1935年,第22页。

图4:黑—白、虚—实、纯白等层次关系分析图

③ [明]施耐庵, [清]金圣叹:《金圣叹批评第五才子书〈水浒传〉》,天津:天津古籍出版社,2006年,第565页。

④ 林同华:《宗白华全集·第二卷》,合肥:安徽教育出版社,1994年,第51页。

⑤ 朱良志:《中国美学十五讲》,北京:北京大学出版社,2006年,第156页。

⑥ 留白与布白、计白、余玉等词含义相近却也存在差别:“布白”常指一种构图的方式或过程;“计白”常做“计白当黑”讲,指对疏密变化的处理,更多用于书法、篆刻艺术;“余玉”是一种雅称,较少被使用。

⑦ 据笔者2017年3月19日在中国知网的检索结果,以留白与艺术为主题的论文成果多达1125篇,而后是布白与艺术的397篇、计白的149篇;而同时以留白与设计为主题的论文成果共667篇、布白与设计的共79篇、计白与设计的共66篇。

⑧ Cheng F. Empty and Full. Kohn M H, Boston: Random House, 1994:36.

⑨ 刘俊文总纂,北京爱如生数字化技术研究中心研制的清华大学版:《中国基本古籍库》(以下简称古籍库)

⑩ [唐]吴萧台:《新竹》,古籍库:[清]胡荣:《容安詩草·五言律》卷五,清康熙刻三色套印本。

[11][明]曹学佺:《石仓历代诗选》,古籍库:石仓历代诗选·六十一中唐十五,清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本。

[12][清]黄鉞:《壹斋集》,古籍库:《壹斋集》卷二十八,清咸丰九年许文深刻本。

[13][元]饶自然:《绘宗十二忌》,古籍库:[清]孙岳颁:《佩文斋书画谱》卷十四论画四,清文渊阁四库全书本。

[14][明]唐志契:《绘事微言》,古籍库:《绘事微言》卷下,清文渊阁四库全书本。

[15][清]吴清鹏:《潜园主人山水画册十二首》,古籍库:《笏庵诗》卷十一,清咸丰五年刻吴氏一家稿本。

[16][清]郑绩:《梦幻居画学简明》,古籍库:《梦幻居画学简明》卷一,清同治三年刻本。

[17]丁朝虹:《白:原研哉的美学与策略》,装饰,2014(12),第68-69页。

[18]原研哉,纪江红 译:《白》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第62-63页。

[19]李溪:《壶纳天地:亭子作为“场所”的意义》,建筑师,2014(05),第21-31页。

[20]陈鼓应:《庄子今注今译·上》,北京:中华书局,1983年,第119页。

[21]冯友兰:《中国哲学史·上》,重庆:重庆出版社,2009年,第200-202页。

[22][元]郑杓、刘有定:《衍极并注》卷四,详见黄简:《历代书法论文选》(上),上海:上海书画出版社,1979年,第451页。

[23]朱良志:《中国美学十五讲》,北京:北京大学出版社,2006年,第370页。

[24][五代]荆浩:《笔法记》,详见俞剑华:《中国古代画论类编》,北京:人民美术出版社,2014年,第607页。

[25][南朝]王微:《叙画》,详见俞剑华:《中国古代画论类编》,北京:人民美术出版社,2014年,第585页。

[26]Jullien F. The Great Image Has No Form, or On The Nonobject Through Painting. Todd J M. Chicago: The University of Chicago Press, 2009:23.

[27][清]孔衍拭:《石村画诀·取神》,详见俞剑华:《中国古代画论类编》,北京:人民美术出版社,2014年,第981页。

[28]英文翻译习惯也可提供对照:表象作品空间中纸面之白是笔墨未及之处,即Blankness,一种客观的性状,与纸面之黑共同构成了画面实体;孔衍拭所说合而灵的虚笔常被译为Emptiness,它由实而生,融贯而统领全幅,激发了隐含的整体自然世界;最后源于庄子哲学的纯白世界可译作Void,它更偏重于观念性,禅宗之“空”也多取此译,虚实相生的自然世界是观念性纯白在作品空间中的表征。

[29][清]布颜图:《画学心法问答》,详见俞剑华:《中国古代画论类编》北京:人民美术出版社,2014年,第197页。

[30][清]沈宗骞:《芥舟学画编论山水》,详见俞剑华:《中国古代画论类编》,北京:人民美术出版社,2014年,第912页。

[31][清]华琳:《南宗抉秘》,详见俞剑华:《中国古代画论类编》,北京:人民美术出版社,2014年,第296页。