“先学后教”消除中学生物理思维定势的实验研究

(广西壮族自治区南宁市第三中学,广西 南宁 530021)

在实际教学中常发现:教师上课讲过的内容学生仍会出错,学生中存在惊人相似的思维定势,这直接影响了学生对物理情景的正确判断、问题解决的准确性,无法很好地实现物理核心素养的提升。因此教师需对学生在物理概念学习中产生的思维定势做深入的探讨,认真分析其成因,提出克服这些思维定势的对策。

物理概念和规律的运用是一个灵活分析、解决问题的过程,而学生在学习物理时常常根据习惯来认识问题,先入为主。对有些物理现象只记结论,不善于分析;一些教师在讲解习题时,也习惯用常见的、典型的思路来分析,使学生形成了物理学习中的思维定势。

学生一旦形成某种思维定势,易造成思维方式的僵化,不利于思维的发散,缺乏创造性,学生很容易把头脑中已有的、习惯了的思维方式不恰当地运用到新的物理学习中去,不善于变换思考问题的角度,不善于改变解决问题的方法,所以常常出现思维错位、运算困难,使问题难以得到解决。在建立概念和规律时,学生因未真正理解其内涵和外延,便会造成“定势错觉”,且极易迁移到应用中去。例如:在物体惯性问题的认识上,学生总认为运动得快的物体惯性大,运动得慢的物体惯性小;在运动和力的关系上,常常会认为力是物体运动的原因,物体受力才能运动;对于摩擦力,则认为摩擦力的方向总是与物体运动的方向相反,摩擦力总是阻碍物体的运动等等。

学生思维定势的产生,一方面受日常生活中积累的知识和经验、类似物理概念等的影响。而另一方面,教师对概念的内涵和外延诠释得不透彻,使学生只关注现象,不注重本质,使学生形成思维定势。可见正确选用教学方式,有利于引导学生学会思考,避免思维定势的形成,或是破除已经形成的思维定势,培养发散、创新思维。笔者以“先学后教”的教学方式,进行了破除学生思维定势的实验研究。

1 实验目的

比较不同教学方式对学生物理思维定势的破除情况,进一步考察这些教学方式在破除思维定势中的成效。

2 实验方案

2.1 设计

本实验采用等组后测实验设计,自变量是物理教学方式,因变量是学生思维定势负效应的减少。

2.2 被试选择

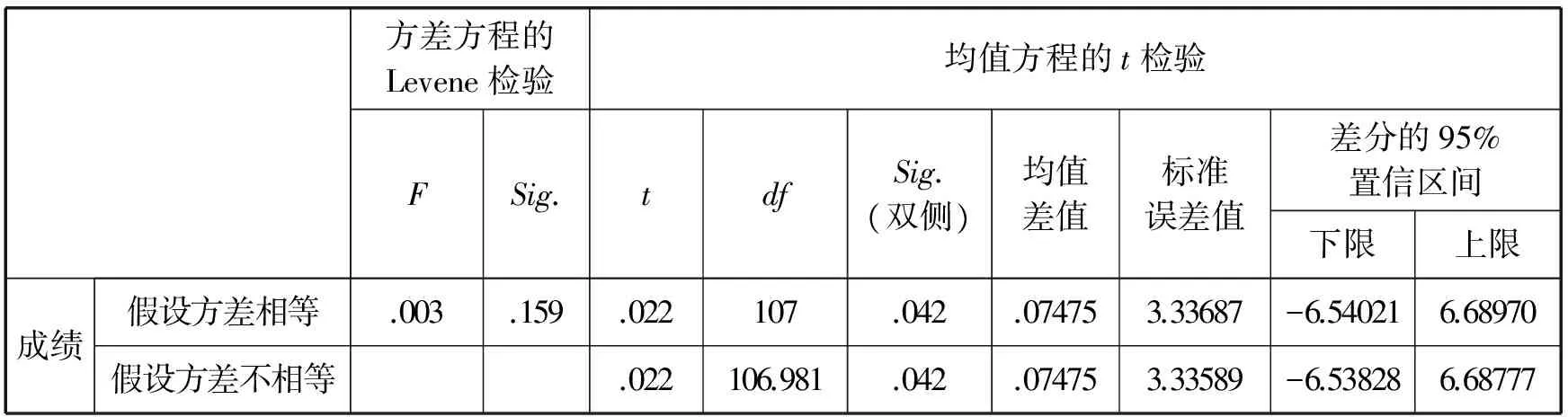

选择南宁三中2011级(4)班为实验班、2011级(10)班为对照班。参考入学成绩以及高一历次考试成绩进行高二平行分班,经过一年学习后,根据平时测试和观察,两个班的数理成绩水平相当,并对高二实验前成绩进行了独立样本t检验,表明结果差异不显著(Sig<0.05)。

2.3 实验工具

教学内容:动力学、能量、圆周运动等力学知识。

前后测:在北京师范大学张萍教授编制的《力学专题》前概念测试题的基础上,结合高考题编制测试题。

2.4 实验安排

实验班和对照班都由笔者执教,在常规教学中进行实验,且学生不知道在进行实验,有效控制了一些无关变量的影响。

实验班的教学采用“先学后教”教学方式,即学案自学→任务驱动、讨论→错例剖析→反馈。对照班的教学采用传统教学方式,即:例题分析→练习→反馈。

3 案例呈现

对于物体和弹簧连接问题,学生的问题解决能力较为薄弱,表现为在对临界条件以及过程的对称性分析上存在思维定势,认为原长是脱离的临界条件。

3.1 前测

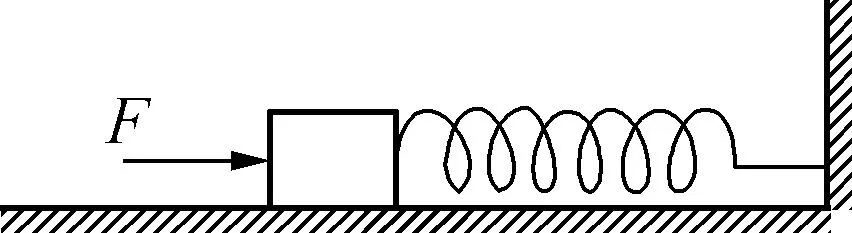

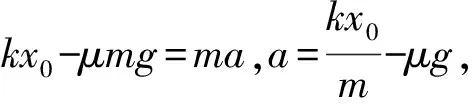

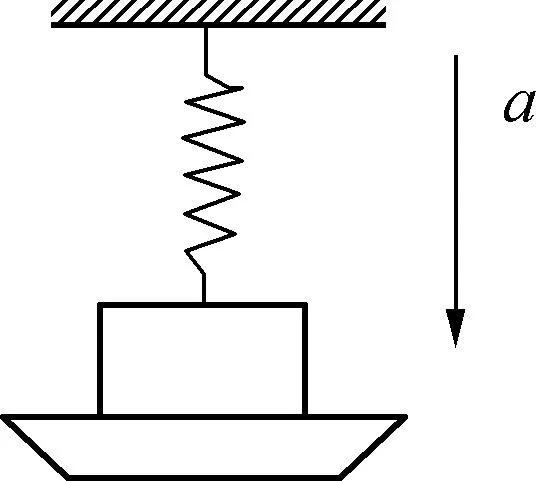

例1(2012年四川卷):如图1所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0。此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0。物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则( )。

图1

A. 撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动

答案为B、D。

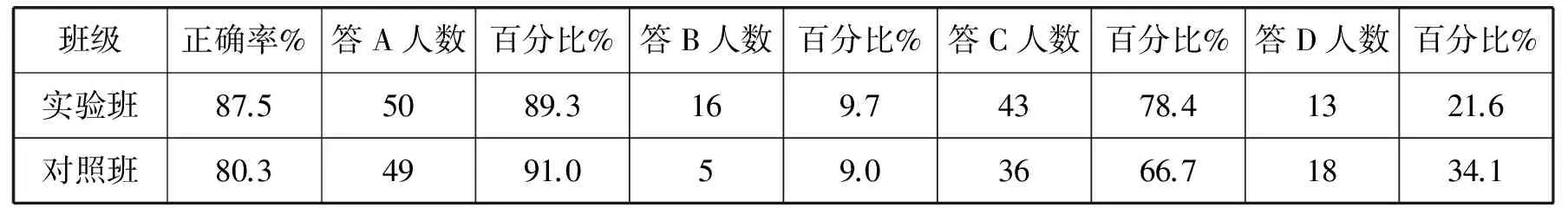

前测情况如表1所示。

表1

3.2 对照班教学过程

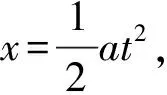

图2

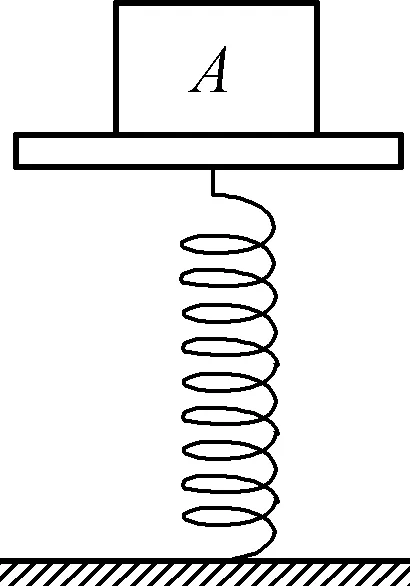

变式训练:如图2所示,在劲度系数为k的弹簧下端挂一质量为m的物体,物体下有一托盘,用托盘托着物体使弹簧恰好处于原长。然后使托盘以加速度a竖直向下做匀加速直线运动(a 3.3 实验班教学过程 教师提问:请说说你是怎么想的? 生1:我觉得应该m在平衡位置时脱离托盘。 生2:我觉得不是看具体位置,应该看支持力是否为零。先结合受力分析整个运动过程:m脱离托盘前,受到弹簧拉力、支持力和重力,保持匀加速直线运动,当拉力增大时,支持力减小。脱离时弹力为零,那么脱离位置应该是加速度为g的地方,相当于撤去F后,下面托盘以重力加速度g运动。 生3:题目说了是匀加速运动,加速度怎么会突变为g?我们可以继续分析一下,在物体与托盘脱离前,物体受重力、弹簧的拉力和托盘的支持力的作用,随着托盘向下运动,弹簧的拉力增大,托盘的支持力减小,但仍维持合外力不变,加速度不变,物体随托盘一起向下做匀加速运动。当托盘的支持力减小为零以后,弹簧拉力的增大将使物体的加速度开始小于a,也就是此后物体追不上托盘了,由力和运动分析可知:物体与托盘脱离的条件是支持力FN=0。 师:所以分离的临界条件必然在弹簧处于原长或者平衡位置吗? 生:不是。应该要结合受力情况进行分析。 师:从力和运动的角度看,分离的临界条件应该是什么? 生:两物体间的弹力为零且加速度相等的时候。因为后来加速度不同,物体无法跟上托盘,只能分离。 3.4 后测 图3 例2:如图3所示,木板固定在劲度系数为k的轻质弹簧上,弹簧与地面连在一起。现把质量为m的木块A放在木板上,并用力将木块A向下压,然后突然放手,木块A随即被弹射出去,则在木块A脱离木板之前,木块A的运动情况为( )。 A. 先作加速度减小的加速运动,后作加速度增大的减速运动 B. 先作加速度减小的加速运动,后作加速度减小的减速运动 C. 木块与木板脱离可能是在弹簧恢复原长时 D. 木块与木板脱离可能是在弹簧恢复原长之前或之后 解析:用手将重物向下压缩弹簧到一定程度后,突然将手撤去,在开始阶段,弹簧的弹力大于重物的重力,其合力方向竖直向上,重物向上做加速运动,弹簧弹力逐渐减小,所以加速度随之减小;当弹簧的弹力小于重物的重力时,合力竖直向下,而速度竖直向上,重物做减速运动,但加速度越来越大。所以重物先作加速度减小的加速运动,后作加速度增大的减速运动,故A选项正确,B选项错误;当弹簧的弹力为零时,木块只受重力做竖直上抛运动,木板此后受到弹簧弹力方向向下,加速度大于g,所以当弹簧恢复原长时,木板与木块脱离,故C选项正确,D选项错误。 3.5 实验结果 (1) 统计分析 后测情况如表2所示,对后测成绩进行独立样本t检验,结果如表3、表4所示。 表2 表3 分组统计量 表4 独立样本检验 在分差的95%置信区间,即a=0.05。从方差方程的Levene检验都发现Sig值大于2a=0.1,选取假设方差相等,对应均值方程的t检验Sig值都小于0.05,可见,后测中对照组和实验组存在显著性差异,对照组成绩不如实验组。 笔者对男女生的后测成绩也进行了独立样本t检验,结果如表5、表6所示。 表5 男女生统计量 表6 独立样本检验 在分差的95%置信区间,即a=0.05。从方差方程的Levene检验都发现Sig值大于2a=0.1,选取假设方差相等,对应均值方程的t检验Sig值也都小于0.05,可见男生、女生存在显著性差异,男生成绩明显好于女生。 (2) 实验结论 ① “先学后教”教学方式能提高学生破除思维定势的能力; ② 教学方式对男生的影响明显大于女生。 “先学后教”的教学方式让学生在讨论中暴露错误前概念,不断实现知识的生成,通过充分透彻的讨论思考及自主建构,能有效进行发散性思维训练,清除思维定势负效应,使得学生具有清晰、系统的物理观念,能正确描述和解释自然现象,灵活应用所学的物理知识解决实际问题。能根据解决问题的需要建构恰当的物理模型,在新的情境中对综合性物理问题进行分析和推理,获得正确结论并加以解释。 以这个实验研究为基础,教师们可以将任务驱动法、前馈控制法、错例剖析法、认知冲突法等结合起来,有效激发思维冲突,突破思维定势,提升核心素养。 [1] 廖伯琴.世纪之交中国基础教育物理课程改革[M].北京:北京师范大学出版社,2010. [2] 倪书恩,沈志霞.浅议物理教学中思维定势的消极作用[J].中学物理教学参考,2000,(4). [3] 胡卫平,孙枝莲,刘建伟.物理课程与教学论研究[M].北京:高等教育出版社,2007. [4] 陈红君.中学物理概念教学中思维定势分析及学习策略研究[D].长春:东北师范大学,2006. [5] 任亮,陈署,刘正萍.定势对大中学生问题解决的影响[J].河北师范大学学报,2001,(7). [6] 孔涛.学生思维定势障碍的表现及对策[J].物理之友,2011,(11). [7] 刘炳昇.对“高效物理课堂教学”的认识[J].物理之友,2014,(1). [8] 黄修斌.高中物理实验是“练”还是“做”[J].物理之友,2014,(1).

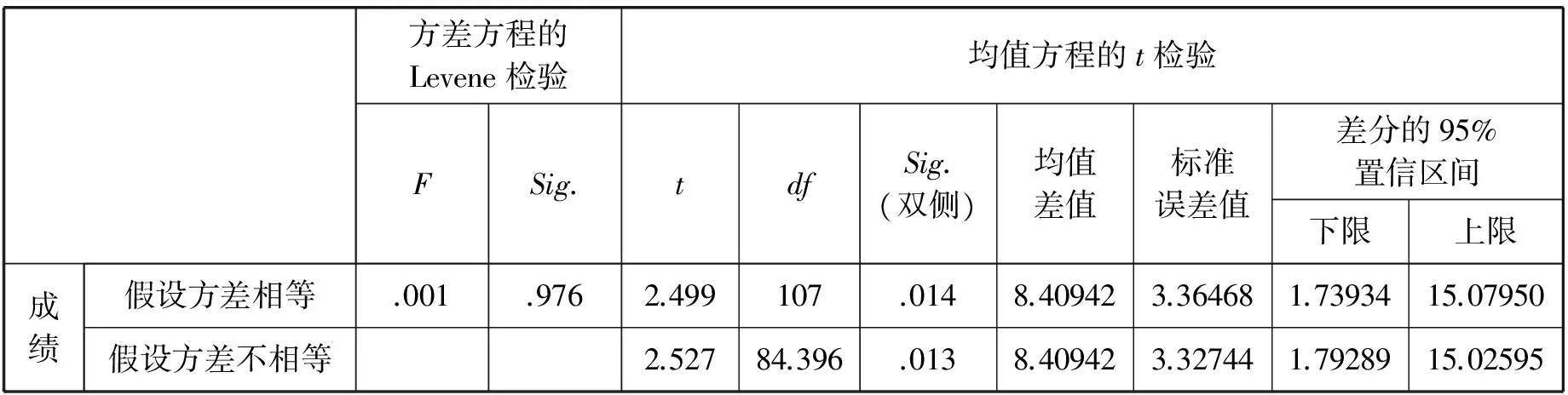

4 结语