在京流动儿童学校幸福感现状调查

刘在花?陈桂娟

〔摘要〕本文采用自编流动儿童学校幸福感问卷对1200名3~6年级在京流动儿童进行调查研究,结果发现:绝大多数在京流动儿童学校幸福感比较高;在京公立学校流动儿童学校幸福感显著高于打工子弟学校流动儿童;来京时间越长的流动儿童学校幸福感越高;亲兄弟姐妹数量越多的在京流动儿童学校幸福感越低;4年级在京流动儿童学校幸福感最强;在京流动女童学校幸福感显著高于流动男童;家庭月收入越高的在京流动儿童学校幸福感越高;学习成绩越好的在京流动儿童学校幸福感越高;担任学生干部的在京流动儿童学校幸福感较高。

〔关键词〕流动儿童;学校幸福感;现状

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2018)08-0004-08

一、问题提出

20世纪80年代以来,我国流动人口的结构发生了重大变化,由最初单独个体的流动逐步过渡到“家庭式”流动,形成了大量的城乡流动儿童。据《中国2010年第六次人口普查资料》样本数据测算,我国0~17岁城乡流动儿童规模为3581万,在2005年基础上增加了41.37%,且有增长的趋势[1]。北京和浙江每10个儿童中有3个是流动儿童[2]。《中国流动儿童数据报告2014》显示,截至2014年6月,北京共有130个打工子弟学校校区,在校生总数约9.5万人[3]。

当流动儿童从农村进入城市,社会环境的变化使他们需要在生活、学习以及心理与行为方面做出相应调整,户籍的限制也使得许多基本权益难以得到有效保障,这给流动儿童的学习和身心健康带来了巨大挑战。儿童时期是个体心理发展的关键时期,学业成绩和心理健康是儿童期重要的教育目标。但流动儿童却存在较多学习和情绪适应不良问题。研究表明,流动儿童不论在学校还是在社区往往处于一种边缘状态,或被他人排斥,或因自傲、自卑等原因难以融入各个群体中,所以他们时常会面临焦虑、恐惧、自我评价低、学习成绩下降等问题[4]。流动儿童也更容易产生学习适应不良现象,逃课、旷课和辍学率也较高,在校学习的流动儿童也存在学业困难现象。如何光峰研究发现流动儿童学业成绩较差者为20%,而同龄儿童学习成绩较差者仅有3.3%[5]。国外研究也得到类似结果,流动学生的学业成绩相对较差,学生流动越频繁,对他们学习所构成的威胁也越大[6]。由此可知,流动儿童的学业问题是值得关注的重要课题。

学校幸福感是学生在学校生活中形成的对于学校学习生活的主观评价和情感体验,这种幸福感与学生的学业进步、能力发展、个性成长、同学关系、师生关系等因素互为因果,是学校教育的重要质量指标,是学校教育和学生发展的必要基础。近年来,学校幸福感已成为世界各国特别是西方发达国家教育研究中的热点问题。许多国家都将其纳入教育评价体系以检讨自身的教育系统,例如法国、澳大利亚、芬兰等国家甚至形成了对本国学生的学校幸福感进行大规模周期性测查的传统,同时这些国家还积极地依据测量结果检视本国的教育体制和教育系统[7];但是我国目前对学校幸福感测评的研究相当匮乏。一个学校幸福感指数高的学生,通常会在学校学习和生活中表现出积极向上的特质,而一个学校幸福感指数低的学生,往往会对学校生活带有负面评价,并在学习和成长中表现出消极情绪,甚至做出消极行为。学生在学校获得积极的情感体验是学生学业成功的一个重要保障。流动儿童学习成绩差与学校幸福感密不可分。

2008年,我国学者开展关注学校幸福感研究,研究对象主要是普通青少年。流动儿童是特殊的儿童青少年,属于弱势群体,理应成为我们优先关注的对象,但遗憾的是目前尚未有研究考查流动儿童学校幸福感。学校幸福感是衡量儿童在校学习生活质量的综合性心理指标,它来自于儿童对自己的学校学习生活是否满意或者说是满意程度高低的不同评价和体验,这些不同的主观评价和体验与个人对学校学习生活的期望值有關,与学校学习生活的环境有关,能够反映主体的社会功能与适应状态。高度重视流动儿童学校幸福感,为其幸福教育提供条件和保障,理应成为当前教育界最为直接和紧迫的命题。流动儿童学校幸福感现状如何?如何提高流动儿童学校幸福感?流动儿童学校幸福感能否通过干预研究提高?截至目前,尚未见到相关研究。本研究的目的是通过调查,考察目前在京流动儿童学校幸福感的现状,为流动儿童学校幸福感的教育干预提供科学依据。

二、研究方法

(一)调查对象

从北京市2所打工子弟学校和2所以招收打工子弟为主的公立学校,简单随机抽取1200名3~6年级流动儿童进行学校幸福感等相关问卷的调查。剔除无效问卷后,有效问卷1167份。其中,3年级291人,4年级304人,5年级296人,6年级270人,年级缺失值6人;男生636人,女生517人,性别缺失值14人;打工子弟学校473人,公立学校687人,学校缺失值7人。

(二)调查工具

根据学校幸福感相关文献、结合我们的访谈结果和流动儿童学校生活状况及其身心发展特点,自编流动儿童学校幸福感问卷。该问卷为Likter6点量表,包括学校满意度、在校积极情感和在校消极情感三个维度。其中,在校消极情感维度的条目进行反向计分。学校幸福感问卷得分越高,说明学校幸福感越高。本研究表明:该问卷Cronbach α系数为0.96,验证性因素分析表明:各条目在其所属维度上的载荷介于0.70~0.85之间,模型整体拟合指标χ2/df=4.79(<5), NFI=0.93,RFI=0.92,IFI=0.94,TLI=0.93,CFI=0.94,RMSEA=0.07(<0.08)。这说明流动儿童学校幸福感问卷信度、效度较好

三、调查结果

(一)流动儿童学校幸福感现状

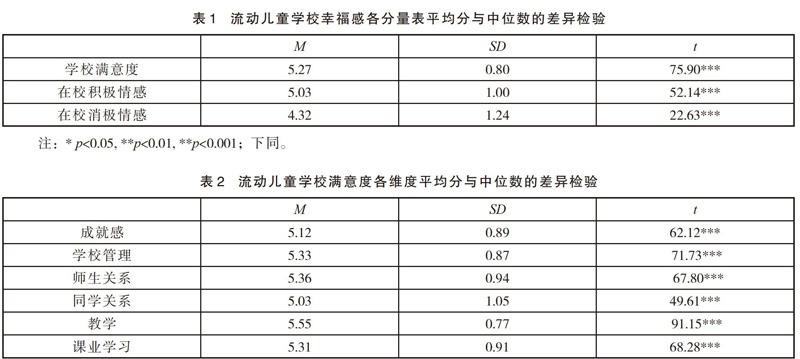

在流动儿童学校幸福感问卷的反应方式中,3表示“有些不同意”,4表示“有些同意”,参照相关文献[8],设定3.50为不同意与同意的性质分界,将被试在学校幸福感各分量表的平均得分与3.50的分界线进行比较。表1显示:流动儿童在学校幸福感各分量表上的得分都大于中位数,且达到了显著性水平。进一步对学校满意度六个维度的分析表明:流动儿童在学校满意度六个维度上的得分较高,且都大于中位数3.50。其中,得分最高的是教学,其次是师生关系,得分最低的是同学关系(见表2)。

虽然绝大多数流动儿童学校幸福感比较高,但是部分流动儿童学校幸福感较低。表3统计了流动儿童学校幸福感得分低于中位数3.50分的人数。

从表3可以看出,4.54%的流动儿童学校满意度比较低,9.60%的流动儿童在校积极情感比较少,25.62%的流动儿童在校消极情感比较强。从整体上看,4.54%流动儿童学校幸福感比较低。

(二) 流动儿童学校幸福感特点

1.流动儿童学校幸福感的校际差异

独立样本t检验表明(表4):公立学校和打工子弟学校流动儿童在学校幸福感三个维度及其总分上均存在显著差异。公立学校流动儿童学校幸福感显著高于打工子弟学校。

2.来京时间不同的流动儿童学校幸福感的差异

表5显示来京时间不同的流动儿童在学校满意度、在校积极情感和学校幸福感得分上均存在显著差异,具体差异情况,详见表6。

从表6看,来京时间8年以上的流动儿童学校满意度、学校幸福感显著高于来京时间1年以上8年以下的儿童,来京时间5年以上的流动儿童在校积极情感显著高于来京时间5年以下的儿童。整体上看,流动儿童來京时间越长,学校幸福感越高。

3.亲兄弟姐妹数量不同的流动儿童学校幸福感的差异

表7显示亲兄弟姐妹数量不同的流动儿童在学校满意度、在校积极情感和学校幸福感得分上均存在显著差异,具体差异情况,详见表8。

从表8可以看出,2个以上亲兄弟姐妹的流动儿童学校满意度和学校幸福感显著低于只有1个兄弟姐妹的和独生的流动儿童;两个亲兄弟姐妹的流动儿童在校积极情感显著低于只有1个兄弟姐妹和独生的流动儿童;2个兄弟姐妹的流动儿童学校幸福感低于只有1个兄弟姐妹的流动儿童。整体上看,亲兄弟姐妹的数量越多的流动儿童,其学校幸福感越低。

4.流动儿童学校幸福感的年级差异

表9显示不同年级的流动儿童在学校幸福感三个维度及其总分上存在显著的年级差异。具体差异情况,详见表10。

从表10可以看出,4年级流动儿童学校幸福感显著高于3年级和5年级流动儿童;4年级流动儿童的学校满意度、在校积极情感和学校幸福感显著高于6年级。从整体上看,4年级流动儿童学校幸福感最强。

5.流动儿童学校幸福感的性别差异

由表11可以看出,流动女童学校满意度、在校积极情感、学校幸福感显著高于流动男童。

6.家庭月收入不同的流动儿童学校幸福感差异

从表12可以看出,家庭月收入不同的流动儿童在学校满意度、在校积极情感和学校幸福感上存在显著差异。具体差异情况,见表13。

从表13可以看出,家庭月收入4000以上的流动儿童学校幸福感显著高于家庭月收入4000元以下的流动儿童。

7.学习成绩不同的流动儿童学校幸福感的差异

从表14可以看出,学习成绩不同的流动儿童在学校幸福感三个维度和总分上存在显著差异。具体差异,见表15。

从表15可以看出,学习成绩越好的流动儿童,学校幸福感越高。

8.是否担任学生干部的流动儿童学校幸福感差异

表16显示,担任学生干部的流动儿童在学校幸福感三个维度及总得分上显著高于未担任学生干部的流动儿童。

四、结论

(一)绝大多数在京流动儿童学校幸福感比较高

本研究发现:在京流动儿童在学校幸福感各分量表上的得分都大于中位数,且达到了显著性水平。这是因为我国高度重视流动儿童受教育工作,为了保障北京市流动儿童受教育权益,先后制定或者出台了一系列相关政策、文件,为流动儿童受教育保驾护航。2001年5月中央出台“以流入地区政府管理为主,以全日制公办中小学为主”的农民工子女教育“两为主”政策[9]。2002年北京市就出台了《北京市对流动人口中适龄儿童少年实施义务教育的暂行办法》。2003年教育部、中央编办等六部委联合出台了《关于进一步做好进城务工就业农民子女义务教育工作的意见》。2004年8月,北京市为落实国务院2003年《关于进一步做好进城务工就业农民子女义务教育工作的意见》的政策精神,由政府办公厅转发了市教委等10个部门《关于贯彻国务院办公厅进一步做好进城务工就业农民子女义务教育工作文件的意见》(以下简称《意见》)。《意见》对2002年7月印发的《关于贯彻落实〈北京市对流动人口中适龄儿童少年实施义务教育的暂行办法〉的通知》(京教基[2002]31号)中“两为主”的政策目标做了进一步的阐释,明确规定了以各区县政府为主解决流动儿童义务教育的工作原则。这一工作原则的确立,无疑对流动儿童义务教育的推进意义重大。2006年6月修订后的《义务教育法》再次明确流入地政府应为外来务工人员子女“提供平等接受义务教育的条件”的法律责任。以“两为主”为代表的相关国家政策针对流动儿童城市上学问题提出了比较明确的解决方案,为流动儿童义务教育权利的实现提供了政策保障。在这种全社会都重视流动儿童教育,不断创造条件为流动儿童接受良好教育的大环境下,流动儿童就学问题逐步得到有效解决,他们对学校幸福感的评价较高就不难理解了。

虽然从整体上讲,流动儿童学校幸福感比较高。但是本调查还发现:4.54%流动儿童学校幸福感比较低。一个学校幸福感指数高的学生,通常会在学校学习和生活中表现出积极向上的特质,而一个学校幸福感指数低的学生,往往会对学校生活带有负面评价,并在学习和成长中表现出消极情绪,甚至做出消极行为。为此,教育工作者要高度重视学校幸福感比较低的流动儿童。

(二)在京流动儿童学校幸福感特点

1.在京公立学校流动儿童学校幸福感显著高于打工子弟学校流动儿童

本研究表明,在京公立学校流动儿童学校幸福感显著高于打工子弟学校。这是因为,学校幸福感与个人对学校学习生活的期望值有关,与学校学习生活的环境有关。就目前来看,北京市公立学校教学设备(设施)、师资力量、学习生活环境等各方面整体上比打工子弟学校好,学校学习氛围也比较浓厚,因而流动儿童对公立学校的评价和体验会比较高,学校幸福感比较强。另一方面,公立学校流动儿童学校幸福感显著高于打工子弟学校,也可能与公立学校流动儿童学校适应比较好有关。王中会研究表明,公立学校流动儿童在师生关系、学校环境、同伴关系、学习适应这三个维度和学校适应总分上显著高于打工子弟学校流动儿童。可见,在京公立学校流动儿童学校适应越好,其学校幸福感相应就越高。

2.来京时间越长的流动儿童学校幸福感越高

本次调查表明:来京时间5年以上的流动儿童在校积极情感显著高于来京时间5年以下的流动儿童。整体上看,流动儿童来京时间越长,学校幸福感越高。本研究结果与王中会对流动儿童问题行为与学校适应的关系研究结果一致。该研究发现:与来京时间1~3年的流动儿童相比,来京时长7年以上的流动儿童被压迫感和孤独感显著较低。流动儿童问题行为越少,学校适应越好。本研究中来京时间5年以上的流动儿童与来京时间5年以下的流动儿童相比,有更多的时间与城市儿童面对面地交流,一起学习、生活,增强对彼此的理解,互相学习,取长补短,能更快地适应城市生活和学校生活,因而其学校幸福感会比较高。

3.亲兄弟姐妹数量越多的在京流動儿童学校幸福感越低

本研究表明:亲兄弟姐妹数量越多的在京流动儿童学校幸福感越低。这是因为,与亲兄弟姐妹数量比较少的流动儿童相比,亲兄弟姐妹数量比较多的流动儿童家长,不仅其家庭生活成本较高,生活压力较大,而且因家长的时间精力有限,无更多的时间和精力关心每个子女的教育问题,家庭教育质量相对比较低,不能有效配合学校的教育工作,导致子女获得的社会支持较少,其教育质量、教育效果自然就会大打折扣,进而会影响到子女对学校的喜欢程度和学校适应的状况。

4.四年级在京流动儿童学校幸福感最强

本调查发现:从整体上看,4年级在京流动儿童学校幸福感最强。这可能与不同年级流动儿童的处境和特点有关。与3年级流动儿童相比,4年级流动儿童入学时间更长,对学校生活环境更熟悉,学校适应会比较好。儿童的主要任务是学习,五、六年级的流动儿童随着年级的增长,学业任务日益加重,学习内容难度加大,教师的要求提高,小升初的压力逐渐增大,学习的功利化色彩日益明显,学习本身的乐趣和自由日渐减少。此外,该研究结果也可能与流动儿童自我意识增强有关。随着年龄的增长,儿童的自我意识增强,在越来越多地关注自我的同时,与他人进行社会比较的意识和思维的深刻性逐渐增强,对外在环境和自我的批判性评价也逐渐增多,导致流动儿童对学校的满意度降低,在校的积极情感体验减少和消极情感体验增多。

5.在京流动女童学校幸福感显著高于流动男童

本研究发现:在京流动女童学校幸福感显著高于流动男童。这与女生学校适应、学业成绩以及女生自身的性格特点有关。第一,研究发现,女生要比男生更容易适应北京的学校生活,无论是师生关系、学校环境、同伴关系、学习适应还是学校适应总体上,流动女童得分都显著高于流动男童,因而流动女童学校幸福感会比较高。第二,女生的言语能力及问题解决的能力比男生强。小学阶段,女生学习成绩一般比男生好,成绩优异者更能体验到需要的满足与目标的实现,因而学校幸福感水平更高。第三,就在校表现而言,女生比男生乖顺,受到老师和同学的表扬更多,惩罚和拒绝更少;而男生具有更多的反抗、过分好动、消极抵抗等行为,更易违反学校的规定和管理,易受到老师和同学的批评、惩罚和拒绝。加之女生情感更细腻,更善于与人沟通,遇到问题及时向老师、同学和家长求助,因而在京流动女童学校满意度比较高,在校积极情感更多、学校幸福感更高。

6.家庭月收入越高的在京流动儿童学校幸福感越高

从家庭收入方面来看,家庭月收入越高的在京流动儿童其学校幸福感越高。这可能是因为一方面家庭月收入高的流动儿童家里和学校的生活更加接近北京儿童的生活方式,这可能降低了他们的自卑感,更加积极地融入北京的生活和学习当中,更好地适应北京的生活。另一方面,家庭月收入越高的流动儿童家长与家庭月收入低、疲于生计的流动儿童家长相比,其教育投入比较高,更有时间、精力关心子女的成长,能够更多地与教师沟通子女的教育问题,配合学校的教育工作,这样子女的学校教育质量、教育效果会比较好。因而子女就会热爱自己的学校,喜欢自己的学校,学校幸福感也就会油然而生。

7.学习成绩越好的在京流动儿童学校幸福感越高

本研究表明:学习成绩越好的在京流动儿童学校幸福感越强。可见,学习成绩是导致流动儿童学校幸福感差异的一个重要因素。学习成绩越好的流动儿童比学习成绩差的流动儿童对学校的满意度更高,对学校有更多的积极情感,更少的消极情感,认可和接纳自己的学校,学校幸福感比较高。

8.担任学生干部的在京流动儿童学校幸福感较高

本研究发现:担任学生干部的在京流动儿童学校幸福感显著高于非学生干部。学生干部是在学生群体中担任某些职务,负责某些特定职责,协助学校进行管理工作的一种特殊学生身份。一般说来,学生干部的学习能力、学习成绩、社会交往能力、问题解决能力等都比非学生干部强。根据社会比较理论,个体往往以他人作为比较的尺度或标准,来进行自我评价,因而学生干部能比较容易应对学习任务,感受到的学习压力比非学生干部小,学校幸福感比较高。

参考文献

[1]段成荣,吕利丹,王宗萍,等.我国流动儿童生存和发展:问题与对策——基于2010年第六次全国人口普查数据的分析[J].南方人口,2013(4):44-55.

[2]刘维涛.流动儿童难融城市,留守儿童渴望团聚[N].人民日报,2013-05-11

[3]《中国流动儿童数据报告2014》发布——中国社会科学网[EB/OL]. http://www.cssn.cn/zx/zx_gjzh/zhnew/201409/t20140923_1338700.shtml,2018-01-17

[4]王中会,蔺秀云,侯香凝,等.流动儿童城市适应及影响因素——过去20年的研究概述[J].北京师范大学学报(社会科学版),2016(2):37-40.

[5]何光峰.流动人口子女学习存在的问题及教育干预[J].教育科学研究,2002(11):53.

[6]U.S. Government Accounting Office. Elementary school children: Many change schools frequently, harming their education[M]. Washington D.C. : U.S. Government Printing Office,1994.8-21.

[7]安桂清,童璐.学生学校幸福感测评框架研究述评[J].外国教育研究,2014(12):97-106.

[8] 田丽丽,张权权.中学生学校幸福感特点[J].中国特殊教育,2008(8):92-96.

[9]王东.“两为主”政策背景下流动儿童家长“择校”行为分析——基于北京市的相关调查[J].教育发展研究,2010(12):82-85.

(作者单位:1.中国教育科学研究院德育与心理特教研究所,北京,100088;2.山东省青岛市黄岛区教育发展研究中心,青岛,266400)

编辑/卫 虹 终校/于 洪