不同施氮水平下玉米单作及间作紫花苜蓿对玉米产量及白浆土养分含量的影响

王 帅,王立波*,李玉玺,刘凌云,陈殿元**,王 楠,庄 巍(.吉林农业科技学院 农学院,吉林 吉林 30; .磐石市农业综合执法队,吉林 磐石 3300)

玉米为高需氮的C4作物,较强的光合作用是其高产的必要保障,而适量施氮有利于促进叶绿体合成,对提升玉米产量有显著作用。据报道[1],适量供氮可以增加叶绿素含量,通过提高玉米单株叶面积和叶面积指数来增强光合速率。然而,过量施氮也会因氨挥发、反硝化、淋溶以及地表径流而使氮素流失[2-3],通常,氮素损失率一般可达40%~50%[4]。因此,在确保玉米稳产前提下,提高氮肥利用率已成为玉米栽培研究的焦点问题。

作为禾本科植物,玉米为须根系,将其与豆科植物间作可以增加玉米根系水平尺度的生态位[5],形成复杂的复合根系系统,从而增加玉米对氮素的吸收,减少氮素损失,提高氮素利用率[6]。而紫花苜蓿(MedicagosativaL.)为多年生草本豆科植物,素有“牧草之王”的美誉,其茎直立、根系发达、枝叶茂盛,适应性广,喜温暖、半湿润气候,可依靠根瘤中的类菌体在催化作用下将空气中的分子态氮固定为铵态氮,为土壤提供可供植物利用的氮素,此外,玉米-紫花苜蓿间作可有效防治玉米田风蚀和水蚀,通过生物固氮功能来培肥地力,二者间作能够在获取玉米产量的同时得到牧草资源,这在农牧交错区具有更为广阔的推广应用潜力。

在玉米间作豆科植物对土壤养分的影响方面,张智晖[7]认为,玉米-大豆间作可显著提高土壤的速效钾含量,同时降低土壤的有机质含量;杜青峰等[8]通过竹豆、田菁、柽麻与夏玉米间作试验,得出间作可使根际土壤硝态氮、速效磷和速效钾含量高于玉米单作;黄祥丰等[9]基于宽窄行的栽植模式,分析了间作紫花苜蓿对三倍体毛白杨纸浆林生长和地力的影响,结果发现,0~60 cm各土层有机质、全氮、碱解氮含量与间作前相比均有不同程度提高;胡举伟等[10]研究指出,桑树-苜蓿间作可使根际土壤碱解氮含量明显增高。关于玉米间作对其本身生长发育性状及群体状况的影响也不乏报道,刘景辉等[11]研究指出,青贮玉米-紫花苜蓿间作可使玉米株高、茎粗和叶面积指数比单作玉米分别提高2.3%~20.9%、0.4%~7.6%和2.2%~19.6%。然而,基于不同施氮水平,在玉米“二比空”栽培基础上间作紫花苜蓿对土壤养分的影响还鲜见报道。为此,在不同施氮水平下,采用玉米“二比空”栽培技术结合双行间作紫花苜蓿模式,研究其对白浆土养分性状的影响,通过土壤全氮、有机质及速效养分含量的变化评价玉米-紫花苜蓿间作对白浆土地力培肥的效果,为玉米间作紫花苜蓿最佳施氮量的筛选提供理论参考。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

试验地位于吉林农业科技学院北大地玉米试验田(43°57′07″N、126°28′32″E,海拔190 m),属北温带大陆性季风气候,土壤类型为白浆土,土壤含有机质13.6 g/kg、全氮0.77 g/kg、碱解氮126.6 mg/kg、有效磷40.8 mg/kg、速效钾134.9 mg/kg,pH值为5.42。

1.2 试验设计

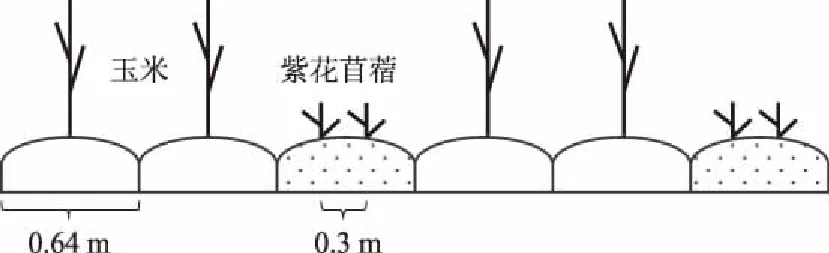

选择耐密、紧凑型玉米品种先玉335作为供试玉米品种,采取“二比空”方式栽植,于2016年4月28日播种,种2垄、空1垄,垄宽64 cm、株距15.9 cm,种植密度约为6.5万株/hm2,玉米在整个栽植过程不使用任何除草剂、采用人工除草方式进行。紫花苜蓿选用北方型四级苜蓿,为双子叶豆科植物,原产地加拿大,在5月18日玉米拔节期进行紫花苜蓿间作播种,采取条播方式,在空垄顶端进行双行紫花苜蓿种植,行间距为30 cm,用种量约15 kg/hm2,具体间作模式见图1。

图1 玉米-紫花苜蓿间作模式

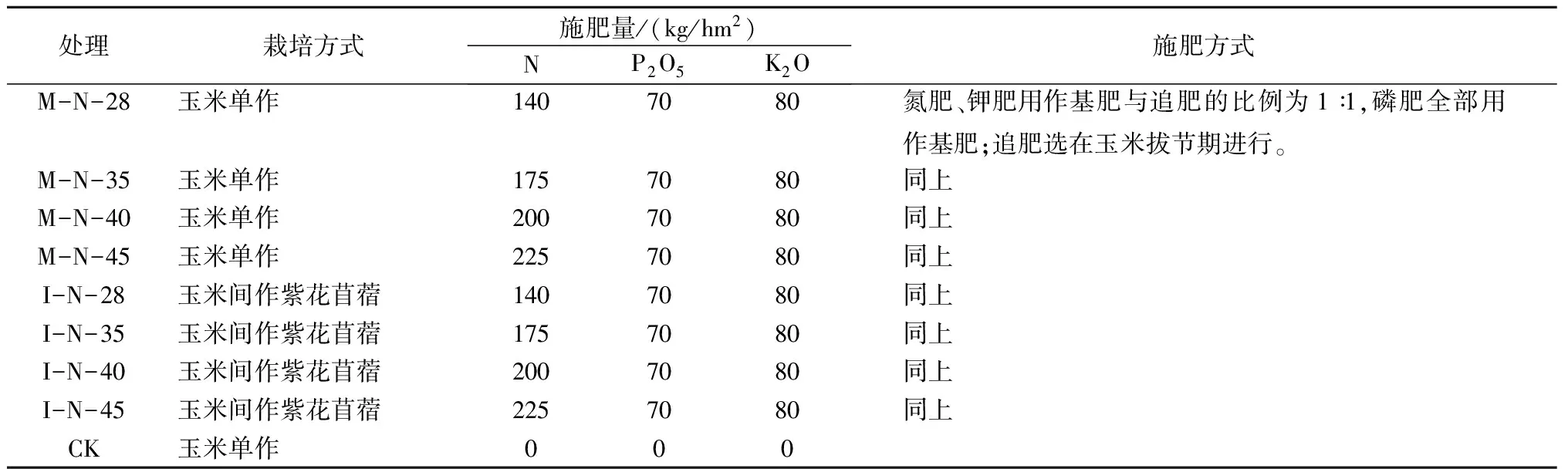

试验设置140、175、200、225 kg/hm24个施氮水平和玉米单作、间作紫花苜蓿2种栽培方式,同时以玉米单作不施肥为CK,共设9个处理,具体见表1,每个处理重复3次,共计27个小区,每个小区宽约9.66 m(折合15条垄),长为11 m,面积为106.26 m2,区组间设保护行,供试肥料为尿素、磷酸二铵和氯化钾。

表1 不同栽培方式对应的处理编号及具体施肥措施

1.3 测定项目及方法

采用五点采样法分别在玉米拔节期(6月6日)、抽雄期(7月13日)、灌浆期(8月14日)、成熟期(9月20日)和收获期(10月13日)采集各小区的土样,剔除可见根系、植物残体,带回实验室风干、磨细过0.01 mm筛,测定有机质、全氮、碱解氮、有效磷和速效钾含量,测试方法分别为重铬酸钾氧化—外加热法、半微量凯氏定氮法、碱解扩散法、NaHCO3浸提—钼锑抗比色法、CH3COONH4浸提—火焰光度法。玉米产量采用常规理论测产法进行。

1.4 数据处理

采用Excel 2003对数据进行整理、统计和分析。采用SPSS 18.0单因素ANOVA和Duncan’s新复极差法分析处理间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 不同施氮水平下单作及间作紫花苜蓿对玉米产量的影响

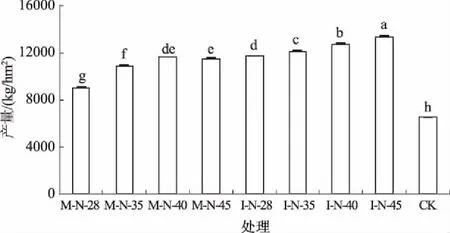

由图2所示,CK的玉米产量最低,与CK相比,M-N-28、M-N-35、M-N-40、M-N-45处理玉米产量分别增加37.7%、66.8%、78.5%、76.7%,I-N-28、I-N-35、I-N-40、I-N-45处理玉米产量分别增加80.4%、85.9%、95.8%、105.0%。可见,在同一玉米栽培模式下,玉米产量随施氮水平增加(140~225 kg/hm2)呈逐渐增加的趋势;相同施氮水平下,玉米间作紫花苜蓿在提升玉米产量方面较玉米单作更有优势。

不同小写字母表示处理间在P<0.05水平上差异显著图2 不同处理的玉米产量

2.2 不同施氮水平下玉米单作及间作紫花苜蓿对白浆土全氮含量的动态影响

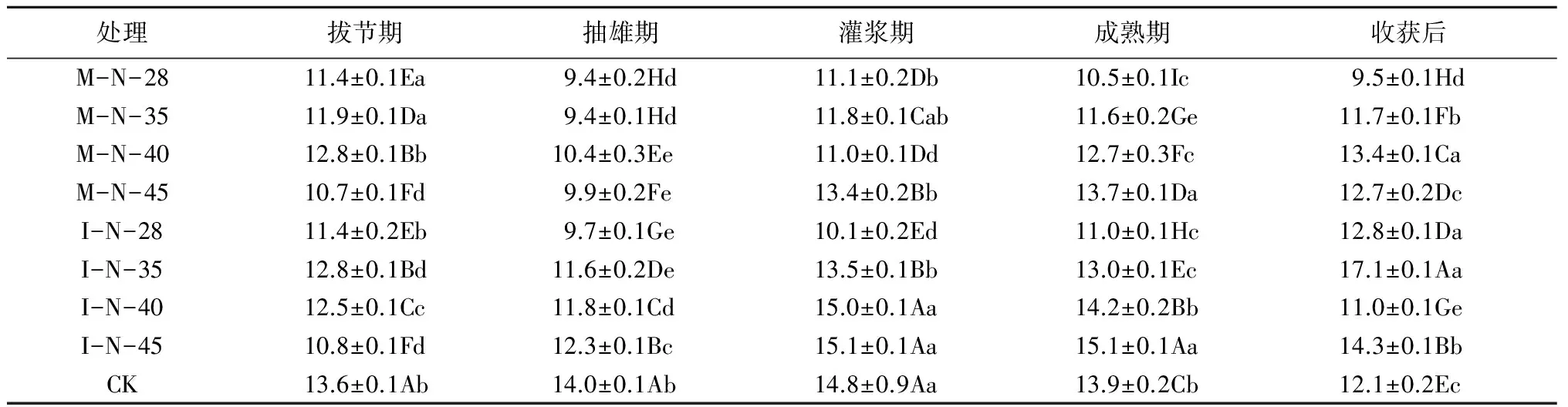

由表2可见,不同施氮水平下,M-N-28、M-N-35、M-N-40、M-N-45处理白浆土的全氮含量随玉米生育进程的推进整体表现为先增加后下降的趋势。I-N-28、I-N-35处理和CK与上述规律基本相似;I-N-40处理白浆土全氮含量在拔节期至抽雄期变化并不明显,但在收获后则显著降低;I-N-45处理白浆土全氮含量表现为先增后减再略有回升的规律。与拔节期相比,M-N-28处理在玉米收获后可使白浆土全氮含量增加1.4%,而I-N-40处理全氮含量则显著降低18.7%,其余各处理玉米拔节期与收获后的白浆土全氮含量差异均不显著。玉米单作条件下,随施氮量增加,白浆土全氮含量出现峰值的时期从成熟期提早至抽雄期;而间作紫花苜蓿处理及CK白浆土全氮含量的峰值均出现在抽雄期。在玉米收获后,与CK相比,M-N-28、M-N-35、M-N-40、M-N-45以及I-N-28、I-N-35、I-N-40、I-N-45处理的白浆土全氮含量均显著降低,降幅分别为11.3%、17.5%、8.8%、6.3%以及18.8%、8.8%、7.5%、5.0%。可见,与玉米单作相比,在较低施氮量(140 kg/hm2)条件下,玉米间作紫花苜蓿可促进白浆土全氮含量的消耗,而在175、200、225 kg/hm2施氮量下,玉米间作紫花苜蓿能有效降低白浆土全氮含量的损失。

表2 不同处理白浆土的全氮含量变化 g/kg

注:同列不同大写字母表示同一时期不同处理间差异显著(P<0.05),同行不同小写字母表示同一处理不同生育时期间差异显著(P<0.05);下同。

2.3 不同施氮水平下玉米单作及间作紫花苜蓿对白浆土有机质含量的动态影响

由表3可知,不同施氮水平下,各处理对白浆土有机质含量有不同的影响规律。玉米拔节期至抽雄期,除了I-N-45处理和CK外,其余处理白浆土有机质含量均有不同程度的降低,M-N-28、M-N-35、M-N-40、M-N-45处理有机质含量分别降低17.5%、21.0%、18.8%、7.5%;I-N-28、I-N-35、I-N-40处理白浆土有机质含量分别降低14.9%、9.4 %、5.6%。由此可见,施氮量为140、175、200 kg/hm2时,玉米间作紫花苜蓿较玉米单作能有效降低玉米拔节期至抽雄期白浆土有机质的损失。而在更高施氮量(225 kg/hm2)条件下,玉米间作紫花苜蓿则能使抽雄期的白浆土有机质含量较拔节期提升13.9%,而CK在此阶段有机质含量仅提高2.9%。与拔节期相比,玉米收获后M-N-28、M-N-35、I-N-40处理和CK的白浆土有机质含量分别降低16.7%、1.7%、12.0%和11.0%,而M-N-40、M-N-45、I-N-28、I-N-35、I-N-45处理白浆土有机质含量分别增加4.7%、18.7%、12.3%、33.6%、32.4%。可见,在玉米单作情况下,随施氮量增加,白浆土有机质含量由消耗转为积累,施氮量为140 kg/hm2时玉米收获后的白浆土有机质含量较拔节期降低16.7%,而施氮量提升至225 kg/hm2时,有机质含量则增加18.9%;在玉米间作紫花苜蓿模式下,除I-N-40处理玉米收获后白浆土有机质含量较拔节期降低12.0%外,其余处理均使白浆土有机质含量得到不同程度的增加。

表3 不同处理白浆土的有机质含量变化 g/kg

2.4 不同施氮水平下玉米单作及间作紫花苜蓿对白浆土速效养分含量的动态影响

由表4可知,随玉米生育进程的推进,各处理对白浆土碱解氮含量的动态影响规律不同。与拔节期相比,玉米收获后除了M-N-40处理碱解氮含量有所提升外,其余处理碱解氮均有不同程度的消耗,M-N-28、M-N-35、M-N-45、I-N-28、I-N-35、I-N-40、I-N-45处理和CK白浆土碱解氮含量分别降低3.7%、37.0%、56.1%、28.7%、10.6%、43.1%、33.0%和22.3%。可见,玉米单作模式下,在供试最大施氮量(225 kg/hm2)下,白浆土碱解氮含量的损失程度也最大;玉米间作紫花苜蓿条件下,与其他施氮量相比,施氮量为175 kg/hm2时能够有效降低白浆土碱解氮的损失。另外,玉米单作条件下,与拔节期相比,不同施氮水平下白浆土碱解氮含量均在玉米抽雄期达到峰值,与CK相同。

表4 不同处理白浆土的速效养分含量变化 mg/kg

玉米拔节期至收获后,无论玉米单作还是间作紫花苜蓿,不同施氮处理白浆土有效磷含量均显著低于CK。可见,施肥均有助于促进玉米生长期间对白浆土有效磷的消耗。与拔节期相比,M-N-28和I-N-35处理玉米收获后白浆土有效磷含量分别降低3.7%和2.3%,而M-N-35、M-N-40、M-N-45、I-N-28、I-N-40、I-N-45处理和CK玉米收获后白浆土有效磷含量分别提高 28.4%、16.0%、7.4%、7.6%、12.6%、8.0%和10.3%。可见,玉米单作模式下,施氮量为175 kg/hm2时对于白浆土有效磷含量的积累最为有利;而在玉米间作紫花苜蓿模式下,施氮量为200 kg/hm2时更有利于有效磷的累积。

玉米拔节期至收获后,无论玉米单作还是间作紫花苜蓿,不同施氮处理白浆土速效钾含量均显著低于CK。可见,施肥能够促进玉米生长期间对白浆土速效钾的消耗。此外,各处理下白浆土速效钾含量随玉米生育进程的推进均表现为先降低后升高的趋势。与拔节期相比,玉米收获后M-N-28、M-N-45、I-N-35处理和CK白浆土速效钾含量可分别降低14.5%、2.1%、24.7%和3.5%,I-N-45处理白浆土速效钾含量无显著变化,而M-N-35、M-N-40、I-N-28、I-N-40处理白浆土速效钾含量均有所提升,增幅分别为17.3%、16.5%、20.5%、14.4%。可见,在玉米间作紫花苜蓿模式下,施氮量为175 kg/hm2时白浆土速效钾含量被极大消耗,而在相同条件下将施氮量缩减至140 kg/hm2则可使速效钾含量得到最大程度的累积。

3 结论与讨论

在同一玉米栽培模式下,随施氮水平增加,玉米产量也渐趋增加。相同施氮水平下,玉米间作紫花苜蓿在提升玉米产量方面比玉米单作更有优势。在玉米单作条件下,随施氮量增加,白浆土全氮含量出现峰值的时期由成熟期提早至抽雄期;而间作紫花苜蓿条件下,白浆土全氮含量的峰值则出现在抽雄期(7月13日),此时期地表温度较高,促使地下水分不断向地表集聚,使得土壤下层有效氮上移至表层,从而使全氮含量峰值出现在此阶段[12-13]。在较低施氮水平(140 kg/hm2)下,玉米间作紫花苜蓿处理白浆土全氮含量低于玉米单作处理,这是因为紫花苜蓿自身所固定的氮素并不能满足自身需求[14],加之玉米生长需要氮素营养,因此表现为白浆土全氮含量低于玉米单作处理。而在施氮量175、200、225 kg/hm2条件下,紫花苜蓿更易汲取氮素营养,根系生长状况良好,结瘤固氮作用更为明显[15],从而有效缓解了白浆土全氮含量的损失。

在施氮量为140、175、200 kg/hm2时,玉米间作紫花苜蓿能够缓解玉米拔节期至抽雄期白浆土有机质含量的下降;而在较高氮素供应(225 kg/hm2)时,玉米间作紫花苜蓿使抽雄期白浆土有机质含量较拔节期提升13.9%。可见,增施氮肥能够在玉米间作紫花苜蓿生产中调节氮的代谢强度,提高氮素代谢酶活性,使玉米产量增加,进而实现氮素积累和蛋白质总量的增加,最终,通过根系分泌物的促进作用间接提升土壤有机质含量[16],改善土壤肥力。在玉米单作情况下,随施氮量增加,白浆土有机质含量由消耗转为积累。据悉,少量氮素供应有助于微生物矿化作用的提升,而进一步提升氮素供应量,则通过提高玉米产量、植物根系生长量来间接提高植物残体的还田数量,最终使有机质含量得以累积;而在玉米间作紫花苜蓿模式下,与拔节期相比,玉米收获后除I-N-40处理白浆土有机质含量降低12.0%外,其余处理白浆土有机质含量均增加。土壤中有机质含量水平决定于微生物矿化程度以及植物根系生长量,因此,某一施氮水平会使矿化作用占优势,而适宜的氮素水平也可通过提高植物根系生长量以及抑制矿化作用,最终使有机质含量水平得以提升。

在玉米单作模式下,最大施氮量(225 kg/hm2)处理白浆土微生物活性被提高,矿化作用增强,加之玉米产量(11 493.3 kg/hm2)达到最大,因此,白浆土碱解氮含量的消耗程度也最大;而在玉米间作紫花苜蓿模式下,与其他施氮水平相比,施氮量为175 kg/hm2时白浆土碱解氮的损失最低。拔节期至收获后,无论玉米单作还是间作紫花苜蓿,白浆土有效磷和速效钾含量不同程度地低于CK,即施肥能够促进玉米生长,进而增加其对土壤磷、钾素的吸收。与拔节期相比,收获后,无论是玉米单作还是与紫花苜蓿间作,施氮200、225 kg/hm2均可有效促进白浆土有效磷含量的积累。这是因为一方面,适量氮素能够使更多的植物残体进入土壤[17];另一方面,土壤碱性磷酸酶的活性也可被根系分泌物所活化[18],紫花苜蓿根系分泌物可有效提高土壤难溶性磷的有效性[19],2种作用均有利于土壤有效磷含量的增加。各处理白浆土速效钾含量均随玉米生育进程的推进而表现为先降低后增高的变化规律,这主要是因为玉米或紫花苜蓿在生长期间可从土壤中获取钾素营养,而后期部分植物残体进入土壤使速效钾含量略有提升,此外,由于有机酸等根系分泌物的释放,在一定程度上能够将缓效钾成分有效化,最终使速效钾含量进一步提升[20]。在玉米间作紫花苜蓿模式下,施氮量为175 kg/hm2时白浆土速效钾含量被极大消耗,而将施氮量缩减至140 kg/hm2则可白浆土速效钾含量得到最大程度的累积。较低施氮水平可显著降低玉米产量,因此也降低了玉米对速效钾含量的消耗。

综上,相同施氮水平下,玉米间作紫花苜蓿在提升玉米产量方面比玉米单作更有优势;较高施氮水平可有效降低玉米间作紫花苜蓿下白浆土全氮的损失,同时增加有机质和有效磷含量,在此模式下,施氮175 kg/hm2能最大限度地减少碱解氮的损失、促进速效钾的消耗。

参考文献:

[1]楚光红,章建新.施氮量对滴灌超高产春玉米光合特性、产量及氮肥利用效率的影响[J].玉米科学,2016,24(1):130-136.

[2]张刚,王德建,俞元春,等.秸秆全量还田与氮肥用量对水稻产量、氮肥利用率及氮素损失的影响[J].植物营养与肥料学报,2016,22(4):877-885.

[3]山楠,杜连凤,毕晓庆,等.用15N肥料标记法研究潮土中玉米氮肥的利用率与去向[J].植物营养与肥料学报,2016,22(4):930-936.

[4]巨晓棠.氮肥有效率的概念及意义——兼论对传统氮肥利用率的理解误区[J].土壤学报,2014,51(5):921-933.

[5]李玉英,胡汉升,程序,等.种间互作和施氮对蚕豆/玉米间作生态系统地上部和地下部生长的影响[J].生态学报,2011,31(6):1617-1630.

[6]刘小明,雍太文,刘文钰,等.减量施氮对玉米-大豆套作体系土壤氮素残留和氮肥损失的影响[J].应用生态学报,2014,25(8):2267-2274.

[7]张智晖.玉米/大豆间作模式对土壤酶活性及土壤养分的影响[J].安徽农业科学,2011,39(16):9706-9707.

[8]杜青峰,王党军,于翔宇,等.玉米间作夏季绿肥对当季植物养分吸收和土壤养分有效性的影响[J].草地学报,2016,25(3):225-233.

[9]黄祥丰,向地奎,贾黎明,等.间作苜蓿对毛白杨纸浆林生长和地力的影响[J].南京林业大学学报(自然科学版),2013,37(4):39-44.

[10]胡举伟,朱文旭,张会慧,等.桑树/苜蓿间作对其生长及土地和光资源利用能力旳影响[J].草业学报,2013,21(3):494-500.

[11]刘景辉,曾昭海,焦立新,等.不同青贮玉米品种与紫花苜蓿的间作效应[J].作物学报,2006,32(1):125-130.

[12]徐振峰,牛俊义,高玉红,等.施肥对全膜双垄沟播玉米土壤养分动态变化的影响[J].草原与草坪,2013,33(3):36-42.

[13]漆婧华,张峰,王莺,等.黄土高原半干旱区覆膜玉米农田氮变化动态研究[J].草业学报,2014,23(5):13-23.

[14]刘晓静,张进霞,叶芳,等.施氮对紫花苜蓿氮代谢及氮积累的影响[J].核农学报,2015,29(7):1399-1405.

[16]Rao M A,Violante A,Gianfreda L.Interaction of acid phosphatase with clays,organic molecules and organo-mineral complexes:Kinetics and stability[J].Soil Biology and Biochemistry,2000,32:1007-1014.

[17]李振华.种植紫花苜蓿对武威灌漠土理化性质及土壤微生物的影响[D].兰州:兰州大学,2015.

[18]夏雪,谷洁,车升国,等.施氮水平对塿土微生物群落和酶活性的影响[J].中国农业科学,2011,44(8):1618-1627.

[19]杨利宁.苜蓿根系分泌物对土壤难溶性磷活化作用的研究[D].保定:河北农业大学,2015.

[20]占丽平.作物种植对土壤钾素形态转化、运移及供应能力的影响[D].武汉:华中农业大学,2013.