西畴三光:石漠荒山里种出千亩猕猴桃

1月25日,离立春还有10天,我们到访文山州西畴县的三光片区。

沿着“之”字形的观光楼梯登上观景台,力道刚劲的冬风迎面吹来,让人精神一振。向下俯瞰,覆盖着薄薄绿意的大地上,一道道石头垒成的梯田插满了专为种植猕猴桃竖起的白色水泥桩子。

“这里是我们的核心产区。按照规划,我们将以西畴为中心,打造一个国家级早熟猕猴桃基地。这个风声一放出去,很多大老板都忙着跟我联系——‘早熟’是最大的卖点。”云南省农科院助理研究员、猕猴桃种植专家陈大明语气骄傲,他同时也是文山浩弘农业开发有限公司三光水果基地的技术总监。俯瞰着已经初具规模的千亩猕猴桃林地,陈大明的眼里,写满了对西畴未来的野心。

三光片区石漠化改造前后状况 吕德仁 摄

西畴精神亮新魂

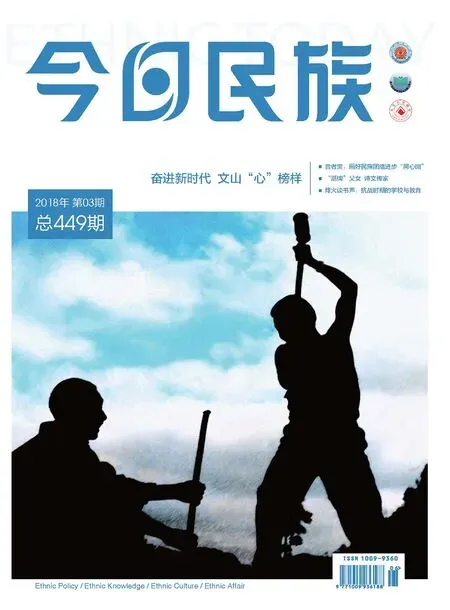

搬家不如搬石头 吕兴仁 摄

吕德仁 摄

战天斗地求生存

提到西畴,一定绕不开“西畴精神”。但唯有实实在在地在西畴走一圈,才能真正体会到这种精神的分量。

西畴全县辖7乡2镇,69个村委会3个社区,1778个村民小组,居住着汉、壮、苗、彝、瑶、蒙古等6个民族,是国家级贫困县。这里是世界上石漠化最严重的地区之一,石漠化率超过75%,曾被澳大利亚岩溶地质专家称为“基本失去人类生存条件的地方”。而曾经“树木砍光、水土流光、老婆跑光”的三光片区,就是典型代表。三光片区隶属于西畴县兴街镇,国土总面积44平方公里,石漠化面积就占到30平方公里。多年来,随着人口不断增长,树木过度砍伐,植被覆盖逐年减少,加上缺水严重,片区生态环境呈现石漠化态势,且在日益加剧。世代居住在三光片区的父老乡亲,非常艰难地在贫困线下苦苦挣扎。

三光片区石漠化综合治理工作小组常务副组长查天才回忆,上世纪七八十年代的三光片区乃至整个西畴县,人均收入不到100元,人均有粮不到200斤;不通电不通路;饮水得靠人工降雨……非常艰苦。不少人背井离乡,搬到外地去寻找更适合居住的地方。但更多的人留了下来,喊出了“搬家不如搬石头”、“若熬不如苦干”、“等不是办法,干才有希望”的“西畴精神”。西畴石漠化治理的大幕也自此拉开。在缺少现代化机械设备的当年,西畴人一个石头一个石头地炸,一个石头一个石头地垒埂,用肩头一担一担地挑土来填。没有钱,没有炸药,他们就用“火烧石”的土办法来开山。硬是从石缝里造出了一片片保水、保土、保肥的“三保”台地梯田。

“现在,三光片区已经打造了12000亩石漠梯田,这就是我们看得见、摸得着的‘西畴精神’。” 查天才说,“石漠化治理就是我们扶贫攻坚的主战场。”

西畴县三光片区石漠化治理

改造荒山建产业

家住兴街镇老黑箐村的杨家菊还记得,自己30多年前从麻栗坡嫁到这里时,“庄稼全部是在石头缝里栽的,遇到天干,几天庄稼就被晒死了”。“早几年还是石头地的时候,种地都不够吃的。”她说,现在,村里的石头地全部整成了梯田。家里差不多20亩地,全部土地流转出去,租给了浩弘公司种猕猴桃,一年租金固定收入16000元,一家人都在外面给人盖房子做工程,一年能苦10来万元。“现在生活好得多啦,好得多啦。”她笑着说。

老百姓生活的改变,和西畴县的石漠化综合治理工作密不可分。2015年3月和2016年2月,省委书记陈豪曾两次专程到西畴县兴街镇三光片区,实地调研石漠化治理和脱贫攻坚工作,要求把石漠化综合治理与脱贫攻坚紧密结合起来,进一步完善规划,抓好特色优势产业培育,把三光片区项目打造成全省、全国的样板。

现在,一张宏大的规划蓝图正在三光片区徐徐展开。

在坚持“山顶戴帽子、山腰系带子、山脚搭台子、平地铺毯子、入户建池子、村庄移位子”的“六子登科”石漠化治理模式基础上,西畴县坚持围绕“山、水、林、田、路、村、产业、扶贫、机制”等内容,重点实施“生态修复、水利设施、农田整治、道路建设、村庄建设、产业发展、扶贫开发、机制建设”八大工程建设,着力把三光片区打造成省级石漠化综合治理示范区、国家级石漠化综合治理示范点。

整个项目规划总投资4.7亿元,涉及山林建设、水利设施、道路建设、美丽乡村建设、产业发展和精准脱贫六个方面。目前,产业种植及主题花海打造已全部结束,正在进行附属设施建设。共完成土地流转2258.9亩;猕猴桃种植1750.7亩140000株,打塘定桩55000棵;完成主题花海打造550亩,栽种桃子、李子、梨树共34000株。据介绍,按照西畴县委县政府的规划,三光片区要打造出5000亩猕猴桃种植核心区,以一二三产业融合发展的模式,让种植、加工和旅游产业齐头并进。周边农户除了土地流转租金外,还能到公司打工、承包种植猕猴桃,增加收入,脱贫致富。曾服务于联想柳传志“柳桃”的培育,有着20余年猕猴桃种植研究经验的陈大明认为,西畴的猕猴桃产业前景光明。“同样的品种,我们这里的成熟期能比全国其他地方提前30-40天。同时,西畴纬度偏南,温差大,能培育出更甜更优质的猕猴桃。这是我们的差异化和竞争力所在。”

据估计,三光片区石漠化综合治理国家级示范点建成后,将新增耕地面积1537亩,增加粮食产量129万斤;新增森林面积3000亩,森林覆盖率将提高到55%以上;可实现观光旅游收入2500万元,群众人均增收2626元,农村居民人均可支配收入达1万元以上,带动片区257户878人建档立卡户脱贫退出,实现“生态效益、经济效益、社会效益”三丰收,一举摘掉贫困的帽子。

抓住龙头过日子

“以前,西畴精神是苦干搬石头,现在则是脚踏实地干产业。”陈大明说,乡村要振兴,必须有产业,有了产业才能真正地脱贫致富。正是基于这个共识,2016年,西畴县引进文山浩弘农业开发有限公司,实施深度产业开发。双方有一个雄心勃勃的目标——要把西畴猕猴桃产业做成云南省的高原特色产业,把三光片区建成全省现代农业猕猴桃产业的示范园区,为全省猕猴桃种植提供技术支撑。

这一目标并不是没有根基的空想,它是20多年来,由“西畴精神”激励滋养,在西畴干部群众的奋斗汗水的浇灌下,深扎根系,努力向上顶开荒山乱石而钻出的萌芽。

如今的三光片区,正从荒山石山变成金山银山。耗资数百万元引进的猕猴桃优良品种欣欣向荣、长势喜人;灌溉面积5100亩,配套自动化灌溉300亩的高效节水灌溉项目,具体体现着传统农业向现代农业的美丽蝶变;随着产业的实施,更带动了整个片区乡村基础设施的建设和村容村貌的改变……如今的“西畴精神”,不只是一味的苦干实干,更是创新干、科学干。同时,规模产业的龙头带动作用也在逐步释放。

处在三光片区核心位置的老黑箐村,是一个典型的苗族聚居村寨,苗族文化底蕴丰富。以前,村民的主要经济来源是种植业和养殖业。2017年,老黑箐村实施了民族团结进步特色村项目,民宗部门的项目资金加上村民自筹一共投入1290.49万元,这里建起了1500平方米的斗牛场,2000平方米的踩花山场地,停车场、公厕、移动垃圾箱等公共设施等,变身为“民族风情浓郁、民族特色鲜明、经济社会较快发展、生态环境良好、民族关系和谐”的民族团结进步示范村,同时也给村里下一步开展乡村旅游业打下了基础。

老黑箐村村民小组长项文超就正在筹划着今年要在本村办一场花山节(又叫“踩花山”,是苗族一年一度的盛大节日)。“年前斗牛场和踩花山的场地都能建好,选个良辰吉日把花杆立起来,大家拍个照发个朋友圈,其他村子的一看,就知道我们这里今年有花山啦,就可以来参加了。”村子旁边就是猕猴桃园区和主题花海,项文超打算先用今年的花山节试试水,如果来踩花山的人多效果好,就可以把农家乐之类的产业做起来。“想法多啊,但是要慢慢来,逐步做。”他笑着说。

《弘扬西畴精神》 李光聪 摄

三光片区的观景台上不断有游人登高远望,这里绵延万亩、改造后的大地是无言的记录者,也是“西畴精神”的最佳注脚。它是西畴、文山乃至云南人民坚忍质朴品格最集中的体现。正如西畴县委宣传部部长姜昌奎所说的,“‘西畴精神’不只是西畴一地,而是全州、全省所共享的一种奋斗的精神”。

——以贵州威宁县为例