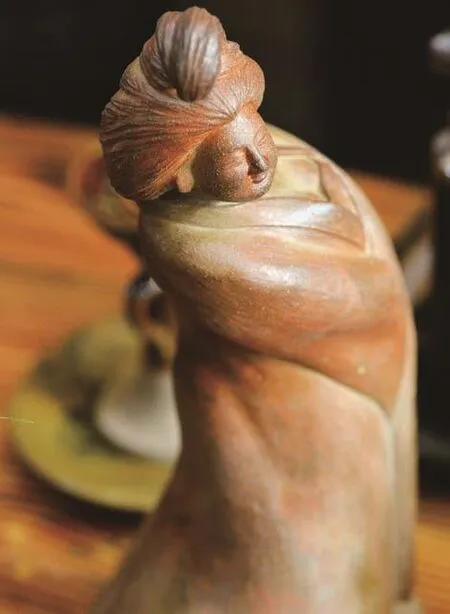

火与土的千年之吻陶出潦浒新韵味

□ 文 / 王皓 图 / 李雨霖

潦浒,一个常被外人读错字音的小村子,坐落于曲靖市麒麟飞越州镇珠江源头的南盘江畔,是一座拥有千年制陶历史的古村落。这里有沉积千年的制陶历史文化,有得天独厚的制陶资源,有相当成熟的陶瓷生产基地,在保持小口、大肚、小脚形制特点的基础上,完整地保留了古代越州制陶遗风。

如果把潦浒的文化地层逐一剥开,会在最底下一层发现2700多年前古代人类遗留下来的青铜时代的夹砂灰陶。而在浅层则堆积了大量陶瓷碎片,许多宋元明清时期的生活陶瓷厚厚一大叠。

这些先人留下的生活残片埋在土里,由脆弱堆积成坚实,支撑着潦浒的寺庙塔桥、古井清泉,支撑着潦浒人脚踏实地的生活。如今,在这个古老的制陶村落中,火与土的千年之吻,正吻得热烈。

制陶技艺 源远流长

跨过千年潦浒古桥,漫步来到曲靖市康顺陶瓷有限责任公司,车间里的独门密窑——柴窑,经过30多个小时的高温烧制后,温度终于降了下来。

刘靖定了定神,双手扭动窑门上的旋转阀,打开了还有余温的窑门,小心翼翼地把一件件烧好的陶制杯子、小碗、茶壶传递出来。一个、两个、三个……随着时针的转动,500多个色彩斑斓精美的陶制品呈现在了眼前。

身为曲靖市康顺陶瓷有限责任公司负责人的刘靖,已经是潦浒陶瓷第四代传人。他的眼睛一遍遍在刚刚烧制出窑的陶器中仔细搜寻,在角落里,他拿起一个颜色深红的小茶杯,神情显得格外激动,“‘天目釉’又烧制成功!”

据介绍,“天目釉”产生于宋代,由于对烧制温度和工艺要求极高,已失传800多年。宋代曾有一位来访的日本和尚把几件“天目釉”瓷器带回日本,后来只有在日本存世屈指可数的几件作品,被日本列为“国宝”。如今,在一些名师的研究下,“天目釉”被重新开发出来。康顺陶瓷有限责任公司经过反复研究陶釉配方,多次烧造,终于让“天目釉”这一古陶釉精品重现于世。

刘靖坦言,“天目釉”烧制难度非常大,工艺也比较复杂,上千件才能出一件精品,经烧制“窑变”即呈现出色彩斑斓、变化莫测、特点各异的结晶体,是人意不可为的纯天然形成。

阳光下的“天目釉”反射出金、蓝、黄等色点或色块,有耀变、玳瑁、油滴、兔毫、木叶等斑色,仔细观赏,令人感觉奇异。刘靖自豪地说,自2015年4月成功烧制“天目釉”以来,已有超过3000多件潦浒“天目釉”被爱好者们收藏。

在云南乃至全国,潦浒算得上是一座因陶而兴的千年陶瓷古村。自古以来,无论世事如何变迁,潦浒的制陶工匠一直代代相传,坚守着潦浒古老的制陶技艺。他们薪火相传、手手相递,传承祖辈创制的陶器器形。“猫猫石的缸” “潦浒的匠”成为这个纷繁复杂、瞬息万变的时代里一个不老的传说。

潦浒陶器

潦浒古陶色泽庄重典雅,沉稳的青釉、酱釉中闪着几分幽蓝。因其造型独特、色泽古朴典雅、工艺源远流长,完整地保留了古代潦浒的制陶遗风;加之产量有限,虽是当代人的作品,也一律被人们称之为“潦浒古陶”。因而,“潦浒古陶”的称呼便一直沿用下来。

潦浒陶器

潦浒陶瓷追求的是细致

“猫猫石、猫猫石,捡个石头熬熬吃……”这曾经是一曲滇东地区妇孺皆知的古老童谣。清新、简洁、朗朗上口的曲调里,传诵的是潦浒因南盘江中形似老虎的石头而得名。因老虎石洞的溪水声和人们心里对老虎的忌讳而俗称“猫猫石”。更因潦浒人千百年来以制陶为业,以当地陶土为资源,烧制出以“猫猫石的缸”为代表的潦浒古陶产品,成为潦浒陶器的代名词。

当记者来到潦浒村,随处都可以看到窑口,四处都能嗅到柴烟的香气。村中的一位村民坦言,在他们这里,有十多条明清时期的龙窑一直使用至今。

当地村民偶然发现王家窑下还有龙窑的遗迹,可谓窑中有窑。有的新窑依山就势建造而成,长达110多米,据专家考证,是中国最长的古龙窑,称之为“龙窑的活化石”。

说起龙窑,可谓是潦浒制陶的一大特色。潦浒的村民们世世代代和龙窑一起,创造了无数的辉煌。历史上,最兴旺的时期有龙窑几十条,从业人员达3000多人,全村百分之八十的人都在制作陶器。潦浒为云南及贵州的其他陶瓷产地输送了许多烧陶制瓷的能工巧匠,现今闻名全国的中国四大名陶之一——建水紫陶的拉坯大师傅还以潦浒的制陶师傅最“把子”(技艺精湛)。

在村中走访发现,当地的制陶模式一直是以家庭为单位,以家庭作坊或联户协作生产经营为主。潦浒人不但坚守着潦浒古陶的形制与古老的制作工艺,而且更为严酷地坚守着古陶产品的质量。陶瓷制品出窑之后,如果陶器烧制得成色不足,或品相不好,主人会直接打碎,坚决不让不合格的产品流到集市上去。正是在这一声一声的陶器破碎声中,“猫猫石的缸”才会在堆积如山的碎片中屹立千年、传承千年。

潦浒陶艺传承人魏贵明告诉记者,潦浒陶瓷有别于江西景德镇瓷器的精美,潦浒陶瓷讲究的是粗犷、古拙和质朴的神韵,陶器器壁的厚薄均匀、致密性和透气性是陶器优劣的评判标准;它也不同于江苏宜兴紫砂陶的精巧,潦浒陶瓷追求的是细致中的随意,随意中见巧妙的艺术风格,以及那份薪火相传、手手相递的温暖。

潦浒陶瓷留给人们的,又何止是盛水装油吃饭、婚丧娶嫁使用的土陶制品,那饱浸红土高原风情的地域文化,使得潦浒陶瓷永远地具有自己的色泽、品相和文化根基。

资源丰富 发展正劲

正所谓巧妇难为无米之炊,对于制陶产业发展而言,陶瓷的生产原料至关重要,也是发展制陶产业的基础性条件。通过实地走访发现,潦浒陶土不仅储备充足,而且种类丰富,有五色土、大白土、金刚泥、沙泥土、白果青等五个种类,主要分布在潦浒、薛旗、老吴、大梨树等村(社区),与其他地方的陶土相比,储量大、埋藏浅,可开发利用价值较高。从陶瓷产业资源分布来看,境内陶土、瓷土、褐煤等资源丰富。按现在的使用量,估计储量可用70年以上;褐煤主要分布在潦浒、竹园、向桂一带,储量约2.7亿吨。

潦浒不仅有人工手工拉坯、柴火烧陶的传统技艺,还有现代化高科技制瓷工艺,几乎涵盖了人类陶瓷史上各个不同阶段的全部工艺,有着陶瓷工艺技术的展示馆之美誉。潦浒陶瓷产品品种较多,呈现了潦浒古陶、古建园林陶、景观陶、工艺美术陶和云瓷青花系列产品共融共生、传承创新的生动局面。

记者从泛珠江源头流域陶瓷文化传习馆了解到,潦浒辖区内现有古陶作坊48家、制陶企业4家、陶艺工作室14家,从事土陶制作的工匠有337人(不含珠源瓷厂和石林瓷业的工艺美术师及工程技术人员),其中土陶艺人67人,健在老艺人20人,从事过土陶制作现已停业的250人,为潦浒陶瓷业的振兴储备了大量的人才。

2014年,潦浒制陶工匠崔长宝、秦富才、杨太林等八人被命名为“麒麟区非物质文化遗产传承人”。2015年,崔长宝、秦富才、杨太林等六人被命名为“曲靖市非物质文化遗产传承人”;2016年,崔长宝荣获“云南省陶瓷艺术大师”荣誉称号。

作为云南省陶瓷艺术大师,崔长宝在潦浒经营着一家中等规模的陶瓷厂。除了生产大宗的日用陶瓷,他的长项是不断推出仿古工艺陶瓷制品,“手艺是自家的”——祖传制陶样式及技术是独有的、有记忆的,到他已经是第三代。他的产品展示店铺就开在潦浒村口,营销自创自制的手工艺陶瓷产品。货架上全是“土陶”玩意儿:从提梁壶、各式茶具、大小杯盘到瓦猫、镇兽等等,一应俱全。而他和他的陶瓷制品,仅仅只是潦浒陶瓷产业的一个靓丽缩影。

值得一提的是,今天的潦浒,还涌现了一大批优秀的陶瓷企业和别致新颖的陶瓷产品,其中杰出的有崔家窑饱含浓郁地方文化特色的青釉工艺古陶——土司陶;万承瓷业利用焦炉尾气和余热资源烧制的建筑陶瓷——釉面瓷砖、墙地砖;滇陶陶业的彩云之陶——景观陶。中国西南最大的日用瓷生产基地——石林瓷业、珠源瓷业;曲靖市石林瓷业有限责任公司,是中国西南地区同行业规模最大,各项经济技术指标及综合实力最强的日用细瓷生产企业,云南省陶瓷行业的龙头企业。云南民族文化艺术陶瓷研究所生产的釉下五彩、釉中彩、釉上粉彩瓷等高档礼品瓷、陈列艺术瓷,堪称传统与现代、科技与智慧的结晶、产学研结合的典范。

为更好地保护和传承千年潦浒陶瓷,曲靖市麒麟区明晰了产业建设思路。将以潦浒大村为核心区,以珠江源文化为内涵,以潦浒传统古陶和现代陶瓷艺术及其产品为主要载体,把陶瓷产业打造成为麒麟产业转型升级的典范、高附加值的朝阳产业和绿色环保产业。同时,融入古镇文化旅游、现代工业旅游、爨文化历史旅游、农庄文化旅游、南盘江水文化旅游、休闲娱乐购物旅游为一体的麒麟区大旅游项目,按照 “一心、两带、四片”的发展思路,通过3至5年形成商农产供销、吃住游乐购,一二三产业互带互促的产业链集群。

在业内专家看来,潦浒陶瓷产业的发展除了要在传统制造技艺上下功夫外,还应该在技术创新上注入更多的力量。要充分利用先进适用技术和高新技术来装备陶瓷企业,争取国有资本和民间资本的注入,在技术改造的过程中增强企业的经营活力和竞争优势。同时,可采取设立风险基金的形式为技术创新提供保障,鼓励高端人才以技术形式入股潦浒陶瓷生产企业,推进技术成果的产业化进程,形成一批具有自主知识产权、知名品牌、竞争优势突出、技术先进的潦浒陶瓷企业。通过注入“名窑” “名瓷” “名家” “名作”特有的新内涵,打造出真正集文化艺术品位和高科技含量于一体的潦浒陶瓷产品。