封禁中的库伦:佐藤宪行喀尔喀都市专著评介

李勤璞

(浙江农林大学文法学院 杭州 311300)

“跟达赖喇嘛齐名、自古以佛教之都著名的库伦,民国元年俄蒙条约缔结,接着发表外蒙独立宣言,第一次使它的名字在政治史上显现出来。最近俄国军队屡屡袭击此地,其名更频传于报纸上。此地当中国张家口进入後贝加尔的唯一交通线上,从张家口(冬季除外)乘汽车约一周的行程,库伦至恰克图有马车,约六日行程。市街在土拉河北岸,分东西两部分,中间有俄国租借地,西部是寺院区,活佛以下喇嘛居住,东部是商业集市,中国人居住。

俄中蒙条约的结果,库伦虽属中国主权之下,但有以活佛为首长的政府、以蒙古王公为各部大臣的内阁,宛然独立国。

库伦的输出品,羊毛、驼毛、牛马羊及其皮革亦即家畜为主,输入品棉布、丝绸、茶、烟草、其他日用杂货为主,土地不毛,农耕不振,库伦市以南尚未全开垦,以北有耕地,产小麦、土豆等。矿产不明,库伦恰克图之间偏东砂金不少,如库达拉、伊咯等地是例子,数月以前报纸上传关于某国(美国?)蒙古金矿利权的报道,说伊咯的是砂金矿。”*隈鶯,〈庫倫に就て〉,《地學雜誌》33.1(東京,1921),第45頁。“跟达赖喇嘛齐名”的达赖喇嘛指拉萨城。

以上是说库伦,日本地理杂志一九二一年(民国十年)的消息。

库伦是清代蒙古喀尔喀四部(满文kalkai duin aiman,蒙古文qalq-a yin dörben ayimaγ)最大佛教领袖哲布尊丹巴现世之后,他的渐渐固定地点的移动寺院,因而形成漠北都市。九十年之后,日本人出版一部专门研究库伦城市史的书,本文做介绍评论。

一、全书构成

佐藤宪行《清代ハルハ·モンゴルの都市に關する研究——18世紀末から19世紀半ばのフレーを例に》(东京:学术出版会,2009年11月初版,正文423页),书名意思“清代喀尔喀蒙古都市的研究——十八世纪末到十九世纪中叶的库伦为例子”,全书目次翻译如下:

绪论问题的所在和课题

序言

1. 库伦略史

2. “都市库伦”

3. 把握都市的视角

4. 关于库伦的迁移

5. 既往的研究

6. 既往研究和“都市库伦”

7. 清朝的封禁政策

8. 本书的研究课题、研究轴和研究对象的时段

9. 关于运用的史料

10.凡例

第一章十九世纪都市库伦商民的史料和达木努尔沁地区

问题的所在

既往的研究

第一節 旧库伦地区及达木努尔沁地区居住民人的调查

第二節 各项史料内容考察

小结

第二章在库伦,蒙古人与民人杂居和行政机关的处理——乾隆后期至道光中期为例

问题的所在

既往的研究

第一節 喇嘛住宅保管商民商品的问题——乾隆五十五年(1790)的例子

第二節 库伦内商民居住问题——嘉庆六年(1801)的例子

第三節 库伦内商民居住及住宅建造问题——嘉庆十一年(1806)的例子

第四節 对为保管商品设立看守的争论——道光五年(1825)的例子

第五節 围绕着杂居问题,蒙古侧和库伦办事大臣的不同看法与库伦的迁移——道光十六年十七年(1836—1837)及道光十九年的例子

小结

第三章封禁政策之下喀尔喀蒙古的民人居住地和旗的关系——库伦买卖城的例子

问题的所在

既往的研究

第一節 嘉庆十八年(1813)及光绪十七年(1891)库伦买卖城

第二節 从库伦、恰克图买卖城居住商民征收的地租

第三節 道光十五年(1835)买卖城周边菜园征收地租问题

小结

第四章道光二十二年(1842)清朝对旧库伦地区居住民人政策的改换

问题的所在

既往的研究

第一節 库伦办事大臣德勒克多尔济处罚旧库伦地区居住的民人

第二節 商民的反对与开办义春和皮铺事件

第三節 库伦办事大臣德勒克多尔济上奏和钦差定边左副将军奕湘被派至库伦

第四節 钦差定边左副将军奕湘对事件的处理

第五節 定边左副将军奕湘对各案的处理

小结

第五章库伦向色勒毕河畔的再迁移和达木努尔沁地区的形成

问题的所在

既往的研究

第一節 围绕库伦再次迁移的议论

第二節 商民拒绝迁移

第三節 库伦再次迁移和达木努尔沁地区的诞生

小结

第六章道光年间民人进入喀尔喀北部地区问题——有关道光十三年至十五年(1833-1835)粮食腾贵

问题的所在

既往的研究

第一節 伊琫与布尔噶台等处的农田和种地民人

第二節 道光十三年库伦粮食腾贵和民人进入问题

小结

结论——总结和展望

致谢

索引

出版者就本书介绍说:“使用至今未被充分使用的、蒙古国国立中央民族档案馆所藏原始资料,尝试理解清代喀尔喀蒙古社会的内部。把清代喀尔喀蒙古最大的寺院库伦(现在的乌兰巴托市)作为蒙古人和汉人混合的都市来把握,理解它的形成、它的存在基础,不是从传统生产形态的游牧生产,而是从清朝治下当时限制汉人活动的封禁政策实施的社会背景,作实证的检讨;对清朝外藩地区封禁政策提出新的理解。”*原文日文,采自学術出版会网站http://www.gaku-jutsu.co.jp/article/13556403.html#more。2018年3月7日查阅。诚然是有益的著述。

佐藤宪行(さとう のりゆき),东京外国语大学外国语学部蒙古语专业1996年毕业,2002年该大学大学院地域文化研究科博士前期课程修了,2008年东北大学大学院环境科学研究科博士毕业。1993-1995年蒙古国国立大学留学,2005-2006年乌兰巴托大学(蒙古国立科学院历史学研究所)留学,2000-2003年内蒙古大学外国语学院日语系讲师,现在复旦大学历史地理研究所。

二、各章内容

《乌里雅苏台志略》“哲佈尊丹巴胡图克图驻劄库伦”句下小注:

胡图克图住蒙古毡房,群徒俱以蒙古毡房周围居住,其形似营,蒙古语库伦“围圈”也,故名库伦。*不著撰人:《乌里雅苏台志略》(台北:成文出版社影印抄本,1968),第14页。关于此书,看吴丰培(1906-1996)的解题文字,收入《吴丰培边事题跋集》(乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998),第233页。

库伦蒙古文küriy-e,满文kuren,意思是围圈,又叫大库伦(蒙yeke küriy-e,da küriy-e);汉文“圐圙”兼顾了语音和居住聚落的视觉情形,是最好的译语。库伦本不固定地点,是随牧群迁移或别的原因而迁移的寺庙院落(küriy-e),是哲布尊丹巴呼图克图驻锡之所的称呼。汉文有波兹德涅耶夫(1896)、*波兹德涅耶夫(A.M.Pozdneev,1851-1920)著、刘汉明等译:《蒙古及蒙古人》第一卷(呼和浩特:内蒙古人民出版社,1989)第二章和第八章。此书共两卷,原文俄文,这个汉译本被中国学者称引,但英文译本也值得参考。Translated from the Russian by John Roger Shaw and Dale Plank,Mongolia and the Mongols Volume one -1892(Bloomington: Indiana University,1971); Translated from the Russian by William H.Dougherty,Mongolia and the Mongols Volume two -1893 (Bloomington: Indiana University,1977).吴廷燮(1936)、*吴廷燮(1865-1947):《库伦志》,影印收入边丁编《中国边疆行纪调查记报告书等边务资料丛编》初编第二十册(香港:蝠池书院出版公司,2009);《库伦方舆纪要序》,《文献论丛》(北平:国立北平图书馆故宫文献馆,1936)论述一, 第57-59页。参看吴丰培《吴丰培边事题跋集》,第231-232页。《库伦志》内容是漠北地区志,目前拟名似乎不确。札奇斯钦(1973)、*札奇斯钦:《库伦城小史》,收入同氏《蒙古史论丛》(台北:学海出版社,1980),第1087-1130页。赖惠敏(2014,2015)*赖惠敏:《清代库伦商卓特巴衙门与商号》,《中央研究院近代史研究所集刊》84(2014),第1-58页;《清代库伦的买卖城》,《内蒙古师范大学学报》1(2015),第18-32页;《清代库伦的规费、杂赋与商人》,《故宫学术季刊》32.4(2015),第1-45页。等人的记述,今属于蒙古国(mongγol ulus),地名乌兰巴托(ulaγan baγatur qota)。

本书探讨乾隆四十三年至咸丰五年(1778至1855年间)清朝外藩地区封禁政策的施行在喀尔喀蒙古地区定居都市社会库伦形成及运行上的制约,以及在此情況下导致的库伦社会空间的状态。*关于对蒙古的封禁制度,温浩坚作了有意思的完备考察。见其《清朝蒙古的封禁隔离政策》(台北:政治大学历史研究所硕士论文,2004)。此项研究可透视清代中国对其漠北及西北的边疆区(tulergi golo:外省),治理的构想、状态、政治社会文化的后果,更可看到平凡卑微的山西直隶商人自主精神与扎根活力,还透露喀尔喀王公内地化的迹象(生员张裕如,随侍与家丁,页237-238,261-262,278-280。此系该书页码,下同)。主要运用现在保存于乌兰巴托的清代库伦衙署满文的,兼用少数汉文、蒙古文(采用最少)的一手公文史料,提供重要图景、严整分析,并报道很多令人印象深刻的琐碎细节,内容丰富新颖。

书中“都市库伦”包含⑴库伦喇嘛们及其居处的寺院区(“库伦”),管辖者额尔德尼商卓特巴,⑵买卖城(别名东营子,满文hūdai hashan,市圈)和达木努尔沁地区(汉文公文称西库伦),管理者是库伦管理商民事务章京,⑶以上二者统辖于钦派驻扎库伦办事大臣(页17)。亦即寺院库伦及积聚其周围的各种社会机能的这样一个空间(页13)。“旧库伦地区”(当时满文公文作fe kuren i ba,页286)指每次哲布尊丹巴库伦(移动寺院)从图拉河(tula bira)北岸迁到别处之后,腾出来的原地。

都市库伦有三大机能:

甲)行政。机构有:

库伦办事大臣。管辖喀尔喀蒙古东二部,承担清朝对俄罗斯交涉,管辖都市库伦。

额尔德尼商卓特巴衙门。管辖库伦,管理库伦喇嘛和哲布尊丹巴呼图克图的仓上事务,管理哲布尊丹巴属民沙比纳尔(yeke šabi)。

库伦管理商民事务章京处。管理买卖城和在喀尔喀东二部及库伦的商民(hūdai irgen)和种地民人。

喀尔喀东二部蒙旗各自派驻此地的办事处(jisiy-a)。

俄罗斯领事馆(1863年起)。

乙)经济社会

买卖城,达木努尔沁地区(西库伦),俗民区。

丙)宗教

哲布尊丹巴驻锡地,寺院(库伦,甘丹寺等)。这是蒙古人、民人居住生活的,并且各有隶属关系的一个聚落(页14)。

第一章是道光二十一年至光绪十二年(1841-1886)四十五年间达木努尔沁地区、旧库伦地区变迁的概观。

清朝既定分离统治制度之下的都市库伦,蒙古人(mongγol)与民人(irgen)居住空间也成为分离统治的对象,*外藩地区旗下蒙古人(满文monggo)与内地来的民人(满蒙文irgen)二者连称的时候,原书记作“蒙民”,本文记为“蒙—民”,以资区分。而在达木努尔沁地区,库伦办事大臣衙门、额尔德尼商卓特巴衙门、库伦管理商民事务章京处这三个衙门参与管理,这对于向来空间上蒙—民分离统治的原则,有异质的一面。而且尽管有库伦的迁移和西北回乱(1862-1873)使商业活动不安定,西达木努尔沁地区的民房和商民数量一直增加。咸丰年间以降,尤其到同治、光绪年间(1862-1908),直隶商人在本地区有一定的势力,因为资本不如山西商人丰厚,为了保持经营,他们不在长途贸易地点买卖城活动,而在西达木努尔沁地区作商铺零售等小本买卖,主顾是库伦寺院的僧人和蒙古人中的俗民,跟买卖城情况不同。就是说,达木努尔沁地区不是都市库伦里出现的第二个商业区,它对本地居民发挥着买卖城未能充分发挥的商业功能。

第二章考察乾隆(1736-1795)后期到道光(1821-1850)中期库伦蒙—民杂居问题深化的经过和解决的措施,弄明白当事人额尔德尼商卓特巴等库伦一方、商民(理藩院章京)、都市库伦管辖者库伦办事大臣这三者对杂居问题不同的姿态。商民坚持,作为杂居问题关键的喇嘛偿还欠债问题,与商民在库伦的权益(房、栅)不可分;额尔德尼商卓特巴认为欠债一事与商民的权益没有关系,蒙—民不能杂居;管辖都市库伦的库伦办事大臣,则从实行蒙—民分离统治的立场反对杂居,作为蒙—民交涉案件仲裁者,同时虑及商民在库伦的权益,所以他解决问题的指示本身就蕴含矛盾。三方对杂居持不同的姿态,杂居问题也就解决不了,最终呢,道光十九年(1839)哲布尊丹巴的圐圙移到土拉河北岸,算是解决了问题。

第三章考察封禁政策之下在喀尔喀蒙古部落的民人居住地和蒙旗(qosiγu)的关系。嘉庆二十年(1815)根据库伦办事大臣蕴端多尔济上奏,每年向库伦买卖城和恰克图(kiyaγtu)买卖城的商民征收地租,作为库伦办事大臣衙门的办公费,而库伦的买卖城处在土谢图汗部落中旗境内,征收的地租不分给该旗。另一方面,道光十五年(1835)土谢图汗部落中旗扎萨克德勒克多尔济(delekdorji)就库伦买卖城周围开辟菜园(在该旗地面上)的民人迟缴地租一事上诉,根据他的主张,旗印务处(doron i ba,tamaγ-a yin γajar,即旗政府)从旗内种田民人征收地租,库伦办事大臣承认是正当的。由这两件事情,蒙旗方面可否干预民人的空间利用、民人使用的土地是否皇帝特设的官地(蒙文alban u γajar),就清楚了。作为军营的乌里雅苏台(uliyasutai),作为商民居住地和商业地的库伦与恰克图的买卖城,民人居住地被认为是官地,这些地方的空间利用,蒙旗方面没有介入的馀地。但是跟维持军营的屯田有别,蒙旗之内民人开垦的土地,不是为特定用途设的官地,蒙旗可能会主张征收地租。

第四章考察道光二十二年(1842)对旧库伦地区居住民人改变政策的问题。

道光十九年(1839)库伦寺院迁走,旧址上出现跟蒙—民分离统治相反的状态,如何处理这些商民的问题浮现出来。鉴于坚持空间上蒙—民分离统治原则的原因失去了,库伦办事大臣德勒克多尔济不再留意蒙—民之间债务问题的解决;按照额尔德尼商卓特巴和理藩院章京的意向,认可商民们在这个地区居住。然而,德勒克多尔济新的禁止借贷等指示引起商民们激烈反对,导致他被解职,驻在乌里雅苏台的定边左副将军奕湘作为钦差被派到库伦处理这件事。跟德勒克多尔济一样,奕湘也认可民人在旧库伦地区居住,但是作为条件,决定从商民征收地租。为了使征收地租成为可能,先要额尔德尼商卓特巴衙门、土谢图汗部落中旗双方出具誓约书(甘结),放弃本地区的管辖权,这样一来,蒙古一侧再也没有行政上参与管理旧库伦地区的馀地,意味着它具有买卖城那样“官地”性质。但是,征来的地租一部分又分给已经放弃土地管辖权的蒙古一侧,就此来看,仍与官地有异。而且住在旧库伦地区的商民,其后仍受理藩院章京管辖,在居民的统属关系上,仍旧是根据属人主义原则的蒙—民分离统治。只是他们居住地的治安巡察,不仅理藩院章京,还加上额尔德尼商卓特巴参与了,土地空间的统属关系仍有属地主义的性质。在都市库伦,旧有的蒙—民分离统治原则之外,意味着出现了异质的空间。

第五章考察哲布尊丹巴呼图克图相继圆寂*哲布尊丹巴五世六世相继在道光二十二年(1842)、二十八年(1848)去世。导致咸丰五年(1855)库伦再次迁移至色勒毕河(满文selbi bira)畔的问题上,库伦、商民、库伦办事大臣三方彼此应对,以及问题解决的过程。像以前那样把库伦迁移到色勒毕河岸,这是期望哲布尊丹巴呼图克图长寿的库伦寺院一方、希望生意兴隆的商民们、负责迁走之后旧库伦地区治安的库伦办事大臣衙门一致的愿望。但这再次迁移将会造成的蒙—民杂居问题,三方跟以前同样地看法不一致,最终由库伦办事大臣按照蒙—民分离的原则解决,结果就是旧库伦地面东西两侧相邻一带出现新的商业区东达木努尔沁地区和西达木努尔沁地区(当时汉字公文称西库伦),乃是在库伦之内解决蒙—民杂居难题的三方妥协的结果,同时满足了蒙—民杂居与都市库伦蒙—民分离统治这两个相反条件,这是清朝统治下都市库伦蒙—民关系真实反映。

第六章探讨都市库伦与作为其腹地的农田的关系。在清朝封禁政策下,都市库伦依赖在蒙旗的牧地上垦田耕种的民人供应粮食,这是一个潜在的不安定因素。道光十三年至十五年(1833-1835)库伦粮食价格膨胀之际,库伦办事大臣又重新允许民人耕种过去开垦的土地,期望稳定库伦的粮食供应。库伦办事大臣把这个措施上奏,显示比起封禁政策的贯彻,他更注重库伦这个实际问题。但是道光皇帝维持封禁政策,否定了库伦办事大臣的措施,*王士铭更详细讨论了这件事,见其《清代库伦至恰克图间民人的土地开垦 (1755-1911)》,《台湾师大历史学报》57(2017),第117—120页。这样的话,都市库伦腹地的不安定状态就不能消除。就是说,都市库伦粮食供应地伊琫(ibeng)的农田,成了清朝封禁政策带来的各种矛盾的焦点,是一个难题。

三、研究结果

各章具体研究之后,结尾探讨了此书预定探讨的两个问题:

(一)库伦在地点上的固定化引起都市库伦经济环境上的改变

乾隆四十三年(1778)库伦移到色勒毕河岸以后,空出来的土拉河北旧库伦地面变为蒙—民杂居的地方,这是达木努尔沁地区形成的契机。杂居的起因是什么呢?如在第二章看到的,商民们看来,从喇嘛收回借款与在库伦自己的权益不可分,问题在商民的权益。于是库伦办事大臣不仅许可商民在喇嘛住宅贮存商品,实际上如同第一章史料里看到的,为了还债,喇嘛们也抵押住房和院落(房栅,boo hashan)。

因此就有了这样的问题:喇嘛们用住房(boo)和院落(hashan)偿还债务,这对喇嘛们拥有的住房和院落的财产性质有很大影响。库伦反复迁移的时期,这些住房和院落可以看成动产,随着库伦的固定,渐渐有了不动产的性质。库伦固定引起喇嘛们居住的土地空间价值大转变。喇嘛们住房和院落变成不动产,成了达木努尔沁地区形成的条件。

库伦的固定引起都市库伦经济环境的改变,库伦内部的价值转换,给予跟经济联系密切的蒙古喇嘛和商民的关系很大影响,具体表现在喇嘛们担保其大量欠债而形成蒙—民杂居的状态,这是蒙—民以商业关系结成力量(vector)的表现。而且在都市库伦范围,跟封禁政策正相反的,由于十九世纪库伦两次迁移,最终诞生了达木努尔沁地区,这新的商业区是由于买卖城向来没能充分发挥作用,而针对都市居民作零售服务。在作用和起源上不同的两个地区即库伦和买卖城,因为商业关系,向一个都市蜕变的过程中,诞生了达木努尔沁地区。

但是如最初所见,主要以居住环境不好为理由,间隔几年库伦就往复迁移一次。但为什么乾隆四十三年往色勒毕河岸回迁之后,就固定了呢?这是都市库伦形成史上必须考究的,本书没有回答。

(二)包含矛盾的清朝封禁政策塑造了都市库伦

清朝封禁政策下的都市库伦,蒙—民分离统治原则,不仅以居民,也以其居住空间为对象。在库伦办事大臣的治理下,额尔德尼商卓特巴管辖喇嘛和喇嘛库伦,库伦管理商民事务章京管理商民和买卖城,这个局面是都市库伦“蒙—民分离”这个封禁政策的体现。

库伦之内的蒙—民杂居打破了这个原则,作为清朝的行政官、都市库伦蒙—民分离统治原则的执行者,库伦办事大臣当然不能允许,而常常取反对的立场。但另一方面,作为蒙—民交涉案件的仲裁者,办事大臣得考虑被封禁政策限制的商民的权益,解决杂居问题的时候,常常允许商民在喇嘛住房存放商品,这体现了库伦办事大臣作为仲裁者的立场。

是什么缘故,库伦办事大臣必须具有这样两个相反的角色呢?作者认为这是清朝封禁政策本身既有矛盾的表现。

封禁政策着眼在蒙古人和民人的隔离。清朝也认识到,对于蒙古人,与商民贸易是生活中不可欠缺的事,必须许可商民到蒙古地方从事商业。*漠北地区需要的粮食、布匹、日用杂货、世界消息,其首领需要的特殊物品等等,仰赖内地供给。参看佐藤長(1913-2008)『中國社會の性格について——その史的一考察——』(1990)、『匈奴国家の性格について』(1989),收入同氏《中國古代史論考》(京都:朋友書店,2000),第29-35,300-328页;黄丽生:《由军事征掠到城市贸易:内蒙古归绥地区的社会经济变迁(十四世纪中至二十世纪初)》(台北:台湾师范大学历史研究所,1995)。对北方与南方环境物产等的广阔理解,参考沙学浚(1907-1998)《南渡时代与西迁时代》,收入同氏《地理学论文集》(台北:台湾商务印书馆,1996),第109-110页。这样就在封禁政策的蒙—民隔离的方向上,同时也允许彼此贸易,这就是矛盾。

封禁政策之下,禁止未经管理的民人进入蒙古地区,而要进到蒙古地区活动的商民,则需从清朝政府领取执照(满文temgetu bithe,印票),有执照可在蒙古地区合法活动。反过来,持有执照的民人在蒙古地方具有的权益,清朝政府当然不能无视。封禁政策严格限制民人流入蒙古地区,但遵照手续进到蒙古地区的民人,政府承认并保证其在蒙古地区获得的权益,这是一个矛盾。

尽管作为统治蒙古根本政策的封禁自身是矛盾的、不好遵循,但遇到现实问题,库伦办事大臣必须作出决定。因此在蒙—民杂居问题上,办事大臣采取蒙—民交涉案件仲裁者的立场,对发生于眼前的问题,采取现实的态度处理。所以杂居问题直到库伦在道光十九年迁出都未解决,而且与空间上的蒙—民分离统治原则相反的,认可了民人居住旧库伦地区。

库伦办事大臣从这样包含矛盾的立场处理眼前问题,就诞生了达木努尔沁地区。达木努尔沁地区,居民的隶属关系按照分离统治的原则,而空间上的隶属关系则有属地主义的性质,就封禁政策之下蒙—民分离统治而言,该地区具有特殊性质。总之,达木努尔沁地区在都市库伦,是因清朝封禁政策的矛盾生出的地区,也体现了封禁政策的矛盾。

达木努尔沁地区在库伦东西两边形成,不单单是清朝蒙—民分离统治原则导致的结果,也是喇嘛与商民之间密切的商业往来的表现。就像库伦出现了蒙—民杂居那样,对于蒙—民分离统治政策,居住空间上,寺院库伦和买卖城(东营子)是被分离的,这是喇嘛和以喇嘛为主顾的商民双方不希望的。为了解决这样的问题,出现了达木努尔沁地区,意味着在都市库伦内部,从长距离贸易地点买卖城分化出来、以喇嘛等都市库伦居民为主顾的商铺形成新的商业区;喇嘛和商民的关系不单是经济的,还有空间上就近的方便。

这样到了十九世纪中期,临近库伦形成的达木努尔沁地区,特别是西达木努尔沁地区,在清末继续扩大,清朝崩溃之后,博格多皇帝政府、人民政府和政权替代,喀尔喀蒙古部落在向着国民国家演变,远距离贸易商没落,买卖城的地位渐渐降低,达木努尔沁地区变成国家经济的中心,承担起首都乌兰巴托的商业机能,获得重要的位置。

包含矛盾的清朝封禁政策给都市库伦造成的,不限于都市形成一面。第六章看到的,都市库伦粮食依赖于封禁政策下在蒙古地区被限制活动的民人的耕作,供应因而不稳定。所以跟蒙—民杂居同样地,管理都市库伦的库伦办事大臣在执行封禁政策与解决现实问题之间是困难的、微妙的。库伦办事大臣多尔济拉布坦(dorjirabdan,道光九年就任)就起因于封禁政策的都市库伦的腹地问题,用更现实的办法亦即由民人进入农地耕种来解决,这是比起封禁政策的实施,把起于现实的问题就地解决的思路,但道光皇帝以封禁为由否定了。

在都市库伦,库伦办事大臣不单是中央任命的实施封禁政策的行政长官,宁可说,他是封禁政策造成问题的现场调整者,以平衡为立场。这个平衡存在,清朝蒙古统治下的蒙古地方都市库伦就存在。

四、一些方面

本书用清代地方政府机构公文作史料,在审视了“都市”观念(页9-19)之后,对都市库伦作严密的实证的研究,探明封禁政策之下喀尔喀都市库伦的社会状态,尤其西库伦的出现和性质,上二节大体上译述书中结论部分,作了介绍。还有很多资料,能增加读者对清代库伦地方的了解,书中有些问题也值得商榷。

(一)当时公文满蒙文专门用语

书中征引当时满蒙文和汉文公文,读者可以了解一些事体的满文蒙文表达。

理藩院:满文tulergi golo be dasara jurgan(页261)。tulergi golo意思是外省。*岡洋樹,〈大清国による歴史記述のモンゴル史的文脈〉,《北東アジア研究》別冊3(2017),第96页参看。意谓管理外省之部门。*理藩院,后来改为理藩部(1906),其业务和性质参看《吴丰培边事题跋集》,第228—229页。

库伦办事大臣:满文baita icihiyara amban(略称,办事大臣,页283),蒙文jarliγ iyar küriyen dür saγuju kereg sidkegci sayid(钦差驻扎库伦办事大臣,页198)。库伦办事大臣衙门,蒙文küriyen ü sayid ud un yamun(页271,略称)。

库伦管理商民事务章京:满文kuren i hūdai irgese be kadalara araha ejeku hafan(页114,123),kuren i hūdai irgese be kadalara jurgan i jangjin i kadalan be tuwakiyaha ejeku hafan(页142),kuren i irgese be kadalara jurgan i jangjin(页160),kuren i hūdai irgesei baita be kadalara jurgan i jangjin(页206),hūdai irgesei baita be kadalame icihiyara jurgan i jangjin(页286)。蒙古文küriy-e ü qudalduγan u irged ün kereg i jakirqu jangjin yin γajar(页37),küriyen ü mayimai yin jarγuci yamun(页107),küriyen ü qudalduγan u irged i jakirqu jurγan u jangjin(页198,205),küriyen ü qudalduγan u irged i jakirqu jurγan u jangjin nar(页203),qudalduγan u irged i jakirqu yamun(页271);蒙古口头称为jarγuci yin yamun,汉文简称理藩院章京。

库伦管理商民事务章京处:蒙文küriyen ü qudalduγan u irged i jakirqu jurγan u jangji yin yamun(页307)。员外郎,满文fulu ejeku hafan(页179),按满文并比较《定边纪略》刻本(见下文),这应该是额外或委署的主事。

额尔德尼商卓特巴衙门:蒙文erdeni šangjudba yin yamun(页271)。angjudba是藏语phyag-mdzod-pa音译,管家。

买卖城:汉文“市圈”(页183),满文hūdai hashan(市圈、市栅,页88,89,97,123,137,227,228);hūdai ba(页225,230,234,252),hūdai kūwaran(286);蒙古文mayima qotan(买卖城,页72);qudalduγan u qasiyan(页141);küriyen ü qudalduγan u jegeli(库伦的商业街,页198);mayimayi kikü qasiyan(页199,201)。

作为本地民人社会组织十二甲的“甲首”:满文hūdai data(页102,160,231,236,252),hūdai da(页234,252,268,274),蒙文qudalduγan u daruγ-a nar(页82注释)。地名伊琫(ibeng,页248,305)、布尔噶台(Burgaltai,页305)。

杂居:满文suwaliyaganjame terengge bici(页117,145,162,163,223),suwaliyaganjame tere(页163),suwaliganjame teme(页162)。喇嘛与民人杂居:满文lamasa irgese fumereme tere oci(页124),lamasa irgese kūthūme tebure(页130);蒙文lamanar,irged qamtu qolicaldun saγuqu(页304)。民栅:满文irgesei hashan(民人们的院落,页236)。商民:满文hūdai irgese(经商的民人们,页87,89,99,162,246),蒙文qudalduγan u irged(irgen)(页72)。民们:蒙文irgecüd,irged(页107)。回民:满文hoise irgen(页344)。库伦喇嘛圈(喇嘛栅):满文kuren lamasai hashan。

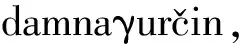

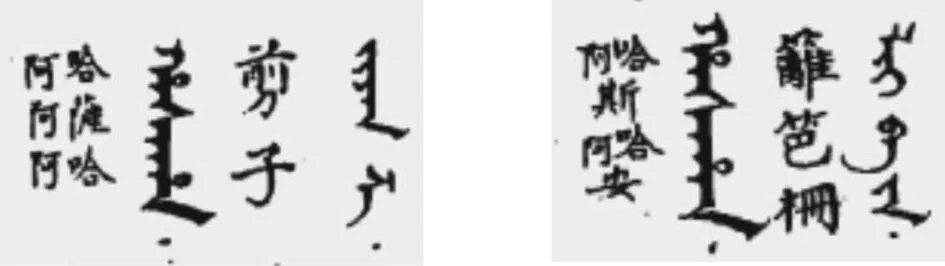

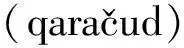

担着小箱子:满文hithen be damjalafi(页87),hithen damjalafi(88);扁担damjan,挑担子damjalambi(页88)。按蒙古语:挑damnaqu,扁担damnaγur,挑夫damnaγurcin。

(二)hashan与hasaha

书中重要事项是商民和库伦喇嘛们的房子及其用木板做成栅栏当围墙的院落,即汉文所记“房栅”,满文公文作boo hashan(页135,223,225,228),hashan boo(页134)。Boo,房子; hashan,栅栏围城的院落。蒙古语作qasiy-a bayising(页50),意思是“栅房”。栅是qasiy-a,汉文当时音写记作“合厦”,见于公文标题《东西库伦合厦房棚花名清册》(页55)。*赖惠敏:《清代库伦商卓特巴衙门与商号》(页31,33)引用了这件汉文公文。房,蒙古文公文里记作bayising(平房)或ger(页72,蒙古包,满文boo)。

此书把“栅”意思的词儿(页47初见)一概转写作hasaha字,当作“栅”理解。这可能是错的,要改正为hashan。

满文里有两个词:hashan与hasaha,字形不同;诚然康熙年间《大清全书》当作同形字,拉丁字转写的话是hasaha,于这个字下释文是:“剪子。篱。”*沈启亮:《大清全书 daicing gurun i yooni bithe》(沈阳:辽宁民族出版社影印,2008)卷四, 第92页。但是由于乾隆三十六年(1771)《御制增订清文鉴》标出字音(如上两幅图),就知道是两个词不同:剪子(jiyan dzi),音是“哈阿-萨阿-哈阿”,就是hasaha;篱笆栅(lii ba ja),音是“哈阿-斯-哈阿-安”,就是hashan。二十世纪编纂的满文词典注明字的拉丁字转写,hasaha释文是“剪子”,hashan释文是“篱笆,栅栏”。*羽田亨編,《滿和辭典》(東京:國書刊行會影印,1972),第196頁;河內良弘,《滿洲語辭典》(京都:松香堂書店,2014),第531頁。

(三)汉文史料的理解程度

一九四五年被轰炸投降以后,日本国的中国边疆研究有些变化,显著的方面是研究者汉文之外,中国边疆语文能力大大加强,这个趋势是在投降以前开始的,同时汉文阅读能力相应退步。检查本书,作者汉文有些差误。

(1)页214引录《乌里雅苏台志略·台市》原文是:

在城西,距三里许,铺房千馀间,关帝庙一,真武庙一,城隍庙一,商民二三千(无眷口),设官厅一,将军派官七员驻劄弹压(曰厅官,四季更换)。*不著撰人:《乌里雅苏台志略》(台北:成文出版社影印抄本,1968),第57页。

标点错误笔者已经改,此外佐藤将眷字误为“春”,劄字误为“岗”。

(2)同页先引录乌里雅苏台志书《定边纪略·街市》原文,正确的是:

城之西距三里馀,民人自建铺房一千馀间,分东、西、北三街,贸易商民三千馀名,俱不准携眷。东口内建关帝庙,北街建三官、真武、城隍庙。设官厅一所,由三辕门巡捕、四部院笔帖式内,酌派六员驻扎,弹压稽查,每届三月,更换一次。*吴丰培整理本:《定边纪略》,收入《清末蒙古史地资料汇萃》(北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990),第23页。

标点错误已经改,“携眷”误作“携春”。

《定边纪略》这个本子是经过吴丰培先生整理重抄的,其中,理藩院已改为“理藩部”,可知抄成并改写于理藩院改称理藩部(1906年)以后,甚至民国初年。*关于此本,看吴丰培的解题,见《吴丰培边事题跋集》,第230-231页。《定边纪略》另有清朝道光年间刻本以及这个刻本之前的稿本(有涂改),均藏北京国家图书馆,其中刻本这一段原文如下:

城之西距三里馀,民人自建铺房一千馀间,分东、西、北三街,贸易商民三千馀名,俱不准携带眷口,建盖关帝、三官、城隍、真武四庙,设官厅一所,由三辕门巡捕、四部院笔帖式内,酌派六员驻劄,弹压稽查,每届三月,更换一次。*奕湘:《定边纪略·街市》刻本卷下,葉11a,影印收入茅海建主编《清代兵事典籍档册汇览》(北京:学苑出版社,2005)第十七冊, 第242页。

(3)同页注277、正文页194引《定边纪略·支放》原文称“每年由街市舖房菜园徵收房租银二千餘两内…”。*吴丰培整理本《定边纪略》,第38页。按《纪略》刻本没有“支放”条,此语在刻本“徵收房租地基银两”条之下,原文是“每年由街市舖房菜园徵收房地租银二千餘两内每年支放做装貂皮木箱银一十八两零布二十四疋……”*奕湘:《定边纪略·街市》刻本卷下,葉6a,影印收入茅海建主编《清代兵事典籍档册汇览》第十七冊, 第232页。吴丰培抄本漏掉“地”字。

比较《乌里雅苏台志略·徵收入项》相应的语句:“每年台市舖房菜园(双行小注:二项)共徵租银二千二百两有奇(双行小注:以供官兵出差行装)及各庙香灯等项支放。”*不著撰人:《乌里雅苏台志略》,第30页。二书说的是一件事,亦即由菜园和台市舖房这两项,徵收舖房银两(房租)与地基银两(满文ba i turigen i menggun,页286)。漏掉“地”字,于是佐藤只分析“房租”(页194)。根据汉文资料,当时徵收地基银两和舖房银两,*赖惠敏:《清代库伦的规费、杂赋与商人》,第22—25页。条目“徵收房租地基银两”措辞也表明这一点。

(4)页293《宣宗实录》汉文原文,道光十九年(1839)四月丙寅朔,甲午日

谕内阁:恰克图章京、理藩院郎中图明阿,令商人豫备甎茶,并不报出情由,实属不合,著照部议降三级调用,其失察之库伦办事大臣德勒克多尔济、富英,著照部议降一级留任,准其抵销。所有嘉庆四年起恰克图历任章京,著理藩院查取职名,咨送吏部查议。其历任库伦办事大臣、帮办大臣,著该大臣查取职名,咨送兵部照例办理。*《宣宗实录》卷三二一,收入《清实录》册三七(北京:中华书局影印,1986),第1039-1040页。德勒克多尔济、富英分别是当任库伦驻扎的蒙古和满洲办事大臣。富英正写“福瑛”,道光十六年(1836)二月任命为库伦大臣,至二十年(1840)四月十六日召回京城。魏秀梅:《清季职官表附人物录》(台北:中央研究院近代史研究所,2002),第1109页。

这里,佐藤把“令”字置于逗号之前,误解语意;查取误为“差取”,“该”字遗漏。其余标点迳改。

(5)同页引录《宣宗实录》汉文原文,道光二十二年(1842)六月戊寅朔,辛卯日

库伦办事大臣祥康因病解任,赏已革侍郎文庆三等侍卫,为库伦办事大臣。*《宣宗实录》卷三七五,收入《清实录》册三八(北京:中华书局影印,1986),第757页。这是库伦驻扎满洲办事大臣。

赏字误为“当”。

(6)页294《大清律例》卷五,断罪无正条原文:

凡律令该载不尽事理,若断罪无正条者,(援)引(他)律比附,应加应减,定拟罪名(申该上司),议定奏闻。若辄断决,致罪有出入,以故失论。*《大清律例》(四库全书本)卷五,叶39。

闻字误为“文”。

(7)陈崇祖《外蒙近世史》(1922)在本书是一手史料,五次征引(页23,44,75,75,76),後四次标错了原文所在页码,正确页码是:《外蒙近世史》第二篇,页95-99,97,97-98,95,*陈崇祖《外蒙近世史》,商务印书馆上海民国十一年初版,十五年重印。本书是引用初版本。关于陈氏此书的内容來源和史料价值有中見立夫〈陳崇祖「外蒙近世史」の史料的価値——ボグド·ハーン制モンゴル国時代の若干の中国側史料の考察——〉,『史學雜誌』85.8(1976),第51-68页。而且书末征引书目遗漏了此书。

佐藤书页75译述《外蒙近世史》西帮一段,遗漏“大同”“万全”“张家口”地名。《外蒙近世史》原文是:“西帮者,非专指山西一省而言,盖混合山西之太原大同汾州,直隶之天津宣化蔚州万全,及张家口察哈尔多伦诺尔之商人,共产同业而成。其基础创始于清康熙年间,势力膨胀于内外蒙各旗,为西北关外中国商务之枢纽。其资本雄厚,……”(页97)。

一九七六年中见立夫论文,已经列表详细指出《外蒙近世史》所袭原文出处,后者库伦商务这一段(页95-99)系抄自陈籙(1877-1939)《止室笔记》前后段落,*中見立夫:〈陳崇祖「外蒙近世史」の史料的価値——ボグド·ハーン制モンゴル国時代の若干の中国側史料の考察——〉,第58-59页。上引“西帮者……”一段在《止室笔记》原文如下(照录文字和标点):

西帮者非专指山西一省而言。盖系混合山西之太原大同汾州。直隶之天津宣化慰州万全。及张家口。察哈尔。多伦诺尔之商人。共产同业而成其势力澎涨于内外蒙各旗,为西北关外中国商务之枢纽。*陈籙:《止室笔记》(台北:文海出版社影印,1966),第249页。

第一点, “察哈尔多伦诺尔”是并列的两处地名,佐藤把它翻译成“察哈尔省之多伦诺尔”(页75)是错误的,察哈尔省民国十七年(1928)九月十七日才成立。第二点,谈论库伦商务,显然应揭举一手史料即《止室笔记》,而不是《外蒙近世史》。

(四)买卖城和东西库伦地区的状况

光绪十七年(1891)七月十七日,库伦管理商民事务章京处做成汉文公文《造送所管三处买卖地基四至里数清册》,可以看到当时买卖城和东西达木努尔沁地区的规模和社会情况(页183-185),括号内文字勤璞加。

买卖城:“管理库伦商民部员领催劄:处所名曰买卖营子,计方木市圈(hūdai hashan)一座,南北长二百四十步,东西宽二百三十步。东距普拉河十里,西距色勒毕河十里,南距汗山十里,北距後庙五里。南北中街一道,南门一座,内正向南关圣帝君庙一所,前牌楼二座,东西街六道六门。城隍庙、鲁班庙、部员领催衙所(署?)均座落南门内迤东。营中内外大小买卖以及各行[手]艺铺户共五十一家;营外东北菜园地二顷,正南菜园地一顷,东西瓦窑二处共地五亩半。城隍行宫坐[落]市圈外西北,义地木栅一所坐落市圈外正北”(页188)。*木城,清代在东北兴安岭以外地区是一般情形,如墨尔根城、兴安城、爱珲城、海兰泡,以及割让俄国的许多地方(光绪十九年,1893)。聂士成(1840?-1900):《东輶纪程》(合肥:黄山书社,2010),第51-52,55-57,59-60,67,74-75等页。但是驻防官员认为砖城利于防守。

西达木努尔沁地区:“西库伦买卖坐落,在哲布尊丹巴呼图克图[格根]白城子迤西地方,东距白城子一百二十步,西距刚洞庙二十步,南距汗山十二里,北距後庙十五里。东边南北长四百三十六步,西边南北长三百六十步。东西街巷共九道,长短不齐,共计三百三十亩。大小买卖以及匠艺铺户共二百零二家”(页189)。赖惠敏称:白城子是哲布尊丹巴(格根)所在的寺院区,包括朝克沁庙、阿巴岱庙、迈达里庙,以及艾马克(ayimaγ,aiman)的庙宇、商卓特巴衙门等。刚洞庙就是甘丹寺,即五世格根迁去的地方。西库伦三百三十亩,比买卖城大约一倍半。*赖惠敏曾引录以上两节汉文公文,兹据以校补错漏字,并订正标点(因此,佐藤的理解也就有误);赖氏举这件公文的名称为《库伦商民部员所管三处买卖地基四至里数清册》。赖惠敏《清代库伦商卓特巴衙门与商号》, 第28,30页。东库伦一节,赖氏未及。

再据民国四年(1915)十二月十八日库伦商会报告,“都市库伦”大小商铺五百七十七家,人数六千一百十五名,另有土木工匠一千五百馀名,金矿工人一千六百馀名。民国六年(1917)春季调查,小商铺不计,买卖城(东营子)山西帮,大商号七十七家,一等商号十五家,二等十八家,三等四十三家;西库伦山西帮,大商号九十二家,一等商号一家,二等十一家,三等八十家。两区统共山西商人一千六百三十四人,山西佣工一百二十二人,直隶商人一百五十四人,佣工三十名。以上皆称为“西帮”。京帮,在西库伦有大商号十家,在东营子有大商号二十九家,资本千元以上万元以下者五十三家,资本在千元以下者十六家。总共京帮商号一百零八家,伙计一千六百二十七名。*陈籙:《止室笔记》,第250-251页。参看陈崇祖《外蒙近世史》第二篇,第98-99页。

民国七年(1918)博格多汗政府邀请俄罗斯学者迈斯基作全外蒙古第一次人口和家畜数量普查,得知民国八年库伦人口约十万,其中俄罗斯人三千,蒙古人三万,其中喇嘛二万,中国人六万五千到七万,“都市库伦”与牧区旗下具有不同的人口结构、文化景观。对于迈斯基而言,库伦就是“都市”,而且是“寺院都市”的典型。他写出如下深刻印象,歌颂俄罗斯的伟大:

一方面,中国的建筑样式,蒙古包(ger)形状的寺院,带着帽子、手持念珠的数千名喇嘛们,装饰华丽的商人们,肮脏的泥地市场,一座连一座的围着几个蒙古包的木栅(qasiy-a),很多门开向弯曲小路。一个个穿不同颜色衣服、腰间别着短刀、骑在马上的蒙古男人,插着银簪、头发结成一团的蒙古女人,背上负荷重物、慢慢行走的骆驼商队,着黑色长衣的数千中国人。挂着汉字与蒙古字招牌的中国人的小铺子(püseli),这儿那儿随处蹲着的男女。各个种类的狗。垃圾遍地,满地泥泞,恶臭。这些,全是库伦的一面。无疑的,这些全都是东洋的东西。这些是我们小时候从《一千零一夜》里学到的故事,刺激想象力的、多彩融合的、现在的东洋的。

另一面,大路上电信局,电话线,汽车,印刷厂,俄罗斯建造的建筑,俄罗斯的小铺和商店,俄罗斯药店,俄罗斯马车,俄罗斯货币,俄罗斯人的脸,俄罗斯人的多彩的衣服。这些正是西洋的。这些是现在的、亲切的,并且是熟悉的,真正西洋的事物。

库伦,要是说它怎样的纯粹和完美,那绝对不是,绝对不是!在这里,西洋与东洋相遇,在这里,亚细亚和欧罗巴以奇妙的门道混合。*西垣有,〈ポスト社会主義のストリート——モンゴル·ウランバートル市における都市空間の再編——〉,関根康正編『ストリートの人類学』(国立民族学博物館調査報告81)下卷(2009),第412-413页。

实际斗争的结果,正如迈斯基经历过的,欧罗巴压过亚细亚,俄罗斯压倒中华,库伦空有压倒多数的中国商民人口。

五、总结

佐藤这部书以库伦办事大臣衙门满文档案为主,配合汉文与蒙古文的公文和别的史料,考察清朝既定封禁政策之下漠北库伦地方社会的事件、状态和社会隔离的空间结构,同时通过具体事件的产生和处理,澄清清朝外藩地区封禁即社会的地理的隔离政策的内涵和性质。在一地之内,蒙汉隔离是“不自然的”状况,妨害地区社会政教的“自然发展”,清朝皇帝显然是要在中国之内,保持与内地不同的“化外”(外藩,外省)的人民和地区。*这个看法可从《大清律例》得到论证。“化外人有犯。凡化外(來降)人犯罪者并依律拟断,隶理藩院者,仍照原定蒙古例。”《大清律例》(四库全书本)卷五,叶26。这是清朝国体(满文gurun i doro,蒙古文ulus un törü,ulus un törü yosu)的内涵,跟历来中国儒教国家不同。这样的国体不能持久,自然的方向是与内地一体同化,或是分疆裂土、教化冲突,光绪二十六年(1900)改行“新政”,但机运已经丧失,未能维系一统天下的旧观。

作者撇开草原、游牧、喇嘛、世界史、文化特殊性这理解蒙古史的各种因袭甚至虚幻的旧套,搜讨当时纪录,持宏大视野,尽管一味实证而大体未作解释,但刻画了漠北都市社会空间及其四野的清楚坚实的一幅画面,读者看到其中人、物、政府的行动和关联。这项研究切实而清新,意味深长,提供有益的历史理解,使我反复沉吟,回想到多年以前台北黄丽生的长时段研究,*黄丽生:《由军事征掠到城市贸易:内蒙古归绥地区的社会经济变迁(十四世纪中至二十世纪初)》(台北:台湾师范大学历史研究所,1995)。以及更早日本占领华北和绥远省时期,今堀诚二、今村鸿明与近藤富成等日本人的深入调查和研究。

附:日本库伦史新论目录稿

1. 岡洋樹〈「庫倫辨事大臣」に関する一考察〉,『神田信夫先生古稀記念論集 清朝と東アジア』(東京:山川出版社,1992),页197-214。

2. 石井祥子〈モンゴルにおける都市の形成発展と市場経済化後の社会変動〉,『名古屋大学人文科学研究』33(2004),页1-12。

3. 松嶋愛〈都市の記憶の生成——20世紀ウランバートルについての映像と語り——〉,『生産研究』 57.3(2005),页133-140。

4. 松嶋愛、村松伸〈ウランバートルを建物のずっと続く大きな都市にしたい!——20世紀ウランバートル建設の歴史(1)——A.ヒシグト氏インタヴュー〉,『生產研究』57.3(2005),页146-171。

5. 松嶋愛、村松伸〈ヨーロッパ流モンゴル——20世紀ウランバートル建設の歴史(2)——G.ロヴサンドルジ氏インタヴュー〉,『生產研究』57.3(2005),页 172-186。

6. 西垣有〈ウランバートル市の「起源」——モンゴルにおける社会主義/ポスト社会主義の歴史叙述——〉,『年報人間科学』26(2005),页237-258。

7. 西垣有〈ポスト社会主義のストリート——モンゴル·ウランバートル市における都市空間の再編——〉,関根康正編『ストリートの人類学』(国立民族学博物館調査報告81)下卷(2009),页405-429。

8. 西垣有〈ローカリティの創出とヘテロトピアデザイン〉,『民博通信』146(2014),页16-17。

9. 内田勝巳〈都市ウランバートルの拡大に伴う近郊農業の形成〉,『摂南経済研究』5.1·2(2015),页79-105。

10. 松宮邑子〈ウランバートルにおけるゲル地区の変遷〉,『日本地理学会発表要旨集』(2015),100138号。

11. 松宮邑子〈ウランバートルの都市化とゲル地区拡大に関する考察〉,『文学研究論集』43(2015),页73-94。

12. 松宮邑子〈ウランバートルにおけるゲル地区の生活〉,『文学研究論集』45(2016),页105-125。

13. 松宮邑子〈ウランバートル市におけるゲル地区居住者の居住経歴〉,『文学研究論集』 46(2016),页147-168。

14. 八尾廣〈モンゴル国ウランバートル市「ゲル地区」における定住型住居及び住まい方の実態〉,『東京工芸大学工学部紀要』39 .1(2016),页22-36。

15. 滝口良、坂本剛、井潤裕〈モンゴル·ウランバートルのゲル地区における住まいの変容と継承——都市定住に適応する遊牧の住文化に着目して——〉,『住総研研究論文集』43(2017),页173-184。

16. 松宮邑子〈「特異」な光景を構成する要素から見たウランバートルのゲル地区〉,『日本地理学会発表要旨集』(2017)100098号。

(附记:谨以此文纪念吴廷燮先生(1865—1947)。内蒙古财经大学李君晓标、辽宁省图书馆刘冰先生、浙江省图书馆陈谊先生、辽宁省博物馆董君宝厚先后惠助资料,本稿得以写成。)

民国二年库伦俯瞰图(采自赖惠敏《清代库伦商卓特巴衙门与商号》)

乌兰巴托市2005年周边ger居住区,有助想象清代库伦的房栅情景(采自西垣有〈ローカリティの創出とヘテロトピアデザイン〉)