漫谈梵净山佛教文化与生态保护

蔡 华 高 洋

(1.贵州师范大学喀斯特研究院,贵州 贵阳 550001;2.国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心,贵州 贵阳 550001)

刘禹锡《陋室铭》言:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”。各种神话传说流传于名山大川,构成了神秘独特的文化韵味。受佛道儒文化的影响,这些名山保留了良好的自然环境,成为远近闻名的一方胜地。梵净山作为中国世界自然遗产预备名录名单中的一员,具有良好的生态环境,早在1986年就被列为国家级自然保护区和联合国“人与生物圈”国际自然保护区网[1-2],成为2018年中国世界自然遗产申报项目。梵净山历史文化悠久,现存的碑刻等文物反映了当时人们朴素的生态保护意识,以古鉴今,对当代社会仍具有重要意义。

一、梵净山佛教由来与发展

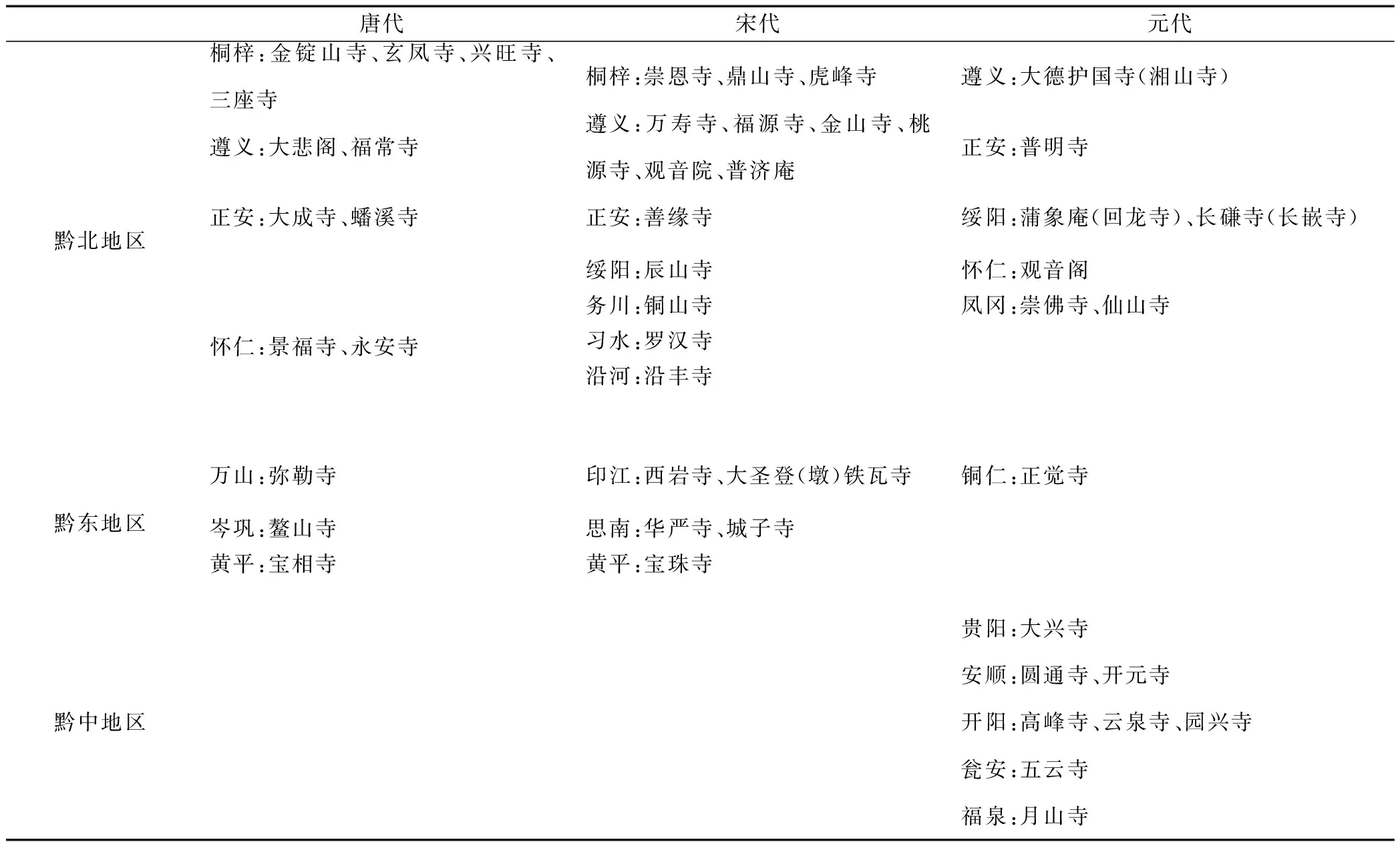

贵州佛教的传入源于唐代,《太平广记》载牛腾在牂牁地区推行佛教,“公子至牂牁,素秉诚信,笃信佛道,虽以婚宦,如戒僧焉,口不妄谈,目不妄视,言无伪,行无颇,以是夷僚渐渍其化,遂大布释教于牂牁中”,建寺庙数座[3]。此后,唐代至宋代佛教在黔北和黔东地区逐步发展,随后自元代其向黔中及贵州其他地区传播(见表1),尤其在黔北地区,佛寺分布广泛。

明代,朱元璋对西南边陲用以“怀柔”的国策,佛教因其特性被认为是“敷训导民”、“驯化人心”而易于采用的手段,明朝建立了一套完整僧官制度来加强边陲地区的统治[4],由此推动了佛教在贵州的传播发展。同时,大量的汉族人口往内陆迁移,汉传佛教中禅宗等佛教信仰和教义在贵州流传开来;躲避明季中原蜀地战乱的僧侣也接踵而至[4],使得贵州佛教的发展呈现兴荣的景象。

梵净山位于贵州省东部,由于古代交通多有不便,使得梵净山的记载历朝历代有所不同,目前的山名载于史册始于明,出于郭子章《黔记·卷十三“山水志下”》[5]。古人出于对大自然的敬畏,常以仙佛传说作为名山大川的起源,梵净山也不例外。老金顶下《敕赐梵净山重建金顶序》记载:“旧说者,以弥勒、释迦二祖分管世界,用金刀劈破红云金顶,于是一山分为二山”[6]。此为梵净山开山的传说,作为印证,金顶上至今还保留有释迦殿和弥勒殿。

二、梵净山碑刻诗词中的自然环境

梵净山自然环境优良,物种资源丰富,现存的诸多佛教文物中都对其良好的自然环境进行了描述,在碑刻中用华丽的辞藻描绘这一胜地。明朝万历四十六年(1618年)所立的《敕赐梵净山重建金顶碑序》中“虬螭结蟠,林木郁苍;剑气横天,仙梯接斗。迭经台、炼丹台,层峦耸翠;献果山、凤凰山,飞彩流丹。四时有不谢之花,缡缡然蓬莱三岛;八节有长生之景,炳炳兮阆苑瑶池”,不仅对梵净山总体环境进行了描述,而且对梵净山区内的具体山头进行了描述,赞其可媲美蓬莱瑶池仙地。《梵净山下茶殿碑》[6]这样描述:“崔嵬不减五岳,灵异足播千秋。仰观有象,如登天之三十三;俯瞰无涯,但数溪之九十九。以彼之天桥荡荡,金顶巍巍,白云入怀,青霭可掬”。梵净山山体磅礴大气,不输给闻名遐迩的五岳名山;仰视天空,可望及三十三天胜景;俯视大地,山间可数九十九条溪流①;金顶巍峨,立于山巅可拥白云紫气。《重修九龙山碑》[6]则这样描述:“考《黔志》记,梵净山古为荆楚地,钟灵毓秀,俨然嵩生岳降,为我地培人,为佛梵之最高顶。蜿蜒数百里而来,右挟五雷山飞腾直入来安营,直上天堂哨,如旌旗布满,飞东路之十五洞,西向大石墩而托印江县,皆此山绵绵延延为手杖”,《黔志》中记载梵净山古时为荆楚(今湖北)地区,山川秀美,山体高大;地理位置险要,与周边数地相连。

诗词中也对梵净山多有赞赏。刘禹锡形容“猿狖窥齐林叶动,蛟龙闻咒浪花低”[6],深山密林中猿猴窥视行人而扰动树叶,江河中蛟龙听闻人声而起浪花。猿猴与蛟龙皆生于人迹罕至、静谧幽深的地方,虽然说的是自身孤单影只,但从侧面说明了当地的环境没有受到人类活动的影响,有着很好的自然环境,山间有珍稀物种。喻政则称“回溯昆仑本是根,辟支复起小昆仑;但看上界三垣近,肯信中华五岳尊”[6],将梵净山与传说中的昆仑山联系在一起,山高能靠近星空,与五岳名山相比也不逊色。反映了梵净山在古人看来是一座仙山,山山体高大且充满灵气。徐訚在《游天台寺》中感慨:“挺然孤秀吐奇峰,知是蓬瀛第几重;云海拓开千里目,天风吹下数声钟”[6],将其比作蓬莱瀛洲仙山,风景秀美迷人,晴朗的天气下可眺望千里,而当风经过的时候能听到悠扬的钟声。

不论是碑刻还是诗词,都折射出梵净山景色的秀美与灵动,皆称其可媲美仙山佛地。山间林木郁郁葱葱,一年四季风光绮丽,生机盎然,山水交融,孕育出了独特的自然环境。林间猿猴怡然自得,动物自在无人干扰,人迹罕至,是为一方净土。

表1 唐代至元代贵州佛寺的分布

三、梵净山碑碣摩崖中生态保护的思想

梵净山碑碣摩崖上的文字记录了发生在古时的重大事情,既是对当时发生情况的见证,也是警醒后人的重要标志。坝梅寺现存的、立于清道光十二年(1832年)的《名播万年》[6]和《勒石垂碑》[6]两通石碑,记录了清道光年间外来商人和当地寺僧勾结,毁林烧炭、破坏山林的恶劣行为。官府认为梵净山作为两江发源地,也是周边数县城的屏障,“自应永远培护,不容擅自伤毁”,告诫后人“灵山重地,严禁伐木掘窟,以培风脉事”和“严禁采伐山林,开窑烧炭,以培风水事”。《梵净山禁树碑记》[6]认为此山是仙佛圣地,以“嗟乎!草木者山川之精华。山川者,一郡之气脉”说明了保护当地一草一木的重要性,草木繁盛体现了山岳的气韵精华,劝诫世人保护山林、护蓄气脉。由此可以看出政府重视养护梵净山的林木,阻止人为破坏山林的行为,以期保护风水,护佑这片灵山圣地,客观上起到了保护生态环境的作用。

这些碑刻除了告诫后人保护山林外,同时也警醒世人要保护野生动物。立于清光绪十七年(1891年)的《王总爷功德碑》[6]上记载了“禁止毒鱼网鸟,以积民福”。梵净山作为一座佛教圣山,不捕鱼、不网鸟是积累福祉的重要途径,客观上有利于生态的保护。中国的佛教徒有如素的传统,从自然中感悟大道。佛教的因果观揭示了人与自然关系,人类对于自然的索取要与人对自然的回馈存在着一种平衡,不能打破,否则就会产生因果报应[9]。《脉源宗谱碑记》中记载的梵净山佛教第五代传人明然如泰“生性朴素……煮藿餐藜。朝则枕白云于松头,夜则采明月于溪畔,相与猿俦鹤侣”,这种苦行僧似的生活反映了僧人不追求物质欲望,与自然融为一体,与山间生灵和谐相处。僧人是梵净山自然环境保护的先行者和实践者,平素与山林为伍,践行佛教的清规戒律。这些不杀生和食素的习惯暗含保护生态的思想,僧侣代代恪守相传。

碑碣摩崖中流传下来的生态保护行动及思想反映了当时人们对爱护山林的重视。梵净山作为人们朝拜的佛山,政府重视养护这座灵山,禁止毁坏林木的行为;同时也意识到要保护动物,维护生态多样性。僧人更是身体力行,遵守佛家的戒律,守护自然,从自然中感悟大道,与自然形成了一种平衡。

四、对当代生态保护的思考

当代人与自然的关系紧张,随着人类活动的扩张物种的消亡速度不断上升,从藏羚羊数量的锐减到野生穿山甲的举步维艰,工业化和城市化的浪潮中大量生态问题凸显,诸如雾霾、热岛效应和城市内涝等不断影响人们的生活。现代社会随着工业化、城市化的推进,环境问题日益严峻,人类的生存也受到影响。从1972年斯德哥尔摩人类环境会议到2015年巴黎气候大会,环境问题越来越得到世界的关注,努力维护人类生存的地球,保护自然环境成为各国共同关注的焦点。十九大报告指出要加快生态文明体制改革,建设美丽中国,人与自然是命运共同体,是不可分割的两者。

在佛教看来,造成生态环境日益恶化的原因源自于人类的贪欲,佛教的文化则能解决人祸的问题[10-11]。梵净山以其优美的自然环境闻名于世,作为世界自然遗产的提名地拥有独特的美学价值,是生物生态演化的重要进程,也是多样的生物栖息地,为人们展现了一个和谐的生物生态王国。梵净山的佛教文化在经历起起伏伏之后再一次迎来生机,以“净”为蓝本构建弥勒净土文化。未来佛弥勒下生的世界是一个汇聚了所有美好理想的世界。在此世界中,万物和乐融融,世间的污秽消弭,自然一片清净,人对自然的索取不再无尽,而自然则回馈给人类丰富的物产。可以说,这是一种理想的状态,人与自然达到一种平衡。

中国佛教朴素的生态观与当代的环境保护不谋而合,在中华民族复兴的路上生态文明建设是重要的一环。佛教推崇人与自然和谐相处,古代梵净山的僧人和民众恪守佛教文化中的清规戒律,爱护山林,保护生灵,追寻与自然友好共存。梵净山“梵天净土”的标识不仅仅是打造一个清净的佛教文化场所,更是要通过净土文化来推动人与自然的和谐相处,进而推进生态文明建设。

注 释:

①《贵州通志》卷五地理.清乾隆六年刻嘉庆修补本,第100页:“山下有九十九溪环绕纡折,黔中胜槩无踰於此”,乾隆年间对于梵净山地理的描述中有“九十九溪”的说法,形容梵净山溪流众多.

参考文献:

[1]王路平.贵州第一佛教名山梵净山佛教考论(上)[J].贵阳师范高等专科学校学报(社会科学版),2005,01:13-19.

[2]王路平.贵州第一佛教名山梵净山佛教考论(下)[J].贵阳师范高等专科学校学报(社会科学版),2005,02:1-9.

[3]王路平.贵州佛教史[M].贵州人民出版社,2001.

[4]《贵州通史》编委会.贵州通史[M].当代中国出版社,2003.

[5]黄尚文.梵净山佛教文化研究[M].四川出版集团巴蜀书社,2012.

[6]政协铜仁地区工作委员会编著.中国梵净山佛教文化文物研究[M].贵州人民出版社,2011.

[7]杨曾文.贵州梵净山佛教法系试论[J].佛学研究,2010:272-279.

[8]吴恩泽.名岳之宗梵净山[M].贵州民族出版社,2004.

[9]方立天.佛教生态哲学与现代生态意识[J].文史哲,2007,04:22-28.

[10]方立天.佛教伦理推动和谐社会发展的三个向度[J].中国宗教,2006,11:61-63.

[11]柏怀思.梵净山佛教文化对我国区域生态文明建设的启示[J].中国宗教,2014,08:25.