农林院校本科人才培养目标的特征与问题研究

——基于34所高校相关文本分析

吉飞跃,吴锦程

(1.福建农林大学 文法学院,福建 福州 350002;2.福建农林大学 党校,福建 福州350002)

党的十九大报告指出的“优先发展教育事业”“农业农村优先发展”给农林院校人才培养予以巨大鼓舞。农业高等教育能否在此背景下优先发展,给我们留下了更大的思考空间。乡村振兴战略提出的“培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的‘三农"工作队伍”也为农林院校的人才培养提出更高要求。反思当前其人才培养目标,有必要对此进行探索。

何为人才培养目标?根据王严淞(2016)、欧阳文圣(2017)、邱磊(2018)等学者的阐述,可概括为:人才培养目标即学校通过对自身发展情况的认知和对外界环境变化趋势的了解,确定其自身内在能力水平与外在社会需求,结合自身使命与愿景,以学生成长为中心,设计的一种合理性且理想化的未来图景。它是对教育活动产生的预期结果的一种陈述,规定了培养对象的培养方向及相应人才规格的基本要求,是教育实践活动的行动指南,亦是检验教育实践活动成效的标准,决定着教学活动的性质、方向以及人才培养模式[1][2][3]。本文在浏览和查找各高校官方网站最新发布的《本科教学质量报告》的基础上,搜集了34所农林类本科院校①人才培养目标,对其特征及存在的问题进行分析。

一、我国农林院校人才培养目标的总体特征

(一)描述方法有“定性”与“定型”之分

通过梳理相关高校人才培养目标,笔者发现34所院校的人才培养目标在表述方式上具有一致性,其表述方式以“培养……的人”为主,且在描述方法上有“定性”与“定型”之分。“定性描述”指对人才所具备的特征和品质进行白描式勾勒,整体体现出人才的价值,“定型描述”则直接以分类方式对人才的价值进行突出和强调[1]。如中国农业大学人才培养目标为“培养德智体美全面发展,具有宽厚的人文与自然科学基础、扎实的专业知识与实践技能、富有创新精神与能力的行业领军人才。”其“定性描述”为“德智体美全面发展,具有宽厚的人文与自然科学基础、扎实的专业知识与实践技能、富有创新精神与能力”,“定型描述”为“行业领军人才”。需要说明的是,我们将“定型描述”中的人才类型分为八个类型,“定性描述”中的人才特质也分成八类。在分析过程中,对综合性的“定型描述”进行拆分并分别统计。

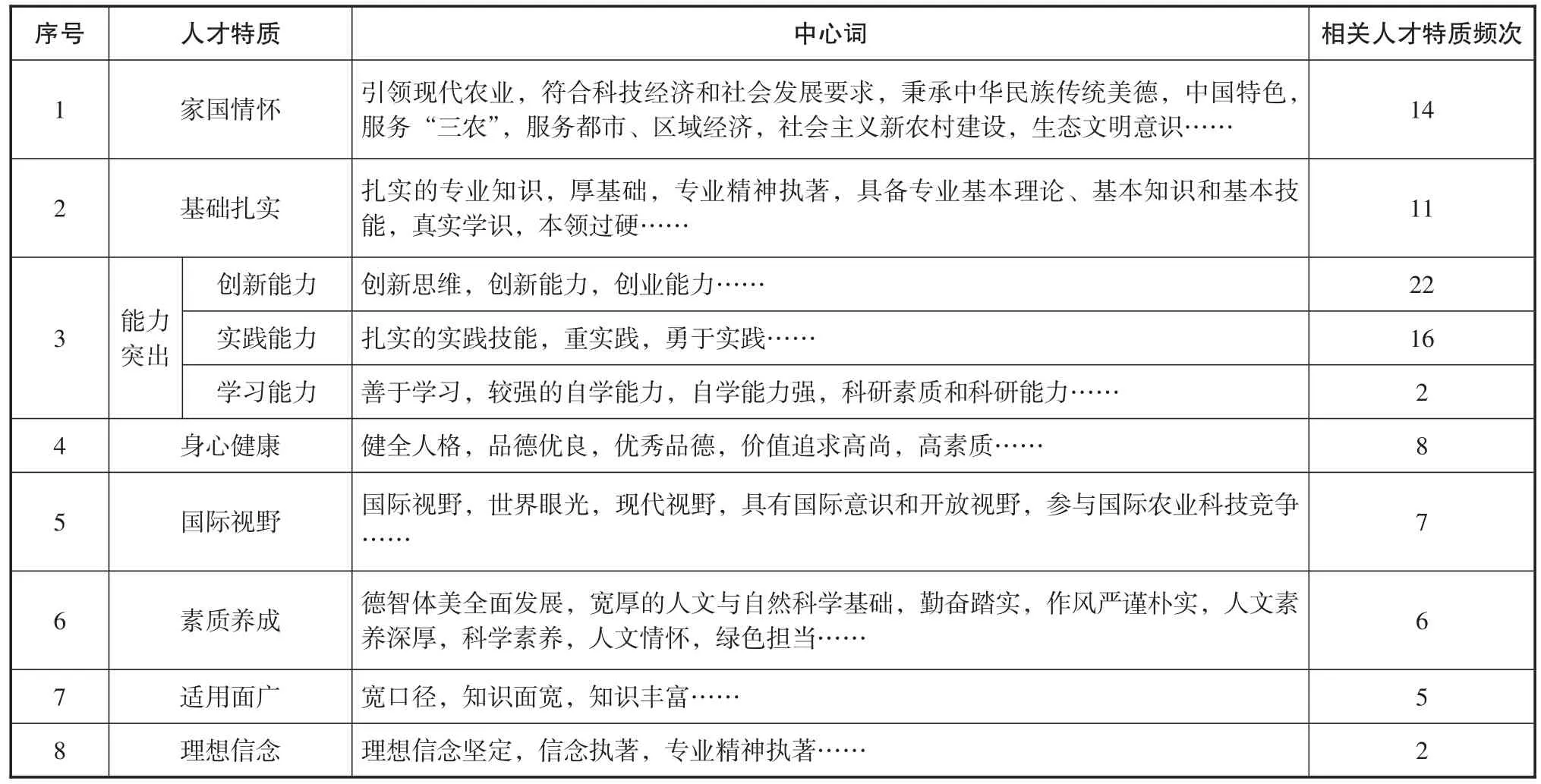

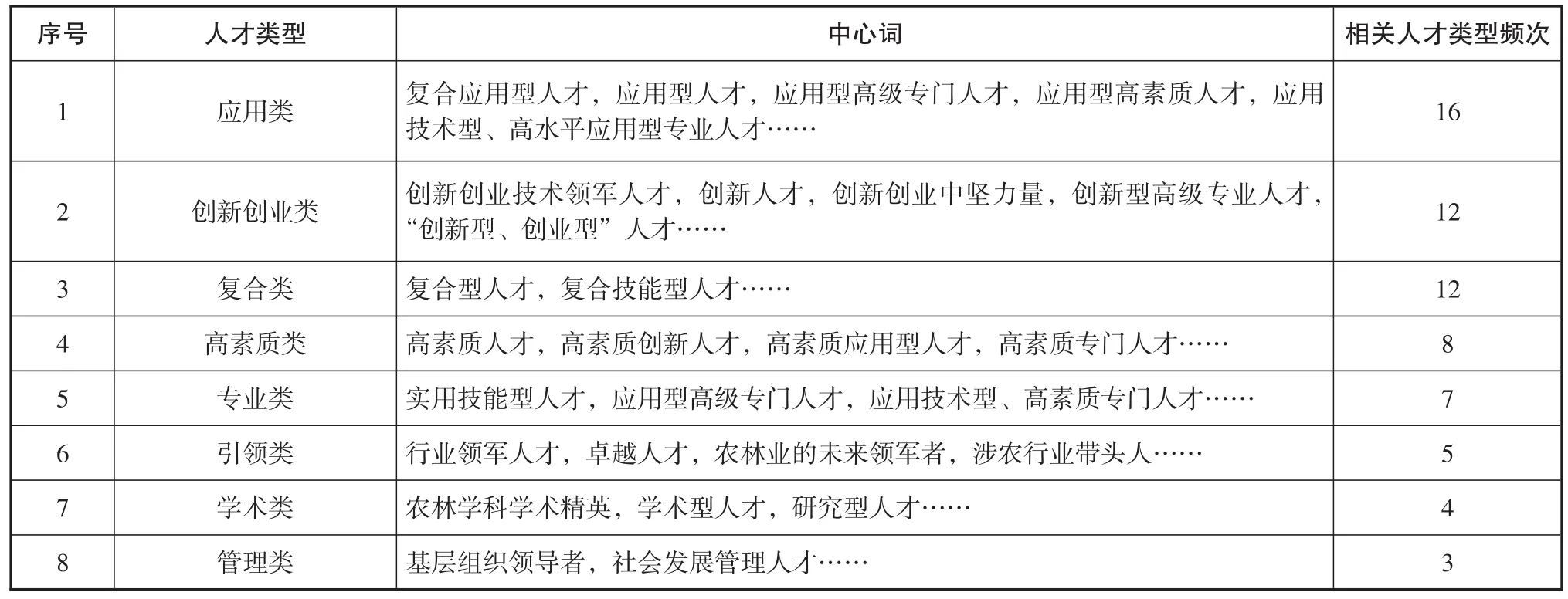

基于上述分类原则,将34所农林类院校人才培养目标进行逐一拆分和归类,其中含义相同或相近的中心词归为一类。通过统计发现,“定性描述”中我国农林类本科院校的人才培养目标侧重关注八大人才特质:家国情怀、基础扎实、能力突出(创新能力、实践能力、学习能力)、身心健康、国际视野、素质养成、适用面广以及理想信念八个特质(见表1);“定型描述”中农林类院校主要注重培养八类人才:“应用类”“创新创业类”“复合类”“高素质类”“专业类”“引领类”“学术类”和“管理类”八大类型(见表2)。

(二)强调国家性与社会性,突出家国情怀

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。”[4]人才培养目标规定着高校“培养什么样的人”这个根本问题,其国家性与社会性是人才培养目标的出发点与落脚点。经过统计发现,农林院校人才培养目标中,“家国情怀”的人才特质被14所院校提及,主要基于三个方面的认识:一是符合国家社会经济的发展要求,包括中国特色,引领现代农业的发展;二是服务“三农”发展,为社会主义新农村建设贡献力量和服务区域经济发展;三是传承传统美德和推进生态文明建设。这充分说明农林院校毕业生在“三农”工作中有着不可忽视的地位,他们是“三农”发展的重要人力资源,也是相关高校通过人才培养实现“服务社会”这一职能的具体体现。

表1 农林院校人才培养目标“定性描述”的人才特质及其中心词

表2 农林院校人才培养目标“定型描述”人才类型及其中心词

(三)重视创新能力与实践能力

尽管各院校在人才培养目标的表述上存在一定差异,但在人才特征侧重点的强调上明显具有共性。“能力突出”是人才特质的焦点,尤其是“创新能力”与“实践能力”,“创新思维”“创新能力”“实践技能”“重实践”“勇于实践”等词汇的出现频率较高,其中,“创新能力”被22所院校提及,“实践能力”被16所院校提及;11所院校提及“基础扎实”,要求所培养的人才“专业基础扎实”“本领过硬”。自李克强总理在2014年夏季达沃斯论坛上首次提出“大众创业,万众创新”以来,“大众创业,万众创新”成为新常态下经济增长的有效手段。大学生作为新时期创新创业的主体力量,将创新创业能力纳入培养目标的人才特质中进行描述具有积极意义,能够培养积极投身实践的大学生,为国家建设提供人才智力支撑。实践能力和扎实的功底是基础,农林院校人才培养目标强调扎实的实践技能和过硬的本领是“三农”人才必须具备的素质。它不仅凸显本科农林人才应具备的特质,也体现了我国农林院校未来人才培养的焦点以及农业农村发展所需人才的基本特征。

(四)凸显院校层级性,人才培养类型趋于综合化

统计发现,院校层级性主要表现在国家重点院校与地方院校人才培养目标的侧重点有所差别。重点院校更加注重“引领类”与“创新创业类”人才的培养,如中国农业大学人才类型定位为“行业领军人才”,西北农林科技大学则为“农林学科学术精英、创新创业技术领军人才和社会发展管理人才”。地方院校的侧重点具有较大的差异性,如福建农林大学为“基层组织领导者、涉农行业带头人”。

人才培养类型综合化主要表现在大多数院校将八大类型中的某两种类型进行综合“定型描述”,如“复合应用型人才”“高素质应用型人才”等,34所院校中有24所院校采用这种“定型描述”。绝大多数院校的人才培养类型趋于综合化,单一的人才类型培养目标相对较少,这一现象间接反映了随着科学技术的进步和行业经济的发展,单一的人才类型已不适应社会发展的需要,注重培养综合化的人才类型至关重要。

二、农林院校本科人才培养目标存在的主要问题

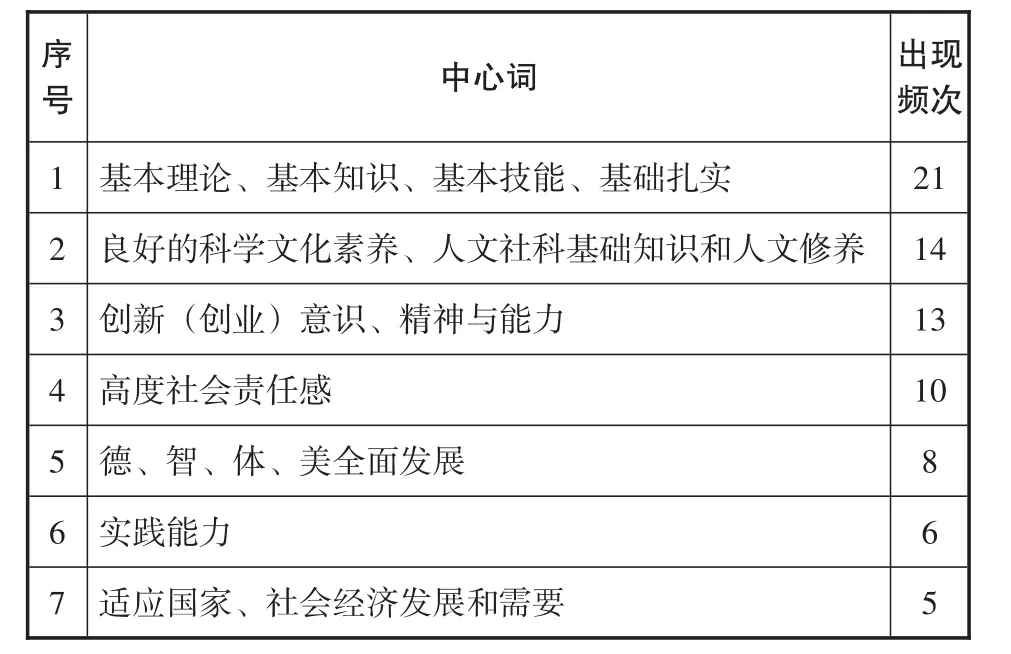

我们认为,农林院校的农林类专业更能代表和映射农林院校人才培养目标,两者存在必然联系。为更好地剖析当前我国农林院校人才培养目标存在的问题,我们充分使用了2018年出版的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(下称《教学质量国家标准》)[5],针对其中21个农林类专业(包括农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、植物生产类、林学类、草学类等)的专业人才培养目标进行梳理,在将出现频次超过5次的中心词汇进行统计后发现,《教学质量国家标准》中农林专业人才培养目标的人才特质主要表现在七个方面,即:基础扎实、素质养成、创新创业能力、社会责任感、全面发展、实践能力以及符合国家、社会经济发展要求,见表3:

表3 《教学质量国家标准》人才培养目标中心词频次统计

从表3中可以看出,统计的21个专业均强调基础扎实的重要性。显然,培养具备所在专业领域的基本理论、基本知识和基本技能是人才培养特质中最为基础的环节。14个专业类提及具备良好的科学文化素养、人文社科基础知识和人文修养;13个专业类提及具有创新创业意识、精神与能力。此外,培养学生的高度责任感与促进学生德、智、体、美全面发展也占据相当地位,分别出现了10次和8次。出现次数相对较少的为实践能力的养成与培养适应国家、社会经济发展需要的人才。另外,农林类专业在人才培养类型的设定上,高素质专门人才被提及次数最多,达到10次,高素质专业技术人才和复合型专业人才紧随其后,出现频率相对较少的为应用型人才和拔尖创新型人才。通过分析34所院校人才培养目标特征并与《教学质量国家标准》进行对比,我们发现农林院校人才培养目标主要存在以下问题:

(一)目标方向不够明确,导向价值弱化

确立合理的人才培养目标,是提升办学质量的基本前提,也是办学机构摆脱外在刚性的质量监管机制、形成内部质量意识的重要标志[6]。很多院校在人才培养目标的设定上,自身存在较大的矛盾性。一方面希望尽可能地涵盖多种人才特征及人才类型,另一方面又受限于自身办学定位、战略目标和教育资源状态,导致在设立人才培养目标时涵盖内容太多,模糊了人才培养目标的核心,方向不甚明确,对院校的导向价值变弱。例如,某院校的人才培养类型为“学术型、复合型、应用型高素质人才”,然而,学术型、复合型和应用型人才在培养定位、培养模式及对院校教育资源的需求等方面具有较大差别,人才培养目标的涵盖面过于宽泛导致目标不清晰,缺乏导向性。

(二)人才培养目标的“同质化”现象严重

所谓人才培养目标“同质化”,是指不同层次高校在人才培养目标定位上缺乏清晰界定,在人才培养规格、层次和类型上区分度不高,缺乏特色[7]。一方面,在人才培养层次上,尽管国家重点院校与地方院校在人才培养目标设定上有一定差别,而实际上在两者所制订的人才培养目标中,其人才培养类型区别不大;另一方面,地方院校的人才培养目标缺乏特色。在《教学质量国家标准》中,21个专业中有14个要求人才培养目标的制订应根据各培养单位自身办学定位,结合学科特色,在对行业和区域特点以及未来学生发展需求进行充分调研和分析的基础上,细化培养目标内涵,定位人才培养目标。

(三)同《教学质量国家标准》存在一定差距

《教学质量国家标准》是检验人才培养目标实现程度的重要指标,将相关院校人才培养目标与《教学质量国家标准》提出的人才培养目标特征进行归纳对比后,可以发现主要在两方面有较大差距:一是人才特质方面。《教学质量国家标准》对良好的科学文化素养、人文社科基础知识和人文修养以及社会责任感比较看重,但各院校对此却有所忽视。二是《教学质量国家标准》更注重强调专业人才、技术人才以及复合人才的培养,这也是人才特质中着重强调基础扎实的重要体现。2015年修订的《高等教育法》第五条规定:“高等教育的任务是培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。”[8]因此,各院校人才培养目标应更加注重学生素养、社会责任感以及高级专门人才的培养。

三、关于农林院校人才培养目标的几点思考

(一)更加强调人才培养目标的战略性及其内涵式发展

习近平总书记在党的十九大报告中明确要求“实现高等教育内涵式发展”。这是在中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾发生新变化的大背景下,高等教育发展方式必须变革的时代要求,也是我国高等教育自身健康发展的内在要求。高等教育的内涵式发展要求高等院校必须在人才培养方面首先做出改变。人才培养目标作为战略性目标,引领社会发展和高等教育发展,其内涵式发展的重要性不言而喻。

(二)农林院校需主动适应乡村振兴战略新要求

美国著名高等教育家克拉克·克尔认为,与周围社会环境和谐相处是大学之所以能够存在的一个非常重要的原因[9]。农林院校的人才培养目标必须以国家和社会对多样化人才的需要为目标,适应国家与社会的发展,适应“三农”的发展。乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手,农林院校是培养“三农”人才的重要场所,也是“三农”人才的重要来源,我们有必要主动对接乡村振兴战略,在人才培养目标的制订上将“懂农业、爱农村、爱农民”作为其中重要的人才特质,为培养“三农”人才赋予新的时代内涵。

(三)分级分类突出人才培养特色

分类办学是为了实现人才的最佳配给,适应地方对不同人才的需求,改变重复办学现状,使地方院校在办学模式上优势互补、协调发展[10]。农林院校从其发展历史来看,本是行业院校,有明显的办学优势和特色,因此在地方经济社会发展中不能淡漠此类院校原有的特征,在当前乡村振兴的特殊历史时期,更应该予以强化。分级办学则主要是顺应历史所形成的院校办学水平差异,结合办学定位,在实现基本办学职能时,工作有所侧重,如重点院校在基础研究和服务国家战略中可以承担更大责任。当然,这并非一刀切的强制要求,主要还是依据其优势和特色。

(四)建立适时调整人才培养目标的有效机制

培养目标是预设和生成的统一,是应然状态与实然形成的调谐[11]。随着经济社会发展、科学技术进步,行业发展趋势、区域特点以及未来学生发展需求都会发生相应变化,适时调整人才培养目标应成为常态,适应新形势需要,以此不断提升人才培养工作水平。同时,人才培养目标是农林院校在人才培养过程中要努力实现的预期目标,是学校日常工作的行动指南,它的实现涉及教育者与受教育者,具有较强的主观能动性。因此,建立适时调整人才培养目标的有效机制,对人才培养质量与人才培养目标的吻合程度进行定期评估显得尤为重要。

注释:

①本文涉及的人才培养目标文本来自以下34所高校官方网站:中国农业大学、西北农林科技大学、华中农业大学、南京农业大学、东北林业大学、东北农业大学、四川农业大学、安徽农业大学、福建农林大学、甘肃农业大学、河北农业大学、湖南农业大学、华南农业大学、吉林农业大学、吉林农业科技学院、江西农业大学、内蒙古农业大学、青岛农业大学、山东农业大学、沈阳农业大学、天津农学院、新疆农业大学、信阳农林学院、云南农业大学、浙江农林大学、仲恺农业工程学院、南京森林警察学院、西南林业大学、河南农业大学、山西农业大学、北京农学院、南京林业大学、中南林业科技大学、黑龙江八一农垦大学。