高职院校管理队伍专业化建设现状与影响因素分析

——以江西省高职院校为例

李 莉

(江西应用工程职业学院,江西 萍乡 337042)

《2017年全国教育事业统计公报》显示,高职(专科)院校有1388所,占整个高等院校的规模比例超过一半,成为我国高等教育办学的主要力量[1]。2017年9月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》中提出要完善提高职业教育质量的体制机制[2],把职业教育摆在了更加突出的位置。职业教育要发展,职业院校管理工作要先行。高职院校管理队伍是高职管理工作的中坚力量,其管理水平和管理专业化程度关系到高职人才培养质量。高职管理队伍专业化建设是指高职管理人员将自身的管理工作作为一种专业,在管理实践工作中,进行有意识的、持续的、系统的发展过程[3]。目前,关于学校管理队伍专业化建设的研究多集中于本科院校,对高职管理队伍专业化建设的相关研究较少。本研究旨在了解高职管理队伍专业化建设的现状,分析影响高职院校管理队伍专业化建设因素,为高职管理工作提供参考。

一、对象与方法

(一)对象

2018年9月至11月,抽取了江西省4所高职院校管理人员为研究对象。纳入标准:高职院校的专职管理人员、兼职管理人员。排除标准:工勤人员和专任教师。

(二)方法

采用问卷调查法和访谈法。研究者现场邀请管理人员用统一指导语指导问卷的填写。研究对象采用匿名方式自行填写问卷。本研究共发放问卷220份,回收202份,有效回收率为91.8%。同时,对自己所在的高职院校管理队伍专业化建设情况进行详细了解,也对江西的部分高职院校进行了深入走访,访谈对象有曾任和现任的高校管理者、职能部门和各学院的管理者以及普通教师。

(三)研究工具

1.一般资料调查问卷。包括性别、年龄、职级、管理岗年限、学历、职称、入职途径、专业对口度等。

2.李克特量表。该量表包括提高管理人员自身管理专业化建设的认识程度、建立高效科学的选人制度、建立职责清晰的岗位制度、提高领导对管理人员专业化建设的重视程度、加强培训和进修力度、建立多元的等级薪酬管理等激励制度、建立科学合理的考核评价制度、加强管理人员的职业生涯管理等8个条目。采用Likert5级评分法,从没有影响到影响非常大分别计为1~5分,所有条目均为正向计分。分数越高,提示影响程度越高。

3.统计学分析。采用SPSS19.0统计软件进行统计分析,统计方法采用描述性统计分析,然后给予合理、详尽的解释。

二、结果

(一)一般资料

本研究共调查202名管理人员,其中,男性108人(占总人数53.47%),女性94人(占总人数46.53%)。具体情况见表1:

表1 高职院校202名管理人员的一般资料

从表1数据中可以看出,35岁以下管理人员居多,有68%多;主要是初、中级职称,且主要是科员和科级干部,65%的被访者从事管理岗位年限在5年以下,80%的被访者具备本硕学历;54.46%的被访者专业和工作能沾点边。59.41%的被访者都是大学毕业应聘分配到从事管理岗,作为家属和其他渠道安排的占了20%多,18.81%是从教师岗位转岗而来。

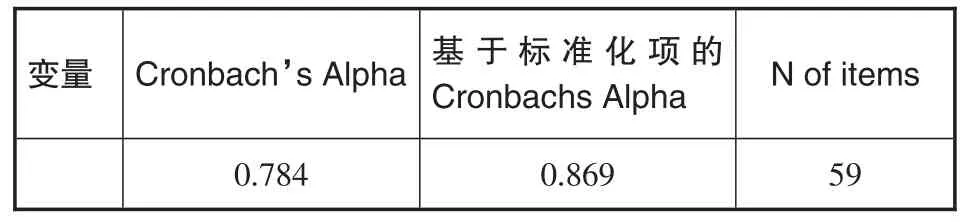

1.问卷信度分析。本研究利用所收回的数据进行Cronbach"sα信度检测。检测结果见表2:

表2 调查问卷信度检测

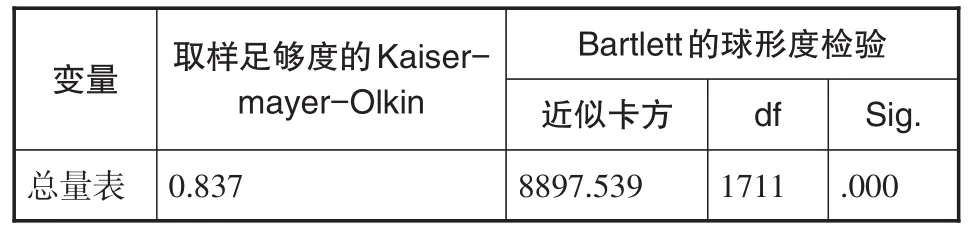

2.问卷效度分析。本研究主要检测汇聚效度,使用SPSS19.0进行因子分析。

在进行因子分析前,本研究首先测量调查问卷的KMO(Kaiser-Meyer-Olkin),经过SPSS计算,各变量和总变量的KMO值如表3中所示,可以看出总量表的KMO为0.837,大于0.8。同时,Bartlett的球形度检验为0.000,小于0.05,因此拒绝巴特利球形检验的零假设,说明数据适合做因子分析。因此,本研究设计的问卷合理有效,符合效度检验要求。

表3 KMO和Bartlett的检验

三、讨论

(一)高职管理队伍专业化建设现状分析

1.对高职管理队伍专业化建设重要性认识不足。关于高职学校对管理队伍专业化建设的重视程度,86.64%的被访者都认为学校对管理队伍专业化建设重视程度不够。说明管理队伍专业化建设的认识程度有待提高。96.53%的被访者认为高职院校管理队伍需要专业化发展。

2.高职管理队伍专业化不足。对管理队伍专业化的了解情况,只有16%的被访者表示非常了解,45.55%的被访者不太了解或不了解。调查显示,高职管理者学历层次参差不齐,主要集中于本科学历,占46.53%,硕士学历仅占33.66%,大专学历占17.82%,博士学历占1.98%。且初始学历为本科学历或专科学历的居多,也有一些年龄较长的管理人员的初始学历是中专学历。至于专业背景,有计算机、电子、音乐学、心理学等,管理学和教育学、人力资源管理学专业背景的人员不是很多,学历和专业对高职管理队伍专业化发展不是很有优势。再加上一些管理人员是从专业技术转岗而来,或者因毕业分配而来,缺少一定的教育管理经验。

在实际工作中,就职业晋升途径而言,56.93%的被访者是从教师系列晋升,只有16.34%的被访者是从非教师系列职称晋升。说明从教师系列职称晋升仍是管理人员晋升的主渠道。还有少量高层管理人员“双肩挑”的岗位。由于职称晋升的主通道是专业技术职称评定,无形中会把很多精力放在专业技术工作上,在一定程度上影响了管理人员管理工作专业化水平的提高。

3.高职管理队伍岗位设置不合理不利于专业化建设。虽然70.79%的被访者认为学校有管理队伍专业化建设相关规章制度,但在具体落实上,71.78%的被访者认为学校未按学生人数配备管理人员,72.28%的被访者认为管理人员存在人浮于事的情况。说明岗位设置不尽合理。

4.高职管理队伍的考核形势比较单一不能迎合专业化发展需要。55.94%的被访者表示学校对管理人员工作质量没有单独的考核、奖罚办法。56.93%的被访者对当前的考核评定方式不满意。显然,考核方式的不完善对管理人员专业化建设水平有很大负面影响。

5.高职管理人员培训机制不健全。41.58%的被访者从事管理岗入职前培训只有1个月以下,22.77%的被访者未经入职培训;29.7%的被访者从未进行过在岗培训,仅有27.72%的被访者表示有一个月的在岗培训。岗前岗后培训显然都不完善。

6.高职管理人员的薪酬待遇对专业化发展没有激励作用。40.59%的被访者认为工作动力源于工作压力,仅有27.72%的被访问者认为工作动力源于薪酬激励。高职管理人员按职务主要分高层、中层和基层管理人员。近一半被访者对工资福利水平不满意,25.74%的被访者表示很不满意。薪酬是物质激励的有效手段,薪酬杠杆作用没有发挥好,会影响高职管理人员的专业化建设。

7.高职管理人员缺少职业生涯管理。57.92%的被访者认为职业认同感一般。70.79%的被访者认为从事管理岗工作的发展空间一般,甚至有70.89%的被应访者表示没有发展空间。34.65%的被访者认为没有职业规划,31.68%的被访者有1~2学期的职业规划,有5年以上职业规划的仅有7.92%。只有职业生涯发展通道明朗,才能激发管理人员自我实现的需求。但高职院校能够为行政管理人员提供的职业发展通道较为有限。

对于工作中有待改善的地方,78.71%的被访者认为是职称工资,64.85%的被访者认为是待遇,占40.59%的被访者认为是工作环境,近20%的被访者表示是人际关系。

8.缺少高职管理人员专业化建设标准。被调查者普遍反映缺少高职管理人员专业化建设标准,对于制定管理人员专业化标准应该包括的事项,91.58%和90.59%的被访者认同专业知识和专业技能;认为从业资格证书应为一项标准内容的占被访者的84.65%,74.75%和73.27%的被访者认为专业精神和专业意识应作为标准内容之一;66.34%和60.89%被访者把专业团体和长期培训作为其中一项建设标准。

对于高职管理人员专业资格考核应考核哪些内容,92.57%的被访问者都认同应把管理学基础知识作为考核事项,其次是教育学基础知识、应变能力、人际交往能力、职业道德建设和职业基本技能。

关于高职管理人员应具备的素质,80%以上的被访者选择专业化意识和创新意识、信息意识和服务意识素质;关于高职管理人员应具备的基本能力,70%以上的被访者认同基本职业技能、管理能力和临场应变能力。这些调查结论,对制定高职人员专业化建设标准具有重要的参考作用。

9.缺少高职管理队伍专业化建设的相应学术指导机构。被调查者普遍反映缺少高职管理队伍专业化建设的相应学术指导机构。86.14%的被访者表示有必要成立管理人员专业委员会,67.82%的被访者表示如果成立管理人员专业委员会,会向委员会寻求帮助。

(二)高职202名管理人员专业化建设的影响因素得分比较

1.通过表4可见,提高领导对管理人员专业化建设的重视程度和建立多元的等级薪酬管理等激励制度的平均分最高,各为3.41分。从一个侧面暴露出当前领导对管理人员专业化建设的重视程度不够,薪酬仍是制约管理人员专业化发展的一个重要因素。

随着现代经济发展和社会进步,生产和服务第一线需要的应用型人才需求量大,高等职业教育得到长足发展,但由于长期以来,高职教育限制于低于本科的一个层次,在政策支持、办学条件等投入上远不及高等教育,加之很多高职院校是在中专校基础上升格的[4],前期管理不够规范,对管理队伍专业化建设的重要性更是认识不足。在很多高职院校,又相对更重视师资的专业化发展而非管理队伍的专业化建设。如,在人才的引进方面重视专业教师的引进,不断改善教师队伍的学历结构,强调教学科研在学校建设中的重要地位,并在薪资待遇等政策上向教师倾斜。对管理人员队伍建设却有所忽视,未能意识到高职管理工作对高职院校可持续发展和在愿景实现过程中所起的重要作用。

表4 高职202名管理人员专业化建设影响因素情况

据调查了解,高职院校管理人员的薪酬主要由固定工资和绩效工资构成,其中固定工资部分由国家统一制定,绩效工资由基础性绩效和奖励性绩效构成。基础性绩效占60%,主要体现地区发展水平等,真正起激励作用的是奖励性绩效。虽然管理岗位之间工作性质存在差异,但由于管理人员的工作质量很难量化,不能很好衡量工作完成的数量、质量和效益,造成奖励性绩效工资较多考虑职级、职业道德、任职年限、工龄等,存在只要工作不犯错误,完成本职工作,就能拿到用于激励的薪酬的现象。[5]加上高职管理人员较之专任教师工资水平收入普遍偏低,与外部机关公务员之间也存在明显差异,所以很难达到有效激励管理人员的目的。

2.对高职管理人员专业化建设影响排在第二的是建立职责清晰的岗位制度,平均分为3.39。根据调研显示,高职管理岗位上的大部分管理人员按照专业技术岗位兑现工资待遇。虽然有专技岗、管理岗、工勤岗等三种岗位划分,但在实际工作中存在边界模糊的现象。因职务核定数量有限,加上有的学院行政级别低,职务晋升比职称晋升要慢且难。同时,《事业单位岗位设置管理试行办法》对高职院校岗位条件设置有明确规定:“高校的专业技术岗位设置的比例占岗位总量不能低于70%”,岗位设置完成后,一部分专业技术岗位可以被聘任到高一级岗位上[6]。岗位设置管理给管理人员带来很大的困惑和心理不平衡,也给学院的行政管理工作带来很大的冲击和挑战。

高职管理人员一方面受编制职数有限的影响,职数少,人员多,竞争大。另一方面,有的学校人员结构不合理,甚至管理人员比专任教师人数多,造成管理人员工作多年,仍得不到晋升。在职称评定上,管理人员也面临科研成果、上课质量和数量远远不如专任教师的现实问题。高职院校给予管理人员的人文关怀有限,造成管理人员自我价值得不到肯定,工作积极性和主动性不足,导致管理人员队伍不稳定,限制了管理人员的专业化发展[7]。

3.排在第三的是建立科学合理的考核评价制度、加强职业生涯管理和加强培训和进修力度,平均分为3.35、3.34、3.33。调查显示,管理人员工作内容难以量化,考核难度较大。主要是从德能勤绩廉学等几个方面定性考核,考核方式单一,考核办法较为模糊,有的在评价打分时凭印象,讲人情关系,这样的考核不利于调动教职工的工作积极性。

同时,高职管理人员入职培训不是很规范,很多高职管理人员甚至没有经过入职培训。管理人员在岗培训缺乏系统性,覆盖面不够广泛。

4.提高管理人员自身管理专业化建设的认识程度平均分为3.32分、建立高效科学的选人用人制度的平均分为3.24分。只有从专业的角度确定选拔高职管理人员的专业、学历、经验等标准,从专业角度加强高职管理人员的管理,把合适的人放在合适的岗位,才能人尽其才,才尽其用。同时,管理人员只有树立专业化意识,朝着专业化方向努力,才能不断提高自身地位。

总之,高职管理队伍专业建设工作有待进一步提高。高职院校应不断加强领导对管理人员专业化建设的重视,进一步研究建立多元的等级薪酬管理等激励制度、高效科学的选人用人制度、职责清晰的岗位制度、科学合理的考核评价制度等,重点加强管理队伍职业生涯管理和培训进修力度,从而提升高职管理人员的专业化建设水平。

本研究囿于条件和时间,仅调查了江西省部分学校高职管理人员专业化建设现状,希冀日后能开展大样本、多中心的调查研究。