画情—傅抱石与郭沫若的交往

□ 万新华

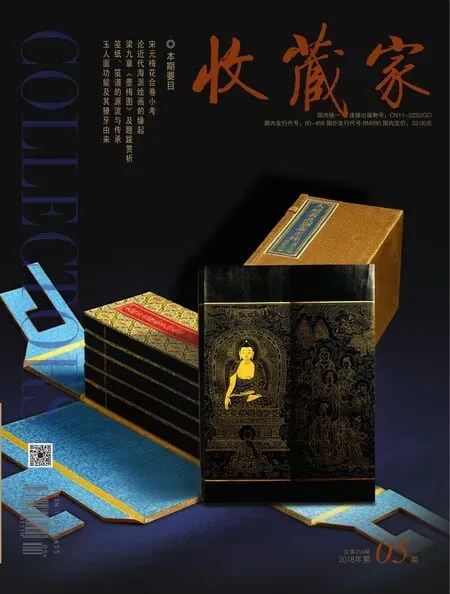

图1 1963年4月 郭沫若观看傅抱石作画

图2 南石斋 郭沫若为傅抱石画室题

傅抱石结识郭沫若是在1933年春天。当时,傅抱石刚入而立之年,东渡日本考察工艺美术,而郭沫若正流亡日本,蛰居于东京乡下从事中国古代史和甲骨金文研究。他由南昌旧友朱洁夫引荐而得见郭沫若,十分投契,遂成莫逆之交。他时常登门拜访郭沫若,求学讨教。郭沫若则十分喜爱傅抱石的聪明能干和勤勉好学,很信赖他的诚恳忠厚和认真踏实。1935年5月,傅抱石在日本银座松板屋举办为期三天的个展,高朋满座,好评如潮,其中也得益于郭沫若的力荐和奔走之功。

“七七”事变后,郭沫若秘密回国,撰写《在轰炸中来去》念及傅抱石并四处打听,不久临危受命出任国民政府军事委员会政治部第三厅厅长,主持抗日宣传工作。1938年4月,已辗转回到江西新喻老家躲避战火的傅抱石得到郭沫若电报,即启程前往武汉投奔,以额外中校服务员的名义在秘书室工作,投身于轰轰烈烈的抗战洪流之中,从事抗战宣传工作。从此,傅抱石一直跟随郭沫若左右,往来于株洲、衡阳、东安、桂林等地,经历了“武汉保卫战”“长沙大火”“桂林大轰炸”等一系列事件。1939年5月,傅抱石辗转来到四川重庆,寓居于巴县赖家桥。

郭沫若是傅抱石很多重要作品的最初欣赏者,也是他关于美术精神和艺术理想的倾听者。1942年夏,傅抱石在重庆夫子池励志社举办个人画展前夕,郭沫若受邀为展览画作题跋,给予了极大的支持,并寄予了莫大的期望:

统观抱石所示诸图,如屈原,如陶潜,如野遗与费密游,如鹤野题石涛画,似均寓有家国兴亡之意,而于忠臣逸士特为表彰。……抱石除书画篆刻之外,对于美术史及画论之类亦饶有研究。《顾恺之〈画云台山记〉之解释》《石涛上人年谱》为其最有创获之作。此外如《文文山年述》与《明末民族艺人传》之编译,均是有益的良好读物。像他这样孜孜不息、力求精进的人,既成者业已大有可观,将来的成就更是未可限量的。①

1947年10月27日,傅抱石画展在上海开幕。展览前夕,郭沫若撰写评论《勖抱石—为傅抱石画展作》,高度评价了傅抱石的绘画,赞美之情溢于言表:“他的才力丰裕,学力深厚,工力稳健。作画大有气魄而不荡逸规矩,时新机杼而不卖弄才气”,以韩愈“沉浸浓郁,含英咀华”评价其人其画。最后他还提出了诚挚的期待—希望他成为画坛中的杜工部:“一个真正伟大的画家必须成为人民的画家。以抱石的才力学力工力,于师法自然,沉浸古逸之余,必须透彻于人民的生活,以‘入地狱’的精神,从污泥中再开出莲花。把小我向大我中解放,一个人的成就然后才能够成为真正的大成。”②显然,郭沫若非常了解傅抱石的绘画艺术,同时也将傅抱石视为实现自己艺术理想的实践者。后来,傅抱石以自己锲而不舍的创新努力没有辜负郭沫若的殷切期盼,在政治力的强大规约下实现“小我”到“大我”的转变,成为20世纪中期中国山水画创作的领军人物。

图3 傅抱石 九老图纸本 设色 149.5×359厘米 1952年10月 郭沫若纪念馆藏

多年来,郭沫若十分欣赏傅抱石的才华,一直对傅抱石爱护有加:“抱石是个好人,是个书生,是个艺术家,而不是政治家。他有时可能对一些事情认识不清,感情用事,但他绝对不会损害别人。”③作为傅、郭两人真挚友谊的见证者,郭沫若秘书王廷芳曾说:“抱石先生自己一直把郭老视为他的前辈,他的师长;而郭老却一直把抱石先生当作他的同行、知己和兄弟。”④郭沫若不仅是傅抱石艺术上的知音,还是他政治生活中的知心朋友。1950年代初期,在思想改造期间,傅抱石由于历史问题受到误解,曾致信郭沫若叙说被人误解的烦恼和事实的真相。为此郭沫若做了种种努力,帮助释疑,澄清问题。1955年4月,傅抱石被推荐为江苏省政协委员,1956年1月又补为全国政协特别邀请委员,其背后就闪烁着郭沫若的身影。于是,傅抱石的政治身份得以确定,开始进入相对的政治安全期。1957年,傅抱石率领中国美术家代表团赴捷克斯洛伐克、罗马尼亚访问,应该也与郭沫若的运筹有关。1959年,傅抱石奉命为人民大会堂创作《江山如此多娇》,表明他已经完全获得了体制的信任,遂进入了1949年以后最得意、最顺心的阶段。客观地说,这一切都得益于郭沫若的提携之助。所以,有人曾感慨:郭沫若是傅抱石生命中的“贵人”(图1)。

作为傅抱石最敬重的师长和知己,郭沫若特别喜欢傅抱石绘画,一生为傅抱石画作题诗近40首,而傅抱石则专门为郭沫若作画达20余幅,足见他们之间的友谊之深。1958年12月,《傅抱石画集》由人民美术出版社出版,这是傅抱石第一部大型个人画册,其意义非同一般。画册开卷扉页,郭沫若题辞手迹赫然在目:

抱石作画别具风格,人物善能传神,山水独开生面。盖于旧法基础之上摄取新法,而能脱出窠臼,体现自然。吾尝言:我国画界南北有二石,北石即齐白石,南石则抱石。今北石已老,尚望南石经历风霜,更臻岿然。一九五七年五月十日,郭沫若题。⑤

这百余字的题辞概括了傅抱石绘画艺术的精髓。其中“经历风霜,更臻岿然”八字,包含了这位良师益友对傅抱石的爱护、勉励和鞭策。不仅如此,他还为傅抱石画室题名,手书“南石斋”(图2)。傅抱石每每北上京城,多要专门拜访他。傅抱石每有得意之作总要送给郭沫若欣赏,或赠予郭沫若。这些绘画作品也成了傅抱石、郭沫若之间良好的人际互动和真挚友谊的见证。

早在重庆时,傅抱石就赠送郭沫若绘画佳作《桐荫读画》等。郭沫若还专门为此写过一篇感情真挚的散文《桐荫论画》,将之一直悬挂于自己的书斋中。1952年11月,傅抱石以唐代白居易九老之典故精心创作了《九老图》(图3),祝贺郭沫若花甲寿诞,题云:“沫若先生、立群夫人惠政。一九五二年壬辰九月下浣,傅抱石写。”画面中,九老年高德劭,慈眉善目,精神矍铄,兴高采烈,仿佛回到了青春,他们或展卷观图,或沉吟赋诗,中心则六老围坐,饶有兴味地鉴赏把玩一只古鼎,此为暗喻,因郭沫若又名鼎堂,故云《九老寿鼎图》。主景绘松柏两棵大树,有“松柏长青”之意,其他如桌上摆着瑞菊和万年青,一老者手持瑶草灵芝等,皆为突出祝寿之主题。傅抱石惨淡经营,一丝不苟,处处可见其精微严谨之心。当然,郭沫若对《九老图》十分满意,从1953年初起一直悬挂于大客厅。此后,每逢郭沫若生日,傅抱石都会或大或小地画上一幅以表祝福,体现出他对郭沫若的敬重之心、感激之情。

图4 傅抱石 金刚坡下全家院子纸本设色 44.3×61厘米 1953年12月 郭沫若纪念馆藏

图5 傅抱石 郭沫若《舟游阳朔》诗意图纸本设色 51.5×72厘米 1955年11月11日 郭沫若纪念馆藏

1953年,傅抱石因为历史问题受到排挤,心情十分压抑,时常借绘画抒发愤懑之情。时已任政务院参事的好友朱洁夫来信嘱写烟雾中的金刚坡,引起了傅抱石的美好回忆。12月19日,傅抱石为朱洁夫创作完成《金刚坡下之雾》,并同时绘制《金刚坡下全家院子》(图4)呈送郭沫若。当晚,傅抱石函复朱洁夫,述及《金刚坡下之雾》的创作体会,并请他向郭沫若转达自己的心情:

洁夫兄:……我告诉您,就是今天我已为您工作了一整天—极其愉快的画了一整天,我可以保证好好地完成一幅您所需要的《金刚坡下》。……这在早上动手时是没有把握的。因为十几年来,我从不画这类主题,一来绝不容易掌握,二来也无此找难题目的必要。……经您这一提出,主观上我是共鸣的,但是怕一下子干起来,未必有何结果。如您所知道,我的画是要“碰”的。今天,我要感谢您的提出来,怀着极感奋的心情,准备动手。……我画两幅,也是由于您的启发。郭老是喜欢过我过去的几幅画的,迄今—多年以来,我还以郭老没有我的山水画为憾事。……昨天,您信上说到要请郭老题字,我们一商量,觉得何不也画一幅,呈郭老作纪念?所以开始时,只要求有一幅,午饭后,再要求另一构图。……“金刚坡下”是我一生最幸福的一个阶段,也是在国统区文化工作者在郭老领导下的一个唯一的据点。我万分惭愧,没有丝毫帮助什么—像我有您和郭老这些爱护我的人—我只有尽我将来的余生,竭力为人民服务。解放来,主观上我是尽力做了,当然万分的不够。此后我必矢志努力,死而后已。今天动手的两画,洁夫兄,我内心是如何的歉疚和如何的兴奋?……由于裱画店年内不得空,我只有将画寄您,连郭老的一张,也请您代办一下。……郭老一画,也乞您便中转上,最要紧的是将创作的起因和我的情绪转陈。不然,为什么突然画《全家院子》呢?⑥

这里,一种落寞酸楚的情怀跃然纸上,字里行间似乎是在向朱洁夫诉说着郁闷和痛苦。当然,他还一再提醒朱洁夫不要忘了向郭沫若说明创作《金刚坡下全家院子》的初衷。

1954年,为响应郭沫若纪念屈原的倡议,傅抱石特别以郭沫若新著《屈原赋今译》殚精竭虑地绘制《九歌图》册,用图绘的方式将郭沫若的翻译文字加以形象化,完成了文字与图像的呼应和转化,不得不说是一种良苦用心。这里,傅抱石利用绘画的途径完成了与郭沫若的积极互动。

1955年11月,傅抱石作成《郭沫若〈舟游阳朔〉诗意图》(图5)邮予郭沫若贺寿,题云:“沫公阳朔诗意。抗日战争期中,沫公游阳朔有诗,十余年来,属形诸笔墨。今写得此幅,邮奉博教,并祝千秋。乙未九月前两日廿五日,抱石南京并记。”1938年12月,郭沫若率领政治部三厅人员从武汉撤退桂林,泛舟漓江,作七律《舟游阳朔》二首,有云:“临流扣楫且高歌,拔地群山奈尔何。白马嘶风奔碧落,青螺负雨压长河。茅台斗酒奚辞醉,宣室丛谈不厌多。暂把烽烟遗物外,兹游我足傲东坡。”1942年4月,傅抱石曾绘作诗意图,十分精工。而是年,傅抱石以此诗意境作画,虽不再是早年的细致,笔墨十分潇洒,但不失谨严。图中群山拔地而起,多用浓淡相间的笔墨,纵笔向下直扫,写出了桂林喀斯特地貌特色。漓江江水盈盈,一高士泛舟悠游,独得其乐,即所谓“临流扣楫且高歌”“暂把烽烟遗物外”,诗画相宜,极富灵气。

1958年9月,郭沫若率领中国人民代表团访问朝鲜,历时四周,得诗四十八首,至11月6日先后发表于《人民日报》,时正郭沫若寿辰将至。傅抱石即以此创作,十日内先后完成了两件精心之作。其一,《拟〈朴渊〉诗意图》(图6),题识:“拟朴渊。雨余山气静,瀑白万丝悬。树密疑无路,宕奇别有天。笛声渊底出,霜色岭头燃。无数真娘在,啸歌天马巅。沫公游朴渊瀑布,敬写其意,即求教正。一九五八年十一月八日着笔,十日竟,傅抱石南京并记。”其二,《拟〈九龙渊〉诗意图》(图7),题识:“拟九龙渊。来到龙涎底,群山已觉低。千寻垂白练,万转下云梯。崖峭摩天立,渊深彻地厘。举杯邀玉女,为汝太嵚崎。游九龙渊瀑布八首之六。一九五八年九月下浣,沫公应邀率领中国人民代表团赴朝鲜访问,甚盛事也。历时四周,得诗四十八首,中朝友谊洋溢人间,夏历九月廿七日,乃公诞辰,正经营一图为颂,适读鸿篇,如开茅塞。昨日已得《拟朴渊》小帧,敬意犹有未尽,并呈此幅,谨博一粲。一九五八年十一月十二日,南京记,傅抱石。”

这里,傅抱石依郭沫若诗意,凭想像画胸中丘壑,山势雄伟,瀑布倾泻而下,满山红叶,游人指点江山,陶醉在如画的秋景之中,作风严谨精细。11月12日晚,傅抱石即致信郭沫若,汇报创作心得:

兹欣值我公华诞前夕,谨祝千秋万岁,为幸无量!拙作两帧,另邮呈上,伏乞鉴纳为祷,不知可供补壁之用不?本月三日,得于报上拜诵宏章,即着手酝酿,八日(夏历九月廿七日)至十日成《拟朴渊》一幅,昨日又率成《拟九龙渊》一幅。由于得自午晚之间,实至粗糙,体会浅薄,笔墨恶劣。唯中怀虔虔,幸不以草率见责也!⑦

图6 傅抱石 拟《朴渊》诗意图纸本设色 149.5×53.5厘米 1958年11月 郭沫若纪念馆藏

图7 傅抱石 拟《九龙渊》诗意图纸本设色 150×54厘米 1958年11月12日 郭沫若纪念馆藏

此外,傅抱石还叙述了一年来的工作概况,特别是创作毛泽东诗意画的设想,希望得到郭沫若的指点。字里行间,十分谦卑恭敬。他凭借长期从事唐宋诗意画创作的实践经验,以十天左右连续经营了两件大画,且无丝毫懈怠粗率之处,不可不谓“神速”,以致王廷芳在日记里十分感叹:《人民日报》11月6日才登完郭老访朝诗48首,傅抱石根据诗的意境所作之画,10天后就寄到北京。⑧

1960年9月,傅抱石率领江苏省国画写生工作团进行万里写生,11月6日参观重庆赖家桥全家院子。傅抱石故地重游,未免慨然。次日,他作成《全家院子》,题云:“全家院子。院子位重庆西郊赖家桥头,抗日战争期间郭老所领

导之文化工作委员会所在地也。于时国民党反动派对此备极摧残,幸在党的关怀支持之下,得以坚持。阳翰笙、何成湘两同志实始终其事。每当夏季,文艺工作者多聚于斯。周总理、徐冰同志,苏联费德林博士亦数数莅此。开国后,予曾写一图。昨日特往再访,至则几不能辨,盖已略事改筑,公社农科研究所设于此处,正在建设中也。予徘徊移时,门外小阜之上乃昔日同人种菜地,总理与郭老亦曾畅谈之处也。特收之图中,藉志怀想。出川十有四年,亟为写之。一九六〇年十一月七日革命节,傅抱石重庆并记。”在题款中,傅抱石详细叙述了全家院子的“革命史”,睹景思人,往事历历在目。在他的心目中,作为政治部第三厅和文化工作委员会办公驻地的全家院子俨然成了他与郭沫若师友之情的情感纽带。后来,他将故地重游所得印象再作《全家院子》(图8)呈送给郭沫若,题云:“全家院子。一九六〇年十一月六日,访重庆赖家桥侧全家院子,盖沫公抗日战争时期尝主文工会于此。至则屋舍略有变更,惟银杏巍然尚在。亟写之,博粲,抱石率记。”

图8 傅抱石 全家院子纸本设色 38×48厘米 1960年11月6日 郭沫若纪念馆藏

图9 傅抱石 峨山处处是机声纸本设色 28×40厘米 1960年10月 郭沫若纪念馆藏

图10 傅抱石 瞿塘峡纸本设色 18×54厘米 1963年5月 私人藏

图中,金灿灿的银杏高高地耸立着,全家院子掩映于树荫之中,大门、围墙、房屋忽隐忽现,但明亮而又突出,背后歌乐山金刚坡在烟云变幻中若有若无,风景如画。这是郭沫若重庆8年乡居生活的写照,自然引起了他的共鸣。郭沫若特别喜爱银杏树,1942年5月13日著述散文《银杏》,半个月后发表于《新华日报》。在郭沫若眼里,银杏是真善美的化身,是坚强正直的中国人的象征。傅抱石充分了解郭沫若的精神世界,紧紧抓住银杏树进行重点刻画,所以也能紧紧抓住郭沫若的心。这幅画后来一直挂在他的卧室,使他经常回忆起那段艰苦的岁月。

更值得一提的是,傅抱石写生前往峨眉山参观铁矿工地,感叹于技术之新奇,至乐山时与“培谦同志”谈论所见感受并提及郭沫若诗,后在重庆根据所得写成一画《峨山处处是机声》(图9),11月27日欣然补题:“一九六〇年十月下浣,自峨眉还抵乐山,得晤培谦同志,因举沫公昔日有句云:‘梦里峨眉山下路,垂杨深处有鹃声。’今日峨山大办钢铁事业,且土洋结合,技术新奇,欲题云:‘林阴深处有机声。’培谦曰:‘峨山处处是机声’,敬记之,求沫公一粲。廿七日谨识,抱石,重庆。”后来,傅抱石邮赠郭沫若祝贺其六十八寿诞。可见,傅抱石与郭沫若之情谊交契、用心用情的确非同一般。

1963年5月28日,傅抱石为郭沫若画扇《瞿塘峡》(图10),题云:“今日既为夫人写湘君,尚有余墨,乃放笔成此。忆昔在江户,曾以所作吕晚郊诗意(望江)承题,疑是瞿唐,并荷嘉许,计已三十年矣。愧德业之不修,有负长者之教诲。执笔滋惭,无以复加,而今而后,惟加紧改造思想,更高更好地为人民服务。乞求不弃,进而教之。沫公赐正,一九六三年五月二十八日南京记,傅抱石。”4个月后,傅抱石迎花甲之寿,郭沫若也以法书斗方及对联寄贺。书法题道:“服务人民,老当益壮;师法造化,锦上添花。抱石同志,年已周甲,画艺创造,到老不衰,服务精神,与年俱进,用赠此联,以资共勉。一九六三年秋,石沱生撰并书。”一前一后,傅抱石、郭沫若完成了心灵上的呼应。

图11 傅抱石 郭沫若《九龙渊》诗意图纸本设色 146×364厘米 1965年 郭沫若纪念馆藏

1963年秋,郭沫若迁居什刹海前海西街,《九老图》仍悬于大客厅正面墙壁,而对面也为同大的白墙。于是,郭沫若开始为谋划厅堂布置而有些烦恼。1965年1月,赴京参加全国人大三届一次会议的傅抱石拜访郭沫若,言语间谈及了厅堂布置之事。他欣然答应创作与《九老图》尺幅相当的作品用于装饰对面墙壁。由于已有创作郭沫若诗意画的前例,或许操作起来来得方便,他再次以《九龙渊》诗为题构思(图11),重峦叠嶂,丛林凝翠,双瀑并泻,奔突咆哮,山鸣谷应,远山无尽,气象万千。画面上山峦起伏,云飘雾绕,瀑布自天际飞流直下,奔腾于群峰之间,前景一巨石矗立,雄浑伟岸,崖头霜叶纷披;山涧上,一行游客驻足而立,临风眺望,烂漫秋色尽收眼底。题云:“沫公、立群夫人垂赏,即乞诲政,一九六五年春,敬写《九龙渊》诗意,傅抱石南京并记。”钤印:白文方印“抱石之作”、朱文长方印“乙巳”、白文方印“一九六五”、朱文方印“不及万一”。

由于亲眼目睹过天池飞瀑和镜泊湖飞瀑,傅抱石再次经营《九龙渊诗意图》体会自然不同。他将创作《镜泊飞泉》的激情运用于此次创作中,完全呈现出其晚年山水画雄伟恣意的笔墨风格。山石以散锋横扫,皴笔粗放;飞瀑则着墨不多、纯以留白而出,水雾升腾,纵横跌宕,气象壮阔,显示出无穷的张力。无疑,傅抱石是用心、用情在创作这一大幅作品,特意谦虚地钤盖原本一直用于毛泽东诗意画的朱文方印“不及万一”,这是他唯一的一次例外。郭沫若看后十分满意,立刻派人送往荣宝斋付裱装框悬挂于大会客厅正面的墙上。多年之后,郭沫若次女郭平英仍感慨万分:“那用水墨皴擦点染的高山流水,并非九龙渊的写实,而是沫若诗情与抱石画意的交响,是诗人与画家三十余年友情的汇集。”⑨2月14日,傅抱石还专门致信王廷芳,对装裱等事宜作了细心的交代,足见其慎重用心:

另邮寄拙画《九龙渊诗意》一幅,乞收。如承郭老付裱时,有两点请烦注意:一、中央大瀑布梢下松树中和左边瀑布中,有几处小补缀处,付裱时要交待注意。二、此幅面积比“人物”(即《九老图》)低四公分,但比“人物”长五公分余,相差不大,可以裱的和“人物”同样大。东西相对悬挂,是看不出来的。⑩

在30多年的交往中,郭沫若和傅抱石亦师亦友,情谊深长,或书或画,相互砥砺,携手并进。所以,傅抱石与郭沫若的书画交往,绝不是一般意义上的应酬活动,或馈赠祝寿之作,从未雷同,皆为纯粹的经营创作;或是写生途中的采风所得小品,隐有汇报之意,处处显现出傅抱石的恭谨、不苟之心。绘画,成为傅抱石与郭沫若联系互动的重要方式,也不啻为传递情谊的最佳纽带。

注释:

①郭沫若《题画记》,《傅抱石研究文集》。

②郭沫若《勖抱石—为傅抱石画展作》,《大公报》1947年10月23日。

③④⑩王廷芳《记郭沫若与傅抱石的真挚友谊》,《傅抱石先生逝世廿周年纪念集》。

⑤⑥⑦⑧叶宗镐《傅抱石年谱(增订本)》。

⑨郭平英《郭沫若与傅抱石:交相辉映诗画魂》,《新文学史料》1999年第6期。