徐氏木偶与漳州民间文化

□ 李雪

开坯

定形

2018年2月6日,“匠心传承—徐竹初、徐强父子木偶艺术展”在中国国家博物馆开幕。此次展览展出了300余件(组)徐竹初、徐强创作的木偶艺术作品,全面系统地展现了国家级非物质文化遗产“漳州木偶头雕刻”的艺术神韵与文化内涵。

漳州木偶雕刻及制作是以师徒相继的形式流传,尤其以家族传承为主,其中徐氏木偶作品以福建“北派”布袋木偶为主,兼及提线木偶、铁枝木偶,表情丰富细腻,衣饰精致严谨,在200余年的发展历程中深得闽南人的喜爱。

一、雕偶世家

布袋木偶,又名“指头木偶”“手托木偶”“掌上木偶”等,明末清初已在福建地区流行。布袋木偶头部中空,颈下缝合连缀四肢的布内袋,内袋外根据角色穿着不同戏服。演员将手掌伸入布内袋,五指分别撑起头部及左右臂,相互协调操纵偶人表演各种动作。早期木偶戏台仅能容纳两位表演者同时表演,因此这时的布袋木偶尺寸普遍较小,约6寸(20厘米)左右。

徐氏太祖徐梓清(1768~1858年)是徐氏木偶雕刻可追溯的第一代艺人,他于清嘉庆十二年(1807年)在漳州北桥一带(今大同路)开设了木偶、神像雕刻店,店号“成成是”。继徐梓清之后,第二代传人徐和(1807~1904年)与第三代传人徐骆驼(1842~1923年)先后承袭家业。第四代传人徐启章(1890~1964年)继承祖业创办木偶、泥偶雕刻店,名为“自然”。

图1 徐氏布袋木偶城门官钱如命

图2 徐氏布袋木偶包拯

第五代传人徐年松(1911~2004年)于1946年在漳州新桥头开设木偶店,取名“天然”。这一时期的木偶戏台可容纳三至五人同时表演,木偶的尺寸也随之增至8寸(26厘米)左右。由于此时漳州木偶戏已改用京剧唱腔多年,因此被称为“北派”木偶戏,与泉州以南调为唱腔的“南派”木偶戏加以区分。徐年松在漳州当地极富声望,是“北派”木偶雕刻艺术家的佼佼者,他创作的木偶作品古朴圆润,取舍得当,体现出扎实的写实功力,与泉州“南派”木偶雕刻艺术家江加走并称为“南江北徐”。

由于生活需要,旧时木偶雕刻艺人通常还参与当地寺庙塑像、泥偶玩具的制作以及寺庙壁画、家具漆画描绘等工作,因而他们在雕刻木偶形象时能广泛汲取其它艺术门类的制作技法与风格元素。目前,在漳州的南山寺、东岳庙内还能见到徐氏木偶雕刻第五代传人徐年松的泥塑作品。

修光

上土

裱纸

补土

开脸

盖蜡

徐氏木偶雕刻第六代传人徐竹初,1938年出生,我国首批国家级非物质文化遗产“漳州木偶头雕刻”代表性传承人。在秉承徐氏木偶雕刻技艺的基础上,徐竹初融入了自己对传统艺术与现实生活的感悟,将传统漳州木偶布袋戏中的100余种木偶造型发展至如今的五六百种。为适应较大舞台演出及电影制作的需要,徐竹初将木偶尺寸进一步增大至1尺(33厘米)、1.2尺(40厘米)乃至1.5尺(50厘米),并将传统戏曲、民间神怪故事、佛道教造像等元素融为一体,将人物表情细节进行夸张,发展出“以形写神”的雕刻特点。徐竹初木偶雕刻以生角、旦角、丑角最为精彩,形象生动鲜活,感情细腻,颇具舞台张力,代表作有“白阔”“小生”“佳人”“鼠丑”“严世藩”“城门官”(图1)等。

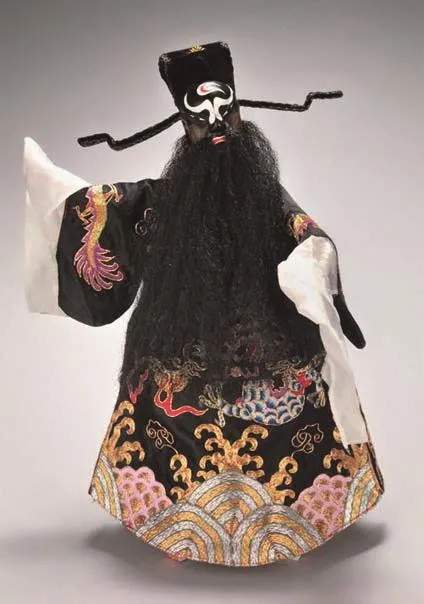

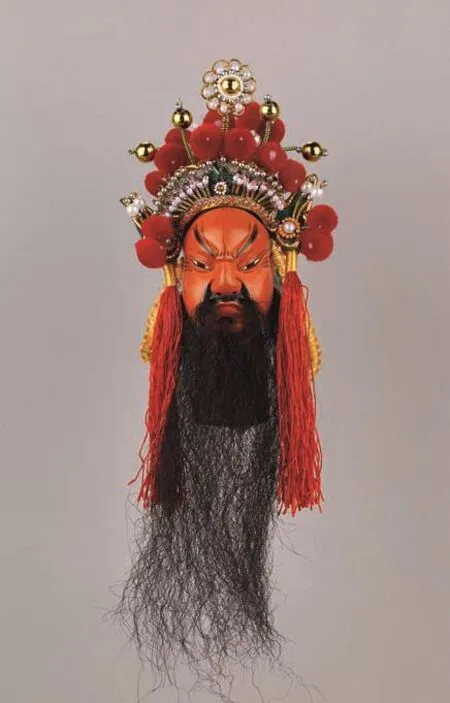

徐氏木偶雕刻第七代传人徐强,1965年出生,福建省非物质文化遗产代表性传承人。徐强继承了父亲徐竹初木偶雕刻艺术“以形写神”的精髓,同时又吸取了当代美术的表现技法,发展出装饰性强、更具艺术冲击力的新造型。徐强以制作花脸、天神、鬼怪等角色见长,根据文学作品或民间传说等对传统神仙鬼怪的造型进行艺术再加工,将现实生活中的各种形象进行夸张重构,塑造出的木偶形象异彩纷呈。他的代表作有“霸王项羽”“四海龙王”“美猴王”“千里眼”“顺风耳”“雷神”“电母”“包拯”(图2)等。

二、漳州布袋木偶的制作过程

木偶戏是我国戏剧表演的一个独特的剧种,而木偶雕刻及制作则是支撑该剧种的重要基石。作为我国工艺美术技艺的重要门类,木偶雕刻技艺在民间代代相传,并形成了一套严谨的制作流程。

徐氏木偶制作以布袋木偶见长,兼做提线木偶与铁枝木偶。作为漳州“北派”木偶制作的代表,徐氏木偶完整地体现了闽南木偶的传统制作工艺,无论是选材与雕刻,还是裱绘与服饰,都展现出一丝不苟的匠人精神,被誉为小器大作的典范。其制作过程如下:

1.选材:闽南盛产樟木,因其防虫防腐易保存,质地轻软便于雕刻与演出,被认为是木偶头雕刻的最佳木料。

2.开坯:使用小斧将木料以鼻和双耳为顶点砍成桃型,并将颈部掏空。

3.定形:使用圆刀大致刻画出木偶的“五形三骨”。“五形”指双眼、口、鼻(二鼻观)。

“三骨”指眉骨、颧骨、下颌骨。

4.粗刻:使用平刀雕刻出细部特征。

5.细刻:使用平刀修饰出五官等细部表情,完成整个木偶头的雕刻。

6.修光:使用平刀横削表面,并用鱼皮纱布、玻璃等打磨抛光。

7.上土及裱纸:将牛皮胶加热并添加细土(金门黄土)制成特制土,修饰在木偶头表面,使其表面更加饱满光滑。之后将绵纸裱糊在外层,用于保护木偶头,并便于日后翻新。

图3 成品

8.补土:使用特制土或木屑修饰细节,让木偶头结构及面部特点更加清晰。

9.上粉:使用特制配方调配的白粉涂刷底色。

10.开脸:使用矿物质颜料勾画木偶面部特征。

11.盖蜡:传统木偶剧使用煤油灯照明,因此在木偶表面打蜡会让木偶看上去更加新鲜亮丽。而现代木偶剧使用灯光照明,蜡质表面会让木偶在表演过程中产生眩光,影响演出效果,因此现代木偶制作过程中,该步骤改用喷漆。

12.栽胡须、头发:通常根据木偶的性格特点采用真人发、牦牛毛、尼龙、仿真发等材料制作木偶的胡须或头发(图3)。

13.梳头:用牛皮胶(部分细小发束使用白乳胶)将木偶头发固定在木偶头上,然后根据角色特点制作出不同的发型。

图4 徐氏布袋木偶服饰绣片

图5 徐氏布袋木偶雷万春

14.雕刻木偶手脚

15.穿布内套:将木偶手脚缝缀在白色棉布布袋周边,与木偶头缝制在一起。

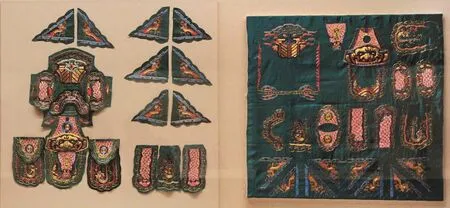

16.缝制木偶服装:传统漳州木偶服饰以绸缎为主要面料,其上采用漳州手绣工艺进行装饰。首先,艺人按照图版将所有服饰纹样绣制在同一布料之上,之后按版样进行裁剪,最后缝制出成衣。早期漳绣是民间女红,多以家学方式流传。这时期漳绣木偶衣着款式单一,后经过徐氏家族的努力,漳绣服饰与木偶形象的结合度更高。

漳绣是我国著名的民间刺绣工艺,是漳州织造史上三大著名工艺之一,采用民间剪纸为绣稿,绣稿大都出自名画师之手。刺绣的工具与原料考究,绣线使用真丝线与金银线,刺绣针法有缠针、扣针、抢针、叠针等70余种,其中空心打籽绣和垫凸金绣是漳绣特技。明清两代,漳绣与漳绒一直作为皇家贡品进贡中央(图4)。

17.做帽盔/头面:根据人物服饰制作帽盔或首饰。

三、徐氏布袋木偶的文化内涵

漳州布袋木偶戏因采用来自北方的京剧、汉剧、昆曲等剧种的念白唱腔,故称为“北派”木偶戏,这与以梨园戏、芗剧(歌仔戏)为唱腔的泉州“南派”布袋戏形成了鲜明的对比。漳州“北派”木偶戏大体遵循我国传统戏曲的角色生、旦、净、丑的分类原则,因采用北方戏曲紧凑的锣鼓节奏,故其武打戏尤为精彩,广受当地民众喜爱。

漳州布袋木偶戏艺术自明代开始繁荣,至清代末期发展至高峰。其时不仅出现了福春班、福兴班这样知名的戏班,甚至成立了开宗立派的演出团体。在不断吸纳戏曲艺术的同时,漳州布袋木偶戏移植、改编、创作了大量演出剧目。徐氏木偶充分发挥木偶制作可塑性强的优势,将人物性格特点融入木偶头雕刻之中,赋予每个木偶形象以独特的戏曲艺术内涵(图5)。

随着时代的发展,徐氏制偶家族历代传人不断调整着木偶表现手法,除了传统戏曲人物造型,还根据漳州民间信仰人物形象以及其他通俗文学中的神仙鬼怪形象发展出了若干独立的木偶形象,成为漳州民俗艺术的代表,同时也体现出漳州民间文化的丰富多彩。

图6 徐氏布袋木偶关羽

图7 徐氏布袋木偶钟馗

历史上,闽南地区经历了4次较大规模的中原汉人入迁。汉人与当地的闽越族融合形成了今天的闽南民系。闽南地区位于我国沿海地带,地处异域文化交流的前沿,因此当地民众更加渴求精神上的稳定。丰富多彩的民俗仪式与庆典活动成为他们在民族历史和文化空间中自我定位的重要坐标。如今的闽南文化是中华文化的一个重要支系,影响着我国福建南部、台湾等地以及新加坡等海外地区。徐氏布袋木偶中有许多反映当地民间文化与信仰的人物,如代表中原信仰文化的关公(图6)、钟馗(图7),代表闽南信仰文化的妈祖,以及代表漳州本地信仰文化的开漳圣王、保生大帝、三平祖师等,从客观上反映了漳州民间文化杂糅的特点。

宋代皇帝对各种历史人物及地方名人进行的敕封,在全国各地都掀起了一场造神运动,诸如关公、钟馗等一批信仰正是在宋代开始了大范围的传播。关公、钟馗等中原信仰因其信仰与文学并存,故传入福建的确切时间尚待考证,但根据明代地方志的记载,可以确定明初以降关公、钟馗等中原信仰已植根漳州,且信众人数众多。关公信仰甚至成为漳州乃至闽南地区的最重要的信仰之一。

漳州地处福建东南部,自古信鬼尚祀,因而宋代皇帝对漳州以及闽南地区地方神的敕封也大大推动了这些地方信仰的传播,如陈元光(开漳圣王)(图8)、吴(保生大帝)、杨义中(三年平祖师)等人都是有宋一代经过漳籍朝官的推荐,最终被中央朝廷认可加封从而被神化的。

木偶从其诞生之时就被当作通神的工具,因此在祭神消灾活动中扮演着重要的角色。南宋时期,漳州地区木偶戏风靡,以致于时任漳州知州的朱熹都要下令禁演木偶戏。目前,每逢岁时节庆、安土送煞等重要活动之时,漳州当地仍保留着表演酬神戏与驱鬼戏的习俗。徐氏木偶从漳州布袋木偶戏中而来,随着时代的发展其文化内涵日渐丰富。也正是因为有这样的文化滋养,徐氏木偶才能在200余年的风雨发展中保持着旺盛的生命力。

图8 徐氏布袋木偶“开漳圣王”陈元光