不同组配方式的尾叶桉与巨桉杂交种生长与适应性分析

莫继有,王建忠,刘 鑫,潘智强,兰 俊,谢献锋,罗建中

不同组配方式的尾叶桉与巨桉杂交种生长与适应性分析

莫继有1,王建忠1,刘 鑫1,潘智强1,兰 俊1,谢献锋1,罗建中2*

(1.广西国有东门林场,广西 扶绥 532108; 2.国家林业局桉树研究开发中心,广东 湛江 524022)

尾叶桉与巨桉的杂交种具有显著的生长和适应性优势,是世界上应用最广泛的杂交种。本研究以两树种间正交、反交、回交、测交等不同交配方式配制的6种类型杂交种为遗传材料,分析了它们1 ~ 9.5 a的生长表现,结果表明:不同类型杂交种、不同林龄时的材积生长量均存在显著差异,但保存率差异常不显著。研究的8类交配组合具有显著的特点,按速生性可以分为3个类型,不同类型之间的差异在25% ~ 95%之间;种间杂交子代显著优于种内交配子代,正交和反交子代间没有显著差异;不同类型杂交种的适应性在5年生之后才趋于稳定。研究结果可为桉树杂交种适宜组配方式的选定、制定合理的杂交种育种策略提供理论依据。

杂交种;尾叶桉;巨桉;组配;生长

桉树()杂交育种在桉树的遗传改良中发挥了巨大的作用,使桉树人工林的产量在短时间内大幅提升。目前世界上的桉树人工林大国如巴西、中国、南非等的主要造林品种几乎都是杂交种[1-3],杂交育种是这些国家桉树育种的重要方法[3-5]。在桉树的杂交种中,尾叶桉与巨桉的杂交种则是目前世界上种植最广泛的品种,它的速生、环境适应性强、木材的质量优良等特点,让它成为这些国家的最主要良种来源[3-5]。

然而,在已有的报道中,在尾叶桉(.)与巨桉()杂交所产生的大量优良杂交种品种,几乎均来自于它们的杂种子一代(F1)[1,5-6]。在植物育种中,为了达到特定的育种目标,除了目前桉树育种中广泛采用的双向轮回选择(RRS)后的F1代育种方式外,还有回交、测交、F2等多种组配方式,因为不同的组配方式可以达到强化、稀释、综合某些性状的效果[7-9]。在尾叶桉、巨桉这一对优秀的亲本间,若采用更多的组配方式,可能在重要的性状改良上取得更好的效果,以更加充分地发挥这对亲本的育种潜力。目前在桉树中未见相关研究的报道,甚至在林木中这类研究也鲜见。

本研究以尾叶桉和巨桉间正反交、回交、测交等多种组配方式的杂交子代为研究对象,获得它们在我国桉树主产区近10年生的生长数据,以研究不同组配子代的生长、适应性的遗传特点,以及不同组配方式间的相互关系。期望以此加深对这两个优秀树种杂交育种的理解,并为深入了解组配方式的改变对林木杂交育种效果的影响,为丰富杂交育种的方法、制定新世代桉树育种策略的提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 遗传材料

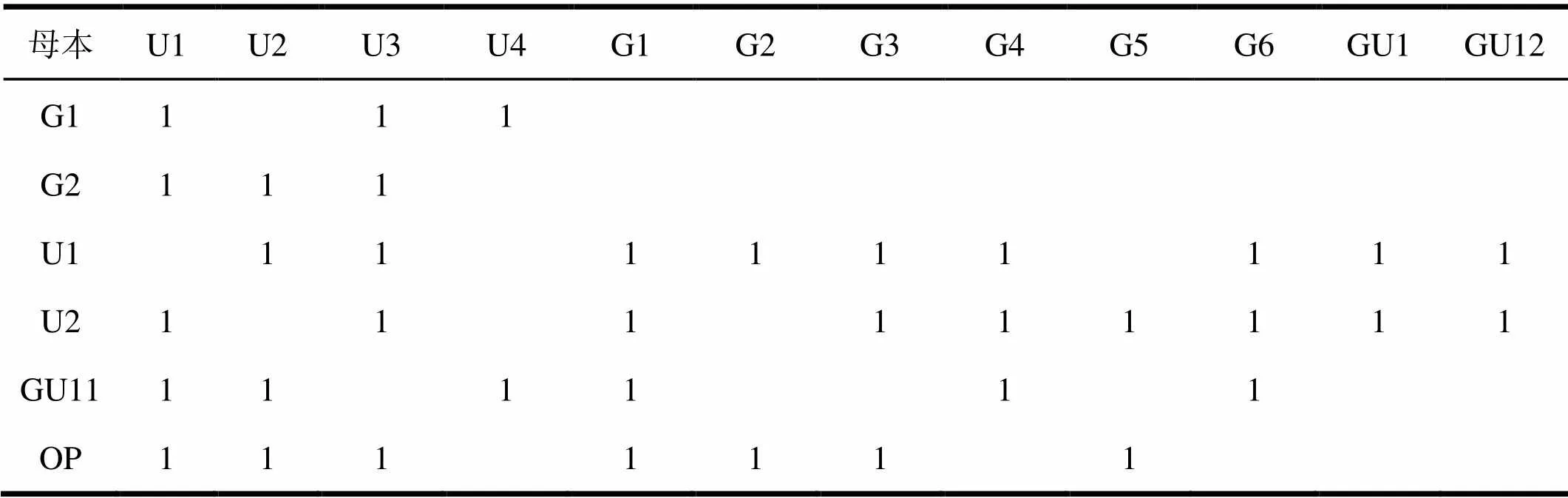

遗传材料为以尾叶桉、巨桉、巨尾桉(Í.)为亲本的人工控制授粉子代和自由授粉子代。亲本中(表1),含尾叶桉4个(U1 ~ U4)、巨桉6个(G1 ~ G6)、巨尾桉3个(GU1、GU11 ~ GU12),均选自广西东门林场获得的优良无性系或当地种源测定林中的优良单株。本研究中分析的子代共40个家系,分为8个组合类型,各组合类型的家系分布如下:

组合1:巨桉Í尾叶桉,简称:GÍU,共6个家系;

组合2:尾叶桉Í巨桉,简称:UÍG,共10个家系;

组合3:(巨桉Í尾叶桉)Í尾叶桉,简称:GUÍU,共3个家系;

组合4:(巨桉Í尾叶桉)Í巨桉,简称:GUÍG,共3个家系;

组合5:尾叶桉Í (巨桉Í尾叶桉),简称:UÍGU,共4个家系;

组合6:尾叶桉Í尾叶桉,简称:UÍU,共4个家系;

组合7:巨桉自由授粉,简称:Gop,共4个家系;

组合8:尾叶桉自由授粉,简称:Uop,共6个家系(另有3个母本未在表1中列出);

表1 杂交种的交配组合表

1.2 试验地与试验林

试验林定植于1988年5月,试验地在国有广西东门林场雷卡分场内(22°24′ N,107°54′ E),海拔高度约150 m。当地属南亚热带季风气候,年均气温21.3℃,最热月(7月)的平均最高气温33℃,最冷月(1月)的平均最低气温9.6℃,偶有霜冻;夏季降雨,平均年降雨量为1 250 mm,夏季有遭受台风侵袭的威胁。

试验采用单株不连续小区设计,15个重复,株行距2.0 m × 3.0 m。试验立地极平坦,坡度不超过1°,为广西东门地区典型的砖红壤性红壤。试验林地采用机械全垦整地,然后机械开种植沟。所有试验苗木于1988年7月23日施用N100P50K50肥料,其中各肥料分别为:尿素(含N46%)、三倍超级磷酸盐(含P19.2%)、氯化钾(含K50.0%),施肥量为:N、P、K肥分别为130、156、60 g∙株-1。施肥时在距离苗木两边约30 cm处的两个小穴内施放肥料,然后覆土。

1.3 试验林调查方法

每年调查试验林的生长数据,调查的性状包括:存活状况(保有率,sur)、树高(Ht)及胸径(DBH),本研究选用的是1年、2年、5年和9.5年生数据。胸径的测量工具为测树钢围尺,数据精确到0.1 cm;树高的测量工具为1、2年生用测高杆、5 a后用超声波测高测距仪(Vertex Ⅲ,瑞典生产),数据精确到0.01 m。

1.4 数据统计与分析方法

(1) 数据分析模型:

Y=+R+ t+f+

其中:Y为观察值;为总平均值;R为第个重复的效应;t为第个组合的效应;f为第个家系的效应;ε为随机误差。

(2) 材积计算采用如下公式:

=1/3Í (/2)2Í

其中:为单株材积(dm3);为圆周率;为树木胸高处直径(cm);为树高(m)。

(3) 数据分析

数据分析采用SAS软件(The SAS system for Windows, release 8.01);数据处理时,个别残差过大的数据视作植株缺失,未参加分析。

2 结果与分析

2.1 组合水平生长量

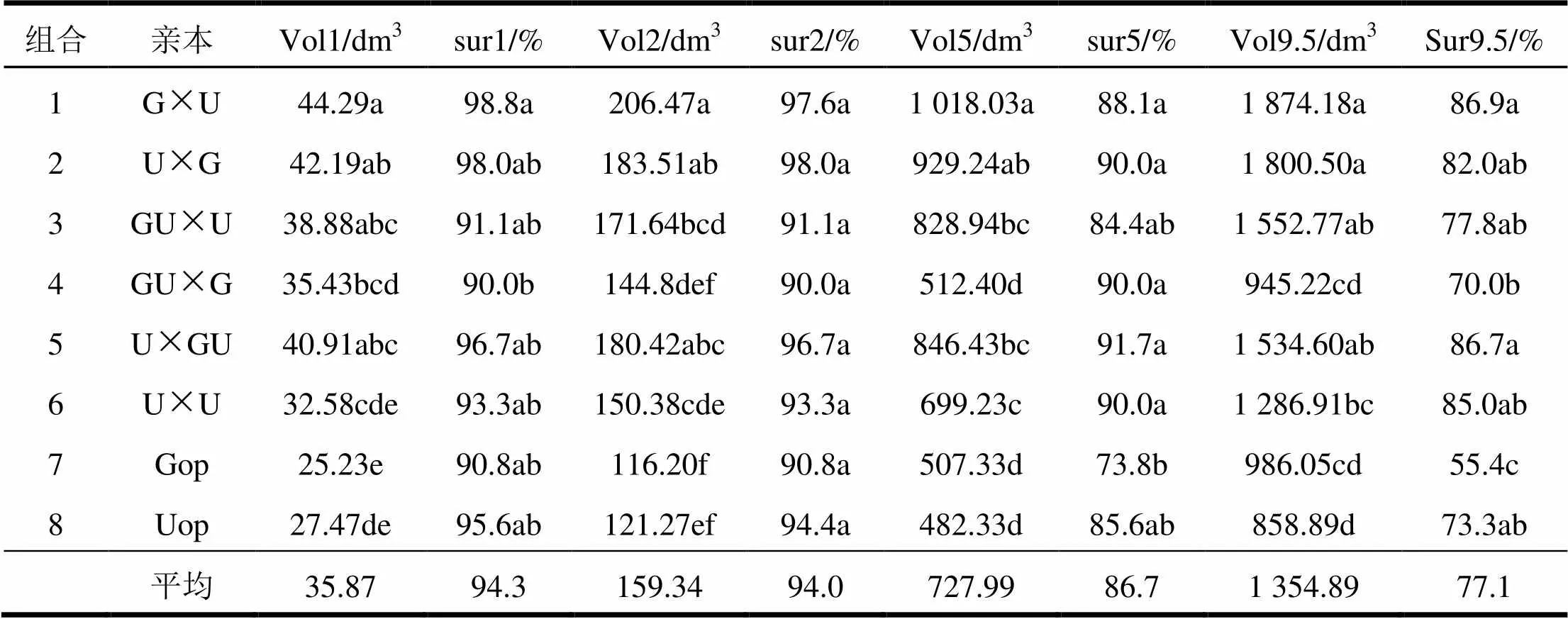

分析表明,8类组合在所研究的4个林龄的材积均存在显著差异(表2)。按生长量的大小,8类组合可分为3个特征明显的组:3个组之间差异显著,而组内的类别间没有显著差异。其中第一组为生长量最高的组,包含:GÍU和UÍG(组合1、2),它们是尾叶桉和巨桉间的正交和反交,生长量优势显著而稳定,它们的材积在各个年度均是所有组合中的前2名。第二组的生长量居中,包含了GUÍU、UÍGU和UÍU(组合3、5、6),它们是:尾叶桉对巨尾桉的测交、巨尾桉对尾叶桉的回交、尾叶桉的种内异交,其中,组合3和组合5的材积生长量一直非常相近,而组合6材积略小。第三组为平均生长量最低的组,包含的3个组合为:GUÍG、Gop和Uop(组合4、7、8),它们是巨桉对巨尾桉的测交、巨桉的自由授粉、尾叶桉的自由授粉;这3个组合在1年和2年时的生长量差异显著,而在5年和9.5年时差异已不显著。

这3组间的生长量差异较为稳定:第一组比第二组在1、2年生时高约15%,在5、9.5年生时高约25%;第一组比第三组在1、2年生时高约50%,在5、9.5年生时高约95%。

表2 8类组合在1年、2年、5年和9.5年生时的材积、保存率及其邓肯分析

注:同列数据后不同小写字母表示差异达0.05显著水平,下同。

在正常情况下,保存率是反映品种环境适应性的重要指标,因此本研究用保存率来评价品种对测定所在地环境的适应性。

在方差分析结果中,8类组合的保存率在1、2和5年生时差异均不显著(﹥0.05),而在9.5年生时达到极显著差异(﹤0.000 1)。在数值上,1年和2年生时,所有组合的保存率均在90%以上(表2),总体平均值分别为94.3%和94.0%,体现了尾叶桉、巨桉及其杂交种优良的早期适应性。5年生时,总体平均值下降到86.7%;组合间的差异加大,保存率最高的组合5仍然高达91.7%,而组合8的已下降为73.8%。9.5年生时,保存率的总体平均值为77.1%,而组合7的下降到55.4%,有4个组合在82.0% ~ 86.9%之间,有3个组合在70.0% ~ 77.8%之间。此外,9.5年生时,生长量最低的组合7和组合4的保存率大幅度下降约20.0%(表2),成为保存率最低的2个组合,而组合8 的保存率为倒数第3。与这个林龄时的生长量一样,它们成为保存率最低的3个组合。

由保存率的特点可以看出,尾叶桉、巨桉及其杂交种的适应性,在2年生以前均较强,组合类型间无显著的差异;而到5年生时差异逐渐显现,9.5年生则可以清晰看到:巨桉的适应性显著降低,不仅低于所有杂交种,也低于尾叶桉纯种。

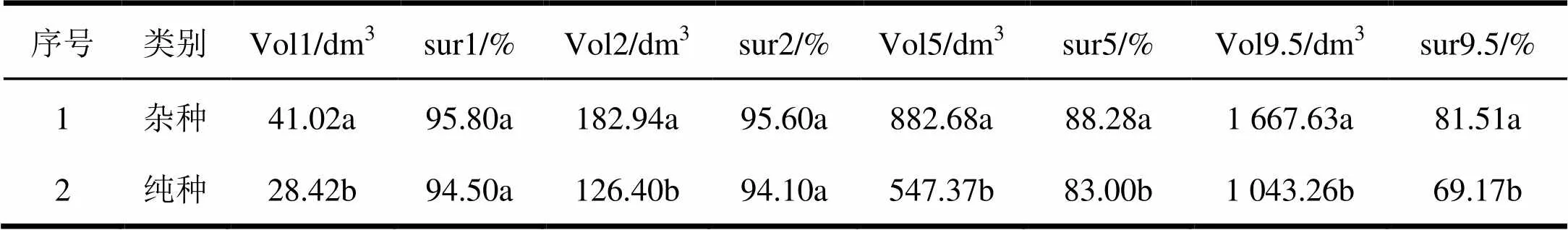

2.2 纯种与杂种

在测定的8类组合中,作为纯种的有3类,分别为组合6、7、8,其他组合均为人工杂交种。其中,组合6为控制授粉的尾叶桉异交子代,组合7、8分别是巨桉和尾叶桉的自由授粉子代。分析结果表明:在总体上,无论是生长量还是保存率杂交种均显著优于纯种(表3)。生长量的优势从1年生时即显现,随着林龄增大而差异加大:在1、2年生时,杂交种材积比纯种高45%左右,而到5、9.5年生时,这个差距均为约60%(未列出)。

值得指出的是,在纯种内的组合间亦存在显著的差异,控制授粉的组合(组合6)在速生性和适应性上均优于自由授粉纯种(组合7、8),特别是到5年、9.5年生时差异尤其显著(表2)。同时,虽然杂交种总体上均具有显著的优势,但不同的杂交种不同组合间也有显著差异,一些杂交组合的表现甚至不如自由授粉纯种,如:组合4的生长量在2年生至9.5年生间逐渐落后于组合6和组合7;到9.5年生时,组合4的保存率也已落后于组合6和组合7(表2)。这说明:在杂交制种时,除了选择种间或种内交配,组配类型的选择也对杂交子代具有重要决定作用。

表3 杂交种与纯种在4个林龄的生长表现

2.3 正交与反交

本研究样本中有两对正交和反交的组合:组合1和组合2为尾叶桉(U)和巨桉(G)间的正、反交;组合3和组合5为巨尾桉(GU)和尾叶桉(U)间的正反交。这两对正反交组合之间的生长量和保存率均一直极其相近(无显著差异),虽然在U与G的组合里GÍU(组合1)的生长量略高于UÍG(组合2);而GU与U的正、反交组合的生长量随着林龄变化而有交替变化,但它们的生长量、保存率在4个林龄也均未出现显著差异(表2),由此说明:尾叶桉与巨桉间杂交制种时,正交与反交不对速生性和适应性产生显著的影响。

2.4 稳定性

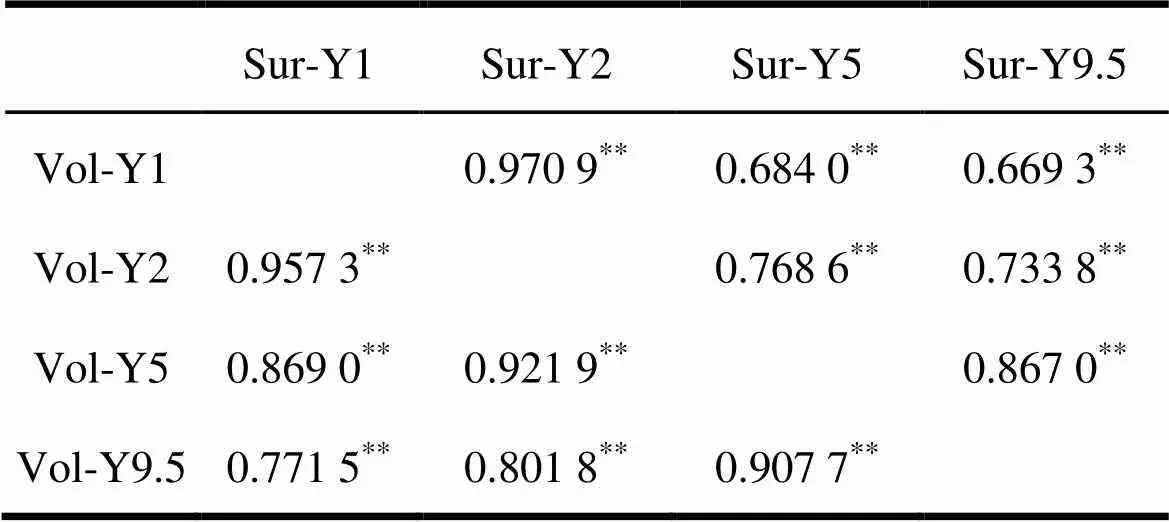

相关性分析结果显示,在家系水平的材积、保存率在年度间均呈显著相关(表4)。材积的年度间相关系数总体大于保存率的,但两者差异特点不同:材积的年度相关随着林龄差异的增大而增大,如2年生材积与1年、5年、9.5年的相关系数分别为:0.970 9、0.921 9、0.801 8,如果要对5年的材积预测达到90%以上的可靠度,2年生的值即可以达到;而要对9.5年生的值到达该可靠度,则需要用5年生的值。保存率的年度相关特点为:1年生和2年生间、5年生和9.5年生间的相关度高,而两组林龄之间的相关度降低,如:5年生保存率和9.5年生值之间相关度为0.867 0,而和2年生值之间仅为0.768 6,和1年生值间又下降为0.684 0。说明保存率在2年生之后变化大,早期的值无法对后期进行高准确度的预测;5年生后的值才渐趋稳定。

表4 8类组合的材积、保存率的年度相关

注:对角线下方为材积的年度相关,对角线上方为保存率的年度相关;**表明相关均达到极显著水平(<0.000 1)。Y1、Y2、Y5、Y9.5分别表示1、2、5、9.5年生。

3 结论与讨论

(1) 尾叶桉与巨桉的组配类型不同,会导致显著的生长差异。其中,尾叶桉与巨桉纯种间的F1杂种是最优秀的组合,它们既有优良的速生性,又有良好的适应性。F1杂种和其他组配方式的杂交组合、尾叶桉及巨桉的纯种相比有显著的生长优势,。而在尾叶桉与巨桉的杂交种与尾叶桉和其他树种的杂交种相比,并未显示出特殊的优势[10]。虽然本研究的各杂交组合样本的平衡性不够完美,而且亲本间也可能存在固有的差异,从而可能影响结论的精确度。但是,这一结果仍然对杂交种配制中的组配方式优化具有重要的指导意义,并可在深入验证该结果的基础上进一步优化桉树杂交育种的策略。

(2) 尾叶桉和巨桉的杂交种比其纯种有显著的优势,但杂交种的组合内、不同的纯种类型间也存在显著的差异。本研究中,巨尾桉与巨桉的杂交种(组合4)属于生长量、适应性均差的组合;而尾叶桉种内的异交组合(组合6),不但显著优于尾叶桉、巨桉的自由授粉子代,也优于一些杂交种。这个结果不但说明杂交亲本组配方式的重要作用,也从侧面表明:尾叶桉、巨桉自由授粉子代的不佳表现可能主要是自交、近交率高引起。这对杂交制种、种子园建设中都有重要的借鉴意义。

(3) 在育种中,子代的细胞质来自母本,因而母本常常具有更多遗传效应,因而植物的正反交常常会带来一些差异,如:白杨派树种的正反交在植株的侧枝数目、叶片大小上差异显著[11];棉花的正反交在产量性状上差异大多不显著、而质量性状差异显著[12],而在香菇的正反交平均相似系数达0.939,差异极其细微[13]。尾叶桉与巨桉杂交种父母本的转换对其生长表现影响不显著,这为制种提供了更大的灵活性。而从其他植物研究的结果来看,材积生长量虽具有一致性,木材品种、抗逆能力等质量性状却可能出现显著差异。因此,正反交子代间的差异,应作深入的研究。

[1] Retief E C L, Stanger T K.Genetic parameters of pure and hybrid populations ofandand implications for hybrid breeding strategy[J].Southern Forests, 2009,71(2):133‒140.

[2] Campinhos E N, Peters-Robinson I, Bertolucci F L,et al. Interspecific hybridization and inbreeding effect in seed from aÍclonal orchard in Brazil[J].Genetics and Molecular Biology,DOI: 10.1590/S1415-47571998000300014.

[3] 罗建中.桉树杂种无性系纸浆材性状的遗传与环境效应研究[D].南京:南京林业大学,2012.

[4] Madhibha T, Murepa R, Musokonyi C, et al. Genetic parameter estimates for interspecifichybrids and implications for hybrid breeding strategy[J].New Forests,2013,44(1):63‒84.

[5] Kullan A R K, Dyk M M V, Hefer C A, et al.Genetic dissection of growth, wood basic density and gene expression in interspecific backcrosses ofand[J].Bmc Genetics,2012,13(1):60‒71.

[6] 项东云,莫启平.桉树人工杂交种的优势与无性系利用[J].广西林业科学,1998(2):57‒63.

[7] Tiwari R S, Picchioni G A, Steiner R L, et al. Genetic variation in salt tolerance at the seedling stage in an interspecific backcross inbred line population of cultivated tetraploid cotton[J].Euphytica,2013, 94(1):1‒11.

[8] Eldridge K G,DavidJ,Harwood C E,et al. Eucalypt domestication and breeding [M].Oxford:Clarendon Press,1993.

[9] 王明庥.林木遗传育种学M].北京:中国林业出版社,1993.

[10] 罗建中,曹加光,卢万鸿,等.2年生桉树杂交种生长与抗风的遗传变异研究[J].草业学报,2009,18(6):91‒97

[11] 李天权,林惠斌.白杨派内若干树种正交与反交试验的研究[J].河北林果研究,1991(3):166‒169.

[12] 王志伟,胡根海,张金宝,等.棉花正反交产量和品质性状差异研究[J].广东农业科学,2010,37(8):42,46.

[13] 叶明,潘迎捷,马桂荣,等.香菇正反双单杂交后代的遗传分析[J].菌物系统,2001,20(1):94‒99.

Growth and Adaption of Hybrids from Different Mating Combinations betweenand

MO Ji-you1, WANG Jian-zhong1, LIU Xin1, PAN Zhi-qiang1, LAN Jun1, XIE Xian-feng1, LUO Jian-zhong2

(1.,,; 2.)

Hybrids ofwithhave the combined advantages of rapid growth and reasonably wide environmental adaptation, and are currently some of the most commonly used eucalypt varieties in commercial plantations around the world. We studied growth and survival of 6xhybrid progeny families (including reciprocal crosses) and 2 open pollinated progeny families from ages 1 to 9 years. Analyses of this data showed: significant difference existed among hybrids at various ages for volume growth, but not for survival. The 8 families studied could be divided into 3 groups according to their volume growth, with the difference between families ranging from 25% to 95%. The hybrid progeny proved to have significantly better growth than intra-species progeny, but hybrids did not differ significantly in growth to their reciprocal hybrids. Adaptation of the hybrids was found to become stable after age 5 years. The study provides further understanding of the hybridization betweenandand reveals the need for careful selection of actual hybrid varieties, including the direction of inter-specific combinations.

hybrid;;; mating; growth

S725.5

A

国家重点研发计划课题“桉树良种壮苗繁育技术”(2016YFD0600501);广西重点研发计划项目“桉树定向目标优质无性系选育与栽培”(桂科AB16380036)。

莫继有(1968— ),男,高级工程师,主要从事森林经营与管理工作。

罗建中(1969— ),男,博士,研究员,主要从事林木遗传育种,E-mail:luojz69@hotmail.com.