自我和他人姓名启动后情绪图片加工的ERP研究

李晓庆 刘明霞 刘成伟 李文辉 尚俊辰 蒋重清

( 辽宁师范大学心理学院,大连 116029)( 湖南科技大学教育学院,湘潭 411201)

( 沈阳师范大学学前与初等教育学院,沈阳 110034)

1 引言

日常生活中,相比于发生在他人身上的事件,人们对发生在自己身上的事件感受会更加强烈。例如,对于“丢失/获得金钱”这一事件,发生在自己或者是他人身上,人们的心理感受会有所不同。有研究发现,个体面对自我相关程度不同的刺激时,大脑会做出不同的反应。如同样都是名字,听到自己的名字会比听到朋友的名字产生更大的警觉性(钟毅平等,2014)。另外,有研究还发现,在听觉和视觉模式下,对比名人和陌生人相关的信息,个体自己的相关信息总能激活内侧前额叶皮质(MPFC)(Tacikowski, Brechmann, & Nowicka, 2013)。且相比其他的名字,被试自己的名字会诱发早期注意的加工(Tateuchi, Itoh & Nowicka, 2012)。Chen 等人(2011)直接考查了不同自我相关程度的名字的加工差异,发现被试自己的名字比所在的省份的名字和国家的名字激发了更大的P3波幅。以上研究说明,自我相关程度越高的信息,越能得到更为深入和精细的加工(钟毅平等,2014)。

同样的一个事件,其性质不同(丢失/获得或正性/负性),个体的反应是不同的。从进化学角度来说,个体的行为一般都会遵循“趋利避害”的原则。正性情绪事件能够引起个体的趋近反应,而负性情绪事件则是回避反应(张晓雯,禤宇明,傅小兰,2012)。另外,负性事件往往得到优先加工,以便适应生存。这种优先加工体现在人脑对负性情绪事件更加敏感,表现出负性偏向效应(Huang & Luo, 2006)。另外,威胁性图片更能引起被试的注意偏向,表现在注意难以从威胁性刺激上脱离(Koster, Crombez, Verschuere, & De, 2004)。

研究发现对情绪刺激和自我相关刺激的加工存在相互作用。例如,有研究运用自我参照范式,在被试对情绪性字词进行自我相关判断(像我 vs. 不像我)时记录其脑电,发现N400上自我相关信息加工与情绪效价加工之间存在交互作用(Watson, Dritschel, Obonsawin, & Jentzsch, 2007)。在内隐层面上,也有研究发现自我相关刺激也对情绪刺激加工产生了影响。如,2011年,有学者将“人称代词”/“冠词”与“情绪词”(积极、消极、中性)以结合交替的方式呈现,研究了在没有任何明确的自我相关任务的情况之下,自我参照对情绪刺激加工的影响,发现无论有没有明确的自我相关任务,自我相关程度都能够调控情绪刺激的语义加工(Herbert, Pauli, & Herbert, 2011)。另外,陈芸,钟毅平,周海波,周路平和王小艳(2012)采用了阈下启动范式,请被试完成情绪词判断任务,结果发现,相对于自我负面和非自我正面信息来说,自我正面和非自我负面信息诱发的N400波幅更大,再次表明自我与情绪之间存在交互作用。

另外,同样是上述事例,众所周知,丢失一千元或是一万元,对人的影响程度和影响时间是不同的。相对于低强度的负性刺激,高强度的负性刺激不仅对人们的影响时间更长,后果也更严重,甚至可能威胁到个体的身心健康(袁加锦,李红,2012)。此外,值得一提的是,情绪加工的一个重要特征是情绪意义的自动激活,也就是说情绪信息的加工可能发生在非注意或自动加工状态下(Dolan, 2002)。根据以往的研究,自我相关信息能够影响个体对情绪信息的加工,但是,当个体处于非情绪注意状态下,自我对不同效价强度的情绪信息加工的影响是什么样的呢?与自我相对的他人,其对不同效价强度的情绪信息加工的影响又是什么样的呢?目前,还没有相关的解释。所以,研究将借助于事件相关电位(ERP)技术,将自我姓名和他人姓名做为启动刺激,将不同效价强度的图片作为靶刺激,采用非情绪任务(黄宇霞,罗跃嘉,2009),探讨自我与不同效价强度情绪图片非情绪注意加工的关系。实验假设:自我和他人姓名启动能够对被试的情绪图片加工产生影响,且自我姓名启动的影响要大于他人姓名启动;情绪图片引起的LPC的波幅要大于中性图片,且随着效价强度的增强而不断增大。

2 实验一:启动类型对消极情绪图片加工的影响

采用2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×3(情绪效价强度:强消极、弱消极、中性)被试内实验设计。自变量是启动类型和情绪效价强度,因变量是反应时、正确率、脑电波幅(LPC)。

2.1 被试

有偿招募在校大学生和研究生25名。其中5人因脑电数据伪迹太多而剔除,剩余20名被试(13男7女)。所有被试均为右利手,年龄在22~28岁之间。裸眼视力或矫正视力正常,色觉正常,无红绿色盲、色弱现象。无脑外伤、神经疾病或精神疾病史。

2.2 实验材料

根据以往的研究(Tacikowski & Nowicka, 2010; Chen et al., 2011),选用被试自己的姓名或他人姓名为启动刺激材料。根据刘凤英,袁加锦和李红(2012)的研究,对他人和自我名字的性别信息和长度(字的个数)信息进行了匹配。在考虑性别信息、长度和笔画数等信息的情况下,编制一批姓名。研究中姓氏采用常见字的非大众姓,如周、朱、叶等,名选用常见单字,如海、文、巧、丽等,组成能区分性别的两字或三字姓名。实验前,了解被试的姓名、性别,然后根据其姓名挑选他人姓名,保证二者性别和长度相同,笔画数尽量接近,相差三画之内。挑出3个他人名字,让被试选择,确保他人姓名对被试来说是陌生人。

目标刺激材料来自中国情绪图片库系统(Chinese Affective Picture System, CAPS)(白露,马慧,黄宇霞,罗跃嘉,2005),具有较好的情绪唤起效果和实用性。强消极、弱消极和中性图片各30张,大小统一为宽度70mm,高度70mm。另外,为避免面孔的表情和性别与不同性别的被试发生相互影响,产生无关变量干扰自变量,选取图片时排除了包含正脸情绪面孔的图片。

根据本实验目的和袁加锦(2009)的研究,选择的图片需要在唤醒度上差异不显著,效价强度之间两两差异显著。对图片唤醒度及其效价强度进行单因素方差分析,唤醒度差异不显著,F(2,87)=2.65,p> 0.05;效价强度上差异显著,F(2,87)=567.42,p<0.005。LSD事后多重比较发现,在唤醒度上,两两差异不显著;在效价强度上,两两差异显著(p<0.001)。

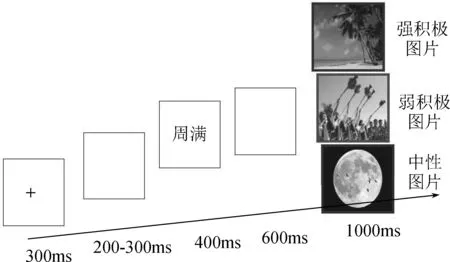

2.3 实验流程

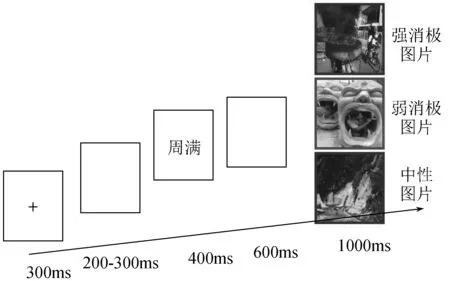

被试在同一个安静舒适、光线较暗且隔音效果良好的实验室中进行实验。用17英寸、刷新率为85Hz显示器呈现实验材料。采用E-Prime 2.0编制实验程序。实验时,首先给被试呈现指导语,被试明白后按键消失。之后的流程如图1:首先出现十字注视点300ms,接着是200~300ms随机时间的空屏间隔,接着呈现启动刺激400ms,之后出现空屏600ms,最后是靶刺激1000ms,靶刺激按键不消失,呈现1s后自动消失并进入下一个试次。每两个试次后出现休息界面供被试眨眼休息,按任意键继续实验。正式实验之前有12个试次的练习实验。

靶刺激为消极和中性图片,目标刺激图片的外周包含有红色或绿色的边框,被试的任务为按1键或4键判断边框的颜色,如红色的边框按1键,绿色的边框按4键。按键顺序和颜色分类在被试间平衡。目标刺激重复三次,分为2个block,进行完一个block有一个较长时间的休息并调整脑电帽。每个block含有180个试次,实验共有360个试次。

图1 实验一流程图

2.4 脑电记录与数据处理

脑电记录仪器为美国EGI公司生产的EGI-128导联脑电仪。脑电记录中以VERTEX为参考电极,记录水平眼电(HEOG)和垂直眼电(VEOG)的电极分别安置在双眼外侧上、下电极处。电极与头皮接触处的电阻均调整为低于50KΩ,滤波带通为0.3~100Hz,采样频率为250Hz。脑电数据以目标刺激出现的时间点为0点进行分段,划分的时间段为-200ms到1000ms,以目标刺激呈现前200ms为基线,分析时间持续到目标刺激消失。

根据本实验的目的和ERP总平均波形图特征,我们选择脑电成分LPC进行分析。其时间窗口为300~600ms(Jiang et al., 2014)。为了更好的观察实验因素的效应(黄宇霞,罗跃嘉,2009)。本实验LPC成分用差异(Subtractive-waves)的平均波幅进行计算,将不同效价强度的LPC波幅减去中性条件下的LPC波幅,得到差异波。

对比四种条件(自我姓名启动下,强消极-中性,弱消极-中性;他人姓名启动下,强消极-中性,弱消极-中性)下全脑的地形图,电极点的选取为左顶枕部电极(Poz、Pz、61、Po3、P1)。

行为数据用E-prime 2.0软件采集,再用spss19对数据进行处理。

2.5 实验结果

2.5.1 行为结果

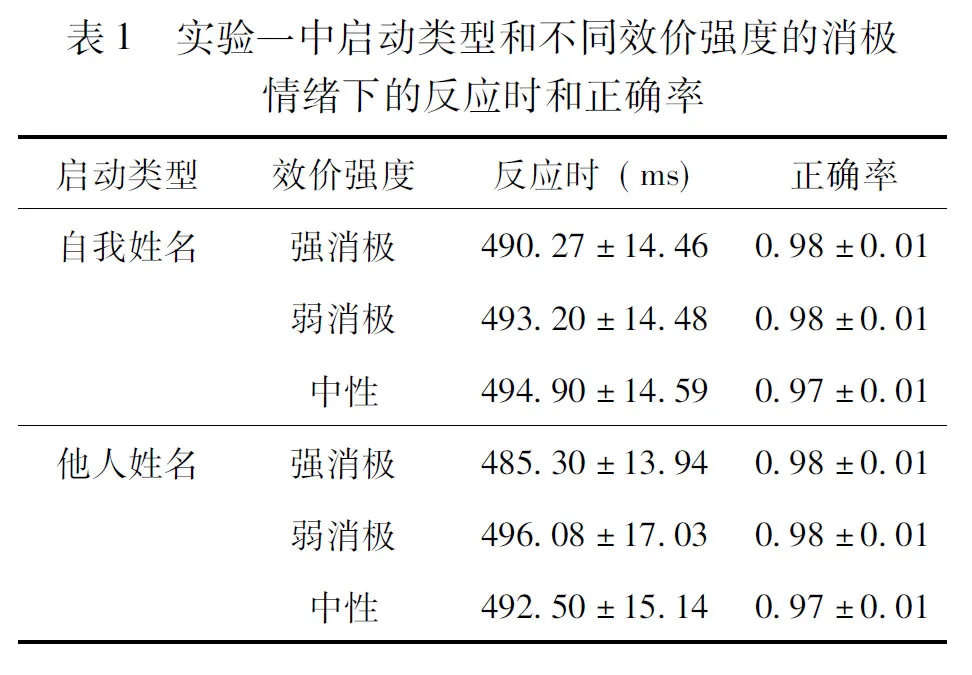

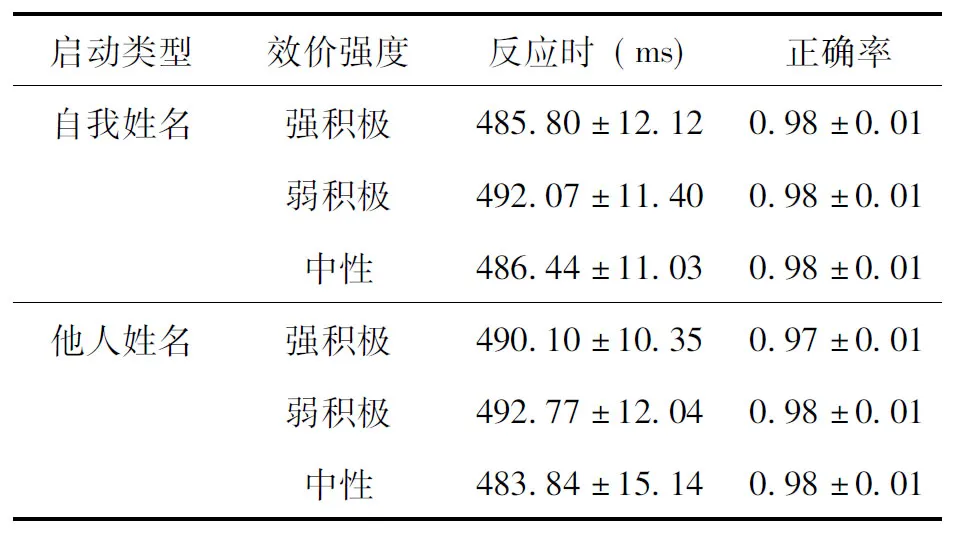

对各个条件下的被试反应时和正确率进行统计,将反应时超过平均数3个标准差范围的极端值剔除(刘盼,谢宁,吴艳红,2010),求得各条件下的反应时和正确率见表1。

对反应时和正确率进行2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×3(情绪效价强度:强消极、弱消极、中性)两因素重复测量方差分析。反应时结果显示,情绪效价强度主效应边缘显著,F(2, 38)=2.59,p=0.088,偏η2=0.12。事后比较发现强消极情绪比中性条件反应时更短t=2.11,df=39,p<0.05。正确率在各实验条件下没有差异显著的结果。正确率上未发现任何显著的主效应或者交互作用。

将效价强度 (强消极、 弱消极) 合并为消极。对反应时和正确率进行2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×2(情绪效价:消极、中性)两因素重复测量方差分析。未发现任何显著的主效应或者交互作用。

2.5.2 脑电结果

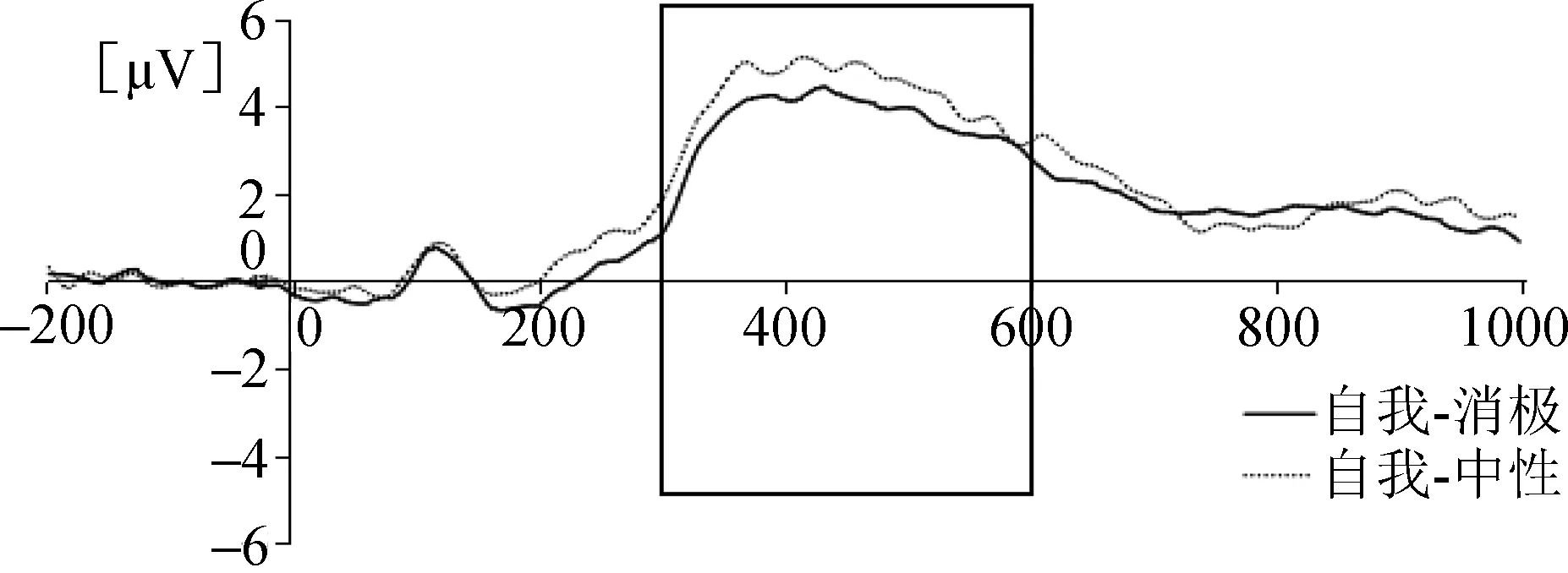

对顶枕部的脑电结果进行2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×2(差异波类型:强消极-中性、弱消极-中性)的重复测量方差分析,发现启动类型的主效应显著,F(1, 19)=6.59,p<0.05,偏η2=0.26。消极条件下,他人姓名启动相较于自我姓名启动,引起的LPC的差异波的波幅更大。

由于未见差异波类型的主效应显著,F(1, 19)=0.239,p=0.63,偏η2=0.01。所以将强消极和弱消极统一归为消极(将强消极和弱消极条件下的LPC波幅进行平均)。再一次进行2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×2(效价:消极、中性)的重复测量方差分析,发现启动类型与效价的交互作用效应显著,F(1, 19)=6.48,p<0.05,偏η2=0.25。简单效应分析发现,他人姓名启动的条件下,效价的差异显著(p<0.05),消极条件下的LPC波幅大于中性条件。

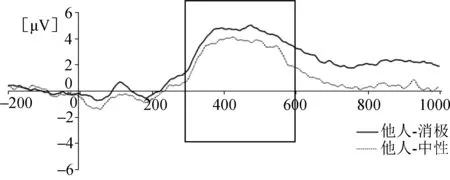

不同启动类型下,顶枕区LPC的平均波形图见图2和图3。

图2 自我姓名启动下顶枕区LPC波形图

图3 他人姓名启动下顶枕区LPC波形图

3 实验二:启动类型对不同效价强度的积极情绪信息加工的影响

实验设计同实验一,只是将情绪效价强度替换为强积极、弱积极、中性。

3.1 被试

有偿招募在校大学生和研究生25名。其中3人因脑电数据伪迹太多而剔除,剩余22名被试(11男11女)。所有被试均为右利手,年龄在22~28岁之间。裸眼视力或矫正视力正常,色觉正常,无红绿色盲、色弱现象。无脑外伤、神经疾病或精神疾病史。

3.2 实验材料

姓名的选择同实验一。用同实验一的方法,选择强积极、弱积极和中性图片各30张作为实验材料。单因素方差分析结果显示,唤醒度上差异不显著,F(2,87)=2.91,p>0.05;效价强度上差异显著,F(2,87)=153.55,p<0.005。LSD事后多重比较发现,在唤醒度方面,两两差异不显著;在效价强度方面,两两差异显著(p<0.001)。

3.3 实验流程

同实验一。靶刺激变为强积极、弱积极和中性图片。如图4。

图4 实验二流程图

3.4 脑电记录与数据处理

LPC电极点的选择方法同实验一,最后选取右顶枕部电极(Cpz、Pz、Po4、78、Poz、79)。其他同实验一。

3.5 实验结果

3.5.1 行为结果

统计方法同实验一,结果见表2。

对反应时和正确率进行2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×3(情绪效价强度:强积极、弱积极、中性)两因素重复测量方差分析。反应时结果显示,情绪效价强度主效应边缘显著,F(2, 42)=2.86,p=0.068,偏η2=0.12。事后比较发现弱积极情绪比中性条件反应时更长t=2.36,df=43,p<0.05。正确率结果差异不显著。正确率上未发现任何显著的主效应或者交互作用。

将效价强度(强积极、弱积极)合并为积极。对反应时和正确率进行2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×2(情绪效价:积极、中性)两因素重复测量方差分析。反应时结果显示,情绪效价主效应边缘显著,F(1, 21)=3.03,p=0.096,偏η2=0.13。积极情绪条件下的反应时长于中性条件。

3.5.2 脑电结果

对顶枕部的脑电结果进行2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×2(差异波类型:强积极-中性、弱积极-中性)的重复测量方差分析,发现启动类型的主效应显著。F(1, 21)=4.59,p<0.05,偏η2=0.18。积极条件下,他人姓名启动下的LPC的差异波波幅大于自我姓名启动。

由于未见差异波类型的主效应显著,F(1, 21)=0.29,p=0.598,偏η2=0.01。所以将强积极和弱积极统一归为积极(将强积极和弱积极条件下的LPC波幅进行平均)。再一次进行2(启动类型:自我姓名、他人姓名)×2(效价:积极、中性)的重复测量方差分析,发现启动类型与效价的交互作用效应显著,F(1, 21)=4.47,p<0.05,偏η2=0.18。简单效应分析发现,自我姓名启动条件下,效价的差异边缘显著(p=0.093),中性条件下LPC的波幅大于积极条件。

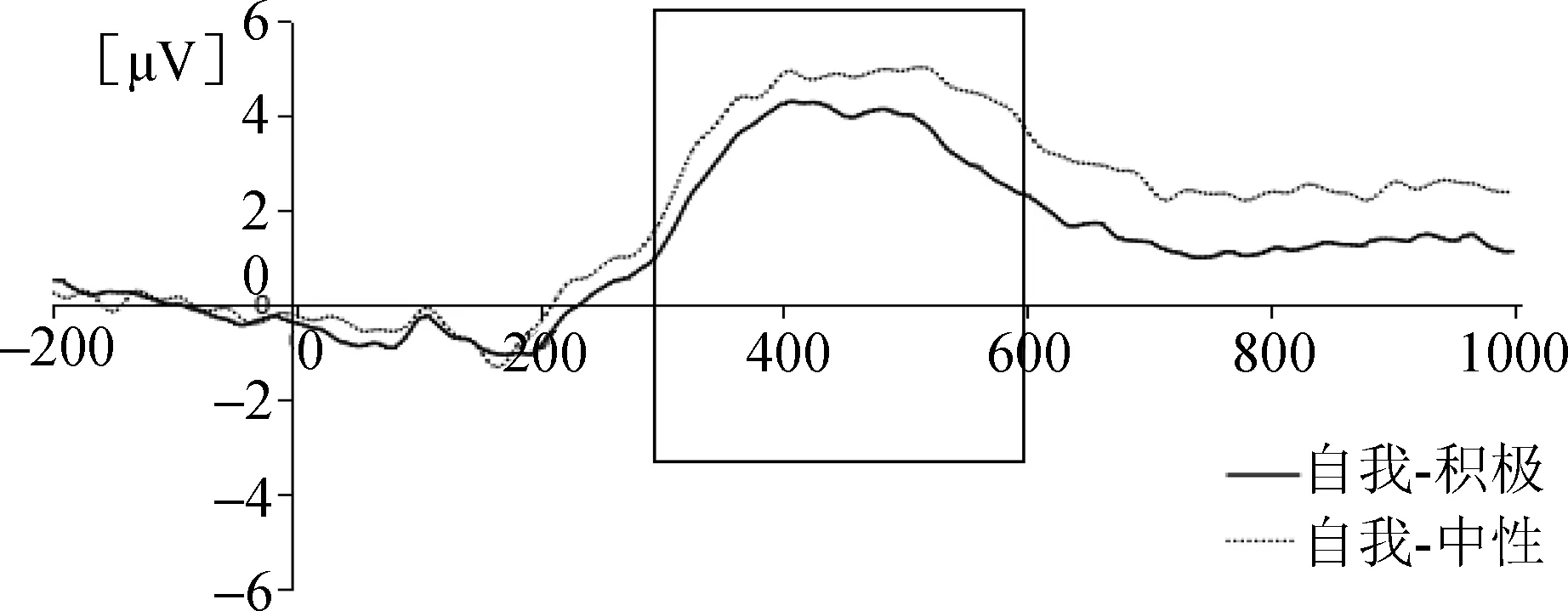

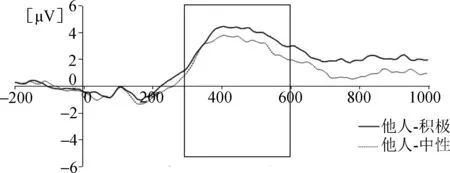

不同启动条件下,顶枕区LPC的平均波形图见图5和图6。

图5 自我姓名启动下顶枕区LPC波形图

图6 他人姓名启动下顶枕区LPC波形图

4 讨论

4.1 自我姓名启动后的情绪图片加工特点

行为和脑电结果中,自我姓名启动条件之下,在对情绪图片的加工中都未发现效价强度效应。与前人结果不一致(刘浩鑫,孟宪璋,2012; Yuan et al., 2007)。行为上的结果,可能是反应时和正确率上的天花板效应的反映。而脑电结果,可能是由于被试进行的是与情绪图片的情绪效价无关的颜色判断任务,需要一部分注意资源的参与,导致被试无法对情绪图片进行更为精细的效价强度比较。

另外,在脑电结果中,研究发现:自我姓名启动后,情绪(消极、积极)图片引起LPC波幅小于中性图片(图2、图5)。但是,消极与中性差异不显著,积极与中性差异边缘显著。

根据扩散激活模型(Collins & Loftus, 1975),自我姓名与自我概念存在紧密的联系。且有研究表明,自我概念与自我调控存在显著的正相关(邢梦瑶,陈功香,2012),自我概念越强的个体,自我调控能力就越强。自我调控能力包括个体对自控感的渴望,其内在的调节个体的适应行为,使其行为更具自主性(李彩娜,王文霞,邱莎莎,2010)。且已有研究表明,自我概念与自控能力之间,除却自我批评(SC)因子与自我控制能力各维度之间的显著的负相关之外,其余皆存在显著正相关(谢东辉,2009)。可以推测,自我姓名启动后,激发了个体对自我概念的认知,提高了个体的自控能力,导致个体刻意忽略图片的效价(消极、积极)信息,将更多的注意资源投入到任务的完成中。

那么,根据以上研究结果推测,导致此结果的原因可能有两个。原因一,拓展—建设理论认为,积极的情绪可以拓宽个体的认知范围,有利于个体各项任务的完成(Fredrickson, 2004), 且LPC波幅的大小决定于心理资源分配情况(Olofsson et al., 2008)。因而可以推测,积极情绪情境易化了任务加工,导致LPC的波幅降低。所以,出现了积极情绪条件与中性条件下的LPC差异边缘显著。原因二,在自我姓名启动的条件下,无论是积极还是消极条件下,LPC的波幅均小于中性条件,而由于负性情绪加工偏向(negativity bias)的存在(Yuan et al., 2007),消极条件下的LPC波幅大于积极条件。所以,呈现出消极与中性差异不显著,积极与中性差异边缘显著的波形。

4.2 他人姓名启动后的情绪图片加工特点

与自我姓名启动一致,他人姓名启动时,并未发现行为结果还是脑电结果上的效价强度效应。对于脑电成分LPC波幅,他人姓名启动后,情绪(消极、积极)图片大于中性图片。但是,消极与中性差异显著,积极与中性差异不显著。此外,效价强度效应消失的原因可能与自我姓名启动时的情况一致。

在对自我参照效应(self-reference effect)(Rogers, Kuiper, & Kirker, 1977)的研究中,钟毅平等人(2014)发现高自我相关的刺激会得到更为深入和精细的加工。据此推测,与自我无关的“他人姓名”作为启动刺激时,被试的反应会很小,甚至是没有。所以,根据情绪Stroop效应(Williams, Mathews, & Macleod, 1996),他人姓名启动条件下,图片的情绪信息会得到加工。进而,导致消极条件下的LPC波幅与中性条件下差异显著(图3)。

但是,实验结果中却没有出现积极和中性条件下的LPC的波幅显著差异(图6)。原因可能是由于实验设计导致的。在实验二中,没有出现消极情绪刺激,而他人姓名对被试几乎没有影响,则剩下的刺激就为被试营造了积极的情绪背景,促使被试将更多的注意资源投入到任务的完成中,导致LPC波幅上的积极和中性差异不显著。

5 结论

自我姓名启动会激发个体的自我概念,提高个体的自控能力,促进被试任务的完成,从而抑制个体对不同效价情绪图片的情绪信息的非注意加工。他人姓名启动对个体的非情绪注意加工影响不大。

白露, 马慧, 黄宇霞, 罗跃嘉 (2005). 中国情绪图片系统的编制——在46名中国大学生中的试用. 中国心理卫生杂志, 19(11), 719-722.

陈芸, 钟毅平, 周海波, 周路平, 王小艳 (2012). 内隐自我正面偏见效应的ERP研究. 中国临床心理学杂志, 20(3), 297-300.

黄宇霞, 罗跃嘉 (2009). 负性情绪刺激是否总是优先得到加工:ERP研究. 心理学报, 41(9), 822-831.

李彩娜, 王文霞, 邱莎莎 (2010). 大学生社会适应与自我调控的关系研究. 中国健康心理学杂志, 18(4), 478-480.

刘凤英, 袁加锦, 李红 (2012). 人名相关自我加工的时间过程——事件相关电位研究提供的电生理证据. 心理科学, 34(6), 1289-1294.

刘浩鑫, 孟宪璋 (2012). 情绪效价及强度对演绎推理的影响. 中国临床心理学杂志, 20(5), 635-638.

刘盼, 谢宁, 吴艳红 (2010). 认知老化中有意控制对自动抑制的调节作用. 心理学报, 42(10), 981-987.

谢冬辉 (2009). 中学生父母教养方式、自我概念与自我控制能力关系的研究. 硕士学位论文, 东北师范大学.

邢梦瑶, 陈功香 (2012). 大学生自我概念对社会适应的影响:自我调控的中介作用. Advances in Psychology, 02(4), 219-223.

袁加锦 (2009). 情绪效价强度效应及神经机制研究. 博士学位论文, 西南大学.

袁加锦, 李红 (2012). 人类对情绪事件效价强度的易感性及神经机制. 心理科学进展, 20(1), 10-19.

张晓雯, 禤宇明, 傅小兰 (2012). 情绪效价对趋避反应的作用. 心理科学进展, 20(7), 1023-1030.

钟毅平, 范伟, 蔡荣华, 谭千保, 肖丽辉, 占友龙…秦敏辉 (2014). 正性情绪诱导下的自我参照加工:来自ERPs的证据. 心理学报, 46(3), 341-352.

Collins, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of semantic processing. Psychological review, 82(6), 407-428.

Chen, J., Yuan, J., Feng, T., Chen, A., Gu, B., & Li, H. (2011). Temporal features of the degree effect in self-relevance: Neural correlates. Biological Psychology, 87(2), 290-295.

Dolan, R. J. (2002). Emotion, cognition, and behavior. Science, 298(5596), 1191-1194.

Fredrickson, B. L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, 395, 1367-1378.

Herbert, C., Pauli, P., & Herbert, B. M. (2011). Self-reference modulates the processing of emotional stimuli in the absence of explicit self-referential appraisal instructions. Social Cognitive & Affective Neuroscience, 6(5), 653-661.

Huang, Y. X., & Luo, Y. J. (2006). Temporal course of emotional negativity bias: An ERP study. Neuroscience Letters, 398(1-2), 91-96.

Jiang, Z., Li, W., Recio, G., Liu, Y., Luo, W., & Zhang, D., & Sun, D. (2014). Time pressure inhibits dynamic advantage in the classification of facial expressions of emotion. Plos One, 9(6), e100162.

Koster, E. H., Crombez, G., Verschuere, B., & De, H. J. (2004). Selective attention to threat in the dot probe paradigm: differentiating vigilance and difficulty to disengage. Behaviour Research & Therapy, 42(10), 1183-1192.

Olofsson J K, Nordin S, Sequeira H, & Poich, J. (2008). Affective picture processing: an integrative review of ERP findings. Biological psychology, 77(3), 247-265.

Rogers, T. B., Kuiper, N. A., & Kirker, W. S. (1977). Self-reference and the encoding of personal information. Journal of Personality and Social Psychology, 35(9), 677-688.

Tacikowski, P., & Nowicka, A. (2010). Allocation of attention to self-name and self-face: An ERP study. Biological Psychology, 84, 318-324.

Tacikowski, P., Brechmann, A., & Nowicka, A. (2013). Cross-modal pattern of brain activations associated with the processing of self- and significant other’s name. Human Brain Mapping, 34(9), 2069-2077.

Tateuchi, T., Itoh, K., & Nakada, T. (2012). Neural mechanisms underlying the orienting response to subject’s own name: An event-related potential study. Psychophysiology, 49(6), 786-791.

Watson, L. A., Dritschel, B., Obonsawin, M. C., & Jentzsch, I. (2007). Seeing yourself in a positive light: Brain correlates of the self-positivity bias. Brain Research, 1152(1), 106-110.

Williams, J. M., Mathews, A., & Macleod, C. (1996). The emotional stroop task and psychopathology. Psychological Bulletin, 120(1), 3-24.

Yuan, J., Zhang, Q., Chen, A., Li, H., Wang, Q., Zhuang, Z., & Jia, S. (2007). Are we sensitive to valence differences in emotionally negative stimuli? electrophysiological evidence from an ERP study. Neuropsychologia, 45(12), 2764-2771.