网络被欺负与大学生自杀意念的关系及生命意义感的调节作用

罗畏畏 方 杰 孙雅文

( 佛山市南海区第一职业技术学校, 佛山 528216) ( 广东财经大学人文与传播学院, 广州 510320)

1 问题提出

自杀意念(suicide ideation)是指头脑中想结束自己生命的想法,包括从较轻微的偶尔体验到自杀念头严重到关于自杀的计划和准备,是评估自杀危险性的一个重要指标(蔡军, 肖水源, 周萍, 2003)。临床研究发现,约有80%的自杀死亡者在自杀之前表露过自杀想法(肖水源, 2001)。2011年的两项研究显示,我国大学生的自杀意念发生率为12.9~20.5%(杜睿, 江光荣, 2015; 李献云等, 2011),因此在大学生中开展自杀意念的研究,对有效预防自杀、维护大学生心理健康具有重要意义。

大学生自杀意念发生率受多种因素影响,已有研究表明,被欺负是影响大学生自杀意念的一个重要风险因素(李亚敏, 雷先阳, 张丹, 刘莉, 唐四元, 2014; 秦瑞, 赵玉遂, 方乐, 俞敏, 2015)。以往研究多探讨的是传统被欺负与自杀意念的关系。但随着互联网时代的到来,大学生面临一种新的被欺负类型——网络被欺负(cyber victimization),即个体在网络交流过程中被他人以电子手段蓄意且反复伤害的现象(陈启玉, 唐汉瑛, 张露, 周宗奎, 2016; Kowalski, Giumetti, Schroeder, & Lattanner, 2014)。陈启玉等(2016)的研究表明,82.77%的国内青少年在过去的1年里曾经遇到过1次以上的网络欺负。网络被欺负的现象不仅十分普遍,而且具有匿名性、存在大量潜在观众和无时空限制等特点,因此网络被欺负所导致的危害可能比传统被欺负更大(胡阳, 范翠英, 2013),更具研究意义,尤其是网络被欺负对自杀的作用。Hinduja和Patchin(2010)的研究发现网络被欺负会引起青少年的自杀意念和自杀行为。黎亚军(2016)的研究也表明网络被欺负对国内中学生自杀具有显著预测作用,且这一作用是通过抑郁这一中介实现的,即中学生受到网络欺负后,会引发抑郁,从而导致自杀。

当前研究仍存在如下不足:首先,国内文献缺乏大学生的网络被欺负与自杀意念关系的直接证据。已有研究表明,大学生的欺负相关行为报告率高于中小学生,这可能是因为大学生的欺负手段更多样化,更多使用网络欺负(杨继宇, 谢宇, 瞿华礼, 刘宗胜, 王毓杰, 2016)。因此,本研究假设1,网络被欺负能显著预测大学生的自杀意念。其次,如何控制和预防由网络被欺负引起的这些危害呢?目前这方面的研究还处于探索阶段,且忽视了调节变量的作用,事实上,并非所有遭受网络欺负的大学生都会出现自杀意念。自杀的缓冲假设理论认为,除了引发自杀行为的危险因素之外,自杀行为中还存在各种具有积极作用的心理复原因素,能够调节危险因素对于自杀的影响力(Johnson, Wood, Gooding, Taylor, & Tarrier, 2011)。积极心理学的研究表明,生命意义感(meaning in life)和自杀意念呈显著负相关(Kleiman, Adams, Kashdan, & Riskind, 2013a)。生命意义感是指人们领会和理解自己生命的含义,并意识到自己生命的目标、任务或使命,它包括生命意义寻求和生命意义体验两部分(Steger, 2009)。缺乏生命意义感的大学生倾向于将死亡视为逃离痛苦人生的方法,甚至认为是唯一的解脱方法(Van Orden, Witte, Gordon, Bender, & Jr, 2008)。生命意义感水平高的大学生更能体验到幸福感,具有更多的积极情绪(如乐观),而更少体验到消极情绪,高水平的生命意义感对个体的心理健康具有保护作用,能够减少身体疾病和心理疾病所带来的痛苦,包括自杀(Kleiman, Adams, Kashdan, & Riskind, 2013b)。因而,高生命意义感或许能够降低网络被欺负对自杀意念的作用。因此,本研究假设2,生命意义感在网络被欺负对大学生自杀意念的预测中起调节作用。

综上所述,本研究拟从积极心理学的视角出发,考察网络被欺负对大学生自杀意念的作用,并基于自杀的缓冲假设理论,探讨生命意义感在其中的调节作用,以期从个体的积极发展方面对自杀意念的干预提供实证依据。

2 对象与方法

2.1 对象

采用方便取样,以广东省4所大学在校本科生为对象,由经培训的主试说明研究目的、性质和调查结果的保密性,获知情同意后,以班级为单位进行集体施测。共发放问卷512份,回收有效问卷420份,有效回收率约为82%。其中,男生99人(23.6%),女生321人(76.4%),年龄18~25岁,平均年龄(19±0.7)岁,居住环境为城市265人(60.7%),农村165人(39.3%)。

2.2 工具

2.2.1 网络被欺负量表

采用Lam和Li(2013)编制的网络被欺负量表(E-Victimization Scale),该量表共有5道题,例如“多少次有人通过电子邮件、短信或者网络说要攻击你?”,采用0(受到0次欺负)~6(受到≥6次欺负)7点计分,得分越高表明被欺负的频率越高。Lam和Li(2013)研究证明该量表的中文版具有良好的信效度。本研究中,该量表的α系数为0.81。

2.2.2 生命意义感量表

采用王孟成和戴晓阳(2008)编制的生命意义感量表(Meaning in Life Questionnaire),该量表分为人生意义体验和人生意义寻求2个维度,共10题,例如“我的生活有明确的目标感”、“我一直在寻找某样能使我的生活感觉起来是重要的东西”,采用1(非常不符合)~7(非常符合)7点计分。10个项目得分相加后得到量表总分,总分高代表更高的生命意义感水平。本研究中,该量表的α系数为0.74。

2.2.3 自杀意念量表(Beck Scale for Suicide Ideation)

采用李献云等(2010)编制的自杀意念量表(Beck Scale for Suicide Ideation),该量表共有19道题,例如“您要活下去的理由胜过您要死去的理由吗?”、“您是否因为预计要结束自己的生命而抓紧处理一些事情?如买保险或准备遗嘱”,前5项为筛选项:只要在第4项(主动自杀想法)或5项(被动自杀想法)的答案选填“弱”或者“中等到强烈”,则继续回答接下来的第6~19项;否则,结束此量表的测量。量表采用3点计分方式(0~2分),得分越高,自杀意念越强烈,自杀危险越高。如果不需调查第6~19项,量表总分为前5项得分的均值。本研究中,该量表α系数为0.93。

2.3 统计方法

采用SPSS19.0对数据进行统计分析,使用SPSS 宏(PROCESS version 2.16 is written by Andrew F. Hayes, http://www.afhayes.com)进行调节效应分析。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用自我报告法收集数据可能导致共同方法偏差效应。因此数据收集完成后,采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行检验,即把所有变量放到一个探索性因素分析中,检验未旋转的因素分析结果,如果只析出一个因子或某个因子解释力特别大,即可判定存在严重的共同方法偏差。结果表明,特征根大于1的因子共有15个,且第一个因子解释的变异量为22.49%,小于40%的临界标准,说明共同方差偏差不明显。

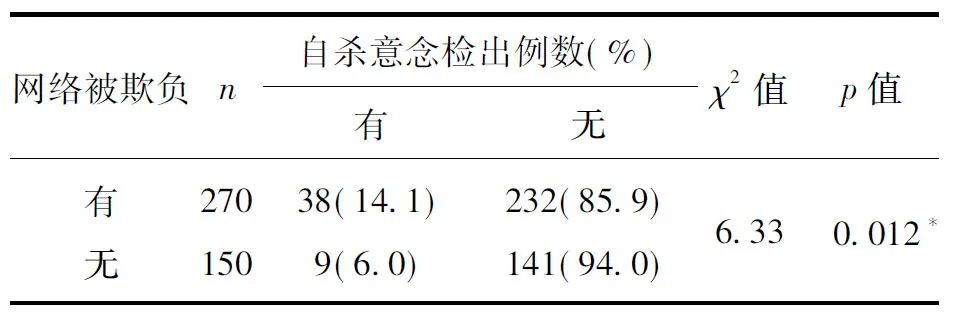

3.2 网络被欺负和自杀意念的检出率分析

270名大学生(64.3%)报告近一周内曾经遇到过1次以上的网络欺负。47名大学生(11.2%)报告近一周内曾有过自杀意念。列联表分析(见表1)发现,网络被欺负大学生的自杀意念检出率显著高于没有受到网络欺负的大学生(14.1% vs. 6%,χ2=6. 33,p=0.012)。以自杀意念(有、无)为因变量,以网络被欺负(有、无)为自变量,logistic回归分析发现,网络被欺负能显著预测自杀意念的有无(β=0.94, Wald值=5.97,p=0. 015, OR=2.57,OR的置信区间为[1.21, 5.47])。

注:p<0.05,p<0.01,p<0.001(下同)

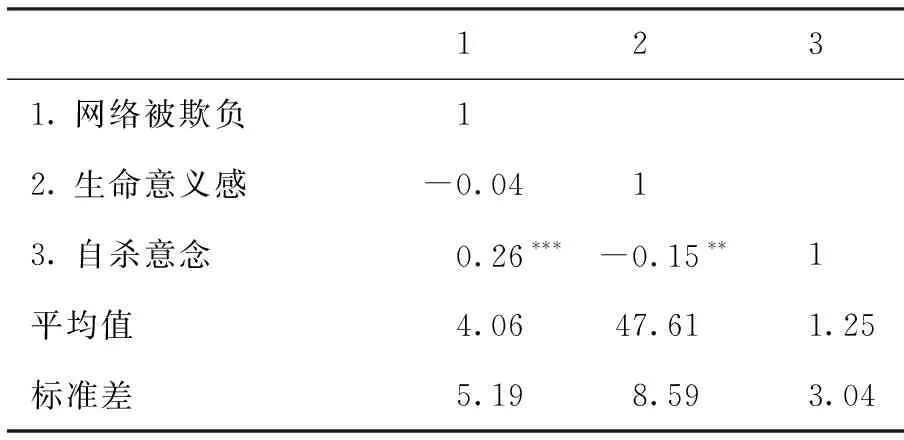

3.3 网络被欺负、生命意义感和自杀意念的相关分析

各变量的均值、标准差及相关系数如表2所示,网络被欺负与自杀意念呈显著正相关,生命意义感与自杀意念呈显著负相关,网络被欺负与生命意义感相关性不显著。

表2 变量的描述性统计及变量间的相关分析

1231.网络被欺负12.生命意义感-0.0413.自杀意念0.26-0.151平均值4.0647.611.25标准差5.198.593.04

3.4 生命意义感的调节效应

采用层次回归分析检验调节效应,回归模型的第一层为3个控制变量(性别、年龄和居住环境);第二层是自变量网络被欺负和调节变量生命意义感;第三层是网络被欺负与生命意义感的交互项。检验结果表明(见表3),在控制人口学变量后,网络被欺负对自杀意念具有显著的正向预测作用(β=0.14,t=5.07,p<0.001, 95%的Bootstrap置信区间[0.05, 0.24]);生命意义感对自杀意念具有显著的负向预测作用(β=-0.05,t=-2.95,p=0.003, 95%的Bootstrap置信区间[-0.10, -0.01]);网络被欺负与生命意义感的交互项显著(β=-0.014,t=-4.41,p<0.001, 95%的Bootstrap置信区间[-0.02, -0.01]),即生命意义感对网络被欺负与自杀意念之间的关系起到调节作用,调节效应量(ΔR2)为4.1%(>3%),具有实质性意义(温忠麟, 叶宝娟, 2014)。

注:a1男,2女;b1大一,2大二,3大三,4大四;c1城市,2农村

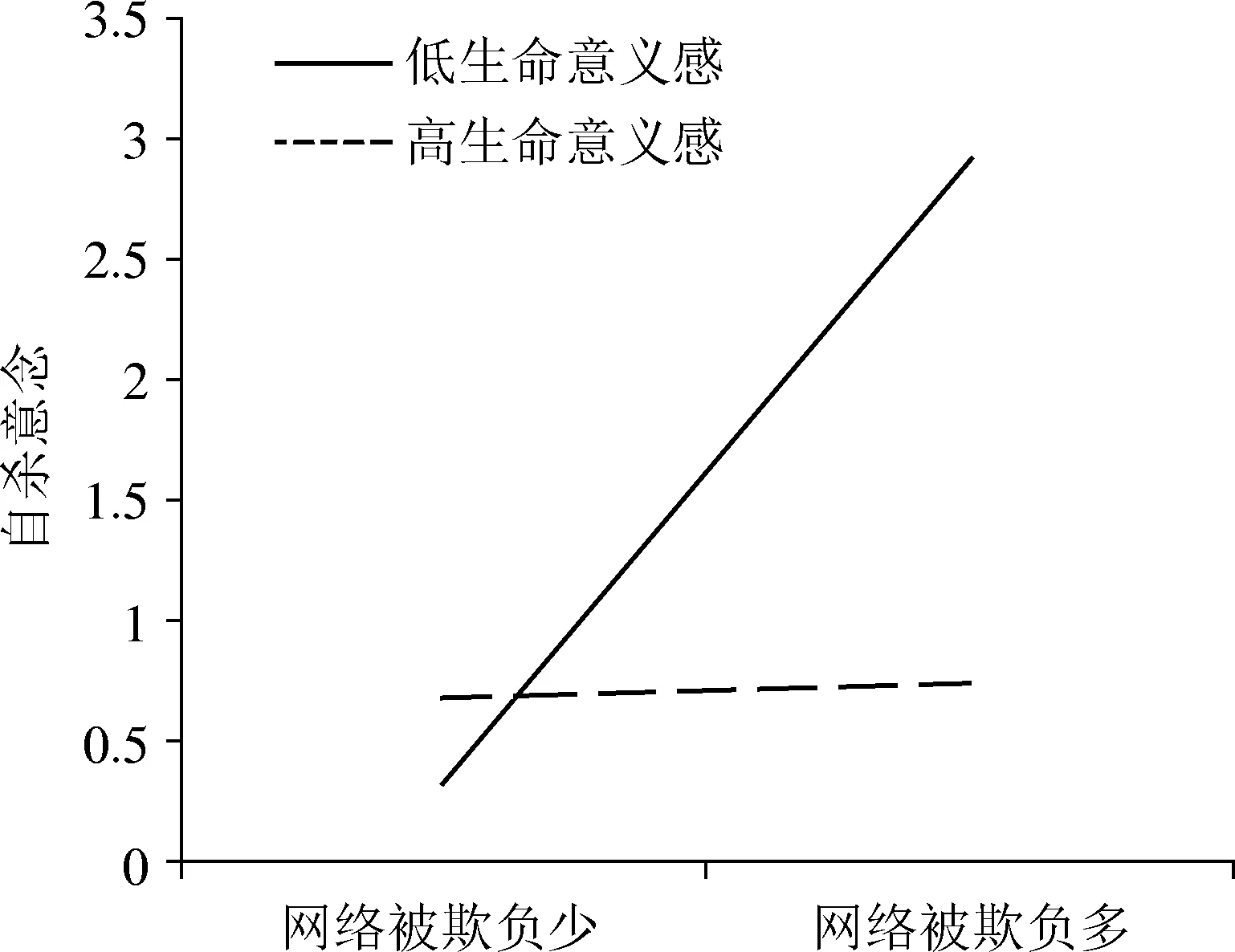

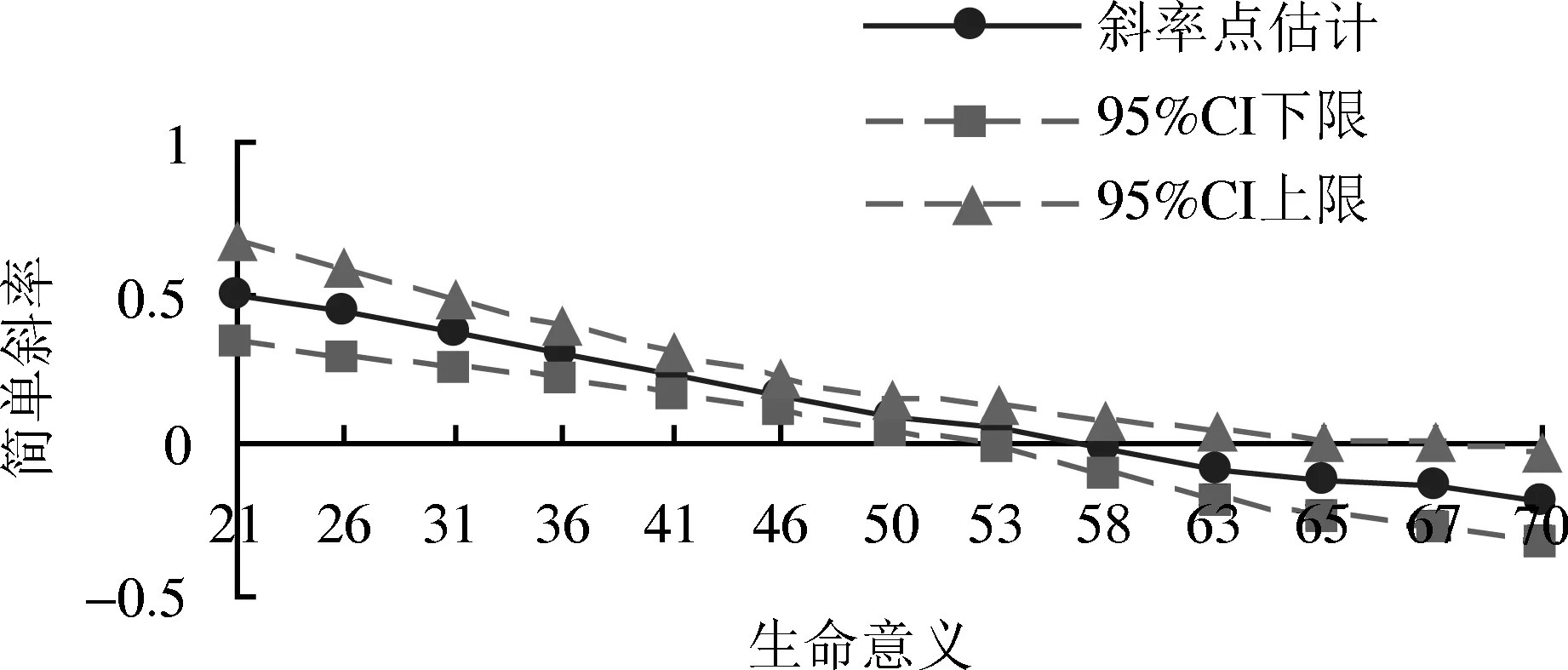

为更加清晰地揭示生命意义感在网络被欺负和自杀意念关系中的调节作用,随后进行简单斜率检验。结果(见图1)显示,网络被欺负行为对自杀意念的正向预测作用在低生命意义感组(b=0.25,t=6.80,p<0.001, 95%的Bootstrap置信区间[0.18, 0.33])中显著,但在高生命意义感组(b=0.01,t=0.32,p=0.75, 95%的Bootstrap置信区间[-0.07, 0.09])中不显著。这一结果表明,生命意义感在网络被欺负行为对自杀意念的正向预测作用中可以作为一个缓冲因素,即随着生命意义感水平的增高,网络被欺负行为对自杀意念的正向预测作用有明显降低的趋势。

图1 生命意义感在网络被欺负与自杀意念关系中的调节作用

我们还使用Johnson-Neyman法进行简单斜率检验(方杰, 温忠麟, 梁东梅, 李霓霓, 2015),结果表明,当生命意义感在[21.00, 52.50]和[66.86, 70.00]取值时,简单斜率的95%的Bootstrap置信区间(Confidence Interval, CI)不包含0(见图2),简单斜率显著,即网络被欺负对自杀意念的效应显著,且效应随着生命意义感的增加而递减(见图2)。

图2 生命意义感的调节作用的简单斜率

4 讨论

本研究发现,网络被欺负能够显著正向预测自杀意念水平,即网络被欺负经历会增强大学生自杀意念,这与国内外研究结果一致(Hinduja & Patchin, 2010; 黎亚军, 2016)。网络被欺负的主要形式是言语暴力和社交排斥(陈启玉, 唐汉瑛,张露,周宗奎, 2016),可见网络被欺负一般不会带来身体上的伤害,主要是心理伤害,这种伤害的程度可能是持久和终生的(石国亮, 徐子梁, 2010),当这种痛苦程度超过个体所能承受的极限,个体会将自杀视为终止这种痛苦的唯一方法(李献云等, 2011)。另外,网络被欺负可看作是一种负性生活事件,已有研究表明,负性生活事件与个体的自杀意念水平呈显著正相关(李亚敏,雷先阳,张丹,刘莉,唐四元, 2014)。这些都可能是网络被欺负经历导致大学生自杀意念增加的原因。陈启玉等(2016)的研究发现,社交网站使用时间长、使用频率高、好友数量多、使用过程中的信息不安全行为等是遭遇网络欺负的重要风险因素。建议大学生们能适当控制网上交往时间和频率,通过重视“好友”身份的审查、保护个人信息和隐私来预防网络被欺负的发生。另外,高校可开设媒介与信息素养的课程,课程内容包含两方面的内容:一是“避免用网络技术伤害他人”;二是“在网络世界中保护自己”(肖婉, 张舒予, 2016)。

本研究结果表明,生命意义感对网络被欺负与大学生自杀意念的关系起调节作用。具体表现为,网络被欺负显著增强了生命意义感低的大学生的自杀意念,而对生命意义感高的大学生而言,网络被欺负对自杀意念的预测作用不显著。大学生的生命意义感越高,可感知到的生活的积极改变就越多,就越是能缓冲创伤、压力的影响(谭亚菲, 2013)。同时,生命意义感不仅能为大学生提供生活目标与自我价值感,还能为大学生提供一种对生活事件的控制感(Das, 1998),使大学生能够以更多的积极情绪面对心理挫折与困难。因而,生命意义感高的大学生知觉网络被欺负所带来的痛苦时,会表现出更多的积极情绪,不会轻易否定自己,动摇自己的价值感,从而能够积极应对网络被欺负所带来的负面情绪,缓解自杀意念的产生。该结果提示在学校心理教育过程中提高生命意义感有利于大学生更好地应对网络被欺负事件,起到保护性作用。

虽然本研究做出了一些贡献,但还存在以下一些局限,这些局限也为进一步研究提供了方向。第一,样本选取和地域的选择有一定区域限制,影响了研究效果的普适性。第二,本研究为横断面研究,因此在因果推断上存在困难。第三,影响自杀意念产生的因素还有很多,抑郁等额外变量可能也是影响本研究自杀意念水平的因素(李亚敏,雷先阳,张丹,刘莉,唐四元, 2014; 黎亚军, 2016),这些额外变量也可能构成影响网络被欺负与自杀意念关系的中介或调节变量,后续的研究可考虑拓展研究对象、采用追踪数据的研究方法、增加中介或调节变量等手段进行深入研究。

蔡军, 肖水源, 周萍 (2003). 死亡概念的发展和儿童与少年的自杀意念. 国外医学精神病学分册, 30(1), 31-34.

陈启玉, 唐汉瑛, 张露, 周宗奎 (2016). 青少年社交网站使用中的网络欺负现状及风险因素——基于1103名7-11年级学生的调查研究. 中国特殊教育, (3), 89-96.

杜睿, 江光荣(2015). 自杀行为:影响因素、理论模型及研究展望. 心理科学进展, 23(8), 1437-1452.

方杰, 温忠麟, 梁东梅, 李霓霓 (2015). 基于多元回归的调节效应分析. 心理科学, 38(3), 715-720.

胡阳, 范翠英 (2013). 青少年网络欺负行为研究述评与展望. 中国特殊教育, (5), 84-88.

李献云, 费立鹏, 童永胜, 李可进, 张亚利, 张艳萍, 徐东, 牛雅娟 (2010). Beck自杀意念量表中文版在社区成年人群中应用的信效度. 中国心理卫生杂志, 24(4), 250-255.

李献云, 费立鹏, 张亚利, 徐东, 童永胜, 杨甫德, 况利(2011). Beck自杀意念量表中文版在大学学生中应用的信效度. 中国心理卫生杂志, 25(11), 862-866.

黎亚军 (2016). 青少年受欺负与自杀:抑郁的中介作用及性别差异. 中国临床心理学杂志, 24(2), 282-286.

李亚敏, 雷先阳, 张丹, 刘莉, 唐四元 (2014). 中国大学生自杀意念影响因素的元分析. 中国临床心理学杂志, 22(4), 639-641.

秦瑞, 赵玉遂, 方乐, 俞敏 (2015). 中国和菲律宾少年的自杀意念现状及相关因素. 中国心理卫生杂志, 29(3), 193-198.

石国亮, 徐子梁 (2010). 网络欺负的界定及其特点分析. 中国青年研究, 21(12), 7-8.

谭亚菲 (2013). 大学生生命意义感与自尊、内外控制倾向的关系. 中国临床心理学杂志, 21(5), 823-825.

王孟成, 戴晓阳 (2008). 中文人生意义问卷(C-MLQ)在大学生中的适用性. 中国临床心理学杂志, 16(5), 459-461.

温忠麟, 叶宝娟 (2014). 有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补? 心理学报, 46(5), 714-726.

肖水源 (2001). 自杀危险性的临床评估. 中国医师杂志, 3(2), 87-90.

肖婉, 张舒予 (2016). 国外网络欺凌研究热点与实践对策——基于Citespace知识图谱软件的量化分析. 比较教育研究, (4), 66-72.

杨继宇, 谢宇, 瞿华礼, 刘宗胜, 王毓杰 (2016). 中国学生欺负相关行为报告率的Meta分析. 中国健康心理学杂志, 24(11), 1658-1662.

Das, A. K. (1998). Frankl and the realm of meaning. Journal of Humanistic Education & Development, 36(4), 199-211.

Erceg-Hurn, D. M., & Mirosevich, V. M. (2008). Modern robust statistical methods: An easy way to maximize the accuracy and power of your research. American Psychologist, 63, 591-601.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide. Archives of Suicide Research, 14(3), 206-221.

Johnson, J. Wood, A. M., Gooding, P. A., Taylor, P. J., & Tarrier, N. (2011). Resilience to suicidality: The buffering hypothesis. Clinical Psychology Review, 31(4), 563-591.

Lam, L. T., & Li, Y. (2013). The validation of the E-Victimisation Scale (E-VS) and the E-Bullying Scale (E-BS) for adolescents. Computers in Human Behavior, 29(1), 3-7.

Kleiman, E. M., Adams, L. M., Kashdan, T. B., & Riskind, J. H. (2013a). Grateful individuals are not suicidal: Buffering risks associated with hopelessness and depressive symptoms. Personality and Individual Differences, 55(5), 595-599.

Kleiman, E. M., Adams, L. M., Kashdan, T. B., & Riskind, J. H. (2013b). Gratitude and grit indirectly reduce risk of suicidal ideations by enhancing meaning in life: Evidence for a mediated moderation model. Journal of Research in Personality, 47(5), 539-546.

Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyber bullying research among youth. Psychological Bulletin, 140(4), 1073-1137.

Steger, M. F. (2009). Meaning in life. In S. J. Lopez, (Ed. ), Encyclopedia of positive psychology, (pp. 605-610). Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Van Orden, K. A., Witte, T. K., Gordon, K. H., Bender, T. W., & Jr, J. T. (2008). Suicidal desire and the capability for suicide: Tests of the interpersonal-psychological theory of suicidal behavior among adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(1), 72-83.